高校图书馆向社会开放服务模式研究*

刘 昊,严海兵

(苏州科技学院 图书馆,江苏 苏州 215009)

高校图书馆向社会开放服务模式研究*

刘 昊,严海兵

(苏州科技学院 图书馆,江苏 苏州 215009)

国内高校图书馆图书资源在数量和质量上都超过了公共图书馆,并且专业性更强,可以对公共图书馆服务社会提供重要的补充。因此,高校图书馆与公共图书馆通过建立区域性资源共享联盟,使其在资源上互补,在服务范围上得到延伸。高校图书馆需要通过对服务对象、区域形势以及自身实际情况的分析,选择适合的服务方式,制定有针对性的向社会开放服务方案,以便更好地服务社会。

高校;图书馆;社会读者;数据库

一、高校图书馆向社会开放服务的背景

1985年,吉林大学图书馆杨春元先生提出了“大学图书馆应面向社会”[1]的观点;同年,大连轻工业学院图书馆于鸣镝先生也撰文呼吁高校图书馆应向社会开放,提高高校图书馆资源的利用率[2]。此后,有关高校图书馆向社会开放的话题不时出现。近年来,对相关课题的研究更是呈现逐年攀升的趋势。

2002年2月21日,教育部颁布的《普通高等学校图书馆规程(修订)》第二十二条明确指出,“有条件的高等学校图书馆应尽可能向社会读者和社区读者开放。面向社会的文献信息和技术咨询服务,可根据材料和劳动的消耗或服务成果的实际效益收取适当费用”[3]339-341。这个文件就国内众多高校图书馆向社会开放服务给予了政策上的支持。国内一些高校图书馆工作者也不断探索、研究,期待以更适合中国国情的方式将高校图书馆堪称庞大的图文资源向社会开放、共享。2008 年4月,《图书馆服务宣言》第5 条指出,“图书馆开展信息资源共建共享。各地区、各类型图书馆加强协调与合作,促进全社会信息资源的有效利用”[4]。2011 年11 月21 日,教育部社会科学司副司长张东刚在公开场合表示,“将来大学的图书馆和博物馆,也有望逐步向社会公众开放”[5]。

据不完全统计,国内千余所高校拥有藏书6亿多册,公共馆仅为4亿册;高校馆拥有网络版电子期刊为65%,公共馆为28 .6%;高校馆拥有联机数据库为30%,公共馆仅为2.9%。[6]普通高等教育本专科在校生2 391.3万人[7],约占全国总人口的1.84%。不到全国人口总数量五十分之一的人口却独占着全国大半的图书馆资源,且很多资源都处于闲置当中。如此大的数据反差,应引起图书馆界足够的重视。从目前情况来看,资源的利用率极低既是对资源的浪费,也是对国家教育投入的浪费。高校图书馆应尝试向社会公众开放服务,努力提高图文资源的有效利用率,促进整个社会的知识传播。

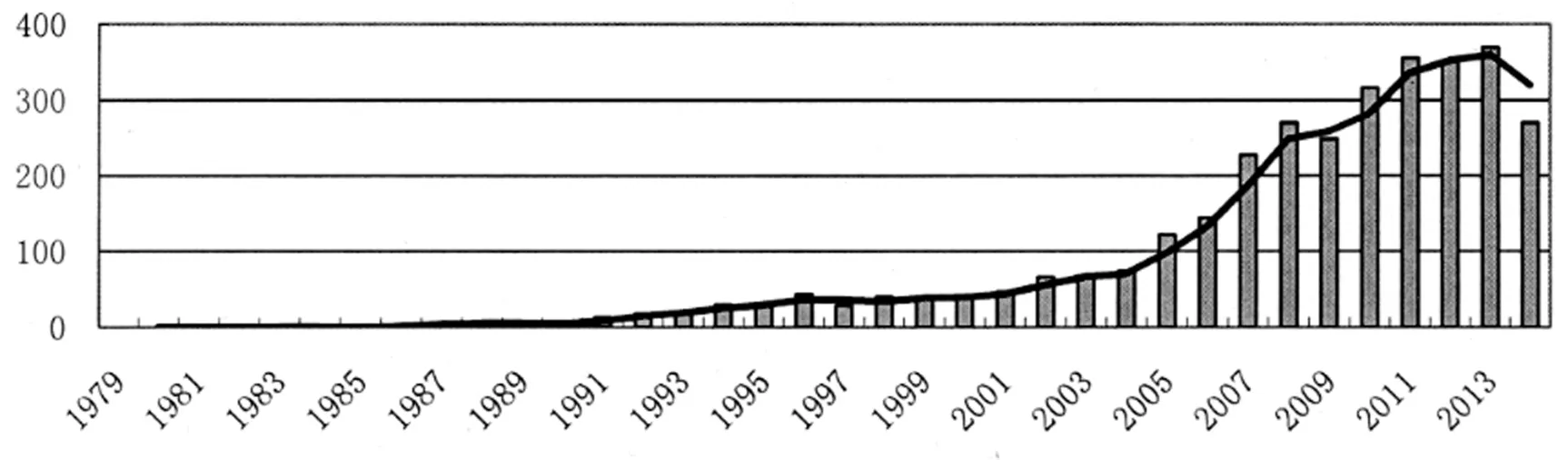

笔者通过“中国知网”数据库以一篇文献中同时包含“高校图书馆”、“社会”和“开放服务”三个词为条件进行全文检索,共检索出相关文献计3 258篇。检索出的文献分别来自期刊、报纸、学位论文、会议论文等不同类型数据库,公开发表时间从1979年1月1日至2014年12月28日。国内关于“高校图书馆向社会开放服务”的研究起步较晚,相关研究文章从20世纪80年代开始偶有出现,到90年代稳步增加,再到2005年呈现井喷式增长,关注程度与研究热度明显呈曲线上升趋势(见图1)。

图1 “高校图书馆向社会开放服务”相关研究论文数变化图

在所检索的三千余篇相关文章当中,绝大多数对高校图书馆向社会开放服务表示肯定和支持,但也有少数文章对此表示担忧甚至反对。支持者多是从国外诸多高校图书馆的开放经验、社会意义、开放服务的模式等方面加以阐述分析,积极提出高校图书馆向社会开放服务的必要性与可行性;反对者则从开放服务将面临馆藏资源紧缺、管理服务难度增大、高校师生反对和馆内设施不足等方面阐述,担忧高校图书馆向社会开放服务后会给高校师生带来一些不利的影响与冲击。事实上,国内高校对此也并非止步于理论研究阶段,目前已有部分高校在借鉴国外经验的基础上,根据本校实际情况研究并制定出相关开放管理办法,有选择地尝试向社会公众开放服务。笔者尝试从国外高校图书馆开放经验中借“他山之石”来解决我国高校图书馆向社会开放面临的困境,从中分析我国高校图书馆向社会开放的意义与服务模式。

二、国内外高校图书馆向社会开放服务的现状

美国几乎所有的高校图书馆都对社会公众免费开放,并且对社会服务的对象进行了细分,包括访问学者与研究人员、校友、其他高校师生、中小学师生、游客、残障用户、家属、社区居民、机构组织、其他社会大众等,针对不同的用户群体开展不同层次的服务。美国高校图书馆通过互联网络进行校际合作或与社会组织合作拓展社会服务项目,实现资源共享与国际化。例如,麻省理工大学发起的MIT图书馆组织成员计划,哈佛大学等高校与Google网站合作将版权过期的图书数字化(Harvard-Google Project),加州大学伯克利分校图书馆的4-H(four-leaf)计划,斯坦福大学图书馆的Cardinal Kids Club等项目。并且,美国高校图书馆为国际信息需求者特别是发展中国家提供非营利性的知识资源,如环境科学成果在线获取项目OARE(Online Access Research in the Environment)、健康研究成果互联网共享项目HINAIR(Health InterNetwork Access to Research Initiative)、哈佛大学的开放获取资源项目OCP(Open Collections Program)等;还为公众及私人机构提供专业信息服务,如加州大学伯克利分校图书馆通过一些商业合作将研究成果与知识发现转化为实用技术与工艺革新,带来了一定的经济和社会效益。[8]

2005年的日本文部省《学术情报基础实态调查结果报告》的数据显示,日本国立和公立大学图书馆开放率为10%,私立大学开放率为97.1%。社会民众进入图书馆阅览无需任何手续,只有在办理借阅业务时才需出示有效证件,所办借书证在地区内全部图书馆通行。其服务内容包括图书馆所有的服务项目,还有多种专题讲座、儿童系列活动、馆藏珍品展览、视力障碍阅读器和语音图书等专门服务。[8]

德国的很多高校图书馆同时承担着州立图书馆或市图书馆的职责,如汉堡大学、德累斯顿大学等图书馆都具有高校图书馆和公共图书馆的双重功能,读者进人高校图书馆只需出示身份证或护照。此外,德国还建有7个馆际互借区和区域数据库共享系统,实现了国内各高校图书馆、地方公共图书馆及所有专业图书馆图书的馆际互借与文献传递服务。

在澳大利亚,高校图书馆基本上都面向社会开放服务,并且进出不受限制,只有当社会读者需要把图书借走时,办理图书证才需要缴纳一定的费用。澳大利亚各地区公共图书馆及各高校图书馆之间没有行政隶属关系,只有业务指导关系。其中,澳大利亚国家图书馆在资源共享及网络化发展中处于中心地位,在全国图书馆体系中负有引导和协调的作用,同时肩负促进澳大利亚各图书馆的资源共享和信息网络发展的责任。由澳大利亚国家图书馆牵头的图书馆馆际互借合作工作开展得十分有效,而且不局限于公共图书馆范围,还包括高校图书馆、科学图书馆等其他类型的图书馆。[9]澳大利亚几乎每个区都有社区图书馆,读者可以很方便地通过访问社区图书馆来获取想要的文献资源。读者通过联网的终端设备不仅可以查阅本馆收藏文献的情况,当所需文献本馆缺藏时,可随机查阅联网的其它图书馆,然后通过馆际互借或文献传递实现远程借阅。通过文献传递,读者可以在提出请求后的1~3天内拿到传递过来的原文。本地区的馆际互借每天都有图书传递班车定时穿梭于各院校图书馆之间,支持本地区馆际免费互借;而跨地区的馆际互借,需1~3周的传送时间,并支付一定费用。[10]

英国高校图书馆要求社会读者缴费办理借阅卡借阅图书(本校毕业生免费办理借阅卡)。加拿大高校图书馆向社会公众开放阅读,同英国一样,借阅需缴费办理借阅证。韩国有80%以上的高校图书馆对居民开放。俄罗斯、芬兰、荷兰等国家也都在不同程度上向社会公众开放服务。[8]

国外高校图书馆向社会开放具有共同点:一是绝大部分国家都是通过法规明确规定高校图书馆有向社会公众提供服务的义务;二是这些国家的高校图书馆也都拥有为社会公众服务的理念,并且这种理念已深入人心,社会公众和高校群体能够达成共识。

国内在对待高校图书馆是否向社会开放服务的问题上,普遍反应较为迟缓。但到目前为止,已有部分高校图书馆率先向社会公众开放服务,如复旦大学、上海交通大学、同济大学等多个图书馆均有对外服务功能,有的甚至是无门槛的;南京5所高校共建图书馆文献共享联合体,为社会读者办借阅证,为政府部门提供信息咨询和专题数据库服务等;深圳大学城图书馆自2007年开始面向社会开放,首开兼具高校图书馆和公共图书馆双重功能的先河。[11]

从表1的数据可以看到,调研的1 649个高校图书馆中只有276个高校图书馆不同程度地面向社会读者开放,仅占实际调研高校图书馆总数的16.74%。[12]表1中的调研样本涵盖了全国超过80%的高校,足以表明其数据有一定的代表性。从“面向社会开放图书馆占当地高校比例”来看,面向社会开放的程度和中央及地方对高校的教育投入与支持息息相关,也和该地区经济文化发展状况相关联。从“面向社会开放图书馆占该地区实际调研图书馆比例”来看,开放比例除了政治、经济、文化及教育中心——北京达到50%外,其他地区都普遍偏低,且高校图书馆开放比例的高低和该地域经济文化发展状况基本成正比。全国各地域的经济文化发展水平普遍呈现东高西低,沿海地区高于内陆地区,高校图书馆向社会开放服务的比例也呈现相应的变化趋势。但是,经济文化发展水平只是影响地区高校图书馆向社会开放比例的外因,真正的内在因素是国内图书馆界对“高校图书馆应该为社会公众服务”的理念还没有达成共识。

三、高校图书馆向社会开放服务的利与弊

羊城晚报的记者曾在不同高校内采访了十几位同学,他们几乎一边倒地全部反对学校图书馆对外开放。位难找,书难借,这仅是学生们反对图书馆对外开放的部分原因,他们更担心图书馆内的学习气氛受到破坏。[5]可见,反对的原因不仅是资源的不足,尚有高校读者对社会读者来访可能造成不良影响的担忧。但是,高校图书馆资源的匮乏依然是高校师生与图书馆馆员们反对其向社会开放的根本原因。高校图书馆的资源包括馆舍空间资源、设施资源、人力资源以及馆藏资源。很多高校在建设新的图书馆时具有前瞻性,馆舍空间资源足以满足其未来几十年的发展变化;人力资源短缺可以通过管理创新、招募学生志愿者及使用勤工俭学学生等措施加以解决;而馆藏资源与设施资源由于高校图书馆采购经费紧张,则成为阻止高校图书馆向社会开放的最大阻力。

近年来,图书采购成本由于版权垄断、印刷成本、中间代理商利润等市场因素直线上升。相对于书商们大幅提升图书采购价格,高校图书馆的采购经费并未得到同步增长,从而导致高校图书馆的文献资源老化程度加深,馆藏资源规模上不去。在图书采购成本剧增、图书馆事业经费总量不变的情况下,为了保持采购量,往往会压缩其他方面的计划,如新设备、新系统的采购与建设计划。为解决这种困境,高校图书馆已经结成区域性或高校系统性的采购联盟,联合与书商们进行价格谈判。但联盟中起主导作用的基本上是技术实力强、经济实力雄厚的高校图书馆,它们很难完全考虑并顾及其他普通联盟成员的利益。因此,高校图书馆另辟蹊径,实现馆际资源共享。馆际资源共享可以解决高校图书馆采购经费不足的问题。公共图书馆馆藏资源的知识面广,但是深度不够;高校图书馆馆藏资源更专业、更有针对性,但覆盖面不够。若二者合为一体,结成资源共享联盟,一方面可免去高校图书馆因需要大量采购与本校专业无关图书而挤占其他经费的烦恼;另一方面也可免去公共图书馆被迫采购一些专业图书与数据库的烦恼。高校图书馆向社会开放可以促使高校图书馆与公共图书馆建立更紧密的馆际资源共享机制,解决双方采购经费短缺问题,加强自身的资源建设,从而发挥高校自身的专业优势,使采购经费能用在刀刃上。

表1 高校图书馆面向社会开放比例与地域经济文化发展的关系

注:“普通高等学校总数”、“实际调研图书馆数”及“图书馆面向社会开放数”的数据来源于:王玉林、曾咏梅、崔然等《我国高校图书馆面向社会开放现状调查》,《图书与情报》2011第6期,第26-32页;“2011年基本公共教育服务水平综合得分”的数据来源于:高萍《区域基本公共教育均等化现状、成因及对策——基于人国各省(市、自治区)面板数据的分析》,《宏观经济研究》2013年第6期,第91-97页。

高校图书馆向社会开放服务并通过与公共图书馆联手结成资源共享联盟,不仅可以使资金得到有效利用,创造良好的经济效益,还可以通过服务社会公众提高资源利用率,产生巨大的社会效益。在现代社会,重视知识、教育的程度将对区域劳动力素质和人力资本产生影响,进而对区域技术、生产等经济活动产生间接影响。另外,对区域文化产业发展的重视也会对区域经济增长和区域产业结构的优化形成影响。[13]

由此可见,高校图书馆向社会开放虽然会给高校读者群带来各种感官冲击或一些不良影响,导致管理上的困难,增加馆员的服务量,但从国民教育和社会效益,尤其是资源能得到最大化利用来看是利大于弊的。如何把不利的影响降到最低,需要高校和高校图书馆在管理上共同努力,使高校图书馆庞大的专业资源能得到更多的利用。高校图书馆作为一个知识的载体,理应让知识传播得更广泛,从而推动社会经济与文化发展,让知识创造出更多的社会价值。

四、高校图书馆向社会开放服务的模式研究

1.根据社会读者背景提供针对性服务

有研究显示,图书外借、室内阅览、电子阅览室上机阅览、参考咨询、文献传递、数字资源使用等开放方式,都是国内高校图书馆在向社会开放过程中使用过的。而其中,室内阅览、参考咨询两种方式使用较多,超过了八成,图书外借超过六成,电子阅览室上机阅览及数字资源使用不足四成,文献传递就更少了。图书外借、电子阅览室上机阅览和数字资源使用等服务向社会开放相对较少的原因是,很多高校图书馆在管理、服务上有很多困难和畏难情绪,不愿意开放这些服务。表1显示,面向社会读者开放的276所高校图书馆当中,有56%的图书馆面向单位工作人员提供服务。如果把“合作单位人员”和“科研合作人员”也算在内的话,其比例更是高达80%以上。[12]可以看出,企事业单位对阅读高校图书馆资源的需求很大,需要高校图书馆向其开放服务。

根据社会读者的阅读需求及其社会背景大致可划分为校友读者、政府机关读者、企事业读者、社区读者、青少年读者及残障人士读者等读者类型。了解他们的阅读兴趣,有助于高校图书馆对其开展有针对性的服务。图书外借、室内阅览、电子阅览室上机阅览、参考咨询等服务可以面向所有社会读者开放,数据库资源可以有针对性地分类别对不同类型读者开放。如针对校友读者可以开放大部分数据库;针对政府机关读者可以开放统计数据库、年鉴数据库、报刊索引数据库、文献数据库、法律数据库等数字资源;针对企事业读者可以开放标准数据库、专利数据库、成果数据库等数字资源;针对社区读者、青少年读者可以开放工具书数据库、报纸数据库、科普文化视频等数字资源;针对残障读者可以开放诸如盲人读屏软件、上门服务等特殊服务。除此之外,还可针对不同类型读者开展不同的讲座和远程使用视屏培训。

2.根据地区情况研究制定服务模式

通过对表1的数据进行对比分析可以发现,GDP排名和基本公共教育服务水平综合得分与高校图书馆向社会开放服务的程度基本成正比。这一现象不只是一种巧合,其中有着深层次的现实原因。

我国各个区域的经济文化发展水平极不平衡。经济文化发展水平较高的地区,人们受教育的程度普遍较高,公共图书馆的资源已不能充分满足他们的阅读需求,需要进一步开放高校图书馆的资源来满足其阅读需求;在经济文化发展水平较低的地区,高学历人数稀少,公共图书馆资源已能满足其正常的阅读需求,这些地域的社会公众对高校图书馆是否向社会开放服务既不感兴趣,也没有多少实际需求。因而,高校图书馆可以根据所处地域的实际情况,与本地区距离较近的公共图书馆实行馆际互借,与距离较远的公共图书馆共享数字资源,共同组成一张可以交叉覆盖本地区社会读者不同阅读需求的大网。如经济文化发展水平较高的区域,往往人口密度较高,公共图书馆也分布较多,为了满足当地社会读者对专业资源的需求,该区域的高校图书馆有必要向社会提供开放服务并根据自身情况选择服务辐射的范围;而在经济文化发展水平较低的区域,由于人口密度较低,公共图书馆也分布较少,该区域的高校图书馆可根据自身情况选择开放与否以及服务辐射范围,满足该地区社会公众正常的阅读需求。

3.根据自身资源情况选择开放方式

根据保存形式,图书馆的资源可以大致分为两类:一类是纸质资源,一类是数字资源。高校图书馆的纸质资源(如图书、报纸、期刊等)都是从正规渠道购买的正版图书、报纸和期刊,可以任意借阅,无读者使用范围的限制。但纸质资源的物理性质决定其具有资源独占性,可利用率低。同一本书无法同时供多人阅读,高校读者一旦占用了,社会读者就无法使用;反之亦然。在纸质资源数量没有增加的情况下,若高校图书馆决定向社会开放,增加新的读者群体,必然会加重纸质资源的占用问题。若要解决这个问题,最简单的办法就是增加同一本书的副本数量,但这样又会导致纸质图书资源购买费用激增与馆舍空间纸质图书排架紧张。此外,一旦社会读者借阅纸质图书发生违约情况,必将影响到校内读者正常的借阅活动。因此,有心向社会开放服务的高校图书馆应根据自身情况选择是否提供纸质资源的借阅服务。

而高校图书馆的数字资源相比纸质资源在借阅时更具有优势。数字资源可以通过遍布世界各个角落的网络供社会读者使用,在有网络覆盖的情况下可以无视物理距离的远近,且同一份数字文献可同时供多人阅读,唯一的限制条件是数据库服务器所能承载的最大并发用户数。高校教职员工和学生作为高校的主体,自然具有合法身份阅读高校所购买或获取的数字资源。目前,大部分高校图书馆与数据库供应商签订的购买或获取使用数字资源的许可协议中,社会读者还无法以合法用户身份访问高校图书馆的数字资源。若高校图书馆没有得到正式授权,却擅自向社会读者开放,则将涉及违反与数据库供应商签订的许可协议,轻则产生争议,重则出现法律纠纷。因此,已经或正在准备向社会读者开放数字资源的高校图书馆,应先查清自己与数据库供应商签订的许可协议是否允许为所有与高校有关的用户提供连接,包括社会上的个人和团体用户。[14]对于那些已经在许可协议中明文规定不允许向高校自身以外的用户开放数字资源的,高校图书馆可以在与数据库供应商续签合同时重新探讨并修订新的许可协议,增加新的用户许可范围。因此而额外增加的数据库购买或获取使用的费用,可以考虑通过增加高校图书馆采购经费或向社会读者收取适当的费用加以解决。

纸质图书资源数量不够充足的高校图书馆可以考虑向社会读者开放数字资源部分,而纸质图书资源仅供阅览,不外借;纸质图书资源、馆舍空间资源及设施资源皆充足的高校图书馆可以考虑全面向社会读者开放。而高校图书馆在向社会开放前应根据自身情况充分做好前期准备工作,避免面临人力资源紧张问题,影响服务质量。此外,可通过增加一些简单易用的自助服务设备(如自助借还机、自助查询机和智能芯片等),提供手机图书馆下载、安装供来访读者访问图书馆数字资源,招募志愿者与勤工俭学的学生来减轻向社会开放之后工作量骤增带来的压力。

综观国内外高校图书馆向社会读者开放服务,有实行有偿服务的,也有实行免费服务的,甚至还有实行部分有偿与部分免费相结合服务的。从有偿服务到免费服务需要一个过程,实行完全免费服务需要图书馆具备一定的综合实力与经济基础。对社会读者收取适当的费用,既能体现知识的价值也能适当补充高校图书馆的事业经费。高校图书馆应该根据自身情况,研究制定相关开放服务的收费标准。对不同类型社会读者根据服务内容执行不同的收费标准,可以根据材料和劳动的消耗或服务可能达到的经济效益来制定。

总之,只有通过国内高校图书馆界各同仁积极探索新的社会开放模式,才能让越来越多的国内高校图书馆向社会公众开放,服务社会。这不仅需要图书馆界各位同仁更新观念,更需要政府与社会公众共同推动,加大财政投入力度并制定相关法规,让高校图书馆向社会开放服务有法可依,共同推动国内高校图书馆向社会开放服务。

[1]杨春元.大学图书馆应面向社会[J].图书与情报工作,1985(3):8-10.

[2]于鸣镝.开放城市的图书馆如何开放[J].图书馆建设,1985(4):14-17.

[3]李国新.普通高等学校图书馆规程[Z]//中国图书馆学会.中国图书馆年鉴.北京:科学技术文献出版社,2003:339-341.

[4]中国图书馆学会.图书馆服务宣言[J].深图通讯,2008(4).

[5]林世宁,骆紫妍.大学图书馆对公众开放难[N].羊城晚报,2011-11-23(A8).

[6]徐娟.期待高校图书馆向社会开放步伐更快些[N].南方都市报,2012-08-07(A30).

[7]中华人民共和国国家统计局.中华人民共和国2012年国民经济和社会发展统计公报[N].人民日报,2013-02-23(05).

[8]洪跃,王贵海.国外高校图书馆社会服务模式及借鉴[J].图书情报工作,2013(14):6-11.

[9]楼宏青.澳大利亚图书馆资源共建共享情况及对我国高校图书馆的启示[J].图书馆论坛,2007(6):152-157.

[10]苏冬冬.澳大利亚大学图书馆观感及对我国大学图书馆的启示[J].大学图书情报学刊,2008(4):91-92.

[11]胡万德,吴瑾.高校图书馆社会化理论研究现状及趋势[J].图书情报工作,2013(14):12-17.

[12]王玉林,曾咏梅,崔然,等.我国高校图书馆向社会开放现状调查[J].图书与情报,2011(6):26-32.

[13]殷晓峰.地域文化对区域经济发展的作用机理与效应评价[D].长春:东北师范大学,2011.

[14]燕今伟,谢春枝.电子信息资源使用许可协议的内容研究[J].情报科学,2003(1):53-56.

(责任编辑:周继红)

A Study on the Service Mode of College and University Libraries Opening to the Public

LIU Hao, YAN Haibing

(Library of Suzhou University of Science and Technology, Suzhou 215009, Jiangsu)

In China, the college and university libraries are superior to the public libraries both in quantity and quality, and they are more professional than the public ones so much so that they can supplement the later to serve society better. Therefore, the college and university libraries and public libraries can build a coalition for regional resource sharing so as to complement each other and extend the service range of both. College and university libraries should serve the society better through the analysis of the service objects, the regional situation and its own conditions, choosing a suitable service mode and making a pertinent open-service program.

college and university; library; readers in society; database

2014-06-27

刘 昊,男,苏州科技学院图书馆助理馆员,主要从事图书馆事业建设研究;严海兵,男,苏州科技学院图书馆高级工程师,主要从事数字图书馆研究。

G252

A

1672-0695(2015)02-0098-07