大学生积极心理品质对心理健康的多元回归分析*

吴九君 温小平△ 何 莉

①中国.海南大学心理健康教育中心(海南海口) 570228 ②北京师范大学心理学院 △通讯作者 E-mail:543081012@qq.com

大学生心理健康问题日益成为社会关注的重点。已有的研究表明,家庭教养方式、社会支持、应对方式等因素影响大学生心理健康水平[1-2]。研究者较少考虑利用大学生自身具有的潜力提高心理健康水平。积极心理学创始人Seligman 认为,积极心理品质是人类战胜心理疾病的有力武器,他认为积极心理品质是人类自身存在着的可以抵御心理疾病的力量[3]。积极心理品质是指个体在先天素质和后天环境教育的基础上形成的相对稳定的正向心理特质,这些特质影响着个体认识问题、感受问题和应对问题的积极取向,是个体内在力量与潜能实现的基础[4]。

1 对象与方法

1.1 对象

选取海南省某高校17683名大学生进行网上测试,其中,男生7833人,女生9850人;大一6881人(男生2852人,女生4029人);大二6802人(男生2981人,女生3821人);大三2011人(男生982人,女生1029人);大四1989人(男生1018人,女生971人)。

1.2 方法

1.2.1 大学生积极心理品质量表 使用自编量表[4],该量表包含6 个分量表(知识和智慧、勇气、仁爱、正义、自制、精神超越),24 个因子(创造力、好奇心、热爱学习、判断力、洞察力;热情、坚持、真诚、勇敢;友善、爱、社交智慧;公平、团队精神、领导力;审慎、谦虚、宽容、自律;信仰、幽默、感恩、希望、审美),共76 个项目。采用1~5 的5 级评分,分别表示非常不像我、不像我、不确定、像我、非常像我。总量表和各分量表的重测信度、分半信度和Cronbach α 系数分别为0.803~0.935、0.755~0.902 和0.782~0.948。验证性因素分析显示,模型拟合指标(χ2/df =29.059,RMSEA =0.056,NFI =0.919,RFI=0.913,CFI =0.917,IFI =0.919)均符合心理测量学指标,表明量表结构效度良好。

1.2.2 症状自评量表(SCL-90)[5]该量表有10个维度,共90 个项目。采用1~5 的5 级评分,分别为从无、轻度、中度、偏重、严重。包括躯体化、强迫症状、人际敏感、抑郁、焦虑、敌对、恐怖、偏执、精神病性、其他等10 个维度。该量表具有较高的信度和效度。

1.2.3 调查方法 2013年9-10月采取整群抽样的方法抽取17683名大学生被试进行网络测试,调查时间为40min。

1.3 统计处理

采用SPSS 17.0 对数据进行相关分析和回归分析。

2 结 果

2.1 大学生积极心理品质与心理健康的相关

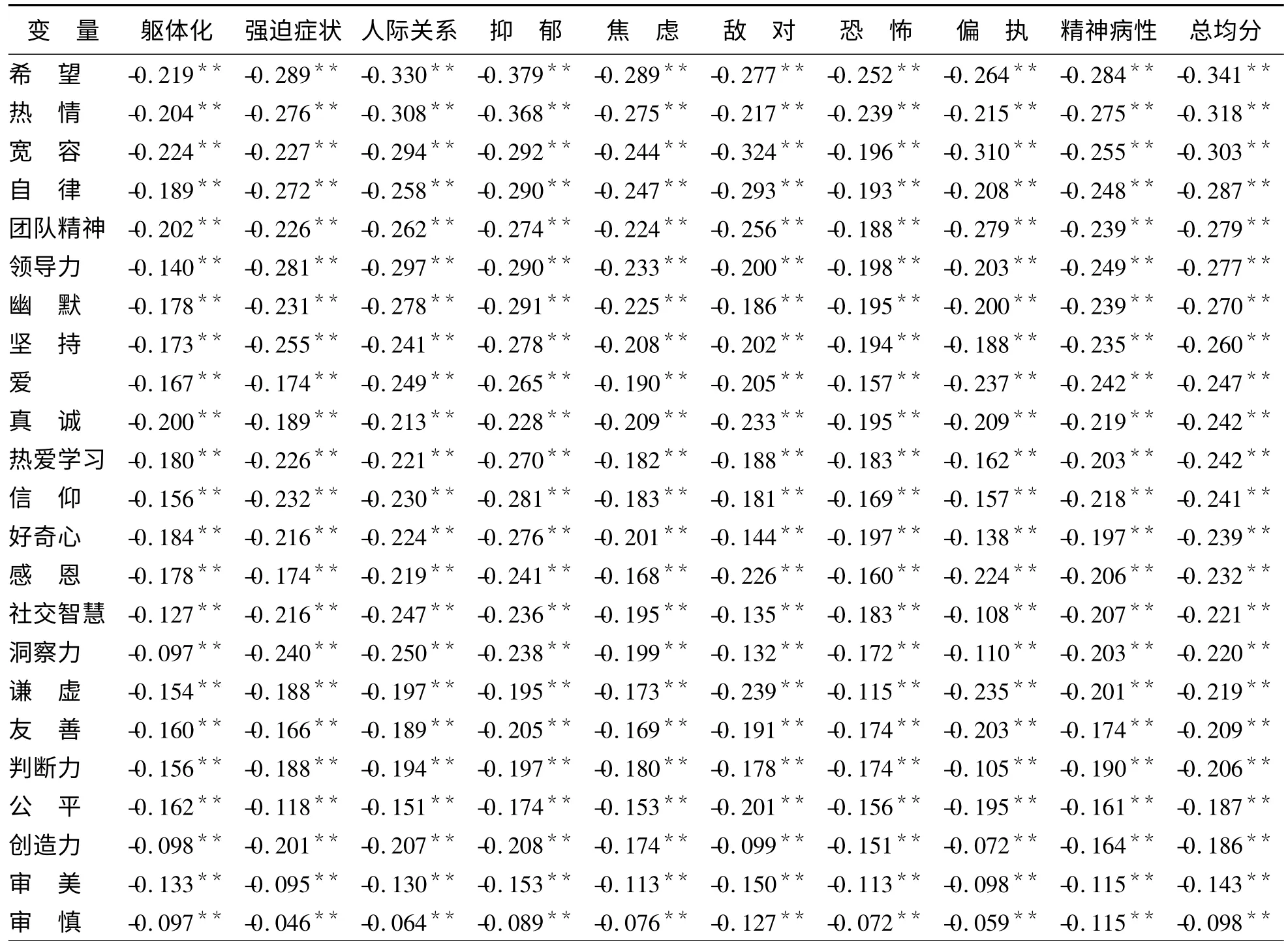

大学生积极心理品质24 因子与心理健康症状自评量表各维度呈显著负相关(P 均<0.01),见表1。

表1 大学生积极心理品质各因子与心理健康各维度的相关(r)

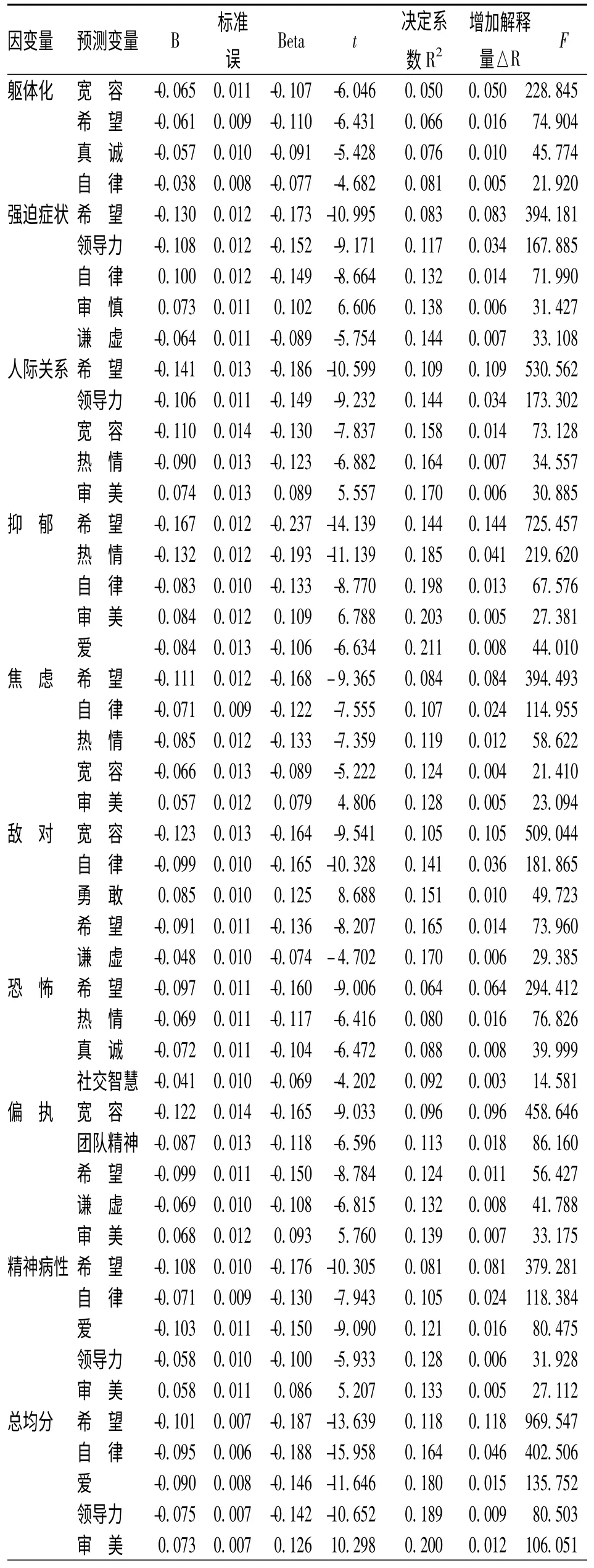

表2 大学生积极心理品质对SCL-90 总均分及各因子逐步多元回归分析

2.2 大学生积极心理品质24 因子对心理健康症状自评量表各维度的逐步多元回归分析

分别以SCL-90 的9 个症状因子(躯体化、强迫症状、人际关系敏感、抑郁、焦虑、敌对、恐怖、偏执、精神病性)及因子总均分为因变量,以积极心理品质24 因子(创造力、好奇心、热爱学习、判断力、洞察力;热情、坚持、真诚、勇敢;友善、爱、社交智慧;公平、团队精神、领导力;审慎、谦虚、宽容、自律;信仰、幽默、感恩、希望、审美)为自变量(预测变量)进行逐步多元回归分析,进入回归模型的预测变量、Beta 值及解释变异量分别见表2。进入躯体化的回归模型的预测变量有4 个,分别为宽容、希望、真诚、自律,能解释躯体化累积变异量的8.1%。进入强迫症状的回归模型的预测变量有5 个,分别为希望、领导力、自律,审慎、谦虚,能解释强迫症状累积变异量的14.4%。进入人际关系敏感回归模型的预测变量有5 个,分别为希望、领导力、宽容、热情、审美,能解释人际关系敏感累积变异量的17.0%。进入抑郁的回归模型的预测变量有5 个,分别为希望、热情、自律、审美、爱,能解释抑郁累积变异量的21.1%。进入焦虑的回归模型的预测变量有5 个,分别为希望、自律、热情、宽容、审美,能解释焦虑累积变异量的12.8%。进入敌对的回归模型的预测变量有5 个,分别为宽容、自律、勇敢、希望、谦虚,能解释敌对累积变异量的17.0%。进入恐怖的回归模型的预测变量有4 个,分别为希望、热情、真诚、社交智慧,能解释恐怖累积变异量的9.2%。进入偏执的回归模型的预测变量有5 个,分别为宽容、团队精神、希望、谦虚、审美,能解释偏执累积变异量的13.9%。进入精神病性的回归模型的预测变量有5个,分别为希望、自律、爱、领导力、审美,能解释精神病性累积变异量的13.3%。进入因子总均分的回归模型的预测变量有5 个,分别为希望、自律、爱、领导力、审美,能解释因子总均分累积变异量的20.0%。

3 讨 论

大学生积极心理品质与心理健康症状自评量表各因子呈显著负相关,与何红梅[6]的研究一致。希望与心理健康各症状因子有显著的负相关,且希望对心理健康各症状因子及因子总均分都有反向预测作用,这与国内外研究一致[6-9]。希望能解释强迫症状变异量的8.3%,能解释人际关系敏感症状变异量的10.9%,能解释抑郁症状变异量的14.4%,能解释焦虑症状变异量的8.4%,能解释恐怖症状变异量的6.4%,能解释精神病性症状变异量的8.1%,能解释SCL- 90 因子总均分变异量的11.8%,这与相关研究一致。希望是指一种积极的动机状态,这种状态是基于内在成功感并且包括意愿动力(目标导向能量)和途径思维(实现目标的计划)两个方面[10]。Snyder 等人在研究希望在身心疾病预防中的作用时发现,希望能够在人们遭遇困境或压力事件时起保护作用[11-12]。当压力事件发生时,高希望的个体会采取更加积极的应对方式来处理压力,表现出更多的问题解决行为,因此也更容易从抑郁、焦虑等负面情绪中摆脱出来。Snyder 和Luthans 将希望看作是在具有挑战性的环境中,个体所拥有的强大心理资本与心理优势[13-14]。提示在增进大学生心理健康水平的方法与措施中,培养和提高大学生希望积极心理品质是关键。

宽容与心理健康各症状因子有显著的负相关,与国内外研究一致[15-22]。宽容能解释躯体化症状变异量的5.0%,人际关系敏感症状变异量的1.4%,敌对症状的变异量的10.5%,偏执症状变异量的9.6%。可能是因为高宽容的个体在人际冲突背景中,会产生积极的认知,对侵犯者动机进行亲社会改变,降低对侵犯者的回避和报复动机,产生一种从消极到积极的转变,从而减轻人际关系敏感症状、敌对症状和偏执症状[18]。同样,高宽容的个体往往从积极的方面看待自己,对自己更加接纳,更加自信,能以积极的方式应对压力和困境,降低压力或负面情绪带来的躯体化症状表现。提示提高大学生宽容的积极心理品质可以减低大学生躯体化症状、人际关系敏感症状、敌对症状和偏执症状,提升大学生心理健康水平。因此,可以通过培养和提升大学生积极心理品质来有效地提高大学生心理健康水平。

[1]陈华.527名大学生心理健康状况及相关因素调查[J].中国临床心理学杂志,2004,12(4):371-372

[2]张妍,任慧莹.父母教养方式与大学生心理健康关系元分析[J].中国学校卫生,2012,33(4):423-426

[3]Seligman M E P,Randal M Ernst,Jane Gillhamc,et al.Positive education:Positive psychology and classroom interventions[J].Oxford Review of Education,2009,35(3):293-311

[4]吴九君.大学生积极心理品质量表的编制[J].中国健康心理学杂志,2014,22(11):1693-1695

[5]汪向东,王希林,马弘.心理卫生评定量表手册:增订版[M].北京:中国心理卫生杂志社,1999:31-35

[6]何红梅.大学生抑郁症状与积极心理品质的相关研究[D].长沙:湖南师范大学,2012

[7]张静,陈力,王萍,等.乳腺癌病人希望水平和焦虑抑郁情绪的相关性研究[J].中国实用外科杂志,2010,30(5):394-394

[8]Feldman D B,Snyder C R.Hope and the meaningful life:Theoretical and empirical associations between goal- directed thinking and life meaning[J].Journal of Social and Clinical Psychology,2005,24(3):401-421

[9]Michael F,Valle E,Huebner S,et al.An analysis of hope as a psychological strength[J].Journal of School Psychology,2006,44:393-406

[10]Snyder C R.Handbook of hope:Theory,measures,and applications[M].San Diego:Academic Press,2000:3-21

[11]Snyder C R,Feldman D B,Taylor J D,et al.The roles of hopeful thinking in preventing problems and enhancing strengths[J].Applied & Preventive Psychology,2000,9:249-270

[12]Arnau R C,Rosen D,Finch J F,et al.Longitudinal effects of hope on depression and anxiety:A latent variable analysis[J].Journal of Personality,2007,2:43-63

[13]Snyder C R.Hope theory:Rainbows in the mind[J].Psychological Inquiry,2002,13(4):1047-1084

[14]Luthans F,Jensen S M.Hope:A new positive strength for human resource development[J].Human Resource Development Review,2002:304-322

[15]Denton R T,Martin M W.Defining forgiveness:An empirical exploration of process and role[J].The American Journal of Family Therapy,1998,26(4):281-292

[16]胡三嫚,张爱卿,贾艳杰,等.大学生人际宽恕与报复心理研究[J].中国临床心理学杂志,2005,13(1):55-57

[17]单家银,徐光兴.自我宽恕-健康心理学新热点[J].中国临床心理学杂志,2008,16(1):92-94

[18]刘会驰,吴明霞.大学生宽恕、人际关系满意感与主观幸福感的关系研究[J].中国临床心理学杂志,2011,19(4):531-533

[19]王翠荣.高职学生宽恕与心理健康的相关分析[J].中国学校卫生,2010,31(3):296-297

[20]陈福侠,樊富珉.大学新生学校适应、心理弹性与心理健康的关系[J].中国健康心理学杂志,2014,22(12):1894-1895

[21]赵晶,罗峥,王雪.大学毕业生的心理弹性、积极情绪与心理健康的关系[J].中国健康心理学杂志,2010,20(9):1078-1080

[22]马红霞,李建明,崔向军,等.医学院校大学新生人格特征与心理健康的关系研究[J].中国健康心理学杂志,2010,18(7):858-859