语言人文性影响下英汉语言共性二语习得研究——以尾焦点为例

陈国兴 李 冰

(齐鲁工业大学 外国语学院,山东 济南 250353)

一 引 言

“人文”在中国最早来自《周易》“人文化成”,“观乎天文,以察时变,观乎人文,以化成天下”。把“人文”理解为是与天道自然规律相对应的社会人伦秩序、精神文化及规律。了解人文和规律就能够教化天下,使人们追求高尚的道德品质、文明向善的境界。《文心雕龙》也有“心生而立言,言立而文明,自然之道也”。

英文humanity一词源于与古希腊语paideia相应的拉丁语humanitas,指身心全面接受训练,特别是培育理想人性以及教育优雅艺术,即人的教化。西塞罗(Cicero)把humanitas看作培养人性或陶冶情操。在中国古代教育中“六艺”,其目的也是强调人之为人的根本,知道如何成为有道德、有修养的人。总之,人文学科是研究人类价值判断和精神追求的学科,其目的在于探求人生价值和意义,引导人们树立正确的人生观、价值观和审美观,使个人、社会更趋完美与和谐(余党绪,2003)。

洪堡特(Wilhelm von Humboldt)将语言人文性的研究推向一个新的高度。迄今为止,学界对于语言人文性内涵基本达成共识,认识到其属于人的精神世界,受人性、思维、价值观的影响。而对于语言人文性具体问题的探讨则主要集中在对真善美的追求和乐观原则,其他问题的探讨比较少,语言人文性影响下语言共性的二语习得研究更是凤毛麟角。

对语言人文性的一些具体问题探讨上,Zimmer(1964)、Greenberg(1966)、Biewisch(1967)、沈家煊(1999)、陈新仁(2008)等从语言对人文精神的顺应角度,谈到了语言的构词法要符合人类对真善美的追求和道德评判标准。Leech(1983)、Thomas(1995)、廖秋忠(1992)、邹韶华(2007)等从语用学角度阐释了语言使用的快乐原则是语言人文性的最好体现。邹韶华(2007)用乐观原则解释了中性词语义偏移的原因。苗兴伟(2006)则具体探讨了人类的价值评判标准以及乐观原则在语言中的体现。除此以外,Myhill(1992)、李鸿儒(2006)把系词当作人在语句中存在的家园。殷相印(2006)研究了西方人文主义精神对修辞的影响,认为人文主义语言观和修辞观是从语言的主体意识,即人文性出发,强调语言和修辞的表意功能,强调民族文化和个人价值在言语交际中的作用和地位。申小龙(1988)在语言人文性的理论框架下探讨了语言共性问题,认为尾焦点原则是包括汉语在内所有语言的共性。

文章试图在二语习得视角下讨论语言人文性,选取的切入点则是尾焦点原则。尾焦点原则被证明是英汉语言共性,体现了语言人文性,相较于语言人文性其他方面的体现,研究者较少。因此,本文选取尾焦点原则作为切入点,主要回答以下问题:1.作为语言人文性影响下的语言共性,尾焦点原则能否在中国学生的英语学习中体现出来呢?2.语言共性是否需要后天习得?

二 尾焦点

语言学所讨论的信息结构指的是以语言为载体所传达出的信息内容(徐盛桓,1996)。Halliday(1994)认为一个信息单元包括已知信息(旧信息)和新信息。已知信息是说话人或作者在生成语篇时已存在于受话人或读者意识中的知识。这种知识可能从上文得知,也可能是那些并不存在语篇之中,属于此前早已知晓的双方共有知识。如果某一客观事实,可以有几个不同的表述方法的话,这几个不同的表述所强调的内容是不会相同的。严格说来,不存在意义完全相同的句子。比如:

(1)a.Tom sold Mary the horse.

b.Tom sold the horse to Mary.

如果语境是“有一匹马正在吃草,汤姆在做什么?”在遵从尾焦点原则下,则选择(1)b,此时“Horse”是已知信息,置于未知信息“Mary”前。

(2)a.我们讨论了这件事。

b.这件事我们讨论了。

c.这件事我们讨论清楚了。

例(2)a强调的是讨论的对象——“这件事”,例(2)b弧调的是做了什么——“讨论了”,例(2)c强调的是讨论的结果——“清楚了”。因此,例(1)、(2)说明,表述的焦点往往在末尾。

已知信息在前,新信息在后的语言使用规律很好的体现了语言人文性,因为这是从人的角度出发,一方面符合说话人的信息处理过程;另一方面,旧信息可以帮助听话人将当前表达信息与之前表达信息连接起来,因此是心理认知过程的最合理的处理方式(Bock and Irwin,1980;Ferreira and Yoshita,2003)。大量实证研究已经证明尾焦点或“旧信息先于新信息”原则存在于英语为本族语者的语言表达中(Arnold et al.,2000;Bresnan et al.,2007;谢贤德,1998);并且英语为本族语儿童也表现出此倾向(Menyuk,1969;Bates,1976;MacWhinney,1982;MacWhinney & Bates,1978;Stephens,2010)汉语甚至表现出更强的尾焦点倾向。申小龙(1988)就曾经指出,英语句子“There are too many people.”的信息焦点在于修饰语“too many”,而非“people”;而对应汉语表达为“这儿人太多”,仍然是尾焦点原则起作用。

既然尾焦点原则是英汉共性,那么这种语言人文性影响下的语言共性能否在非本族语的中国学生的英语学习中体现出来呢?即,语言共性在二语习得过程中是否需要后天习得?为了回答以上问题,本文将以双及物结构为例,考察语言人文性影响下的英汉语言共性尾焦点原则对中国英语学习者的影响。

三 实验方法

(一)研究问题

为了语言人文性二语习得领域研究的不足,本文通过对实验数据的定量分析,主要回答以下两个问题:1.尾焦点或者新旧信息原则能否独立影响中国英语学习者双及物结构的选择?2.语言共性是否需要后天习得?

(二)研究对象

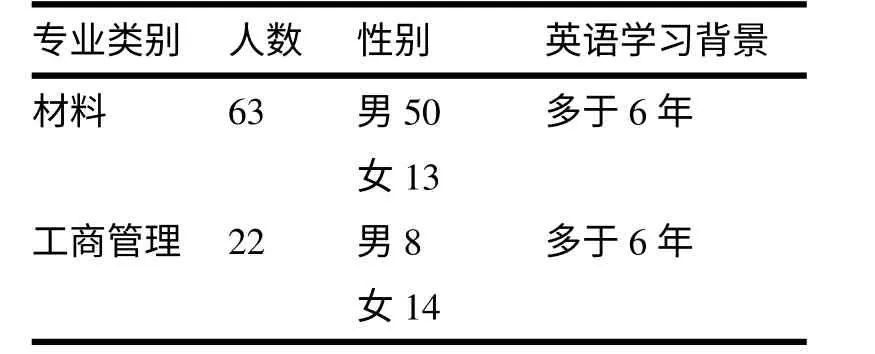

参加本项调查的受试者是齐鲁工业大学的85 名非英语专业二年级本科生,共85 人,其中男生58 人,女生27 人,年龄范围在18 到21 岁之间。受试者参加的是四学分的大学英语必修课程。虽然没有英语国家留学背景,但受试者英语学习时间超过6 年,在中国可以算作中等水平英语学习者。

表1.调查对象情况

(三)实验设计

实验选择双及物结构作为考察句式,原因有二:其一、英语的与格转换研究丰富,Stephens(2010)已经证实,无论对英语为本族语的成人还是儿童,尾焦点原则都会影响他们对双及物结构的选择;其二、尽管存在些微语义差异,两种结构意义基本相同,因此,受试者受构式语义差异选择的影响较小。

实验分两个部分:第一部分实验采用2×8×3 三因素设计,即语境、动词类型与动词三因素对受试者双及物结构选择的影响。

自变量:受试者与格结构的使用。

控制变量:两个语境,分别为客体已知语境和接受者已知语境。如果尾焦点原则起作用,那么受试者在客体已知的语境下将会倾向于使用客体在先的与格结构;而当接受者已知时,受试者将会更多使用接受者在先的双宾结构。如下所示,在尾焦点原则作用下,受试者将会倾向选择接受者在先的双宾结构,即(3)a-(3)i。

(3)One day,Tom met a nice girl.Then,___.

a.he gave her a hat. j.he gave a hat to a girl.

b.he gave her the hat. k.he gave a hat to the girl.

c.he gave her it. l.he gave a hat to her.

d.he gave the girl a hat. m.he gave the hat to a girl.

e.he gave the girl the hat. n.he gave the hat to the girl.

f.he gave the girl it. o.he gave the hat to her.

g.he gave a girl a hat. p.he gave it to a girl.

h.he gave a girl the hat. q.he gave it to the girl.

i.he gave a girl it. r.he gave it to her.

因变量:1.动词三种语义类型。根据Rappaport &Levin(2008)划分的动词三种语义类型:仅含有“致使拥有”义动词、同时含有“致使拥有”和“致使运动”义动词(方便起见,本文称之为“致使运动”类动词)、非转换动词;2.八个动词,包括三个“致使拥有”类动词(give,show 和read)、三个“致使运动”类动词(send,throw 和kick)和两个非转换动词(donate 和push)。对于动词后论元,考虑到动词后两个论元长度平衡问题,实验中客体和接受者均为单音节词(如girl,hat)。实验将充分考虑在不同动词类型条件下,尾焦点原则对受试者句式选择的影响,以期得出更为准确、全面的结论。

第一部分采取理解测试(comprehension test)。测试卷中,语境(接受者已知或者客体已知)已经被设定,受试者选择一个或多个他们认为合适的选项。如(3)所示,选项涵盖两种结构的所有可能性,甚至语法错误的句子(3)c,(3)f 和(3)i。研究者这样做是为了两种句式数量的平衡,因为三类句子都是双宾结构,如果去掉这三类句子,那么两种构式数量将会不平衡,影响实验结果。

第二部分实验采用3×8×3 三因素设计,即语境、动词类型与动词三因素对受试者双及物结构选择的影响。

自变量:受试者与格结构的使用。

控制变量:与第一部分不同的是,第二部分采取三语境,如例(4)所示,分别为客体已知语境、接受者已知语境、控制语境(施事已知)。

(4)短片:男演员(施事)把一个杯子(客体)递给女演员(接受者)。

a.控制语境(施事已知):

Instructions:You will see a boy in the movie.Use the verb give to describe what the boy was doing.

b.客体已知语境:

Instructions:You will see a cup in the movie.One day, a boy was holding a cup, and use the verb give to describe what the boy was doing.

c.接受者已知语境:

Instructions:You will see a pretty girl in the movie.One day, a boy was outside with the girl, and use the verb give to describe what the boy was doing.

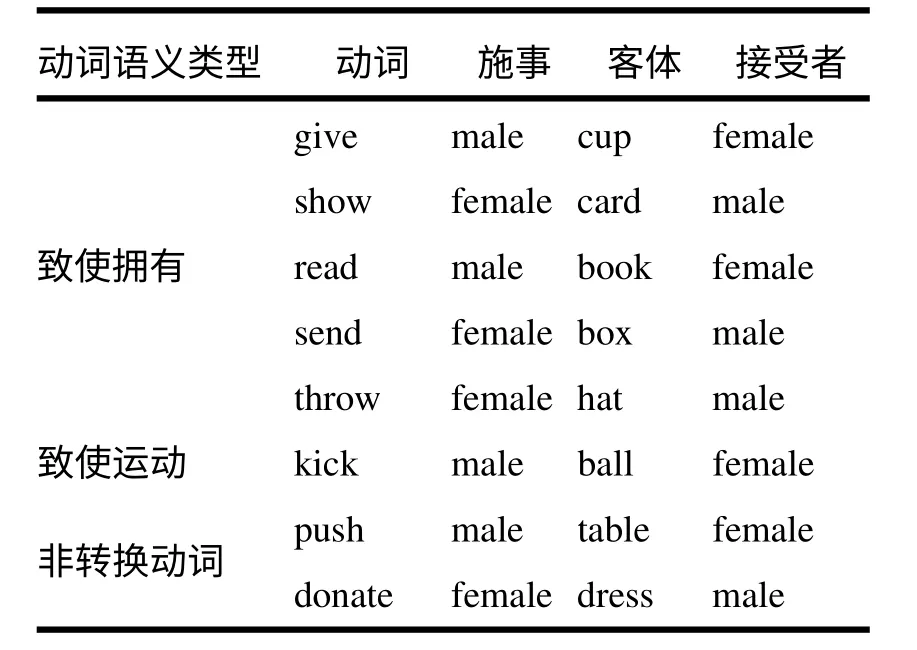

第二部分采取产出测试(production test)。测试工具为八个短片和一张测试卷。受试者需要用所给的八个动词造句描绘八个短片。每个短片都由一男一女来表演基本的动作,所列动词、施事、客体以及接受者情况如表1 所示。比如,例(4)中,受试者看到短片中男演员将一杯子递给女演员,然后根据问卷上要求,用所给动词give 描绘这一动作。

这部分采用问卷而非面对面问答,目的在于避免面对面的交流引导受试者产出过多代词,因为本研究旨在调查信息结构的独立影响,需要排除代词引起的末重心原则的干扰。问卷有三个版本,每个版本都涵盖测试的八个动词,但是题目所给的语境不同。如例(4)所示,版本一施事已知,版本二客体已知,版本三接受者已知。八个动词的三个语境基本平均分配到三个版本问卷。

表1.动词与事件

(四)实验步骤

受试者于上课时间参加实验。为了鼓励受试者积极认真对待,每位受试者都在课堂开始获得一份小礼物,研究者也表达了对他们参与的感谢。当问卷发下后,受试者被告知他们将会完成两部分的问卷。第一部分是16 个句子选择,根据题目给出的语境,选择他们认为合适的句子,可以多选。第二部分包括八段短片,每段短片都对应问卷的题目,题目有说明,即语境;看过短片后用需要用所给单词造句,描绘短片所传达的信息,短片间留有一分钟时间用以写出答案。参照陈亚轩、陈坚林(2007)的做法,研究者要求受试者作答时填写真实姓名,但告知受试者问卷没有标准答案,结果仅用于研究,且与期末成绩无关;这样他们不会感到有压力,从而花费太多时间考虑正确答案,因为研究者希望受试者的回答出于直觉而非揣测研究者期待的答案,从而保证数据的真实性。

四 结果与讨论

(一)理解测试

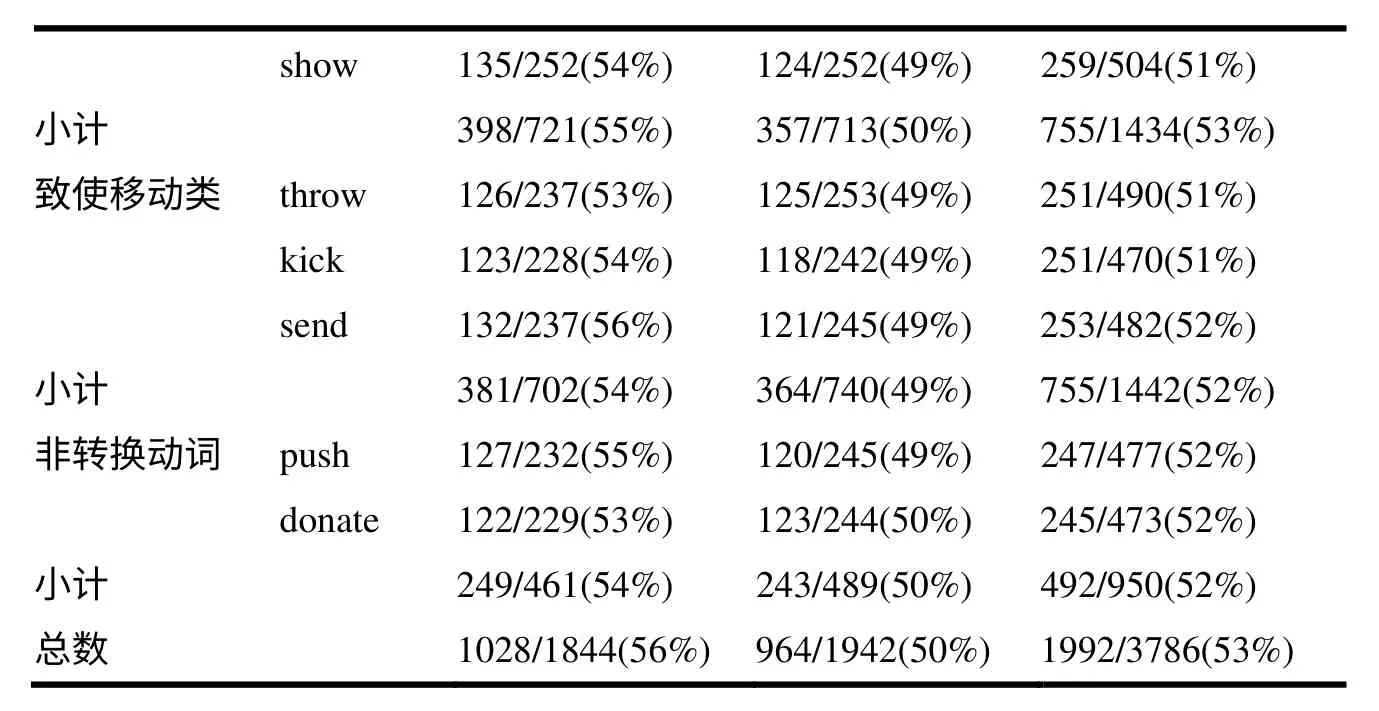

表2.所有测试动词在三种条件下与格结构比例

show 135/252(54%) 124/252(49%) 259/504(51%)小计 398/721(55%) 357/713(50%) 755/1434(53%)致使移动类 throw 126/237(53%) 125/253(49%) 251/490(51%)kick 123/228(54%) 118/242(49%) 251/470(51%)send 132/237(56%) 121/245(49%) 253/482(52%)小计 381/702(54%) 364/740(49%) 755/1442(52%)非转换动词 push 127/232(55%) 120/245(49%) 247/477(52%)donate 122/229(53%) 123/244(50%) 245/473(52%)小计 249/461(54%) 243/489(50%) 492/950(52%)总数 1028/1844(56%) 964/1942(50%) 1992/3786(53%)

85 名受试者一共选出了3786 选项(每道题都是多选题),只有一名受试者没有完成此部分,这也体现出受试者认真作答。表2 给出三种条件下,三种类型所有测试动词与格结构的使用情况。整体上,客体已知的情况下,受试者54%选项选择了与格结构,而当接受者已知的情况下,与格结构和双宾结构各为50%。并且三类动词对尾焦点原则都表现出同样的敏感,客体已知时,三类动词选择与格结构的比率分别为55%、54%和54%;接受者已知时,比率分别为50%、49%和50%。

以上结果证明,尾焦点原则影响受试者句式选择,但是无法说明尾焦点原则是否直接影响受试者的构式选择,因为尾焦点原则可以间接通过影响宾语代词性或有(无)定性影响受试者对构式的选择。之前的研究发现(如Sephens,2010),新旧信息、语法成分的长度、代词性和有(无)定性都是极其相关的。与新信息相比,旧信息往往较短,并且倾向于定冠词短语以及代词。

(5)a.he gave her a hat. j.he gave a hat to a girl.

b.he gave her the hat. k.he gave a hat to the girl.

c.he gave her it. l.he gave a hat to her.

d.he gave the girl a hat. m.he gave the hat to a girl.

e.he gave the girl the hat. n.he gave the hat to the girl.

f.he gave the girl it. o.he gave the hat to her.

g.he gave a girl a hat. p.he gave it to a girl.

h.he gave a girl the hat. q.he gave it to the girl.

i.he gave a girl it. r.he gave it to her.

本实验虽然在设计过程中考虑到客体和接受者的平衡,动词后论元均为单音节(比如girl,hat)但是选项覆盖所有可能性,因此如(5)所示,客体和接受者都存在代词选项(her,it),这些代词往往比名词论元要短。即使两个论元都是名词,论元也有有定、不定的差别,比如(5)d 和(5)k 包含有定接受者和不定客体,(5)h 和(5)m 则是不定接受者和有定客体。之前的研究表明(如Stephens,2010),论元受尾焦点原则、尾重原则和有定性的影响,即较长以及不定客体倾向出现在与格结构,而较短以及有定客体则更多出现在双宾结构。因此,目前需要验证受试者是否受尾重原则或者论元有定性的影响。

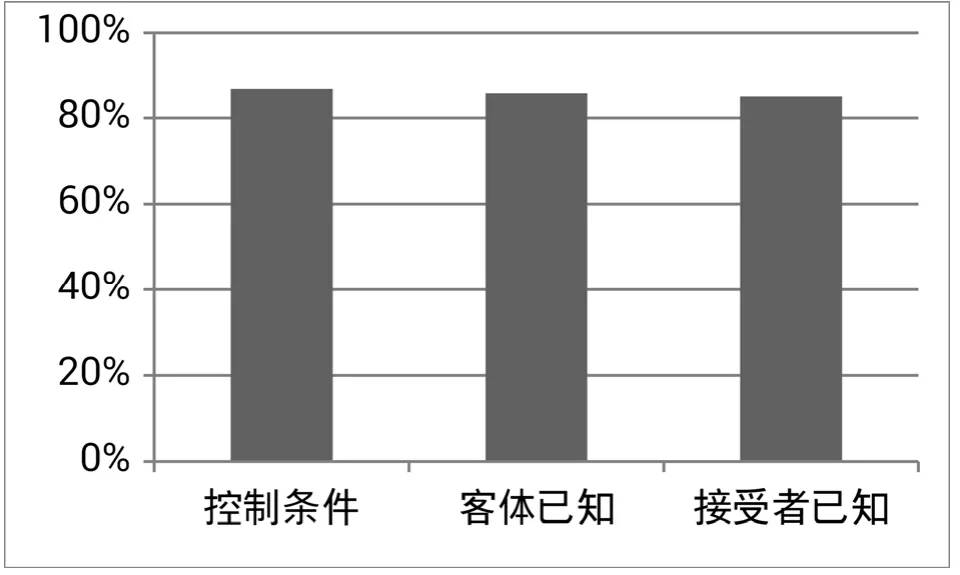

图1.指称表达在新旧信息的分布

受试者选项中有3826 条旧信息,几乎都是代词或有定名词,不定名词只有37 条,少于1%。3826 条新信息中,一共有70 条有定名词和80 条代词,占4%。图1 更直观看出三类指称表达在新旧信息的分布。这说明,在本实验中,旧信息、代词和有定论元是高度一致的,因此只能说明,他们共同的作用影响了受试者的结构选择,无法判断尾焦点原则的独立影响。

(二)产出测试

问卷统计出85 名受试者的680 条回答,其中634 条(93%)达到分析要求。12 条没有达到要求的回答中,3 个句子无法理解,1 条回答没有完成,1 条回答没有使用规定动词。另外,还有9 条关于动词send 的回答,受试者错误的将邮局而非收信人当作接受者,如(6)a 所示,因此也被排除在分析之外。此外,还有32 条回答,如(6)b、 (6)c所示,动词后仅有一个论元,无法进入统计分析方程。测量数据采用社会科学统计软件SPSS20.0 进行统计分析,共分3 步进行:(1)原始数据的录入与整理;(2)描述性统计分析;(3)二元回归统计分析。二元回归方程分别计算不同动词语义类型与不同语境的情况下受试者对与格结构使用的差异。

(6)a.A girl sent a box to the post office.

b.A boy read a book.

c.A boy read to a girl.

如果信息结构起作用,那么当girl 为已知信息时,受试者将会更多使用像(7)a 一样的双宾结构,而当ball 为已知信息时,受试者则会倾向与格结构,如(7)b。

(7) a.A boy kicked {a/the} girl {a/the} ball.

b.A boy kicked {a/the} ball to {a/the} girl.

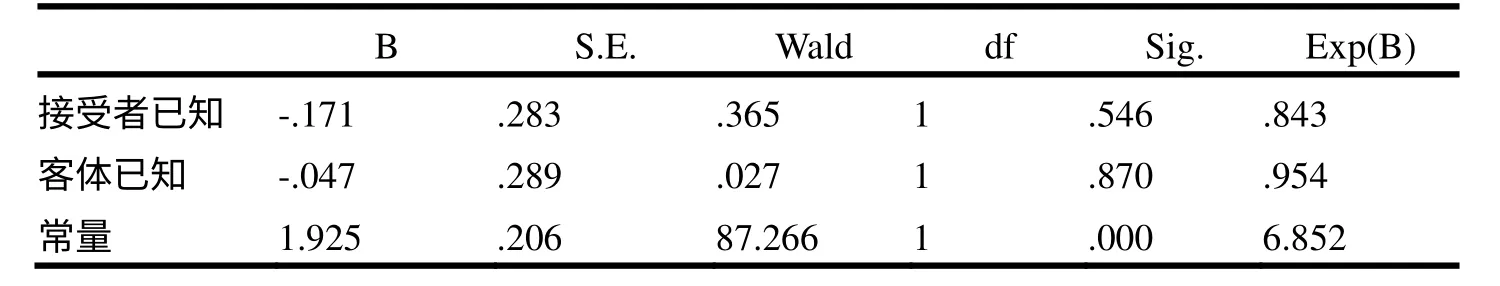

表3.三种条件与格结构预测模型

由表3 可以看出,当客体为已知信息时,Exp(B)为.954,基本与控制语境相同。而当接受者为已知信息时Exp(B)为.843,即受试者在这种语境下使用与格结构的几率为在控制语境下的.843 倍,但是此时Sig.为.546,大于临界值.05,说明没有显著差别。这个结果可以作以下阐释,客体或施事为已知信息,与接受者为已知信息相比,受试者更倾向使用与格结构,但是这种差别并不具备统计学意义。

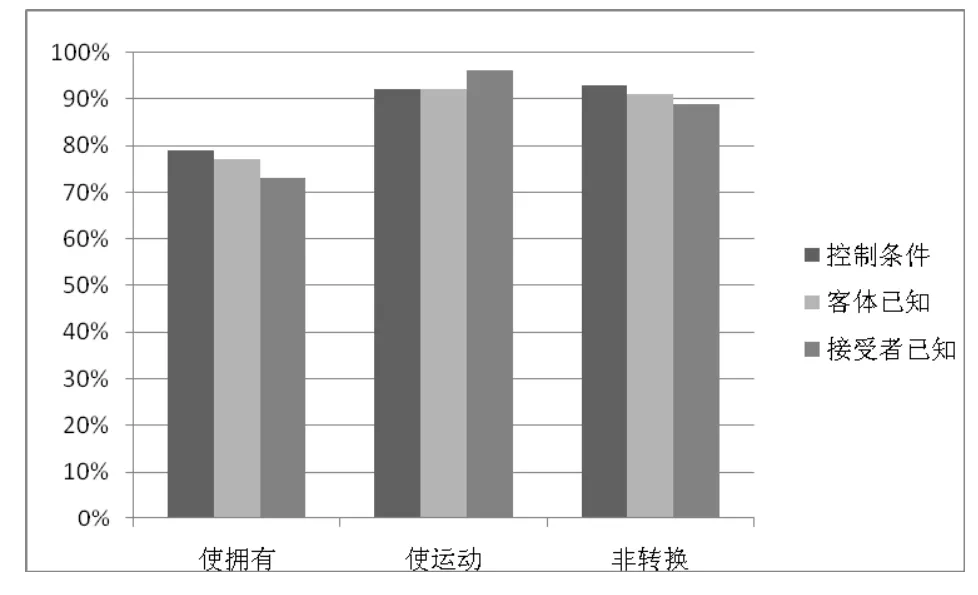

图2.三种条件下与格结构的比例

图2 提供了更为直观的结果。如果受试者受尾焦点原则影响,那么客体已知的情况下应比控制条件较多使用与格结构,而当接受者已知情况下则倾向双宾结构。显然,受试者在三种情况结构选择基本没有差别;而且可以看出,受试者对与格结构有明显的倾向。任何一种情况下,超过80%的受试者会使用与格结构。而图3 更可以看出,受试者使用三类动词时都没有受尾焦点原则的影响。

图3.三类动词在三种条件下与格结构比例

根据以上分析可以得出结论,三种情况下受试者对两种双及物结构选择并没有区别。因此,本研究得出来的结果说明,尾焦点原则不影响中国英语学习者对双及物结构的选择。进而证明,理解测试中,并不是尾焦点原则影响受试者双及物结构选择,根本原因在于尾重原则。尾重原则直接影响受试者的双及物结构选择,而尾焦点则可以通过影响论元的代词性影响结构选择,当实验二控制了受试者代词论元产出的情况下,尾重原则不再起作用,尾焦点原则也失去了对结构选择的影响力。

五 结 论

尾焦点是受语言人文性影响下汉英语言共性。本文以双及物结构为例,验证了中国英语学习者英语理解及使用中受尾焦点的影响情况。实验发现,尾焦点可以通过影响中国英语学习者指称表达或者代词的使用来影响他们对英语双及物结构的选择,最终是末重心原则起作用;尾焦点对英语双及物结构选择没有独立作用。因此,尽管作为共性,英汉两种语言都存在尾焦点现象,但是在中国英语学习者对英语中的尾焦点并不敏感。这个结果对于二语习得具有启示作用:语言人文性是语言的特性,为语言带来很多共性,然而共性并不意味着一定能在另一种语言中自然获得,某些共性,比如尾焦点原则仍然需要后天习得。因此,有必要对语言人文性的理论进行梳理,总结语言共性,并在课堂给学生讲解语言人文性的基本原理,并且对语言人文性影响下的这些语言共性问题进行汉英对比,以便学生真正理解语言人文性的内涵,并将语言共性用到英语学习思维中,从而提升对英语的理解,促进英语学习。

[1]Arnold,J.,A.Losongco,T.Wasow,& R.Ginstrom.Heaviness vs.newness:The effects of structural complexity and discourse status on constituent ordering[J].Language,2000,76(1).

[2]Bates,E.Language and context:The acquisition of pragmatics[M].New York:Academic Press,1976.

[3]Bierwisch,M.Some Semantic Universals of German Adjectivals[J].Foundations of Language,1967(3).

[4]Bock,J.K.,& Irwin,D.E.Syntactic effects of information availability in sentence production.Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior[J].1980,19(4).

[5]Bresnan,J.,A.Cueni,T.Nikitina,& H.Baayen.Predicting the dative alternation[M].In G.Boume,I.Kraemer,& J.Zwarts(Eds.),Cognitive foundations of interpretation.Amsterdam:Royal Netherlands Academy of Science,2007.

[6]Ferreira,V.S.& H.Yoshita.Given-new ordering effects on the production of scrambled sentences in Japanese[J].Journal of Psycholinguistic Research,2003,32(6).

[7]Greenberg,J.H.Language Universals[M].The Hague:Mouton,1966.

[8]Leech,G.N.Principles of Pragmatics[M].London:Longman,1983.

[9]MacWhinney,Brian.Basic syntactic processes[A].In S.A.Kuczaj II(eds.),Language development,syntax,and semantics,vol1[C].Hillsdale,NJ:Lawrence Erlbaum Associates,1982.

[10]MacWhinney,B.,& Bates,E.Sentential devices for conveying givenness and newness:A cross-cultural developmental study[J].Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior,1978,(17).

[11]Menyuk,P.Sentences children use[M].Cambridge Mass:M.I.T.Press,1969.

[12]Myhill J.Typological Discourse Analysis[M].Oxford:Blackwell,1992.

[13]Rappaport Hovav,M.& B.Levin.The English dative alternation:The case for verb sensitivity[J].Journal of Linguistics,2008,(44).

[14]Sapir,E.Language:An Introduction to the Study of Speech[M].Beijing:Foreign Language Teaching and Research,1921.

[15]Stephens,N.Given-before-new:The effects of discourse on argument structure in early child language[D].Unpublished doctoral dissertation,Stanford,2010.

[16]Thomas,J.Meaning in Interaction:An Introduction to Pragmatics[M].London:Longman,1995.

[17]Zimmer,K.E.Affixal Negation in Eng lish and Other Languages:An Investigation of Restricted Productivity[J].Word,Supplement,1964,(20).

[18]陈新仁.英语反义词缀派生的语用制约[J].外语研究,2008,(1).

[19]陈亚轩,陈坚林.网络自主学习成绩与自我效能感的相关性研究[J].外语电化教学,2007,(4).

[20]洪堡特.论人类语言结构的差异及其对人类精神发展的影响[M].北京:商务印书馆,1997.

[21]李海林.言语教学论[M].上海:上海教育出版社,2000.

[22]李洪儒.系词:人在语句中的存在家园:语言哲学系列探索之二[J].外语学刊,2006,(2).

[23]廖秋忠.廖秋忠文集[M].北京:北京语言学院出版社,1992.

[24]苗兴伟.语言的人文精神关照[J].外语学刊,2009,(5).

[25]帕默尔,L.R.语言学概论[M].北京:商务印书馆,1983.

[26]沈家煊.不对称和标记论[M].南昌:江西教育出版社,1999.

[27]申小龙.关于语言的共性问题——汉语人文性答辩之一[J].语文建设,1988,(3).

[28]申小龙.文化语言学[M].南昌:江西教育出版社,1993.

[29]王建峰.语言的人文性[J].语文学刊,2005,(10).

[30]谢贤德.论英语句子的信息结构与句法结构的关系[J].山东外语教学,1998,(73).

[31]殷相印.人文主义语言观与西方修辞学研究[J].修辞学习,2008,(6).

[32]余党绪.人文探究[M].上海:上海教育出版社,2003.

[33]于根元.语言的人文性——“语言哲学对话”选载之一[J].语言教学与研究,1997,(1).

[34]邹韶华.中性词语义偏移的类型与成因[J].外语学刊,2007,(6).