斯密动力与李约瑟之谜:一个新解及对中国转型发展的新启示

朱 娟,冯 伟

(1. 南京审计学院法学院,江苏南京 210029; 2. 东南大学经济管理学院,江苏南京 211189)

斯密动力与李约瑟之谜:一个新解及对中国转型发展的新启示

朱 娟1,冯 伟2

(1. 南京审计学院法学院,江苏南京 210029; 2. 东南大学经济管理学院,江苏南京 211189)

基于斯密动力的新视角探究李约瑟之谜,通过构建“资本—人口—技术—制度”作为分析近代中国斯密动力不足的框架,在此基础上从工业生产、城市经济和海外贸易等方面剖析李约瑟之谜的成因。斯密动力不仅能很好地解释李约瑟之谜,而且还能为新时期我国推进经济转型发展提供新启示,如应从所拥有的本土市场规模优势出发,将之根植于产业创新、新型城镇化建设和对外贸易发展中,促使经济保持中高速增长。

斯密动力;李约瑟之谜;转型发展

一、问题的提出

改革开放以来,中国经济一直高速增长,从1978年至2014年,我国实现了年均9.39%的增长速度,在较短时间内实现了由低收入国家向中等收入国家的转变[1]。然而,伴随着经济发展步入新常态,中国将以何种方式实现转型发展,对于未来特别是下一个30年发展具有十分重要的意义。

在近代以前,中国一度在科学发现、技术创新、生产率提高、工业化程度和财富创造等方面占据领先地位,成为世界上最强盛的经济[2]。然而,至近代之后,这种领先优势突然被西方国家所抢占,中国自此也陷入了长达一百多年的发展停滞困境,直至1949年,中国的经济发展才逐渐恢复,并在赶超中发展壮大。那么,为什么到了近代中国经济发展会一蹶不振而西方国家却异军突起?这种历史演进的作用机制对新时期我国经济转型发展有何启示?笔者基于前人的研究成果,从新的视角探究李约瑟之谜,希冀能为转型升级下中国经济持续健康发展提供更多的借鉴和参考。

二、李约瑟之谜的现实表述

英国学者李约瑟曾提出:“为什么直到中世纪中国还比欧洲先进,后来却会让欧洲人着了先鞭呢?怎么会产生这样的转变呢?”这段话所描述的难题被称为李约瑟之谜。后经不同引申,形成了“工业革命为什么发生于西欧而不是中国”[3],或中国和西欧的经济发展分流乃至中国为什么从前现代时期的发达变为近代的相对不发达等议题。

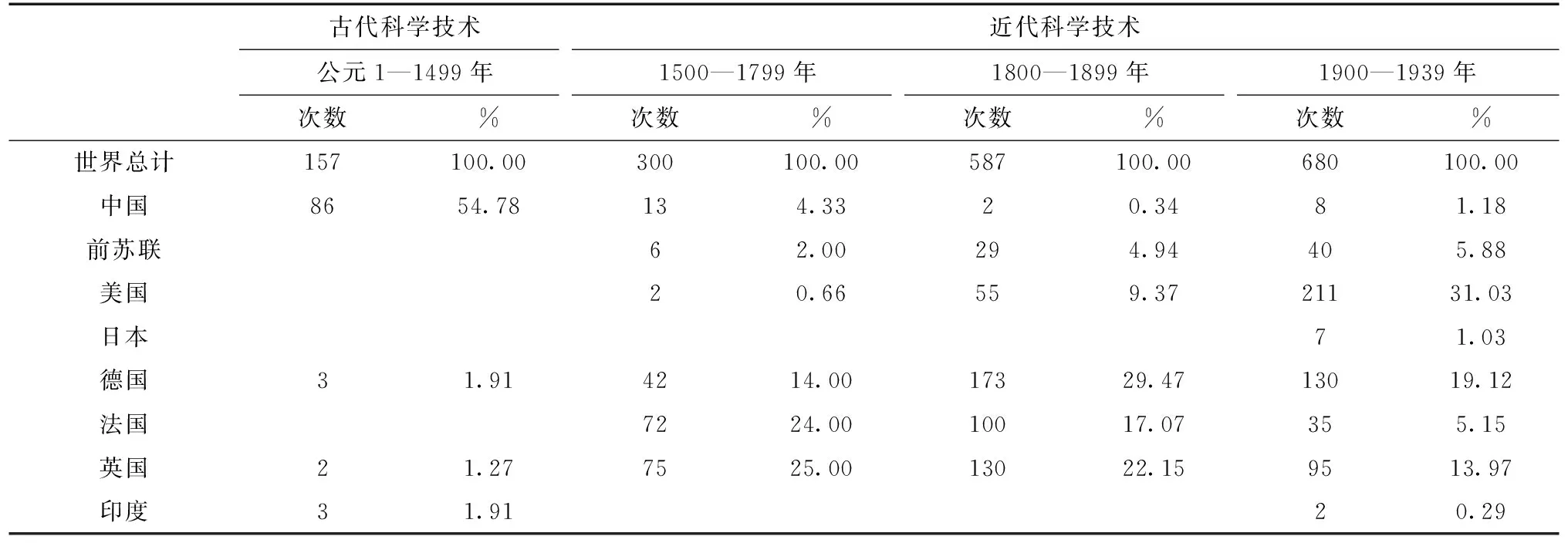

对于李约瑟之谜,早在18世纪,斯密在《国富论》一书中就进行了先见性的描述,即“中国一向是世界上最富的国家……然而,许久以来,它似乎就停止于静止状态。今日旅行家关于中国耕作、勤劳及人口稠密状况的报告,与五百年前视察该国的马可·波罗的记述比较,几乎没有什么区别。”[4]65德国学者弗兰克也指出:“如果说在1800年以前有些地区在世界经济中占支配地位,那么,这些地区都在亚洲。如果说有一个经济体在世界及其‘中心’等级体系中占有‘中心’的位置和角色的话,那么,这个经济体就是中国。”[5]可见,在近代之前,中国在世界经济发展中占有举足轻重的地位,这从表1中也可看出。在对古代科学技术的统计中,中国占据了整个世界科学技术创造次数总额的一半还多,但到了近代,尤其是在1800—1899年,中国的科技水平陷入了低谷,发明创造次数仅占世界的0.34%。这个曾经极度辉煌的古老国家,在近代科学革命的历程中变得无声无息,与科学革命所带来的快速发展的机会也失之交臂[3]。西方国家得益于科学革命的成果实现了经济起飞,最终完成了经济现代化,而中国这个文明古国却由盛到衰,大大落后于西方国家[2]。这期间的巨大反差不仅描述了李约瑟之谜,其内在原因更值得进一步思问。

表1 各个时期中国与一些主要国家的科技发展情况比较

资料来源:《自然科学大事年表》编写组.自然科学大事年表[M]. 上海:上海人民出版社,1975. 李京文,方汉中.国际技术经济比较:大国的过去、现在和未来[M]. 北京:中国社会出版社,1990:18.

中国被欧洲赶超是经济增长过程中的一次“蛙跳”。这种赶超不仅表现在技术方面,也体现在福祉上。据统计数据显示,中国在近代不论是从GDP总量还是人均GDP的增长态势来看,均由领先变为落后。以购买力平价计算,欧洲GDP从1820年占世界比重的26.6%迅速上升到1890年的40.3%,人均GDP年均增速从1700—1820年的0.22%增加至1820—1952年的1.03%,而中国在整个近代史经济发展中一直停滞,人均GDP在1820—1952年间甚至还下降了,同期GDP占世界的比重则从32.4%下滑至5.2%[6]。

中国在古代作为一个世界性的强国,到了近代却日渐衰落,形成这种鲜明反差的历史变迁或龟兔赛跑式的结局,必然有其缘故。明晰这其中的内在原因,对于我国经济持续健康发展,具有十分重要的现实意义。

三、斯密动力不足下李约瑟之谜的新解分析

1.斯密动力的概念阐析及不足表现

关于如何破解李约瑟之谜,国内外学者给出了不同的答案,如资本积累假说[7]、战争论[8]和市场化改革论[9]等。这些假说为破解李约瑟之谜提供了很好的研究基础。但与之不同的是,笔者的切入点来源于斯密在《国富论》中所论述的关于劳动分工与市场规模之间作用关系的新视角,即“斯密动力”也即“分工起因于交换能力,分工的程度,因此总要受交换能力大小的限制,换言之,要受市场广狭的限制”[4]16。

从斯密动力分析中国近代衰弱、西方强盛的原因,也正符合李约瑟本人的意愿。1963年李约瑟在《中国与西方的科学与社会》一文中指出:“直截了当地说,无论谁要阐明中国社会未能发展近代科学,最好是从说明中国社会未能发展商业的工业资本主义的原因着手”[10]。而要追究“中国社会未能发展商业的工业资本主义的原因”,比较有效的方式就是去探讨影响“商业的工业资本主义”未能发展起来的最直接的原因,与之关系最密切的莫如斯密所阐述的劳动分工与市场规模的关系,即斯密动力。

由定义可知,斯密动力的不足主要表现为市场规模的狭小与分工的弱化,这在中国近代已表现出较为明显的趋势。如表2所示,在晚清,中国国内市场商品量的增长已十分有限,尤其是在1869—1894年的25年中,年均增长率不到1%;同样,进口洋货净值的增长也十分缓慢,其占全部商品份额的比重在大多数年份中都只有10%左右。这与13世纪马可·波罗所观察到的景象大相径庭。国内市场的萎靡导致很多商品交易无法通过市场交换实现,也致使潜在的消费欲望无法通过市场交易实现,束缚了国内产业分工的创造性;而分工的遏制又反过来限制了市场规模的拓展,使市场交易仅限于狭小的空间内,缺乏向外延展的动力。

2.制约斯密动力的因素分析

中国近代经济发展中斯密动力的不足,受到诸多因素的制约。笔者遵循现代经济增长理论的分析框架,从资本、劳动、技术及制度4个维度剖析中国近代斯密动力不足,以更好地破解李约瑟之谜。

(1)资本

扩大市场规模需要资本的支撑,然而,晚清政府在天朝上国心态的作用下,实施了闭关锁国政策,严格限制对外贸易,这样就很难从外部获得资本积累。相反,外国列强通过不平等贸易,将大量白银运往本国,为资本主义发展提供了原始积累。概略统计,西方列强索要的主要赔款大致有:《南京条约》英国索赔2 100万(银)元;《北京条约》英法两国各索赔800万两;《马关条约》日本索赔2亿两,另加“赎辽费”3 000万两;《辛丑条约》各列强共索赔4.5亿两,分39年付清,年息4厘,本息合计9.82亿两[10]。美国学者罗兹曼等人说:“在义和团事件之后的年代里,中国每年偿还外债的数字是4 200—4 300万两白银。此数几乎占到中央政府微薄收入的一半,超过了100年前清廷的全部岁入。”[11]由于财政入不敷出,晚清政府只得变本加厉搜刮民脂民膏,挤出民间资本,阻滞商品贸易。同时,作为现代资本主义创立者或是市场化推进者的商人,也没有树立起将资产变为资本的经营理念。据统计,19世纪中国的“绅士”约占总人口的2%,却获得了约24%的国民收入[12],但这些巨额财富并没有被转化为资本,而被用于奢靡消费或是维护裙带关系。这种官商勾结、缺乏冒险的“企业家精神”很难发挥资产的资本功能,限制了商品经济的发展。

表2 近代国内市场商品量估计及年平均增长率

资料来源:吴承明. 中国的现代化:市场与社会[M]. 上海:生活·读书·新知三联书店,2001:303.

(2)劳动

劳动是形成斯密动力的主体。然而,当我国在明清之前摆脱了马尔萨斯陷阱进入快速发展的临近状态时,又再一次陷入了此陷阱。据葛剑雄[13]估计,在清代以前,中国的人口一直在0.6亿~1亿间徘徊;但经过清代的“人口奇迹”,在19世纪中叶已经达到4.5亿。维持如此巨大的人口,需要农业生产的大力改进,而我国历朝历代都有重农抑商的传统,晚清政府也不例外。这就导致大部分劳动力被挤压和束缚在有限的土地上,出现过少的土地资源支撑过多的人口增长的悲观情景,使广大劳动人民只为生存而劳作,没有剩余劳动力去发展手工业或商品经济,挤出了工业尤其是商业的发展空间。同时,清王朝也“把‘男耕女织’的分工推崇为巩固家庭的基础”[14]105-106。这种“高农业水平,高人口增长和低工业水平”的高水平陷阱[15],使得近代中国无法形成专为商品经济发展所需的人力资本,也使得分工难以深化,限制市场规模拓展。

(3)技术

技术作为斯密动力的核心体现,在晚清突然落后于西方,其中的原因也正是李约瑟的直接发问。从与市场规模的关系来看,先进的技术能够促进分工深化,因而也能扩大市场规模。晚清政府为了维护皇权统治,加大了对知识分子的精神控制,将科举制度推行到了极致。“科举制度所提供的特殊激励机制,使得有天赋、充满好奇心的天才无心学习数学和可控实验等对科学革命来讲至关重要的人力资本,因而,对自然现象的发现仅能停留在依靠偶然观察的原始科学的阶段,不能发生质变为依靠数学和控制实验的现代科学”[6]。这种低水平的重复劳作难以深化分工与激励创新,使市场交易仅局限在一个狭小的地域内。而在民间,“士农工商”的社会等级会影响社会精英的职业选择。在那时,官员从各种意义上都是最荣耀、最有回报的职业,以至于传统中国社会把做官看成是向上层社会流动的捷径[16]。

(4)制度

制度作为经济发展的内生变量,对我国近代商品市场的发展也产生了深远的影响。自建朝至清朝,中国实行的都是皇权专制下的中央集权主义,这种官僚体制对中国经济发展的阻滞作用,李约瑟曾这样分析过:中国“官僚体制”的存在主要是为了维护官僚体系的需要;而欧洲是“贵族式封建体制”,这种制度非常有利于商人阶层的产生,当贵族衰落之后,资本主义和现代科学便诞生了[10]。中国的官僚体制最初非常适宜于科学的成长,但它阻碍了重商主义价值观的形成,所以它没有能力把工匠们的技艺与学者们发明的数学和逻辑推理方法结合在一起。因此,在自然科学的发展过程中,中国不仅渐渐落伍了,而且根本就没有发展的这种可能性。同时,在这种官僚体制下,财产所有权没有得到应有的尊重和保护,不顾“内在的公平”,只顾维持血缘关系、社会身份和道德品质所支撑的社会等级制度的思想,从而扼杀了社会的商业动机[17];官僚和豪绅们也“阻止着那种欧洲模式的独立的工商业资产阶级的出现。(在这种官僚体制下)企业活动是没有安全保障的。任何有可能牟利的活动都受制于官僚的盘剥”[18]。在这种官僚体制下,中国新兴的资产阶级很难产生,而且容易导致制度内卷。

四、斯密动力不足的经济影响及现代启示

1. 会制约工业生产能力,应向产业中高端发展

中国近代斯密动力的不足会直接导致工业生产的落后。如美国学者费维恺所言,在第一次世界大战前的几十年中,中国尚未像日本那样由一个农业国转变为一个工业国,不过也有了一些工业化的成果,但规模有限,大约相当于日本发生巨变的明治维新时代[19]。由于近代中国市场规模狭小,使得人们难以获得足够多的就业机会与收入保障,生活消费也仅限于必需品,导致很多产品无法在市场上变化,阻滞了中国工业生产的发展。据Bairoch[20]58-59估计,从1750—1900年,中国在世界上的工业生产相对份额是递减的,从占近1/3一直衰减到1/20左右,美国,则从只有千分之一跃迁到近1/4。再从人均工业化水平来看,中国1750年的人均工业化水平为8,到1990年变为3,降幅为5;而美国,从1750年的4,发展到1900年的69,增幅达65。这种巨大的反差表征了在近代,中国相对狭隘的市场规模严重束缚了工业生产能力的进一步发展,进而也就束缚了工业生产能力的拓展,并在无形中与西方国家形成了巨大的“发展鸿沟”。

到了现代,经过改革开放近40年的发展,尽管工业生产已取得了巨大的成绩,形成了完备的工业体系,“中国制造”也享誉全球,但是我国大部分工业产品依然处在全球价值链的底端,工业生产也面临因人口红利消逝、资源供给短缺等而导致的转型升级困境。对此,必须为我国工业发展寻找到一条适宜的道路,以更好地适应美国“再工业化”、德国工业4.0等发展要求,契合我国“制造业2025”的发展目标。为此,可将我国所拥有的市场规模优势内生化于产业发展中,通过引导更多的人物财投向实体经济,藉此发挥斯密动力所蕴含的技术创新效应,并在互联网技术革命和新业态新模式不断创生的耦合作用下,不断扩大我国工业生产规模,实现产业中高速发展,进而推进产业创新和结构优化,加快我国产业发展的提档升级和向中高端迈进。

2.会限制城市经济发展,应向新型城镇化迈进

斯密动力的不足,会限制城市经济的发展。据麦迪森[21]的统计,在1500年以前,中国的城市化率在世界上处于领先地位,也就是说当其他地方可能还是原始的村落时,中国就存在着城市的踪影了。然而,令人遗憾的是,中国城市发展并没有就此保持良好的发展势头,从公元1500—1820年这320年里,几乎处于停滞状态,而从1820—1890年这70年中,城市化率也只上升了0.6个百分点。相比之下,其他国家,如日本,特别是西欧,其城市化率到19世纪末已基本达到了1/3。希腊全境的城市化水平在古典时期就高达20%-30%,分别为中国在20世纪80年代和90年代的水平[20]121-122。当时中国城市化的严重倒退,与政府长期实施的重农轻商政策不无关系。对农民的好感远超过对无产者,这就导致“大规模的趋向于资本的移民也是难以想象的。而在欧洲,制度对追求土地的干预相当多,对追求受雇于充裕资本的干预则非常少”[14]102-103。

当前,虽然我国城市化建设取得了快速发展,2014年我国的城镇化率已达到54.77%,但是城市发展依然面临诸多困境,其中比较凸显的一个矛盾是城市化更多的是土地的城市化而非人的城市化,片面地追求城市发展规模而非城市发展质量。对此,不论是十八大还是十八届五中全会,都非常重视新型城镇化建设,都将城镇化作为新时期保持我国经济持续健康增长的着力点。为此,在新型城镇化建设过程中,可以通过发挥我国所蕴含的市场规模优势,在打破户籍制度藩篱和突破城乡差别化发展障碍的条件下,在科学的城市规划和合理的城镇布局指引下,借助斯密动力,由点成线、由线及面地形成集聚经济和范围经济,为我国城市的有效扩展与蔓延提供内生动力。

3.会束缚海外市场拓展,应向新开放经济转变

不断扩张的、整合的市场规模有利于海外贸易的发展。伴随着更多殖民地的建立,西方国家贸易渐趋由大陆时代走向海洋时代。然而,晚清政府却“没有使用武力推动中国的海外商业,尽管那里的利润率可能高得异乎寻常。清政府……对定居海外的中国人表现出冷淡或敌意,而后一种人对建立贸易基地或殖民地至关重要。任何中国政府都不会许可以中国为基地的私人武装贸易的发展。清王朝在1680到1760年间大约使中国的面积增加了一倍,但他们的注意力集中在中亚,而中亚对沿海商业几乎没有利害关系。因而,中国的政治经济与现代早期欧洲彼此竞争的国家相比,更不利于一个具体的资本主义部门的发展”[14]104。而且,清政府沿袭了明王朝的海禁政策,对海外贸易实行严格控制,这就更加遏制了市场规模和海外市场的扩展。

现如今,虽然我国的对外贸易取得了快速发展,据商务部统计,“2013年中国货物进出口4.16万亿美元,增长7.6%,一举成为世界第一货物贸易大国,也是首个货物贸易总额超过4万亿美元的国家,创造了世界贸易发展史的奇迹”,但是我国外贸结构面临着转型升级的困境,缺乏新优势的支撑。对此,按照十八届五中全会提出的“丰富对外开放内涵,提高对外开放水平”的新要求,可以将我国所拥有的市场规模优势根植于对外贸易发展中,通过发挥本土市场效应,在“互联网+”和跨境电子商务的作用下,拓展贸易渠道,激活贸易增量,并借助市场规模这一新优势,优化对外贸易结构,全面提升开放型经济水平。

五、结 语

笔者从劳动分工与市场规模相互作用的一个新视角,即斯密动力,分析了导致近代中国经济落后的原因,即李约瑟之谜,认为:近代中国社会经济发展所形成的资本、劳动、技术及制度等会制约斯密动力的增进,而在有限的劳动分工与市场规模的作用下,又难以对工业生产、城市经济和海外贸易等产生积极的促进作用,因而导致了近代中国经济发展的落后。

现阶段,我国经济总量稳居世界第二位,人均GDP已增至7 800美元左右,但仍然存在着诸多问题,致使斯密动力没有完全发挥出来,也影响了经济转型发展的速度和质量。对此,一方面针对当前经济发展过程中所出现的实体经济资本短缺、劳动力跨区域流动困难、城市发展缺乏效率等困境,要破解发展难题、打开发展局面,通过进一步加强资本引导,为实体经济发展提供更多资金支持,通过打破市场分割、户籍限制、行政垄断等痼疾,增强区际的交流合作和新型城镇化建设,为扩展斯密动力创造更多的拓展空间;另一方面,针对当前我国经济发展中所出现的传统要素禀赋优势渐趋消逝而导致发展动力不足的现实困境,要增强发展动力、厚植发展优势,可遵循十八大所提出的将“扩大国内市场规模”作为推进经济结构战略性调整的基点以及十八届五中全会所提出的“培育发展新动力,释放新需求”的发展理念,将本土市场规模作为优化出口产品结构、推进经济转型升级的新优势和新动力,使斯密动力内生化于经济增长中,为适应新常态、把握新常态、引领新常态提供新的动力支撑和发展优势。

[1] 沈坤荣. 构筑新常态背景下增长动力的新机制[J]. 河海大学学报:哲学社会科学版,2015,17(2):1-4.

[2] 林毅夫,蔡昉,李周. 中国的奇迹:发展战略与经济改革[M]. 上海:上海人民出版社,2002:1.

[3] LIN J. The needham puzzle: why the industrial revolution did not originate in China[J]. Economic Development and Cultural Change, 1995, 43(2): 269-292.

[4] 亚当·斯密. 国民财富的性质和原因的研究:上卷[M]. 郭大力,王亚南,译.北京:商务印书馆,2009.

[5] 贡德·弗兰克. 白银资本[M]. 刘北诚,译.北京:中央编译出版社,2008:35-36.

[6] 林毅夫. 李约瑟之谜、韦伯疑问和中国的奇迹:自宋以来的长期经济发展[J]. 北京大学学报:哲学社会科学版,2007,44(4):5-22.

[7] 蔡昉. 理解“李约瑟之谜”的一个经济增长视角[J]. 经济学动态,2015(6):4-14.

[8] 靳清,贾全星. 基于战争视角的“李约瑟之谜”的一个新解释[J]. 中国经济问题,2014(2):41-48.

[9] 周文,陈跃. 市场化改革与中国经济长期发展:解释李约瑟之谜的新视角[J]. 社会科学战线,2014(2):54-64.

[10] 张兴国,张兴祥. “李约瑟难题”与王亚南的中国官僚政治研究[J]. 广东社会科学,2003(2):119-124.

[11] 吉尔伯特·罗兹曼. 中国的现代化[M]. 国家社科基金“比较现代化”课题组,译.南京:江苏人民出版社,1988:290.

[12] CHANG C L. The income of the Chinese gentry[M]. Seattle: University of Washington Press, 1962.

[13] 葛剑雄. 中国人口简史[M]. 福建:福建人民出版社,1991:132-133.

[14] 彭慕兰. 大分流:欧洲、中国及现代世界经济的发展[M]. 史建云,译.南京:凤凰出版传媒集团,江苏人民出版社,2008.

[15] ELVIN M. The pattern of the Chinese past[M]. Stanford: Stanford University Press, 1973.

[16] HO P T. The ladder of success in imperial China: aspects of social mobility, 1368-1911[M]. New York: Columbia University Press, 1962.

[17] 黄仁宇. 资本主义和二十一世纪[M]. 北京:三联书店,1997:83-84.

[18] 安格斯·麦德森. 中国经济的长远未来[M]. 楚序平,译.北京:新华出版社,1999:30.

[19] 费维恺. 中国早期工业化[M]. 北京:中国社会科学出版社,1990:1.

[20] BAIROCH P. Cities and economic development[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1999.

[21] 安格斯·麦迪森. 世界经济千年史[M]. 伍晓鹰,译.北京:北京大学出版社,2003:28.

10.3876/j.issn.1671-4970.2015.06.015

2015-11-06

国家社会科学基金青年项目(15CJL039);教育部人文社会科学基金青年项目(13YJC790027);江苏省社会科学基金项目(15FXC006)

朱娟(1979—),女,江苏扬州人,讲师,博士,从事经济发展与经济法研究。

F061.2

A

1671-4970(2015)06-0083-05