太湖污染中居民的环境感知与行动分析

马道明

(南京大学社会学院,江苏南京 210046)

太湖污染中居民的环境感知与行动分析

马道明

(南京大学社会学院,江苏南京 210046)

按照韦伯的社会行动理想类型,根据行动者动机的不同把社会行动分为传统行动、情感行动、目的理性行动和价值理性行动4种类型。通过考察居民对太湖环境及水质变化的认识、太湖污染对当地居民的生产生活的影响以及居民的环境保护参与度等3个方面的感知,具体分析了在太湖污染形成与治理过程中居民的社会行动:日常生活中居民的传统行动和追求农业“高产”的目的理性行动,集体无意识地造成了太湖内生污染;在企业发展过程中居民态度由初期迎合到后期抵制,体现了居民“赚钱”目的理性和“健康”目的理性相互交织的行动逻辑;在政府太湖环境治理过程中居民表现为集体沉默与被动服从,这是居民对政府依赖、无奈等情感行动的体现。

太湖污染;居民;环境感知;社会行动

太湖流域在经济上取得了高速发展的同时也呈现了水质恶化的趋势。尽管中央政府和太湖流域的省市政府都认识到太湖水域污染治理的紧迫性,对太湖流域水污染的治理投入巨大,在一定程度上控制和改善了太湖水质,但整体而言,太湖流域水环境并未得到改善,太湖流域的污染治理仍然任重而道远。太湖污染根本上是一个社会问题,也是一个系统问题,涉及多方面的影响因素。目前太湖的环境治理尚未形成系统协同的局面,尚未建立完善的长效管理机制,大面积蓝藻暴发等污染事故随时可能再次来袭。

对环境问题的探讨,如果总停留在宏观的、抽象的理念层面,那么只能给人们提供某些理想主义的幻象。如果要想对改善环境有益,那么对环境问题的研究就需要回归到生活之中,从居民现实生活的视角,去考察如今人们究竟遭遇了哪些环境问题[1]。目前太湖环境的治理更多的是关注企业和政府在环境污染中的“贡献”和责任,而对居民环境感知及社会行动尚不够关注。事实上,居民是太湖污染形成与治理过程中不可忽视的主体之一,其环境感知和社会行动是环境治理能否取得成效的关键。作为太湖环境利益相关方的居民对太湖目前的环境状况、企业发展对太湖的环境影响以及政府的环境治理等问题的感知如何?居民和企业、政府形成了一种怎样的博弈关系?这些感知和博弈的背后隐藏了居民怎样的社会行动逻辑?本研究就是基于居民太湖环境感知的调查,通过对太湖周边居民的深度访谈,借助韦伯的社会行动理论分析居民在太湖环境污染中的社会行动,以揭示居民与太湖污染形成的相关性、太湖周边企业发展及政府环境治理过程中居民的心态和博弈。

一、环境感知与社会行动

感知是对某种事实的认知,是了解周围环境的第一步,是一切行为表现的开始,它将成为指导个体或群体行为的重要指标。而环境感知是人们环境行为的心理基础,准确的环境感知是形成合理环境行为的前提。在环境社会学中,关于感知的研究主要是“从人的态度、价值观等角度探讨人与环境的关系,从体验者角度评价背景环境的转变并检测他们的反馈行为。利益相关者在资源管理过程中所形成的感知是多维的、综合的,是他们对客观存在的资源管理的主观印象,并且强调个体经验对个体态度、情感的影响。”[2]基于实际调查和文献研究,本研究将环境感知定义为:一定环境区域的相关者(居民、管理者等)通过对该环境区域相关信息的摄入分析而形成的对该地环境质量、环境管理及环境参与的整体印象。经过人脑综合处理后形成的印象中的环境称为感知环境,因感知主体的不同,感知内容也会有所不同。居民长期置身于当地环境区域中,他们对该区域的环境感知既是动态的,也是相对准确的。

马克斯·韦伯认为,社会的行动应该是这样一种行动,根据行动者或行动者们所认为的行动的意向,它关联着别人的举止,并在行动的过程中以此为取向[3]。按照韦伯的社会行动理想类型,根据行动者动机的不同又把社会行动分为4种类型,即传统行动,是以传统习惯为根据而展开的社会行动,它所坚持的是习惯的继续和历史的沿袭。其基本原则是只要从前是这样做的、祖先是这样做的,行动就有了根据。情感行动是以情感为根据而展开的行动类型,它的本质特征是人们开展社会行动时, 把喜、怒、哀、乐等感情和情绪作为自己行动的主要根据。目的理性行动是对目的以及达到目的的手段、后果都做出筹划、思考和选择而采取的社会行动的概括。价值理性行动是超现实、超功利的,指向某种不可选择目的的社会行动,这种目的不是功利的具体目标,而是超越现实生活的理想境界[4]。总之,韦伯认为传统社会的社会行动是传统行动和情感行动占主导地位,现代社会的社会行动主要是理性行动, 尤其是目的理性行动。人类社会的发展就是人类社会行动从非理性不断转化为理性的过程。

感知与行动有着密切的关系。首先,行动者因感知到自己所处的某种境遇而采取行动,目的是维护自己的权益,无论这种行动是何种类型。其次,行动者采取行动之后,结果会在不同程度上达到预期。行动者会根据达到的预期不同而对所处环境有进一步的感知,进而会采取下一步行动,感知和行动最终会形成一个反馈。环境感知属于环境意识范畴,对公众环境意识问题的考察,是探讨环境与社会关系问题的重要路径,而且也蕴含了一种看待和思考环境问题的价值取向,因为环境问题之所以成为社会问题,必须是大众都关注的问题,且解决环境问题的根本出路还在于公众的力量[5]70。太湖周边的居民作为关系太湖污染的主体之一,他们的环境感知和行动都关联着企业和政府的“举止”。太湖流域经济发达、文化多元,从传统社会到理性社会的转型过程也很深刻,居民的环境社会行动常常表现出多元性和交织性。

二、太湖污染的居民环境感知调查

居民对环境的感知状态反映了其对污染的主观关注度以及在政府环境管理过程中被重视程度等。居民的环境污染感知度也必然会影响其在污染形成和治理过程中的社会行动。

本文调查对象为太湖周边Y市Z镇常住居民,共发放问卷150份,调查采用结构式访问的方法进行问卷的填答,共回收有效问卷130份,有效回收率为86.67%。被调查者的年龄多在35—64岁之间,这部分调查对象所占的比例为68.6%。性别分布上,男性的比例要高于女性。户籍分布上,本地人占96%,其中农业户口的比例(65.4%)要高于城镇户口的比例(30.6%)。68.5%的调查对象文化程度处在初中和高中阶段,具有大专、本科等高等教育程度的调查对象所占比例较低,仅为样本的3.2%。尽管年龄、职业、文化程度的不同会在一定程度上造成感知的差异,但在环境污染问题上差异并不大。

本文主要从3个方面来考察居民对太湖环境问题的感知:首先,对太湖环境现状及水质变化的认识,对应题目为:对目前的太湖环境是否感到满意?太湖水质这些年的变化情况?其次,太湖污染对当地居民生产生活的影响的感知,对应题目为:企业进驻太湖周边后是否感觉环境发生了变化?是否认为太湖的环境对周围居民的健康产生不利影响?第三,考察居民在环境治理过程中的参与度,对应题目为:是否会向有关部门反映环境相关的问题?不会向有关政府部门反映的原因是什么?

1.对太湖环境现状及变化的感知

如表1所示,对太湖现在环境是否感到满意的认识上,49.6%的调查对象表示很满意或者比较满意;24%的调查对象表示不满意甚至很不满意。

表1 对太湖现在的环境是否满意

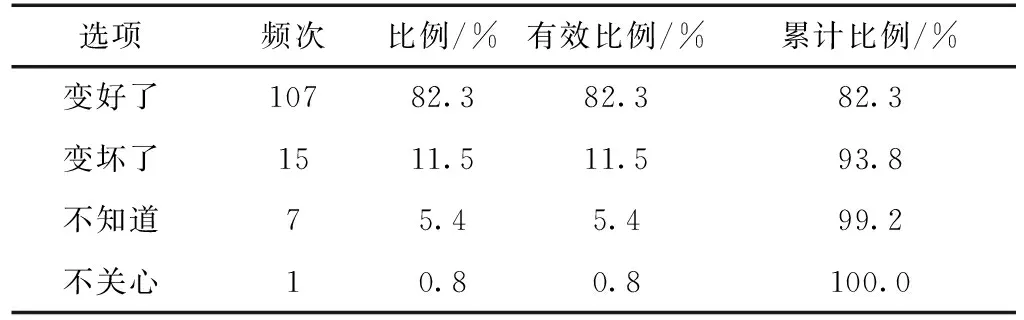

如表2所示,82.3%的调查对象表示太湖水质比前几年变好了,仅有11.5%的调查对象表示太湖的水质相对于前几年来说变坏了,还有5.4%的调查对象不知道。居民对太湖环境变化的分析可以在某种程度上表明,由于包括政府在内的社会各界对太湖水污染问题的重视程度与治理力度的不断加强,太湖的水质得到了一定的改善。

表2 太湖水质变化

2.太湖污染对当地环境和居民生活的影响

如表3所示,82.1%的调查对象认为工厂进驻太湖周围之后,太湖的环境发生了改变;只有11.4%的调查对象表示工厂进驻太湖周围之后,太湖的环境没有发生改变。

表3 太湖周围建厂之后环境是否发生改变

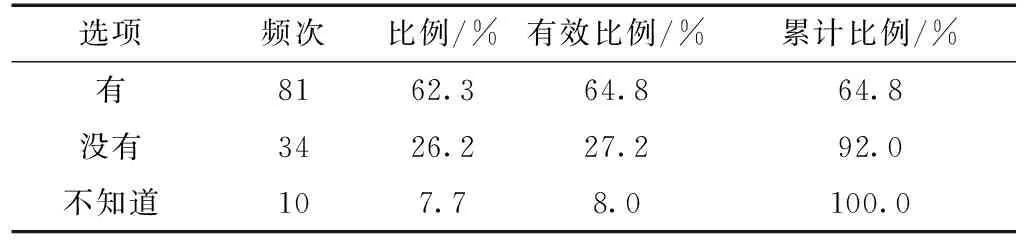

如表4所示,在对太湖的环境是否会对居民的健康产生不利影响的调查中发现,64.8%的调查对象表示太湖的环境会对居民的健康产生不利的影响。27.2%的调查对象表示太湖的环境不会对居民的健康产生不利的影响。此外,还有8%的调查对象不知道太湖的环境是否会对居民的健康产生不利的影响。这表明,大多数调查对象对环境污染与居民健康之间的关系有比较明确的认识,认为太湖的环境会对居民的健康产生不利的影响。

表4 太湖的环境是否会对居民的健康产生不利影响

3.居民的环境治理参与度

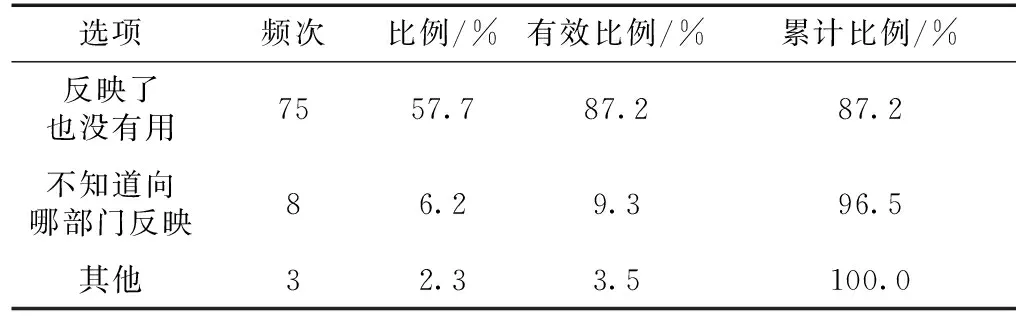

52.1%的调查对象会因为太湖水污染的问题而向有关部门进行反映,以期该问题得以解决;47.9%的调查对象表示自己不会向有关部门反映情况。在对这部分不会向有关部门反映情况的调查对象进行原因分析发现,认为反映了也没有用所占的比例最大(87.2%),不知道该向哪些部门反映相关情况的比例为9.3%(表5)。这就在一定程度上说明,大部分不会向有关部门反映相关问题的调查对象对政府等有关部门的执行力持一种较为消极的态度,不是他们不想去向有关部门进行反映,而是他们认为反映了也没效果,对太湖污染的治理没有多少实质性的帮助。

表5 不会向有关政府部门反映的原因

通过上述居民对太湖环境感知调查得出以下几点结论:首先,有将近半数的居民对太湖目前的水环境比较满意,绝大多数调查对象认为与之前相比,太湖的环境及水质均有一定程度的好转;其次,大多数调查对象认为工厂、企业的进驻,会对当地的环境及居民的健康产生不良影响,居民在这一点上基本上能达成共识;第三,调查对象环境治理参与度不高,影响其积极参与的原因在于:仅仅靠向有关部门反映解决不了问题,因为“即便反映了问题也没有用”,或者是“不知道该向何种机构或者部门反映问题”,这在一定程度上影响了调查对象对于环境治理的参与度。

三、污染形成及治理过程中居民行动分析

水污染是一个“多因多果”问题。从社会学角度看,研究污染的形成和治理,主要不是解决污染物的问题,而是要解决与水污染相关的人的行为问题。事实上,水污染就是人们行为不当的后果[6]。“社会行动”被经典社会学家定义为社会学的研究对象及研究的出发点,本文基于居民的环境感知调查,分析居民在太湖污染形成和治理过程中的社会行动,主要探讨其在日常生活、地方企业发展和政府环境治理等方面的行动逻辑。

1.日常生活生产中居民的集体无意识

在环境分析中,一个重要分析因素就是人口,太湖流域的污染同样与人口有关。在笔者调查的Z镇,其平均人口密度达到了每平方公里803人,这远远超过了全国设立县级市的人口标准。就人口数量而言,调查地乃至太湖流域存在着人口稠密的问题。虽然人口过多并不一定造成污染,但是过高的人口密度造成污染的可能性更大。对于太湖流域的绝大多数普通居民而言,这种过高的人口密度与环境的关系在他们心中并不明了,他们只是随着生活机遇在太湖边定居下来。调查中所访问的一些居民,他们原以打鱼为生,20多年前为了响应国家“陆上定居”的政策,他们20多户人家移民到这里。他们居住的地方原为太湖的小支流,经过人力改造而逐渐成为现在居住的地方。“在太湖的周边地区,有很多渔民,他们以打鱼为生,在陆地上他们会集中在一个地方,这个地方则会形成渔村。在太湖周边有很多这样的渔村。”正是这种人对湖的“侵略”导致了蓝藻问题的爆发。蓝藻这种古已有之的“湖淀”在历史上并未对环境造成很大危害,原来太湖有一片芦苇丛的浅滩,将太湖的“湖淀”拦截至湖面,进而被阳光照射杀死。近几十年太湖堤坝的不断修筑,使这种芦苇丛浅滩消失殆尽,从而也就改变了自然处理“湖淀”的方法。“我一直就在农村种地,原先不住在这里,我们是后来搬迁过来的。原先这里都是水,后来以粮为纲,把太湖围起来。50年代,我们来到这里种地,已经四十多年了。”从居民的介绍中可以看出正是这些堤坝的修建破坏了原来平衡的太湖自然生态系统,而这些堤坝的修建也要“归功于”太湖周围居住人口的显著增加。

除人口因素外,居民生活方式的改变同样影响着环境。从国民经济统计数据可以了解到,调查地点乃至整个太湖流域居民生活水平近20年来在不断提高。正是这种现代化的生活方式产生了过多的生活垃圾,造成水体富营养化,比如抽水马桶的普遍使用,使得传统的保护水环境的习惯被废弃;以前人畜的粪便都是用来积肥,现在抽水马桶一普及,所有这些粪便都是直接倒入河中,流入太湖。“现在太湖污染应该有很大成分是生活污染。镇上的生活污水可能还能够处理处理,但在自然村,就根本做不到了。”

太湖周边居民沿袭了祖祖辈辈定居湖边的生活方式,没有考虑到湖边人口数量增大和现代生活方式的改变给环境带来的影响。随着人口的不断增加,生活污染排放也越来越多,太湖生态系统的破坏不可避免。

传统农业生产方式的改变,增加了环境中污染物的种类和总量。传统把日常生活排放物和河底淤泥用土办法制成有机肥料的做法已经不能满足“粮食高产”的需求,因此,传统的生产方式被摒弃,取而代之的是“高产高效”的化学肥料。现在农业生产面积越来越少、为追求“高产”,化肥农药的使用量越来越大,现代化的生产方式直接加重了农业面源污染。“以前一到冬天,人就去太湖里挖淤泥,然后沤肥。现在种地都用化肥了,年轻人嫌太脏,不高兴去挖,所以淤泥就沉积下来。” “现在每家每户的田都没以前多了,用河泥积肥基本没有了,那样产量低,不够吃也没钱赚。还是化肥省事来得快。太湖这么大,能有多少影响啊。我们老百姓要有生活费啊。” 这种变迁破坏了原来与当地环境相协调的生产方式,同样也破坏了这样一种包括人在内的生态平衡。

农业面源污染难以控制,治理过程很复杂,成本也比较高。对于经济收入比较低、文化程度普遍不高、环境科学知识缺乏的居民来说,追求“农业高产”的目的理性占了上风,而对农业面源污染的危害却并无太多考虑,总体处于一种集体无意识。由于过去农民的生活环境是天然的、无价的、公共的,自然环境因素没有进入到意识层面,只有当生活环境从适宜状态转变为恶劣状态、自身的健康状况明显恶化、周边的农作物被明显损害之时, 农民才意识到环境的存在, 意识到环境质量的宝贵以及环境保护的重要性[7]。前文环境感知调查显示,在对太湖环境是否感到满意的认识上,有49.6%的调查对象表示很满意或者比较满意。在对太湖水质变化问题上,82.3%的调查对象表示太湖水质比前几年变好了,仅有11.5%的调查对象表示太湖的水质相对于前几年来说变坏了。事实上太湖水质并没有居民认为的这么乐观,局部的一些环境指标并不能完全达标,且存在着蓝藻随时爆发的可能。这只是由于居民环保意识不强、环境知识缺乏且没有认识到本质而已。这样的调查结果也验证了太湖周边居民集体无意识这一客观事实。

2.企业发展过程中居民由迎合到抵制

太湖周边的企业发展与当地居民的参与密不可分。作为经济理性人的企业其目标是利润最大化,为了追求利润企业不断扩大再生产。在当前的经济制度下,企业生产无疑未将环境成本纳入进去,而不断地扩大再生产也必然会对环境产生危害。前文居民感知调查显示:82.1%的调查对象认为工厂进驻太湖周围之后,太湖的环境发生了的改变,64.8%的调查对象表示太湖的环境会对居民的健康产生不利的影响。这表明,当地企业发展对环境和居民健康的影响是显著的,大多数居民都已感知到。然而当地污染企业终究还是得到了发展,是什么逻辑让居民对这些企业“欲擒故纵”呢?

在农村地区,经济相对贫困,居民上有老下有小,生计是第一要义。在“赚钱”目的理性的驱使下,当地居民为了改善经济条件往往置环境于不顾,企业就以工作与收入作为谈判的筹码。调查数据显示,调查地的许多企业在入住之初居民并没有反对,相反,甚至存在着某种迎合。在访谈中也了解到许多当地居民在这些企业中工作,因此获得一定收入,当然这种收入是以污染企业的数量和规模的增加为前提的。在这种发展经济、提高收入的思想指导下,居民也乐于接受企业的创立和扩大。然而随着时间的推移,这种“发展”反过来又对环境产生了不良后果,形成了恶性循环。此时,居民实际扮演的是加重污染的角色,是环境污染的推进者。

随着污染的日益加重,这种“默契”终究会被打破。当污染影响到居民本身的健康安全时就会激起反抗,居民的“健康”目的理性此刻占了上风。尽管当初“赚钱”的目的理性依然存在,但和眼前“健康”目的理性相比已退为其次。正如向一位老人所了解的,S村的村民曾经和当地L化工厂发生过冲突。当时由村里的大老板领头,并且出资让村民们去厂子“闹事”。“全村的人都去厂子那边,还有敲锣打鼓的。老板Q(行动组织者)拿着喇叭对村民喊:‘乡亲们,他们(造成污染的企业和企业主)让我们喝污染水,我们生产的菜都不能吃……我们要生存,我们必须采取行动……’。在他的鼓励下,我们(村民)占领了好几个化工厂。镇里来了几辆警车,试图镇压,结果警车也被村民掀翻到污水沟里了”。在与居民的谈话中多有居民谈到亲戚朋友患有某种癌症等疾病,虽然缺乏直接有力的证据,但是从以往癌症高发村的案例中可以推断疾病与环境的恶化存在着某种关联。正是在污染已经危及居民自身的健康时,这种对环境的关注也更加明显。因而可以说居民对环境的关注很大程度不是出于对自然的热爱,更多的是出于自身健康的目的理性。“这种污染不仅对自然生物造成危害,使得鱼虾灭绝,甚至还对人的身体健康产生影响”。“我们都是生活在这一带的渔民,我们生活不容易啊!可是这个化工厂呢,它排放的臭气实在是太难闻了。有很多老人闻到之后就晕倒。我们村有好几个老人被送往了医院进行治疗。”由此,在前述企业——居民关系中,居民的态度也由迎合转变为抵制。

在求生存的现实下,“赚钱”目的理性行动和“健康”目的理性行动始终交织在居民的日常生活中,这两种行动在企业不同的发展阶段会有不同的表现,哪个占了上风,当地居民就呈现出不同的行动逻辑。民众的环境行为实际上是嵌入于主体性、生活性行动之中的,环保行为总是寓于某些具体行为之中,因此,对于普通个体来说,具体的环保行为才更容易理解[5]75。

3.政府环境治理中居民的沉默与服从

虽然公众对环境问题有所意识,甚至感知到环境问题的危害,但公众在面临属于公共领域的环境问题时,多数人会选择“搭便车”的行动逻辑。一项在W市14个行政村2.7万人的抽样调查发现,居民在环保行为上为“政府依赖型”,整体参与环保意识不强[8]。经济转型期,当前我国地方政府推动经济发展最重要的手段就是招商引资,即吸引企业在本地投资建厂,而在招商引资的过程中,居民的权益和生存价值往往没有得到充分重视。在与当地居民的访谈中了解到,绝大多数居民对于政府的招商引资完全不了解。“太湖治理要扎根治理。地方官、企业都要参与进来,还要广泛地发动群众啊。政府不应该只是招商引资,也要为老百姓着想嘛!”中国农村是一个熟人社会,这里很多企业是当地人开办的,碍于人情、面子,当地居民也难以对此直接、当面加以阻拦。对当地政府和熟人企业,居民陷入了情感行动模式,把自己的喜怒、为难、无奈甚至偏爱融入行动之中,一开始就为后来的污染冲突埋下了隐患。

当企业污染对居民造成实质性影响时,居民的表达渠道又受到限制。前文环境感知调查显示47.9%的调查对象表示自己不会因为太湖水污染而向有关部门反映情况。而87.2%认为反映了也没有用。这种“不反映”暗含着“不想找麻烦”、“反映了也没用”、“有政府不管我的事”、“熟人不好意思反映”等情绪。87.2%认为反映了也没有用,如此高的比例显现出了居民对环境维权预期的悲观和对地方政府的失望。由于地方政府对企业的支持,以及企业自身经济实力和组织机构的完善,使得零散的无组织的居民面对企业这个强势组织时自然处于弱势的地位,往往产生自卑和无奈的心理。在访谈中有居民谈道:“河水污染主要是化工厂,不是居民生活废水,尤其是L化工厂,现在还在生产,污染很严重,每年会有几次向太湖排污水。村民也进行过举报,但是没有办法。弄不过他们(厂老板)!”

政府在诸如这样的污染冲突事件中,往往扮演了双重角色:一方面极力阻止老百姓“闹事”,另一方面又扮演为民请命的“青天”角色,或是扮演有中国特色的“大家长”角色。“青天”和“大家长”都是中国民间文化中需求旺盛的角色[9]。正是在这样一种“护佑”下,使得居民对政府产生了依赖心理,瓦解了防线,迷失了自己,进而“懒得”去真正积极地关注与自己休戚相关的环境。事实上,公众的监督是最有力的,但在政府和企业“政经一体化”关系下,公众的监督也只能是扬汤止沸。虽然存在着信访、法律等途径,但是面对企业的强势和政府的权威,居民往往无法作为,行动中带着一种“不敢言、不愿言”的消极情绪。再加上文化程度和组织程度都较低,居民很难有效组织起来,最后只有选择集体沉默。

在制定太湖治理的决策中,往往是政府掌权,自上而下地单向实施,居民很少有参与的机会,而作为利害相关者的居民理应积极发声和参与制定。主观上居民对政府的存在“畏惧、弱势”的心理,居民采取的往往是“被动服从”的社会行动。“政府在太湖污染上还是采取了一定措施的,但他们不会来征求我们的意见。”在访谈中有居民提到现在太湖边都不让种地了,政府给予补偿,补偿款从太湖治理项目中支出。这种不让种植水稻的政策虽然是为了保护太湖环境,但这是由政府单方面做出的行政决定,居民对这种政策往往表现出被迫执行的不满情绪,更不会积极主动地参与到以后的污染治理中去。

四、结 语

中国社会正处于快速转型期,经济发展和文化观念都呈现出多变与多元的形态,公众的社会行为也会呈现多种类型相互交织的特征。中国作为发展中国家,以经济发展为中心是未来较长时期内的指导思想,环境污染趋势很难在短时间内得到遏制,局部可能还会继续恶化。居民是环境污染形成、控制与治理的主体之一,居民的行为是决定中国环境治理能否成功的关键,如何正确引导居民的环境社会行为与社会结构、社会正义、政府和企业的价值取向密切相关。

我国长期存在城乡二元社会结构以及重工抑农的经济发展战略,国家把更多的财力、物力投入到城市,而对广大农村的投入相对较少,这导致农村的环境保护长期被忽视[10]。在环境治理的基础设施方面,农村也远远落后于城市,生活垃圾处理系统、生活污水治理系统都尚未建成;城乡经济差距拉大,这促发了农民采取以环境换效益的短视行为,直接造成土地退化、环境污染等问题;农村环境保护宣传教育网络也很薄弱,农民环保意识、环保知识都很缺乏。在这种无奈、无知的情境下,农民本身有意无意地成了污染的推进者。统筹城乡发展,消除城乡二元社会结构是改变农民环境行动逻辑的根本路径。

在地方经济发展过程中,环境正义必须得到伸张。企业要利润,地方政府要政绩,共同的利益使两者结成了“政治经济一体化”,使环境保护这一基本国策在具体的实践中常常异化为“污染保护”[11]。而污染企业正是利用了当地居民的“生存理性”和政府的“GDP崇拜”得到了发展空间,但环境正义遭到践踏,弱势群体的正当权益和生命价值被忽视。环境正义要求经济发展过程中政企必须分开,各自扮演好自己的角色,在承认居民的生存权和生命价值的前提下适度发展[12]。

现代环境治理,公众参与不可或缺。公众参与是现代环境治理的重要理念。没有一个组织的力量大到可以独自解决环境问题,仅有政府、企业和媒体是不完整的,也是不可能长期自我实施的,公众参与在环境治理的过程中应该有一席之地[13]。在环境治理的过程中,政府应积极引导公众在环境决策、环境法规制定与执行、环境权益的诉求机制中有实质性参与,让公众有充分的机会以理性、合法的形式表达意愿而不是“沉默和服从”,同时政府也要给予积极的回应,形成良好互动。环境问题的解决需要公众的参与、公众的智慧和公众的监督,尤其是需要倾听弱势群体的声音,他们在环境污染中承受了不公,如果不解决他们的诉求,环境问题很难真正得到解决。

[1] 陆益龙. 环境纠纷、解决机制及居民行动策略的法社会学分析[J].学海, 2013(5):79-87.

[2] 赵成章,王小鹏,武克军,等. 黑河中游湿地社区管理评价的居民感知研究:以甘肃省酒泉市六分湿地为例[J]. 人文地理, 2011(3):100-105.

[3] 马克斯·韦伯. 经济与社会[M]. 林荣远,译. 北京:商务印书馆,2004:40.

[4] 杨成波. 韦伯社会行动的理性类型及当代启示[J]. 山西师大学报:社会科学版,2011,38(1):28-31.

[5] 陆益龙. 水环境问题、环保态度及居民行动策略:2010CGSS 数据的分析[J]. 山东社会科学, 2015(1):70-76.

[6] 陈阿江. 水污染的社会文化逻辑[J]. 学海,2010(2):63-65.

[7] 顾金土,杨贺春. 乡村居民的环境维权问题解析[J]. 南京工业大学学报:社会科学版, 2011,10(2):81-87.

[8] 赵磊, 邓维,朱继业,等. 太湖流域农村公众环境意识案例研究[J]. 长江流域资源与环境, 2005,14(3):272-276.

[9] 陈阿江. 水污染事件中的利益相关者分析[J]. 浙江学刊, 2008(4):169-175.

[10] 郭琰. 环境正义与中国农村环境问题[J]. 学术论坛, 2008(7):38-41.

[11] 张玉林. 政经一体化开发机制与中国农村的环境冲突:以浙江的三起“群体性事件”为中心[J]. 探索与争鸣,2006(5):26-28.

[12] 柴艳萍. 环境问题的哲学剖析:兼论人与自然、人与人两种关系[J]. 东南大学学报:哲学社会科学版,2014,16(4):24-28.

[13] 顾金土. 环保NGO 监督机制分析[J]. 浙江学刊, 2008(4):176-182.

10.3876/j.issn.1671-4970.2015.06.006

2015-07-05

教育部人文社会科学研究一般项目(15YJA840011)

马道明(1969—),男,江苏扬中人,副教授,从事环境社会学研究。

C919;X1-05

A

1671-4970(2015)06-0030-06