破解无障碍环境建设困境:以社会治理理论为视角

许巧仙

(南京特殊教育师范学院管理学院,江苏南京 210038)

破解无障碍环境建设困境:以社会治理理论为视角

许巧仙

(南京特殊教育师范学院管理学院,江苏南京 210038)

以社会治理理论为视角,分析2010—2014年残疾人事业统计公报中有关无障碍环境建设的数据发现,离散型的行动主体是无障碍环境建设困境产生的主要影响因素。进一步推进无障碍环境建设,迫切需要坚持合作治理理念,建构国家、市场、社会组织和公民多元行动主体在无障碍环境建设中的平等对话、协调融合和责任共担机制。

无障碍环境建设;国家;市场;社会组织;公民

无障碍环境是残疾人、老年人等特殊需要社会成员平等参与社会生活的必要条件,我国拥有全世界最多的残疾人、老年人等特殊需要人口,对无障碍环境的需求最为巨大和迫切。 据2006 年全国第二次残疾人口抽样调查数据推算,我国残疾人口数量约8 296 万人,占总人口的 6.34%[1],而根据2010 年第六次全国人口普查数据统计,60 岁以上人口达到约 1.78 亿人,占总人口数的 13.26%[2],根据全国老龄委2006年的预测,到2020年, 60岁及以上的老年人口将达到2.148亿,占总人口的17.117%, 2050年老年人口将超过4亿,占总人口的30%[3],我国还有大量的伤病人、儿童因存在不同程度的行动功能障碍,需要无障碍环境支持。无障碍环境主要包括物质环境无障碍、信息交流无障碍和无障碍社区服务3个方面的主要内容。21世纪以来,无障碍环境建设已经成为我国城市建设、信息化建设和社区建设的重要内容,无障碍环境建设的理论和实践研究也日益得到重视。

一、研究问题及视角

检索相关文献发现,自20世纪80年代以来,虽然政府着力推动无障碍环境建设,但我国无障碍环境建设整体滞后于经济社会发展,不能满足残疾人、老年人等特殊需要群体的无障碍生活已形成共识。有学者认为我国无障碍环境建设法律规定不够具体,内容不够全面,操作性较差[4],无障碍设计规范和行业标准不够先进和科学[5]制约了我国无障碍环境建设的进程,但也有学者认为我国近年来十分积极推进无障碍环境制度建设,现实情况是国家制定的无障碍环境建设相关法律法规、政策和技术标准并未完全得到有效执行等[6-7]。不可否认,通过进一步完善无障碍环境建设相关法律法规、政策和技术规范等可能有利于推进我国的无障碍环境建设,但在目前的无障碍环境建设制度框架下如何提升无障碍环境建设水平?哪些因素在影响现有无障碍环境建设制度发挥其应有的功能?当前提升无障碍环境建设水平还可以在哪些方面有所突破?已有相关研究并没有很好地回答这些问题。

实现社会公正是社会治理的具体目标之一,更是社会治理现代化的重要衡量尺度[8],党的十八届三中全会提出了推进国家治理体系和治理能力现代化的总目标,明确提出了“创新社会治理体制、提高社会治理水平”的要求,社会治理已成为当下中国最重要的概念之一。加快无障碍环境建设步伐,惠及包括残疾人和行动不便老年人的全体社会公民,能整体提高社会福利水平,体现社会的公平和正义,因此,无障碍环境建设是一项社会行动,是社会治理的重要内容,无障碍环境建设水平体现社会治理现代化水平。由于社会治理强调治理主体的合作结构,强调由国家力量和社会力量,公共部门与私人部门,政府、社会组织与公民,共同来治理一个社会[9],强调国家、市场、社会组织和公民多元行动主体的合作共治[10],强调平等对话、协调融合和责任共担[8],我国的社会管理必须走向适应新时代要求的社会治理模式,而无障碍环境建设也需要从“管理”模式转向“治理”模式,不仅需要强调政府的主导责任,也需要重视调动市场、社会组织和公民在无障碍环境建设中的主体作用。

二、制度目标与现实的反差:无障碍环境建设困境

1.无障碍环境建设制度设计及目标

20世纪80年代开始,我国政府开始无障碍环境建设的实践,1989年颁布实施的《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范(试行)》是我国第一部无障碍环境建设的设计规范。经过20多年的建设,目前我国已基本建立了由法律、法规组成的法律体系,由设计规范到行业标准组成的技术标准体系和由基本政策到专项政策组成的政策体系,制度目标为确保残疾人、老年人等特殊需要群体能够享有无障碍环境。

(1)无障碍环境建设的法律体系

1990年制定2008年修订的《残疾人保障法》明确规定残疾人享有物质环境无障碍、信息交流无障碍和公共服务无障碍权利,政府是无障碍环境建设的责任主体;1996年制定2012年修订《老年人权益保障法》明确规定国家要推进与老年人日常生活密切相关的公共服务设施和家庭无障碍设施的改造,为老年人创造无障碍居住环境;我国2007年签署的联合国《残疾人权利公约》也明确要求确保残疾人无障碍地进出物质环境,使用交通工具,利用信息和通信以及享用公共设施和服务。在法规层面,2012年我国颁布实施的《无障碍环境建设条例》在界定无障碍环境建设主要内容和原则基础上,就无障碍环境建设的责任主体、管理监督要求等进行了明确规定。

(2)无障碍设计规范和行业标准体系

1989年颁布2001年修订的《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》不仅对建设范围、建设标准、建设要求作了更加明确的规定,还将其中的24 条内容列入国家强制性标准的条文,该规范于2012 年修改为《无障碍设计规范》,上升为国家标准,并扩大了建筑类型以及无障碍设施的类型,增加了历史文物保护建筑改造、城市绿地、信息交流无障碍的内容[7]。在行业标准层面,2000 年中国民用航空局发布了《民用机场旅客航站区无障碍设施设备配置标准》,2005 年铁道部发布了《铁路旅客车站无障碍设计规范》,2006 年工业和信息化部发布了《网站无障碍》标准[6], 2012年修订为《网站设计无障碍技术要求》为网站、网页的无障碍设计提供具体可行的标准。2011制定的《沿斜面运行无障碍升降平台技术要求》为安装在地铁车站、医院、影剧院、学校等公共场所或家庭的升降平台无障碍设计提供具体可行的标准。

(3)无障碍环境建设的政策体系

2008 年中共中央国务院联合发布的《关于促进残疾人事业发展的意见》明确要求对已建道路、公共设施等要加快无障碍改造,对新建道路、建筑物必须建设规范的无障碍设施,同时要积极推进信息和交流无障碍,并就组织保障对各级政府提出了明确要求。2011年颁布的《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出要推进大中小城市基础设施一体化建设和网络化发展,推进无障碍建设。2012年国务院颁布的《国家基本公共服务体系“十二五”规划》和批转的《中国残疾人事业“十二五”发展纲要》也对推进无障碍建设提出了具体的要求。为了推动专项无障碍环境建设,中残联和建设部近3年还专门出台了《关于进一步加强省级残联网站信息无障碍建设的通知》《关于加强老年人家庭及居住区公共设施无障碍改造工作的通知》和《关于加强村镇无障碍环境建设的指导意见》等。

2.无障碍环境建设的现实困境

如前文所述,为满足残疾人、行动不便的老年人等特殊需要群体无障碍参与社会生活需求,从而促进这些特殊群体平等地享有社会经济文化发展成果,我国不仅制定了无障碍环境建设法律、法规、技术规范和行业标准,还不断地出台政策以推进无障碍环境建设,但目前无障碍环境建设制度目标并没有实现。2014年中国统计年鉴显示全国有3 476个市、县、区*2014中国统计年鉴http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/yb2004-c/indexch.htm,全国有23个省,5个自治区,4个直辖市,地级区划数333个,地市282个,县级区划数2 861个(县级市374个,市辖区845个),但2014年残疾人事业统计公报显示,全国只有1 506个市、县、区系统开展无障碍环境建设[11],也就是全国还有1 970个市、县、区并没有系统开展无障碍环境建设。已有相关研究和实地调查也发现,整体上无论是物质环境无障碍建设、信息交流无障碍建设还是无障碍社区服务建设都面临困境。

(1)物质环境无障碍建设困境

物质环境无障碍是指道路、公共建筑物、公共交通工具和居住区的规划、设计、建设应方便残疾人、老年人自主安全地通行和使用,要求道路应满足坐轮椅者、拄拐杖者通行和方便视力残疾者通行,建筑物应在出入口、地面、电梯、扶手、厕所、房间、柜台等设置残疾人、老年人可使用的相应设施和方便残疾人、老年人通行等[7],但现在相当部分城市已建公共设施并未按照政策和法律要求进行无障碍改造;大量残疾人家庭并没有进行无障碍改造;新建的道路和建筑要么没有建设无障碍设施,要么无障碍设施不规范[6-7],如已建有方便坐轮椅的肢体残疾人和老年人出行的坡道,但对视力残疾人的关注明显不够,电梯等公共设施没有明显盲文识别标识或者语音提示。在公共汽车、轮船等公共交通工具上,在商场、图书馆等公共场所很难看到坐轮椅的残疾人和老年人;生活中几乎看不到拄盲杖或者带着导盲犬的盲人单独出行;视力残疾人、坐轮椅的肢体残疾人和行动不便的老年人等仍然存在生活上与社会的隔离[12]。

(2)信息交流无障碍建设困境

信息交流无障碍是指政府和公共传媒应使听力言语及视力残疾人能够无障碍地获得信息,进行交流,要求政府政务信息公开无障碍,提供方便残疾人的电信业务和信息交流技术产品,影视作品、电视节目要配相应字幕或手语等[7]。实际情况是,目前仅有中央台部分电视新闻节目和很少的地方卫视新闻节目提供手语翻译或者提供字幕,绝大多数电视台的新闻节目并没有提供手语翻译或者字幕。大量影视作品没有提供字幕,无法满足听力残疾人通过影视作品和电视节目无障碍获取信息的需求。在互联网的应用方面,由于网站的无障碍建设内容主要包括网页设计无障碍、内容呈现无障碍、辅助技术兼容无障碍和后台管理无障碍等[13],需要建立网站的政府、企事业单位和社会团体等引进无障碍网站建设技术,目前除了中残联和部分省残联网站外,绝大多数政府网站和企事业单位根本不提供信息无障碍支持,视力残疾人通过互联网无障碍获取信息的需求同样无法得到满足。

(3)无障碍社区服务建设困境

社区是残疾人走出家庭、融入社会的重要场所,无障碍社区服务是指社区各种服务设施及在社区举办的相关活动、服务如选举、方便聋人的短信报警、家庭改造等要为残疾人提供种种便利[7]。调查发现,整体上,残疾人社区参与程度低,多数残疾人无法融入社区生活。有的街道、社区的管理者和服务者由于缺乏服务残疾人的专业知识,并没有意识到残疾人、老年人有享有无障碍社区服务的权利,不愿意为残疾人和老年人等提供相关的无障碍服务。有的街道、社区管理者和服务者意识到要为残疾人、老年人提供无障碍社区服务,但由于缺乏专业的手语翻译,社区举办的各类活动无法请到专业的手语翻译为听力残疾人提供服务;由于缺少短信报警的技术支持,目前听力残疾人也无法通过110、119、120等需求电话报警和急救;由于缺乏手语翻译,听力残疾人去医院看病、去银行办理业务困难重重;由于缺乏盲文选票,视力残疾人无法独立参加各类政治选举。中国残疾人联合会组织的年度残疾人小康生活指标监测发现,残疾人社区活动参与率依然较低,2013年度社区活动参与率为43.1%,有一半以上的残疾人还没有真正走出家门,融入社会[14]。

三、离散型行动主体:影响无障碍环境建设的主要因素

残疾人、老年人等特殊需要群体无障碍参与社会生活是我国迫切需要解决好的一个社会问题。社会治理视角下的无障碍环境建设强调国家、市场、社会组织和公民多元行动主体之间平等对话、协商融合和责任共担来推动。研究发现,国家期望通过行政和法律手段“自上而下”推动无障碍环境建设,但地方政府贯彻实施国家意志的力度不够,而市场、社会组织和公民等行动主体没有能够做到协商融合,共同承担“自下而上”推动无障碍环境建设的责任和担当是导致无障碍环境建设制度目标与现实之间反差巨大的主要原因。

1. 多数地方政府并没有履行“自上而下”推进无障碍环境建设的责任

由于无障碍环境建设制度执行主体不仅涉及住建委、交通运输部、公安部、文化部、财政部、发改委、民政部、教育部、新闻出版广电总局等诸多部门,还涉及大量的企业单位,这些执行主体分别承担无障碍环境建设的不同内容。2011年残疾人事业统计公报显示,全国只有18个省、194个地市、857个县(市、区)成立了无障碍建设领导协调组织[15],多数地方政府并没有成立专门的无障碍建设领导小组,更没有建立部门之间、各事业单位无障碍环境建设的长效工作机制。部门与部门之间、单位与单位对无障碍环境建设的认知和重视程度不同,不同部门之间、不同单位之间无障碍建设制度执行程度差异很大。

多数地方政府制度配套和经费保障不到位影响到本地区无障碍环境建设的推进。我国拥有32个省、自治区和直辖市,地方经济社会发展差异较大,国家层面的制度往往需要通过地方政府制定相应的配套实施办法和经费保障才能得到贯彻落实。但2014年全国只有451个省、地市、县(市、区)出台了无障碍建设与管理法规、规章和规范性文件[16](见表1),与2010年的385个省、地市、县(市、区)相比,4年只增加了66个,与全国3 509个省、地市、县(市、区)相比,只占12.9%的比例。由于没有具体的实施细则,地方政府没有具体经费保障的法律依据,就不能给予作为公共产品的无障碍环境建设充分的财政预算。而无论是新建、改建、扩建道路,公共建筑、公共交通设施、居住建筑、居住区要符合无障碍设施工程建设标准,都需要专门的预算和经费投入,当地方政府没有按照国家政策要求投入足够的经费用于无障碍改造的话,无障碍环境建设只能停滞不前。

表1 2010—2014年出台无障碍建设与管理法规、规章的省、地市、县(市、区) 个

年 份20102011201220132014出台地方无障碍建设与管理法规规章的省、地市、县(市、区)385426438444451

2. 市场并没有对无障碍环境建设提出的技术与人才需求做出充分的回应

无论是物质环境无障碍建设、信息交流无障碍建设还是无障碍社区服务建设,都对无障碍技术开发和无障碍技术专业人才提出了迫切的需求,但近些年来我国的市场主体并没有对无障碍环境建设技术开发及相关专业人才培养做出快速而有效地回应。有研究指出,目前我国对无障碍环境建设的相关研究仍处于初始阶段,高等院校、科研院所的无障碍环境建设相关的科研和教育力量相对薄弱[17]。调查发现,虽然2011年上海同济大学设立了“无障碍建设工程联合研究中心”,并开设无障碍设施建设专业课程,培育无障碍设施建设专业人才,但仅有一所高校对无障碍设施技术开发和人才培养做出反应,远远不能满足物质环境无障碍建设对专业技术支持和专业人才的需求。此外,手语翻译等专业人才的培养也不能满足听力残疾人无障碍信息交流的需要,目前只有河南中州大学和江苏南京特殊教育师范学院有手语翻译专业人才培养,每年毕业生人数仅为几十人,培养的手语翻译人才无论从数量还是质量上都无法满足电视节目配手语翻译和公共服务中提供手语翻译的需求。

3. 残疾人和老年人以及相关社会组织参与无障碍环境建设监督无力

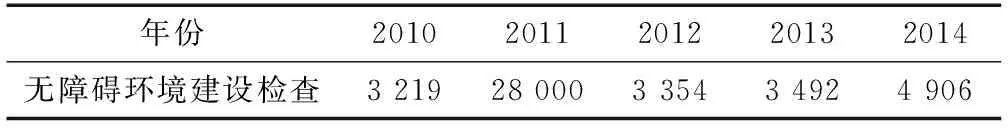

制度执行过程中,有无检查与监督大不相同。检查与监督成为一种监控力量,可以约束制度执行者的行为,减少制度执行中的“对策行为”[18]。从整体来说,我国目前的无障碍环境建设检查和监督力度不够。无障碍环境建设的主要目标群体残疾人和行动不便老年人的维权意识和维权能力较弱,不能发挥好监督作用。在我国传统文化背景影响下的残疾人和行动不便的老年人,长久以来习惯了没有话语权,往往没有意识到享有无障碍环境和无障碍社区服务是他们的权利,对他们的无障碍需求不表达,对所生活的社区没有无障碍设施,对公共服务不提供无障碍沟通服务等忍气吞声,不发言、不争取。各级残疾人联合会、助残社会组织、残疾人协会和老年人协会等在无障碍环境建设方面的监督和检查不能做到制度化和常规化。2010—2014年残疾人事业发展统计公报显示,五年中,除2011年全国范围内实施了28 000次无障碍建设检查外,2014年实施了4 906次,2010、2012、2013年分别只有3 219、3 354和3 492次[16](见表2),也就是全国3 509个省、地市、县(市、区)的残疾人联合会每年只有在“助残日”前后组织开展的一次无障碍环境建设检查,基本不进行常规的检查和监督。

表2 2010—2014年全国范围内进行的无障碍建设检查次数

年份20102011201220132014无障碍环境建设检查321928000335434924906

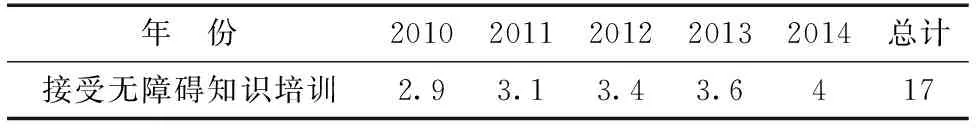

4. 普通公民和无障碍环境建设者的无障碍知识与理念不足

无障碍理念的发展取决于整个人类社会对残疾人、行动不便老年人的态度和对人类自身生命过程认识的转变。由于历史和文化的原因,当前社会普通公民包括相当多的城市建设者和管理者对残疾人、老年人等弱势群体所面临的有形障碍和无形障碍认知不多,缺乏无障碍理念,导致有意无意地不执行无障碍环境建设相关制度或者无障碍环境建设相关制度不能执行到位。2010—2014年全国残疾人事业发展统计公报显示,2010年接受无障碍知识培训人数为2.9万人次,虽然以后每年都在增长,2014年接受培训人数达4万人次,但5年全国也一共只有17万人次接受了培训(见表3)。在5年的全国残疾人事业发展统计公报中,关于无障碍媒体宣传的只有2010年公报中有显示全年一共有5 774次宣传,而2011—2014年的统计公报并没有这方面的内容[16],最近几年并没有就无障碍媒体宣传进行专项统计。实地调查发现,由于城市道路铺设工作者没有接受无障碍相关知识的培训,不能理解黄色线条形砖块是用来铺设盲道方便盲人出行,有将这些黄颜色的砖块用来美化道路使用,因此,城市中盲道有铺设成“S”“V”型的案例;由于负责城市绿化的园艺工作者对盲道没有专业的认识,城市中有盲道上被覆盖园艺以美化城市的案例。调查还发现,由于无障碍环境建设惠及的主要目标群体是残疾人和部分老年人,对于绝大多数健全人和年轻人的城市管理者而言,缺乏对障碍的体验,对生活环境中是否需要无障碍设施和无障碍服务持怀疑的态度,认为花昂贵的无障碍环境建设费用为少数群体服务有悖于社会公平,现有的公共服务经费预算不应该用在无障碍环境建设上,为少数人群体提供福利。

表3 2010—2014年全国范围内接受无障碍知识培训的人次 (万人次)

四、多元行动主体责任共担:无障碍环境建设的发展路径

综上所述,我国通过行政和法律手段“自上而下”地推动无障碍环境建设,但地方政府贯彻实施国家意志和市场层面无障碍技术开发及专业人才培养培训力度不够,残疾人联合会及助残社会组织检查监督无力,公民缺乏无障碍知识与理念,“自下而上”推动无障碍环境建设力量十分薄弱,无障碍环境建设制度目标与现实之间反差巨大。无障碍环境建设作为公共产品或者准公共产品[19],政府有责任给予因遭遇社会风险导致各种障碍的残疾人和老年人等提供便利,以提升全体公民的社会福利水平,但社会治理的价值体系更强调治理主体的合作结构,十八届三中全会公报首次提出的“治理能力现代化”的概念是我国深化管理制度改革的创新设计[20],“管理”向“治理”转型的过程中凝聚政府、市场、社会组织和公民等无障碍环境建设行动主体的力量,通过平等对话,实现协调融合和责任共担应该成为我国无障碍环境建设的发展路径。

1. 各级地方政府积极履行无障碍环境建设责任,稳步推进地方无障碍环境建设

在制度环境建设方面,各级地方政府需要通过建立恰当的机制,在不同的制度执行主体层面加强无障碍知识培训,增加培训的人数,提高培训的质量,从而提升制度执行主体的无障碍理念。在制度建设方面,各级地方政府要加快制定无障碍环境建设的配套制度和实施办法,最好能借鉴美国的做法如规定所有联邦政府投资的项目必须实施无障碍设计,明确规定各级政府投资的项目必须实施无障碍设计,以发挥示范效应。在制度执行方面需要重视制度执行主体的协同性,督促各地建立无障碍建设领导协调组织,加强统一领导规划,整合资源,建立无障碍环境建设不同执行主体协同工作的长效机制;在制度资源准备方面,各级政府要不断增加对无障碍环境建设的财政投入。

2. 市场发挥配置资源作用,加快无障碍环境建设技术开发和专业人才培养和培训

美国纽约州立大学早在20世纪70年代就开展了无障碍环境建设研究工作,有专门的实验室和教研组,当前美国的许多高等院校建筑系专门设立无障碍设计技术课程,作为必须训练的一项基本功;日本许多高等院校也开设了无障碍设计课程;英国有索尔福德大学通用设计研究中心[17]。比较而言,我国对于无障碍、通用设计等相关研究和人才培养十分薄弱。高等院校和研究机构需积极组织力量开展无障碍环境建设专项课题研究,特别要注重无障碍环境建设技术开发的研究,以满足无障碍环境建设对专业技术支持的需求。同时高等院校和研究机构要积极承担无障碍环境建设专业技术人才培养的职责,如建筑专业人才培养的课程体系中加设无障碍设计技术课程,有条件的开设无障碍环境设计专业,专门培养无障碍环境设计工程师;开设手语翻译专业,培养手语翻译等专业人才培养;加强对公共服务人员的手语培训,提高公共服务人员手语服务能力,为信息交流无障碍环境建设提供专业人才支持。

3. 残疾人和老年人相关社会组织积极履行无障碍环境建设检查与监督责任

美国的无障碍环境建设之所以能够快速在全国范围内推进和实现,不仅因为他们有完善的法律法规规范体系和严格的工作程序及经费支持,还取决于美国大部分州与城市均设立了投诉委员会,接受无障碍设施使用者的检验、投诉并进行调查处理[17]。我国各级残疾人联合会要积极履行无障碍环境建设检查与监督的责任,成立无障碍环境建设投诉委员会,接受残疾人、老年人对无障碍设施使用情况的投诉和建议;“代表”残疾人积极与相关部门沟通协商,不断督促市政建设、公共交通、信息交流、社区服务、广电等部门履行好其在无障碍环境建设的责任和担当。社会组织是社会治理的重要载体和依托,在多元行动主体的社会治理体系中,它是政府、市场之外对资源进行配置的第三种力量[10]。因此,积极培育和发展助残社会组织,充分发挥现有各类残疾人协会和老年人协会组织,积极引导他们依据相关的法律法规,代表残疾人、老年人群体为争取无障碍参与社会权利的实现勇敢地站出来开展社会监督和依法维权,通过监督和维权行动推进我国的无障碍环境建设。

4. 普及无障碍知识和理念,充分发挥公民在无障碍环境建设中的主体能动作用

无障碍理念和知识的普及是推进无障碍环境建设的基石。发达国家公民的无障碍理念和知识水平相当高,他们能够认识到无障碍环境建设不仅是城市功能的完善,更是体现社会文明的重要标志,无障碍环境建设能使社会中每一个成员都从中受益。网络媒体作为重要的信息表达工具和舆论引导平台,是信息时代传播知识理论的重要载体[21],我国已经建立了无障碍环境建设的法律框架,当务之急需要通过各种媒体包括使用新媒体大力宣传我国《无障碍环境建设条例》和《残疾人保障法》《老年人权益保障法》中无障碍环境建设的相关内容,这样一方面可以让更多公民了解和理解残疾人、老年人享有无障碍权利,给予无障碍环境建设更多支持和帮助;另一方面使更多残疾人和老年人能够了解无障碍环境建设相关法律法规的内容,不断提升他们的权利意识和维权能力。除了利用公益广告、社会传媒等平台积极宣传以外,无障碍理念和知识的普及还需要重视通过无障碍建设载体去营造和宣传,如普通学校接纳残疾儿童入学,对学校环境做无障碍改造,是对所有学生进行无障碍理念和知识教育的最佳时机;用人单位招收残疾人就业,对就业场所进行无障碍改造,也是进行无障碍理念和知识教育的最佳场所。

[1] 中华人民共和国国家统计局.2006 年第二次全国残疾人抽样调查主要数据公报[EB/OL]. (2006-12-01)[2015-02-06]. http://www.gov.cn/jrzg/2006-12/01/content_459543.htm.

[2] 中华人民共和国国家统计局.2010 年第六次全国人口普查主要数据公报[EB/OL]. (2011-04-28)[2015-02-06]. http://news.xinhuanet.com/2011-04/28/c_121360136.htm.

[3] 全国老龄工作委员会.中国人口老龄化发展趋势预测研究报告[EB/OL]. (2011-06-20)[2015-02-06]. http://www.china.com.cn/chinese/news/1134589.htm.

[4] 赵媛,张欢,王远均,等.我国信息无障碍建设法律法规保障体系研究[J].图书馆论坛,2011,31(6):266-274.

[5] 贾巍杨,王小荣.中美日无障碍设计法规发展比较研究[J].现代城市研究,2014,14(4):116-120.

[6] 张东旺.中国无障碍环境建设现状、问题及发展对策[J].河北学刊,2014,34(1):122-125.

[7] 吕世明.我国无障碍环境建设现状及发展思考[J].残疾人研究,2013,3(2):3-8.

[8] 陈成文,赵杏梓.社会治理:一个概念的社会学考评及其意义[J].湖南师范大学社会科学学报,2014,43(5):11-18.

[9] 李图强,张会平.社会治理中的关系探究[J].学海,2014,25(4):39-44.

[10] 窦玉沛.从社会管理到社会治理:理论和实践的重大创新[J].行政管理改革,2014,6(4):20-25.

[11] 中国残疾人联合会.2014年残疾人事业统计公报[EB/OL]. (2014-08-20)[2015-04-06].http://www.cdpf.org.cn/sjzx/tjgb/.

[12] 许巧仙.社会包容视角下残疾人社会融入的困境与出路[J].学海,2012,23(5):61-65.

[13] 张炜,李春明. 积极推进信息无障碍建设,人人共享公共文化服务[J].图书馆建设,2009,17(9):65-67.

[14] 中国残疾人联合会.2013年度残疾人状况及小康进程监测报告[EB/OL]. (2014-08-12)[2015-02-06].http://www.cdpf.org.cn/sjzx/jcbg/201408/t20140812_411000.shtml.

[15] 中国残疾人联合会.2011年残疾人事业统计公报[EB/OL]. (2012-03-29)[2015-04-06]. http://www.cdpf.org.cn/sjzx/tjgb/201203/t20120329_357747.shtml.

[16] 中国残疾人联合会.2010—2014年残疾人事业统计公报[EB/OL]. (2014-08-22)[2015-04-06].http://www.cdpf.org.cn/sjzx/tjgb/.

[17] 赵立志,杨戈,周庆等. 中外城市环境无障碍建设的比较与反思[J]. 城市发展研究,2014, 21(4):128-131.

[18] 关信平.社会工作法规与政策[M].北京:中国社会出版社,2012:51.

[19] 李炜冰.无障碍环境建设中的政府责任[J]. 苏州大学学报:哲学社会科学版,2010,38(2):25-30.

[20] 夏辉,张冰.社会治理的文化介入机制及路径[J]. 河海大学学报: 哲学社会科学版,2014,16(4):53-57.

[21] 郑洁.网络媒体传播社会主义核心价值观的机制探析[J]. 社会科学家,2014(1):41-45.

10.3876/j.issn.1671-4970.2015.06.008

2015-07-25

江苏省社会科学基金项目(14SHB007); 江苏省第四期“333”高层次人才工程项目(BRA2015420)

许巧仙(1973—),女,江苏苏州人,教授,博士,从事残疾人政策与法规、残疾人社会学研究。

C912

A

1671-4970(2015)06-0043-06