集束干预策略在儿童机械通气镇静镇痛中的应用

李 萌,彭明琦,陈清秀,夏小媛

(南京医科大学附属南京儿童医院,江苏南京 210008)

机械通气是儿童重症监护室(PICU)的重要治疗措施,但气管插管刺激、环境吵杂、操作频繁、刺激源多等,容易引起患儿疼痛、焦虑、恐惧等。因而,指南推荐镇静镇痛为机械通气患儿的常规治疗[1-2]。如何避免镇静镇痛不足导致人机对抗、氧耗增加、意外脱管等,同时避免镇静镇痛过度致撤机延迟、呼吸机相关肺炎(VAP)、谵妄、认知障碍等并发症是治疗的关键[3-4]。集束干预策略(ABCDE Bundle)是近年国外兴起的一项针对镇静镇痛的新策略,它包括:每日唤醒(awakening)、呼吸同步(breathing)、镇静镇痛药物选择(choice)、谵妄(delirium)监测和治疗以及早期(early)功能锻炼[5-6],是以循证为基础的治疗和护理措施[7]。但是,集束干预策略在儿童机械通气镇静镇痛中应用甚少,且缺乏客观、准确的评价工具。因此,本文以机械通气患儿为研究对象,探讨集束干预策略在缩短机械通气患儿机械通气时间和住院时间、降低VAP发生率、减少认知损害中的应用。

1 资料与方法

1.1 临床资料 本研究通过医院伦理学委员会批准,并与患儿家长签署知情同意书。

采用方便抽样方法选取2012年12月—2014年9月在我院PICU进行机械通气的患儿共134例,其中男56例,女78例,年龄1~14 岁,平均年龄(3.4 ±2.7)岁,平均体重(15.56±4.68)kg,呼吸机治疗4 ~31 d,平均10 d。纳入标准:(1)年龄≥12个月;(2)首次入住PICU,收治PICU时间≥48 h;(3)首次接受机械通气,机械通气及镇静镇痛时间≥48 h。排除标准:(1)镇静药物过敏;(2)认知异常或障碍;(3)神经肌肉疾病或四肢活动障碍;(4)重症哮喘、严重急性呼吸窘迫综合征、心肌缺血等每日唤醒禁忌证;(5)严重创伤、手术及心肺复苏术后或合并其他严重并发症;(6)30 d内参与其他研究或拒绝参与该研究的。

采用随机对照试验法,按照患儿入院先后顺序编号,并采用随机数字表法随机分为观察组(68例)和对照组(66例)。所有患儿均接受经鼻气管插管机械通气,符合镇静镇痛治疗指征[1],且在性别、年龄、原发病种类等方面比较差异无统计学意义。观察组接受集束干预策略,对照组接受常规护理。

1.2 方法

1.2.1 集束干预 (1)成立集束干预小组:集束干预小组由PICU工作5年以上医生2名、呼吸治疗师1名、专科护士3名组成,并对小组成员进行规范化培训。成员分工如下:①专科护士负责每日唤醒,并与1名医生共同评价唤醒效果;②自主呼吸试验由医生、呼吸治疗师和专科护士各一名共同完成;③遵医嘱选择镇静治疗药物;④2名专科护士使用Riker镇静躁动评分(sedation agitation scale,SAS)和脑电双频指数(bis-Pectral index,BIS)同时分别对患者进行镇静程度进行监测;⑤运动锻炼:医生根据患儿个体情况制定锻炼方案,由专科护士负责实施,并根据患儿病情及时向医生反馈、调整方案。(2)集束干预策略:①每日唤醒及呼吸同步:每天8:00暂停镇静镇痛药物,直至患儿SAS评分>4分且BIS≥85分,或患儿逐渐表现出不适或躁动,然后继续输注镇静镇痛药物,至达到理想镇静水平。唤醒期间进行自主呼吸试验,观察患儿生命体征及意识变化、呼吸机参数及人机协调情况。②镇静镇痛药物选择:采用2013版《儿童重症监护治疗病房镇痛和镇静治疗专家共识》中推荐,选择咪达唑仑和吗啡作为镇静、镇痛药物,剂量根据个体SAS和BIS评分动态调整[1]。本研究中,咪达唑仑首剂量每次0.1 ~0.3 mg·kg-1,维持量每次1 ~5 μg·kg-1;吗啡首剂量每次100 μg·kg-1,维持量10~40 μg·kg-1·h-1。③谵妄预防和监测:结合SAS评分和BIS分值评估患儿镇静深度和意识状况,防止镇静过度诱发谵妄。根据镇静评分水平调整镇静、镇痛药物剂量,维持理想镇静水平,即 SAS值3 ~4分,BIS值65 ~85分[1,8]。

SAS评分标准:共7级,根据患儿7项不同行为对意识和躁动程度评分,1~7分值分别描述为危险躁动、非常躁动、躁动、安静合作、镇静、非常镇静、不能唤醒,其中5~7分为镇静不足,1~2分为镇静过度。

脑电双频指数(BIS)监测方法:采用美国CovidienII公司生产的BIS监测仪及186-200型号儿童传感器。开始前使用酒精棉球擦拭患儿额头皮肤,待酒精干燥后按照以下方法放置传感器探头:#1在额正中鼻根向上5 cm、#4眉骨上方、#3任意一侧太阳穴(眼角水平),#1到#4为斜向下黏贴,环绕4个探头周围按压,用力按压每个探头约5 s,确保传感器黏贴充分。每次持续观察BIS值2 min,每20 s记录1次数值,共计6次,求均值作为该点的BIS值。数据采集前30 min及采集过程中减少对患儿刺激或干扰,避免擦浴、翻身、进食、冷热疗等,避免刺激性操作,如吸痰、穿刺等。

早期功能锻炼:第1步,由专科护士每2 h为机械通气患儿翻身和改变体位,实施关节被动运动;第2步,对于能够配合的患儿,由2名护士指导鼓励其维持坐姿并进行主动关节运动,每次15 min,每天3次,不能配合的患儿,抬高床头协助其处于端坐位15 min,每天3次,在此过程中,1名护士负责调整患儿体位或关节运动,另外一人负责看护呼吸机管道,根据患儿体位改变调整管道位置,防止牵拉;第3步,上肢肌力达到3级及以上时,由2名护士协助其坐于床沿,一人扶住患儿,另一人看护呼吸机管道并密切观察患儿生命体征、呼吸及参数及患儿反应;第4步,下肢肌力达3级以上时,由3名护士协助患儿至床旁椅进行主动关节运动,病情及肌力允许者可鼓励站立,两人负责协助关节运动及站立,另一人负责呼吸机管道及病情观察,每次15 min,每天3次。第3步和第4步必须在医生、呼吸治疗师的监护下进行,并动态评估患儿情况,决定运动是否需要暂时或延长间隔时间。

1.2.2 观察指标 观察指标包括:两组患儿VAP发生率、死亡率、住院期间谵妄发生率、机械通气时间、PICU住院时间、总住院时间,出院3个月认知水平随访结果。

VAP诊断标准:2013版《呼吸机相关性肺炎诊断、预防和治疗指南》[9]。

1.3 统计学方法 采用SPSS17.0统计分析软件进行统计分析,计量资料使用均数±标准差(x±s)表示,比较采用独立样本t检验,计数资料采用四格表资料χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

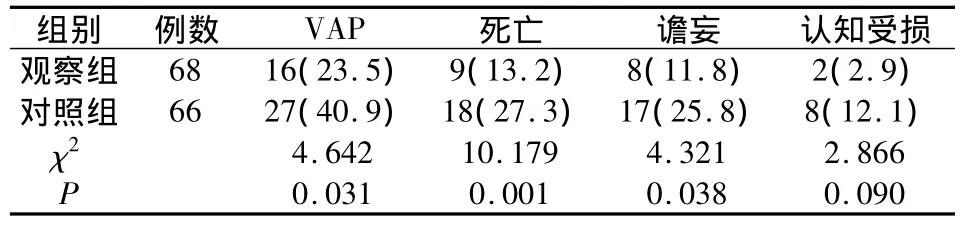

2.1 两组患儿VAP发生率、死亡率、谵妄及认知受损发生率比较 见表1。观察组VAP发生率23.5%,低于对照组40.9%,差异有统计学意义(P=0.031);死亡率13.2%,低于对照组39.1%(P=0.001);谵妄发生率11.8%,低于对照组25.8%(P=0.038);观察组认知受损发生率 2.9%,与对照组12.1%相比,差异无统计学意义。

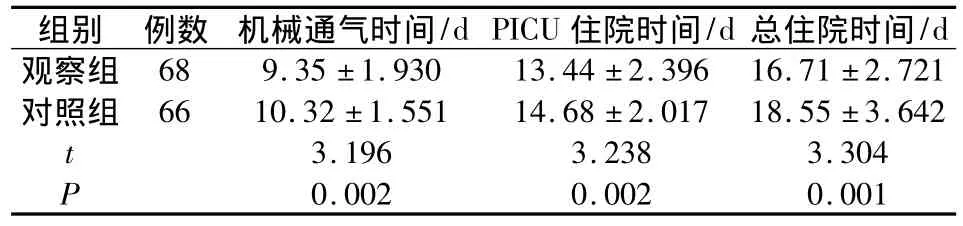

2.2 两组患儿机械通气时间、PICU住院时间、总住院时间比较 见表2。两组病程转归情况比较,观察组机械通气时间、ICU住院时间和总住院时间均少于对照组,差异有统计学意义。

表1 两组VAP发生率、死亡率、谵妄及认知受损发生率比较/例(%)

表2 两组患儿的预后比较(x±s)

3 讨论

3.1 集束干预策略 集束干预策略是指集合一系列有循证基础的治疗和护理措施,处理某种难治临床疾患,可有效提高护理质量、改善患者预后[10-11]。同时,ABCDE策略作为一种过程管理模式,也体现了危重症医疗质量管理理念,将分散的治疗护理方法归纳、系统化,并促进不同学科间的合作,填补了指南与临床实践的间隙,从而集众所长,互补长短,达到增进疗效,改善患儿预后的目的。

3.2 集束干预策略对镇静镇痛机械通气患儿临床疗效的改善作用 本研究采用ABCDE策略,通过PICU医生、呼吸治疗师和专科护士的团队合作,落实机械通气患儿每日唤醒、关注呼吸是否同步和谵妄的监测,协助机械通气患儿早期锻炼和运动,而且本研究中采用BIS动态监测技术,能够动态反应患儿的镇静镇痛水平,对镇静镇痛监测提供了客观评价指标,真实反映镇静镇痛的深度,据此动态调整镇静镇痛药物的剂量,这样避免了镇静镇痛不足导致意外拔管,同时也避免了镇静镇痛过度导致撤机延迟,有利于掌握合适的撤机时机,缩短机械通气时间。而研究表明,ICU机械通气患者时间超过3 d,呼吸机相关并发症如呼吸机相关性肺炎、气压伤、应激性消化道溃疡出血、深静脉血栓形成等发生率显著增加[12]。因此,缩短机械通气时间可有效减少相关并发症,对降低死亡率具有积极意义。

3.3 早期活动对镇静镇痛谵妄的预防作用 谵妄是多种原因引起的一过性意识混乱的状态[6],研究报道,ICU患者谵妄发生率高达32.3%,年龄大于65岁、机械通气、脓毒血症患者谵妄发生率则高达70% ~87%[13],且儿童对中毒性、代谢性或创伤性脑及神经系统损伤更敏感。研究显示,长期接受镇静和镇痛治疗的患儿停药后可能诱发谵妄,表现为意识障碍和认知功能的改变[1]。但是,由于语言表达能力限制,临床对儿童谵妄的识别较成人困难,而且,关于儿童谵妄的预防和治疗缺乏充足的证据和可行的标准。本研究采用BIS监测技术,为镇静镇痛水平的监测提供了客观指标,有效预防了由于镇静镇痛过度引发的谵妄。此外,结合早期功能锻炼,对于PICU患儿,早期活动安全可行且能降低镇静药物使用剂量,降低谵妄的发生及持续时间,从而一定程度上改善了患儿的预后和生存质量。

[1] 中华医学会儿科分学会急救学组,中华医学会急诊医学分会儿科学组,中国医师协会重症医学医师分会儿科专业委员会.儿童重症监护治疗病房镇痛和镇静治疗专家共识(2013版)[J].中华儿科杂志,2014,52(3):189 -193.

[2] PandhariPande P,Banerjee A,McGrane S,et al.Liberation and animation for ventilated ICU Patients:the“ABCDE bundle”for the back - end of critical care[J].Cril Care,2010,14(3):157.

[3] 钱素云.重视并规范重症患儿的镇静镇痛治疗[J].中华儿科杂志,2012,50(9):645 -648.

[4] 李 磊,卢琼芳,陈淑芳,等.集束干预对预防呼吸机相关性肺炎的效果研究[J].中国实用护理杂志,2010,26(10):16.

[5] Morandi A,Brummmel NE,Ely W.Sedation,delirium and mechanical ventilation:the“ABCDE”approach[J].Current Opinion in Critical Care,2011,17(1):43 -49.

[6] Balas MC,Vasilevskis EE,Burke WJ,et al.Critical Care Nurses Role in implementing the“ABCDE undle”into Practice[J].Crit Care Nurse,2012,32(2):35 -48.

[7] 高春华,尹慧芳,孙丹萍.ICU护士主导的目标性镇静镇痛安全管理方案[J].中国实用护理杂志,2014,30(1):65 -66.

[8] 左四琴,王 艳.基于Riker镇静-躁动评分的护理对神经外科ICU躁动患者并发症的影响[J].中华现代护理杂志,2014,20(11):1316-1318.

[9] 中华医学会重症医学分会.呼吸机相关性肺炎诊断、预防和治疗指南(2013)[J].中华内科杂志,2013,52(6):524-543.

[10] Robinson TN,Raeburn CD,Tran ZV,et al.Motor subtypes of postoperative delirium in older adults[J].Arch Surg,2011,146(3):295-300.

[11]刘 鹏,何 炜,陈宏林.呼吸机集束化干预策略的文献分析[J].中华护理杂志,2011,46(11):1235 -1237.

[12]冯洁惠,徐建宁,方 强,等.医护合作策略在ICU镇痛和镇静安全管理中的应用[J].中华护理杂志,2014,49(1):44 -48.

[13]汤展宏,蒋良艳.ICU谵妄的预防:早期活动[J].医学与哲学,2013,34(24):14 -18.