论当代艺术史著作出版中的图像使用及其规范性问题

公丕普

(东南大学 艺术学院,江苏 南京 210096)

众所周知,我们目前生活在一个图像的时代,无论是日常生活还是学习交流中都充斥着大量的图像,因此,在对于图像的编辑使用时我们需要有几点思考,第一是图像使用的规范性问题,第二是图像的功能问题,结合这两点本文将对目前中国当代艺术史著作中的图像使用进行讨论,在对现状的考察中寻求艺术史图像使用的规范性,并对艺术史著作中图像的功能及其背后所代表的艺术史观念进行解析。艺术史著作中的插图图像看似是一个很小的排版规范问题,但实际上却并不止于此,对于这个问题的思考包含三个方面:艺术史图像与文学插图的区别、当代艺术史著作中的图像使用规范、艺术史著作中图像的排版及其内在表述系统。

一、艺术史图像与文学插图的区别

“插图”一词在《辞海》的解释是:“又名‘插画’。指插附在书刊中的图画。有的印在正文的中间,有的用在插页方式,对正文内容作形象地说明以加强作品的感染力。”作为一般意义上的文字插图是有非常久远的历史的,甚至可以说在最早出现的具有书籍性质的信息传播载体中就有插图的出现,我国历史中素有“左图右史”之说,“我们今天看到的最早的有纪年的木刻插图,就是一幅佛经卷首画(现今所说的扉页画),即举世闻名的唐咸通九年刻印的《金刚般若波罗密多经》扉页图。”[1]古代文本图像在经过了宋代的发展后于明清时候达到了极度的繁荣,在画谱、小说、剧本甚至是个人的诗集中都出现了大量的插图,“明末陈老莲《九歌图》中的《屈子行吟》,《北西厢记》中的《窥柬》,《鸳鸯家娇红记》中之“娇娘”,《水浒传》中众多英雄人物绣像。”[1]可见在文本之中插入图画是一种传统。而文字组织中为何会配有图像呢?鲁迅在研究小说中认为,“宋、元小说,有的是每页上图下说,却至今还有存留,就是所谓出相;明清以来,有卷头只画书中人物的,称为绣像。有画每回故事的,称为全图。那目的,大概是在诱引未读者的购读,增加阅读者的兴趣和理解。”[2]按照鲁迅的看法,在小说中插图的出现则是做锦上添花,插图的作用是“增加阅读者的兴趣和理解”。

但是艺术史是一种具体而特殊的文本形式,艺术史的写作中心是艺术世界,而艺术世界的中心是艺术作品,艺术作品包含视觉、听觉以及综合的形式,主要是以视觉艺术为主体,也就是说艺术史的写作任务在很大程度上就是以图像本身作为自己的研究对象。那么艺术史中图像与文字的关系就不同于文学作品中文字与插图的关系,在文学作品中插图的产生是源于文本的叙述,插图的功能是“增加阅读者的兴趣和理解”,而在艺术史著作中,文本的写作往往来源于图像,文本是作为图像的描述和阐释,出现在艺术史著作中的图像是实物图像的替代者,其与文本的关系等同于事物图像与文本的关系。从符号学的角度来看,文学插图就是自己,而艺术史著作中的插图是一种指向另一个实际存在的图像,作为某种符号的图像必须要与其所指实物产生某种联系,以及阐述二者产生联系的方式,也就是按照符号学家皮尔斯所说符号的三分构造符号或再现体、对象以及解释项。在艺术史著作中作为指向实物的图像需要解释项,这个解释项就应该是图像的标注,而文学插图并不是另一个实物的缩影,因此其不需要标注。当然现在的文学插图也往往是一种图像符号,但就其产生历史来看插图并没有真实的实物指向,而其也往往是产生于文本之后,对于标注的需求也并不迫切。对于文学插图与艺术史图像之间的差异进行区别,是研究艺术史著作中图像使用特征的前提。

二、当代艺术史著作中的图像使用规范

我们梳理插图发展历史就可以发现在文学作品甚至是个人诗集文集中都有插图,但是在古代艺术史、美术史、书法史著作中很少有插图出现,也就是说在手绘图像的时代艺术史著作中几乎没有图像,艺术史与文学作品的不同也能反映出插图的在文本中出现的作用,直到近代照相复印技术发达之后,图像制作能力的提高才使得艺术史著作中出现了大量的图像。笔者查阅了目前常见的多本艺术史著作,发现几乎每一本著作都有不同数量、形式的图像,将其图像数量、图像类型、标注形式以及出现位置几点进行统计,结果如下表所示。

表1

通过梳理我们首先发现的第一个问题就是艺术史中的图像标注不统一而且不够规范,大多数图像仅仅标注了作者、名称,尤其是在中国艺术史著作中大量的图像标注都不够完整,图像自身也没有进行系统的编号,研究者很难对著作中的图像使用信息做明确的把握。在图像标注中有一点几乎被所有作者所忽视的就是图像的来源,对图像制作者的标注其实是著作者的严谨性与对材料的运用能力的体现,在以上所统计的艺术史著作中只有《艺术通史》一书在书末标示出了书中所使用图像的来源。有关图像使用的不规范性还表现在缺乏对于其图像应用目的之具体说明,这种不规范的标注内在原因是人们仍旧将图像仅仅看做是行文的一种辅助,不规范的标注在读者的心理上也抹杀了图片自身的权威性,艺术史仍然是一般的文本叙述,图像的功能地位仍然停留于文学插图的角色。

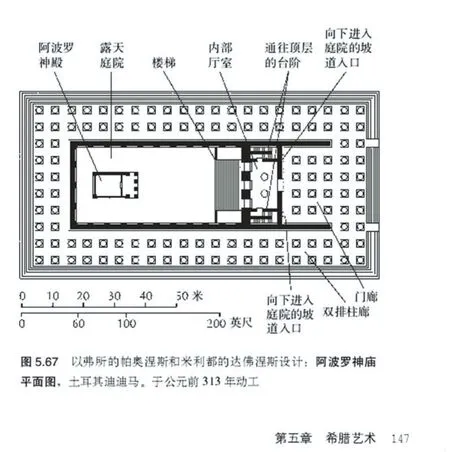

通过以上论述,我们自然会面对一个问题——艺术史著作中的图像究竟应该如何应用,笔者以为规范的图像使用和标注应该包含图像信息和使用目的的标注两个基本方面。首先,艺术史著作中的图像要有规范的基本信息标注,标注内容应当包括:图像名称、大小、材质、时间、制作者、归属地、缩放比例,图像还应该具有较高的清晰度,这是基本的规范问题。目前艺术史著作中的不规范图像在实际阅读研究中会给读者带来诸多的误读,没有标注作品尺寸大小的图像会对理解产生误导,比如以书法为例,王羲之所书手札《姨母帖》实际长度尺寸为33CM,而王铎的所写的挂轴高达200CM,但是如果不知道其原作的大小而仅仅是看到两幅图片,读者很难感知这两件作品之间在形制上的区别,从而失去对手札作品与挂轴作品之间不同的正确理解。尤其是在作品图像的标注中不仅要将作品的大小尺寸标注清楚,而且还应做适当的比例缩放标示,这是目前艺术史图像都没有做到的一点,仅有的数字尺寸仍旧不能直观地展示作品的真实面貌与图像之间的缩放关系,只有将缩放比例做进一步标注才能够更加清晰地还原作品的真实情况。如《詹森艺术史》有类似的标注(见图1)。

图1 《詹森艺术史》插图,图片来源于《詹森艺术史》世界图书出版公司2012.06.第147页

作者将建筑本身与图像之间的缩放比例做了对照,这样就比较直观地传达图像本身的准确信息,有利于读者的理解,可惜在中国艺术史著作中还尚未见到这样的图像标注形式。被制作的图像还隐匿了作品本身媒介的差异性,而作品媒介的差异性往往会决定作品的表现形式和风格,比如郭熙的《溪山行旅图》本来是画在屏风上的,作为一种具有装饰性以构建某种公共空间氛围的作品就不会出现过于抽象的笔墨游戏涂鸦,但是一旦拍摄成图片之后就与一般意义上的绘画没有区别了,因此,这就需要作者对图像做必要的区分,给读者减少产生误读的可能性。

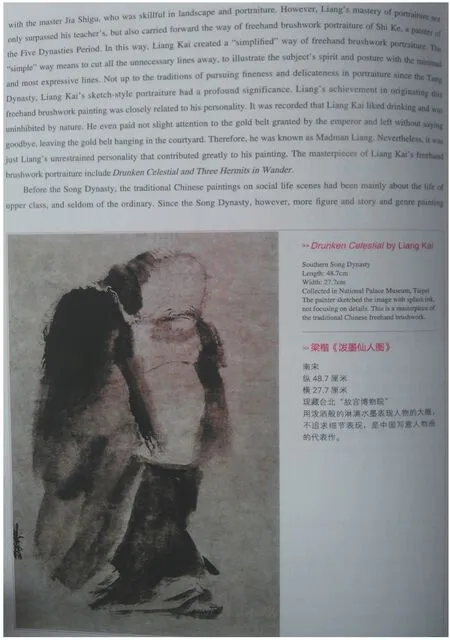

其次,作者还应当就图像的应用目的进行必要的注释。众所周知,对于一幅图像的阐释具有任意性和无限性,如果使用者对使用目的进行不明确的标注,就有可能会使读者产生误读。而对图片的解释性文字最能体现作者选用这幅图像的目的,给读者一个明确的解读方向,比如在《中国艺术史(中英文对照)》中作者在图像右方的标注中对图像内容作了进一步的解释(如图2)。

图2 《中国艺术史(中英文对照)》插图

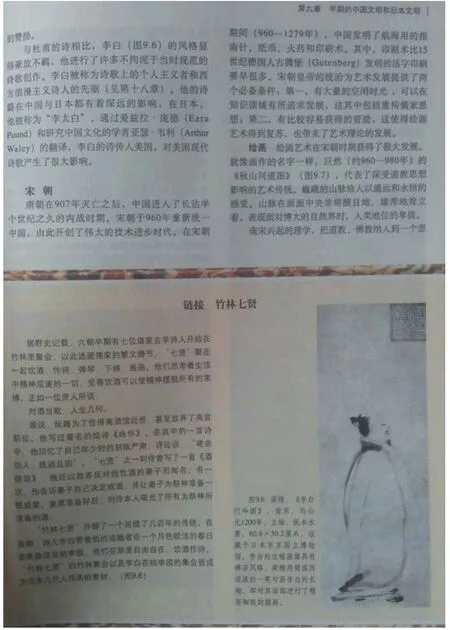

图3 《全球人文艺术通史》插图

原文是:“用泼洒般的淋漓水墨表现人物的大概,不追求细节表现,是中国写意人物画的代表作。”通过标注我们可知,作者是在人物造型以及笔墨表现的层面上来应用这幅图像的,将其看做是那一时期写意人物画的代表,那么我们在解读这幅作品时就可以按照这个思路进行,且不论作者对图像的标注是否是绝对正确的,但适当的解释性文字却是能给读者提供一条理解作者的写作意图的路径。在笔者统计的艺术史著作中与之相似的标注形式还有刘道广著《中国艺术思想史纲》、本恩顿等写的《全球人文艺术通史》(如图3)。

三、艺术史著作中图像的排版及其内在表述系统

艺术史作为一种具体的写作范式,其中图像的使用具有特定的功能意义,本文将从图像的选择、排版标注以及系统分类三个方面进行论述。

当艺术史著作使用图像成为一种普遍的范式,那么第一个问题就是如何选择图像,从以上整理的艺术史著作来看,当代中国艺术史著作对于图像的使用存在混乱的情况,多种类型的图像缺乏使用层次的划分与标示,内在原因还是没有分清文学插图与艺术史图像的区别。比如在李希凡等编著的《中华艺术通史—元代卷》中,描写元代戏曲时有一幅图片,此张图像是因为其所表现的内容能够体现文字叙述内容的某种样式而进入艺术史著作,成为典型的插图资料,但是其余大量的图像是艺术作品本身的照片,两者在使用目的选择标准上是不完全相同的,决定后者哪一张图像能够进入艺术史著作往往不是作品的内容,而是其艺术水平,从中我们就可以看出艺术史著作的图像在挑选制作的过程中存在着不同的标准。而图像的选择与应用也是作者本身艺术素养的体现,比如我们在叙述昆曲的婉约特征时,如何能够通过一张图像而将这一特点清晰地表现出来;在吴昌硕大写意花鸟作品中哪一幅作品是最具有代表性的,这个鉴别挑选的过程就代表了作者个人的艺术理解能力。

其次,图像在艺术史著作中的不同排列形式对于理解也有很大的影响,集中的图像展示会给读者在心理上造成一种连贯的错觉。人们在认知时大多是通过比较而取得结论的,如果把中国的人物画跟西方肖像油画放在一起,人们很自然地会感觉中国人物画在写实上要差很多,但是中国人物画自身也有一定的系统与层次,也就是说在不同物的比较中所得出的结论是不同的,宋代花鸟与文人画相比较是写实的,但是与西方写实的静物画放在一起比较就会弱化自身的写实程度。这属于认知心理学的范畴,但是这种细微的处理很可能引起观念上的误读。现在的艺术史著作大多是将图像排列在行文之中,将图像集中于卷首或者卷末的情形比较少了,在以上所统计的著作中仅有《中国艺术史—音乐卷》以及《中国艺术史纲》两本书采用了后一种图像样式,仔细比较不难发现两本书在图像的标注上也是较为不规范的,可见,将图像排列在行文之中的形式是较为科学的一种形式。而由于图像的排版本身也不具有说明性,因此,作者还需要对其使用目的进行标注,避免读者在阅读时产生歧义。

第三,艺术史作者应该对著作中所使用的图像进行系统的分类,区分不同图像的功能并进行标注,让图像与图像之间具有阐释的功能。对于图像进行不同的分类可以解决上面提到的一些问题,比如将作为真迹的图像与作为插图材料的图片进行区分,用不同的标号进行区别,这样既能增强图像的系统性,也有利于著作编辑的排版。在以上统计的艺术史著作中,对于所用图像进行系统标注的并不多,在李希凡主编的《中华艺术通史》中,由于是多卷本的艺术史著作,因此在图像标注上该书有一个比较新鲜的标注方法,就是将图像进行整体的编排,比如第九本第一章第一节第一幅图像就标注为:9—1—1—1,可以说是较为系统的编著了。而在贡布里希中英对照本《艺术的故事》,编者对所有图像进行了排号,共有413幅图片。

四、结 语

当代艺术史著作对于图像的使用必须要走向规范性,这既是一个出版规范的问题,同时也是艺术史著作写作的问题,规范的艺术史著作图像需要包含作品本身的信息比如材质、大小、创作时间及现在藏地等,还应该将拍摄制作信息以及作者的使用目的进行必要的解释。在单幅图像自身的规范性基础之上,还应该思考图像之间的关系,形成一个有序的使用系统,对其进行不同的编号排版,给读者一个清晰的交代。艺术史著作中的图像使用应该突出图像自身的独立性,图像不仅仅是再作为文字的从属地位,不应当再将其看做是文学插图,而应让图像自己具有阐释的空间,也就是说在艺术史写作中形成两个阐述的系统。文字叙述的连贯性与逻辑性是其优点,但是以图为主线的另一个系统必须在展示艺术作品面貌方面获得主动权,而且要建立自身的表达体系,这就决定了艺术史著作中的图像不再是因文字写作需要而偶然出现的,而是自身具有完整表述能力的整体。对艺术史著作中图像的重视也能在一定程度上提升艺术史研究的门槛,突出艺术史研究在历史研究系统中的特殊性。

[1]刘辉煌.中国图像史述略.[J].装饰,1996(6).

[2]鲁迅.连环图画琐谈[M]//鲁迅全集(第6卷).北京:人民文学出版社,2005:28.