教育公平视域下教育资源的均衡发展

庞君芳

(浙江大学 思想政治理论教学科研部,浙江 杭州 310028)

教育公平视域下教育资源的均衡发展

庞君芳

(浙江大学 思想政治理论教学科研部,浙江 杭州 310028)

教育公平是实现社会公平、构建和谐社会的重要基础。以教育资源的均衡发展来促进教育公平是现代社会教育发展的重要经验。当前我国教育资源配置不均衡的状况,加剧了客观存在的城乡差别、地区差别,也使事实上存在的阶层差距拉大。随着教育改革的不断深化,如何在教育公平理念下优化教育结构,促进教育资源均衡发展已成为当前社会关注的重要问题。

教育公平;资源配置;均衡发展;差别

教育公平就本质而言,是教育领域中人们对受教育权利、机会等利益条件的享有和评价,是对教育资源分配的一种价值度量。我国《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010~2020年)》明确把促进公平作为国家基本教育政策,并指出教育公平的重点是促进义务教育均衡发展和扶持困难群体,根本措施是合理配置教育资源,向农村地区、边远贫困地区和少数民族地区倾斜,加快缩小教育差距。随着教育改革的不断深化,教育发展中资源配置的不平衡问题成为影响我国教育公平的重要问题。这促使我们对如何在教育公平理念下优化教育结构,促进教育资源均衡发展问题进行深入思考。

一、当前我国教育公平的现状和问题

教育公平作为社会公平在教育领域的延伸,在很大程度上成为现代教育的基本价值。当下,我国教育公平的现状依旧不容乐观。由于历史形成的自然、地理和文化等差异,教育在自然环境和资源方面存在诸多的不平等。自2006年国家新《义务教育法》实施以来,教育状况虽然得到了很大改善,但存在的问题依然严峻。

探究教育资源配置背后的原因和机制,对于认识我国教育公平的现状和问题,推动教育改革,促进教育公平的实现具有重要的意义。教育资源是否均衡配置,在一定程度上体现了教育公平新的评价维度。教育投入的总量不足和教育经费的分配不合理,是两个同时存在的制度性问题。是否愿意为教育投资,反映的是国家对教育的根本态度,它主要取决于对教育在社会发展中的重要性的认识,取决于一种价值理性。后者则主要是效率的考量:有限的教育经费如何使用是最合理的,如何合理地配置使用资源,使之产生最大的社会经济效益。我国教育资源配置中的价值和结构失衡,助长了客观存在的城乡差别、地区差别,制造了严重的学校差距。[1](P65)而教育“产业化”发展则加剧了教育投入不足、教育资源配置不均衡的状况,也使事实上存在的社会和经济的不平等产生的阶层差距拉大。

(一)城乡教育差距较大,农村教育问题突出

一项从“教育基尼系数”角度对我国1982~2007年间教育公平发展及影响因素的研究显示,城乡之间的教育不平等的差距非但没有降低反而有进一步扩大的趋势。[2]事实上,当前我国城乡教育差异巨大,直接影响了社会教育公平的发展。因此,科学地分析和正确地认识城乡教育存在的问题,并积极寻找对策,将对促进教育均衡发展、实现教育公平具有重大的现实意义。[3]

首先,由于农村经济发展相对落后,城市和农村学生在教育环境和教育资源的使用上差别较大。一方面,有些农村学校的教学环境,如学校环境、实验设备、图书资料等,和城市学校相比有明显差距。另一方面,许多农村优秀教师流动到条件较为优越的城镇,农村好学生流向师资条件较好的城区,农村学校越来越失去吸引力,“空壳校”增多,导致农村教育的恶性循环。[4]城乡教育的“二元”格局客观上造成城乡教育的不平等,加深了城乡之间的隔阂。

其次,农村学校由于其分散和班额较小的特点,需要更多教师。然而,国家制定的教师编制标准是,农村学校的编制反而比城市更少。现行规定的城市小学的师生比是1:19,城镇小学的师生比是1:21,农村小学的师生比则为1:23,这是非常不合理的,它加剧了农村教育的困境。当前在中小学推行的新课程改革,农村教师、学生普遍感到“水土不服”,重要原因是新课程标准采取了城市化和西化取向,其先进的理念与现实教育资源、师资水平的巨大反差难以弥合。[1](P77)

再次,农民工子女的教育问题成为当前农村教育的重要问题,严重影响了教育公平的进程。据国家统计局研究数据显示,2011年我国农民工总量达到25278万人,比上年增长4.4%。其中,外出农民工15863万人,增长3.4%。[5]按照我国目前的义务教育政策,农民工子女要想享受到与城市孩子完全相同的教育资源几乎是不可能的。

(二)地区教育差距明显,教育经费投入差别显著

地区差距包含两层含义:省域之间的差距和省域之内的地区差距。而造成地区差距的一个重要原因与地方财政用于义务教育的经费投入有关。目前我国用于义务教育的经费无论是省域之间还是省域之内都有很大的差距。世界银行《2011年世界发展指标》的相关数据显示,2009年全世界公共教育经费(国家财政性教育经费)占国民生产总值(GDP)的比例平均值为4.5%,低收入国家为3.7%,中低收入国家为4.1%。[6](P78)中国则远远低于当时的世界平均水平,即使到2011年,也仅为3.93%。[7](P3)而教育法则规定政府应努力使教育投入达到GDP的4%。事实证明,教育投入的严重不足,极大地制约着教育的发展,进而阻碍着实现教育公平的历史进程。[8](P3)基础教育经费投入的差距体现了国家对义务教育承担的责任不够,教育的财政转移支付政策没有有效实行。

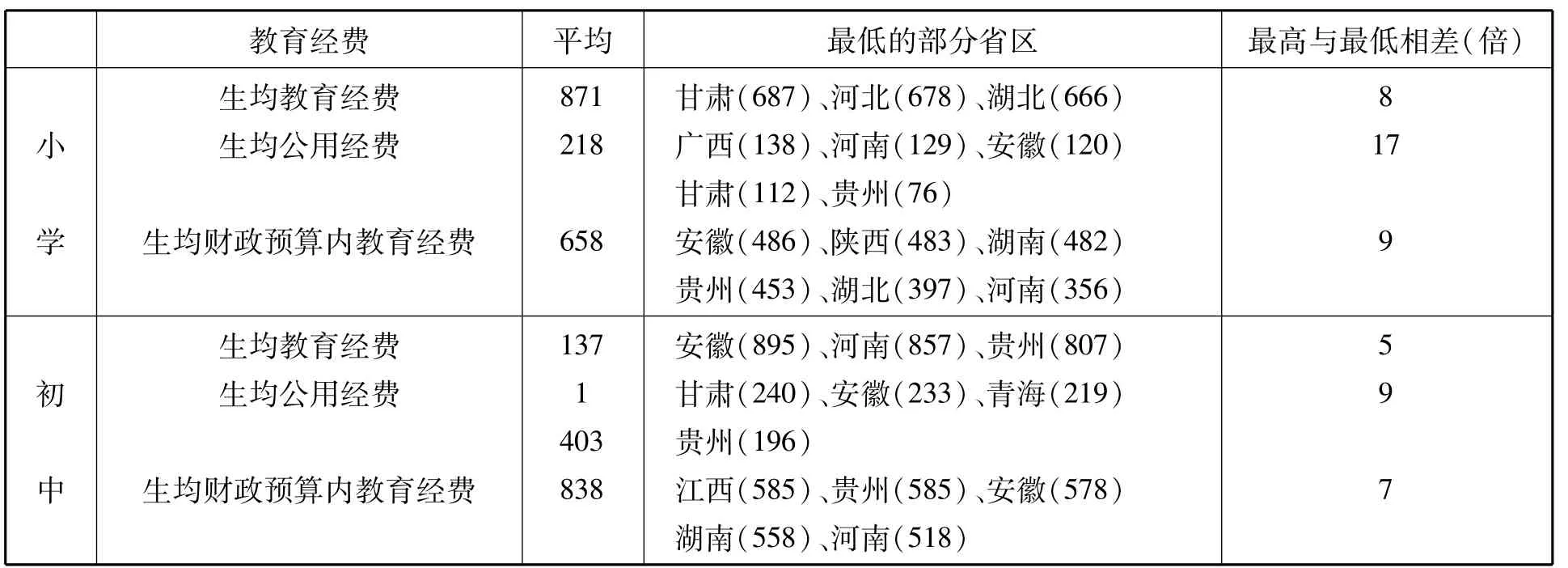

以教育部对全国教育事业统计资料为例,2001年我国部分省、自治区义务教育经费投入,最高和最低竟然相差17倍,这一数字是相当惊人的。具体见下表1:

表1 2001年我国部分省、自治区义务教育经费投入状况(元)

资料来源:教育部1995—2001年全国教育事业统计资料。转自中国教育与人力资源问题报告课题组:《从人口大国迈向人力资源强国》,北京:高等教育出版社,2003年版,第63页;转自杨东平:《中国教育公平的理想与现实》,北京:北京大学出版社,2006年版,第81页。

事实上,这种省域之间教育经费投入的巨大差距,在省域之内的地区之间同样存在。袁振国于2000年对湖北省中小学教育经费投入情况进行实证研究,结果证明,省域之内教育经费的投入差异有时候远胜于省际之间,有时候单是生均预算内公用经费的差距,竟然接近二千倍。[9](P96)即便在北京市海淀区这样的经济发达地区,区域内部城乡之间的学校差距仍然十分显著。农村小学的校均教育经费为城镇学校的31.9%,农村初中的校均教育经费为城镇学校的83.4%,城镇完全中学的校均教育经费为农村学校的3.5倍这种地区教育投入上的巨大差异,使农村教育经费短缺的问题显性化,造成的后果是:不少农村学校公用经费严重不足,有的甚至没有公用经费;一些学校存在危房和教育欠债;教师工资不能按时、足额发放;学生家长经济负担过重,致使部分学生失学。[11]

(三)阶层差距明显,学校等级化问题突出

在近年来我国教育公平的研究中,社会阶层之间接受教育的差距未被特别关注,为巨大的城乡差距所遮蔽。一系列研究显示,随着在社会转型中城乡差距、贫富差距逐渐拉大,教育制度作为社会分层的机制逐渐突显,中小学和高等学校学生的阶层差距正在扩大。[1](P223)

首先,由于受经济资本、社会资本和文化资本等因素影响,一些家庭背景优越,经济条件和社会关系良好的优势阶层子女更容易进入“重点学校”“重点班”,从而比低社会阶层的子女获得更好的优质教育资源。由之产生的教育“高收费”“乱收费”“择校热”等教育现象,使得名校愈名,差校愈差,拉大了本就存在的阶层差距。不仅如此,我国高校不同家庭背景的学生在高考录取分数和学科专业分布上也存在一定的阶层差距。以余小波对某电力学院2000级学生录取分数的调查为例,见表2:

表2 某电力学院2000级学生分阶层的录取分数

资料来源:余小波:《当前我国社会分层与高等教育机会探索——对某所高校2000级学生的实证研究》,载《现代大学教育》,2002年第2期;转自杨东平:《中国教育公平的理想与现实》,北京:北京大学出版社,2006年版,第235页。

数据面前,这种阶层差距带来的教育结果是令人震惊的。那些农村学生占多数的人口大省由于配额较少、整体录取率偏低而录取分数奇高,甚至可以比北京、上海等大城市高100多分。因而,农村学生只有其中最优秀的那一部分、只有考出比城市学生更高的分数才能进入大学,而城市社会中来自低阶层的学生则考分更高。[1](P235)

其次,市场经济的逐步发展,催生了一种新型的等级化办学模式。“在市场经济大潮冲击下,市场交换原则也逐步渗透进一些重点中学。开始是当地领导给重点中学一定机动名额,允许招择校生高收费,继而发展到‘一校两制’,办‘校中校’‘校中班’;后又发展到‘国有民营’,甚至提出把学校推向‘质量市场’,主张义务教育阶段办学也应该实行‘效益优先、兼顾公平’原则。这样搞的结果负面效应很大,在学生中滋长了拜金主义。”[12]这种经过重组和转制形成的等级化的学校制度,不但不能给弱势阶层的受教育者提供平等的入学机会,反而在一定程度上使基础教育非正常化,人为地拉大了阶层差距。

再次,职业教育在等级化学校制度的冲击影响下,成为学校教育的“薄弱地带”。在当前的大教育环境下,往往是弱势阶层的子女在升入普高无望的情况下,转而选择职业教育。由于受传统教育观念的影响,有些地区的职业学校办学目标和方向不甚明晰,学校教给学生的不是技术而是类似于普通高中的课本知识,失去了职业教育应有的特色。在计划体制和学校等级化制度的影响下,职业教育和继续教育可持续发展面临严峻挑战。

当然,影响我国教育公平的因素除了以上原因,还有诸如由于历史和文化传统造成的男女性之间在教育上的性别差别、在汉族和少数民族之间存在的民族差别等等。[13]

二、对当前教育资源均衡现状的思考

从当前情况看,我国要想在教育投入上达到合理的水平,实现城乡、区域、校际等机会均等,道阻且长。在这种情况下,教育结构的优化和教育资源的整合就显得尤其重要。“早期,政府在教育资源的配置方面,基于早出人才、多出人才的理念,往往对于同一区域不同等级的高校采取差别对待的方式。在教育资源配置过程中向重点学校倾斜的政策屡见不鲜,这样必然使得高等教育资源在分配过程中形成了强者越强,弱者越弱的马太效应,加剧了不同高校之间的不公平竞争。”[14](P63)因此,要想实现人人平等地享有公共教育资源的愿望,政府必须采取切实有力的措施矫正历史形成的教育不平衡,减少各种教育差距,促进教育资源更加均衡地发展。

(一)优化师资队伍配置,理顺内部关系促进教育均衡发展

教育要均衡发展,首先要实现师资的优化配置。师资的培养,名师队伍的建设,还有学校硬件设施的建设等等,都会影响教育的均衡发展,从而影响教育公平乃至社会公平。目前,教育队伍中农村优质师资流向城区,办学条件、福利待遇较差的学校师资流向办学条件好的、福利待遇高的学校的情况屡见不鲜。因此,必须加快教育改革的速度,理顺教育内部关系,以进一步优化师资配置,促进教育公平的发展。

首先,要加强对农村教师的培养。一方面,充分发挥名师的辐射引领作用,推进“名师工程”,组建名师工作室。从政策、经费、机制等方面对“名师工程”工作给予支持,通过教学示范、面授指导、专题讲座等形式开展“名师结对”工程。实行先进理念共享、优秀资源共享、有效成果共享,以“共享”促进均衡发展。另一方面,要完善区域内城乡学校教师校长定期交流轮岗制度。在保证教师的工资、福利等待遇不变的情况下,定期选派优秀中青年教师到办学薄弱的农村学校支教,以提升这些地区和学校的办学水平。优秀骨干教师定期、轮流到薄弱学校支教、挂职,薄弱学校的教师到优质学校跟班进修。对“团队学校”进行捆绑式考核,使“校共体”建设真正落到实处。

其次,要健全农村教师的管理制度。一方面,要加强对农村教师工作任务的管理。实现教师“绩效工资”后,不论是城区还是农村,教师工资待遇一致。而事实上,城乡教师的工作强度是不一样的,农村教师的工作量明显低于城区教师。还有诸如教师工作有很多时候是8小时以外的工作等,都很难用统一标准来衡量。因此要建立激励机制,对农村教师的工作量重新进行考核,以免出现城区教师工作变得不努力而农村教师则更懈怠的问题。另一方面,要加强和完善中小学教职工编制管理工作,推进教师职务(职称)制度改革,探索促进农村教育发展,缩小城乡教学差距的新机制。

(二)坚持公平与质量并重的原则,建立有效的政策机制促进教育公平

确保所有人获得有质量的教育的权利仍是21世纪的最大挑战。毫无疑问,有质量的全民教育可以赋予人类选择的能力、提高我们的生活质量并且促进人与人间的积极态度。[15](P5)“绩效工资”下如何推进教育公平,提高教育质量,是一个值得深思的问题。义务教育与非义务教育要有所区别,重点中学与非重点中学也要有所区别。建立积极、公平、有效的教育政策机制是促进教育公平的根本保障。

1.推进城乡教育一体化机制

党的十八大报告指出,加快城乡教育一体化发展,着力在城乡规划、基础设施、公共服务等方面推进一体化,促进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置。实现教育公平是一个长期的过程,政府出台政策推进城乡教育一体化,是新形势下解决教育均衡问题的有效途径。城乡教育一体化问题是教育均衡发展的内在要求,它代表着一种新型的教育发展观,一种科学合理的政策导向,是当前推进教育公平的重要举措。比如打破城乡二元结构形成的以户籍人口为主的学校教育管理体制,建立以常住人口居住地为依据的管理体制,从而完善保障农民工子女接受义务教育的长效机制[16](P12);完善农村教育体系,构建城乡终身教育体系;贯彻教师结构比例的人事制度,合理规范城乡中小学中、高级教师的人数比例;增拨农村教师素质提升经费,出台更加有利于提升就近入学的招生政策等。这些都是从政策机制上对各种教育差距的理性修正,给受教育者提供平等的受教育机会。

2.加强教育财政转移支付力度

规范义务教育财政转移支付,保证所有适龄儿童和少年接受并完成九年义务教育。以美国、英国、日本为例,财政转移支付政策的实施是促进教育均衡发展的有力措施之一。[17](P130)我国新《义务教育法》明确说明,义务教育的均衡问题是义务教育的一个新的发展方向和发展任务。各级政府要合理配置教育资源,首先要解决经费问题。新《义务教育法》还明确规定了农村学校的办学经费要按照国务院的要求,由中央和地方政府分项目、按比例分担。要因地制宜,通过政府行为和财政转移支付制度对落后地区和弱势群体予以扶持。加大财政向接收农民工子女较多的流入地政府的财政转移支付力度,对农民工子女、进城务工人员的子女等提供平等的教育条件,对特殊学校的学生给予更多的关注。这样,从法律的层面保障义务教育朝着更加均衡的方向发展。

3.深化教育扶贫工作

使所有的受教育者都能够不因家庭经济贫困、性别、民族、身体残疾等因素的影响,而能够公平地接受各级各类教育,是教育公平的核心内容。1990年《世界全民教育宣言》即提出普及教育与公平问题:强调消除差别,提高女童和妇女、贫穷者、工人阶级、农村和边远地区人口、移民等处境不利人群的学习机会。[15](P83)2007年5月,国务院发布文件,建立健全普通高校、高等职业院校和中等职业学校家庭贫困学生资助政策体系。这是继免除农村义务教育学杂费之后,促进教育公平的又一重大举措。[16](P6)因此,应该制定各级各类教育贫困学生资助法或条例,切实落实国家助学贷款新机制,完善各级教育的贫困学生资助制度,促进各个教育阶段、教育群体间的教育公平。

(三)优化教育资源配置,增加教育投入推动教育公平

教育投入不足,必然会导致教育资源配置的失衡。因此,要坚持教育优先发展的战略,把教育公平确立为国家教育政策的基本价值取向,使预算内公共教育经费占GDP的比重达到或超过世界平均水平,建立各级政府教育经费的保障供给机制等,切实促进和维护教育公平。[18]

首先,要调整公共教育支出结构,实行对贫困地区有所倾斜的教育投入政策。根据各地不同的经济状况采取不同的经费管理体制。对中西部等经济欠发达地区的教育经费投入,中央财政予以倾斜和扶持。

其次,要完善教育经费保障机制,优化教育资源。保障所有学校的办学条件能够不低于国家办学标准,把教育所需经费纳入地方财政保障范畴。整合农村地区的教育资源,合并小弱差的学校,使每一所中小学校都能按照法定的标准,拥有大致均等的物质条件。将进城务工的农民工随迁子女接受义务教育工作纳入政府公共财政体系保障范畴,让更多的农村学生享受优质教育资源。

再次,要重视职业教育,提高对职业教育重要性的认识,让职业教育真正教给学生一技之长。通过提升职教办学水平和技术创新等来提高职教的信誉度,扭转招生劣势的被动局面,而不是仅仅依靠政策强制推进普职高教育1:1硬性分配比例。

从总体上看,我国基础教育存在发展不均衡的现象,尤其是城乡之间差距十分明显。这种差距主要是教育资源尤其是财政资源在城乡之间配置不合理甚至失衡造成的。教育经费投入虽然逐年有所增加,但由于缺口大,很多经费预算计划并不能很好落实,未能满足社会经济发展的需要,因而政府要加强对教育的资金投入。

(四)加强政府督导力度,提高办学规范维护教育公平

我国的《义务教育法》中提出了要按照国家规定的办学标准进行学校建设,这就意味着有关部门要制定和执行相应的办学标准和学校建设的标准,对一些学校的违规办学行为要严格进行督察整改。同时,要建立相关的教育评估机制,定期进行教育质量的评估和考核。[19]事实上,教育行政管理的规范化,能够从一定程度上促进教育公平的有效发展。2012年,我国《教育督导条例》正式公布,这对于推动政府依法行政,督促学校依法办学,促进教育的均衡发展具有重要的意义。

目前,一些地方和学校违反政策法规规定办学的现象仍然存在,政府要高度重视和支持规范办学行为的工作,建立专项检查、督导制度,加大对违规办学的监督力度。对有关部门违背办学政策规定的行为,要按有关规定严肃处理。把规范办学行为情况列入省政府教育督导部门对县市级政府教育工作督导评估的范围,从而真正提高学校的办学水平。

(五)推动教育变革,在人的全面发展中实现教育公平

以教育的均衡发展来促进教育公平是社会主义社会现代教育发展的重要经验,同时也成为人类对未来教育发展的一种价值理念判断。马克思在《共产党宣言》里指出,资产阶级所谓的教育平等“对绝大多数人来说是把人训练成机器”[20](P289),这纯粹是“物”对“人”的统治,是对人的自由全面发展机会的扼杀。马克思主义正是在对资本主义所谓的教育平等的批判中揭示出教育公平的理想目标是培养自由而全面发展的人:“对所有儿童实行公共的和免费的教育。取消现在这种形式的儿童的工厂劳动。把教育同物质生产结合起来。”[20](P294)人的全面发展是社会生产力发展的必然趋势,也是人的自由自觉本性所蕴含的价值目标。所以马克思指出,共产主义社会是“以每个人的全面而自由的发展为基本原则的社会形式”[21](P649)。这样的教育既保证社会成员平等的受教育权利,又出于对人性的关怀,教育在与生产相结合的过程中使所有人的素质得到自由、全面的发展。[22]教育公平在某一种意义上说就是在促进教育均衡的前提下,最终使受教育者实现平等、和谐、全面自由的发展。

[1]杨东平.中国教育公平的理想与现实[M].北京:北京大学出版社,2006.

[2]吴永军.教育公平:当今中国基础教育发展的核心价值[J].教育发展研究,2012,(18).

[3]游河,刘小干.城乡基础教育公平问题研究[J].农业考古,2007,(3).

[4]韩文.山西朔州农村学生“移民”城市[J].中国经济周刊,2007-10-15.

[5]我国农民工人数超2.5亿[EB/OL].http://news.hexun. com/2012-04-28/140900146.html,2012-4-28.

[6]World Bank.World Development Indicators 2011[R].Washington D.C:The World Bank,2011.

[7]杨东平.中国教育发展报告(2013)[M].北京:社会科学文献出版社,2013.

[8]周洪宇.教育公平是和谐社会的基石[M].合肥:安徽教育出版社,2007.

[9]袁振国.缩小差距:中国教育政策的重大命题[M].北京:人民教育出版社,2005.

[10]程方平.北京市海淀区教育均衡化调查[A].杨东平.2005年:中国教育发展报告[M].北京:社会科学文献出版社,2006.

[11]程刚.做大蛋糕并先切给义务教育[N].中国青年报,2005-08-19.

[12]张承先.关于办重点中学的回顾和前瞻[J].中国教育学刊,1997,(2).

[13]张荣庆.均衡教育资源实现教育公平[J].教育理论研究,2011,(5).

[14]联合国教科文组织.世界教育报告[R].北京:中国对外翻译出版公司,2001.

[15]秦行音,王力.公平与质量——全民教育追求的目标[M].北京:北京师范大学出版社,2012.

[16]杨东平.深入推进教育公平(2008)[M].北京:社会科学文献出版社,2008.

[17]周洪宇.教育公平论[M].北京:人民教育出版社,2010.

[18]廖声丰,等.人的全面发展理论视域下教育公平机制构建的思考[J].淮海工学院学报,2013,(2).

[19]陈静.新时期人的全面发展与教育问题探析[J].中共郑州市委党校学报,2002,(3).

[20]马克思恩格斯选集(第1卷)[M].北京:人民出版社,1995.

[21]马克思恩格斯全集(第23卷)[M].北京:人民出版社,1972.

[22]郭彩琴.论马克思恩格斯的教育公平观[J].马克思主义研究,2007,(1).

The Balanced Development of Education Resources in the View of Education Fairness

PANG Jun-fang

(Teaching and Research Institute of Political Theory,Zhejiang University,Hangzhou,310028,China)

Education fairness is an important foundation of the realization of social justice and the building ofa harmonious society.And an essential experience ofmodern society is to promote education fairness by way of balancing educational resources. However,the imbalance in education resources allocation is the actual condition of our country.Ithelpswiden the gaps between urban and rural areas,regions aswell as classes.Therefore,with the deepening of education reform,how to optimize the education structure under the concept of education fairness so as to promote the balanced development of education resources has become an important issue at present.

education fairness;resource allocation;balanced development;difference

G40

:A

:1006-723X(2015)01-0141-06

〔责任编辑:李 官〕

庞君芳,女,浙江大学思想政治理论教学科研部2013级博士研究生,主要从事马克思主义基本原理、课程与教学论研究。