清代女性词观的近代转向

李小满

(陕西师范大学 文学院,陕西 西安 710062)

清代女性词观的近代转向

李小满

(陕西师范大学 文学院,陕西 西安 710062)

清代词家在推尊词体,将词论入诗教的过程中,对于词之女性书写的批评逐渐在词学体系内显现出独立发展的脉络。总体来看,词坛对女性词的批评离不开“情”,闺情题材的本质化给予了女性词作者地位的合法性,形成女性词以婉丽为正宗的文体观念;清中期以后,对女性词的雅化要求渗透着妇德女教道德审视,却表明对女性词的批评开始剥离原本附着的男性欲望对象化符号和家国之思隐喻符号意义;随着晚清词坛论说焦点转向真情论,清代词家对女性词的批评转向关注女性个体命运,认可女性词作为抒发女性真实生活情感之文学载体地位。况周颐自成一体的女性词评论体系,表明女性词批评终于脱离符号化与象征化定位,实现了理论意义上的文体独立性。

清代词论;女性词;文体;情

清代不仅是词学理论的总结期,也是女性词空前的繁荣期。一方面,女性词作品选集众多;另一方面,词家编写词话之时,女性词往往占据一定的篇幅。其间每常论及易安、淑真,对本朝女词人也多有评点选录,清代词话“不仅保留了大量女性词而且还对女性词的传播起到了很大作用”[1]。明清江南才女文化兴盛,能诗文者众多,面对如此庞大的作者群体,清代词论家们在取舍与选录评点中,反映出怎样的女性词观?本文拟对这一复杂现象,进行历时性的分析。

一、顺康之时,以婉丽为宗审美判断的延续

(一)认可闺情题材的本质化,视女性词为词史的一部分

词之侧艳,始自花间。艳情是词主要的题材,侧艳之情与绮错婉媚的语言构成了词的基础。其艳不仅指词多描写男女之情,亦指词多描摹女子之情态。《花间词》虽无一女性作者,却满纸女性情怀。至宋代,李清照、朱淑真以女子身份来书写闺情,冲淡了男子代言体形成的情欲意味,形成了女性词生动真切的风格,使闺情词名实相符,成就非凡。她们开创了女子位列词作者名录的先河,弥补了男子作闺音的遗憾,同时积极促成了婉约词风格的基本内涵,即:题材上以表现思妇忧愁、薄命之嗟及因岁华流逝而生的感物伤怀,言情方式细腻含蓄,遣词用意或绮艳或灵动。清初,承明余绪,词家多以婉丽绮艳为词之本色,视闺情为词之本质性题材。李清照被目为“极是当行本色”的婉约派正宗,四库提要评其“为词家一大宗也”[2](P98)。女性情怀的自我抒发已经历史地成为婉约词的一个构成内容,“似易安”成为品评女性词的必用批评语①如南宋王质《绍陶录》“南渡后有二妇人能继李易安之后,清庵鲍氏,秀斋方氏也,皆能文章”。陈维崧《妇人集》论徐灿“徐湘萍(名灿)……盖南宋以来,闺房之秀,一人而已。其词娣视淑真,姒畜清照”。冯金伯《词苑萃编卷之四》“吴淑姬词不减李清照”;郭麐的《灵芬馆词话》“生香一集与琴清相伯仲,而幽抑缠绵,似复过之,漱玉不能专美于前”。陈廷焯云:“易安词冠绝一时:李易安词,风神气格,冠绝一时,直欲与白石老仙相鼓吹。妇人能词者,代有其人,未有如易安之空绝前后者。”李佳继昌《左庵词话》:“庄盘珠莲佩女史秋水词,娣视易安,非寻常闺秀所能。”。可以说,在词体发展史上,闺情题材的本质化给予女性词作者地位的合法性。

纵观有清一代,众多的词论家选评前代及同期的女性词人词作,虽不乏对“妇人”身份的轻视,但均认可女性词人作词的合法性,视女性词为词史不可或缺的一部分。以清初词学兴盛的第一个高峰期两部追溯“词史”的辑录类词话为例,沈雄的《古今词话》,开创了分类编撰体例,在记述六朝以降“词本事”的词话类里,记录了包括唐“杜秋娘金缕曲”“杨太真阿那曲”“昭惠后创新声”“花蕊夫人采桑子”、宋“李易安魏夫人能词”“戴石屏妻词”“张淑芳词”、金“李妃梳妆台”、元“元宫老妪制词”“九张机”“衛芳華木兰花慢”、明“郑婉娥念奴娇”“王秋英潇湘逢故人慢”“王脩微如梦令”“张璧娘舞春风”“张嫺倩子夜歌”、清“徐湘萍风流子”“午梦堂集”等共18则,涉及词调的产生、轶事、佳作品鉴。王奕清辑录的《历代词话》,记载从唐至明末的词人词作及轶事。追溯词之起源,认为“先定其音节然后制词,亦依咏和声之意也”“词起于唐,而六代已滥觞”[3](P1081)。记载有“杜秋娘歌行”“记曲娘子”“沈阿翘”“妖女词”“花蕊夫人采桑子”“花蕊夫人题壁”“昭惠后创新声”“宫人流珠”“窃杯女子”“李清照与魏夫人”“李清照永遇乐”“李清照语奇俊”“李清照醉花阴”“李清照用世说入妙”“魏夫人词”“幼卿题壁”“郑文妻词”“李清照嘲张九成”“严蕊卜算子”“易祓妻词”“延安夫人词”“清庵与秀斋”“张淑芳词”“卫芳华词”“梳妆台乐府”“杨慎妻黄氏词”“徐小淑词”“叶氏一门能词”“王修微词”“张嫺倩词”“张倩倩词”“杨宛叔咏秋海棠”“郑婉娥词”等共32则,所选作者的生活时代覆盖唐、五代、宋、明四代。

其后嘉庆间冯金伯《词苑萃编》也继承了这种辑录类体例,以写词史的方式追溯词之起源、记录词本事及评点佳句,载有女性词话约101条。虽然这几部词话多辑录而少原创,且多有互相抄录的情况,但其编排方式反映了作者的词学观,可窥时人观念的一斑,表明清代前期开始,词家们在试图建立词史图谱的时候已视女性词为必不可少的一部分。

清代记录女性词比较重要的还有:郭麐的《灵芬馆词话》载贺双卿、徐灿、杨芸、蒋纫兰等16位女词人词话;吴衡照《莲子居词话》收录女词人词话9条,包括前代的易安、淑真,当朝的徐灿、李佩金等。同治间丁绍仪的《听秋声馆词话》有评点选录女性词话31条,其中一条专门对女性作词的社会现象做出描绘:“清闺秀词:吴越女子多读书识字,女工余暇,不乏篇章。近则到处皆然,故闺秀之胜,度越千古,即以词论,王氏词综所采五十余家,已倍宋元二代。”光绪间陈廷焯《白雨斋词话》有约21条女性词话,论及易安、淑真、魏夫人、叶小鸾、徐灿、赵我佩、贺双卿、吴藻;徐珂《近代词话》共19条词话,其中女性词话6条。晚清况周颐《玉棲述雅》专录闺秀词。仅就词话论及的作者数量而言,对女性词的关注度持续增强。

(二)看重女性词闺情书写的本色特质,以婉丽为宗的女性词风

首先,对女性词善言闺情的一致性推重。有清一代,无论以婉约为词之正宗,或主张婉约、豪放不可偏废者,抑或尚清雅的词家,在选录女性词时,无不对女性善言闺情的特点,表现出极大的兴趣。彭孙遹《金粟词话》“李易安词意并工”条言:“李易安‘被冷香消新梦觉,不许愁人不起’‘守着窗儿,独自怎生得黑’,皆用浅俗之语,发清新之思,词意并工,闺情绝佳。”贺裳对易安“眼波才动被人猜”句大为称赞,言“词虽以险丽为工,实不及本色语之妙”[2](P82)。嘉庆年间的吴衡照,虽然尊崇浙派理论同时也注重词之比兴寄托,但他在《莲子居词话》里也格外推重女词人善言情的特点:“易安淑真均善于言情:眼波才动被人猜,矜持得妙。淑真娇痴不怕人猜,放诞得妙,均善言情。”[4](P2423)有“浙派殿军”之称的郭麐在《灵芬馆词话》中,评许庭珠词《采桑子》为“婉约之情,一往而深”;评李佩金词:“生香一集与琴清相伯仲,而幽抑缠绵,似复过之,漱玉不能专美于前。”[5](P1521)总之,由于词之传统,女性作为艳情的主体,其含情脉脉、真切缠绵的情致书写总是最先进入词论家视野。

其次,对女性词艺术境界的极力赞赏。女性书写闺情由于其主体身份的真实性,易于做到“男子作闺音”不能实现的真切性,超出男性想象的空间。同时,女性作词恪守婉约风格的本分,因其囿于生活内容的狭窄,往往肯在遣词用意上格外用力。词作虽缺乏社会生活的广阔深厚,但在描写思绪情感方面却别有意境和辞藻的不落常故。词家们常以“丽”字来品评,如郭麐言:“闺秀词句可喜者尤多,爰摘录以广其传”[5](P1513)。乾隆年间李调元评徐灿词“近来才女,应以徐灿为第一……皆绝工艳流丽”[6](P1439)。郭麐评点杨芸词:“琴清阁词,风美流发,在片玉、冠柳之间”[5](P1521)。光绪间李佳继昌评庄盘珠词:“娣视易安,……笔致颇新”[7](P3122)。晚清况周颐评储啸凤词“丽而不俗,闺词正宗”[8](P4610)。

女性词独特的词境还被词家赞以“有仙气”,如李调元评杨琇“出语殊有仙气”[6](P1440)。陈廷焯评贺双卿词云“幽冷欲绝,而措语则既非温、韦,亦不类周、秦、姜、史,是仙是鬼,莫能名其境矣”[9](P3896)。

值得注意的是,大多数词家在提及女性词时,会不由自主地表现出性别优越,虽对其情、其辞赞赏有加,又往往会强调作者的闺秀身份。如陈廷焯评李清照:“李易安词,独辟门径,居然可观。其源自从淮海、大晟而来,而鑄语则多生造。妇人有此,可谓奇矣。”[4](P3818)一方面认为其成就“居然可观”,另一方面又不忘强调“妇人有此,可谓奇矣”。郭麐论及顾贞立词时,认为“语带风云,气含骚雅,殊不似巾帼中人作者,亦奇女子也”[5](P1537),从另一个角度佐证了词家对女性词本质属性的单一观念。

综上所述,清代词坛从词学观念上来看,已视女性词为词史一部分,且与词的产生相始终。同时,以婉丽为女性词之正宗风格,以善言闺情而出语别致作为选评女性词的主要标准,持此论者纵贯有清一代。

二、乾嘉之后,尚“清雅”的审美判断中渗透着妇德女教的道德判断,开启了将词情与女性真实人生关联的批评路径

受浙派崇清雅的风尚影响,乾嘉之后学者选录女性词重清婉雅正。

(一)风格之清

雍乾之时,浙西词派逐渐占据词坛主流,浙派领袖朱彝尊大力提倡以姜夔为代表的清雅词风,浙派后期代表人物吴锡麟结合正变观,进一步提出以雅洁为正,以纵横为变的观念[10](P152),清雅逐渐成为新的词学审美风尚。相应地,对于女性词的评点标准也发生了变化。

以对清初女词人徐灿的品评为例,不同时期词家所用评语不同:

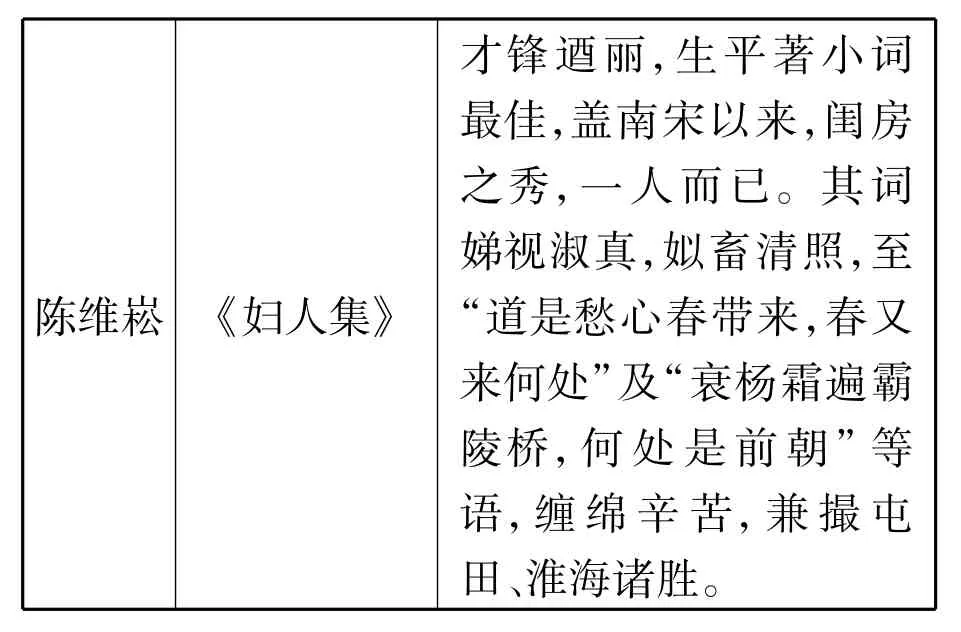

陈维崧《妇人集》才锋逎丽,生平著小词最佳,盖南宋以来,闺房之秀,一人而已。其词娣视淑真,姒畜清照,至“道是愁心春带来,春又来何处”及“衰杨霜遍霸陵桥,何处是前朝”等语,缠绵辛苦,兼撮屯田、淮海诸胜。

李调元《雨村词话》卷三近来才女,应以徐灿为第一……皆绝工艳流丽。吴衡照《莲子居词话》卷四拙政园词,徐湘萍夫人拙政园词,清新独绝,为闺阁弁冕。

面对同一个词人词作,陈维崧看到“缠绵辛苦”,李调元赞其“工艳流丽”,吴衡照则认为“清新独绝”,一方面说明徐灿词创作风格的丰富,另一方面也表明词坛的审美风尚发生了变化,进而影响到对女性词的审美判断。

何为“清”?就词学理论而言,最早由南宋张炎提出“清空”。“概括来说,‘清空’既有意境的清虚空灵,也有语言章法的灵动流转,还有词乐的清淡疏徐。”[10](P173)对于女性词,清人则有“清绝”[5](P1508)、“清新”[11](P2467)、“轻清婉约”[12](P2710)[13](P4606)、“清婉”[14](P4036)、“清疏”[15](P4616)等评语。

(二)性情雅正

何为雅?吴衡照《莲子居词话》有论:“言情以雅为宗,语丰则意尚巧,意亵则语贵曲。”[4](P2423)论词贵雅,始自南宋,“雅”既指抒情的委婉含蓄,也指发抒性情之正。清初贺裳就提出“词虽宜于艳冶,亦不可流于秽亵”[16](P698)。后谢章铤提出“作情语勿作绮语”[17](P3366),这均可视为雅的要求。“雅”,有意雅,有语雅。语雅,指出语含蓄委婉,不露不俚。意雅则指所发抒的情怀要柔折忠厚,符合传统风骚之统绪。对女性词而言,意“雅”的含义,不仅指林下之音的文士风度,更指词人之性情需符合儒家伦理道德的妇德标准。

冯金伯《词苑萃编》辑录《晚香堂清语》中,评升庵夫人黄氏《满庭芳》《巫山一段云》诸词言“皆为雅丽”[4](P1924);辑录《乐府雅集》评魏夫人《菩萨蛮》词言“其尤雅正者”“深得国风卷耳之遗”[4](P1858)。“卷耳,后妃之志也”,《毛诗序》将《周南》《召南》视为一组歌颂“后妃”的组诗,经过创造性阐释,塑造了一个贞淑无妒,德配天地、显家兴国的后妃楷模,构建了一套系统化理想化的诗教伦理体系,成为后世女教的源起。将文学作品与作者品德结合进行品评,在词的品鉴方面,从杨慎的《词品》进义士退奸淫和王昶的“论词必论其人”之说[18](P10)已开始,但将女性作者的妇德作为评论女性词的重要内容却是在清代中期词论中才大量出现。同治间丁绍仪的《听秋声馆词话》载女性词共31条,记载有孝节烈之女:刲肱殒命纪仁和沈孝女、救家奇女林瑛佩、以死抗暴的郝湘娥、流离贞烈的柳翠云、元代崔英妻王氏和嘉兴赵某妻罗爱爱。其中论王氏罗爱爱有言“是二女,一则洁身自保,一则抗节捐生,词与人均足千古”[19](P2672),对妇德的价值崇举达到与词作艺术价值同等的标准。评杨琬词赞其“轻清婉约,克绍家风”[19](P2710)。集中还有记载多名女子出色的才华,坎坷的人生际遇,叹息其“命与才妨”[19](P2625)。

有时词家对于女性词的道德要求甚至高于对词的审美要求,清代中期名臣邓廷桢论李清照及词,赞扬其《声声慢》十四叠字前无古人,“守着窗儿,独自怎生得黑”押“黑”字险绝,“然其‘凤凰台上忆吹箫’诸作,繁香侧艳,终以不工豪翰为佳。昔涪翁好作绮语,乃为法秀所词。此在男子,犹当戒之,况妇人乎?”[20](P2534)可见,在邓廷桢看来,绮语之于女性词,不仅是审美意义上的低下,更是德行有亏,当戒之行。

陈廷焯评贺双卿词云:“双卿词怨而不怒,可感可泣。吴苹香则怨而怒矣,词不逮双卿。”[9](P3944)怨而不怒,乃诗教温柔敦厚之旨也。

总之,受浙西词派的影响,也伴随着诗教对于词论影响的深入,对于女性词的审美要求由单一的婉丽增加了清雅的要求,而对女性宜室宜家、贞孝节烈的性别道德要求也经由“雅”的概念渗透到词论中去。这时期的词话中,对于女性词作者人生际遇的关注取代了清初辑录词本事时男性欲望立场的艳遇记载。固然,对女性词作者的道德要求依然是基于压迫性的封建礼教,但将词的情感书写与女性真实人生相关联,尽管不乏猎奇心理,但确乎是开启了剥离女性词符号化隐喻化的“他”者面貌的道路,这是清中期词学值得重视的一大转向,对于女性词文学地位的确立至关重要。

三、晚清“真情”论提供了女性词新的词学批评空间,况周颐自成体系的女性词观实现了女性词理论上的文体独立性

(一)常州词派的冷遇与真情论的救赎

由宗婉约宗豪放之辩到重性情、重真情,词学沿着回归诗论的路径发展。与此同时,善于言情的女性词得到越来越多的重视与宽容。

“唐宋词的抒情性特点首先表现在对男女‘艳情’的偏好和抒发上。‘词之初起,事不出于闺帷’。‘词为艳科’,这是在唐宋词长期的被认可与受批评过程中人们达成的文化共识。”[21]词作中的女性形象或是欲望的符号化书写,或为男性家国之思的隐喻。无论漱玉词还是断肠词,被历代词家所看重的是她们缠绵委婉的情绪表达,女性作品只有作为符号化的欲望对象或者抒发可以引起男性共鸣的情感载体,才有可能走进男性词家的视野。而当性别成为一种处境,女性在忠实地抒写自己的人生时,便会因题材狭窄,缺乏社会政治生活内容而被轻视,甚至忽视、责难,这时,她们的作品会被责以“脂粉气”“纤”“浅”,故而横遭贬抑。

男性词家对闺情书写沿着“闺房琐屑之事,皆可作忠孝节义之事观”[17](P3466)的阐释路径发展,女子的闺情写书何去何从?借用儒家诗教范畴,标举“风雅”的常州词派对于女性词的漠视是显而易见的。张惠言词论中无一语论及,周济在《介存斋论词杂录》有一句:“闺秀词惟清照最优,究苦无骨。”古代文论的风骨说始于刘勰,宗白华解读“思想——表现为骨,情感——表现为风”[22](P56)。在明清时期,风骨“用以指作品刚健雄强、真力弥满的特征和风貌”[23](P326)。对最优的清照依然责其“无骨”,这是对女性词言说自我的全面否定,也是常州词派推尊词体,将风雅诗教引入词学理论的必然结果,女性词似乎难逃被主流词坛抛弃的命运。

晚清词家对性情、真情的推重却改变了这种局面。

清代词家在正变论中,衍生出“填词亦各见其性情”论说,田同之认为因人性情不同,才有婉约与豪放风格特征之不同,此后持此论者渐多。对词情表现的真实自然论则从李渔、朱彝尊、吴锡麟到谢章铤、陈廷焯、况周颐。常州派陈廷焯《白雨斋词话》言:“李后主、晏叔原皆非词中正声,而其词则无人不爱,以其情胜也。情不深而为词,虽雅不韵,何足感人?”强调感情的深挚是词的本质特征。常州派批评展衍期,词家不约而同地重视强调真情。谢章铤质疑竹垞“懽愉之言难工,愁苦之言易好”之说,认为词多写作于临远送归之时,所以缠绵悱恻,“情之悲乐,由于境之顺逆,苟当其情,辞无不工,此非可强而致,伪而为也”[17](P3451)。在他看来,由于写作处境不同,词便各有风貌:“咏物而必多寄托,怀古则别有流连,歌者有怀,劳人思息,安能尽如郊祀之矜庄,铙吹之扬厉哉……盖文字之能留于天地间者,皆有精神以贯之。精神之浅深,而声名之久暂因之。”[17](P3451)他抛开题材限定的狭隘性,也抛开文体的限定性,超脱公正地以真情作为批评尺度,类似的论说也见于蕙风词论。

况周颐对词情做了进一步阐释,他称之为“词心”,即“万不得已之心”,有学者认为:

“万不得已者”是一种情绪,而不是带有理性色彩的“意识”。这是一种以感伤、忧虑为基调的情绪,而且是一种强烈执着的情绪,因为它是万不得已、不可排遣的。正是古代词中常常出现的“一江春水向东流”一般的,“剪不断,理还乱”“才下眉头,却上心头”的那种情绪。[24]

这种情绪,在江山风雨之外,与张惠言的“不能自言之情”相较,具有超出儒家诗教意义之外的私人化情感的内涵,这个概念不仅超越了政治性,也模糊了性别藩篱,关注的仅仅是生命存在状态。况周颐论词还有“重、拙、大”三义,“拙”即“纯任自然,不假锤炼”,“情真、意厚、语朴,终得词之拙一格。”[25]词家们对真情的强调,跳出了作品赏评传统及门户之见,重性情与重真情,都引导着词论超越词体风格特征论,转向真情本质论,不仅将词彻底从常州词派的经学论词之路复归到文学为本的道路上,对于女性词而言,也为提振女性词文学地位准备了理论依据。

(二)况周颐的女性词论体系

况周颐对真情的阐释超越了政治性,淡化了性别身份,他以这样眼光投向女性词批评,一方面将女性词纳入到他的词学体系中,另一方面明确突出了女性词的艺术独立性。因而,他的女性词观具有划时代的意义。

其一,将女性词纳入“真字是词骨”的词学批评体系中。

由于对“词情”的阐释抛弃掉了常州词派一味重兴寄的政治化阐释,使得况周颐有可能将女性词的自我书写按照真实情感的本来面目去理解。《玉栖述雅》评吴媛《南乡子·永乐署寄怀湘君四嫂》云:“何其情之一往而深也。惟有真性情者,为能言情,信然。”论阮逸女词称其词“情移画里,景赴笔端。纯任性灵,不假雕琢”。对女性词情的关注不再是带着欲望观看的艳情想象,也不是试图搜寻微言大义为男性的家国之思寻找新鲜的隐喻,而是本着将词作为女性自我情感写照的客观真实描写来评论,当从生命存在的意义上将男性与女性放到相对平等的空间状态下看待时,况氏言“古之伤心人别有怀抱,翠袖天寒,青衫泪湿,其揆一也”[8](P4607)。在况氏眼中,词情是男性与女性作为生命个体的具有强烈共鸣性的某种生存感受,这种理念无疑具有发现个人存在的近代意义。

其二,尊重女性词的艺术独立性。

况周颐在《玉棲述雅》中专论闺秀词,明确提出“评闺秀词,固属别用一种眼光”[6](P4613)。况氏论词以“重、拙、大”为上,但评论钱餐霞《咏枕词》时说“盖论闺秀词,与论宋元人词不同,与论明以后词亦有间。即如此等巧对入闺秀词,但当赏其慧,勿庸责其纤”。这种摆脱传统词论的狭隘眼光,对于女性词的“纤”表示宽容,与其说是接纳因题材狭窄而必然形成的词体风格——“纤”,不如说是接纳词反映女性生活的真实性,出于对词表达真实情感的创作呼唤,况周颐对女性词单薄的题材、纤弱的风格表示尊重与接纳。

更重要的是,这表明况周颐承认女性词与男性词的风格差异,表明不再仅仅以男性词的评判标准对女性词进行取舍,而是将女性词作为一种具有独特文体风格的文学载体来看待,在“真”字词骨之统领下,作者女性身份的桎梏被淡化到最低限度。从清中期开始的,对于女性词作者人生命运的关注,在况周颐的词论里得以延续,并且抛掉了福慧不双至的刻板思维与异样眼光,而更多关注在词人人生之顺逆与作品之关系上,女性词不再是男性文人猎奇眼光关照之下的他者文化符号。

况周颐在“别用一种眼光”的标准统领之下,对于女性词的词境、词风、词情都做了较全面的论述。他虽然继承了前人的女性词观,认为“丽而不俗,闺词正宗”,但又补充论述“轻灵为闺秀词本色,能渐进沈著者为佳”[26]。他不仅指出了女性词艺术风格的独特性,还指出女性在词这一创作领域的性别优势。比如描写细腻深至方面有专擅之长,他论顾太清词时说“闺秀词,心思致密,往往赋物擅长”[8](P4607);强调女性描写独特心理的语言优势,如评吴媛《念奴娇·除夕》,云“语致非闺人不能道也”[8](P4610)。

总之,况周颐在自己的词学体系中,辟专册论女性词,作为古典词学之集大成者,他的女性词观顺应了女性词的文体理论历史发展潮流,“别用一种眼光”的批评角度见解独到,或许这不仅源于他作为词家的敏锐,更是清代繁荣的女性词创作现实给词坛的冲击影响促成。

通观清词话,主流词坛对女性词的关注从赞其闺情婉丽开始,逐渐过渡到包含道德审视的清雅审美,至晚清,则重视其抒写性灵的真情感发。词坛对女性词的评价,从男性立场的予需予取,逐渐发展到关注女性词作者的人生际遇。词之女性书写从男性欲望的符号化位置渐渐挣脱,变艳情展演为自我人生的表述者,主流词坛对于女性词的定位经历了漫长的时间,至晚清,终于明确承认了女性词作为抒写女性生活的文学载体的相对独立性,这也是近代社会思潮影响下的必然结果。

[1]李世前.清代词话与词的关系研究[D].保定:河北大学,2007.

[2]褚斌杰,孙崇恩,荣宪斌.李清照资料汇编[C].北京:中华书局,1986.

[3]唐圭璋.词话丛编[C].北京:中华书局,2005.

[4]唐圭璋.词话丛编[C].北京:中华书局.

[5]郭麐.灵芬馆词话[M].唐圭璋.词话丛编[C].北京:中华书局.

[6]李调元.雨村词话[C].唐圭璋.词话丛编[M].北京:中华书局.

[7]李佳继昌.左庵词话[C].唐圭璋.词话丛编[M].北京:华书局.

[8]况周颐.玉棲述雅[C].唐圭璋.词话丛编[M].北京:中华书局.

[9]陈廷焯.白雨斋词话[C].唐圭璋.词话丛编[M].北京:中华书局.

[10]孙克强.清代词学批评史论[M].上海:上海古籍出版社,2008.

[11]吴衡照.莲子居词话[C].唐圭璋.词话丛编[M].北京:中华书局.

[12]丁绍仪.听秋声馆词话卷十一论钱餐霞词[C].唐圭璋.词话丛编[M].北京:中华书局.

[13]论杨琬词.玉棲述雅论钱餐霞词[C].唐圭璋.词话丛编[M].北京:中华书局.

[14]胡薇元.岁寒居词话论断肠词[C].唐圭璋.词话丛编[M].北京:中华书局.

[15]况周颐.玉栖述雅论熊商珍词[C].词话丛编[M].北京:中华书局.

[16]邹水轩词荃.[C].唐圭璋.词话丛编[M].北京:中华书局.

[17]谢章铤.赌棋山庄词话[C].唐圭璋.词话丛编[M].北京:中华书局.

[18]王昶.江宾谷梅鹤同序.续修四库全书影印嘉庆丁卯(十二年.1807)塾南书舍刻本.[M].上海:上海古籍出版社,1995.

[19]丁绍仪.听秋声馆词话[C].唐圭璋.词话丛编[M].北京:中华书局.

[20]邓廷桢.双砚斋词话[C].唐圭璋.词话丛编[N].北京:中华书局.

[21]谢珊珊.休闲文化与唐宋词[M].广州:暨南大学出版社,2011.

[22]宗白华.美学漫步[M].上海:上海人民出版社,1981.

[23]吴中杰.中国古代审美文化论[M].上海:上海古籍出版社,2003.

[24]吴维中.评况周颐的词境——词心说[J].兰州大学学报. 1994,(4).

[25]方智范,邓乔彬,周圣伟,高建中.中国古典词学理论史[M].上海:华东师范大学出版社,2005.

[26]李小满.略论况周颐的女性词观[J].太原大学教育学院学报,2014,(1).

On M odern Changes in the Viewpoint on Fem inine Ci Poetry of the Qing Dynasty

Li Xiao-man

(Shaanxi Normal University,Xi’an,710062,Shaanxi,China)

Whilemany scholars of ci poetry of the Qing Dynasty were engaged in promoting the style of cipoetry and developing the theory of ci poetry,a certain new path,unique and independent,of the criticism on feminine ci poetry was gradually shaped within its study.In general,“emotion”is the key word in the criticism of women ci writers in the ci circles.The emotion of love,being the nature of ci poetry,had won women ciwriters a legal and respected position,generating such a literary form as graceful and charming.Since themid-Qing Dynasty,the requirement for refinementhad been amustofwomen ciwriters,often seen with examination of virtues forwomen.It,however,reflects that the emphasis of the criticism on women ciwriters began to break away from the original symbolicmeanings ofmale desire and nostalgia for home.With true emotions as the focus of the debates during the late Qing Dynasty,scholars of ci poetry started to show their concern for the destiny of individualwomen,recognizing women ci poetry as literary carriers to express women's true feelings and emotions.A style of his own,Kuang Zhouyi's criticism system on women ci poetry indicates not only an end to the symbolization in criticism of women ci poetry,but also a start of an independent literary form in theory.

theories of ci poetry in the Qing Dynasty;women ci poetry;literary form;emotion

I207.23

:A

:1006-723X(2015)01-0112-06

〔责任编辑:黎 玫〕

陕西省教育厅2014人文社科研究项目(14JK1785)

李小满,女,陕西师范大学文学院2011级博士研究生,咸阳师范学院文学与传播学院讲师,主要从事中国古代文学元明清方向研究。