基于中庸-和谐的人际幸福感∗

彭文会,黄希庭

(西南大学心理学部,重庆市400715)

基于中庸-和谐的人际幸福感∗

彭文会,黄希庭

(西南大学心理学部,重庆市400715)

基于中庸-和谐的人际幸福感的内涵是指人们在人际交往过程中兼顾自己和对方的感受时,体验到的情绪上的平和感以及认知上的中正感;根据靶网络模型,基于中庸-和谐的人际幸福感具有自我修养的自制性、待人的包容性及结构的平衡性等特点;后续的研究应从实证的角度对其进行修证,着重探讨提高人际幸福感的方法。

中庸-和谐;人际幸福感;平和感;中正感;靶网络模型

Ryff和Keyes对心理幸福感进行结构化分析时发现,良好的人际关系是心理幸福感的重要组成部分。人际关系分量表中高分者的特征为,对人际关系感到满意,能与人相亲相爱,彼此关心对方的福祉,懂得给予和索取,能够感同身受,相互温暖与信任[1]。Ryff和Singer正式提出了人际幸福感(interpersonal well-being),并将其定义为,在与重要他人(配偶、父母、子女、同事、朋友)的交往中体验到的友爱、亲密、充实、愉快的感受[2]。然而,Ryff等人并没有对人际幸福感的内涵进行深入的研究,而是将注意力更多地放在了人际幸福感对生理健康的促进方面[3]。时隔十三年,Ryff对人际幸福感的内涵说明与最初提出时完全一样[4]。没有相关的理论支持,人际幸福感各个维度之间结构松散,内部关联显得不够密切。出现这种状况的原因可能是人际关系涉及人与人之间的包容性,有时候甚至以牺牲自主性为代价,这与心理幸福感的理论建构本身将自主性与人际幸福感对立起来的做法相矛盾,同时与心理幸福感强调个体价值及自我实现的理论基础不符。学者已经注意到了中西方心理学家在研究预设上的不同,杨宜音认为中国社会心理学家以儒家“关系”概念为中心的群己关系研究范式与北美社会心理学家的个体主义方法论范式以及欧陆社会心理学家以群际关系为中心的研究范式都不同,在讨论中华文化背景下群己心理联系时,应注重“关系”这一特有的文化心理机制[5]。中国本土的人格测量工具CPAI(张建新,周明洁),与NEO-PI的联合因素分析提出的六因素模型,相对于五因素模型,增加了人情、亲情、面子、和谐性等人际关系性因素[6]。王登峰和崔红从中国词汇出发得到的“大七”人格,同样具有人际关系、善良、处世态度等中国人所独有的人格维度[7]。

Kitayama等人认为,文化通过自我建构(self constural)对幸福感产生决定性的影响[8]。Markus和Kitayama的研究发现,东方集体主义文化影响下的个人多以互依型自我建构(interdependent self-construal)为主,强调与他人的和谐共处[9]。然而,Cross等人却从西方女性具有的性别特征的角度,提出了主要由亲密关系构成的关系互依型自我建构(relational-interdependent selfconstrual)。具有该自我建构的个体将与自己有关的重要他人(如父母、配偶、朋友)及其关系纳入到自我概念系统中,更倾向于采取他人视角,并寻求与他人保持和谐关系[10]。关系型互依自我建构与互依自我建构的共同之处在于,二者均将他人纳入自我之中,不同之处在于包含的关系类型不同,前者只是将另一个亲密个体(母亲、配偶、最好的朋友)纳入自我,后者还包含了内群体(ingroup)和特定的社会角色。Triandis认为,在集体主义文化中普遍存在的内群体包括家庭、同乡、同事等关系。人们为了保持与群体的和谐一致,更加关注对方的需求和情感,同享欢乐,共担忧愁,更加强调责任和行为的适当性[11]。然而,Triandis和Gelfand对纵向(垂直)个体(集体)主义horizontal(H)and vertical(V)individualism(I)and collectivism(C)的研究发现,在典型的个体主义文化国家(如,美国)和集体主义文化国家(如,朝鲜)同时存在强调个性及自立的纵向个体主义(HI)、强调竞争和享乐的垂直个体主义(VI)、强调社交、互依和享乐的垂直集体主义(HC)、强调权威和传统的纵向集体主义(VC)[12]。因此,张妙清等人认为在兼顾文化共通性与特殊性(etic-emic)的人格研究方法指导下,应将独立我/互依我、集体主义-个体主义文化的维度与本土的心理构念结合才能更好地解释由文化特殊性导致的幸福感差异[13]。

中庸是中国传统文化的核心概念,它一直深刻地影响着中国人的心理和行为方式,自杨中芳和赵志裕首次对中庸进行构念化以来,中庸作为本土心理构念的代表吸引了越来越多研究者的兴趣[14]。吴佳辉和林以正认为中庸在人际互动情境中主要表为对事件线索的多方思考、整合性与和谐性[15]。根据杨中芳和林升栋对中庸实践思维体系构念的说明,中庸所追求的生活目标就是维持内心及人际的和谐安宁[16]。高良等人认为,和谐是传统中国文化中幸福感的一个重要特征[17],赵菊和佐斌认为其本质体现了关系中多个个体之间相互作用的程度[18]。从人际关系外在的人际和谐层面来看,和谐的亲友关系是中国人排在第一位的幸福感来源[19]。从人际关系带给人们的内在的心理和谐层面来看,和谐的人际关系带给人们理性平和、深情依靠、温暖幸福、轻松自在之感[20]。而和谐之道的达成又有赖于中庸之道的践行[21],在处理人际关系时如何既考虑自己所期待实现或达到的目标,又考虑他人的感受(期待)[22],以达到合情合理,内心与人际的和谐,需要中庸智慧及中庸美德。因此,中庸与和谐一体两面,中庸以和为美,和谐以中庸为用,尽管东西方文化同样存在心理幸福感,同样强调人际幸福感,然而,东方基于中庸-和谐的人际幸福感更加强调内外、人我平衡,更加强调自制性和包容性。本文试图将个体基于中庸-和谐的人际幸福感从内涵层面上用情绪的平和感和认知上的中正感加以概括,并通过靶网络模型对其性质分别加以说明。

二、基于中庸-和谐的人际幸福感的内涵

(一)情绪的平和感

近年来,以较多的积极情绪与较少的消极情绪为特征的主观幸福感受到越来越多的质疑。Joshanloo等人对十四个国家的研究发现,人们对过度的快乐情绪有一种认知上的恐惧感[23]。Miyamoto和Ma的研究发现,受辩证思维的影响,东方人对积极情绪调控偏好的强调程度没有西方人那么高[24]。Miyamoto和Ryff的研究发现,与美国人极端的情绪体验相比,日本人体验更多的是适度的情绪[25]。Miyamoto等的研究发现,对于美国被试而言,负面情绪会导致白细胞介素-6的显著增加,对于日本被试而言,二者之间的关系不显著[26]。Pérez-Álvarez认为积极情绪与消极情绪之间具有转化性,研究者应该将情绪的正反两方面同时纳入研究范围[27]。

这些观点与中国传统文化对待情绪的态度具有一定的相通之处,中国人提倡情绪的平和之道,李怡真编制的安适幸福感量表,突出地展现了中国人对于内心的平静与安适的情感偏好[28]。除此之外,中国人对待情绪的平和之道还包含了对正负情绪的真诚地体验,适度地表达,辩证发展地看待,给人以温和的感受。“喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和[29]。”朱熹注释说:“喜、怒、哀、乐,情也;其未发,则性也,无所偏倚,故谓之中。发皆中节,情之正也,无所乖戾,故谓之和。”首先,积极情绪与消极情绪是人的天性,是人的正常反应,应该采取一种真诚自然的态度。“好恶、喜怒、哀乐藏焉,夫是之谓天情[30]。”“喜怒哀乐,有感而自然者也。……故强哭者虽病不哀,强亲者虽笑不和,情发于中而应于外”[31]。其次,任何一种情绪如果不加以节制,都会使脏腑受到损害。“人大喜邪,毗于阳;大怒邪,毗于阴。阴阳并毗,四时不至,寒暑之和不成,其反伤人之形乎!使人喜怒失位,居处无常,思虑不自得,中道不成章[32]。”再次,积极情绪和消极情绪之间相生相克,具有转换性。“怒伤肝,悲胜怒。……喜伤心,恐胜喜。……思伤脾,怒胜思。……忧伤肺,喜胜忧。……恐伤肾,思胜恐[33]。”

研究者发现情绪的平和之道具有非常重要的意义。研究表明,亲子互动中,儿童负面情绪的表达,为亲子之间的亲密关系、教导提供了机会[34-35]。反之,如果幼儿不能安全自然地表达自己的情绪则会增加述情障碍的发病率[36]。在亲密关系中,只要双方感觉到被理解、被欣赏,负面情绪的表达不但不会降低反而会增加亲密感[37]。癌症患者压抑负面情绪则会减低家庭成员之间的亲密度,同时,还会减少他人表达关心、支持、情感的机会[38-39]。

(二)认知上的中正感

中庸的“中”有中和、中正之意。“中,和也,上下通[40]。”“中,谓中正之道也[41]。”上下相通则天地阴阳之气交流融通,古人认为这就是万物得以生成的原因。“致中和,天地位焉,万物育焉[29]。”中和可致天地正位、万物滋育繁荣。“冲和气者为人[42]。”从道德感情修养与天地感应交通的角度,君子应修中正之道。“是故圣人精德立中以生正,明正以治国,故正者,所以止过而逮不及也。过与不及也,皆非正也[43]。”中正还有“不偏不倚”、“合时合宜”、“恰到好处”、“无过不及”之意。“行必中正[44]。”孟子在《公孙丑》篇中将“致中和”作为主体人格突显出来,“敢问夫子恶乎长?”曰“我知言我善养吾浩然之气。”“敢问何谓浩然之气?”曰:“难言也。其为气也,至大至刚,以直养而无害,则塞于天地之间。其为气也,配义与道;无是,馁也。是集义袭而取之也。行有不慊于心,则馁也[29]。”由此可见,中正代表了儒家道德伦理的人格理想[45]。认知上的中正感是指人们根据人我相通的中庸标准对自己的欲望和行为进行评估后,感到自己的行为表现合情合理,既照顾到自己内在的情感需求又考虑到他人的感受而产生的一种安心轻松、问心无愧、无怨无悔的认知体验。人我相通的中庸标准纠正了主观幸福感研究的失衡,兼顾积极情绪与消极情绪、物质与精神、外在追求与内在追求、人与自然的平衡[46]。从理论层面上主要包括杨中芳中庸实践思维体系构念中的合情合理、尽己之心、推己及人、无过不及等标准,从生活层面上,则可以具体到安贫乐道、孝道、传统的五常伦理道德等具有社会规范性及平衡个人心理作用的人际交往准则[47]。

情是人类的天性,理是彼此共同承认的道理,情理是指平静通达的心理。长期以来,合情合理一直被作为中国社会行为是非判断的标准[48-50]。面对自己不断产生的欲望,儒家的态度是相通的,进则“天行健,君子以自强不息”,不断地向上追求以尽性;退则“一箪食,一瓢饮,在陋巷。人也不堪其忧,回也不改其乐[51]”,强调“君子食无求饱,居无求安”,安贫乐道,无所得的畅快,知足常乐。面对父母的养育之恩,孔子认为居丧三年是孝道合乎情理的做法,是天下的通丧,唯有如此才能让人安心。“宰我问:‘三年之丧,期已久矣。……’子曰:‘食夫稻,衣夫锦,于汝安乎?’曰:‘安。’‘汝安则为之!夫君子之居丧,食旨不甘,闻乐不乐,居处不安,故不为也。今汝安,则为之!’宰我出。子曰:‘予之不仁也!子生三年,然后免于父母之怀。夫三年之丧,天下之通丧也。予也有三年之爱于其父母乎?’[51]。”根据叶光辉和杨国枢的研究,尽管现代人的孝道:孝知、孝意、孝感、孝行都随着时代有所变迁,但是两千多年来,孝道仍然是华人社会的伦理核心,就是因为它是人类相通的、每个人内心最真诚朴素的情感[52]。

作为一个社会的人,一个通情达理的人能够对旁人的感情感同身受,即,孟子所说“人皆有不忍人之心。……今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心——非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。”人在这种感情中,只见到自己的生命与人类的生命浑然一体,“己所不欲勿施于人”,“己欲立而立人,己欲达而达人[51]”。有时候只见到对方而忘了自己,例如,父母对子女的爱;有时候因其公平合理,虽不尽合自身利益,却乐于支持拥护,例如,正义感。在对待自己和他人的关系的时候,少了计较利益患得患失之心,增加的是“仰不愧于天,俯不怍于人[53]”,对得起自己也无愧于他人,合情合理的安适和悦、怡然自得之情。由此看来,儒家传统的仁义礼智信五常伦理道德,不仅是一种社会规范,更重要的是它能给人带来“唯有如此才能让人安心”的心理慰藉。至于它们在现代中国人的生活中是否仍然是众人认可的行为准则,还需要更多的实证研究。燕国材、刘同辉[54]对“五常”所包涵的维度进行的理论构念,以及杨波[55]通过对现代人用古典书籍中的人际特质描述词对古代人物的评定的数据的因素分析都是很好的尝试。

三、基于中庸-和谐的人际幸福感的靶网络模型

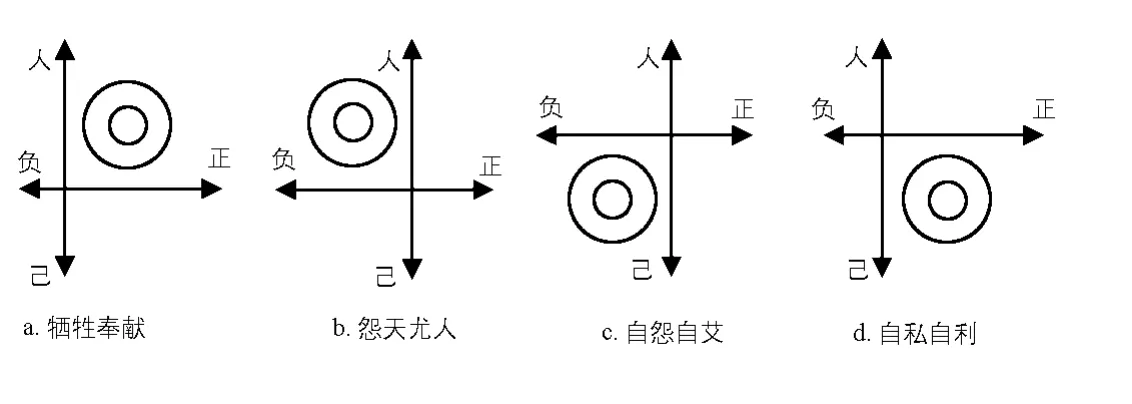

如果根据人我独立、正负情感对立的预设,我们只能得出人际情感偏执的四象限图(见图1), a.牺牲奉献者,强调对他人利益的绝对关注以及对负性情感的压抑倾向;b.怨天尤人者,强调将负性情感完全归因于他人的倾向;c.自怨自艾者,强调自我的封闭、悲观失望、自我抱怨的倾向;d.自私自利者,强调个人利益至上,无视他人的感受和利益的倾向。然而,基于中庸-和谐的人际幸福感的靶网络模型(见图2),却可以呈现出对自己-他人、负性-正性情绪包容兼顾的和谐气象,其中,“靶”是指保持内心的中正平和,“网络”是指对外在的灵活适应,靶网络模型是一个辩证均衡的网络结构,保持内在的中正平和正是为了更好地适应外在环境的变化,对于外在灵活的适应并非是随波逐流,而是有内在的中正平和作为定心丸,其具有以下三个方面的特性。

图1 人际情感偏执的四象限图

(一)自我修养的自制性

自制性是指保持内心的中正平和,以便更加灵活地适应各方面形势的变化,“穷则独善其身,达则兼善天下[53]。”自己节制“自己”以适应外界环境[56]。梁漱溟认为与不断地向前追求外界的满足不同,中国传统文化对待生活的态度是调和、持中[50]。儒家文化强调“修身、齐家、治国、平天下。”佛家强调“不妄造因果”。自制性可以使个体在复杂的因果世界中,尽可能地将主动权掌握在自己手里。杨国枢和陆洛的研究发现,社会取向自我实现者的心理特征之一就是具有安贫乐道之志。其具体表现为:节俭立身,不苟奢华;勤劳为生,不贪安逸;清心寡欲,以堵烦忧;安贫乐道,知足常乐;玉洁冰清,淡泊名利[57]。

自制的目的除了保持自己内心的和谐外,还是与社会保持和谐的需要。研究者发现,美国人更加重视个体行为表现的自我同一性(consistent self-identity),而朝鲜人却可以为了保持与集体的和谐而放弃个体自我的同一性,个体自我同一性能够预测前者的幸福感却不能够预测后者的幸福感[58]。这是因为考虑问题更加周全的人会在不同的情景中考虑不同人的感受,对自我的行为采取一定的自我限制,以使自己的内心保持中正平和。这样的自制性行为还表现在对公开的行为与私下的态度之间不一致的忍耐上。例如,在这样一个场景中,父亲虽然私下里认为“不能让女儿与男友结婚”,但是在与女儿的男友初次见面时却能够考虑到女儿和男友的感受而表现为他好像支持这份婚姻。研究发现,分别有48%的美国被试和7%的日本被试认为父亲的表现“糟糕”;44%的日本被试和2%的美国被试认为父亲的表现是“对情境合适的反应”[59]。

图2 基于中庸-和谐的人际幸福感靶网络模型

(二)待人的包容性

包容性是指,交往双方彼此息息相关,互相照顾对方的感受,理解对方的难处和差异以达到和谐共处的心理特征。包容性建立在人类相通的情感之上,是人际共情的基础。它包括自己视角及他人视角两种策略,自己视角或者说推己及人,是指预测自己在同样情境中的情绪作为预测他人情绪的锚点;他人视角或者说设身处地,即站在他人角度想象他人的情绪反应。他人视角才是认知共情的本质体现,才能更准确地对他人情绪做出预测,减小甚至跨越人际共情鸿沟[60]。杨国枢认为华人在集体主义文化的影响下形成的是以社会取向为主的自我,社会取向的自我又可以分为权威取向、他人取向、关系取向和家族取向。以社会取向构建自我的人具有包容性的自我,与周遭环境建立并维持和谐的关系,个人的幸福主要取决于人际关系的和谐、家族的和睦、权威的认同。

包容性主要体现在中国文化对和谐的理解上,和谐不是单一而是多样性的和谐。孔子提出“君子和而不同,小人同而不和”的和谐伦理观,即人们在交往过程中对不同观点、不同信仰的人们的包容,“和而不同”的思想贯穿于整个人际互动的过程中[18]。这与人际理论家提出的互补理论有着共通之处,互补行为是指交往对象彼此之间相互“配合”的程度,根据人际互补理论,互补在控制-服从维度上基于互惠原则(reciprocal),即控制引发服从反应,服从引发控制反应;在友好-敌意维度上基于对等原则(correspondence),即友好引发友好反应,敌意引发敌意反应[61]。

(三)人我的辩证均衡性

辩证均衡性是指人们在交往过程中以阴阳哲学调和人我关系,在阴阳两种看似对立的态势间拿捏分寸,找到一个“自我和谐”与“人际和谐”的均衡点,保持人我平衡,追求天人合一的境界[62]。随着中西文化的融合,陆洛发现了台湾华人的自我建构中独立我与互依我共存的现象,称其为折中自我(composite self)[63]。折中自我采取弹性的“人我关系”,强调的是中国人在两套看似截然不同的自我系统间的均衡、协调与灵活运用。这种辩证均衡来源于中国古老的阴阳哲学,它强调心灵与身体、个人与社会、精神与自然环境的均衡状态[64]。

天何言哉?四时行焉,百物生焉。天道以大公无私的大化之道运行,以人道法天道的中庸之道也追求平衡的人我之道。公平之道不是简单的平均主义,而是在去除私我,“毋必、毋固、毋我”的前提下,根据阴阳之道,损有余而补不足。[65]“泰,小往大来,吉亨。则是天地交而万物通也;上下交而其志同也。内阳而外阴,内健而外顺。”这是因为从中庸的为人处世方式来看,阴、阳代表一个事物可能有的两种态势,阴阳二气相互激荡、此消彼长、交参互济、归于中和,呈现出来的是一种温和有节、时机得当、分寸不失、气悠长而味甘美的阴阳调和状态[66]。

四、问题与展望

“中庸”、“和谐”与“幸福”是三个古老、亘久而又日新的命题,中西方与之相关的思想源远流长,这些思想传统对现代人们的心理行为有着深远的影响,并且集中体现在对人生及人类社会美好的发展追求之中。西方从古希腊哲学家毕达哥拉斯的“天体和谐论”到赫拉克利特的“对立和谐观”,从亚里士多德的适度原则到黑格尔的辩证法,无不蕴含着因和谐而幸福的智慧。然而,从目前两种主要的幸福感的研究取向——快乐论及实现论的理论基础来看均未将和谐对幸福的本质作用显现出来,这不能不说是一种遗憾。

中国人的幸福感受传统的阴阳五行说、中庸思想及儒释道三家“和”文化的影响,呈现出了与西方人不同的幸福感取向[67]。主观幸福感中生活满意度的评价强调的是个体具有内在一致性、跨时间可靠性的主观评价[68],与主观幸福感单一的内在自我维度评价相比,中国人的幸福感更加注重内外兼修,内在的自我和谐与外在的他人、社会、自然的和谐相统一,表现出来的就是内心的中正平和,外在的适应性,对人的温和有节。正如Ryff等所说,文化背景不仅影响人们对幸福的理解,还影响着人们提高幸福的实践方式[69]。未来对幸福感的研究应深化对中国人从中庸-和谐的理念出发,将个我置身于关系网络自我中修炼的现象进行系统的研究,加强对源于传统又适用于当下的幸福感理论的构建,并对基于中庸-和谐的人际幸福感的内涵及靶网络模型进行实证研究,探索提高幸福感的干预措施,这与积极心理学所倡导的“爱好与践行美德,使所有人的生活更加美好和富有创造性”的理念相符[70],也是对“幸福感是快乐、充实、意义三者的结合”的主流观点在人际幸福感领域的一种补充[71]。

[1]Ryff C D,Keyes C L M.The Structure of Psychological Well-being Revisited[J].Journal of Personality and Social Psychology.1995,69(4):719-727.

[2]Ryff C D,Singer B.Interpersonal Flourishing:A Positive Health Agenda for the New Millennium[J].Personality and Social Psychology Review,2000,4(1):30-44.

[3]Ryff C D,Singer B H,Love G D.Positive Health:Connecting Well-being with Biology[J].Philosophical Transactions-Royal Society of London Series B Biological Sciences,2004,359:1383-1394.

[4]Ryff C D.Psychological Well-Being Revisited:Advances in the Science and Practice of Eudaimonia[J].Psychotherapy and Psychosomatics,2013,83(1):10-28.

[5]杨宜音.关系化还是类别化:中国人“我们”概念形成的社会心理机制探讨[J].中国社会科学,2008,4:148-158.

[6]张建新,周明洁.中国人人格结构探索——人格特质六因素假说[J].心理科学进展,2006,14:574-585.

[7]王登峰,崔红.行为的跨情境一致性及人格与行为的关系——对人格内涵及其中西方差异的理论与实证分析[J].心理学报, 2006,38:543-552.

[8]Kitayama S,Markus H R,Kurokawa M.Culture,Emotion,and Well-being:Good Feelings in Japan and the United States[J].Cognition&Emotion,2000,14(1):93-124.

[9]Markus H R,Kitayama S.Culture and the Self:Implications for Cognition,Emotion,and Motivation[J].Psychological Review, 1991,98(2):224-253.

[10]Cross S E,Bacon P L,Morris M L.The Relational-Interdependent Self-Construal and Relationships[J].Journal of Personality and Social Psychology,2000,78(4):791-808.

[11]Triandis H C.The Self and Social Behavior in Differing Cultural Contexts[J].Psychological Review,1989,96(3):506-520.

[12]Triandis H C,Gelfand M J.Converging Measurement of Horizontal and Vertical Individualism and Collectivism[J].Journal of Personality and Social Psychology,1998,74(1):118-128.

[13]张妙清,范为桥,张树辉,梁觉.跨文化(中国人)个性测量表-青少年版(CPAI-A)的香港标准化研究-兼顾文化共通性与特殊性的人格测量[J].心理学报,2008,40(7):839-852.

[14]杨中芳,赵志裕.中庸实践思维初探.第四届华人心理与行为科技学术研讨会[M],台北,1997,5:29-31.

[15]吴佳辉,林以正.中庸思维量表的编制[J].本土心理学研究(台北),2005,24:247-299.

[16]杨中芳,林升栋.中庸实践思维体系构念图的建构效度研究[J].社会学研究,2012,4,:167-245.

[17]高良,郑雪,严标宾.幸福感的中西差异:自我建构的视角[J].心理科学进展,2010,7:1041-1045.

[18]赵菊,佐斌.“和而不同”:中西文化下人际互动和谐相容模型比较[J].心理学探新,2011,31(6):489-493.

[19]Lu L,Shih J B.Sources of Happiness:A Qualitative Approach[J].The Journal of Social Psychology,1997,137(2):181-187.

[20]黄囇莉.华人人际和谐与冲突-本土化的理论与研究[M].重庆:重庆大学出版社,2007.

[21]林升栋.中国人和谐心理的研究[J].广西民族研究,2006,84(2):1-5.

[22]林以正.外柔内刚的中庸之道:实践具自主性的折中原则[J].中国社会心理学评论,2014,7:221-235.

[23]Joshanloo M,Lepshokova Z K,Panyusheva T,Natalia A,Poon W C,Yeung V W.Cross-Cultural Validation of Fear of Happiness Scale Across 14 National Groups[J].Journal of Cross-Cultural Psychology,2014,45(2):246-264.

[24]Miyamoto Y,Ma X.Dampening or Savoring Positive Emotions:A Dialectical Cultural Script Guides Emotion Regulation[J].E-motion,2011,11(6):1346-1357.

[25]Miyamoto Y,Ryff C D.Cultural Differences in the Dialectical and Non-dialectical Emotional Styles and Their Implications for Health[J].Cognition and Emotion,2011,25(1):22-39.

[26]Miyamoto Y,Boylan J M,Coe C L,Curhan K B,Levine C S,Markus H R.Negative Emotions Predict Elevated Interleukin-6 in the United States but Not in Japan[J].Brain,Behavior,and Immunity,2013,34:79-85.

[27]Pérez-Álvarez M.Positive Psychology and its Friends:Revealed[J].Papeles del Psicólogo,2013,34(3):208-226.

[28]李怡真.安适幸福感的构念发展与情绪调控机制之探讨[D].台北:台湾大学博士学位论文,2009.

[29](宋)朱熹.四书章句集注[M].北京:中华书局,1983:18.

[30]安小兰译注.荀子[M].北京:中华书局,2007:111.

[31]何宁.淮南子集释[M].北京:中华书局,1998:779.

[32]孙通海译注.庄子[M].北京:中华书局,2007:179.

[33]姚春鹏译注.黄帝内经[M].北京:中华书局,2010:42.

[34]Gottman J M,Katz L F,Hooven C.Parental Meta-emotion Philosophy and the Emotional Life of Families:Theoretical Models and Preliminary Data[J].Journal of Family Psychology,1996,10(3):243-268.

[35]Cassano M C,Zeman J L,Sanders W M.Responses to Children's Sadness:Mothers'and Fathers'Unique Contributions and Perceptions[J].Merrill-Palmer Quarterly,2014,60(1):1-23.

[36]Smith A M&Flannery-Schroeder E C.Childhood Emotional Maltreatment and Somatic Complaints:The Mediating Role of Alexithymia[J].Journal of Child&Adolescent Trauma,2013,6(3):157-172.

[37]Reis H T,Collins W A,Berscheid E.The Relationship Context of Human Behavior and Development[J].Psychological Bulletin, 2000,126(6):844-872.

[38]Spiegel D.Facilitating Emotional Coping During Treatment[J].Cancer,1990,66:(S14),1422-1426.

[39]Spiegel D.Tranceformations:Hypnosis in Brain and Body[J].Depression and Anxiety,2013,30(4):342-352.

[40](宋)徐锴.说文系传[M].深圳:华文书籍股份有限公司,1971:17

[41](梁)皇侃.高尚榘校注[M].北京:中华书局,2013.

[42]景中译注.列子[M].北京:中华书局,2007:6.

[43]黎翔凤.梁运华整理.管子校注[M].北京:中华书局,2004:307.

[44]郑玄注,孔颖达疏.礼记正义[M].北京:中华书局,1980.

[45]葛志毅.释中——读清华简《保训》[J].邯郸学院学报,2012,22(3):21-34.

[46]韦庆旺,郭政.走向存在幸福感:中庸思维与生活平衡[J].中国社会心理学评论,2014,7:236-255.

[47]杨中芳.传统文化与社会科学结合之实例:中庸的社会心理学研究[J].中国人民大学学报2009a,(3):53-60.

[48]林语堂.吾国与吾民[M].黄嘉德,译.西安:陕西师范大学出版社,2008.

[49]冯友兰.新世训[M].北京:北京大学出版社,1996.

[50]梁漱溟.东西文化及其哲学[M].上海:上海人民出版社,2006.

[51]张燕婴译注.论语[M].北京:中华书局,2007:75.

[52]叶光辉,杨国枢.中国人的孝道:心理学的分析[M].重庆:重庆大学出版社,2009.

[53]焦循.沈从倬点校.孟子正义[M].北京:中华书局,1987:905.

[54]燕国材,刘同辉.中国古代传统的五因素人格理论[J].心理科学,2005,28:780-783.

[55]杨波.古代中国人人格结构的因素探析[J].心理科学,2005,28(3):668-672.

[56]杨中芳.如何理解中国人:文化与个人论文集[M].重庆:重庆大学出版社,2009.

[57]杨国枢,陆洛.中国人的自我:心理学的分析[M].重庆:重庆大学出版社,2009.

[58]Suh E M.Culture,Identity Consistency,and Subjective Well-being[J].Journal of Personality and Social Psychology,2002,83 (6):1378-1391.

[59]Triandis H C.The Self and Social Behavior in Differing Cultural Contexts[J].Psychological Review,1989,96(3):506-520.

[60]陈宁,卢家楣,汪海彬.人际共情鸿沟可以跨越:以教师预测学生情绪为例[J].心理学报,2013,45(12):1368-1380.

[61]Tracey T J.Interpersonal Rigidity and Complementarity[J].Journal of Research in Personality,2005,39(6):592-614.

[62]林升栋.中国人和谐心理的研究[J].广西民族研究,2006,84(2):1-5.

[63]陆洛.人我关系之界定——“折衷自我”的现身[J].本土心理学研究,2003,20:139-207.

[64]陆洛.华人的幸福观与幸福感[J].心理学应用探索,2007,9:19-30.

[65]郭彧译注.周易[M].北京:中华书局,2006:905.

[66]蔡锦昌.二元与二气之间:分类与思考方式的比较[C]//社会科学概念:本土与西方研讨会论文,2000.

[67]曾红,郭斯萍.“乐”——中国人的主观幸福感与传统文化中的幸福观[J].心理学报,2012,44(7):986-994.

[68]Diener E,Emmons R A,Larsem R J,Griffin S.The Satisfaction with Life Scale[J].Journal of Personality Assessment,1985,49 (1):71-75.

[69]Ryff C D,Love G D,Miyamoto Y,Markus H R,Curhan K B,Kitayama S,…Karasawa M.Culture and the Promotion of Wellbeing in East and West:Understanding Varieties of Attunement to the Surrounding Context[J].Increasing Psychological Well-being in Clinical and Educational Settings Cross-Cultural Advancements in Positive Psychology,2014,8:1-19.

[70]彭文会,黄希庭.美德幸福观:一个古老而充满活力的话题[J].西南大学学报:社会科学版,2013,39(4):69-74.

[71]刘杰,李继波,黄希庭.城市幸福指数问卷的编制[J].西南大学学报:社会科学版,2012,38(5):83-91.

责任编辑 曹 莉

B848

A

1673-9841(2015)02-0073-07

一、引 言

10.13718/j.cnki.xdsk.2015.02.011

2014-07-19

彭文会,西南大学心理学部,博士研究生;重庆警察学院基础教研部,讲师。

黄希庭,教授,博士生导师。

重庆市哲学社会科学规划重大课题委托项目“城市幸福指数研究”(2010CQZDW07),项目负责人:黄希庭。