美国高等教育“问责制三角形”研究∗

徐 辉,袁 潇

(1.重庆市教育科学研究院,重庆市400015;2.重庆电子工程职业学院高等教育研究所,重庆市401331)

美国高等教育“问责制三角形”研究∗

徐 辉1,袁 潇2

(1.重庆市教育科学研究院,重庆市400015;2.重庆电子工程职业学院高等教育研究所,重庆市401331)

20世纪80年代以来,高等教育问责制成为美国提升高等教育质量的重要举措,对美国高等教育问责制的理论研究也逐渐得到高等教育学界的重视。美国学者约瑟夫·博克和马丁·特罗根据伯顿·克拉克的高等教育系统“三角协调模型”构建起高等教育“问责制三角形”理论分析框架,揭示了高等教育与政府、市场相互制约的基本思想。通过对高等教育“问责制三角形”理论与实践模型的考察,可以构建由政府、高等院校与市场组成的高等教育问责制理想模型,揭示国家、高等教育与市场协调发展的内在逻辑。

美国高等教育;问责制;问责制三角形;模型

当前,高等教育的质量问题已成为各国高等教育领域关注的焦点,高等教育规模化发展走向质量提升的转变是大势所趋。美国公立高等院校通过高等教育问责制来有效回应高等教育利益相关方的质疑与责任诉求,提升内部教育质量。我们认为,美国高等教育问责制主要是指联邦政府、州政府或地方政府等高等教育利益相关者通过绩效报告、绩效拨款以及学生学业评价等手段对公立高等院校进行问责,在这一过程中,公立高等院校切实承担起履行公共责任并接受奖惩的义务。美国学者约瑟夫·博克和马丁·特罗等人根据伯顿·克拉克的高等教育系统“三角协调模型”构建起高等教育“问责制三角形”理论分析框架。对美国高等教育“问责制三角形”理论与实践模型进行分析,形成对美国高等教育问责制的理论分析框架与实践认知,具有重要的理论与实践意义。

一、美国高等教育“问责制三角形”理论分析框架

美国学者伯顿·克拉克、约瑟夫·博克、马丁·特罗等提出了高等教育“问责制三角形”的理论分析框架。他们认为,高等教育问责制代表着高等院校、政府与市场的动态博弈过程,“问责制三角形”揭示了“高等院校—政府—市场”对立统一的基本关系,是对美国高等教育纷繁复杂的问责制现状经过理论抽象而构建出来的理想模型。

(一)伯顿·克拉克的“三角协调模型”

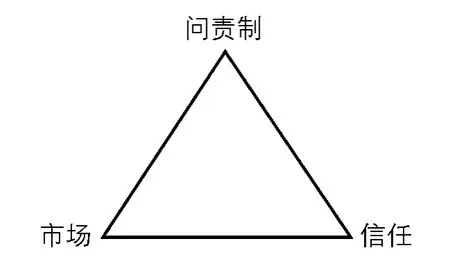

美国著名高等教育学家伯顿·克拉克首次提出并建构了由“国家权力”(state authority)、“学术权威”(academic oligarchy)与“市场”(market)组成的高等教育系统“三角协调模型”(triangle of coordination)(图1)。伯顿·克拉克认为,高等教育系统的各个部门都有自己的学术信念和价值规范,从而产生各种权利关系,高等院校正是通过国家、市场和学者的不同价值信念形成复杂的学术系统。[1]

在伯顿·克拉克的“三角协调模型”中,“国家权力”代表了社会的集体意志,“学术权威”代表了教授或专业学者所形成的专业或知识权威,“市场”代表了高等教育消费者的诉求。[2]在伯顿·克拉克看来,高等教育的发展主要受“国家权力”、“学术权威”与“市场”三种力量的整合影响。“三角协调模型”中的任何一角具有冲突和互相依赖的特征,这也反映了“国家权力”、“市场”、“学术权威”的不同诉求与价值追求。伯顿·克拉克指出,各个国家高等教育系统的发展都是有其偏向性的,其在“三角协调模型”内的具体位置,代表的是这三种力量结合的不同程度。例如前苏联偏向国家权力、意大利偏向学术权威、美国偏向市场,其他国家则在“三角协调模型”内部各有其位。

图1 伯顿·克拉克的高等教育系统“三角协调模型”

伯顿·克拉克提出高等教育系统的“三角协调模型”以后,美国高等教育学者纷纷将其作为构建高等教育“问责制三角形”的基本分析框架。代表性的学者主要有约瑟夫·博克、马丁·特罗等人,他们根据伯顿·克拉克的“三角协调模型”提出美国高等教育“问责制三角形”的概念和理论分析模型,以此来审视高等教育问责制的发展。

(二)约瑟夫·博克的“问责制三角形”

美国纽约州立大学教授约瑟夫·博克建构了由“国家优先权”(state priorities)、“市场力量”(market forces)和“学术问题”(academic concerns)组成的高等教育“问责制三角形”(accountability triangle)(图2)。约瑟夫·博克认为,不同性质和类型的高等院校都必须对“国家优先权”、“市场力量”和“学术问题”进行回应。[3]

图2 约瑟夫·博克的“问责制三角形”

在约瑟夫·博克的“问责制三角形”中,“国家优先权”反应了公众对于高等教育资源的需要,高等院校必须对政府优先事务进行回应,是一种政治诉求;“学术问题”涉及到学术团体的利益与专业问题,强调高等院校对学术资源与学术标准的控制;“市场力量”包括高等教育的参与者与消费者,“市场力量”要求高等院校为学生、家长、企业以及其他资助高等院校的机构或个人的经济利益服务并满足他们的需求。“国家优先权”代表了政治问责制、“学术问题”代表了专业问责制、“市场力量”代表了市场问责制。[4]在约瑟夫·博克的“问责制三角形”中,对三角形中的任何一个角负责,就意味着对其他两种诉求的最低限度的回应,而最理想的状态是平衡三个角的关系。因此,约瑟夫·博克提出在“问责制三角形”的中心找到一个理想点,以此来平衡“国家优先权”、“学术问题”和“市场力量”的不同诉求。

(三)马丁·特罗的“问责制三角形”

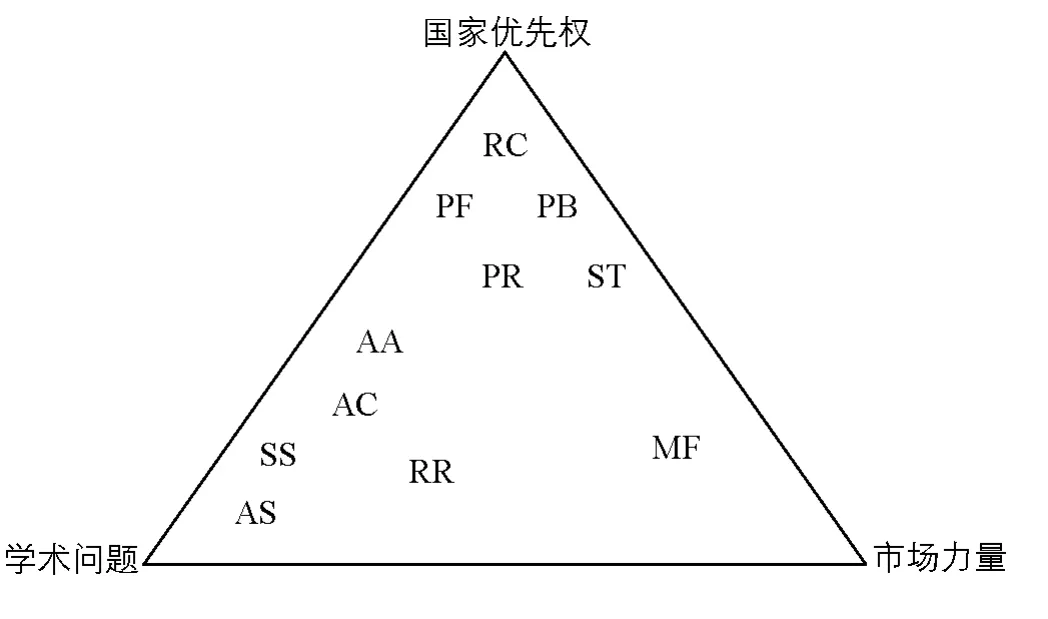

美国加州大学教授马丁·特罗构建了由问责制(accountability)、市场(market)和信任(trust)组成的三角形,他认为高等院校通过问责制、市场和信任三种方式的某些组合而与它周围的环境发生关联(图3)。

马丁·特罗认为,高等院校通过问责制与外围社会发生着联系,问责制代表了高等院校对他们的支持者和学校外部的所有公众所承担的一种责任;高等教育机构与社会的联系必然要通过市场,高等院校通过市场向社会提供物品和服务。马丁·特罗构建的“问责制三角形”的创新之处在于引入了“信任”的维度。“信任”是指高等院校无需向提供支持的企业或个人解释其资金的使用去向,或向他们提供特定的服务和物品作为回报。[5]只有在信任的基础上,高等院校才能真正实现办学自主权与自治权。在马丁·特罗的“问责制三角形”中,问责制、市场和信任三者的关系也是相互依赖又相互独立的。问责制加强了高等院校的合法性地位,这有利于高等院校教育质量的提升,但问责制也可能在某种程度上降低高等院校的自治程度,使外界弱化对高等院校的“信任”,如何在高等教育市场化的浪潮下维系高等院校与外界的信任与情感成为美国高等教育问责制思索的方向。

图3 马丁·特罗的“问责制三角形”

二、美国高等教育“问责制三角形”实践模型分析

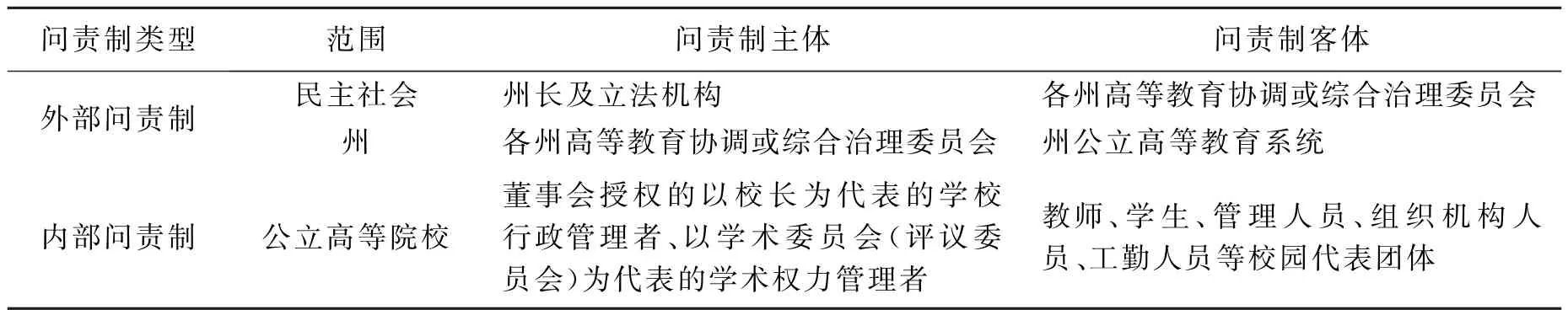

约瑟夫·博克所领导的洛克菲勒政府研究所研究了“评估”、“学术审查”、“声誉排行”、“认证”等各种高等院校问责制实践计划在“问责制三角形”中的内涵与位置(图4)。

图4 约瑟夫·博克的“问责制三角形”

(一)“问责制三角形”中的实践计划

首先,接近“问责制三角形”学术问题一角的问责制计划主要有“评估”、“学生校友调查”、“认证”、“学术审计”和“声誉排行”。评估是最接近“学术问题”而远离“国家优先权”和“市场力量”的,是“学术问题”问责的代表途径之一。由于外部的压力,几乎每一所高等院校都会进行内部评估,内部评估的结果只作为本校改进措施的参考。对于外部官员和高等院校的潜在顾客来说,评估报告缺乏可比较的信息。学生校友调查可以提供高等院校教育过程和教育成果的信息。美国学者乔治·库认为学生校友调查对构成“问责制三角形”回应的优先顺序是:首先对“学术问题”进行回应;其次是“国家优先权”;最后是“市场力量”。[6]认证更多地涉及到学术问题,它要求联邦政府的财政和各个州政府的许可证明对“学术问题”适度地关注——国家优先级。美国西部学校和学院协会认为认证有两种目的:一是院校提升,主要通过评价学生的学习成绩来实现;二是质量保障,通过监控高等院校的最低质量标准来实现。[7]学术审查是高等院校实施教育质量保障机制的内部审查过程,它最有可能朝着兼顾“国家优先权”、“市场力量”和“学术问题”的轨迹发展。[8]美国学者威廉·马西认为学术审查正成为高等院校内部问责制的成熟模型。学术审查将逐渐回应市场和州高等教育政策制定者的要求。声誉排行反映了高等院校基于学生投入、资源和教师投入的“资源和声誉质量模式”。如果高等教育继续施行这种资源投入模式的质量管理标准,声誉排行就会成为高等教育及市场的代理者,声誉排行也将在“学术问题”和“市场力量”之间的轴上徘徊,即使它倾向于前者。

其次,接近“问责制三角形”国家优先权一角的问责制计划主要有“报告卡”、“绩效拨款”、“绩效预算”、“绩效报告”和“标准化测试”。各州报告卡强调高等院校对州的政策目标和州政府优先事物的回应,各州报告卡在“问责制三角形”的顶端,最接近“国家优先权”。绩效拨款强调“国家优先权”而较少考虑“学术问题”和“市场力量”。绩效拨款一般由州高等教育协调或综合管理委员会与高等院校协商后启动,大多不经过强制性立法机关立法通过。高等院校一般反对将政府拨款与高校的绩效联系起来,在经过与政府的协商之后绩效拨款向“学术问题”滑动。与绩效拨款相比,绩效预算更接近于“市场力量”。绩效预算可以灵活地纳入更多的绩效指标,比较全面地考虑到高等教育市场的需求。绩效预算成为州政府回顾高等院校进展的一个日常事项,虽然偏向“市场力量”,但最接近于“国家优先权”。绩效报告不属于高等教育绩效经费的分配方式,但它仍被视为一种灵活的政策杠杆。[9]洛克菲勒政府研究所通过对美国各州高等教育绩效经费政策进行长期的动态跟踪研究发现,绩效预算或绩效拨款是高等教育绩效经费发展的主流与方向,超过2/3的州政府采纳绩效预算或绩效拨款;同时,实施绩效报告的州逐年增加,绝大部分州的公立高等院校实施了绩效报告制度。在约瑟夫·博克的“学术三角形”中,绩效报告接近于中心点,但更倾向于“国家优先权”而偏离“学术问题”和“市场力量”。标准化测试是州政府和工商界领袖所倡导的高等教育问责制方式,旨在直接测量高等院校学生的学业成绩,却很难得到学术界的认可。高等院校行政管理者希望通过标准化测试决定学生的准入,但并不意味着他们赞成将标准化测试作为评价学生学业成绩的工具。高等院校外部实体总是过多宣扬标准化测试的作用,对其复杂性和局限性认识仍有局限。

处于“问责制三角形”另一角的“市场力量”代表了高等教育参与者与消费者的利益诉求。市场力量明显影响到高等院校的教学、科研与服务。高等教育产品的质量最终需要接受市场逻辑的检验[10]。20世纪90年代以来,随着重塑政府运动的影响,以结果为导向、以绩效为基础、以顾客为中心的市场化理念随之渗入到对高等教育的管理中。在“少花钱多办事”理念的影响下,高等院校的学费和科研收入的运转显得越来越重要。美国营利性高校的存在和发展便是其高等教育市场化发展的结果。[11]美国学者罗伯特·斯基认为,高等教育中的市场机制与经济领域的机制不同,既不能抑制其价格也不能提升质量。[12]市场力量也有向“国家优先权”移动的趋势。

(二)“问责制三角形”实践模型分析

首先,在“问责制三角形”实践模型中,没有任何一种问责制计划处于“问责制三角形”的中心点。没有任何一种问责制计划可以较好地平衡“国家优先权”、“学术问题”、“市场力量”三者的关系,问责制计划都是有倾向性的,它们适用于不同的问责制需要。但同时也应看到,很多问责制计划例如“声誉排行”、“绩效报告”、“学术审查”、“市场力量”等有着向中心点移动的趋势,但它们永远也不可能达到中心点,所有的问责制计划只能在“国家优先权”、“学术问题”、“市场力量”三者博弈的动态变化中寻求趋向平衡,而不可能实现绝对的平衡。

其次,在“问责制三角形”实践模型中,高等院校内部问责制计划与外部问责制计划交错分布,各具特性。问责制的主、客体的划分以及问责的范围是区分美国公立高等院校内部问责制与外部问责制的重要尺度(表1)。其中“评估”、“学生校友调查”、“学术审查”属于高等院校内部问责制的范畴,“认证”、“市场力量”、“绩效预算”、“绩效拨款”、“绩效报告”、“各州报告卡”、“声誉排行”、“标准化测试”等属于高等教育外部问责制的范畴。

表1 美国高等教育问责制分类

美国公立高等院校内部问责制与外部问责制是美国公立高等院校实施问责制的两种不同形式,二者是对立统一的关系。首先,内部问责制是在外部问责制的压力作用下产生的,外部利益相关者对高等院校的问责使得高等院校面临巨大的“责任说明”,公立高等院校必须尽量提升内部教育质量并证明有效使用了高等教育经费;其次,内部问责制与外部问责制的主、客体的不同是二者的本质区别,外部问责制是指立法机构、高等教育行政管理机构、社会组织、公众等利益相关者对美国公立高等院校绩效或财政方面的问责,内部问责制是高等院校内部利益相关者之间的问责;最后,通过外部问责强化内部问责是美国高等教育问责制发展的重要趋势。美国高等教育质量与绩效的提升既需要外部利益相关者的支持与监督,更需要在内部形成自我管理、自我改进的运行机制。高等院校建立以内部质量保障机制为主、外部监控机制为辅的双重质量保障体系,形成“以外促内、内外结合”的运行机制是高等院校质量保障体系的总体目标。高等院校通过“学术审查”、“评估”、“学生校友调查”等内部问责制构建内部质量保障体系,通过“绩效拨款”、“绩效预算”、“绩效报告”、“认证”等外部问责制履行其对政府、消费者的公共责任。此外,由于问责制主体的变化及“国家优先权”、“学术问题”、“市场力量”三者的动态博弈,内部问责制计划与外部问责制计划没有绝对的界限。

再次,高等院校内部问责制重视“学术问题”。在约瑟夫·博克的“问责制三角形”中,“评估”、“学生校友调查”、“学术审查”等高等院校内部问责制计划总体上趋向于“学术问题”的一角,学术性成为高等院校内部问责制的重要特征。高等院校内部问责制其实质是一种专业问责制,是高等教育系统内部学术机构的自我问责和规范,而这恰是高等院校自治和自主的表现,以专业取向为特征的高等院校内部问责制将成为问责制发展的趋势。美国公立高等院校内部问责制以“学术问题”为出发点,重在提升内部责任主体的责任意识,改进内部教育质量,内部问责的结果只作为改进高校内部教育质量和机构效率的依据,因此偏离“国家优先权利”和“市场力量”。

三、理想模型“问责制三角形”的构建

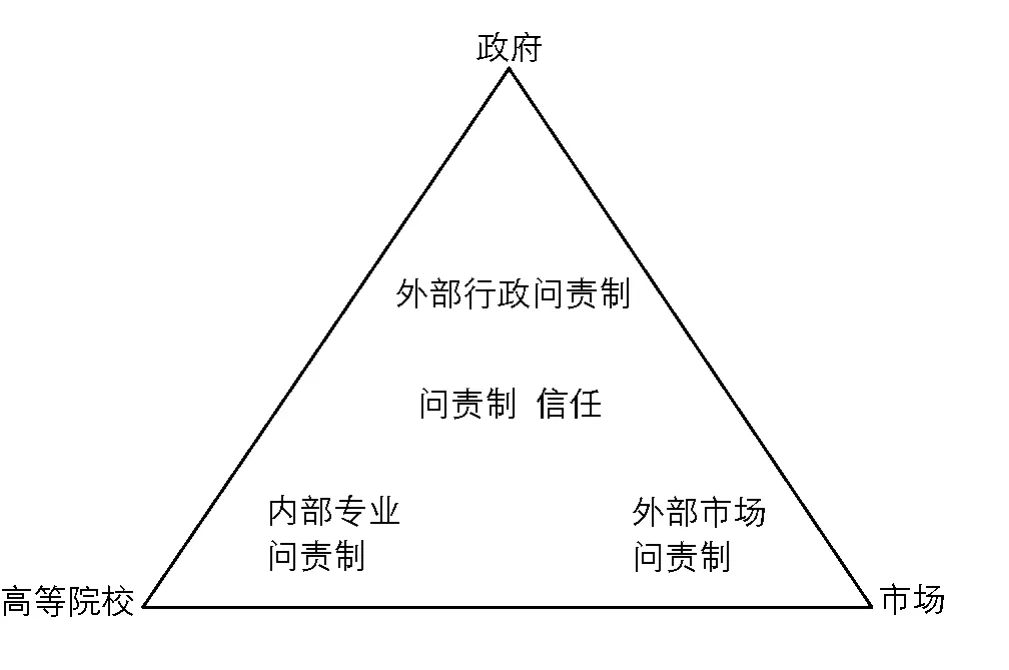

根据约瑟夫·博克、马丁·特罗等学者构建的高等教育“问责制三角形”理论分析框架,笔者提出理想的问责制模型(图5),以此加深对高等教育问责制复杂性的理解,并以更加理性的态度来反思和追问高等教育问责制的发展方向。在理想模型“问责制三角形”中,政府、高等院校与市场是此模型的主干。政府、高等院校和市场基于问责制与信任而发生联系,也基于问责制与信任的不同类型与程度而发生偏向,各自成为三角形的一端。

图5 理想的问责制模型

首先,问责制与信任是此三角模型的核心矛盾体,问责制与信任存在的悖论是国家、高等院校和市场不得不面临的一种发展困境。只有在信任的基础上,高等院校与外围支持性社会才能更好地互相支持、互相依靠。问责制与信任是一组矛盾统一的概念,问责制要求高等院校提供资金使用的说明,而信任意味着高等院校可以自由支配高等教育经费而不需要解释资金的去向。外部利益群体对高等院校信任的缺失为高等教育问责制的兴起埋下了伏笔,问责制的兴起是对高等院校信任的替代;另一方面,问责制提高了高等院校运行的效率与透明度,为外部群体审视和检查高等院校内部教育质量和财政状况敞开了方便之门。

其次,趋于政府一角的问责制是外部行政问责制。高等院校行政问责制以科层制、单向的信息流、清晰的控制链、官僚化的学校和系统组织为主要特征,向不同级别的政府部门报告,以民主方式得到法律赋予的联邦和地方机构的评议与审查。[13]高等院校的管理者或董事会成为行政问责制的问责对象,为了保证高校的教育质量和纳税者的钱花得明智而被问责。高等院校行政问责制支持政府的政策方针,并在理论和行为规范上得以体现。高等院校行政问责制可以看作是一种民主问责制,高等院校需要向公众提供有关学校教育质量、教育成本、学生成绩、就业率、家长对学校的评价、州以及联邦的政策和实践、董事会的政策和实践等信息。高等院校行政问责制的结果由政府和公众投票决定,高等院校问责制办公室将根据问责的结果出台相关的奖惩措施。

再次,趋于公立高等院校一角的问责制是以专业主义为取向的问责制。以专业主义为取向的问责制主张问责制是一种由学校内部或行业协会专业人士控制的内部问责模式,通过学校学术评议会、教师或专业性的学术组织来对学生的学业成绩、教师的行为以及学校内部教育教学质量进行问责,学生的成绩和教师的业绩被认为是能真实代表学生进步和学校发展的核心指标。专业模式问责制是高等院校以改进完善为目的的自我评价监督过程与学校内部质量保障的自觉行动。以专业主义为取向的问责制允许外部专业审查机构对高等院校的绩效进行审查,通常他们会对教师的专业化发展、学校的治理结构、学校的管理人员等提出修正意见和申诉程序。以专业主义为取向的问责制模式赋予高等教育专业人员更多的专业发展的机会,高等院校的办学品质应由专业人员控制和改善。

最后,在“问责制三角形”中趋向市场的问责制是外部市场问责制。以市场为导向的高等院校外部问责制是一种以高等教育消费者为导向的问责制模式。这种问责制通常由家长和社区成员作出教育决策,高等院校像在资本主义市场一样竞争优秀的学生,通常接受学生、家长、社区成员及学生组织的问责。以市场为导向的高等院校问责制的标准由高等教育消费者根据他们的利益制定,高等院校必须努力满足顾客们的需要。以市场为导向的问责制绩效指标通常分为两类:一类是高等院校在同类院校中的绩效,这些指标具有相似性,家长、学生及社会满意的高等院校被视为高等教育中的优质资源;一类是帮助家长、学生择校的信息。这种外部问责制的结果主要看被问责的学校是否达到同社区内高等院校的最低教育标准、该学校是否保持信息透明化和开放。家长和学生通过这种问责制择校,以此来激励本社区内的高校改进办学质量。

综上,美国高等教育学者约瑟夫·博克、马丁·特罗根据伯顿·克拉克的高等教育系统“三角协调模型”建构起高等教育“问责制三角形”的理论模型,揭示高等教育领域的一组基本矛盾,即“高等院校—政府—市场”对立统一的关系。约瑟夫·博克通过对数百所高等院校问责制的实践研究,构建起“问责制三角形”的实践模型,在学术界具有广泛影响。笔者基于以上的研究构建了理想模的问责制框架图,政府、高等院校和市场构成了美国高等教育的问责制系统。政府发挥管制作用,使得高等教育问责制做到有序发展,政府问责制是一种外部行政问责制;市场问责制带来高等院校之间的竞争,促进高等院校不断回应高等教育市场的需求;而以高等院校为主体的专业模式问责制,强调问责制的专业主义取向,以知识与学术权威为追求,以提升内部教育质量与效率为目的,是高等教育问责制今后发展的方向。

[1]Burton R.Clark.The Higher Education System:Academic Organization in Cross-national Perspective[M].Berkeley:University of California Press,1983:136.

[2](美)伯顿·克拉克.高等教育新论——多学科的视角[M].王承绪,徐辉,郑继伟,等译.杭州:浙江教育出版社,2003:159.

[3]Joseph C.Burke.Achieving Accountability in Higher Education:Balancing Public,Academic and Market Demands[M].San.Francisco:Jossey-Bass Press,2005:21-24.

[4]Joseph C.Burke.Balance All Sides of the Accountability Triangle[R].The Rockefeller Institute of Government,2004:18-22.

[5]Martin Trow.On the Accountability of Higher Education in the United States,in William G.Bowen and Harold K.Shapiro,Universities and Their Leadership[M].Princeton:Princeton University Press,1998:15-63.

[6]George D.Kuh.Imagine Asking the Client:Using Student and Alumni Surveys for Accountability in Higher Education in Joseph C.Burke's Achieving Accountability in Higher Education:Balancing Public,Academic and Market Demands[M].San Francisco: Jossey-Bass,2005:148-172.

[7]王淑娟.美国公立院校的州问责制[M].北京:知识产权出版社,2010:82.

[8]William F.Massy.Academic Audits for Accountability and Improvement in Joseph C.Burke's Achieving Accountability in Higher Education:Balancing Public,Academic and Market Demands[M].San Francisco:Jossey-Bass,2005:173-197.

[9]Joseph C.Burke and Henrik Minassians.Performance Reporting:“Real”Accountability or Accountability“Lite”Seventh Annual Survey 2003[R].The Nelson A.Rockefeller Institute of Government,2003:3.

[10]陈运超.高等教育质量的判识维度[J].西南大学学报:社会科学版,2011(3):128-134.

[11]马健生.公平与效率的抉择:美国教育市场化改革研究[M].北京:教育科学出版社,2008:294.

[12]Robert M.Zemsky.The Dog That Doesn't Bark:Why Markets Neither Limit Prices nor Promote Educational Quality in Joseph C.Burke's Achieving Accountability in Higher Education:Balancing Public,Academic and Market Demands[M].San Francisco: Jossey-Bass,2005:275-295.

[13]Ivar Bleiklie and Maurice Kogan.Organization and Governance of Universities[J].Higher Education Policy,2007(20):477-493.

责任编辑 郑 君

G640

A

1673-9841(2015)02-0055-06

10.13718/j.cnki.xdsk.2015.02.008

2014-12-20

徐辉,教育学博士,重庆市教育科学研究院,教授,博士生导师。

西南大学2013年人文社会科学研究重大项目“统筹城乡教育发展进程中的县级政府角色与行为研究”(13XDSKZ008),项目负责人:徐辉;重庆市教育科学“十二五”规划2014年度规划重点课题“美国公立高校内部问责制质量保障机制研究”(2014-GX-054),项目负责人:袁潇。