环境规制陷阱与技术进步方向转变效应检验

董直庆,焦翠红,王芳玲

(1.吉林大学数量经济研究中心,吉林长春130012;2.华东师范大学商学院,上海200241)

环境规制陷阱与技术进步方向转变效应检验

董直庆1,2,焦翠红1,王芳玲1

(1.吉林大学数量经济研究中心,吉林长春130012;2.华东师范大学商学院,上海200241)

前沿研究关注环境规制对技术进步的激励作用,却普遍忽视环境规制与技术进步方向转变的非一致性。文章构建二阶段模型演绎环境规制与技术进步方向的作用机制,检验我国环境规制与技术进步方向关系、环境规制陷阱的存在性及技术进步方向转变的效果。研究表明:(1)环境规制存在陷阱,环境规制强度和清洁技术研发并非同向变化,仅当清洁技术创新满足激励相容约束时环境政策才能有效激发清洁技术研发。(2)环境规制与清洁技术吻合厚左U形关系,出现非同步性效应且多数地区处于U形左侧阶段。而这类环境规制与清洁技术创新的非同步性源于技术进步方向转变的门槛效应,只有当经济发展水平达到临界状态时,政策管制才可能转变技术进步方向,提升环境质量。

环境规制;技术进步方向;清洁技术

一、前 言

社会经济快速发展伴随着环境问题日益严重,环境污染对人类的生产和生活破坏力不断加大。联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)第四次评估报告发现,全球平均气温每变暖4℃,全球国内生产总值平均损失将达1%-5%。①IPCC:《气候变化2007:综合报告》[R],2008:5-22。虽然不少短期措施可以抑制环境恶化,但从长期上看环境治理还主要依靠技术进步,清洁技术创新更是成为实现环境保护和经济增长双赢的有效途径。然而,在自由市场环境下清洁技术创新往往不足,非清洁技术领域由于资源和利润优势往往吸引更多的资源投入,如何激励清洁技术的研发引发关注。

学术界就环境规制和技术创新关系的探讨,主要观点有三:第一种观点认为环境规制与技术创新没有明显的相关性,环境政策管制并不会促进技术创新。Cesaroni和Arduini(2001)使用专利申请数表示技术创新对欧洲化工业进行研究,结果表明严厉的环境政策管制与技术创新之间并不存在明显的相关性。Aiken等(2009)以治污成本支出表征环境规制和Malmquist生产率指数表示技术创新水平,利用美国、德国、日本及荷兰四国制造业部门数据进行考察,发现不同地区和国家环境规制变化并未降低技术创新水平。第二种观点认为环境规制将增加企业成本支出负担,不仅无法激励技术创新,反而可能降低企业的技术创新和市场竞争力。因为在给定的生产技术、资源配置水平和特定需求水平环境中,企业已经依据生产约束条件做出最优选择,额外的环境规制只能增加企业的成本支出,尤其是对那些环境成本占生产成本比例较高的行业和产业,环境规制产生的负外部性效果更明显(Gollop和Roberts,1983;Conrad和Wastl,1995)。第三种观点认为在环境规制措施设计合理的前提下,恰当的环境规制能够激励被规制企业进行技术革新从而提高生产效率,通过技术创新收益抵减环境规制成本进而提高企业动态竞争优势。这种观点最早由Porter(1991)提出,随后众多学者就环境规制如何通过技术创新的补偿效应实现环境与经济的双赢机制进行了更为深入的探讨。Ambec和Barla(2002,2006)基于组织失灵视角提出,政府实行环境规制可以有效限制企业在提高生产率过程中的租金抽取和延迟创新投资行为,降低企业技术创新的组织成本,激发企业经理及时进行创新投资。Popp等(2009)和张成等(2011)从短期和长期角度分析了环境规制对企业技术创新的影响,指出短期企业难以通过改变自身的生产决策以满足环境规制的要求,这通常会降低企业产量并压缩企业的利润空间。但在长期中基于动态决策,环境规制能够激发企业开展新的污染控制设备、清洁的生产方法、环境友好型替代产品的创新与应用,使创新效应产生收益以弥补企业“遵循成本”的负面效应,进而有助于环境质量的提升。

通常,技术创新可分为非清洁技术创新(污染型的技术创新)和清洁技术创新两类,环境管制对技术创新的作用方向并不确定。Acemoglu等(2012)将中间产品和技术分成清洁和非清洁两类,构建出技术进步方向的内生化框架,分析环境政策对技术创新的影响,通过数值模拟方式发现最佳的环境政策应为税收和补贴的组合而非单一政策,如果政府干预得当可以在短期内就实现经济增长和环境质量改善的双赢目标。董直庆等(2014)基于内生经济增长模型,结合我国经济数据就不同技术进步方向对环境质量、城市用地和经济产出的影响进行了数值模拟,发现只有转变技术进步方向使清洁技术足够大时,环境质量与经济增长才可以实现共生发展。李斌等(2011,2013)选用工业二氧化硫最终污染排放水平衡量治污技术,发现我国环境规制强度与治污技术呈U形特征,通过面板门槛模型分析发现环境规制对清洁技术的作用存在双重门槛效应,当环境规制强度处于不同门槛值时,环境规制与清洁技术创新水平关系的差异性明显。这表明环境规制对清洁技术创新的作用也并不一定正向。

为什么环境规制技术创新效应结果不同?不仅技术创新的投资回报存在不确定性,而且技术创新方向本身也具有不确定性。Acemoglu等(2012)系统演绎了技术进步方向的内生化过程,发现技术创新方向受制于要素禀赋和相对增进型技术效率,市场最终选择何种类型技术取决于技术创新的相对利润。一些研究提出利用与环境相关的专利申请数量表征清洁技术创新水平,由于目前尚未形成明确关于环境专利的分类标准,清洁技术创新涵盖范围广且难以准确度量,受数据限制,大量研究集中于环境规制对总体技术创新的影响分析,缺乏环境规制对清洁技术创新的作用效应考察。基于此,本文通过数理模型判定环境规制与清洁技术创新的作用机理,利用我国省际面板数据检验环境规制与清洁技术创新关系,结合非线性门槛面板模型考察环境规制与清洁技术创新非同步的成因。本文创新性工作在于:一是将技术进步区分为清洁和非清洁两类,结合Johnstone(2010)可再生能源相关专利所对应的国际专利分类准则,利用我国专利公布公告系统数据库搜索可再生能源的相关专利集,统计不同时期省际可再生能源专利数据,分地区考察环境规制与技术创新方向转变的关联性。二是检验环境规制与技术创新的非同步成因及技术创新的路径依赖特征。李斌等(2013)认为环境规制强度存在门槛效应,不同环境规制强度导致了技术创新方向变化。但我们认为,技术创新的非线性效应并非来自环境规制本身,更多是源于技术创新方向本身的路径依赖性,尤其是资源禀赋控制了技术创新的方向,当经济发展水平未达到临界点时环境规制可能出现反向效果。本文从经济发展阶段视角考察技术创新方向转变的门槛特征,强调当经济发展水平跨越清洁技术创新门槛的临界值时,环境规制比政府直接出资对清洁技术创新的激励效用更强。

二、理论模型

假定整个生产过程分为两个阶段:第一个阶段生产中间品,第二个阶段利用中间品合成最终产品。中间品又分为清洁品和普通品两类,其中清洁型中间品(q)通过清洁技术生产,且不会影响环境质量,而普通型中间品(p)所利用的生产技术仅能提高生产效率,并不改变单位产量的污染数量,因而普通型中间品的生产将会对环境质量产生负向影响。所有中间品全部用于最终品的生产而不进入消费领域,最终品由清洁型中间品和普通型中间品生产,并最终以资本品和消费品两种形态出现。

假定清洁型中间品和普通型中间品的生产采用C-D生产函数形式:, j∈{q,p}。其中,α∈(0,1),Xjt代表j部门中间品产出规模,Ljt代表生产中间品j使用的劳动力数量,将劳动力总供给标准化为1,并在生产清洁型中间品和普通型中间品之间进行分配;Kjit代表生产中间品j使用的第i种资本品数量,这种资本品可以理解为生产过程中使用的机器设备;Ajit是与资本Kjit相对应的技术水平,这类技术进步既不偏向资本也不偏向劳动。

根据技术是否会产生污染分为清洁技术和普通型技术,清洁技术用于清洁型中间品的生产,普通型技术创新用于生产普通型中间品,一国技术进步设为各类技术的加总形式:Ajt=,j∈{q,p}。

技术创新过程满足:

其中,Aqt代表清洁技术创新,Apt代表普通型生产技术,γt表示技术进步率,ηj代表j部门技术研发成功率,sjt代表对技术j进行研发的劳动力规模,并将其标准化为1,即sqt+sqt≤1,且研发人员通常选择利润较高的技术进行研发。

企业依据利润最大化进行普通型技术创新,而不会为保护环境进行清洁技术创新。因此,初始时刻清洁技术创新落后于普通型生产技术创新,即满足如下条件:。其中,rq/rp为两类中间产品生产过程中使用的资本品如机器设备的相对成本。

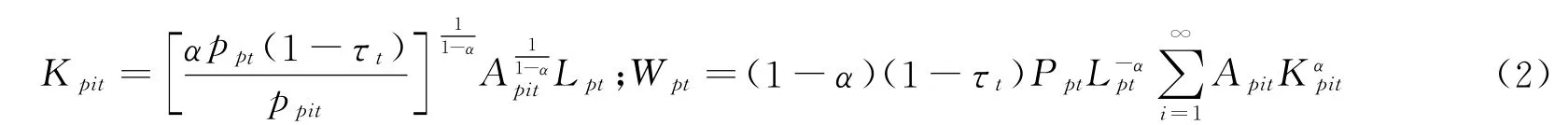

假定污染只在普通型中间品的生产过程中产生,其他生产过程不会产生污染,普通型中间品生产越多对环境的负外部性越大,环境质量越差。为提高环境质量对普通型中间品征收价内税(税率为τt),则普通型中间品生产商利润最大化问题:。其中,ppt为产品Xpt的价格,ppit为资本品如机器Kpit的价格,wpt为普通型生产部门的劳动力价格。依据利润最大化原则,上式对Kpit和Lpt求偏导,一阶条件满足:

资本品Kpit由垄断竞争厂商生产,生产成本和使用价格分别为和ppit,则为普通型中间品的生产提供物质资本的生产商,其利润最大化问题为:}。

结合(2)式并利用利润最大化条件,可得第i种资本品的价格为ppit=αrp,进而普通型中间品的生产提供资本品的生产商利润为:。

那么,为普通型和清洁型中间品的生产提供资本品的所有生产商利润总和分别为:

可知,清洁型产品部门与普通型产品部门的相对利润和税率与资本品成本呈反向关系,与中间品相对价格、相对技术创新水平及相对劳动力供给规模同向变化。为考察技术创新对企业利润的影响,将中间产品相对价格和劳动力相对供给转换成技术创新的函数形式。结合资本量与其价格计算可得两部门劳动力价格:。

若劳动力市场满足完全竞争假定,部门间劳动工资无差异,则两部门中间产品相对价格:

那么,均衡状态下最终品生产的利润最大化一阶条件为pjt=pt×∂Yt/Yjt,j∈(q,p),其中,pjt为j部门产品Xjt的价格,pt为最终品Yt的价格。将最终产品生产函数代入得到清洁与非清洁两部门价格关系pqt/ppt=(Xqt/Xpt)-1/σ,得到普通型及清洁型中间品的产出:

整理计算可得清洁型产品与普通型产品部门的相对利润为:

由模型可知,研发人员根据清洁产品和普通产品部门的相对利润来决定投入哪一类技术创新。也就是说,当清洁型产品部门相对利润较高时,研发人员只进行清洁技术创新;当普通型产品部门的相对利润较高时,研发人员只进行普通型技术创新;当两部门利润相等时,不同类型技术创新无差异。令sqt+spt=1,设sqt=s,则spt=1-s,(6)式可改写为:

由于σ>1,则-(1-σ)>0,f(s)是s的严格增函数。

(1)技术进步率γ为常数。当τt=0即无环境规制时,由于初始时刻相对技术创新满足,有f(0)<f(1)<1,此时清洁型产品部门生产的利润小于普通型产品部门,研发人员一致选择普通型生产技术创新研发。则当sq0=0,sp0=1,Aq,t=Aq,t-1,Ap,t=(1+γηp)Ap,t-1,生产技术创新以γηp速率增长,市场无清洁技术创新。这表明在无政策管制如环境污染税时,技术创新只发生在普通型生产技术方向,结果是生产技术水平不断提高而清洁技术水平不变;在无政府管制即市场自发环境下,清洁技术往往研发不足。

当τt>0时,由于σ>1,随着税率的增加,f(s)的值逐渐增大,当f(s)=1,税率提高,使清洁型产品部门的技术创新利润与普通型产品部门相等,市场对清洁技术与生产技术创新无差异。此时,税率满足:,其中,τt∈(0,1)。这时研发人员进入两类技术领域研发所得的收益相同,自由选择在清洁型产品部门或者是普通型产品部门进行研发,并且技术创新水平由式(1)决定。

如果想要得到清洁技术创新的绝对发展,则税率强度应使得无论科学家如何分配、相对技术水平为何种程度,都能实现创新只发生在清洁技术方向,则有f(0)>1,税率需满足:

(2)若技术进步率γ可变。一般地,若从技术研发的角度讲,人力资本和研发投入水平直接决定技术进步率。然而,Aghion等(2001)发现,技术进步存在路径依赖特征,特定时期要素禀赋和经济发展水平决定技术创新速度和方向。假定技术进步γt与R&D研发投入正相关,并且γt的 R&D支出关系满足,而张海洋(2005)利用中国经济数据检验发现,技术进步率与R&D支出之间满足γt=λtRρt,其中λt表示影响技术进步的其他因素。

假定研发投入Rt=μtYt,μt为产出用于R&D支出的比例,由γt=λt(μtYt)ρ则有:

考虑经济发展对环境规制的清洁技术创新效应,(9)式对τ求一阶偏导:

可知,经济产出Yt会通过影响清洁与非清洁部门的研发人员数量分配改变环境规制对清洁技术创新作用的临界值,也就是通过临界值变化转变技术进步方向,那么:

因此,若环境规制并未使经济产出达到临界值,则技术进步方向不变。

三、模型选择、指标设计和数据来源说明

数理模型推导表明,环境规制并不一定能够诱发技术创新方向转变,当环境规制强度处于某临界值时,才可能会显著促进或抑制清洁技术发展,二者可能表现出U形关系。为了证实环境规制的技术创新方向效应,本文借鉴库兹涅茨对经济增长和环境污染关联性二次曲线特征假定,引入环境规制的一次项及平方项。由于清洁技术创新并非仅限于环境规制的作用结果,还受经济发展水平、外商直接投资和所有制结构的影响,为此,模型设定如下:

其中,QJit表示第i个省份在t年的清洁技术创新水平;HGit、lnEDit、FDIit和OSit依次表示第i个省份在t年的环境规制强度、经济发展水平、外商直接投资水平和所有制结构,c是不随个体变化的截距,Vi为个体效应,β为待估参数,εit为随机误差项。

被解释变量清洁技术创新,本文依据Johnstone归纳出的可再生能源相关专利所对应的国际专利分类(IPC)编码,利用我国专利数据库,通过设置日期、IPC分类编码及地址搜索与某一类可再生能源相关专利集,统计出不同时期我国30个省份的可再生能源专利数据。

环境规制作为一项社会管制,依据不同规制手段可具体分为命令型环境规制、激励型环境规制和信息披露型环境规制(许慧,2014)。其中,激励型环境规制强调以市场为导向利用排污费征收、排放权交易及补贴等经济手段来规范排污者行为,进而实现将污染外部成本内部化并鼓励企业清洁技术创新,避免了命令型环境规制中政府制定命令所付出的行政成本和信息搜集成本,而且对企业激励作用效果更佳,同时比建立在自愿参与基础上的信息披露型环境规制更易于实施,是本文主要考察对象。环境规制(HG)从两方面进行衡量:一是选择地区排污费收入占GDP比重(HG1),来衡量政府施加在企业上的环境规制强度,一般地,政府排污费收入可以有效衡量企业的治污成本支出,该比重越大,表明环境规制强度越高;二是用工业污染治理项目完成投资额占GDP比重(HG2),来反映政府在环境规制方面所付出的努力,该指标值越大,环境规制水平越高。

控制变量测度如下:经济发展水平采用实际人均GDP来反映;外商直接投资指标选用FDI占GDP比值衡量,虽然FDI对技术进步的作用方向并不确定,但众多学者认为FDI是影响技术进步和环境效率的重要因素,如李斌等(2011)通过将FDI引进研发模型发现其有利于提高清洁技术创新水平,宋马林和王舒鸿(2013)指出FDI对环境效率会产生显著影响;所有制结构选择规模以上工业企业资产中国有及国有控股工业资产所占比重来表示,考虑到我国转轨经济体内存在行政管制,不同所有制企业在经营管理、税收负担和投融资等方面都存在差异进而影响其技术效率。在此,选取2003-2011年除西藏以外的30个省份数据作为样本,数据来源于历年《中国统计年鉴》、《中国环境统计年鉴》、CHNS数据库以及知识产权专利网站。

为直观了解清洁技术创新与环境规制强度的作用关系,我们分别画出清洁技术创新水平QJ与HG1、HG2两种环境规制强度变化的散点图(见图1和图2)。

图1 QJ与HG1散点图

图2 QJ与HG2散点图

图1和图2的散点图及相应拟合线表明,清洁技术创新与环境规制强度表现为明显的左厚U形关系,与我们上节的理论预期一致,间接验证了计量模型设定形式的合理性。绝大部分数值处于拐点值左边,表明环境规制强度增加时清洁技术创新处于下降阶段,环境规制尚未有效激励清洁技术研发。比较两图可以看出,以向企业征收排污费表征的环境规制,清洁技术创新与环境规制表现出更为明显的U形曲线特征,且拐点出现的时间更早。

四、实证检验结果与评价

为了考察环境规制强度并非越高越有利于清洁技术研发,首先通过环境规制变量HG1考察环境规制强度对清洁技术创新水平的影响(表1中模型1),考虑到环境规制对企业生产技术进步的影响可能存在一定时滞,引入一期滞后回归模型(表1中模型2)。同时,以HG2来衡量环境规制强度进行类似回归进行稳健性检验(表1中模型3和模型4)。本文所采用的面板数据时间跨度较短且时间维度远小于横截面维度,单位根过程的影响很小,因而基本可以不用考虑时间序列数据的平稳性问题。通常对于短面板数据由于每个个体信息量有限,一般假定随机扰动项满足独立同分布且不存在自相关。表1给出了各模型的检验结果和回归结果。

F检验和Hausman检验结果支持四个模型均采用个体固定效应模型,表1的回归结果显示,模型1中环境规制变量HG1的一次项系数和二次项系数符号分别为负和正,验证了我国清洁技术创新与环境规制之间呈现U形关系,也就是清洁技术创新水平先随环境规制强度的增加而降低,当环境规制达到一定强度后,环境规制越强则清洁技术创新水平越高,其拐点约在0.3220%,即对企业征收排污费收入占GDP比值为0.3220%时,将激励企业从传统普通型技术转向清洁技术创新领域。不过,应该看到,当前全国平均环境规制强度为0.0616%,远低于拐点水平,意味着当前实施过强的环境规制可能产生反向效果。滞后一期的模型2中,回归系数在统计意义上并不显著,表明企业清洁技术创新对政府环境规制的反应可能不存在一期滞后效应,我们也对滞后两期进行拟合,发现U形关系在统计意义上仍不显著,表明规制效果更多反映在当期中。模型3和模型4中稳健性检验结果与模型1和模型2相吻合,环境规制拐点水平约为0.6693%。另外,对比HG1和HG2的系数及拐点值可以看出,前者一次项系数和二次项系数的绝对值均显著大于后者,且拐点值更小,说明相对于政府通过规制措施激发企业进行清洁技术创新而言,政府直接出资治理污染的环境规制方式抑制了清洁技术快速向U形右侧转变。由此可见,通过政府政策而非直接介入对企业清洁技术创新的影响更有效,即环境规制方式不同效果差异明显。当然,各模型的回归结果与本文预期相同,验证了理论模型结论。

表1 环境规制转变技术进步方向效应的检验结果

经济发展水平lnED对清洁技术创新正向作用显著,暗示地区人均收入水平越高且经济增长越快,企业和居民环保意识越强,越易于激发清洁技术创新水平的提高。所有制结构OS和清洁技术创新水平正相关显著,说明国有及国有控股企业更容易进行清洁技术研发,原因可能是国有企业具有较强的规模效应,具备强大的资金和人才实力,在大型的科研开发和前沿清洁技术攻关中具有优势,而且更易得到政府政策支持和资金补贴,因而在政府环境规制下具有更强的清洁技术创新动力。外商直接投资FDI对清洁技术创新的影响显著为负,说明投入到中国的大部分FDI可能是在加工贸易领域,对环境质量提升作用并不高,甚至可能是将过时和污染程度高的技术转移到中国。

由于中国区域间在经济发展水平和环境规制政策多方面差异,按照统计局网站上的划分标准,将30个省份分为东部、中部和西部三大经济地区,进一步考察区域环境规制对清洁技术创新水平的影响,回归结果如表2所示。

表2 环境规制对清洁技术创新作用的分地区回归结果

回归结果显示,东、中部地区环境规制强度与清洁技术存在显著U形关系,从HG1的一次项和二次项系数值可以看出,东部地区U形曲线更加陡峭,即同等环境规制强度对东部地区清洁技术进步的影响更大。另外,东部地区环境规制拐点值(0.1456%)相对于全国水平(0.3220%)来得更早,中部地区拐点值(0.3399%)则迟于全国的拐点值水平。同时,从数据中不难发现,2011年东中部地区环境规制强度分别为0.0289%和0.0563%,距离拐点还有很大距离。西部地区环境规制HG1和HG21系数符号分别为负和正,但二次项并未通过显著性检验,说明西部地区清洁技术进步并未随着环境规制的增强呈现先下降后上升的U形变化趋势,一次项系数显著为负意味着环境规制对西部地区清洁技术进步存在明显的抑制作用,这可能源于相对落后的经济发展水平和较低的环境效率,低收入生活水平决定了人们对环境质量需求较低,即使实施严格的环境规制也难以激励企业进行清洁技术创新。可以看出,在东部、中部和西部地区,经济发展水平lnED仍是影响清洁技术创新的重要因素。所有制结构OS对东部和中部地区的清洁技术创新有显著正向影响,同表2中回归结果一致,而对西部地区清洁技术进步产生负向影响但并不显著。外商直接投资FDI和东西部地区清洁技术创新负相关却与中部地区正相关,说明外商直接投资的清洁技术创新存在地区效应。

五、环境规制陷阱和门槛值估计

那么,为什么不同地区环境规制转变技术创新方向会存在差异呢?我们发现,这种差异性可能和区域经济环境有关,只有越过一定的经济发展阶段,环境规制才可能发挥清洁技术创新转变效果,也就是环境规制对清洁技术创新的作用存在“门槛”效应。利用Hansen(1999)的面板门槛模型引入交互项来验证我国环境规制对清洁技术创新是否存在陷阱。

其中,经济发展水平lnEDit为门槛变量,lnEDit为特定门槛值,φ为指标函数,I(·)反映个体效应,uit为随机干扰项。门槛模型的思想在于,首先使每一个观测值减去其组内平均值来消除个体效应,然后在给定门槛值时对模型进行估计得到残差平方和,选取残差平方和最小处对应的门槛值即为待求的真实门槛值。

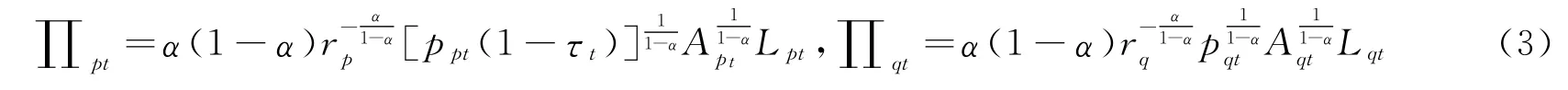

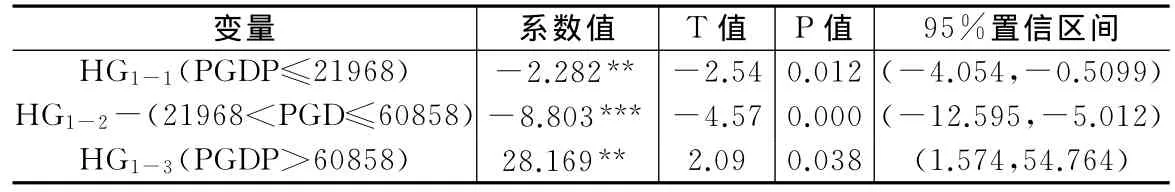

首先,进行门槛效应检验确定门槛个数,依次在不存在门槛值、存在一个门槛值、两个门槛值和三个门槛值的条件下对上述模型进行估计检验,利用Hansen提出的Bootstrap法反复抽样300次得到P值和相应的F统计量,检验结果见表3。单一门槛检验结果表明,在1%显著性水平下拒绝不存在门槛效应的原假设,双重门槛效应检验在5%显著性水平下拒绝只存在一个门槛值的原假设,双重门槛效果显著,而三重门槛效应没有通过显著性检验,表明模型只存在两个门槛值的原假设,因而判定经济发展水平存在2个门槛值。采用“格栅搜索法”(Grid Search)确定门槛值,发现两个门槛值分别是lnED1=0.787和lnED2=1.806,相应的实际人均GDP水平(PGDP)为21968元和60858元。

表3 门槛变量的自抽样检验结果

表4 环境规制变量参数估计结果

确定门槛值以后,运用(12)式进行门槛参数估计,得到不同经济发展门槛下环境规制对清洁技术创新的影响效果,见表4。结果表明:(1)当地区人均GDP低于21968元时,环境规制对清洁技术创新的边际影响系数为-2.282,环境规制强度的增加会抑制清洁技术创新水平的提高;(2)当人均GDP介于21968-60858元之间时,环境规制对清洁技术创新的边际影响系数继续下降至-8.803,环境规制对清洁技术创新的抑制作用进一步加大,即环境规制对清洁技术创新作用过程存在经济发展水平的“门槛陷阱”效应;(3)人均GDP越过60858元高门槛值时,边际系数达到28.169,环境规制对清洁技术创新有明显的促进作用。环境规制对清洁技术创新的影响效应取决于经济发展处于什么阶段。可以从两个方面进行理解:首先,经济发展方式转变的内在驱动作用。经济发展阶段的变化要求高投入、高污染、高消耗的粗放型增长方式向节能环保、技术进步驱动的可持续型增长方式转变,而进行清洁技术创新是实现这种经济增长方式转变的根本有效手段,此时政府环境规制措施的实施和强度的增加会进一步促进清洁技术创新水平的提高。其次,随着人均收入水平的提高,人们对生活质量有更高的要求,从而对高环境质量的需求提高,企业有了实施清洁生产的内在动力,进行清洁技术创新一方面可以满足环境规制的要求,另一方面可以通过“创新补偿效应”提高企业竞争力。相反,当一个地区经济水平较为落后时,经济增长、收入提高就成为地区面临的主要问题,而且收入水平较低,人们对高环境质量需求低,即使严厉的环境规制也难以激励企业进行清洁技术创新。

六、基本结论

本文首先利用数理模型推导出征收污染税的环境规制措施在一定强度范围内时,能够促进创新从生产技术向清洁技术方向发展,然后利用中国2003-2011年30个省份的面板数据进行经验分析,通过构建面板计量经济模型,检验了我国环境规制对清洁技术创新的影响,并进一步采用门槛模型判定环境规制的清洁技术创新效应中是否存在经济发展的门槛效应。主要结论是:(1)整体来看,中国的环境规制强度与清洁技术创新符合U形关系,即随着环境规制强度的加大,清洁技术进步呈现先下降后上升的发展趋势。(2)现阶段中国环境规制强度处于U形轨迹的下降阶段,远低于拐点值,环境规制对清洁技术创新具有负向抑制效应,表明我国环境规制强度尚处于较低水平,适当提高政府对企业的环境规制强度能够促进清洁技术创新的不断发展。(3)不同的环境规制形式会影响清洁技术创新与环境规制强度U形关系曲线的变化幅度和拐点水平,政府施加给企业的环境规制强度比直接出资进行环境治理对清洁技术创新的促进作用更强。(4)分地区经验分析表明,环境规制强度对清洁创新技术的作用在发达地区和欠发达地区间存在差异,我国东部地区和中部地区的环境规制强度与清洁技术创新之间符合U形发展趋势,西部地区U形关系在统计意义上并不显著。(5)各地区环境规制强度均尚未达到拐点值,但东部地区要先于全国平均水平突破拐点,中部地区则稍迟于全国拐点水平。(6)面板门槛模型实证结果表明,经济发展水平存在双重门槛效应,并且存在“门槛陷阱”:当经济发展水平低于第一个门槛值时,环境规制对清洁技术创新具有负向作用;当介于两个门槛值之间时,进入门槛陷阱区,会进一步加大环境规制对清洁技术创新的抑制作用;当经济发展跨越第二个门槛值时,环境规制强度的增加显著促进清洁技术进步。

[1]董直庆,蔡啸,王林辉.技术进步方向、城市用地规模和环境质量[J].经济研究,2014,(10).

[2]李斌,彭星,陈柱华.环境规制、FDI与中国治污技术创新——基于省际动态面板数据的分析[J].财经研究,2011,(10).

[3]李斌,彭星,欧阳铭珂.环境规制、绿色全要素生产率与中国工业发展方式转变[J].中国工业经济,2013,(4).

[4]宋马林,王舒鸿.环境规制、技术进步与经济增长[J].经济研究,2013,(3).

[5]许慧.低碳经济发展与政府环境规制研究[J].财经问题研究,2014,(1).

[6]张成,陆旸,郭路,于同申.环境规制强度和生产技术进步[J].经济研究,2011,(2).

[7]张海洋.R&D两面性、外资活动与中国工业生产率增长[J].经济研究,2005,(5).

[8]Acemoglu D.,Aghion P.,Bursztyn L.,et al.The Environment and Directed Technical Change[J].American Economic Review,2012,102(1):131-166.

[9]Aiken D.V.,Färe R.,Grosskopf S.,et al.Pollution Abatement and Productivity Growth:Evidence from Germany,Japan,the Netherlands,and the United States[J].Environmental and Resource Economics,2009,44:11-28.

[10]Ambec S.,Barla P.A Theoretical Foundation of Porter Hypothesis[J].Economic Letters,2002,75(3):355-360.

[11]Ambec S.,Barla P.Can Environmental Regulations be Good for Business?[J].An Assessment of the Porter Hypothesis,Energy Studies Review,2006,14(2):42-62.

[12]Cesaroni F.,Arduini R.Environmental Technology in the European Chemical Industry[R].LEM Working Paper,2001.

[13]Conrad K.,Wastl D.,The Impact of Environmental Regulation on Productivity in German Industries[J].Empirical Economics,1995,20(4):615-633.

[14]Gollop F.M.,Roberts M.J.Environmental Regulations and Productivity Growth:The Case of Fossil-Fueled E-lectric Power Generation[J].Journal of Political Economy,1983,91:654-674.

[15]Hansen B.E.Threshold Effects in non-dynamic Panels:Estimation,Testing,and Inference[J].Journal of Econometrics,1999,93(2):345-368.

[16]Hartman R.,Kwon O.Sustainable Growth and the Environmental Kuznets Curve[J].Journal of Economic Dynamics and Control,2005,29(10):1701-1736.

[17]Johnstone N.,I.,Popp D.Renewable Energy Policies and Technological Innovation:Evidence based on Patent Counts[J].Environmental and Resource Economics,2010,45(1):133-155.

[18]Popp D.,Newell R.G.,Jaffe A.B.Energy,the Environment,and Technological Change[J].National Bureau of Economic Research,NBER Working Paper Series,No.14832,2009.

[19]Porter M.E.America’s Green Strategy[J].Scientific American,1991,268(4):168.

[20]Porter M.E.,Van der Linde C.Toward a New Conception of the Environment Competitiveness Relationship[J].Journal of Economics Perspectives,1995,9:97-118.

Environmental Regulation Trap and a Test of the Effect of Environmental Regulation on Directed Technical Change

Dong Zhiqing1,2,Jiao Cuihong1,Wang Fangling1

(1.Center for Quantitative Economics,Jilin University,Jilin Changchun 130012,China;2.Business School,East China Normal University,Shanghai 200241,China)

Frontier Literature focuses on the incentive role of environmental regulation in technological progress,but generally ignores the inconsistency between environmental regulation and directed technical change.This paper constructs a two-stage model to deduct the role of environmental regulation in directed technical change,and tests the relationship between environmental regulation and directed technical change,the existence of environmental regulation trap and its effect on directed technical change.It comes to the results as follows:firstly,there is a trap in environmental regulation,namely changes in environmental regulation intensity are inconsistent with ones in clean technology innovation,and environmental policy can effectively stimulate clean technology R&D only when clean technology innovation meets the incentive compatibility constraints;secondly,there is a thick left U-shape between environmental regulation and clean technology,which is featured by asynchronous effect,and most areas are located in the left side of the U-shape curve.The inconsistency between environmental regulation and clean technology innovation derives from the threshold effect of directed technical change;only when the economic development level crosses the threshold value,policy control may lead to directed technical change,thereby improving environmental quality.

environmental regulation;directed technical change;clean technology

X322;F270

A

1009-0150(2015)03-0068-10

(责任编辑:喜 雯)

2015-04-08

国家社会科学基金项目(14BJL031);教育部人文社会科学研究项目(13YJA790012);上海市“曙光计划”项目;吉林大学青年学术领袖培育计划项目(2012FRLX16)。

董直庆(1974-),男,浙江温州人,华东师范大学商学院教授、博士生导师,吉林大学数量经济研究中心教授;

焦翠红(1988-),女,河南安阳人,吉林大学数量经济研究中心博士生;

王芳玲(1989-),女,吉林长春人,吉林大学数量经济研究中心研究生。