大学生音乐态度行为对主观幸福感和生活满意度的影响*

范 尧,唐 珊△,周建雄,郝晓睿,洪 洁

(1.重庆医科大学公共卫生与管理学院 400016;2.重庆医科大学临床学院 400016;3.西南大学音乐学院,重庆400700;4.重庆医科大学药学院 400016)

近年来,音乐在大学生心理健康领域的应用越来越广泛,但音乐对心理健康的机制研究却相对薄弱。本研究结果有助于研究者了解音乐对大学生心理健康相关因素的影响机制,从而更好地将音乐运用于大学生心理健康领域,拓宽和丰富高校心理健康教育的途径和方法。

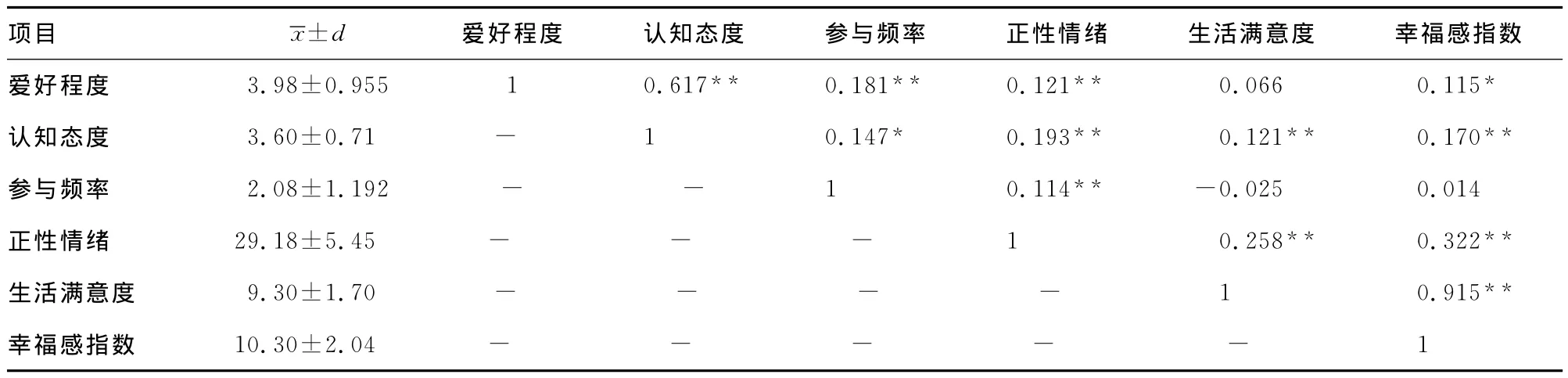

表1 音乐爱好程度、认知态度、参与频率与正性情绪、主观幸福感、生活满意度的相关矩阵

本研究选择正性情绪、主观幸福感和生活满意度这3个指标作为大学生的心理健康状况的表征。原因在于,正性情绪是心理健康的重要组成部分,同时对身体健康具有促进作用[1];主观幸福感对个体的心理健康具有非常重要的价值[2],是个体心理健康的一个重要指标[3];生活满意度是心理健康的重要指标之一[4],拥有较高生活满意度的个体通常会运用更有效的应对方式、拥有更佳的心理健康[5]。

研究者发现,音乐会对个体的情绪、主观幸福感、生活满意度产生显著的影响。在积极音乐的背景下,个体能调节由消极音乐所引发的消极情绪[6];消极情绪使人更易受负性事件的影响,而音乐能促进愉快情绪、有效地减轻个体对负性事件的易感性[7]。Thompson等[8]的唤醒和情绪假说提出:音乐能作为一种愉快的刺激,通过引发积极情绪和增加觉醒水平来提高认知能力。Creech等[9]研究发现音乐参与者的主观幸福感能得到增强。情绪与主观幸福感和生活满意度有密切的关系。有研究表明,积极情绪能增加个体的生活满意度[10];积极情绪能提高个体的主观幸福感,而且高水平的积极情绪体验与高的生活满意度呈正相关[2]。

研究表明正性情绪不仅是结果变量,也是原因变量。音乐态度和行为对正性情绪具有影响,而正性情绪又会影响主观幸福感和生活满意度。之前的研究多探讨音乐态度和行为对大学生心理健康的直接影响,很少关注中介因素的影响。本研究拟探讨正性情绪在音乐态度和行为与主观幸福感、生活满意度的关系中发挥的作用,为进一步阐明三者之间的关系提供更深入的证据。

1 对象与方法

1.1 对象 在重庆市某大学随机抽取598名同学进行调查,收回问卷587份,其中有效问卷571份,有效回收率为95%。调查对象男生173人,女生398人;二年级380人,三年级188人,四年级2人,五年级1人;四年制学生94人,五年制学生404人,七年制学生73人。

1.2 研究工具

1.2.1 大学生音乐态度行为问卷 音乐态度行为问卷包括音乐爱好程度、音乐认知态度与音乐参与频率。问卷采用5点评分,在本次测验中,此问卷的内部一致性α系数为0.82。

1.2.2 正性负性情绪量表(Positive and Negative Affect Scale) Watson等于1988年编制、黄丽等人(2003)译制,由20个形容词组成,包含正性情绪和负性情绪2个维度,各由10个形容词组成,采用5点评分。总量表的α系数0.82,正性和负性项目的α系数为0.85和0.83[11]。本研究中只采用正性情绪分量表。

1.2.3 大学生生活满意度评定量表(CSLSS) CSLSS(王宇中,2001)共有6个项目,前5个属于客观满意度项目,第6个项目是主观满意度,评分采用7点评分,分数越高,表示生活满意度越高。

1.2.4 Campbell幸福感指数量表 用于测查受试者目前所体验到的幸福程度。包括两个部分,即总体情感指数量表和生活满意问卷。中文版量表具有较好的信度和效度,总体情感指数与生活满意度的一致性为0.55[12]。

1.3 统计学处理 全部数据采用SPSS20.0建立数据库进行描述性统计、相关性分析及回归分析。

2 结果

2.1 相关分析结果 由表1可知,音乐爱好程度、认知态度、参与频率两两之间呈正相关,三者与正性情绪均呈正相关;音乐爱好程度与主观幸福感呈正相关,音乐认知态度与生活满意度、主观幸福感呈正相关。

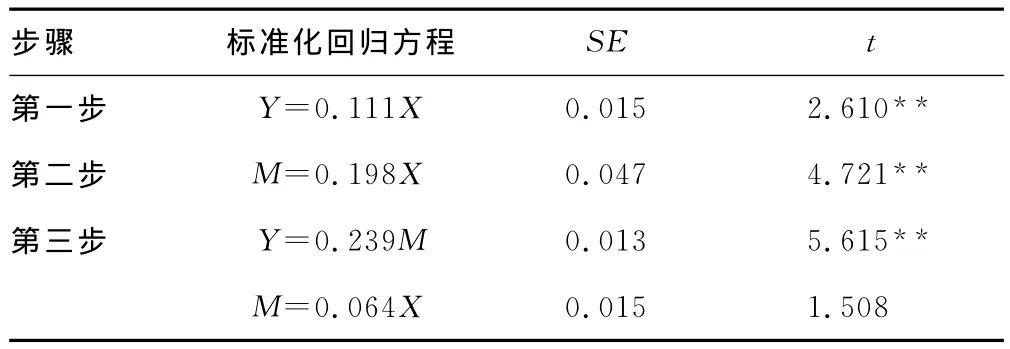

2.2 音乐喜爱好程度通过正性情绪影响主观幸福感的中介效应检验 根据温忠麟等[13]提出的中介效应检验方法,以音乐爱好程度为自变量(X),主观幸福感为因变量(Y),正性情绪为中介变量(M),采用依次检验回归系数的方法进行中介效应检验(见表2)。结果表明正性情绪的完全中介效应显著,中介率为34.83%,音乐爱好程度对主观幸福感的影响,完全通过正性情绪间接实现,中介模型见图1。

表2 音乐爱好程度通过正性情绪影响主观幸福感的中介效应检验

图1 以正性情绪为中介变量的音乐爱好程度与主观幸福感的关系模型

2.3 音乐认知态度通过正性情绪影响生活满意度的中介效应检验 以音乐认知态度为自变量(X),生活满意度为因变量(Y),正性情绪为中介变量(M),进行中介效应检验(表3)。结果表明正性情绪的完全中介效应显著,中介率为42.63%,音乐认知态度对生活满意度的影响,完全通过正性情绪间接实现,中介模型见图2。

表3 音乐认知态度通过正性情绪影响生活满意度的中介效应检验

图2 以正性情绪为中介变量的音乐认知态度与生活满意度的关系模型

2.4 音乐认知态度通过正性情绪影响主观幸福感的中介效应检验 以音乐认知态度为自变量(X),主观幸福感为因变量(Y),正性情绪为中介变量(M),进行中介效应检验(表4)。结果表明正性情绪的部分中介效应显著,中介率为35.83%,音乐认知态度对主观幸福感存在直接影响,也能间接地通过正性情绪来产生影响,中介模型见图3。

表4 音乐认知态度通过正性情绪影响主观幸福感的中介效应检验

图3 以正性情绪为中介变量的音乐认知态度与主观幸福感的关系模型

3 讨论

研究者认为,音乐是作曲家用一种符号的方式传达个人情感、孕育音乐情感、引导受众情感的特殊的艺术[14]。音乐能给人以丰富的感官刺激和内心体验。个体的音乐态度和行为对其心理健康有重要的影响,而情绪在其中可能起到中介的作用。

3.1 音乐爱好程度以正性情绪为中介影响主观幸福感 本研究发现大学生的正性情绪在音乐爱好程度对主观幸福感的影响起完全中介效应。音乐爱好程度更高的大学生,更容易体验到音乐给予心理的强烈影响、给予情绪的积极调节作用,从而提高正性情绪,从而增强个体的幸福感体验。

3.2 音乐认知态度以正性情绪为中介影响生活满意度、主观幸福感 本研究发现,正性情绪在大学生的音乐认知态度与生活满意度的关系之间起完全中介效应;在音乐认知态度与主观幸福感的关系之间起部分中介效应。

音乐认知态度仅能通过正性情绪间接地影响生活满意度。音乐认知度高的人在音乐活动中更容易被激发出正性情感[15],更容易产生正性情绪。根据Cohn等[10]的研究,正性情绪高的人更容易建立起丰富的个人资源,保持较高的生活满意度。

音乐认知态度既直接影响大学生的主观幸福感,又通过正性情绪对其产生间接影响。音乐认知态度对主观幸福感的直接效应的原因,可能是音乐认知度高的大学生更容易地理解到音乐作品的内涵和情感,也更容易在音乐活动中体验到快乐与满足,故其能感觉到更加幸福。而正性情绪所起的中介作用原因可以从认知行为模式得以解释。认知行为模式认为人的认知对情绪和行为产生重要影响,一个音乐认知度高的个体,对音乐就会有更高的认同度,从音乐中寻求与自身信念相符合的感受,从而获得更加积极的情感体验与行为表现。而根据Fredrickson的积极情绪扩展和建立理论,正性情绪可以使个体建立更有效的个人资源,进而提高主观幸福感。

4 对高校心理健康教育的启示

本研究发现音乐爱好程度以正性情绪为中介影响主观幸福感。因此,大学生的心理健康教育中,应注重对大学生音乐爱好的培养。具体地讲,要加强音乐课程建设,完善高校音乐活动体系,提高大学生对音乐的兴趣。本研究发现音乐认知态度以正性情绪为中介影响生活满意度、主观幸福感。因此,大学生的心理健康教育中,应注重培养大学生音乐认知态度。让学生了解音乐和心理健康之间的密切关系,提高大学生对音乐的认同感。

[1] 郭小艳,王振宏.积极情绪的概念,功能与意义[J].心理科学进展,2007,15(5):810-815.

[2] Diener E,Oishi S,Lucas RE.17Subjective Well-Being:The Science of Happiness and Life Satisfaction[J].Oxford handbook of positive psychology,2009:187-194.

[3] Carr DA.积极心理学:关于人类幸福和力量的科学[M].北京:中国轻工业出版社,2008:1-39

[4] Pavot W,Diener E,Suh E.The temporal satisfaction with life scale[J].J Personality Assess,1998,70(2):340-354

[5] Maltby J,Day L,McCutcheon L E,et al.Personality and coping:A context for examining celebrity worship and mental health[J].Br J Psychol,2004,95(4):411-428.

[6] Vieillard S,Bigand E.Distinct effects of positive and negative music on older adults′auditory target identification performances[J].Q J Exp Psychol,2014:67(11):2225-2238.

[7] Yuan J,Chen J,Yang J,et al.Negative Mood State Enhances the Susceptibility to Unpleasant Events:Neural Correlates from a Music-Primed Emotion Classification Task[J].PLoS One,2014,9(2):e89844

[8] Thompson W F,Schellenberg EG,Husain G.Arousal,mood,and the Mozart effect[J].Psychol Sci,2001,12(3):248-251.

[9] Creech A,Hallam S,Varvarigou M,et al.Active music making:a route to enhanced subjective well-being among older people[J].Perspect Public Health,2013,133(1):36-43.

[10] Cohn MA,Fredrickson BL,Brown SL,et al.Happiness unpacked:positive emotions increase life satisfaction by building resilience[J].Emotion,2009,9(3):361.

[11] 黄丽,杨廷忠,季忠民.正性负性情绪量表的中国人群适用性研究[J].中国心理卫生杂志,2003,17(1):54-56.

[12] 汪向东,王希林,马弘.心理卫生评定量表手册:增订版[M].北京:中国心理卫生杂志社,1999:82-83.

[13] 温忠麟,张雷,侯杰泰,等.中介效应检验程序及其应用[J].心理学报,2004,36(5):614-620.

[14] 刘艺.从建构到实现:谈音乐情感体系与意义[J].四川戏剧,2014(2):69-71.

[15] 郭学智,李荣有.论音乐认知[J].杭州师范学院学报:自然科学版,2007,6(3):236-240.