清《审音鉴古录》版画插图的戏剧化表现

李春林

清《审音鉴古录》(后文简称《审》)为戏曲剧本选集,与其他选本不同,此书在唱词、念白、注释、音释等方面考虑到演出需要,大量的舞台提示成为它的重要特色。每出戏的戏文前绘制一幅对页连式插图,按内容所作插图计65幅,每幅插图分左右两页,组成连续画面。琴隐翁序中曰此书“萃三长于一遍,庶乎氍毹之上无虑周郎之顾矣”。1《审》版插图不仅注重故事情节的表达,更加强调舞台演出的艺术效果,体现了强烈的戏曲导演的思想。相比明代万历版画插图而言,《审》插图的绘画和雕刻的艺术水平存在差距,其中不同的插图绘制水平差异也较大,但《审》的插图在其戏剧化表现上也具有独到之处,特别表现出以下几点。

1.“惊梦”插图体现导演对戏曲表演中的人物出场、情节结构等整体安排与调度,插图图像的表现转向呈现戏曲舞台表演的真实效果

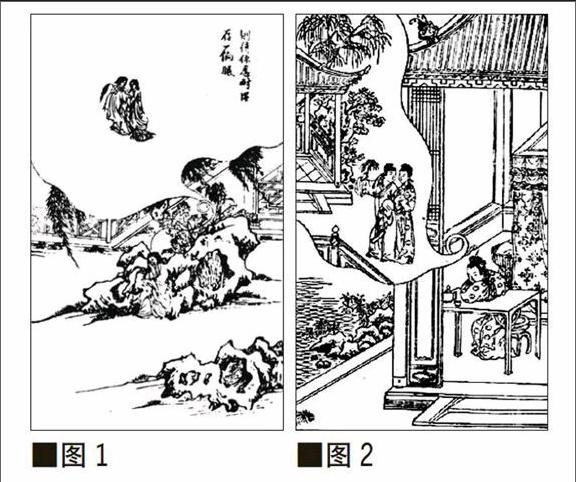

戏曲版画插图在戏曲梦境的表现上,除了用云雾、烟气等元素来表现神鬼和梦境外,还常见应用分隔手法来区分飘渺、虚幻的梦境与现实世界。以汤显祖的《牡丹亭·惊梦》插图为例,明《还魂记传奇》二卷“惊梦”插图(图1)之中,绘者采用有分有合的双画面形式,在主画面上,杜丽娘于太湖石旁入睡,而在分画面上,灵魂从主人翁的头顶上出窍,进入另外的场景,云雾中可见书生手执柳枝与丽娘亲昵互拥的花园幽会场景图像。云气状的分画面打破了单一的、规矩的构图,梦境中有分有合的双画面表现了梦中之意象,虚幻梦境与现实世界的画面相互对比呈现,画面变得生动而活泼。本插图的中心主景为姿态万千、通灵剔透的太湖石。太湖石在《牡丹亭》原剧的意象中具有特殊的意义,太湖石畔是杜丽娘梦中与书生欢会的地点,而在“寻梦”一剧之中,杜丽娘命春香在她死后将盛着她画像的紫檀匣藏在太湖石底,太湖石主景图形暗示了文本中太湖石所隐含的情欲象征。相似的表现丽娘入梦的手法还出现在明《玉茗堂四梦》插图(图2)中,杜丽娘于闺房桌前闭目小睡,她的头上也升起云雾状的二人花园幽会的图中图。梦中场景的图像表现相比较明安雅堂刊本而言,绘制更加精美细腻,图中详细表现了剧中梦中幽会的场景细节元素,如柳树、太湖石、牡丹亭、芍药栏、书生持半枝垂柳等。明代“惊梦”版画插图大体从戏文的内涵中去寻找绘画表现的灵感,追求传统绘画的文人意境,象征性地表达个人对剧本的艺术见解,体现出以图入意的诗性特征,具有强烈的文学性。

在《审》版“惊梦”插图(图3)之中,杜丽娘在其左页下方,倚案而悠然入梦。绘者仍然以画中画的云雾状来表现丽娘梦境,云雾中亦出现两人相会的图像,但是云雾状线条的源头不再类似其他明代版画指向丽娘自身,而是指向画中右页睡魔神手执的两面铜镜之间。汤显祖原作中并没有睡魔神的角色,而以睡魔神引人入梦是戏曲中常见的表现手法。明版“惊梦”插图之叙事来自于原文,将梦境的发源指向丽娘。《审》版“惊梦”插图则明显呈现了戏曲演出者的考量与视角。睡魔神的角色出现之后,舞台上的幻境与现实世界即判然二分,不至于使观众混淆不清。图像构思也暗示着睡魔神并非梦境的一部分,而是独立于梦境之外,甚至可以认为是整个梦境的促进者和引发者。梦境与现实中的人同时出现,现实人物与神界人物能够直接交流等等,都是根据舞台场面来创作所留下的痕迹。2

在《审》“惊梦”插图中,画面构图以十二花神为重心,取代了太湖石的主要位置,图中对于各花神的服色、动作与队形变化以及手执花束做出了十分细腻的描绘。花神上场的主要目的是保护杜丽娘与柳梦梅云雨相会。《还魂记》原本中只有一位花神,而历年来花神的表演不断增加。《书隐曲说》中写道:“今演牡丹亭传奇者,亦增十二花神焉。”3大约在雍正末乾隆初,“惊梦”中由众花神明确为十二花神。自康乾以来,描述杜丽娘与侍女春香游赏花园的片段已经由原作“惊梦”一剧中分出,独立成为“游园”一折,“惊梦”则专指杜丽娘伤春入梦与梦会书生的后半段。清代中期花神表演曲目不断增加,已经由原作中末扮花神唱《鲍老催》曲,增加为十二花神上场合唱和群舞,形成了“堆花”程式,花神表演的片段也逐渐发展成为群体演唱歌舞的独立折子戏。“小张班,十二月花神,衣价至万金”4说明花神华丽的服装排场。插图清晰地反映了清代中期戏曲舞台十二花神演出的真实情况。

2.在人物形象与动作的描绘上表现了批注对于角色的服饰穿扮和动作的要求及演出细节,插图图像成为戏文旁注的形象化解释

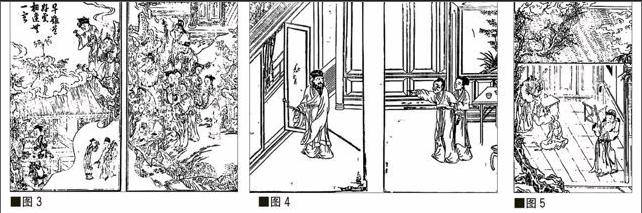

对比《琵琶记·嗟儿》的不同版本的插图可以发现,明万历金陵继志斋刻本的《重校琵琶记》插图(图4)描绘精致优美,构图考究,充分显现了典丽、隽秀、婉约、纤细的特色,绘画与雕版的水平超过《审》版插图(图5),而两图中人物气质、装扮、动作有较大的不同。《审》版插图中蔡公衣衫褴褛、骨瘦如柴,拄着拐杖保持身体的平衡,表现出穷困潦倒的形象。而明代插图(图4)中蔡公衣纹流畅,穿戴整齐,无缝补痕迹,头上毡帽如新,其腰部微微隆起,身体较为肥硕,步态稳健自然,毫无困顿窘迫的迹象。《审》本在蔡公蔡婆出场的戏文中旁注曰:“外破长方巾旧帕裹头,破袭,旧绸裙打腰,拄杖,愁容上。副白发乌兜,破帕裹头,破袄,打腰裙,亦拄杖上接唱。”《审》版插图所描绘的生活困苦、风烛残年的二老形象相当传神地呈现了《审》文本中的指示,这表明对于画中的人物形象动作而言,绘者更多考虑了表演因素。而在相同刊本的插图中蔡公蔡婆的形象体现也有较大差异。在《重校琵琶记》的插图中,“嗟儿”与“称庆”插图的人物造型描绘基本相同。而在《审》本《琵琶记·称庆》(图6)插图中,蔡公衣衫整洁,体态发福,头戴的毡帽细节清晰,体现出端方古朴的形象,这与“嗟儿”插图对比蔡公形象出现重大变化。“嗟儿”中蔡伯喈赴京应考,家乡遭遇饥荒,此时蔡婆与蔡公的处境已经非常艰难,二老形象的变化更加符合剧情的变化,突出了戏剧化表现。

在“嗟儿”的动作表现中,《审》版插图体现了强烈的戏剧舞台的演出特点。《重校琵琶记》的插图中表现了赵五娘拦住蔡婆的动作,而《审》版插图重点表现了赵五娘跪下对婆婆进行劝解的动作。相较而言,跪的动作更加能够突现出赵五娘的孝道,表达出戏剧的冲突,增强演出的效果。《审》本旁注中多次提示正旦下跪拦劝的动作为“正旦见副扯外从中随出,对副跪拦劝介”、“哭至中跪介”、“正旦亦哭跪副膝前介”,可见哭跪的动作在当时本剧演出的重要程度。

3.《审》版插图的砌末道具的设计表现出明显的舞台指向,揭示出戏文思想内涵。部分戏剧的砌末的设计根据戏剧的演出效果需要做出了创新

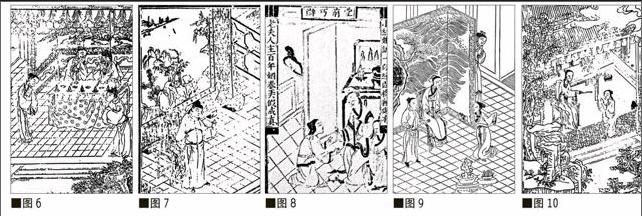

如《琵琶记·思乡》是通过蔡伯喈独白式的演唱揭示人物的内心冲突。《审》本:“归梦杳,绕屏山烟树,那是家乡”(精神眺远),旁注提示演员注意情感的抒发。《审》版“思乡”插图(图7)画面表现了蔡伯喈独自在厅堂低眉侧首之景象。绘者对蔡伯喈身后的屏风进行了精致的表现,在屏风中部的图案中表现出水边山石树林的山水之景。绘者巧妙地通过屏风的山水图案设计表现了“屏山烟树”的意境,揭示出蔡伯喈对于家乡的思念愁苦之情。配合“精神眺远”的旁注要求,从而唤起真实的戏曲情感体验。

关于《西厢记·拷红》中崔老夫人打红娘时手持之物,不同的插图版本进行了不一样的表现。明弘治金台岳家刻本《新刊大字魁本全相参增奇妙注释西厢记》的“堂前巧辩”插图之中,崔老夫人坐着右手持棍,左手指着红娘训问,红娘双膝跪地。明万历刘龙田刊本《重刊元本题评音释西厢记》的“堂前巧辩”(图8)较明金台岳家刻本《西厢记》插图而言,老夫人左手持长棍,身边多出了欢郎的形象。清康熙年间的《绣像西厢时艺》插图(图9)中欢郎手执长棍站立在崔老夫人身旁,老夫人则手中无物,莺莺躲在屏风之后偷听。《审》版《西厢记·拷红》的旁注对崔老夫人打红娘的道具作出了清晰的说明:(立起介老旦拿板打式),(老旦手抖条脚将板丢中地白)。在《审》版的《西厢记·拷红》插图(图10)之中,崔老夫人坐于太师椅上,手拿扁平长板训斥跪着的红娘。扁平长板的砌末图形绘制并没有受到明代以来众多《西厢记》插图的影响,而是保持了和书中的旁注一致。崔老夫人年迈,持扁平长板比持棍更能轻松地高高举起,其动作更加夸张,戏曲演出的效果也更佳。

结 语

《审》以图像表现出戏曲现场演出的精华,设计绘图上对演出细节做出了细致的刻画,体现了本书以戏剧舞台导演为中心的目的。不同的插图图像设计巧妙地传达了背后对剧情的诠释,创造出戏曲艺术的新的意味。这种图像“批评”5对戏曲表演进行了解释,体现了图、文、注的相互呼应关系。 (作者为深圳职业技术学院艺术设计学院讲师)

参考文献

[1](清)琴隐翁编.审音鉴古录[M],台北,台湾学生书局《善本戏曲丛刊》第五辑第73册,1987年版,第3页.

[2]王省民.图像在戏曲传播中的价值——以临川四梦的插图为考察对象[J],中国戏曲学院学报,2010(1):97.

[3](清)袁栋.书隐丛说(卷十四)[M],济南,齐鲁书社,1995年版,第588页.

[4](清)李斗.扬州画舫录第五卷[M],北京,中华书局,2001年版,第135页.

[5]张玉勤.论中国古代的图像批评[J],中国文学研究,2012年01期.