两种手术方法治疗翼状胬肉术后复发及角膜干凹斑的对比分析

廖晓燕 颜建华

[摘要] 目的 分析比较两种手术方法治疗翼状胬肉术后胬肉复发率及角膜干凹斑发生率。 方法 回顾性分析单纯翼状胬肉切除术患者35例,翼状胬肉切除联合游离自体球结膜瓣移植术患者38例,随诊半年以上,观察两组患者术后胬肉复发和角膜干凹斑的发生情况。 结果 单纯切除组患者35例中胬肉复发有9例(25.71%),发生角巩膜干凹斑7例(20.0%);结膜瓣移植组患者38例中胬肉复发的有2例(5.26%),发生角巩膜干凹斑1例(2.63%),差异均有统计学意义(P<0.05)。 结论 翼状胬肉切除联合游离自体球结膜瓣移植术是安全有效的手术方式,能够有效减少术后胬肉复发及角膜干凹斑的发生。

[关键词] 翼状胬肉;复发;角膜干凹斑

[中图分类号] R779.6 [文献标识码] B [文章编号] 1673-9701(2015)03-0084-03

翼状胬肉(pterygium)是一种常见的结膜疾病,多为鼻侧结膜因慢性炎症性病变发生增生增厚,渐进性伸入角膜内,因形状似昆虫翅膀而得名,俗称“攀睛”或“胬肉攀睛”。翼状胬肉按其发展与否,可分为进行性和静止性两型,进行性胬肉头部隆起,其前端有浸润,有时可见色素性铁线(Stocker线),体部充血、肥厚,向角膜内逐渐生长。静止性翼状胬肉头部平坦、体部菲薄,静止不发展[1]。手术治疗仍然是目前治疗翼状胬肉的首选治疗方法,手术方法多种多样,但都有一定的复发率及术后并发症发生率,其中术后复发是大多数学者关注的内容,而术后角巩膜干凹斑发生则甚少涉及。本研究回顾了梅州市人民医院眼科自2010年1月~2013年6月间实施单纯翼状胬肉切除术患者35例(以下简称单纯切除组)、翼状胬肉切除联合游离自体球结膜瓣移植术患者38例(以下简称结膜瓣移植组),随诊半年以上,比较两组手术患者的复发率及干凹斑发生率。

1资料与方法

1.1一般资料

本研究回顾性收集了我院眼科自2010年1月~2013年6月期间翼状胬肉单纯切除组患者35例35眼,其中男16例,女19例,年龄45~78岁,平均(59.2±10.8)岁;结膜瓣移植组患者38例38眼,其中男15例,女23例,年龄48~77岁,平均(61.7±12.1)岁。入选标准:年龄>40岁,全部翼状胬肉均为初发,位于鼻侧,侵入角膜>2 mm的静止性或活动性胬肉,所有患者术前及术后均进行了全面的眼部检查,包括视力、眼压、裂隙灯、直接眼底镜、Schirmer试验等,排除眼表急性炎症、干眼症、角膜缘曾经手术或眼表曾酸碱烧伤史者、妊娠、全身胶原血管疾病、免疫系统疾病及严重基础病患者。术前均冲洗双侧泪道,予抗生素滴眼液频滴(1 h/次)术眼。两组患者的年龄、性别、翼状胬肉大小、活动性或静止性均相匹配。

1.2 方法

所有手术均在局麻及手术显微镜下进行,均由同一名医师主刀。

单纯切除组严格按照《眼科手术学》(第二版)中翼状胬肉单纯切除术方法进行手术:常规清洁结膜囊,消毒眼睑及附近皮肤;用盐酸奥布卡因滴眼液作眼球表面麻醉后于翼状胬肉颈部和体部结膜下适量注射2%利多卡因注射液;用有齿镊夹持胬肉头部,用剃须刀片改制成的小尖刀沿胬肉头部约0.5 mm划开一浅界,深可达角膜前弹力层,由此界作一极薄的角膜浅层剖开,连同胬肉头部直分离至角膜缘,再把胬肉体部两侧球结膜剪开;胬肉体部的球结膜分离,并把胬肉与巩膜上组织钝性分离,然后将胬肉头颈部与体部剪除;将肌止前缘巩膜面残留的结膜下组织清除干净,烧灼止血后用8-0可吸收缝线间断缝合上下方球结膜并固定于浅层巩膜面上,暴露3~4 mm宽的巩膜裸露区;涂妥布霉素地塞米松眼膏,眼垫包封术眼[2]。

结膜瓣移植组患者在单纯胬肉切除术基础上,可剪除较多的球结膜;选取同眼颞上方健康球结膜,用2%利多卡因注射液作球结膜下麻醉,并分离球结膜与筋膜组织;用角膜剪沿角膜缘旁开2 mm剪取类圆形不带筋膜组织的结膜瓣,面积应比鼻侧术野范围稍大;用无齿镊小心将结膜瓣转移至术野并平铺,此时应特别注意不能调转正反面,最好将结膜瓣靠近角膜一端放在角膜侧,而靠近穹窿一端放在泪阜侧,这样可以最大限度还原其原有的血管走向和组织特性;用10-0不吸收缝线无张力间断缝合结膜瓣及结膜残端并部分固定于巩膜表面。角膜侧结膜瓣直接固定于浅层巩膜表面,暴露3 mm宽的巩膜裸露区;同样涂妥布霉素地塞米松眼膏,眼垫包封术眼。

术后第2天暴露术眼,均予进口妥布霉素地塞米松滴眼液频滴术眼(1 h/次)3 d,后改成1 d 4次,共滴1个月,每晚睡前予卡波姆滴眼液滴术眼。结膜瓣移植组术后10 d显微镜下拆除结膜缝线。术后1 d、3 d、1周、2周、4周、8周、12周及6个月复查一次,密切观察胬肉是否复发及有无干凹斑等并发症发生。

1.3观察指标及评价标准

术后裂隙灯检查结膜和角膜创面愈合、植片生长、有无感染、角膜新生血管、复发、干凹斑等。痊愈标准:手术区光滑洁净,结膜平整无充血,角膜创面上皮修复,无缺损、无浸润、无新生血管及翼状胬肉增生。复发标准:结膜充血明显,局部肿胀增厚,角膜创面见新生血管及胬肉增生侵入透明角膜内>1.5 mm[3,4]。

1.4统计学处理

使用SPSS 13.0统计软件进行数据分析,组间率的比较采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

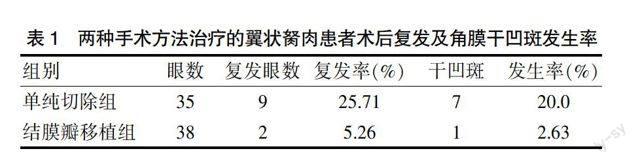

术后患者定期复查半年以上,多数患者术后3 d内出现畏光、流泪、异物感等角膜刺激症状,但3 d后均能逐渐好转,1周内角膜上皮基本愈合。单纯切除组有9例复发,出现在术后1个月到半年不等,出现角膜干凹斑的有7例,出现在术后3 d~2周。结膜瓣移植组有2例出现复发,均出现在术后3个月以后,只有1例出现角膜干凹斑。结膜瓣移植组复发率及角膜干凹斑的发生率均较单纯切除组明显降低,差异均有统计学意义(χ2=5.95、3.99,P<0.05)。见表1。

表1 两种手术方法治疗的翼状胬肉患者术后复发及角膜干凹斑发生率

3 讨论

翼状胬肉是眼科常见病、多发病,尤其是广东沿海地区,因近赤道部及户外工作者多,发病率较高。翼状胬肉病因不明,可能与紫外线照射、烟尘等有一定的关系。局部角膜缘干细胞受损,失去屏障作用可能也是发病基础。也有人认为是由结膜组织的增殖变性、弹力纤维发育异常而产生的弹力纤维变性所致[5]。手术是治疗翼状胬肉常用治疗方法,手术方法不难。手术中使用显微镜能迅速而完整地切除胬肉,并且保持手术创面的平整[6]。但术后复发是困扰临床医生的难题,术后复发率可高达20%~89%[7]。根据国内文献报道,未切除干净的结膜下血管纤维组织是手术后复发的关键因素[8]。多数学者认为单纯胬肉切除术后的复发与手术创伤加快成纤维细胞的增生有关[9]。角膜表面及结膜下翼状胬肉残存组织是导致翼状胬肉术后复发的基础,而巩膜表面的新生血管进入角膜创面是复发的根本原因[10]。另外,手术部位造成角膜上皮缺损,相应创面的角膜浅层组织受到破坏,失去正常的生理屏障作用,使结膜上皮细胞增生过快,创面角膜上皮结膜化,角膜上皮形成新生血管,也容易导致胬肉的复发。因此,彻底清除翼状胬肉深层增生的纤维血管组织和抑制成纤维细胞是降低术后复发率的重要措施。1985年,Kenyon等首次研究结膜自体移植治疗胬肉[11],这种方法被不少临床医生所采用,有带蒂结膜瓣和游离结膜瓣。现普遍认为:结膜瓣覆盖巩膜裸区,可以阻挡结膜下纤维组织侵入角膜,对胬肉复发有一定的作用。而且结膜自体移植不存在排斥反应,还有助于恢复正常的眼表外观,符合眼表解剖和生理,是一种理想的修复材料[12]。这种手术复发率有不同的报道,从0~39%不等[13],但复发率均低于单纯切除术。我们采用的翼状胬肉切除联合游离自体球结膜瓣移植术方法简单易行,取材方便,手术时间短,植片血供好,术后创面愈合快,复发率仅5.26%,而单纯切除组复发率高达25.71%,结膜瓣移植组复发率较单纯切除组明显降低,有显著性差异(P<0.05)。

翼状胬肉术后并发症包括角膜刺激症状、结膜红肿等,一般均能在短期内好转。而角膜或巩膜干凹斑(corneal or scleral dellen)在临床上相对少见。由于角巩膜干凹斑容易被临床医生所忽视,而部分病例可由此造成继发角膜或巩膜感染,甚至穿孔的严重后果,故本研究专门将干凹斑作为独立的观察对象。角巩膜干凹斑表现为一种平行角膜缘的圆形、椭圆形或碟形的病理性浅小凹,常见于角膜鼻侧缘,底部略模糊干燥呈半透明,病变近角膜缘一侧较陡。早期的干凹斑上皮完整,荧光素不着色,用裂隙灯显微镜仔细检查才能发现。当病变进一步发展时,荧光素可着色,角巩膜明显变薄,小凹加深[14]。有关角巩膜形成的原因国内外存在不同的意见。麦光焕等[15]认为角巩膜干凹斑的形成原因是手术后反应和缝线刺激引起流泪增加,影响泪膜的稳定性,当手术后邻近角膜缘的球结膜水肿或出血而隆凸时,眼睑不能接触隆凸旁的角膜小区,每次瞬目时不能使该区形成新的泪膜,因此泪膜易破裂,进而出现该区角膜干燥脱水,最终形成干凹斑。还有人认为盐酸奥布卡因滴眼液导致角膜上皮脱落,滴眼液中的防腐剂对眼表有毒性作用,巩膜表面烧灼过度也与干凹斑的形成有一定关系[16]。本研究中出现干凹斑的患者均主诉为术眼异物感加重,立即予停用糖皮质激素,加用抗生素滴眼液及玻璃酸钠滴眼液,睡前用油脂类抗生素眼膏,较严重者包眼3 d。仅1例鼻侧球结膜血肿隆起,予穿刺后得到控制。所有患者均在5 d~2周内愈合,未残留明显瘢痕。本组病例中,单纯切除组20.0%的患者发生了角膜干凹斑;而结膜瓣移植组只有2.63%出现角膜干凹斑,两组复发率比较有显著性差异(P<0.05),结膜瓣移植组角膜干凹斑的发生率较单纯切除组明显降低。结膜瓣移植组患者术后由于巩膜创面有植片覆盖,较为平坦,鼻侧结膜水肿不明显,巩膜暴露面积小,能较好地恢复眼表原有结构,保持比较稳定的泪膜,从而减少角巩膜干凹斑的发生。

综上所述,翼状胬肉切除联合游离自体球结膜瓣移植术是安全有效的手术方式,能够减少术后胬肉复发及干凹斑的发生。

[参考文献]

[1] 葛坚. 眼科学[M]. 北京:人民卫生出版社,2011:166.

[2] 李绍珍. 眼科手术学[M]. 北京:人民卫生出版社,2005:214.

[3] Akinci A,Zilelioglu O. Comparison of limbal-conjunctival autograft and intraoperative 0.02% mitomycin-c for treatment of primary ptergium[J]. Int Ophthalmol,2007,27(5):281-285.

[4] 王雅坤,王虹,解正高. 显微手术应用不同缝线治疗翼状胬肉的疗效比较[J]. 中华显微外科杂志,2013,12(6):599-601.

[5] 刘祖国. 眼表疾病学[M]. 北京:人民卫生出版社,2003:354-356.

[6] 李庆和,胡长和,李岳关,等. 优化翼状胬肉切除术联合角膜缘干细胞移植术的临床研究[J]. 国际眼科杂志,2013, 13,(1):118 -120.

[7] 刘祖国,王华. 努力提高我国翼状胬肉的手术水平[J]. 中华眼科杂志,2007,43(10):.865.

[8] 方秋云,沙翔垠,彭娟,等. 翼状胬肉根治手术预防复发的效果观察[J]. 中国实用眼科杂志,2010,28(4):402.

[9] 张莉薇,席兴华. 翼状胬肉发病机制的分子生物学研究进展[J]. 国际眼科杂志,2006,6(6):1404-1406.

[10] 李凤鸣. 眼科全书(中册)[M]. 北京:人民卫生出版社,1996:1319.

[11] Kenyon KR,Wagoner MD,Hetter ME. Conjunctival autograft transplantion for advanced and recurrent pterygium[J].Ophthalmology,1985,92:1461-1470.

[12] 夏朝霞,蓝育青,王梅,等. 逆行镊撕法联合3种手术方式预防翼状胬肉复发的疗效分析[J]. 国际眼科杂志,2008,8(8):1623-1625.

[13] Wei W.Eficacy of diferent surgical treatments for pterygium[J]. Int J Ophthalmol,2008,8(5):1055-1056.

[14] 颜建华. 翼状胬肉切除术后并发角巩膜干凹斑[J]. 中华实用眼科杂志,1995,10(13):624-625.

[15] 麦光焕,杨少梅. 角膜干凹斑与泪膜破裂时间的关系[J].中华眼科杂志,1990,26(2):87.

[16] 陈剑英,王惠云,陆勤康. 两种翼状胬肉术式术后干凹斑的发生[J]. 中国眼耳鼻喉科杂志,2009,11(9):387.

(收稿日期:2014-11-19)