念珠菌性肉芽肿呈面部痤疮和颈项部溃疡样改变1例

张明海,戴前梅,胡春艳,陈晨,陈朋

(安徽省第二人民医院,合肥230000)

1 临床资料

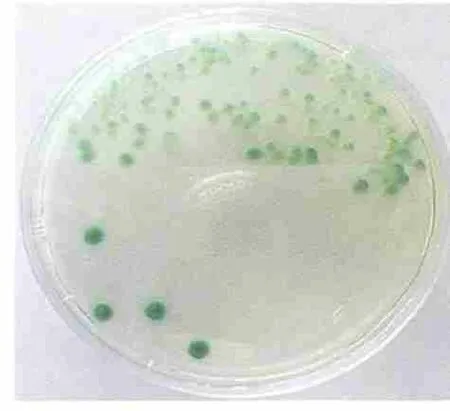

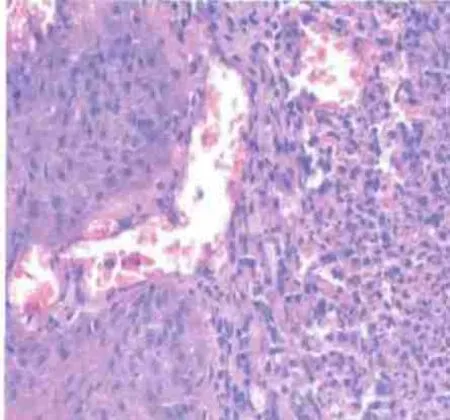

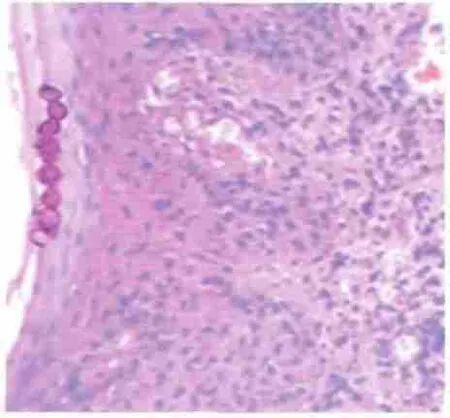

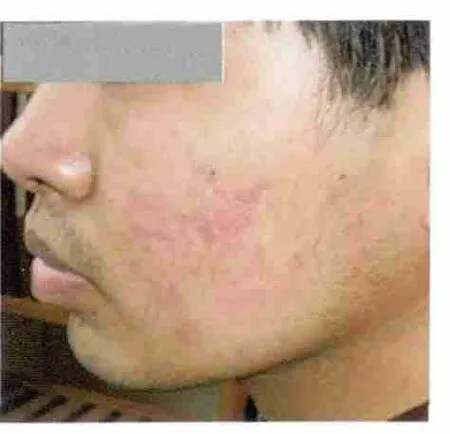

患者男,31 岁。因“项面部皮疹2 年”,于2013年11 月23 日来我院皮肤科就诊。患者2 年前无明显诱因面部及颈项部出现丘疹、斑块,在多家医院诊断为“面部痤疮,项部瘢痕疙瘩性毛囊炎,体癣,湿疹,皮肤结核”等,先后外用过多种软膏(如过氧化苯甲酰凝胶、百多邦、特比奈芬乳膏、炉甘石、皮炎平等,具体不详)及口服多种抗生素(如头孢丙烯,阿奇霉素、左氧氟沙星等,具体不详)均不见好转,反而面部皮疹增多,颈项部皮损不断扩大并出现疼痛,遂来我院就诊,门诊拟“皮肤感染”收治入院。既往史:3 年前因患“主动脉炎”口服泼尼松(初始剂量不详,减量到10 mg/d)及阿司匹林肠溶片(50 mg/d)维持治疗1 年余。否认家族性遗传病及瘢痕体质,否认食物、药物过敏史,否认传染性疾病史。系统体格检查未见异常。专科检查:面部可见大小不等毛囊性丘疹、脓疱、囊肿,部分其上覆有少量黄褐色痂皮;右侧颈项部皮损呈哑铃状或葫芦状,毛发无生长或已脱落,长径约10 cm,其上半部覆有黄褐色痂皮,形如蛎壳样,痂皮不易剥脱,剥去痂皮显露溃疡面,边缘堤状隆起,其下半部为陈旧性瘢痕,见图1~3。入院时血尿常规正常;生化(血糖、血脂、肝肾功能)正常;血沉正常;梅毒快速血浆反应素试验(-),梅毒螺旋体凝集试验(-);人类免疫缺陷病毒(HIV)(-)。取痂皮镜检可见大量孢子和菌丝,经科玛嘉念珠菌显色培养基培养绝大多数为翠绿色菌落,其间夹杂少量白色菌落,见图4。病理检查:真皮层和毛囊周围大量中性粒细胞和淋巴细胞浸润及毛细血管扩张,见图5~6。过碘酸雪夫染色(PAS):表皮内可见少量菌丝及孢子,见图7。最终诊断为:念珠菌性肉芽肿。给予伊曲康唑0.2 g/次,2 次/d,1 周后改为0.2 g/次,1 次/d 维持,同时给予玉屏风胶囊2 粒,3 次/d,3 个月后,患者面部皮损完全消退,颈项部溃疡呈瘢痕愈合,见图8~9。

图1 患者面部皮损

图2 颈项部祛除痂皮前皮损

图3 颈项部祛痂皮后皮损

图4 经科玛嘉显色念珠菌培养基培养绝大多数为翠绿色菌落,夹杂少量白色菌落

图5 真皮层见大量毛细血管扩张充血和大量中心粒细胞及淋巴细胞浸润(HE 染色×200)

图6 毛囊周围可见大量的炎性细胞呈袖口样浸润(HE 染色×100)

图7 表皮内可见少量菌丝和孢子(PAS 染色×100)

图8 面部皮损治疗后

图9 颈项部皮损治疗后

2 讨论

念珠菌性肉芽肿又称深部念珠菌病,疣状结痂性皮肤念珠菌病,是由内源性或外源性感染引起的,致病菌多为白色念珠菌[1-2],常伴有某些免疫缺陷或内分泌疾患,如先天性胸腺瘤、甲状旁腺或肾上腺功能低下、糖尿病等。本例患者长期服用激素致免疫力下降可能是发病的主要原因之一。但也有学者认为,机体抗念珠菌的防御机制较为复杂,可能包括多种免疫因素,细胞免疫是否具有确切的保护作用仍有争议[3]。因此念珠菌如何致病仍需要深入研究。

念珠菌性肉芽肿皮损好发生于头面部、手背及四肢远端,偶见于躯干,初起为红斑、丘疹鳞屑性损害,渐呈疣状或结节状,上覆黄褐色或黑褐色痂皮,周围有暗红色晕,有的损害高度增生,呈圆锥形或楔形,形似皮角,去掉角质块,其下是肉芽肿组织,愈后结痂,累及头皮的可致脱发。而本例患者面部皮损呈痤疮样和颈项部皮损呈溃疡样改变不多见,因此易误诊。取痂皮经科玛嘉念珠菌显色培养基培养绝大多数为翠绿色菌落,与报道的相似[1],为白色念珠菌感染所致,但培养结果夹杂少量白色菌落,因此不排除存在其他类型的念珠菌混合感染的可能性。治疗上,主要采取抗真菌治疗,是否使用免疫调节剂应根据患者的免疫状态。本例患者服用激素1年余,存在免疫抑制因素,有使用免疫调节剂的必要性。玉屏风由黄芪、白术、防风三种成分组成,黄芪益气固表,白术健脾益气,防风走表祛风,用于体虚不固,自汗恶风,体虚易感风邪者。有研究表明,玉屏风具有调节人体细胞免疫、体液免疫作用,激活单核巨噬细胞,能够增强机体抗病能力,与抗真菌药有协同作用[4]。最后,本例患者采用伊曲康唑联合玉屏风治疗3 个月后获得治愈。遗憾的是,病理取材因反复擦拭消毒完全洗去了痂皮和坏死的表皮,导致PAS 染色后溃疡面只见到少量菌丝和孢子。

[1] 朱文静,李雪,张旭焱,等.面部念珠菌性肉芽肿1 例[J].中国真菌学杂志,2012,7(6):359-361.

[2] 佟盼琢,田珂,吉冯伟,等.白念珠菌性肉芽肿2 例[J].临床皮肤科杂志,2008,37(6):390-391.

[3] 郑玉荣,刘涛峰,张虹亚.外阴阴道念珠菌病免疫机制的研究进展[J].中国中西医结合皮肤性病学杂志,2011,10(3):203-204.

[4] 李育,热娜·依马木.氟康唑与玉屏风散对小鼠深部白色念珠菌感染的干预作用[J].国际中医中药杂志,2012,34(10):893-895.