企业社会责任感知情境下消费者道德伪善的形成机理研究

韩 娜,李 健,刘建梅

(1.北京理工大学 管理与经济学院,北京 100081; 2.北京理工大学 人文学院,北京 100081;3.首都经济贸易大学 工商管理学院,北京 100070)

企业社会责任感知情境下消费者道德伪善的形成机理研究

韩娜1,李健2,刘建梅3

(1.北京理工大学 管理与经济学院,北京 100081; 2.北京理工大学 人文学院,北京 100081;3.首都经济贸易大学 工商管理学院,北京 100070)

摘要:本研究将心理学领域的道德伪善与企业社会责任相结合,将消费者企业社会责任响应中企业特征、产品特征以及消费者特征三个层次的调节变量引入概念模型,利用结构方程和多元回归方法,从经济理性和感性角度探讨了消费者道德伪善的形成机理。研究结果显示,企业社会责任信息刺激下,消费者态度和购买行为之间存在不一致性,表现出道德伪善性。企业能力和产品感知质量在消费者态度向购买行为转化过程中存在显著的正向调节效应,消费者表现出很强的经济特征;但是,面子意识在消费者态度向购买行为转化过程中不存在显著的调节效应。

关键词:企业社会责任(CSR);消费者态度;购买意向;道德伪善

20世纪90年代后期以来,随着学界和业界对企业社会责任(Corporate Social Responsibility, CSR)的重视,CSR对消费者态度和行为的影响也成为学术界备受关注的研究热点。大多数研究表明,CSR有助于产生消费者积极的态度和购买意向[1-2]。正因为如此,“道德型消费者(Ethical Consumers)”作为一个特殊的细分群体日益受到关注[3-4]。这些消费者不仅在态度认知上认为自己对社会负有责任,而且试图通过实际的购买行为(或抵制行为)来表达他们对社会责任价值观的诉求[5]。满足这些消费者在道德伦理上的诉求成为很多企业积极履行社会责任的经济动因。但是,现实中消费者对CSR响应是一个非常复杂的决策过程,不一定符合以往研究所提出的“善有善报恶有恶报”这一简单的逻辑。英国零售商们发现了“30∶3现象”,即30%的消费者称在其购买产品时会考虑各种对社会负责任的企业行为,并积极购买具有伦理性的产品,但实际上仅有3%的消费者真正购买了这类产品[6]。这些消费人群在态度认知和购买行为之间表现出不一致。有很多学者从消费者态度和行为不一致角度分析了CSR研究中的道德伪善性,这些研究一致认为消费者在态度上积极支持企业履行社会责任,但是这种支持态度不一定会转化为积极的购买行为[7-10]。

消费者面对企业伦理表现出的言行不一现象即为伪善性。道德伪善作为一种心理现象,广泛出现于社会各个领域,成为一种普遍存在的现象。正因为如此,道德伪善被引入到许多学科领域的研究之中。虽然管理学领域有学者对道德伪善进行了研究[11],但是目前的研究主要集中于卖方伦理,而对于消费者伦理的研究较少。消费者购买决策是一个复杂的心理过程,在该决策过程中是否存在言行不一的现象,为什么会出现不一致性,以及这种不一致性的形成因素有哪些,形成方式又是怎样的,尚未在已有研究中得到合理回答和解释。以往学者对个体态度向行为转化的研究有所欠缺,但是近几年CSR研究中,学者们将企业特征、产品特征和消费者特征三个层次的因素引入研究模型深入分析CSR的作用边界,并得到了大量有益的结论。考虑到消费者的经济理性和心理特征的影响,笔者将这三方面因素引入概念模型,通过问卷调查和统计分析,试图回答以下几个有待探讨的问题:(1)面对企业履行社会责任的信息,消费者是否存在道德伪善性,即态度和行为之间是否存在不一致现象;(2)消费者态度向购买行为转化过程中受哪些因素的影响?(3)这些影响因素对道德伪善的影响方式如何,即消费者道德伪善的形成机理。本研究将心理学领域的道德伪善与CSR研究结合,从买方伦理角度入手,对CSR研究中消费者道德伪善问题进行了深入研究。从理论研究角度来看,对上述问题的解释可以深入探究CSR感知情境下消费者态度向行为转化过程,明确该转化过程的影响因素及形成机理,丰富CSR领域消费者伦理的研究成果;从企业发展角度来看,对于这些问题的合理解释有助于管理者明确消费群体在态度和行为之间的差异,从而更有针对性地履行社会责任,避免造成浪费,使CSR行为更好地发挥其应有的经济效应,为企业的CSR实践提供指导和建议。

一、 文献回顾与概念模型提出

(一) 道德伪善

道德伪善最早由Batson提出,该学者指出,道德伪善是指个体让自己表现得很道德的同时,尽可能避免利益损失的行为倾向或动机[12-13],这一定义得到了其他一些学者的支持[6,14]。很多学者在Batson(1997, 1999)研究基础上,将道德虚伪的概念进行了扩展:在个体层面,道德虚伪指的是个体的实际行为跟自己声称的道德准则存在矛盾;在人际层面,道德虚伪指的是个体在态度和言语上公开地支持道德标准,但这些个体仅希望他人去遵守,而不以此道德标准来要求自己的行为,对自己更宽容、对别人更苛刻的一种心理倾向[5]。

学者们试图从多种角度理解和探索道德伪善,并提出了不同的定义,但是其本质却基本一致,即道德伪善是个体的实际行为和自己所声称的道德标准之间存在冲突,是一种言行不一的现象[6-17]。Batson等(2002)[18]在研究中将消费者道德伪善明确定义为消费者言行之间的不一致性。根据以往学者的研究成果,本文所提及的消费者道德伪善是指消费者个体在态度和购买行为上的不一致性。

(二) 消费者道德伪善的形成因素

态度行为理论认为,个体行为是内在态度的外在反应。换句话说,态度和行为之间应该是一致的。但是,很多研究发现,在CSR研究中消费者态度和购买行为在很多情况下并不一致[7-10],这反映出消费者态度向购买行为转化过程中受某些因素的影响。在CSR消费者响应研究中,以往学者大多将消费者态度和行为分割开,即着重单独分析消费者态度或者消费者的购买行为,但是忽略了现实生活中存在的言行不一的情况,导致消费者态度向购买行为转化过程成为一个“黑箱”,该过程受哪些因素的影响以及影响方式如何都不为人所知。

虽然理论界对CSR和消费者响应的关系进行了大量深入的研究,但是,这些研究仍存在以下不足:第一,有学者在研究中指出,心理因素对消费者认知判断、决策制定以及行为存在重要影响[19]。这些因素在CSR的消费者响应中可能存在重要影响。而且,也有学者明确指出,消费者对CSR的心理反应等方面的研究十分有限,对这些相关问题的实证分析更是有限[20];第二,大部分研究将影响因素片面地归结于某几个或某一方面。但是,消费者对CSR响应受很多因素的综合影响,因此有必要构建一个CSR影响下消费者响应的综合性框架,旨在对消费者响应的影响过程与机制进行更深刻的描述。考虑到消费者的经济理性特征和心理特征的影响,笔者认为,在购买决策过程中,消费者或许会受到经济因素(如,企业特征或产品特征)或心理特征的影响,本研究将企业特征、产品特征和消费者特征三方面的因素引入概念模型,构建CSR影响下消费者响应的综合性框架,以探索其在消费者态度向购买行为转化过程中的影响。

从企业特征影响因素来看,研究主要集中于企业能力[4,21]、广告和研发等营销手段、公司竞争定位几方面。消费者对企业广告和研发[22]、竞争定位[23]等信息的了解可能不够全面,进而产生不真实的调研结果。但是,企业能力信息直观明了,消费者在购买决策过程中可以根据企业规模及企业发展状况对该企业的能力做出判断,从而形成购买决策。鉴于此,本研究将企业能力作为企业特征层面的影响因素引入模型,分析其在态度向行为转化中的影响。

从产品特征影响因素来看,目前研究主要集中于价格[24-25]、质量等方面[2]。在消费过程中,消费者很注重产品在物质功能层面对其需求的满足,而产品质量决定了产品使用的舒适程度,甚至是安全性。在目前各行各业产品安全问题频发的情况下,笔者认为,产品质量对消费者购买决策的影响更明显。考虑到本研究基于消费者感知角度,本研究将感知质量作为产品特征层面的影响因素引入模型,分析其在态度向行为转化中的影响。

从消费者特征影响因素来看,目前研究主要集中于人口统计变量[1]、个人主义和集体主义等方面[1,26]。已有研究明确指出,企业履行社会责任对企业形象有正向的推动作用[27]。我国传统文化宣扬中庸之道,讲面子。虽然注重面子在不同文化中都存在,但是在中国文化中表现的尤为明显。而且,消费者愿意与有能力、声誉良好的企业建立联系。笔者认为,这正体现出消费者的爱面子意识。鉴于此,本研究将面子意识作为消费者特征层面的影响因素引入模型,分析其在态度向行为转化中的影响。

(三)信息加工理论

信息加工理论认为人的消费行为就是一个信息处理过程,消费者面对各种大量的商品信息,要对信息进行选择性注意、选择性加工、选择性保持、最后作出购买行为一系列过程。从心理学角度来看,这个过程可以解释为:商品信息引起消费者的感知,大脑开始对所获取的信息进行处理并作出判断,最终产生购买决定。这个过程的每个阶段都对应着现有相关文献中的关键变量,即消费者CSR感知、消费者-企业认同(在价值观上与企业的契合性判断),由此产生的消费者态度及购买行为。在CSR研究领域中,已有很多研究都证实,CSR感知对消费者-企业认同、消费者态度和购买行为存在影响。依据信息加工理论,本研究提出如下概念模型,如图1所示。

图1 本研究的概念模型

二、 理论假设提出

(一) CSR感知和消费者-企业认同作用关系

近几年,消费者对CSR的期望明显增高。作为企业重要的利益相关者,消费者对企业各种活动的感知结果会直接影响其对企业的总体判断。因此,企业通过履行社会责任来寻找与消费者在价值观上的认同,以建立与消费者长期的合作关系。已有研究也表明,企业可以通过保护环境、保护消费者权益、关注社区发展等负责任的社会活动来谋求消费者的认同感[20,28],从而实现长期发展。在以往研究基础上,本研究提出如下假设:

H1a:CSR感知和消费者-企业认同存在正向的作用关系。

(二) CSR感知和消费者响应作用关系

随着社会各界对CSR的关注日益高涨,企业开始重新协调其与社会两者的关系。根据信息加工理论可知,消费者会对各种信息进行加工,从而做出判断。因此,消费者的CSR感知会对消费者响应产生影响。很多研究表明,消费者感知的CSR表现越积极、优秀,越可能做出积极的态度反应和行为意向反应[2,20]。因此,本研究提出如下假设:

H1b:CSR感知与消费者态度存在正向的作用关系;

H1c:CSR感知与消费者购买意向存在正向的作用关系。

(三)C-C认同和消费者响应作用关系

已有研究指出,当消费者与企业建立认同感后,会产生很强的情感依恋。消费者-企业认同会产生一系列结果,比如,对企业的忠诚度明显提高、对该企业负面信息的抵触、口碑宣传等[29]。基于以上论述,本文提出以下假设:

H2a:消费者企业认同对消费者态度存在正向作用关系;

H2b:消费者企业认同对消费者购买意向存在正向作用关系。

(四) 消费者态度和购买意向作用关系

态度行为理论认为,个体态度是其行为的内在映射,行为是态度的外在表现。但是,在很多因素影响下,个体态度和行为之间会出现一定偏差。同样,由于受到理性和非理性因素的影响,消费者购买决策过程中会出现偏离态度的购买行为。从理性角度而言,消费者都拥有很强的经济理性特征,消费者购买决策受CSR信息影响的同时,还会受到很多理性因素的影响,比如企业规模、能力、产品价格、质量等,以避免其中存在的不确定性;从非理性角度而言,消费者需要被他人认可,得到他人的尊重。因此,在消费过程中,企业或商品中隐含的某些可以提升消费者自我认同感的因素对消费者购买意向会产生重要影响。基于上述逻辑,本研究提出如下假设:

H3:消费者态度和购买意向之间存在不一致性。

(五) 调节效应

对企业能力而言,有学者认为,CSR和企业能力之间可以存在双赢关系(win-win)[21]。相反,也有学者主张企业资源有限论,在这种逻辑下,企业不能同时兼顾能力提升和社会责任的履行。于是,CSR和企业能力之间相互替代的关系应运而生。在制定购买决策过程中,消费者会考虑各种相关信息。笔者认为,消费者含有很重要的经济理性,在态度和购买意向转化过程中或许会考虑企业能力等信息。面对同样积极履行社会责任的企业,相对于规模较小,能力较弱的企业,消费者更加信任规模较大能力较强的企业。他们认为这些企业在能力提升的同时会有更多时间和精力回馈社会,导致企业能力在消费者态度和购买行为转化过程中起推动作用。而能力较弱的企业无暇考虑回馈社会,这些企业会借CSR的机会提升企业声誉,这种不良动因的感知会产生负向响应,即便消费者对企业履行社会责任的信息产生了积极的态度,这种态度也不会转化为有效的购买行为。在这种逻辑下,本研究提出如下假设:

H4:企业能力在消费者态度向购买行为转向过程中起正向调节效应,即企业能力较强时,消费者态度和购买意向之间为正向作用关系。当企业能力较弱时,消费者态度和购买意向之间为负向作用关系。

根据马斯洛需求层次理论,产品质量属于人类低层次的需求,而CSR属于高层次的需求。人类只有满足低层次需求时,才会追求更高层次的需求。因此,只有当产品质量较高满足人类需求时,才会关注CSR。在这种逻辑下,当消费者感知质量较高时,CSR信息引发的消费者态度会产生有效的购买行为;反之,当消费者感知质量较低时,CSR信息引发的消费者态度不会产生有效的购买行为。基于上述分析,本研究提出如下假设:

H5:产品质量在消费者态度向购买行为转向过程中存在正向调节效应,即当产品质量较高时,消费者态度和购买意向之间为正向作用关系;当产品质量较低时,消费者态度和购买意向之间为负向作用关系。

在产品或服务的消费过程中,消费者不仅可以获得物质功能上的满足,还可以满足精神层次的需求。对于那些较注重面子意识的消费者而言,他们更重视消费产品所获得的精神效应。我国中庸思想浓厚,传统的道德标准使人们更加重视他人对自己的评价。已有研究指出,CSR行为可以有效提升企业声誉[20]。与具有良好声誉的企业建立联系会增强消费者的自尊感,从而获得很强的面子。李东进等学者在研究中指出,人们在面子意识的驱动下会发生能给自己增加面子、避免丢失面子和挽回面子的行为意向[30]。在这种逻辑下,笔者认为,CSR感知情境下,消费者或许会在面子意识的作用下产生与态度不一致的购买行为。从而,本研究提出如下假设:

H6:面子意识在消费者态度向购买行为转向过程中存在调节效应,当面子意识较强时,不论消费者态度真相与否都会产生正向的购买意向。当面子意识较弱时,消费者态度和购买行为之间存在正向作用关系。

三、 研究方法

(一) 问卷设计

考虑到目前手机更新换代很快,而且消费者对手机关注度较高,本研究选择若干家市场上的手机企业作为调研背景,供被试者选择其最熟悉的企业,以避免虚拟企业在调研中带来的不真实感知。此次调研问卷由三部分组成。第一部分是企业情况调查,让被试者选择一家最熟悉的企业,作为后续问题回答的依托,被试者也可填写其他手机企业。由于此次研究基于消费者视角,因此问卷第一部分包含被试者身份的调查,以剔除消费者之外的人群;第二部分是对消费者感知的调研,分析CSR感知、消费者-企业认同、消费者态度、购买意向、企业能力、感知质量和面子意识等变量之间的相互作用关系。第二部分问题的测量均采用7级李克特量表,度量消费者的感知程度,1表示非常不同意,2表示很不同意,3表示有点不同意,4表示不置可否,5表示有点同意,6表示很同意,7表示非常同意;第三部分是被调查者的基本信息调查。

(二) 变量测量

本研究主要测量七个变量:CSR感知、消费者-企业认同、消费者态度、购买意向、企业能力、感知质量和面子意识。CSR的测量量表主要参考了Herpen, Pennings& Meulenberg(2003)[31]的研究,从积极保护消费者权益、积极参加慈善捐赠及公益事业、爱护环境及切实关心员工权益四方面对该潜变量进行测量。消费者-企业认同的测量量表主要参考MaelF&Ashforth(1992)[32]的研究成果,利用五个题项从消费者对该企业的态度、关注度等方面对该潜变量进行测量;消费者态度的测量量表主要借鉴Ajzen&Fishbein[33]、李东进等学者[30]的研究成果,从消费者对该企业产品的喜好程度进行测量;购买意向的测量题项主要参考Ajzen&Fishbein[33]、Zeithamlva&Parasuramana[34]的研究成果;企业能力主要参考Fombrun(2000)[35]以及Brown&Dacin(1997)[36]的研究成果,利用五个题项从企业自身发展状况、实力、在行业发展状况以及与竞争对手对比分析等方面进行测量;感知质量主要参考Netemeyer等(2004)[37]的观点,从消费者感知角度对产品质量进行测量;面子意识的测量主要参考Hofstede[38]、李东进等学者[30]的研究成果,利用四个题项从购买该产品对消费个体自我形象提升、他人赞许等方面加以测量。

(三)样本和数据

为了提高量表的信度和效度,本研究以北京某高校100名学生为调研对象进行了预调研,并以此为基础对量表加以修正,之后开始进行正式的数据收集。调研对象主要由两部分人员构成:一类是工作人员,一类是北京某高校在读的管理类本科生。通过以上两种方式,本研究共回收598份问卷,其中有效问卷有462份。

四、 数据检验

(一) 信度检验

本研究采用Cronbach’s α系数对问卷的信度进行检验。统计结果见表1所示,问卷中每个潜变量的Cronbach’s α值都大于0.6的标准,说明该问卷具有较好的内部一致性。

表1 信度系数表

(二) 效度校验

本研究有效样本量为462,大于题目数的10倍(27*10=270),满足数据分析的样本量要求。内容效度依赖于逻辑处理而非统计分析,由于本研究中各变量的测量题项均借鉴以往学者研究成果,因此,具有较好的内容效度。收敛效度用于分析测量同一构念的多个题项之间是否存在相互关联,一般采用因子载荷和AVE值判断;判别效度用于判断该潜变量与其他潜变量之间的区分程度。

采用SPSS16.0对问卷题项进行因子分析,如表2所示,CSR、企业能力、感知质量、溢价支付意向、推荐购买意向以及不确定性规避各题项的因子载荷都高于0.7,而且,每个潜变量的AVE值都高于0.5的标准,说明这些潜变量的题项之间具有很好的收敛性。

表2 问卷的收敛效度分析

本研究使用SPSS16.0对各变量间的相关系数进行计算,以对题项的判别效度进行分析。分析结果如表3所示,各变量间的相关系数在0.273~0.641之间,各相关系数的置信区间均不含有1.0,表明各潜变量之间存在显著差别,因此判别效度通过检验。

表3 量表的判别效度分析

注:**显著性水平为0.01。

五、 实证结果

(一) 直接作用路径检验

本研究运用Amos17.0统计软件,就CSR感知、消费者-企业认同、消费者态度和购买意向之间的作用关系进行检验。表4表示的是拟合结果,从该表可以看出,该模型的拟合指标都达到理想值,RMSEA虽然未达到0,05的标准,但是低于0.08,表明拟合情况良好。而且,NFI、RFI、IFI、CFI和TLI均高于0.9,卡方值/df低于3,达到很好的拟合情况。

表4 消费者道德伪善模型拟合结果

表5表示的是本研究结构模型的路径系数和假设研究结果。从实证分析结果看,本研究提出的6个直接作用路径假设全部通过检验。对以上假设检验结果,我们可以从三方面进行概括和分析。

表5 结构模型的路径系数和假设检验结果

注:***表示0.001的显著性水平。

第一,假设H1用于检验CSR感知对消费者-企业认同、消费者态度和购买意向的影响。CSR感知和消费者-企业认同之间存在正向作用关系,路径系数为0.476,显著性水平为0.001,假设H1a通过了检验,说明CSR信息可以引发消费者在价值观上的认同;CSR感知和消费者态度之间存在显著的正向作用关系,路径系数为0.354,显著性水平为0.001,假设H1b通过了检验;CSR感知和消费者购买意向之间存在显著的正向作用关系,路径系数为0.291,显著性水平为0.001,假设H1c通过了检验。假设H1b和H1c通过检验,说明本研究的调研问卷设计合理,即在CSR信息刺激下,消费者会产生响应的态度和购买意向。

第二,消费者-企业认同和消费者态度之间存在正向的作用关系,路径系数为0.191,在0.001的显著性水平下显著。因此,假设H2a通过检验。消费者-企业认同和购买意向之间存在正向的作用关系,路径系数为0.261,在0.001的显著性水平下显著。因此,假设H2b通过检验。假设H2用于检验消费者-企业认同和消费者响应之间的作用关系,从本研究的实证分析结果可以看出,CSR信息激发的消费者在价值观上的认同可以产生积极的态度及购买意向。日后企业在履行社会责任时,可以寻求消费者重点关注的领域,以建立与消费者在价值观上的契合点,从而更好地发挥CSR的经济效应。

第三,假设H3表示的是消费者态度对购买意向的作用关系,从总体样本的统计数据来看,消费者态度和购买意向之间存在正向作用关系,路径系数为0.380,在0.001的显著性水平下显著。但是,从样本的描述性数据分析来看,此次调研样本为462,消费者态度样本均值为5.52,其中,低于均值5.52的样本数量为242,高于均值5.52的样本数量为220;消费者购买意向样本均值为4.92。按照态度行为理论,态度和行为具有一致性。但是,从本研究的调研数据来看,在低于消费者态度均值5.52的242个样本中,有87个样本的消费者购买意向均值高于4.92,有155个样本的购买意向均值低于4.92;在高于消费者态度均值5.52的220个样本中,有163个样本的消费者购买意向均值高于4.92,有57个样本的购买意向均值低于4.92。可以看出,对企业持有高支持态度的消费者不一定具有积极的购买意向,对企业持有低支持态度的消费者也不一定对该企业产生抵制的购买行为,表现出态度和购买行为上的不一致性。因此,假设H3通过检验,即面对企业伦理性,消费者表现出道德伪善性。

(二) 调节效应检验

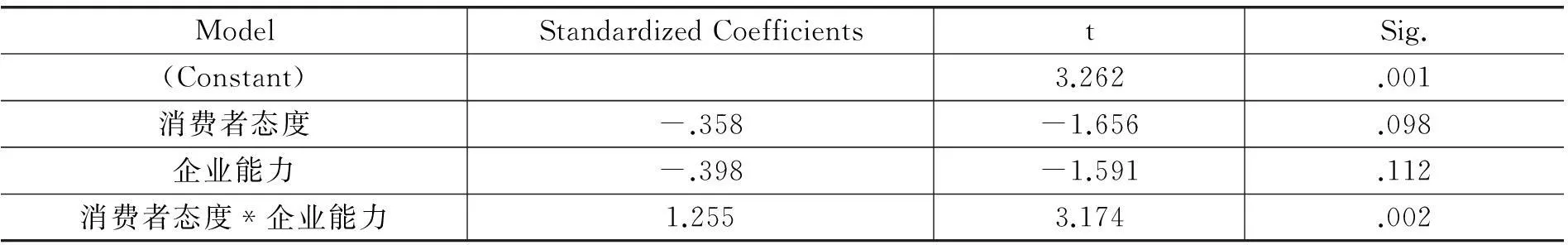

本研究采用多元回归进行调节效应的检验。表6表示的是企业能力的调节效应检验数据,从该表可以看到,消费者态度和企业能力的交互作用通过了显著性检验,标准化路径系数为1.255,在0.01的水平下显著,表明企业能力在消费者态度和购买意向作用过程中存在正向调节效应,即企业能力较强时,消费者态度和购买意向之间为正向作用关系。当企业能力较弱时,消费者态度和购买意向之间为负向作用关系。假设H4通过了检验。

表6 企业能力调节效应检验

注:因变量为消费者购买意向。

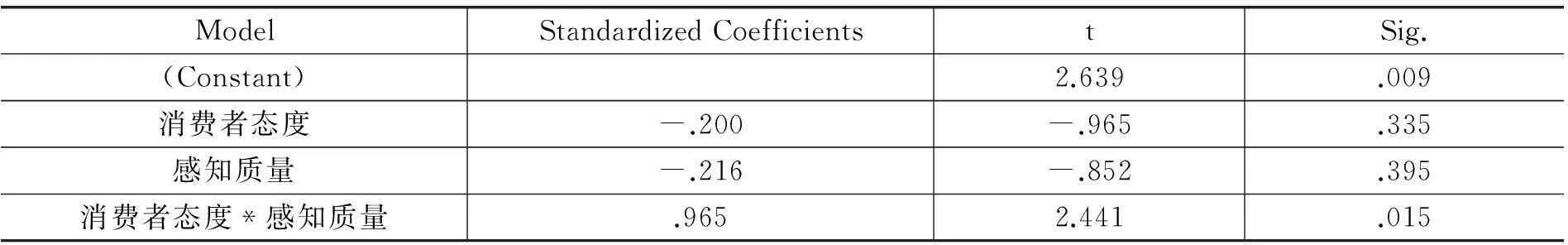

表7表示的是感知质量的调节效应检验数据,从该表可以看到,消费者态度和感知质量的交互作用通过了显著性检验,标准化路径系数为0.965,在0.1的水平下显著,表明感知质量在消费者态度和购买意向作用过程中存在正向调节效应,即感知质量较强时,消费者态度和购买意向之间为正向作用关系。当感知质量较弱时,消费者态度和购买意向之间为负向作用关系。假设H5通过了检验。

表7 感知质量调节效应检验

注:因变量为消费者购买意向。

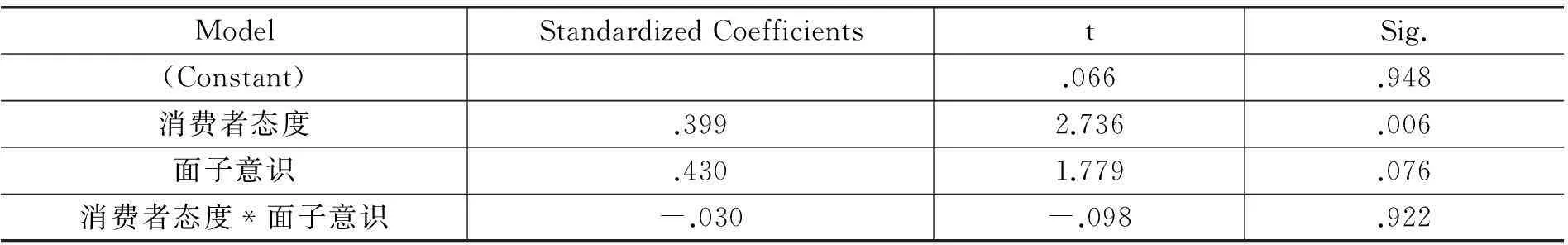

表8表示的是面子意识的调节效应检验数据,从该表可以看到,消费者态度和面子意识的交互作用未通过显著性检验,表明面子意识在消费者态度和购买意向作用过程中不存在调节效应,假设H6未通过检验。该实证结果与本研究提出的理论假设相反,可能这与我国目前CSR的发展现状有关,总体来说,我国消费者对CSR的认识不够深入,而且很多企业在积极履行社会责任后,反倒招致了社会的谩骂,最终产生不良的社会声誉(例如2008年汶川地震中的万科)。反映在本研究中便是面子意识在CSR信息刺激下消费者态度和购买意向中的调节效应未通过显著性检验。

表8 面子意识调节效应检验

注:因变量为消费者购买意向。

六、 研究结论、管理启示与未来研究展望

(一) 研究主要结论

本研究将心理学领域的道德伪善与CSR相结合,以信息加工理论为理论基础,并通过结构方程和多元线性回归方法进行了实证检验,以探索CSR信息刺激下消费者态度向购买意向转化的影响因素及其影响方式,即消费者道德伪善的形成机理。本研究的实证研究结果得到以下结论:

第一,CSR感知情境下,消费者道德伪善确实存在。按照态度行为理论,消费者态度和行为之间具有一致性。但是,本研究的实证研究结果表明,消费者态度和购买行为之间存在不一致性,消费者态度不一定产生相应的购买行为。

第二,消费者购买过程中具有很强的经济特征。本研究的实证研究结果发现,企业能力和感知质量在消费者态度和购买行为过程中具有显著的正向调节效应,反映出CSR感知情境下,消费者态度向购买行为转化过程中受企业能力和感知质量的调节,当企业能力/感知质量较强时,消费者态度会产生正向的购买行为,反之,消费者态度和行为之间存在不一致性。这可以在一定程度上说明,消费者购买决策过程中不仅考虑CSR信息,还会考虑企业能力和产品质量这些外在信息,以规避CSR信息带来的不确定性,表现出很强的经济特征。

第三,消费者面子意识在消费者态度和行为转化过程中的调节效应未通过显著性检验。通过文献梳理,笔者认为,消费者面子意识对消费者态度和购买意向的转化存在影响。但是,本研究的实证分析结果认为,消费者面子意识在态度和购买行为转化中不存在影响。可能这与我国消费者对CSR认识不够深入有关,也可能与本研究选取样本有关,此次调研样本中在校大学生占据大部分,这部分群体不具有经济独立性,在购买过程中可能更多地考虑产品实用性,而非自我形象的提升,导致面子意识的调节效应未通过显著性检验。

(二) 管理启示

改革开放以来,中国快速增长的经济极大地推动了社会发展。然而,经济发展的背后是资源的过度消耗、严重的环境污染以及由此造成的环境恶化。据世界银行估计,每年我国因生态环境污染造成的损失占GDP的5.8%左右[39]。而且,目前80%的环境污染来自于企业的生产经营活动[40]。因此,对于经济发展带来的负面影响,社会发展的主体——企业负有不可推卸的责任。平衡经济增长与企业发展之间的关系,实现企业和经济的协调发展,成为我国亟待解决的重要问题。但对于企业而言,究竟能否通过CSR促进消费者的购买行为关系着企业的CSR实践能否赢得长期甚至是短期的市场绩效。本文的研究结果试图给在华经营企业的管理者们以如下启示:首先,尽管中国的CSR实践还处于初级阶段,但总体而言,消费者仍然会将企业优秀的CSR表现与企业声誉及其产品关联起来,并以此为基础做出购买决策。因此,今天的企业应重视CSR策略或战略的运用,以赢得长期的市场绩效;其次,我国消费者消费开始变得理性,反映出这些消费者消费心理的成熟,不再单纯地依靠企业是否履行社会责任来决定自己的态度和购买意图。因此,企业在履行社会责任过程中,应平衡CSR和企业发展以及产品之间的关系,若以企业发展或产品创新提升作为履行社会责任的代价,那企业对社会责任行为不管履行的有多完美,都会产生背道而驰的结果;最后,由于自古以来儒家价值观的影响,我国消费者重视面子意识,其在消费过程中不只注重物质需求的满足,还重视精神需求的满足以及自我地位的提升。因此,企业在发展经济过程中应通过CSR行为塑造良好的社会形象,以实现消费者自我地位提升的精神需求。

(三)研究不足与未来研究展望

本研究存在以下不足,在采纳本研究的结论或进行后续研究时值得注意:

第一,未考虑调研样本的经济独立性。本研究此次调研中虽然同时选取了工作人员和高校学生,但是高校学生占比较高。这点与国内许多研究一样,将高校学生作为主要的调研对象,认为这样的样本对手机关注度高,更为重要的是这些群体对企业社会责任有很强的认同感和理解力。但是,高校学生经济独立性较差,在购买过程中可能更多的考虑经济因素,而非自我形象提升需求,导致面子意识在消费者态度和行为作用中调节效应未通过显著性检验。日后研究应选取经济独立性较强,更关注自我形象提升的群体,或是将经济独立与未独立的群体进行对比,发现这些不同群体在态度和行为转化中的差异。

第二,未考虑消费者个人因素的影响。本研究在探讨消费者态度向行为转化过程中未考虑消费者人口统计变量因素的影响。笔者认为,消费者的人口统计特征对消费者态度和行为存在影响,比如不同性别、不同年龄的人群对CSR持不同态度,而个体态度向行为转化过程中又受这些个人因素的影响,但是本研究并未考虑人口统计变量的影响。在未来的研究中可考虑将消费者的人口统计变量因素设为干扰变量或调解变量来进行更为细致的讨论。

第三,行业的局限性。众所周知,行业特征在CSR研究中存在显著差异,笔者认为,不同行业企业的CSR信息对消费者态度和行为转化也存在影响。本研究针对手机领域进行了探讨,但是此研究结论是否适用于其它行业还有待探讨。未来可考虑选择其他行业进行分析,或同时选择多个行业进行对比分析。

参考文献:

[1]LEONIDAS C LEONIDOU. Business Unethicality as an Impediment to Consumer Trust: The Moderating Role of Demographic and Cultural Characteristics[J]. Journal of Business Ethics,2012,3:27.

[2]马龙龙. 企业社会责任对消费者购买意愿的影响机制研究[J].管理世界,2011(5):120-126.

[3]RICKY C. Applying Ethical Concepts to the Study of Green Consumer Behavior: An Analysis of Chinese Consumers Intentions to Bring Their Own Shopping Bags[J]. Journal of Business Ethics,2007,14(3):66-91.

[4]邓新明,田志龙,刘国华.中国情景下企业伦理行为的消费者响应研究[J].中国软科学,2011(2):132-153.

[5]MUNCY J, VITELL S. Consumer Ethics: An Investigation of the Ethical Beliefs of the Final Consumer[J]. Journal of Business Research,1992,24(4):297-311.

[6]BARDEN J, RUCKER DD, PETTY RE. Saying One thing and Doing Another: Examining the Impact of Event Order on Hypocrisy Judgments of Others[J]. Personality and Social Psychology Bulletin,2005,31(11):1463-1474.

[7]JULIE R IRWIN, REBECCA WALKER NAYLOR. Ethical Decisions and Response Mode Compatibility: Weighting of Ethical Attributes in Consideration Sets Formed by Excluding Versus Including Product Alternatives[J]. Journal of Marketing Research,2009,4:234-246.

[8]BASTON DANIEL C, ELIZABETH R THOMPSON, GREG SEUFERLING. Moral Hypocrisy: Appearing Moral to Oneself Without Being So[J]. Journal of Personality and Social Psychology,1999,77:525-537.

[9]EHRICH KRISTINE R, JULIE R IRWIN. Willful Ignorance in the Request of Product Attribute Information[J].Journal of Marketing Research,2005,42(August):266-277.

[10]EAGLY ALICE H, SHELLY CHAIKEN. The Psychology of Attitudes[M]. Orlando, FL: Harcourt Brace Jovanovich,1993.

[11]TILLMANN WAGNER, RICHARD J LUTZ, BARTON A WEITZ. Corporate Hypocrisy: Overcoming the Threat of Inconsistent Corporate Social Responsibility Perceptions[J]. Journal of Marketing,2009,11(73):77-91.

[12]BSTSON CD, KOBRYNOWICZ D, DINNERSTEIN JL. In a Very Different Voice: Unmasking Moral Hypocrisy[J]. Journal of Personality and Social Psychology,1997,72:1335-1348.

[13]BASTON CD, COLLINS EC. Moral hypocrisy: A Self-enhancement/Self-protection Motive in the Moral Domain[M]// ALICKE MD, SEDIKIDES C. Handbook of Self-Enhancement and self-Protection. New York: Guilford Publications, 2010.

[14]STONE J, FERNANDEZ NC. To Practice What We Preach: The Use of Hypocrisy and Cognitive Dissonance to Motivate Behavior Change[J]. Social and Personality Psychology Compass,2008,2:1024-1051.

[15]LAMMERS J, STAPEL DA, GALIINSKY AD. Power Increases Hypocrisy: Moralizing in Reasoning, Immorality in Behavior[J]. Psychological science,2010,21:737-744.

[16]NASO R C. Immoral Actions in Otherwise Moral Individuals: Interrogating the Structure and Meaning of Moral Hypocrisy[J]. Psychoanalysis Psychology,2006,23(3):475-489.

[17]SAMUELS A. Carnal Critiques: Promiscuity, Politics, Imagination, Spirituality and Hypocrisy[J]. Psychotherapy and Politics International,2009,7:4-17.

[18]BATSON CD, ELIZABETH R THOMPSON, HUBERT CHEN. Moral Hypocrisy: Addressing Some Alternatives[J]. Journal of Personality and Scnial Psychology,2002,83(2):330-339.

[19]TROPE YAACOV, NIRA LIBRMAN, CHERYL WAKSLAK. Construal Levels and Psychological Distance: Effects on Representation, Prediction, Evaluation, and Behavior[J]. Journal of Consumer Psychology,2007,17(2):83-95.

[20]谢佩洪,周祖城.中国背景下CSR与消费者购买意向关系的实证研究[J].南开管理评论,2009(12):64-70.

[21]刘凤军,李敬强,李辉.企业社会责任与品牌影响力关系的实证研究[J].中国软科学,2012(1):116-132.

[22]XUEMING LUO, C B BHATTACHARYA. The Debate over Doing Good: Corporate Social Performance, Strategic Marketing Levers, and Firm-Idiosyncratic Risk[J]. Journal of Marketing,2009,73:198-213.

[23]PAVLOS A VLACHOS. Corporate Social Responsibility: Attributions, Loyalty and the Mediating Role of Trust[J]. Journal of the Academy of Marketing Science,2009,37:170-180.

[24]常亚平,阎俊,方琪.企业社会责任行为、产品价格对消费者购买意愿的影响研究[J].管理学报,2008(1):110-117.

[25]周延风,罗文恩,肖文建.企业社会责任行为与消费者响应——消费者个人特征和价格信号的调节[J].中国工业经济,2007(3):62-69.

[26]STEFANIE ROSEN ROBINSON, CAGLAR IRMAK, SATISH JAYACHANDRAN. Choice of Cause in Cause-Related Marketing [J]. Journal of Marketing,2012,6(76):126-139.

[27]李海芹,张子刚.CSR对企业声誉及顾客忠诚影响的实证研究[J].南开管理评论,2010(1):90-98.

[28]DONALD R LICHTENSTEIN, MINETTE E DRUMWRIGHT, BRIDGETTE M BRAIG. The Effect of Corporate Social Responsibility on Customer Donations to Corporate-Supported Nonprofits[J]. Journal of Marketing,2004,68:16-32.

[29]BHATTACHARYA CB, SEN SANKAR. Consumer-company Identifieation: A Framework for Understanding Consumers, Relationships with Companies[J]. Journal of Marketing,2003,67(4):76-88.

[30]李东进,吴波,武瑞娟.中国消费者购买意向模型——对Fishbein合理行为模型的修正[J].管理世界,2009(1):123-124.

[31]HERPEN ERIEA VAN, JOOST M E PENNINGS, MATTHEW MEULENBERG. Consumers, Evaluations of Socially Responsible Activities in Retailing[R]. Mansolt Working papers 46730,2003.

[32] MAEL F, ASHFORTH, B E ALUMNI. A Partial Test of the Reformulated Model of organizational Identification[J]. Journal of Organizational Behavior,1992,13(2):103-123.

[33]FISHBEIN M, I AJZEN. Belief, Attitude, Intention and Behaviour: An Introduction to Theory and Research[M]. Reading MA: Addison-wesley,1975.

[34]ZEITHAMLVA, BERRYLL, PARASURAMANA. The Behavioral Consequence of Service Quality [J].Journal of Markeing,1996,60(2):31-36.

[35]FOMBRUM C J, GARDBERG N A, SEVER J M. The Reputation Quotient: A Multi-stakeholder Measure of Corporate Reputation[J]. Journal of Grand Management,2000,7(4):241-255.

[36]BROWN TOM J, PETER A DACIN. The Company and The Product: Corporate Association and Consumer Product Response[J]. Journal of Marketing,1997,2:68-84.

[37]NETEMEYER R G, KRISHNAN B, PULLING C. Developing and Validating Measures of Facets of Customer-Based Brand Equity[ J].Journal of Business Research,2004,57(2):209-224.

[38]HOFSTEDE GEERT H. Culture’s Consequences: International Differences in Work-Related Values[M]. Newbury Park, CA: Sage Publications,1980.

[39]WORLD BANK. Cost of Pollution in China: Economic Estimates of Physical Damages[R]. Washington, DC: World Bank,2007.

[40]沈红波,谢越,陈峥嵘.企业的环境保护、社会责任及其市场效应——基于紫金矿业环境污染事件的案例研究[J].中国工业经济,2012(1):141.

(责任编辑何志刚)

A Research on Formation of Mechanism of Moral Hypocrisy Under the Context of Corporate Social Responsibility

HAN Na1, LI Jian2, LIU Jian-mei3

(1.SchoolofManagementandEconomics,BeijingInstituteofTechnology,Beijing100081,China;

2.SchoolofSocialScience,BeijingInstituteofTechnology,Beijing100081,China;

3.CollegeofBusinessAdministration,CapitalUniversityofEconomicandBusiness,Beijing100070,China)

Abstract:This study combines CSR with moral hypocrisy in the field of psychology, introduces three levels of moderating variables, such as enterprise characteristics, product characteristics and consumer characteristics, into the conceptual model, applying structural equation and multivariate regression to explore the formation mechanism of the consumer moral hypocrisy from perspective of economic rationality and sensibility. Results shows that under the context of perceived CSR, there are inconsistencies between consumer attitude and purchase behavior, that is, moral hypocrisy. Enterprise ability and perceived quality have significant positive moderating effect, however, face consciousness does not have significant moderating effect.

Key words:CSR; consumer attitude; purchase intention; moral hypocrisy

中图分类号:F279.23

文献标志码:A

文章编号:1009-1505(2015)01-0092-13

作者简介:韩娜,女,北京理工大学管理与经济学院在读博士生,主要从事企业社会责任研究;李健,男,北京理工大学人文学院教授,博士,主要从事企业社会责任研究;刘建梅,女,首都经济贸易大学副教授,博士,主要从事企业社会责任研究。

基金项目:教育部博士点基金项目“社会责任对企业品牌资产影响的机理与实证研究”(20101101110035);首都经贸大学校级科研项目“环境责任履行影响企业品牌资产的机理与实验研究”(2013XJG006)

收稿日期:2014-09-04