论西尔维亚·普拉斯诗歌创作的阶段性

曾 巍

(华中师范大学文学院,湖北武汉,430070)

论西尔维亚·普拉斯诗歌创作的阶段性

曾 巍

(华中师范大学文学院,湖北武汉,430070)

西尔维亚·普拉斯一生创作的并非全是自白诗。本文以“自白诗”为标准和依据,通过对普拉斯的全部诗歌的总体考察,认为普拉斯的诗歌早期温婉而充满爱意,注重外在形式,发展到后期时的直白袒露、自由不羁有一个过程,其中经历了阶段性的转变。她的诗歌创作可以由此划分为三个阶段:“巨像”积累阶段,“渡水”过渡阶段,“爱丽尔”高峰阶段。

西尔维亚·普拉斯 诗歌 阶段性

谈到普拉斯,人们很自然地将她与自白派与自白诗联系在一起,但这往往导致一种误解,即认为普拉斯所有的诗歌都是自白诗。但是,从几首代表性诗歌或一两部诗集的作品入手去分析,显然不足以涵括其创作的全貌。这就需要将普拉斯的全部诗歌作为总体进行观察,先从中分辨出哪些可以称得上是自白诗,哪些又不是,哪些则可以看作过渡性作品,这其中的转折点又在哪里。休斯编的《普拉斯诗选》是将她1956—1963年八年的作品以编年形式胪列出来,1956年之前的作品仅以附录的形式选出50首续补于集尾,其用意也在于给读者提供一个参照。我们可以发现,普拉斯的早期诗歌与后期诗歌,无论是主题的选择,还是艺术的表现形式,都存在很大不同,呈现出阶段性的变化。她的后期创作才真正凸显出自白诗的特征,而前期诗歌则不能划入这个范畴,或者说尚欠火候。于是,可以构想将普拉斯的诗歌分出几个阶段,而依据则是“自白诗”。

一、以“自白诗”为准绳

罗森塔尔首先使用“自白诗”一词来描述洛威尔的诗歌:当洛威尔自觉放弃形式主义诗风,将主题探索伸向个人隐私生活时,罗森塔尔说洛威尔的诗是“自白的”,其诗集《生活研究》则有“自我分析式独白的感性”[1]。罗森塔尔及其后的批评家陆续将贝里曼、普拉斯和塞克斯顿也划归这一阵营。特德·休斯和玛乔瑞·帕洛芙认为普拉斯的诗与洛威尔相较,异质性更加明显。的确,洛威尔更倾向于历史的维度,而普拉斯则趋向神话维度。两者处理个人经验的方式也有不同:洛威尔喜欢将个人生活直接引入诗中,他的诗更接近于自传;而普拉斯则在将日常经验写进诗歌时经过了处理和变形,更具象征性。他们提出对普拉斯与其他自白诗人的关系进行重新审视,并评估她的诗歌在多大程度上是“自白的”[2]。但这样的呼声并没有成为主流的认识,也许异质性体现在“自白”程度上的差异,而不是本质性的区别。普拉斯自己也承认,在听过洛威尔的诗歌课后,她自己也感受到了一种新的突破,而这种突破“是洛威尔的《生活研究》带来的”,从那以后,“这种强有力的突破进入了非常严肃的、非常个人化的情感经验”[3],而原先这些主题在普拉斯看来则是诗歌的禁区。在洛威尔的影响下,普拉斯开始尝试在诗歌中挖掘特殊、隐私、禁忌的主题,真正以“自白”的钥匙开启心灵深处隐秘的大门。

从语义层面,“自白”有忏悔之意,是对灵魂的剖析,是心灵通过告解求得平静与皈依。也有人说,自白就是独白,即诗中的主人公坦率地说出心声。这一主人公并不一定就是作者自身,但却是诗人的代言人。但这种做法却是将一个诗歌流派简约成了纯粹的表现形式。最大的障眼法是将自白诗等同于自传体诗,因为它对于洛威尔和塞克斯顿展现出了适用性。洛威尔自己说,翻看他三十年的诗作,“把它们串起来就是我的自传”[4],而塞克斯顿的诗,生活场景更真实,更原汁原味,仿佛确有其事,即使是虚构也犹如亲历一般。但这种框定用在普拉斯身上就会变成一种束缚,因为她虽然强调直接、当下,但同样注重变形、渲染,她所表现的真实是艺术化了的真实:场景是戏剧化了的,人物戴着透明的面具,而事件是碎片化的重组。有时候,局部的真实拼接只是逼真的虚构。

或许,一味地追求精炼、准确却会因为无法涵盖某种特殊性导致自身体系的土崩瓦解。在此,我们面临的是当年瓦雷里试图界定象征主义时同样的悖论:“一个美学史上的事件却不能通过美学方面的考察来定义。”[5]瓦雷里的解决办法很聪明,他把定义的难题搁置起来,仅仅将命名看作一个约定俗成的词,然后通过寻找面貌各异的诗人“极其突出”的“共同的否定”去建构他们的“肯定”,从而找到诗歌中的共性[6]。对自白诗的考察我们亦可以效仿这样的做法,先捋出自白诗人要反对的是什么,再反向探寻他们的诗歌的共同特点。

洛威尔从不讳言意欲与浸淫多年的形式主义诗歌训练划清界限的决心,他认为“去个人化”的要求已经让作者的面貌过于模糊,而对形式的精打细磨并没有给诗人带来乐趣,相反却成为禁锢。《生活研究》因此诗风一变,抛弃了典故与格律,转而大量采用民间俚语,诗行简短明快,主题则是私密的以往羞于示人的个人经验。普拉斯也经历过同样的转变,她说已经意识到英国式的温文尔雅有“一种扼制人的力量”,“那种整洁、那种令人惊异的有条不紊”,“也许比表面上所能显示出来的更加危险”[7]。自白派诗人所要反拨的正是形式主义诗风,而其策略则是以针锋相对的实验来反对它。这样,自白诗所具有的鲜明特点正是形式主义所缺乏的:其一是主体性。自白诗大多以第一人称写就,诗人在诗歌中是明确在场的,诗歌的发声可以看作诗人的心声袒露,诗歌的背后伫立着一个有血有肉、情感充沛的“个人”。其二是私密性。T.S.艾略特说,“诗人之所以引人注目或者让人感兴趣,不是因为他的个人情感,不是因为他生活中的特殊事件所激发的情感”,“诗歌中有一种离奇的错误,即寻求新的人类情感来表现”[8],而自白诗对T.S.艾略特的挑战恰恰是从他认为的误区开辟新的途径,表现个人情感,在“特殊事件”中寻觅灵感,甚至刻意求新。求新的方法则是把个人私密的经验坦露给人看,把个人的痛苦、绝望、焦虑、疯狂、罪恶等伤痕性情感体验撕开并用诗的语言来呈现。其三是去形式化。自白诗人反对形式主义,自然不会再将精力投入到对韵律、音步、节奏等外在形式的精雕细琢上,自白诗所具有的开放性不仅指涉主题,也意味着对形式不再采用严苛标准,而是给予它充分的自由度。但这种去形式化并非意味着绝对的抛弃,只是说反对将形式作为诗歌中的绝对要素来对待,把形式抬高到诗歌中的至尊位置。

二、对几部诗集的比较考察

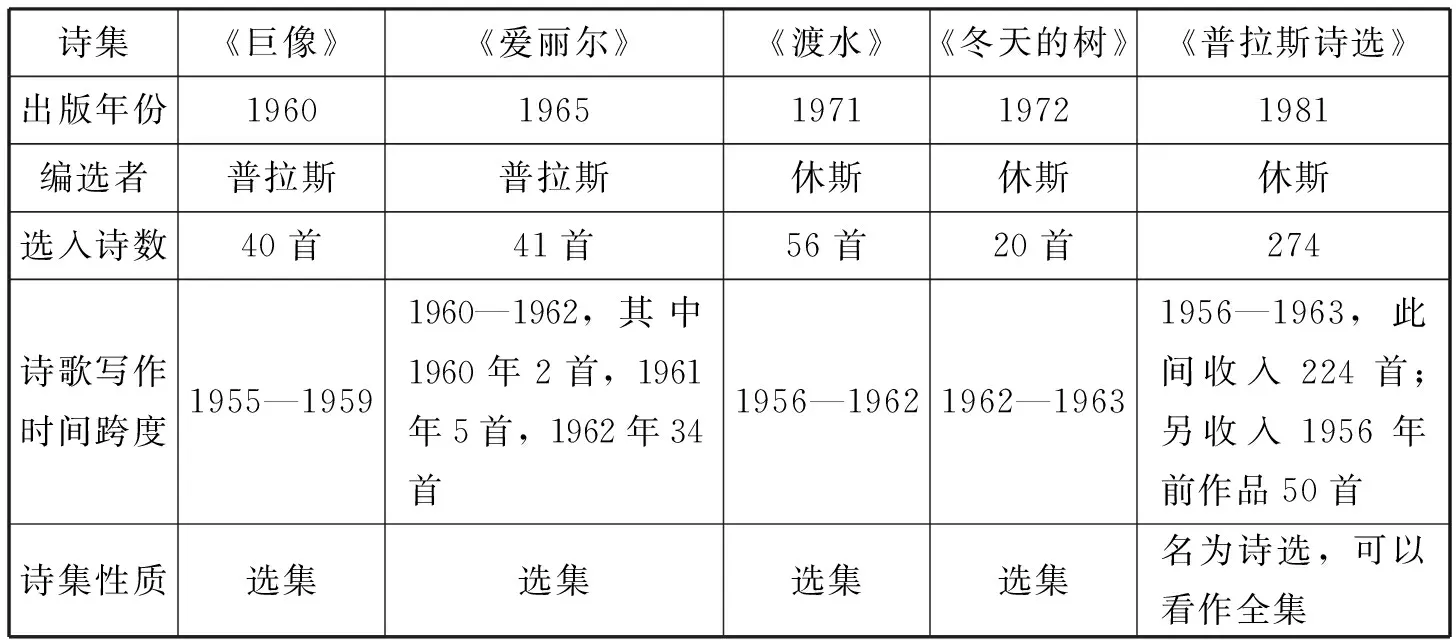

我们还可以对这几部诗集进行横向比较,进而梳理普拉斯诗歌风格演变发展的大致脉络。

表1 普拉斯5部诗集的比较

普拉斯生前出版诗集唯有《巨像》一部,起初普拉斯对诗集的出版感到相当兴奋,也有评论家称赞其中的作品“有一种严肃稳重的气派”“语言直率”“生动准确”“比例协调”,显示出作者“专注的心态”[9],但是总的来说,该书的反响并不热烈,这令普拉斯多少有些沮丧。她在写给母亲的家信里对出版商颇有微词:“他们没花心思宣传它,所以我可能一个子儿都得不到,除非之后我获奖才能让公众关注它。”[10]再后来,普拉斯自己也对这部诗集不太满意,她说《巨像》中的作品,“现在连一首诗都朗读不出来”,它们“令人生厌”[11],因为没有展现出明晰性。的确如此,《巨像》中的诗歌,诗人的主体并没有从诗行中跃升起来,作者只是借助情境、神话、事物抒发情感,而这种情感也不是完全独有的,一定程度上具有普泛性。如《青蛙的秋季》(FrogAutumn)、《月出》(Moonrise)仍然是触景生情,借景之衰荣抒发内心的忧伤或欣悦;《罗莱蕾》(Lorelei)、《余波》(Aftermath)化用神话或民间故事中的经典,通过描绘神话人物抒发朦胧飘忽的情绪;《风尘女子之歌》(StrumpetSong)、《耍蛇人》(Snackcharmer)是把人物作为客体进行状写,诗人作为观察者的态度要么不动声色,要么点到而止……形式主义的幽灵在这些诗篇中徘徊,诗人真我的肉身反而退避到不显眼的位置。读者会更多地注意到整饬诗行,规范韵律,奇妙隐喻与精巧结构,这些属于诗的技巧性元素即使再完美,但它却不是专属作者的,可以依靠后天的训练达成,而也恰恰掩盖了诗人发自内在的光辉,无法凸显诗人的独特性。当然,对《巨像》也不能一概否定,一则它应该看作一个诗人诗艺探索和成长的必由之途,是奠基性的创作,事实上,一些题材和隐喻也在普拉斯后期的创作中反复出现,连缀成渐进的“行板”;二则诗集中的一些诗篇已经开始涉及诗人的个人生活,如《巨像》是对父亲印象的想象性描绘,《不平静的缪斯》(TheDisquietingMuses)探讨女性写作的话题,《自绝于埃格岩》(SuicideOffEggRock)第一次将笔触伸向了自杀行为,这些诗歌都可以看作自白诗的“序曲”。

离世前,普拉斯编定了诗集《爱丽尔》(Ariel),1965年休斯将《爱丽尔》交付出版,去除了普拉斯选定的12首,又另外增加了15首。出版后,休斯对诗集的调整几乎成为一桩公案,人们对此众说纷纭。后来,休斯和普拉斯的女儿弗里达·休斯(Frieda Hughes)直接将普拉斯的《爱丽尔》手稿交付出版,以原始状态呈现出普拉斯用打字机敲写的底稿以及用笔涂改的痕迹。从他们对待这部诗集的态度即可看出,《爱丽尔》堪称普拉斯甚至是自白诗的代表作,而1962年则是普拉斯创作的顶峰期。这部诗集中的绝大多数诗篇写于他们夫妻关系破裂、休斯与阿霞·韦维尔私奔之后,普拉斯在极度的悲伤、压抑、愤怒与狂躁中如火山爆发,从笔端喷射出血与泪的熔浆。《爱丽尔》出版后,得到了评论家的普遍好评。爱琳·艾尔德指出,普拉斯在《爱丽尔》中展现出其独特性,这种独特性正在于她能够自始至终将女性的家庭、生育、婚姻等包含着悲剧的世界暴露无遗[12]。迪姆·金德尔通过研究普拉斯对这部诗集的编排顺序发现,诗集始于“爱”(《晨歌》以单词“love”开篇),结束于“春天”(《过冬》以单词“spring”结尾),而中间的诗篇则是漫长而严酷的寒冬,诗集的结构就是指向可能性的再生,而诗人则在诗歌中坚定地预示对重生充满了渴望[13]。直到今天,《爱丽尔》仍然持续不断地引起诗人和批评家们的关注,《爱丽尔》中的许多诗篇一直是研究者重点关注的对象。这些诗歌是诗人在痛苦与郁悒中的奋声尖叫,愤怒诗人的鲜明形象呼之欲出,化身为精灵“爱丽尔”,期待着涅槃的火焰将自己燃烧。

《渡水》《冬天的树》《普拉斯诗选》都是普拉斯去世后由休斯编选交付出版的。其中《渡水》和《冬天的树》是选集,《普拉斯诗选》则基本囊括了普拉斯的全部诗作,可以看作一部全集。《渡水》和《冬天的树》中的诗歌,可以看作休斯依照他的审美标准并结合出版者意见对普拉斯诗歌的精选。其中《渡水》跨度较大,既有1956年的,也有1962年的,其中与《巨像》中重复选入的有9首。但其他诗歌基本创作于《爱丽尔》集中诗歌创作之前,尤其是以单篇形式选入了组诗《生日诗篇》,可以看作普拉斯过渡时期创作的汇集。《冬天的树》集中只有诗歌20首,创作时间比较集中,大致与《爱丽尔》中的诗歌重合,其中与《爱丽尔》中重复选入的诗歌有9首,另外选入了诗剧《三个女人:一首三种声音的诗》,可见,休斯对这一时期普拉斯的创作是认可的,而这一段时间的确是普拉斯的黄金期。《普拉斯诗选》出版于1981年,以编年形式收入诗歌274首,包含以附录形式收入的1956年前的作品50首。这部诗选是普拉斯诗歌的一次全面展示,为读者全面观察普拉斯的诗歌创作提供了极佳的蓝本。

由此可以得出两条结论:一是研究普拉斯,研究自白诗,诗集《爱丽尔》无疑是首要选择,尤其要从诗人自己选定的篇目切入,同时兼及同时期的其他作品。而要系统梳理普拉斯的创作历程,则要依仗《普拉斯诗选》所提供的全景式结构。二是普拉斯的创作有阶段性。她的诗艺是日臻成熟的,“爱丽尔”时期是顶峰期,在此之前也有演化,因此可以尝试对其过程进行分期,找出不同阶段的特点,从而绘出其跃升的轨迹。

三、普拉斯诗歌创作的三个阶段

谢默思·希尼以诗人独特的敏感,认为普拉斯诗歌创作存在三个不同的阶段:在第一个阶段,普拉斯“逐渐将自己的诗歌注意力向内聚集,并找到了一种自我探测的独特方法”,“这种方法时而基于个人经验的语言化,使之成为象征或图像;时而基于自传素材和神话内容的混淆”[14]。在这一阶段,普拉斯明白,诗歌技巧是重点所在。到了第二阶段,普拉斯的诗歌艺术已经“和个人精神与现实家庭生活的可怕压力之间保持着快乐的平衡”[15],她在诗歌中铺展着自身,写作领域自觉缩小到一个更精确、更敏感、更私密、更少限制的领域。她的诗中有可怕的冷静和坚定,与她诗歌意象的阴暗、疯狂对比鲜明,读者甚至诗人自我都已被诗歌超越,诗歌“升起和沉落都超出了诗人的控制”[16],自我仿佛成了一个“梦游者”,被悬置在生与死的边缘。这样,普拉斯的诗歌过渡到了第三阶段,“诗行是客观的,有着完美的节制,一种已经在等待着这首诗的、对时间和空间的敏捷而熟练的标定终于实现了”[17]。希尼的论述展现了诗人对诗艺的敏感,有他的高妙之处,尤其是他并没有为了抬高《爱丽尔》中的诗而对普拉斯的早期创作给予贬评,相反他认为正是这一时期在诗歌技艺上近乎苛求般的精益求精为此后的喷发做好了准备,这就将这一时期的创作从“爱丽尔”的婢女地位上解放出来,还以其应有的尊重。但是,希尼并没有从时间段上进行划定,这三个阶段之间的临界是语焉不详的,但我们可以大致揣度第一个阶段是诗集《巨像》出版之前;第三个阶段是《爱丽尔》创作阶段;两者之间是过渡性的第二阶段。休斯将中间阶段编选了诗集《渡水》:“渡水”即过渡,意味着从此岸到彼岸,看来是有深意的。

由此可将普拉斯一生的创作划分为三个阶段:“巨像”积累阶段(1959年《巨像》中诗歌创作时期及之前),“渡水”过渡阶段(1960—1961),“爱丽尔”高峰阶段(1962年创作《爱丽尔》中作品直至去世)。

1.“巨像”积累阶段

诗集《巨像》出版于1960年,但其中的诗全部写于1960年之前,因此可以大致将1960年之前划作第一阶段。对这一阶段,普拉斯本人基本是否定的,认为作品缺乏明晰性。但诗人自己对早期作品有所不满,这几乎是一种普遍性的现象,诗人创作生命的延续,刺激其不断推出新作品的动力,常常就是对前作的否弃。比如对这一时期的诗歌,诗人自己或许认为过于迁就形式的要求,但这个过程却让诗人掌握了诗歌的门道,为此后创作的爆发积累了诗歌技术的经验。这是很重要的,否则即使再有激情或独特感受,也不能保证她所写下的是诗歌而不仅仅是分行的文字。在这一时期,还有一个事件不可忽视,那就是1957年普拉斯师从洛威尔学诗,这也给普拉斯的诗歌带来了明显变化:我们可以看到,1956年的诗更注重形式感,有些诗甚至有炫技的嫌疑,主题多是触物或触景伤情,情感多比较温和;而1957年之后的诗形式趋向自由,仿佛挣脱了束缚进入了轻松状态,而主题也开始试探性地伸向个人化的领域。

2.“渡水”过渡阶段

由于《巨像》是普拉斯生前出版的唯一一部诗集,具有标志性意义,我们把《巨像》看作普拉斯对前期诗歌的一次总结,在阶段划分时,我们选择了这一标志。但是,如果不考虑这一因素,我更愿意将1959年划归到“过渡”阶段,将1958年看作积累期的结束。这样,包括《巨像》在内的作品更应该视为过渡阶段初期的产物。这个阶段,普拉斯已接受了洛威尔的创作理念,有意识地开始探索在诗歌中融入个人的经验,并小心翼翼地向私密领域潜进。也许是还略显羞赧,也许是还尚未完全摆脱形式律的遗风,普拉斯还只是试探性地逐步放开手脚,有时候的表达并不那么“袒露”,有些诗歌显得含蓄而遮遮掩掩。这一阶段普拉斯的个人生活也有很多不寻常的经历,这些恰好为普拉斯新的诗歌观念的实践提供了现实的土壤:1959年秋季,普拉斯与休斯在纽约郊区的艺术家驻地“雅都”旅居,这几个月她的诗歌开始转变风格,她几乎放弃了适用冗长的句式,诗行紧凑而洗练;而这几年里普拉斯也有过怀孕、生子、流产等女性经验,催生出《东方三贤》(Magi)、《蜡烛》(Candles)等以孩子为表现对象充满浓浓母爱的诗歌以及《不孕的女人》(BarrenWomen)、《沉重的女人》(HeavyWomen)等涉及女性话题的作品;她还因为盲肠炎手术住院治疗了一段时间,她身体所受、眼中所见则是《敷着石膏》(InPlaster)、《郁金香》(Tulips)、《凌晨两点的手术师》(TheSurgeonat2a.m.)等医院诗的滥觞。这一阶段,普拉斯有意拓宽诗歌主题,关注个人经验,并反复寻求与诗歌技艺取得平衡,这些必要的磨合为“爱丽尔”时期的大放异彩做好了准备。

3.“爱丽尔”高峰阶段

普拉斯自己编定篇目的诗集《爱丽尔》中,写作时间最早的是1960年的《你是》(You’re),它与写于同年的《东方三贤》,以及次年的《晨歌》(MorningSong)、《不孕的女人》《月亮与紫杉树》(TheMoonandtheYewTree)等5首共同作为“爱丽尔”时期的序曲为普拉斯1962年的华丽表演揭开了帷幕。而整场表演虽然几乎全是绝望得近乎疯狂的女主角在呐喊呼号,但高亢的音调、悲愤的情绪、决绝的姿态足以感动每一个观众。这一高峰时期,随着休斯扔下普拉斯分居愈演愈烈,普拉斯独自带着孩子,在极度沮丧与怨怼中艰难度日,而这也促发了她狂热的诗情一发而不可收,她几乎每天写一首诗,不可遏止的极端激情一直延续到她选择自尽结束生命。普拉斯编定《爱丽尔》是在1962年底,而在1963年普拉斯仍然思如泉涌,所以应该把1963年的作品归入高峰时期。“爱丽尔”时期的诗,不再拘泥于任何形式,早已娴熟的诗歌技艺已经内化为我行我素的控制力,只是随着情感的起伏而自然地吐露而不需要制作模型,诗人也不再刻意地去寻求主题的升华或意象的提炼,神话资源的化用也不再是生硬地将生活寓言化而是信手拈来,并具有沉甸甸的重量和柔韧的张力。希尼将普拉斯最后的诗作比作“一直甩动尾巴的老虎”,“令人震惊”但又“不容辩驳”[18],“爱丽尔”时期的诗歌一扫过去女性诗歌的温婉与谦卑,注入了一种强悍的令人颤栗的声音。普拉斯一直追求诗歌的可朗读性,在诗集《爱丽尔》编定后,她曾去伦敦BBC电台录制了其中的一些诗歌,她是用深邃、饱满的嗓音清晰而平和地去朗读这些诗的,但这种嗓音同样展现出坚定的力量。她的朗诵虽然不疾不徐,但同样给听众带来了不安与惊惧的感受[19]。这种感受不是嗓音传达的,而是诗歌带来的通感。普拉斯打动了她的听众和读者,她高峰时期的创作不仅仅是忘我的“表演”,更是舍我的绝唱。

*本文系国家社会科学基金青年项目“西尔维亚·普拉斯诗歌研究”【13CWW026】的阶段性成果。

注释:

[1] M .L .Rosenthal,“Robert Lowell and the Poetry of Confession”,in Thomas Parkinson,ed.RobertLowell:ACollectionofCriticalEssays.Englewood Cliffs:Prentice Hall,1968,p.122.

[2] M . D .Perloff,“Sylvia Plath and Confessional Poetry:A Reconsideration”,IowaReview,Vol.8,No. 1,1977,pp.104~115.

[3] Peter Orr,“A 1962 Sylvia Plath Interview With Peter Orr”,in Peter Orr,ed.The Poet Speaks:Interview with Contemporary Poets Conducted by Hilary Morrish,Peter Orr,John Press,and Scott-Kilvery.London:Rouledge & K.Paul,1966.

[4] Robert Lowell,“After Enjoying Six or Seven Essays on Me”,Salmagundi,No.37,Spring 1977,p.112.

[5] [法]瓦雷里:《文艺杂谈》,段映虹译,北京:百花文艺出版社,2002年,第212页。

[6] [法]瓦雷里:《文艺杂谈》,段映虹译,北京:百花文艺出版社,2002年,第208~229页。

[7] Peter Orr,“A 1962 Sylvia Plath Interview With Peter Orr”,in Peter Orr,ed.The Poet Speaks:Interview with Contemporary Poets Conducted by Hilary Morrish,Peter Orr,John Press,and Scott-Kilvery.London:Rouledge & K .Paul,1966.

[8] T.S .Eliot,“Tradition and the individual Talent”,in Select Essays,1917—1932,London:faber,1932,pp.20~21.

[9] 语出评论家A .阿尔瓦雷斯刊于《观察家报》的评论。参见[英]安妮·史蒂文森:《苦涩的名声——西尔维亚·普拉斯的一生》,王增澄译,昆仑出版社2004年,第231页。

[10] Sylvia Plath,LettersHome:Correspondence1950—1963,Aurelia Schober Plath Ed.New York:Harper Perennial,1992,p.399.

[11] Peter Orr,“A 1962 Sylvia Plath Interview With Peter Orr”,in Peter Orr,ed.The Poet Speaks:Interview with Contemporary Poets Conducted by Hilary Morrish,Peter Orr,John Press,and Scott-Kilvery.London:Rouledge & K .Paul,1966.

[12] Eileen Aird,SylviaPlath:HerLifeandWork,Edinburgh :Oliver & Boyd,1973,p.14.

[13] Tim Kendall,“From the Bottom of the Pool:Sylvia Plath’s Last Poems”,in Harold Bloom,eds.Bloom’sModernCriticalViews:Sylvia Plath—Updated.Edition.New York:Chelsea House Publications,p.1.

[14] [爱尔兰]西默斯·希尼:《不倦的蹄音:西尔维亚·普拉斯》,穆青译,《希尼诗文集》,北京:作家出版社,2001年,第400页。

[15] [爱尔兰]西默斯·希尼:《不倦的蹄音:西尔维亚·普拉斯》,穆青译,《希尼诗文集》,北京:作家出版社,2001年,第409页。

[16] [爱尔兰]西默斯·希尼:《不倦的蹄音:西尔维亚·普拉斯》,穆青译,《希尼诗文集》,北京:作家出版社,2001年,第412页。

[17] [爱尔兰]西默斯·希尼:《不倦的蹄音:西尔维亚·普拉斯》,穆青译,《希尼诗文集》,北京:作家出版社,2001年,第414页。

[18] [爱尔兰]西默斯·希尼:《不倦的蹄音:西尔维亚·普拉斯》,穆青译,《希尼诗文集》,北京:作家出版社,2001年,第417页。

[19] Connie Ann Kirk,SylviaPlath:ABiography,New York:Prometheus Books,2009,p.120.

——关于希尼《北方》的一些争论