论顺帝词坛科举词的产生

彭曙蓉

(衡阳师范学院中文系,湖南衡阳,421002)

论顺帝词坛科举词的产生

彭曙蓉

(衡阳师范学院中文系,湖南衡阳,421002)

恢复科举是脱脱更化的首要举措,对于振奋士气和笼络人心有重要作用,也对元顺帝词坛产生了一定影响,这主要表现为科举词中登科者效忠元廷的心态与落第者坚守科考改变命运的理想。元顺帝时期科举词的产生,还体现了一种国家意志,即统治者希望通过科举激励忠义,加强士人忠君爱国的思想,从而在一定程度上挽救国家衰颓的命运。

脱脱更化 科举 效忠 坚守 国家意志

科举是中国历代士人改变人生命运的最重要选择,对于参加科考的士人在心理上的影响是终身的,相应的,自然也会产生反映科举的文学。本文旨在探讨的,是元顺帝朝脱脱更化之恢复科举对词坛科举词创作的影响,及科举词所体现的国家意志。元朝正式意义上的科举历程,始于仁宗延祐元年(1314年),结束于顺帝至正二十六年(1366年),所谓废除与恢复科举,都只有一次,且都发生在顺帝朝。从脱脱恢复科举到元亡前两年,每届科举都如期举行,无论时事如何艰难从不中断,与之呼应的,则是士子们不惧战火、冒死赴考的举动,个中原因委实值得深思和探讨。

一、伯颜废除科举与脱脱起而复之

至正元年(1341年),顺帝起用脱脱当政,改元“至正”,宣布“更化”,史称“脱脱更化”。脱脱上台后立即施行了一系列政治革新,得到了当时人的普遍赞誉。其中首要和最主要的一项革新举措就是恢复科举取士制度。

元朝首科乡试始自仁宗延祐元年,延祐二年(1315年)举行了首科会试、殿试。此后每三年开科一次,从无间断,直到顺帝后至元元年(1335年)八月,伯颜宣布废除为止。废除科举遭到了当时众多大臣的反对,如欧阳玄。《元史·欧阳玄传》载:“至正改元,更张朝政,事有不便者,集议廷中,玄极言无隐,科目之复,沮者尤众,玄尤力争之。”[1]脱脱上台后,立即采纳老师吴直方的意见,加上欧阳玄等大臣的支持,终于在后至元六年(1340年)十二月重新恢复科举[2]。“这一措施对于笼络汉族士大夫,引导他们走读书入仕的道路,对于消除由于伯颜推行排儒政策而带来的隔阂心理,具有一定的作用。”[3]

元朝从首科科考,到至正二十六年,共历时51年,其中顺帝时期占年为三分之二,而元代共举行十六次殿试,顺帝朝则占了一半之多。《元史·选举一》曾盛赞顺帝统治之初科考的形势为:“元统癸酉(元统元年,1333年)科廷试进士同同、李齐等,复增名额,以及百人之数。稍异其制,左右榜各三人,皆赐进士及第,余赐出身有差。科举取士,莫盛于斯。后三年,其制遂罢,又七年而复兴,遂稍变程式。”[4]据《元代文化史》作者统计,在后至元元年罢科举之前,元朝“共举行御试七科,录取进士539人(一作537人)。重开科举后举行御试九科,共录了764人(一作763人),内各地保送的举子600人(一作599人),国学生员164人。两者合计,有元一代进士总数应在1300~1303人之间”[5]。终元一代所录取的进士人数虽然与唐宋无法相比,但科考毕竟为当时向往仕途的士人打开了通路,也在一定程度上凝聚了士人对元廷的向心力。其对于士人的影响不可谓不大,故不能简单以录取人数多少而轻视元后期的科举,以为无关紧要。

脱脱恢复科举,首先,直接振奋了当时士气,从而促使士人真正效忠元廷。如周伯琦在至正元年主持上京乡试时,就写诗歌颂由恢复科举带来的圣统气象:“至正儒科复,留司造士充。……天净文星丽,寒收士气丛。……事忆欧苏远,词怀贾董雄。……圣统乾坤久,人文日月崇。”[6]脱脱复兴科举的做法,对元末士人为元廷尽忠死节的心态,也有相当影响。故有“元末殉难者多进士”的说法[7]。如元末为朝廷死节的色目人泰不华(至治元年右榜进士第一)与余阙(元统元年进士)都是进士出身。“议者谓自兵兴以来,死节之臣,阙与褚不华(即泰不华)为第一云。”[8]他如:泰定四年(1327年)状元李黻,延祐五年(1318年)进士汪泽民,虽然都不是出身顺帝朝的进士,却都在顺帝朝为元廷殉难。《元史·顺帝本纪五》载,至正十二年二月,“徐寿辉兵陷江州,总管李黼死之,遂陷南康路”。《元史·汪泽民传》云:“至正十六年,汪氏不屈而死于长枪军琐南班之手。”[9]

其次,从思想文化方面看,“科举考试是一种选拔人才的制度。但科举考试也是一种导向,对一个时代的思想文化造成重大的影响”[10]。“科举制是中国古代一项重要的政治、教育、文化和社会制度。在中国历史上,可能再也找不出其他一种制度曾经如此深刻地影响过知识分子的思维方式、人生际遇和生活态度了。”[11]在元代,这突出地表现为程朱理学作为官方统治思想,在科举考试中的确立和对思想界的垄断。元代“教育和科举考试都以程朱理学为中心,其他学说概在摒斥之列,程朱理学在文化领域的思想统治地位从此得以确立,这对当时思想文化各个部门都有重大影响,对后代思想文化亦有明显的影响”[12]。而“一旦借助政权的力量,理学得以登上意识形态的宝座,整体衰落中的儒学似乎也找到了振兴的机会。吏权受到一定的抑制,儒生们的地位得到相应的提高”[13]。以后,元朝“以朱学为主的理学,成为明、清的官学,成为统治阶级的正宗思想。而元人修的《宋史》,在正史中首开《道学传》,其所定的理学宗旨和人物,又称为明清的理学规范,影响很大”[14]。由此亦可洞察元顺帝时士人梦寐科举并汲汲求取功名的思想动因。

最后,恢复科举,对元后期文学创作也产生明显影响。不仅各种体裁的作品,都有直接或间接反映科考及其所带来的士子个人命运的改变,那些经历过科考,包括参加过乡试和会试未及第的士人,也表现出一种十分鲜明的忠于元朝的爱国心态。而科举对士人的吸引力,无疑也影响到顺帝词坛诸人的生存与创作。突出者如许有壬、宋褧等就有相关科举词的创作。故有学者指出,“正是由于与科举有关的作家成为诗坛、文坛的主流,元代中期以后的诗文创作中,已看不到在此以前颇为流行的遗民情操”[15]。从元代恢复科举独尊儒学对文艺造成的影响看,有学者更认为,明初宋濂等人撰修《元史》时,打破前代官方史定例,把“儒林传”与“文苑传”合二为一,立“儒学传”,“更可见出元代理学整合文艺到了何种地步”[16]。

总之,脱脱更化之恢复科举对士人效忠元廷有相当大的鼓舞作用。需要指出的是,恢复科举对于求取科名的士人的影响,实际上一直持续了整个顺帝朝。追根溯源,伯颜废除科举与脱脱起而复之,是反映科举的词得以产生的根本原因。

二、科举复兴在顺帝词坛科举词中的反映:效忠心态与坚守理想

顺帝朝的复兴科举,不仅是一种延续历代科举制和重振儒学的政治策略,其实质更是一种针对知识分子的笼络手段,目的主要在于加强士人对元廷的向心力,促使他们效忠朝廷。撇开艺术成就不论,则会发现,顺帝朝反映科举的词,不仅在一定程度上表露了当时社会的政治和教育制度对士人的影响,也鲜明地投射了士人对科举复兴的态度。这其中既有士人振兴与效忠元廷的忠君爱国思想,也有士人对自我进士出身的强烈自豪感和荣誉感。

元顺帝词坛反映科举的词,按照士子科考成败的结果看,大致可分为两种类型,即科场得意与科场失意的写照。二者实际上都贯穿了词人们信守科举与效忠元廷的思想心态。

(一)科场得意:登科与效忠心态

被誉为“元词上驷”的许有壬[17],对于科举取士和发扬此道,历来十分赞成和支持。故后至元元年,伯颜因敌视和打击汉人之私心要废除科举,便立即遭到许有壬的强烈反对。《元史·许有壬传》云:“中书平章政事彻理帖木儿(即伯颜)挟私憾,奏罢进士科,有壬廷争甚苦不能夺,遂称疾在告,帝强起之,拜侍御史。”[18]当反对无效,许有壬竟做出称病在家拒不上朝的决定,其对于废科举而救无力的愤慨之心,昭显于世。

许有壬及其弟许有孚,都是科场得意者,有壬反映科第的词,鲜明地表现出许氏兄弟作为登科及第者的强烈荣誉感与效忠元廷的心态。许有壬的科举词写法几近叙事,基本无含蓄意味,话语十分直率,如其《沁园春》首三句即云“老子当年,壮志凌云,巍科起家”[19]。表现出一种进士出身者特有的强烈的自豪心态,正是因为科举,他才能步入仕途,后累官至中书左丞,成为朝廷高官,故其一生对元廷都忠心耿耿。来看他的两首词。

天相吾家,箧笥无金,诗书有人。看发挥胸臆,辞锋凛凛,熏陶气质,韦佩申申。师友渊源,贤才衡鉴,胄馆光华近帝宸。男儿事,便尽输心力,难报君亲。 读书第一当勤。只孝弟书中是大伦。况人生为学,百年在幼,田家得计,一岁惟春。科占龙头,名高雁序,好与皇家作凤麟。都休问,是地钟河岳,天应星辰。(《沁园春·寿可行弟,次其见寿韵》)

四海之间,难弟劣兄,白头二人。记昌期瑞旦,行年在卯,善门余庆,维岳生申。科第佳名,祠宗优秩,常奉天香降紫宸。身通贵,只贫安分定,老益书亲。 简编不负辛勤。羡进德扬名迈等伦。任家无厚积,融融度日,诗多好句,蔼蔼回春。明月清风,交梨火枣,竹里行厨脯擘麟。吾何事,但问花携酒,专竞芳辰。(《沁园春》)

二词中强烈的自豪心理,在根底上来自于词人顺利登科的人生履历。“男儿事,便尽输心力,难报君亲”,与“科占龙头,名高雁序,好与皇家作凤麟”,分别是《沁园春》上下片中所表达的最核心意识,也即唯有登科,才能跻身仕途、效忠朝廷,最终成为国家栋梁。由此可见,元代科举,虽然取士不多,仍是一种笼络汉族知识分子的强有力的政治手段。词中也谈到许氏兄弟本就出自书香门第,有着世代诗书传家的优良传统,而二人读书的态度又非常正确,即“第一当勤”,因此他俩先后考取科名,自在情理当中。有意思的是,这二首词又都是许氏兄弟互相祝寿的寿词。《沁园春》(四海之间)序云:“可行(许有孚字)弟泰定甲子(1324年)寿日,赋乐府沁园春,时读书上庠,因勉其进学。后三十九年至正壬寅(至正二十二年,1362年),同在京华,遇其寿日,语及旧作,遂再和前韵。”序中追忆了许有孚泰定元年读书于国子学的情况,当时许有壬逢弟生日而赋《沁园春》以资勉励,后来许有孚也考中进士。时隔三十九年后的至正二十二年,许氏兄弟恰好又同在大都,并又逢许有孚生日,许有壬不禁感怀往事,追念科举旧事,以和韵形式写下该词,词之内容仍主要围绕二人的“科第佳名”与报效君亲。

无独有偶,宋氏兄弟与许氏兄弟的登科情况颇为相似。词人宋褧是泰定元年进士,其反映科举的词,创作背景亦与伯颜废除科举密切相关。与许有壬兄弟相同的是,宋本、宋褧兄弟也是先后登科进士。共同的科考经历,给他们留下了永远的回忆。宋褧《满庭芳·寒食伤先兄正献公》云:“魂黯雪山,泪零风野,转头三度清明。感今怀旧,何事不伤情。文史共、梁园书几,枭虑对、湓浦灯檠。径行处,洞庭彭蠡,同载赴瑶京。 才名。人尽羡,朝家大宋,陆氏难兄。但驽骀小李,少后鹏程。丹桂树、何论高下,紫荆花、早变枯荣。微衷苦,乱峰如树,幽恨几时平。”词人后注:“正献与予尝同寓汴中朝元宫一年,又尝客九江,值除夕,共博而守岁,后同归京师赴举。”此首虽为悼亡词,其实大半内容乃回忆兄弟二人往昔勤学登科之事。宋本元统二年(1334年)去世(见《元史》卷182《宋本传》),该词云“转头三度清明”,则应作于后至元三年(1337年)。后注详细地说明了兄弟二人为科考曾求学于开封、九江之地,考前的除夕,二人还一起读书并守岁,最后共赴京师赶考。上片,词人因清明思亲伤情,而追忆了兄弟俩曾经共读文史,并游历九江、洞庭,最后至大都赶考的经历。下片,词人自比陆机、陆云兄弟,夸赞兄长有人尽羡慕的才学和名气,并自谦为资质驽钝,因此三年后才考中进士。寒窗共读和共同赴考的往事,这段既艰苦又温馨的记忆,是科举考试给宋氏兄弟心灵铭刻下的永远的人生记忆。值得注意的是这首词的创作背景,当时科举因伯颜之故已废。在深重的伤感和浓厚的怀旧情绪背后,词人通过回忆科考往事,悄然透露出一种对恢复科举的向往之情。

宋褧另一首《鹧鸪天》(题应山县城南渡蚁桥,桥东数步法兴寺,即二宋读书处),也是追忆兄弟二人科考之作,且寓有怀念兄长之意。其词后自注云:“先兄正献公至治辛酉(1321年)状元,予则泰定甲子十二名。”“先兄”二字暗示宋本已去世。又,宋褧词《春从天上来》序云:“至元六年庚辰元日立春,将为山南佥宪,按部至应城县,作此词奉寄许可用(许有壬,字可用)大参,陈景议宪副。”故知后至元六年元旦时,宋褧已在山南湖北道应城县(今孝感市辖境),任肃政廉访司佥事。而其题《鹧鸪天》时所在应山县,与应城县,在元时同属德安府,即均属今湖北孝感地区,二地相距很近。综合考虑词人后至元六年所任官职与所处地理位置,故认为宋褧《鹧鸪天》盖作于顺帝后至元六年或次年至正元年。《元史·宋本传》曰:“至治元年,策天下士于廷,本为第一人,赐进士及第,授翰林修撰。……(元统二年)是年冬十一月二十五日卒,年五十四。……知贡举,取进士满百人额;为读卷官,增第一甲为三人。……弟褧,字显夫,登泰定元年进士第,授校书郎,累官至翰林直学士,谥文清。褧尝为监察御史,于朝廷政事,多所建明。其文学与本齐名,人称之曰二宋云。”[20]由此可知,宋本曾经为科考官,对于科举取士十分重视,并在自己能力范围内对录取规则进行了一定改革。不仅尽力多录取进士使人数满额,且把一甲进士赠至为三人,而元代历次科考所录进士人数基本都很难满百。而宋褧由科考入仕后也一直积极参政,多有建树。文学成就方面,兄弟齐名,当时被称为“二宋”。这首词就是追忆“二宋”的“同胞同甲”往事的。词云:“十万玄驹过两堤。一双丹凤上天池。科名已向生前定,阴德仍从暗里窥。 龙虎榜,鹡鸰诗。同胞同甲照当时。同宗盛事嗟微异,后折蟾宫向下枝。”词中把弟兄二人比为“一双丹凤”,并认为有祖宗积福保佑,科名前生已定,故兄弟同中名扬当时。这虽然唯心,但其中主要流露的还是那种考取功名、光宗耀祖、实现了儒家入仕理想后的自豪心理。试想,如果从元统元年起科举一直废除下去,那么,这首词里恐怕很难有这么高涨的情绪,多少会露出一点对科举不行的忧患意识。总之,该词的时代背景为“脱脱更化”之恢复科举,是科举复兴间接影响下产生的词作。

顺帝词坛还有反映郡县学宫教育与乡试情况的词,如洪希文的《踏莎行·示观堂》《八声甘州·宪司循行召试》等。限于篇幅,此不赘述。

(二)科场失意:落第与坚守理想

由于元代科举录取人数较前代为最少,更多的士人望穿功名也与科举无缘,因此科场失意者永远大于科场得意者。前举许有壬和宋褧的词,主要是以登科者和成功者的身份来反映科举的。而事实上,元代绝大多数参考士人,都是失意者。即使脱脱更化时期(可延长到至正十五年脱脱去世)的科举取士,也不见增多。故元廷对此的策略是:给予落第举人们担任学官的新出路,从而尽量减轻落第者的灰心,使他们不仅能继续坚守科考改变命运的理想,也因怀抱对元廷的感激之情而忠于元廷。因此,内容主要反映落第及其对理想的坚守,或希冀继续通过科举获取功名和改变命运的词,同样具有典型意义。

元统治者对于落第举人的出路,即安排他们充任路、州学校的学正和书院的山长,使科场失意者多少能获得一点安慰,并能发挥其才学。顺帝至正三年(1343年)三月,“监察御史成遵等言:‘可用终场下第举人充学正、山长,国学生会试不中者,与终场举人同’”[21]。举人下第,仍不失为国家人才,故元廷设法把落第举人尽量转输到教育系统的路府州县的学校岗位上。“例以下第举人充正、长,备榜举人充谕、录(即教谕、学录),有荐举者,亦参用之。自京学及州县学以及书院,凡生徒之肄业于是者,守令举荐之,台宪考核之,或用为教官,或取为吏属,往往人材辈出矣。”[22]

对于一位将要赴任学正的举子,许有壬就曾在词中劝慰过他不要怀疑科考改变命运的选择,其云:“少日襟期,不信儒冠,能把身误。长歌拂袖南来,眼底云霄平步。黄金散尽,三年流落京华,区区又上并州路。……今古。男儿万里封侯,休叹云萍羁旅。”(《石州慢·送牛农师赴石州学正》)从词题可知,牛农师为一落第举子,另结合词中所云“三年流落京华”的内容看,他可能还在国子学就读过。其任石州学正,恰好赶上了朝廷的新政策。“学正一职最早设立于宋代的太学,一般以上舍生为之,职责是协助教授进行教学和教育管理工作。……元初,儒学学正设立员数比较混乱并且南北有别,大德中期逐渐固定下来。路学在教授之下设学正,州学只设学正一人。”可见,学正的职责是比较重要的,而“下州所设的学正一职,由于直接掌管整个州学,其职责应该是更加广泛”的[23]。因此,许有壬勉励牛农师千万不要意气消沉,而应目光远大,相信“男儿万里封侯,休叹云萍羁旅”。

许有壬还有《忆秦娥·送牛农师二首》,从内容看,与《石州慢》当属同时期作于大都,时当春季,正是殿试结束之后。其一云:“春山碧。诗成马上应相忆。应相忆。卢沟桥畔,晚云如织。人生有别休多惜。但悲后会知何日。”其二:“青条无数,为君攀折。……临歧未信心如铁。心如铁。旧怀新恨,满梁残月。”比起《石州慢》,这二首更多一些伤感的意味。石州在今山西省吕梁山脉中部。毕竟牛农师是要去到遥远的山西,前途不容乐观。

自从至正初恢复科举后,顺帝朝的士人热衷于科举的态度,远远大过延祐初开科后的以往士人。回顾顺帝朝无论前期或后期,民间各种规模的造反与起义,几乎没有中断过,这种情况在脱脱死后变得难以控制而愈演愈烈,最终造成了元代灭亡。然而,颇值得玩味的,恰恰是在这样的时代背景下,自脱脱复科后,顺帝朝再也没有中断过科举,任时世如何艰难,每届科举都如期举行,脱脱以后的执政者,始终都坚信和坚持着脱脱定下的科举选拔人才的原则,甚至有某种寄望以科举来改变国家衰颓命运的意味。另一方面,更有意思的是,元末的士子们,在战火纷飞、人命如草的天地中,也始终不忘参加科考。他们不远千里万里,不怕生离死别,不惜物价高昂的成本,先是争先恐后斩获乡试,接着满怀希望赶赴大都参加会试。一个著名的例子是有关隐士王冕的。

据宋濂《王冕传》云:“王冕者,诸暨人。……安阳韩性闻而异之,录为弟子。学遂为通儒。……著作郎李孝光欲荐之为府吏,冕骂曰:‘吾有田可耕,有书可读,肯朝夕抱案立庭下,备奴使哉?’……冕屡应进士举不中,叹曰:‘此童子羞为者!吾可溺是哉!’竟弃去。买舟下东吴,渡江入淮楚,历览名山川……慷慨悲吟,人斥为狂奴。北游燕都,馆秘书卿台泰不华家。泰不华荐以馆职。冕曰:‘公诚愚人哉!不满十年,此中狐兔游矣!何以禄仕为?’”[24]此文乃王冕平生传记,是研究王冕生平的第一手资料。而宋濂与王冕既是同时代人,又都是浙江人,故其言可信度极高。从传记中可以看出,王冕是个十分矛盾的人,一方面他学为通儒、诗画兼长,以风流隐士而著称,似乎高蹈出世;另一方面他又难以抑制和掩饰对科举获取功名的渴望,屡次参加科考而不中,甚至为此而恼羞成怒。他心性高远,不堪为风尘小吏,所以对顺帝朝前期词人李孝光的荐举嗤之以鼻。王冕虽为名士,但科场失意者的印记,却伴随其终身,因而他才如此愤世又狂放,被人斥为“狂奴”。值得探究的,是科场失意后他即北游大都,临行时,曾任礼部尚书的王沂作《御街行·送王君冕二首》留别。词作内容虽与科考无直接关系,却关联着王冕科考失意的人生背景[25]。其一云:“烟中列岫青无数。遮不断、长安路。……元都燕麦又东风,自是刘郎迟暮。”其二云:“君行广武山前路。是阮籍、回车处。问他儒子竟何成,落日大河东注。…… 离宫别馆空禾黍。啸木魅啼苍鼠。……”词意非常苍凉落寞,既表达了对王冕科场失意的同情,也记录了王冕对元朝命运即将终结的预言。

三、顺帝词坛科举词与“激劝忠义”的国家意志

在科考的道路上,王冕虽然屡试不中,但没有一直沉溺下去,而是最终以高人逸士之旷达胸怀,得以自我解脱。和王冕有着相似命运的科场失意者大有人在,却不能都如他一般潇洒自适。通过科考获取功名,改变人生命运的想法,牢牢绑缚着很多士子的思想,使他们难以自拔。科举词中就有反映此类情况的。

詹仲举的《沁园春》,记载了他的叔祖詹留耕期盼其子高中并督促其发奋读书的故事。词云:“儿汝来前,吾与汝言,汝知否乎。自吾家种植,诗书之外,略无一毫……齑盐旦暮,三世儒冠出此涂。长安道,汝父兄叔们,几度齐驱。 如今侧足横舒。看一领青衫似摘须。这衫儿着了,要须徐称,莫教黄嘴,暗里揶揄。剌史家声,拾遗直节,要你心情似得渠。心期处,似献之忠孝,更着工夫。”词后自注云:“叔祖留耕忠文公所作,至正辛丑正月二十又二日,侄孙畦拜手谨书。”至正辛丑为至正二十一年(1361年),其前一年刚好为开科之年。就词中内容来看,其背景或者为詹留耕之子刚刚落第,他趁机训诫儿子。詹氏的训话流露出一种赤裸裸的渴求科举功名的功利心态,毫无掩饰做作,其内容主要有四点:第一,詹家为世代书香门第,从詹留耕往前三代都是科举出身,即“三世儒冠”。第二,为考取功名,詹留耕兄弟及詹氏长子都曾奔竞在长安道上,为科考付出过相当大的努力。“长安”一词的内涵,在中国古典诗词里主要代指京城和功名,这里应该意指双关。第三,詹家不仅登科者代有人在,且家中成员在官场的地位不低,所谓“刺史家声”“拾遗直节”。第四,要成为一个忠孝两全的人,首先要达成父亲望子成龙的心愿,即下大功夫才能赢得科名。

引人深思的是,这首词作于元末乱世,人们大多因战乱而颠沛流离、生离死别。然而,对于功名梦寐以求的士人来说,他们的梦想却从没有停止过,似乎也不会因为任何外在因素而改变。因此,直到元亡前的两年即至正二十六年(1366年)三月,元朝的命运已经朝不保夕了,仍举行了元朝的最后一届科举。当时,“廷试举人,赐赫德溥化、张栋等进士及第、进士出身、同进士出身有差,凡七十有三人,优其品秩……国子生员:蒙古七名,正六品;色目六名,从六品;汉人七名,正七品;通二十人。兵兴已后,科目取士,莫盛于斯;而元之设科,亦止于是岁云。”[26]这次开科共录取九十三人,故史官评为“兵兴以来,科目取士,莫盛于斯”。但正是在这个月,朱元璋的大明兵攻取了高邮府,接下来明军占据了原来张士诚在苏北和淮河流域的地盘。这年五月,朱元璋发布了《平周檄》,两军的决战即将开始,元朝的命运已经岌岌可危[27]。

读詹仲举的这首词,只有注意到和联系到这样的时代和政治背景,才能透析元顺帝时期科举与士人心态,才能明了科举及科举词所体现的国家意志,也才能看到脱脱恢复科举后的深远影响。这就是,不仅元末一些参加科考的士人不顾国之将覆的现实,仍冀望科考来改变个人命运,且更为可笑又可悲的是,一个日暮西山的王朝,内忧外患已达到极点,却也幻想着通过科举选士得人,在一定程度上改变国家命运。为此,顺帝朝统治者从脱脱主政起,在科举上就陆续实施着新的政策,以鼓励士人参与。如科考公平问题。早在元统六年(1340年)十二月,紧接着恢复科举取士制后,关于国学生入仕,朝廷就出台了新的规定:“国子监积分生员,三年一次,依科举例入会试,中者取一十八名。”[28]这种新规定,要求国子生也必须参加除乡试外的会试和殿试,对于一般考生而言,科举考试变得更加公平,同时也就能够激励更多的考生参加科考,从而效忠朝廷。

为加强和巩固士人的忠君爱国思想,从至正十二年(1352年)起,在科举方面,主政者先后实施了一系列笼络人心的政策。包括:至正十二年三月,顺帝下旨,不再实行民族歧视政策,进士中有才学的南人可进入省院台任官员;至正十九年(1359年),经中书左丞成遵建议,对于因兵祸而背井离乡或因战乱不能及时返乡的士子,朝廷特设流寓乡试科;至正二十三年(1363年)六月,对于因战乱而延误至京会考的江浙、福建的六名举人和三名下第举人,均授以教授之职;至正二十五年,扩廓帖木儿奏请皇太子,对于燕南、河南、山东、陕西、河东这几个全国仅有的没因战乱而废除乡试的地区,在乡贡名额上应增加一半人数[29]。元廷如此关注科举的目的有二:其一,即至正十九年成遵所建言“则国有得人之效,野无遗贤之叹矣”。其二,即至正二十三年中书省所奏言:“非徒慰其跋涉险阻之劳,亦及激劝远方忠义之士。”

概言之,元顺帝时期科举及科举词所体现的国家意志——即“激劝忠义”。这才是元末社会战乱不休、百废不举,却唯有科举坚持贯彻到最终的真正目的。此外,考察脱脱更化之恢复科举对元顺帝词坛科举词的产生与创作的影响,作为一种个案研究,也从一个侧面表明了:元代科举对士人人生追求、价值衡量、社会心态与文学创作的重要作用。

四、顺帝词坛词人进士身份统计

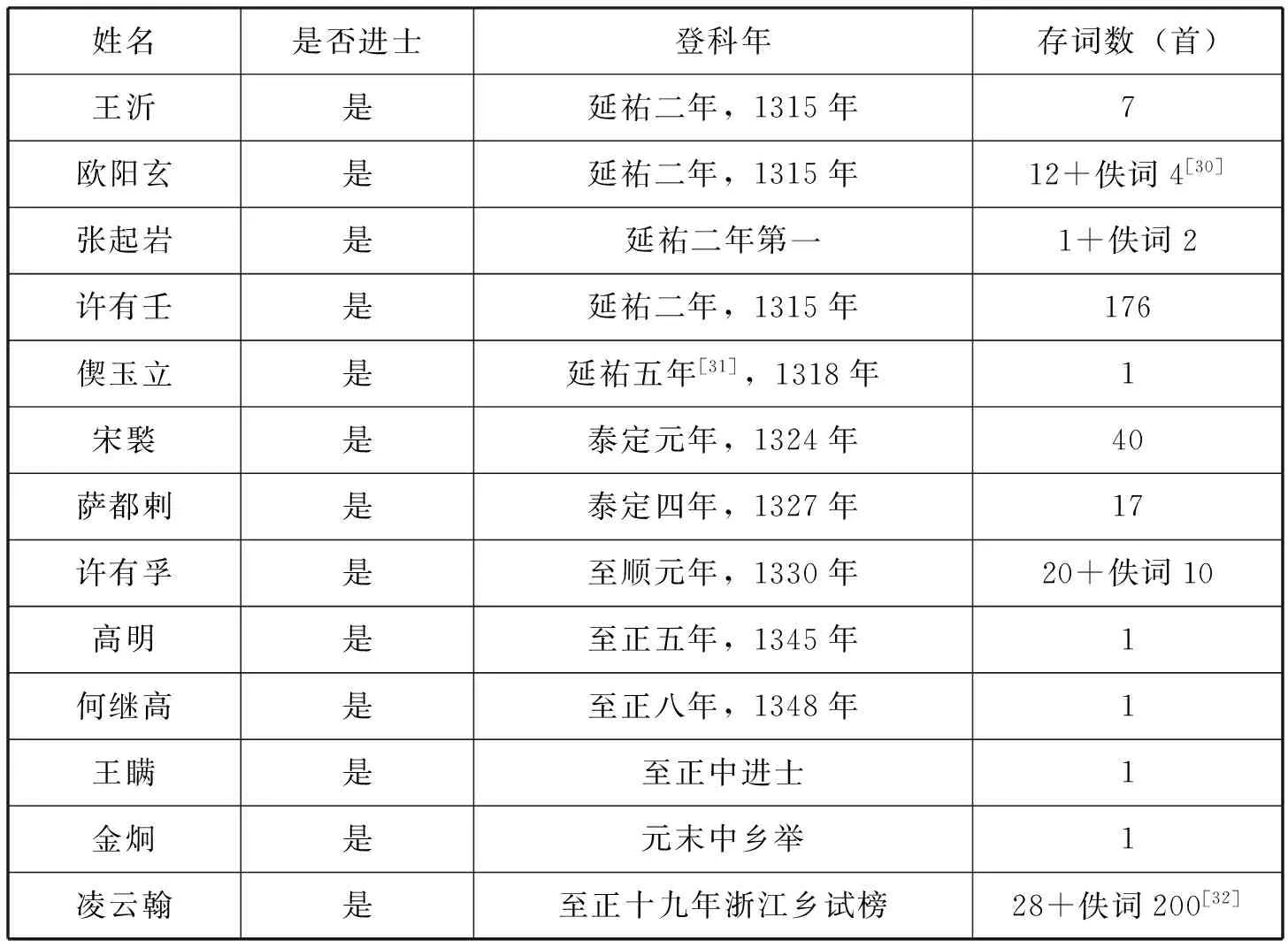

通过统计顺帝词坛词人进士出身的数量和人员,包括参加乡试的举人和落榜者,也可以证实科举对顺帝词坛的创作有着直接或间接的影响。制成表格如下:

姓名是否进士登科年存词数(首)王沂是延祐二年,1315年7欧阳玄是延祐二年,1315年12+佚词4[30]张起岩是延祐二年第一1+佚词2许有壬是延祐二年,1315年176偰玉立是延祐五年[31],1318年1宋褧是泰定元年,1324年40萨都剌是泰定四年,1327年17许有孚是至顺元年,1330年20+佚词10高明是至正五年,1345年1何继高是至正八年,1348年1王瞒是至正中进士1金炯是元末中乡举1凌云翰是至正十九年浙江乡试榜28+佚词200[32]

以上共13人。其中虽然有些词人,如张起岩、偰玉立、何继高、高明等,存词仅为一首,但由于这些词人身逢乱世,士人避难迁徙、辗转流离,比比皆是,其作品散佚自在情理当中。如《明史·文苑一》就夸赞高明等为:“元末文人最盛,其以词学知名者,又有张宪、周砥、高明、蓝仁之属。”[33]因此,不能以这些词人现存词数量多少而论定当时。况且,当时很多文人的作品散佚或丢失情况都很严重,著名者如顾瑛,幸好其《草堂诗集》后失而复得。再则,《全金元词》元词卷所收录的大量的存词为一首或几首的词人,经查证,基本都活动于元末明初。

以上进士词人中,作词数量最多者为许有壬,共177首。词作数量上,元代的重要词人排在许有壬后的均为非进士出身:即邵亨贞143首,其次为张翥133首,最后为谢应芳65首。而在所有元代词人中,作词数量最多者为王恽,存词244首,词作数量为亚军者即许有壬,他也是元后期词人中存词数量最多者。作词多少,虽与许氏之进士身份无直接联系,但其词中提及或反映科举的词,较之其他词人则更为显著。

元顺帝词坛上,除了考中进士和乡试的词人外,还有一些词人是曾经参加过科举但最终与之无缘的,即在乡试中就已经失败。最典型的例子就是大词人张翥。至正初年,他因荐举入朝为官以前,曾参加过两次乡试,但皆落榜[34]。因此,虽然他不是通过科举而获取功名,但我们没有理由说他与科举无关,虽然在顺帝朝,他并没有再参加科考。但他之所以没有继续参考的原因,只有两个。一是至顺三年的乡试是为下一年的会试做准备的,而这次乡试张翥落榜了,次年则进入顺帝元统元年(1333年)。二是元统元年的进士考试之后,到后至元元年,伯颜就废除了科举,一直到后至元六年年底才恢复科举。而此时,张翥已经被同郡傅岩起荐举入朝为官。这就意味着,从此,他不再需要通过科考求取功名。

注释:

[1] (明)宋濂等撰:《元史》卷182,北京:中华书局,1976年,第4197页。

[2] (明)宋濂:《故集贤大学士荣禄大夫致仕吴公行状》,参见(明)宋濂:《文宪集》卷25,《文渊阁四库全书》第1224册,台北:台湾商务印书馆,1983年,第337页。

[3] 韩儒林主编:《元朝史》(人民文库),北京:人民出版社,2008年,第 437~438页。

[4] (明)宋濂等撰:《元史·选举一》卷81,北京:中华书局,1976年,第2026页。

[5] 陈高华、张帆、刘晓:《元代文化史》,广州:广东教育出版社,2009年,第382页。

[6] (元)周伯琦:《至正元年复科举取士制,承中书檄以八月十九日至上京即国子监,为试院考试乡贡进士,纪事》,参见(清)顾嗣立编:《元诗选》(初集),北京:中华书局,1987年,第1860页。

[7] (清)赵翼:《二十二史札记附补遗》(八)卷30,上海:商务印书馆,民国二十六年(1937年),第645页。

[8] (明)宋濂等撰:《元史》卷143,北京:中华书局,1976年,第3429页。

[9] (明)宋濂等撰:《元史》卷42,北京:中华书局,1976年,第895页;(明)宋濂等撰:《元史》卷185,北京:中华书局,1976年,第4253页。

[10] 陈高华、张帆、刘晓:《元代文化史》,广州:广东教育出版社,2009年,第386页。

[11] 刘海峰:《重评科举制度——废科举百年反思》,《厦门大学学报》(哲社版)2005年第2期,第5页。

[12] 陈高华、张帆、刘晓:《元代文化史》,广州:广东教育出版社,2009年,第386页。

[13] 晏选军:《从延祐开科看宋元之际理学消长与士风变迁》,《湘潭大学学报》(哲社版)2004年第2期,第62页。

[14] 韩儒林主编:《元朝史》(人民文库),北京:人民出版社,2008年,第 709页。

[15] 陈高华、张帆、刘晓:《元代文化史》,广州:广东教育出版社,2009年,第386页。

[16] 晏选军:《从延祐开科看宋元之际理学消长与士风变迁》,《湘潭大学学报》(哲社版)2004年第2期,第62页。

[17] (清)况周颐著、孙克强辑考:《蕙风词话·广蕙风词话》,郑州:中州古籍出版社,2003年,第61页。

[18] (明)宋濂等撰:《元史》卷182,北京:中华书局,1976年,第4201页。

[19] 唐圭璋:《全金元词》(下册),北京:中华书局,1979年,本文所引元词均出自该书,第956页。

[20] (明)宋濂等撰:《元史》卷182,北京:中华书局,1976年,第4204~4206页。

[21] (明)宋濂等撰:《元史》卷41,北京:中华书局,1976年,第867页。

[22] (明)宋濂等撰:《元史》卷81,北京:中华书局,1976年,第2033页。

[23] 申万里:《元代教育研究》,武汉:武汉大学出版社,2007年,第437页、第439页。

[24] (明)宋濂:《文宪集》卷10,《文渊阁四库全书》第1223册,台北:台湾商务印书馆,1983年,第551~552页。

[25] 按,王冕最后一次参加乡试当在至正七年(1347年)。王沂二词作于至正八年(1348年),其创作时间和背景考辨,参见本人博士学位论文《元顺帝词坛词风的建构与嬗变》附录一“元顺帝时期词人活动及词作编年”,华中师范大学,2014年。

[26] (明)宋濂等撰:《元史》卷92,北京:中华书局,1976年,第2346~2347页。

[27] (明)宋濂等撰:《元史》卷47,北京:中华书局,1976年,第976~977页。

[28] (明)宋濂等撰:《元史》卷40,北京:中华书局,1976年,第859页。

[29] (明)宋濂等撰:《元史》卷92,北京:中华书局,1976年,第2345~2347页。

[30] 欧阳玄在《全金元词》中下册收词为12首,但本人通过检索许有壬的词序,发现欧阳玄有佚词4首,许有壬的这4首词都为次韵欧阳玄词而作。另,表中各词人的佚词数,根据本人博士学位论文《元顺帝词坛词风的建构与嬗变》中相关考证。

[31] (清)李景峄修、史炳纂:《嘉庆溧阳县志》卷10,清嘉庆十八年(1813年)修,光绪二十二年(1896年)重刻本。

[32] 凌云翰词在当时远不止28首。据明瞿佑《归田诗话》卷下《钟馗图》,记凌云翰有号称“梅柳争春”的佚词200首。参见(明)瞿佑:《归田诗话》(丛书集成初编),上海:商务印书馆,1936年,第35页。又,明田汝成《西湖游览志余》卷12记凌云翰:“作梅词《霜天晓角》一百首,柳词《柳梢青》一百首,号梅柳争春,韵调俱美。”参见(明)田汝成:《西湖游览志余》,杭州:浙江人民出版社,1980年,第198页。又,《乾隆杭州府志》卷93亦载:“凌云翰,字彦翀,仁和人。博通经史,工词章。领至正十九年乡荐,除学正,不赴。作梅词《霜天晓角》一百首,柳词《柳梢青》一百首,号梅柳争春,词调俱美。”参见(清)邓沄修、邵晋涵撰:《乾隆杭州府志》,乾隆四十九年刻本。综上材料,故可确定,凌云翰曾佚词200首。

[33] (清)张廷玉等撰:《明史·文苑一》卷285,北京:中华书局,1974年,第7326页。

[34] 参见:(元)李存《俟庵集》卷16《送张仲举明春秋经归试太原序》:“延祐七年春,张仲举将由钱塘归就试太原。”《文渊阁四库全书》第1213册,台北:台湾商务印书馆,1983年,第686页。(元)陈樵《鹿皮子集》卷2《送张仲举归晋阳举进士六首》,《文渊阁四库全书》第1216册,台北:台湾商务印书馆,1983年,第677页。(元)刘岳申《申斋集》卷2《张仲举集序》:“至顺壬申(三年,1332年),余再见之江浙校艺。”《文渊阁四库全书》第1204册,台北:台湾商务印书馆,1983年,第197页。