辽代斡鲁朵研究

杨 军

(吉林大学 文学院历史系,长春 130012)

·制度史研究·

辽代斡鲁朵研究

杨 军

(吉林大学 文学院历史系,长春 130012)

辽代斡鲁朵源自耶律阿保机的腹心部,是契丹人创立的新体制。斡鲁朵民户除向当朝皇帝纳税服役外,由契丹正户中抽调的亲信侍卫,在皇帝去世后,负责护卫陵墓、庙宇、后妃宫帐,还有一部分扈从当朝皇帝四时捺钵。斡鲁朵所属游牧民,分石烈、弥里(抹里)两级组织,其上的管理机构为某宫都部署司。斡鲁朵所属农业人口主要隶属于诸斡鲁朵提辖司,并不断以提辖司户建立斡鲁朵所属州县,但这些州县与其所属斡鲁朵已不存在较强的隶属关系,实际上转变为国家的编户齐民。提辖司职官《辽史》不载,石刻文献可补其略。至辽末,斡鲁朵已经发展为直属于皇帝的庞大力量。

辽代;宫卫制度;斡鲁朵;腹心部

斡鲁朵为有辽一代的重要制度,向为研究者所关注,中、日学者对此问题的研究皆取得较大成就[1]。但迄今为止,在比较重要的方面,学者间仍存在不同认识。本文试在学界已有研究的基础上,就存在分歧的问题谈一点个人的看法,前贤已有定论处则不涉及。

一、辽代斡鲁朵源自腹心部

关于辽代斡鲁朵的起源,罗继祖、张国庆认为源自腹心部,但与此相关的“亲兵群”制度则是原始社会末期常见的现象,奚人首领身边出现“亲兵群”,甚至早在契丹遥辇氏当政以前[2]。任爱君认为,“楼”是“斡鲁朵”一词的异译或省译,斡鲁朵及捺钵源自阿保机时代的契丹四楼[3];或源自契丹社会早已存在的“帐分”习俗[4]。日本学者白鸟库吉、法国学者伯希和提出,辽代的斡鲁朵和蒙古人的斡耳朵,皆为突厥语ordu的对音。①白鸟库吉对匈奴语“瓯脱”语源的讨论,最早见于1907年发表的《蒙古民族的起源》一文(《史学杂志》第18编第2-5号),1923年在法国《亚洲杂志》第202卷发表的《匈奴起源考》也提及此问题。伯希和于1930年提出,斡耳朵源自突厥语ordu,可能是受到白鸟库吉的影响(伯希和:《斡耳朵》,冯承钧译,载《西域南海史地考证译丛五编》,中华书局1956年版,22-23页)。受其影响,将斡鲁朵视为北方草原民族共有的社会制度,渐成为中国学界通行的说法。此外,还有中国学者认为,匈奴人的“瓯脱”是此制度最早见于中国史籍的记载。②何星亮:《匈奴语“瓯脱”再释》,《民族研究》1988年第1期;李桂芝:《契丹大贺氏遥辇氏联盟的部落组织》,载《庆祝王钟翰先生八十寿辰学术论文集》,辽宁大学出版社1993年版,393-397页;苏赫:《说北方民族的斡鲁朵习俗》,《昭乌达蒙族师专学报》1999年第5期。

《辽史》卷三一《营卫志》:“算斡鲁朵,太祖置。国语心腹曰‘算’,宫曰‘斡鲁朵’。是为弘义宫。以心腹之卫置,益以渤海俘,锦州户。”[5]352可见,辽代第一个斡鲁朵,太祖阿保机的斡鲁朵,是自“心腹之卫”即腹心部发展演变而成。

关于腹心部的设立,《辽史》卷七三《耶律曷鲁传》记载,阿保机称可汗(907)之后[6],“时制度未讲,国用未充,扈从未备,而诸弟剌葛等往往觊非望。太祖宫行营始置腹心部,选诸部豪健二千余充之,以曷鲁及萧敌鲁总焉。”[5]1221《辽史》卷四六《百官志》南皮室详稳司条:“初,太祖以行营为宫,选诸部豪健千余人,置为腹心部”[5]738。对比两条史料可知,在契丹建国前,跟随阿保机随水草迁徙的是其家属和近亲,尚不存在成规模的卫戍部队,也就是“扈从未备”。阿保机称可汗之后,由契丹诸部中挑选英勇善战的所谓“豪健”,组建起自己的亲信卫队,这就是腹心部。由此可见,腹心部是适应当时政治形势需要的一种创制,并不是对前代制度的继承。由腹心部发展而来的算斡鲁朵,最初就是阿保机个人的亲信卫队。《辽史》卷三五《兵卫志》:“太祖以迭剌部受禅,分本部为五院、六院,统以皇族,而亲卫缺然,乃立斡鲁朵法。”[5]402这是对此问题的最好说明。《辽史》卷三一《营卫志》:“居有宫卫,谓之斡鲁朵;出有行营,谓之捺钵。”[5]361则所谓“太祖以行营为宫”,是指在阿保机时期斡鲁朵(宫)与捺钵(行营)还是一回事。

腹心部最初的统领,包括《辽史》卷七三《耶律曷鲁传》中提到的耶律曷鲁、萧敌鲁,同卷《耶律斜涅赤传》:“太祖即位,掌腹心部。”[5]1224《萧敌鲁传》:“敌鲁与弟阿古只、耶律释鲁、耶律曷鲁偕总宿卫。”《萧阿古只传》:“与敌鲁总腹心部。”[5]1223乌拉熙春根据契丹小字《别部国舅小翁帐夺里懒太山妻永清郡主二人之墓志》,认为腹心部首领还包括淳钦皇后仲兄萧室鲁(缅思尚父)[7]。那么,腹心部初建时至少有六位统领,三位出自耶律氏,即耶律曷鲁、耶律斜涅赤、耶律释鲁;三位出自后族,即萧敌鲁、萧阿古只、萧室鲁。耶律曷鲁在统领腹心部之前已奉命“总军国事”[5]1221,耶律斜涅赤在迭剌部分为南北二院后,曾任北院夷离堇。萧敌鲁、萧阿古只兄弟先后任北府宰相,萧室鲁,在《辽史》卷一《太祖纪》中称其为“前北宰相萧实鲁”“北宰相实鲁”。*《辽史》卷一《太祖纪》。萧实鲁即萧室鲁,《辽史》载其汉名为“缅思”“勉思”,《契丹国志》作“延思”。(参见都兴智《辽代国舅拔里氏阿古只家族的几个问题》,《黑龙江民族丛刊》2009年第5期;《吐尔基山辽墓墓主人及其相关问题再探讨》,《东北史地》2010年第2期)。蔡美彪根据“后族任北宰相自后兄敌鲁始。前此任相者均出迭剌部”,认为“萧姓乃编者误增”,其人不是后族(参见蔡美彪《辽史外戚表新编》,《社会科学战线》1994年第2期)。据《辽史》卷一《太祖纪》,萧敌鲁于太祖四年(910)始任北府宰相,神册三年(918)“北府宰相萧敌鲁薨”,“萧阿古只为北府宰相”。萧实鲁为北宰相的记载见太祖七年(913),如果我们认为,萧敌鲁任北府宰相不久,即由萧室鲁接任,后又改任萧敌鲁,则史料之间并无矛盾。皆为契丹建国初权势显赫的人物。唯耶律释鲁事迹不详,疑为耶律欲稳之误。

阿保机曾命突吕不部人耶律欲稳“典司近部,以遏诸族窥觊之想。……太祖始置宫分以自卫,欲稳率门客首附宫籍。”[5]1226这条史料透露给我们两个方面的信息:其一,腹心部最初的成员,除包括阿保机的亲信侍卫外,更多的是腹心部六位统领的“门客”,即其亲信,或由其招募而来;其二,腹心部最初的成员主要来自“近部”,即游牧地与阿保机的“分地”相距比较近的部落,也只有这样,才不必对诸部原来的驻牧地作比较大的调整。由于负责保卫阿保机,腹心部所有成员及其家属肯定是随阿保机一起迁徙的。

关于腹心部初建时的人数,《辽史》卷七三《耶律曷鲁传》作“二千余”,卷四六《百官志》作“千余人”。既然腹心部的成员来自“近部”,当然包括战士,也包括其家属,《百官志》的上述记载是在说明军制,应仅指战士,不包括家属,两则史料并不矛盾,腹心部初设时包括两千多人,可以出动战斗人员千余人。腹心部初设时至少有六位统领,平均每人下辖战斗人员不过200人左右。在剌葛之乱中,“淳钦皇后军黑山,阻险自固。太祖方经略奚地,命阿古只统百骑往卫之”[5]1223。作为腹心部统领之一的阿古只,仅率“百骑”开赴战场,正可与上述数字相印证。

但在此后,腹心部的军事力量迅速扩充,并组建起下属部队——左、右皮室军。《辽史》卷七五《耶律觌烈传》:“(阿保机)既即位,兄曷鲁典宿卫。”[5]1237曷鲁即总领腹心部的耶律曷鲁,证明担任腹心部的统领之职,也被称为“典宿卫”。《辽史》记载,在阿保机时代“典宿卫”的,还有腹心部的另一统领耶律斜涅赤的侄子老古、颇德,可证老古、颇德兄弟也是腹心部将领。老古在剌葛之乱后,“以功授右皮室详稳,典宿卫”[5]1225,即以腹心部将领的身份出任右皮室详稳,证明左、右皮室军最初是隶属于腹心部的亲军。*即实认为,皮室一词,义为扈从,用作部队名则指皇帝的亲军。参见即实《从皮室印的解读论说乣军》,《黑龙江文物丛刊》1984年第2期。剌葛之乱发生于太祖七年(913),显然是在平定叛乱之后不久,阿保机即对腹心部进行大规模扩充,并组建起两支直属腹心部的精锐部队——左、右皮室军,此时上距腹心部的建立仅5年左右。

老古任右皮室详稳至神册六年(922),*《辽史》卷七五《耶律古传》:“神册末,南伐,以古佐右皮室详稳老古,与唐兵战于云碧店。”《辽史》卷七三《耶律老古传》、卷七五《耶律古传》皆载,老古死于云碧店之役。卷六四《皇子表》,耶律倍“经略燕地,至定州。闻太祖与李存勖勗相拒于云碧店,引兵驰赴”;卷一《太祖纪》,神册六年十二月“乙亥,存勖至定州”,可证云碧店之役在神册六年(922)。证明老古任右皮室详稳至神册六年。“其母淳钦皇后姊也”[5]1224,其弟颇德“天显初,为左皮室详稳,典宿卫”[5]1225。可见,左、右皮室军最初都是掌握在后族手中的。联系腹心部的六位统领中,萧敌鲁、萧阿古只、萧室鲁都是淳钦皇后的兄弟,我们不难发现,腹心部基本是由后族掌控。

腹心部的扩充,可能一直持续至阿保机去世之后。太宗将左、右皮室军建为直属中央的部队,并将人数扩充至3万人。据《辽史》卷三一《营卫志》统计,诸斡鲁朵共有20.5万户,*《辽史》卷三一《营卫志》:“为正户八万,蕃汉转户十二万三千,共二十万三千户。”但据各斡鲁朵户口数统计,实为正户8.1万,蕃汉转户12.4万。可出动骑兵10.1万人,骑兵与户数的比例为1∶2。若依此比例计算,太宗时皮室军及其家属已包括6万户契丹人。皮室军隶属于腹心部时绝不会有如此规模,但仅达到此数字1/3的话,腹心部的总人数已不止两万户了。

早在称可汗之前,阿保机就已以所俘民户建汉城,拥有数量可观的非契丹族部属。阿保机的算斡鲁朵“以心腹之卫置,益以渤海俘,锦州户”[5]362。可见,在腹心部的扩充过程中,这些阿保机的非契丹族私属也被编入腹心部。《辽史》卷三五《兵卫志》:“皇后述律氏居守之际,摘蕃汉精锐为属珊军。”[5]401《辽史》卷四六《百官志》属珊军详稳司条:“应天皇太后置,军二十万。选蕃汉精兵。”[5]738但称属珊军达20万人的说法是靠不住的。曾在辽朝任寿安王侍读、被《宋史》称为“究知蕃部兵马山川形势”的幽州人宋琪称:“国母述律氏头下,谓之属珊,属珊有众二万。”[8]应更接近于事实。这部分“蕃汉精兵”,显然是以编入腹心部的阿保机的非契丹族私属编练而成。隶属于腹心部的州县人口数字没有记载,但由其能出动2万部队来看,总人口数应不少于4万户。*按《辽史》卷三一《营卫志》的记载,诸斡鲁朵户数与所出骑兵数的比例基本为2∶1。但斡鲁朵所属民户分契丹正户与蕃汉转户两种,契丹正户出兵的比例肯定会略高,因此,此处估计的数字应该是比较保守的。加上斡鲁朵所属契丹户,至阿保机去世前后,腹心部下属人口可能已达6万户、可出动部队5万人,成为一支庞大的力量。这是阿保机得以加强皇权、“化家为国”的重要基础。

斡鲁朵一词源于突厥语。伯希和认为:“古突厥语的ordu,此言营帐或宫殿;中世纪时从突厥语移植到蒙古语中,始读作ordu,继读作odro。”[9]成书于11世纪的《突厥语大辞典》对ordu的释义:皇城、宫城。因此,可汗们居住的喀什噶尔城被称为ordu kend(斡耳朵城)。斡耳朵,也指巴拉萨衮附近的一个城市,巴拉萨衮也被称为kuz ordo(虎思斡耳朵)。另外,ordu baxi 指可汗的侍从,显然ordu也有侍从的意义[10]。《辽史》卷三一《营卫志》:“居有宫卫,谓之斡鲁朵。”[5]361将之与突厥语中odru一词的意义相对照,我们可以发现,斡鲁朵(ordu)的最初意义主要是两个:一是皇城、宫城,也就是伯希和所说的营帐或宫殿;一是可汗们的亲信侍卫。简单地说,就是“宫”“卫”。伯希和的解释和《辽史》卷一一六《国语解》“斡鲁朵,宫也”的表述,*《金史·国语解》:“斡里朵,官府治事之所。”应是自“宫”这个含义引申出来的意义,不是ordu最初的意义,不能用来解释辽代契丹语中的斡鲁朵一词。都是不全面的。《辽史》卷三一《营卫志》称“宫卫”,才是最贴切的汉语译法。

《辽史》卷一一六《国语解》:“算,腹心拽剌也。”“挞马,人从也。”[5]1544,1534在契丹语中,心腹称“算”,侍卫称“拽剌”“挞马”。斡鲁朵是后来才为契丹人所使用的外来语,指可汗们的亲信侍卫,与泛称任何人侍卫的拽剌、挞马,内涵存在一定差异。后来,之所以选定这一外来语词汇指称斡鲁朵这种新组织,当是为了突出可汗们的亲信侍卫这层意义。另外,斡鲁朵的本义,也指亲信侍卫们保护下的皇城、行宫、可汗的营帐,与这种契丹人的新组织的功能是完全吻合的。

二、斡鲁朵属户来源

《辽史》卷三一《营卫志》:“天子践位置宫卫,分州县,析部族。”[5]362将斡鲁朵属户分为州县、部族两类,即农业人口和游牧人口。

斡鲁朵所属游牧人口主要是契丹人,其组织形式为:“石烈二十三,瓦里七十四,抹里九十八,得里二,闸撒十九。”[5]362据《辽史》卷四五《百官志》,抹里的长官名“闸撒狘”,可见抹里与闸撒为性质相同的单位。瓦里是对犯罪没入者的特殊编制。得里仅见于太祖算斡鲁朵,从对音上看,应是抹里的异译。瓦里、抹里、得里、闸撒皆为斡鲁朵所属游牧人口的最基层社会组织。契丹小字碑刻中经常出现的一词,刘凤翥等学者认为,读音为ko li[11]451,抹里、得里皆应是此契丹语词的汉字译写。此契丹语词,学者或译为帐[12],或译为房、帐[13],族帐或帐族[14],更通行的是译为族系、家、家族[11]493。因此,斡鲁朵所属部族的最基层组织是抹里,即游牧民族的家族或宗族组织。日本学者白鸟库吉认为,瓦里、抹里、得里、闸撒内涵相同,都是村的意思[15],这可能是将游牧民族的家族或宗族组织,与农耕民族的村落相比附的缘故。据《辽史》卷四五《百官志》“北面宫官”,石烈的长官为夷离堇,“本名弥里马特本,改辛衮,会同元年升”[5]718;卷四六《百官志》“北面部族官”却记载,诸部族弥里的长官为“辛衮,本曰马特本”。*“北面部族官”下的部族职名,按大、小部族分别记载,但大、小部族的弥里,长官皆为辛衮。证明在会同元年以前,斡鲁朵制度的初创时期,斡鲁朵下属石烈的长官,同诸部族的弥里的长官一样,称马特本或辛衮。由此可见,最初组建斡鲁朵时,其石烈相当于诸部族的弥里,证明斡鲁朵所属部族人口不是按石烈,而是按弥里或更小的单位编入斡鲁朵的。换言之,斡鲁朵初创时期,是按家族、宗族或家庭,对契丹诸部民户进行分割,将部分契丹户编入斡鲁朵,这是斡鲁朵所属游牧人口的主要来源。

斡鲁朵所属部族民户也被称为“宫分人”。《辽史》卷九七《耶律喜孙传》记载,喜孙为“永兴宫分人”,“重熙中,其子涅哥为近侍,坐事伏诛。帝以喜孙有翼戴功,且悼其子罪死,欲世其官,喜孙无所出之部,因见马印文有品部号,使隶其部,拜南府宰相。”[5]1141说明编入斡鲁朵的契丹人,不再与原契丹八部保持任何联系,久而久之,其后裔已经记不得本家族出自契丹八部的何部了,只有拥有“世官”资格的契丹权贵之家,才有必要表明本家族出自何部。

后来组建的各斡鲁朵,其所辖部族,或仍旧采取将诸部民户编入斡鲁朵的办法,或由此前建立的斡鲁朵的部族民户中划拨。从《辽史》卷三一《营卫志》的记载来看,自辽圣宗时起,新建斡鲁朵的部族民户皆来自其他斡鲁朵[16]。

辽圣宗以后,由原有斡鲁朵向新建斡鲁朵划拨部族民户,可能是按弥里进行的对原石烈的拆分。太宗国阿辇斡鲁朵的石烈为北女古,女古意为金。应天后蒲速盌斡鲁朵的石烈也名北女古。景宗监母斡鲁朵的南女古石烈、承天后孤稳斡鲁朵的迭里特女古石烈、圣宗女古斡鲁朵的毫兀真女姑石烈和女古滂石烈,应都是自原女古石烈中划拨部分民户组建的。很可能是景宗拆分原女古石烈,建立起自己的石烈后,为加以区别,才将原女古石烈改称北女古,而将新组建的石烈称为南女古。辽圣宗的斡鲁朵“以国阿辇、耶鲁盌、蒲速盌三斡鲁朵户置”[5]367-368,三斡鲁朵各有一石烈,其中国阿辇、蒲速盌两斡鲁朵的石烈都称北女古,圣宗斡鲁朵名“女古”,可能与其部族民户大多出自此前的女古石烈有关。值得注意的是,圣宗斡鲁朵的女古滂石烈,孤稳斡鲁朵所属三石烈,其一为滂,从名称来看,女古滂石烈应是自北女古石烈和滂石烈抽调民户构成。这种对原有斡鲁朵部族民户的拆分,应在较大程度上保有原石烈的结构,因而石烈的名称才能以某种方式延续。由此看来,拆分是以石烈的下级组织弥里为单位进行的。这就是“天子践位置宫卫,分州县,析部族”的“析部族”。但是,斡鲁朵所属农业人口却不是出自对原有州县的拆分。

日本学者津田左右吉认为,斡鲁朵所属州县,与契丹贵族的私城头下军州的起源是相同的,是辽朝皇帝的私城[17]176-177。自陈述援引津田氏的观点后[18],此说成为中国学界的主流观点。契丹权贵拥有私城的历史可以上溯至辽朝建国前,刘浦江认为,阿保机伯父释鲁所建越王城,是见于文献记载的第一个此类私城[19]。《辽史》卷三七《地理志》记载,遥辇氏八部“属县四十有一。每部设刺史,县置令。”[5]438证明遥辇氏时代,契丹八部权贵皆已控制相当数量的定居农业人口,并采用中原州县体制加以管理,这是斡鲁朵所属农业人口的来源。

阿保机建国前后,随着连年征战俘掠,契丹人控制的农业人口大增。斡鲁朵体制确立后,大量农业人口被编入斡鲁朵,管理这些农业人口的是斡鲁朵下属机构提辖司,而不是斡鲁朵所属州县。见于《辽史·地理志》的斡鲁朵所属州县,其设立时间通常晚于当地出现农业人口的时间。如上京怀州,“太宗行帐放牧于此。天赞中,从太祖破扶余城,下龙泉府,俘其人,筑寨居之。会同中,掠燕、蓟所俘亦置此。太宗崩,葬西山,曰怀陵。大同元年,世宗置州以奉焉。”[5]443在设立州县以前,这些农业人口应隶属于提辖司。李焘《续资治通鉴长编》:“每其主立,聚所剽人户马牛金帛及其下所献生口或犯罪没入者,别为行宫领之。”[20]余靖《武溪集》卷一八《契丹官仪》记载:“每岁所献生口,及打虏外国所得之物,尽隶宫使。”[21]178其中,从事农业的人口应是划归提辖司管理。后来才逐渐以提辖司所属民户建立斡鲁朵所属州县。《辽史·地理志》多处提到斡鲁朵所属州县是“以诸宫提辖司人户置”,或“以诸宫提辖司户置”,这样的例子至少可以举出临潢府定霸县、保和县、宣化县,仪坤州广义县,辽西州长庆县,川州弘理县,信州武昌县、定武县。以提辖司所属民户建立州县是一个持续的过程,因此提辖司所辖民户呈逐渐减少之势。《辽史》卷三一《营卫志》所载“蕃汉转户”,即指提辖司下属民户[22]69。《营卫志》所载13个斡鲁朵共有“蕃汉转户十二万四千”[5]371,即辽末各斡鲁朵提辖司下辖民户的总数,辽初提辖司下辖户数当远多于此。

《辽史》卷三一《营卫志》、卷三五《兵卫志》所载诸宫提辖司共41个,南京11个、西京9个、中京2个、上京1个、奉圣州9个、平州9个。*《辽史》卷三五《兵卫志》称:“有兵事,则五京、二州各提辖司传檄而集,不待调发州县、部族,十万骑军已立具矣。”但《营卫志》《兵卫志》却没有关于东京提辖司的记载。《辽史》卷一三《圣宗纪》统和八年秋七月庚辰:“诏东京路诸宫分提辖司,分置定霸、保和、宣化三县,白川州置洪理,仪坤州置广义,辽西州置长庆,乾州置安德各一县。”证明东京确有提辖司,《辽史》存在漏载。太和、永昌二宫没有关于提辖司的记载,卷三五《兵卫志》称:“太和、永昌二宫宜与兴圣、延庆同,旧史不见提辖司,盖阙文也。”此“旧史”当指耶律俨《皇朝实录》或陈大任《辽史》,为元修《辽史》所本,证明元代修《辽史》时,有关提辖司的资料已经残缺不全了。而据《辽史·地理志》,斡鲁朵所属州县却较多分布于上京、中京和东京。两相对照可以发现,斡鲁朵所属州县密集之处,诸宫极少设提辖司。由此可证,辽朝建国后,分布于上京、中京和东京的提辖司所属民户,逐渐改制为隶属于斡鲁朵的州县,南京、西京、奉圣州、平州等地的提辖司民户较多地保持了旧有体制。*朱子方认为,西京、奉圣州多设提辖司是为了备御西夏,南京、平州多设提辖司是为了备御宋朝。但其说建立在提辖司是军事机构的基础之上,而此大前提就是不能成立的。参见朱子方《辽宋提辖官比较研究》,《社会科学辑刊》1999年第2期。日本学者高井康典行也注意到了提辖司与斡鲁朵州县分布的差异,但他认为:“正是因为东京以下三道提辖司减少,才以提辖司户增置州。”显然是将两者之间的因果关系弄颠倒了。不过,高井康典行认为,南京等地的提辖司保持旧制,是因为这些地区都是辽朝的经济发达地区,斡鲁朵可以从这些地区的提辖司民户身上得到大量稳定的赋税[23]。这无疑是提辖司所属民户发生上述变化的真实原因。

斡鲁朵所属州县与普通州县一样,直接隶属于辽朝中央。以提辖司民户设立斡鲁朵所属州县的过程,是将皇室私属不断转化为国家编户齐民的过程,是辽朝国家形态逐渐成熟的体现。

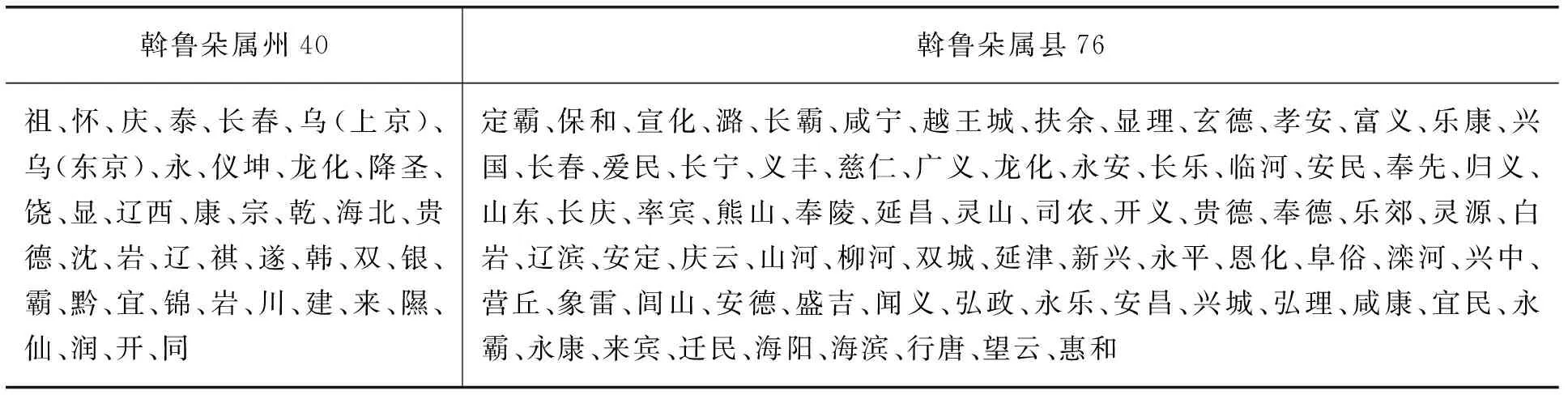

《辽史》卷三五《营卫志》称十二宫一府共辖“州三十八,县十”,但其统计是不全面的。《地理志》的行文惯例是,如果州下各县隶属同一斡鲁朵,则在本州的行文中指明所属斡鲁朵,而于各县下不再标识,除特殊情况,《地理志》中标明隶属斡鲁朵的州,其所辖各县也都是隶属于斡鲁朵的。本着这种原则,结合《营卫志》《地理志》的记载统计,斡鲁朵共辖40州、76县(详见文后表1)。

辽代共有“州、军、城百五十有六,县二百有九”[5]438,则斡鲁朵所属州县分别占州县总数的25.6%和36.4%[24]。也就是说,辽朝超过1/4的州、1/3的县,最初是由斡鲁朵所属提辖司民户组建的。据《辽史》卷三三《营卫志》,契丹八部共有22个石烈,而诸斡鲁朵共有23个石烈,斡鲁朵所辖契丹正户几乎占全部契丹人口的半数。魏特夫和冯家升在《辽代中国社会史(907—1125)》一书中估计,辽末契丹人约15万户,其中6万户隶属于诸斡鲁朵[25],即认为2/5的契丹人隶属于诸斡鲁朵。从中可以看出,至辽代中后期,由皇帝亲信卫队和私城结合发展而来的诸斡鲁朵,已经成为直属皇帝的庞大力量,成为契丹王朝维持统治的基础之一。因此,《辽史》卷三一《营卫志》才称:“立国规模,莫重于此。”[5]361

三、斡鲁朵与捺钵

斡鲁朵内部的部族系统,主要负担兵役,除从中选拔皇帝的亲信侍卫之外,还承担守陵、守庙、出征等义务,由其组成的宫卫骑军是辽朝的重要军事力量;斡鲁朵内部的州县系统,主要负担劳役和赋税,可能也承担一定的兵役。州县系统的民户不跟随皇帝四时捺钵迁徙,已成为学界定论,但部族系统的民户是否全部跟随皇帝捺钵,学者间却存在比较大的分歧。杨若薇认为,部族民户皆扈从当朝皇帝,四时迁徙[26]。但更多的学者认为,皇帝在世时他们扈从皇帝,皇帝去世后则驻守于陵寝之地[27]。

关于扈从皇帝四时捺钵的人员,《辽史》卷三二《营卫志》记载:“皇帝四时巡守,契丹大小内外臣僚并应役次人,及汉人宣徽院所管百司皆从。汉人枢密院、中书省唯摘宰相一员,枢密院都副承旨二员,令史十人,中书令史一人,御史台、大理寺选摘一人扈从。”[5]375-376大中祥符元年(1008)出使辽朝的路振,其《乘轺录》一书在记载夏捺钵时提到:“(炭)山北有凉殿,虏每夏往居之,西北至刑头五百里,地苦寒,井泉经夏常冻,虏小暑则往凉殿,大热则往刑头,官属部落咸辇妻子以从。”[28]20察割之乱时,“百官不从者,执其家属”[5]1150,也可以证明随行官员是携带家眷的。随行的士兵,“宫用契丹兵四千人,每日轮番千人祗直”[5]375。

但是,在皇帝四时捺钵的驻在地,我们却看不到这样一支庞大的队伍。熙宁八年(1075)出使辽朝并到过夏捺钵所在地的沈括,在《熙宁使虏图抄》中记载:“单于庭依犊儿山之麓,广荐之中,毡庐数十,无垣墙沟表,至暮,则使人坐草,□庐击柝。”“有屋,单于之朝寝、萧后之朝[寝]凡三。其余皆毡庐,不过数十,悉东向。庭以松干表其前,一人持牌立松干之间,曰阁门,其东相向六七帐曰中书、枢密院、客省,又东,毡庐一,旁驻毡车六,前植纛,曰太庙,皆草莽之中。”[28]86,90-91这“毡庐数十”无论如何也容纳不下百官家属及数千士兵。

据《辽史》卷九六《耶律仁先传》,重元之乱时,“帝欲幸北、南院,仁先曰:‘陛下若舍扈从而行,贼必蹑其后;且南、北大王心未可知。’……帝悟,悉委仁先以讨贼事。乃环车为营,拆行马,作兵仗,率官属近侍三十余骑阵柢枑外。及交战,贼众多降。涅鲁古中矢堕马,擒之,重元被伤而退。仁先以五院部萧塔剌所居最近,亟召之,分遣人集诸军。黎明,重元率奚人二千犯行营,萧塔剌兵适至。”[5]1396卷二二《道宗纪》载此事作:“皇太叔重元……等凡四百人,诱胁弩手军犯行宫。”耶律仁先仅率“官属近侍三十余骑”列阵,叛军“凡四百人”,皆说明事起仓促,开始时参与战斗的人数并不多,可证皇帝驻地的随行人员并不多,正与沈括《熙宁使虏图抄》的记载相印证。卷二二《道宗纪》虽称“南院枢密使许王仁先、知北枢密院事赵王耶律乙辛、南府宰相萧唐古、北院宣徽使萧韩家奴、北院枢密副使萧惟信、敦睦宫使耶律良等率宿卫士卒数千人御之”[5]262,但这数千宿卫士卒恐怕与萧塔剌部一样,都是临时就近征调来的。由“帝欲幸北、南院”的记载来看,随行官署的驻扎地与皇帝的驻地是有一定距离的,其中驻地与皇帝驻地相距最近的五院部萧塔剌,闻讯赶来已是第二天黎明,证明其驻地至皇帝的驻地,马行需要走半个晚上。《辽史》卷四六《百官志》:“五院部。有知五院事,在朝曰北大王院。”[5]726余靖《武溪集》卷一八《契丹官仪》:“蕃人从行之兵,取宗室中最亲信者为行宫都部署以主之,其兵皆取于南北王府、(千)十宫院人充之。”[21]178证明五院部萧塔剌所率领的正是“从行之兵”,驻地与皇帝驻地最近,随行的其他人员的驻地相距更远。

综上可见,扈从皇帝四时捺钵的人员,并不是组成庞大的队伍一起行动,驻扎在同一个地方,而是在相当辽阔的地域内随同皇帝一起迁徙,彼此的驻地间都存在一定距离,甚至连“从行之兵”也并不都与皇帝驻扎在一地。苏辙《虏帐》诗:“虏帐冬住沙陀中,索羊织苇称行宫。从官星散依冢阜,毡庐窟室欺霜风。”[28]113“从官星散”是对这种情况的最形象描绘。

这种迁徙模式证明,捺钵的队伍也从事一定的畜牧业生产,以便向行宫提供畜牧业产品。*行宫所需物资有的来自州县的供应,如“契丹之粟、果瓠皆资于燕。粟,车转;果瓠,以马送之虏廷。”有的为贸易所得,如“过犊儿北十余里,曰市场,小民之为市者,以车从之于山间。”(皆见沈括《熙宁使虏图抄》,载赵永春编注:《奉使辽金行程录》,吉林文史出版社1995年版,86,91页)但其中皆不包括畜牧业产品,这部分物资应是行宫自己生产。但随行的官员、士兵已分布在相当广阔的地域,从空间上看,斡鲁朵所属部族是不可能随行的。在捺钵中从事畜牧业生产的是“宫用契丹兵四千人,每日轮番千人祗直”的随行士兵,他们被征调随行前本来就是斡鲁朵属下的牧民。路振《乘轺录》:“虏之兵有四,一曰汉兵,二曰奚兵,三曰契丹,四曰渤海兵……给衣粮者,唯汉兵,余皆散处帐族,营种如居民。”[28]20就可以证明这一点。

四、斡鲁朵及陵寝所在地

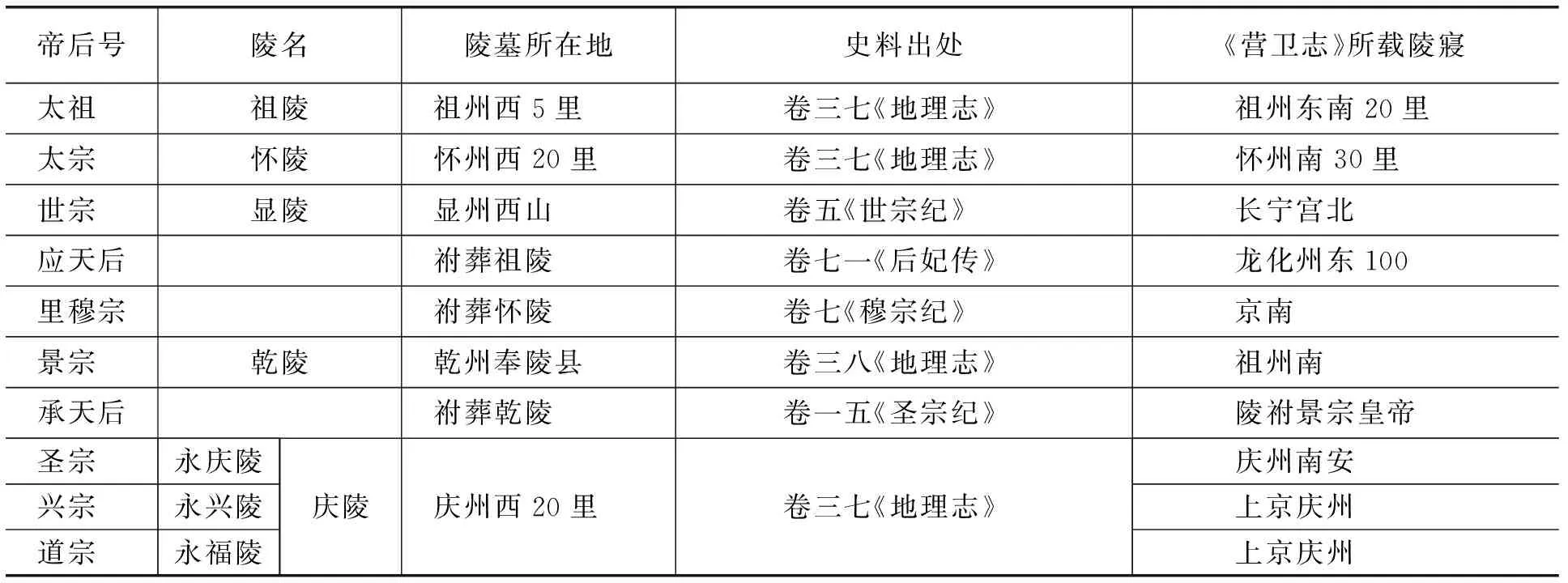

《辽史》卷三一《营卫志》所载辽代各斡鲁朵及陵寝所在地当如何理解,学界一直存在分歧。日本学者津田左右吉早已注意到,《辽史》卷三一《营卫志》所载陵寝所在地并不是辽代诸帝陵墓的所在地[17]374-378。日本学者箭内亘认为,《辽史》记载错误,斡鲁朵与陵寝所在地当完全相同[29]。岛田正郎由此出发,结合考古成果,重新比定了诸斡鲁朵的位置[30]。杨若薇认为,诸斡鲁朵皆扈从当朝皇帝四时捺钵,无固定地点[26]。李锡厚认为,斡鲁朵的管理机构有固定地点,但斡鲁朵民户则没有[31]。武玉环认为,斡鲁朵随皇帝四时捺钵,有相对固定的地点;《营卫志》所载斡鲁朵所在地,即其官府所在地,也是辽朝诸帝捺钵地点之一[32]。

《辽史》卷三一《营卫志》所载辽代诸帝陵寝所在地,与《辽史》其他各卷的记载矛盾(详见文后表2)。《辽史》卷三七《地理志》:“是年,有骑十余,猎于祖州西五十里大山中,见太宗乘白马,独追白狐,射之,一发而毙;忽不见,但获狐与矢。是日,太宗崩于栾城。后于其地建庙。”[5]443辽怀州在今内蒙古巴林右旗东北105里岗根苏木,祖州在今内蒙古巴林左旗西南石房子村古城[33],怀州在祖州西北,《地理志》所载“祖州西五十里”与《营卫志》所载“怀州南三十里”,实为一地,则《营卫志》所载在“怀州南三十里”的所谓太宗陵寢,不是指太宗陵墓所在,而是指祀太宗之庙的所在地。《辽史》卷三七《地理志》载,祖州境内“有祖山,山有太祖天皇帝庙,御靴尚存”[5]442。薛映《辽中境界》记载,长泰“馆西二十里许有佛寺民舍。云即祖州,亦有祖山。山中有阿保机庙,所服靴尚在,长四五尺许。”[34]107可证祖山在长泰馆附近,而长泰馆在祖州东20里左右,《营卫志》算斡鲁朵下记载“陵寢在祖州东南二十里”,所谓太祖陵寢,也不是指太祖的陵墓,而是位于祖山的阿保机庙。*贾敬颜认为:“祖山则为祖陵所在之龙门山。阿保机庙者,祖陵(并其享殿)是也。”(贾敬颜:《五代宋金元人边疆行记十三种疏证稿》,中华书局2004年版,107页)但《辽史》卷三七《地理志》祖州条记载:“太祖陵凿山为殿,曰明殿。殿南岭有膳堂,以备时祭。门曰黑龙。东偏有圣踪殿,立碑述太祖游猎之事。殿东有楼,立碑以纪太祖创业之功。皆在州西5里。”证明太祖陵及其附属建筑,都在祖州西5里,与薛映《辽中境界》所载里数不合。《辽史》卷三《太宗纪》记载,太宗于天显四年四月“壬子,谒太祖庙。癸丑,谒太祖行宫。甲寅,幸天成军,谒祖陵。”[5]30显然太祖庙、太祖行宫、祖陵不在同一处。祖陵指阿保机陵墓,在祖州西5里;太祖行宫指算斡鲁朵,在临潢府;太祖庙,在祖州东南20里的祖山,即《营卫志》所称陵寝、《地理志》所称太祖天皇帝庙、薛映所称阿保机庙。据此可见,《营卫志》所载陵寝所在地,皆指祭祀之庙的所在地。《契丹国志》卷一三《后妃传》太宗萧皇后:“崩,与帝合丧;暨穆宗即位,立陵寝庙,建碑颂德。”[35]有所谓“陵寝庙”。《辽史》中还屡见“陵庙”一词,如卷一一《圣宗纪》:“以亲征告陵庙、山川。”[5]120《营卫志》所载“陵寝”,可能为“陵寢庙”的简称,或者为“陵庙”之误。既然《营卫志》在诸斡鲁朵下详载祭祀诸帝之庙的所在地,证明在皇帝去世后,斡鲁朵的重要任务之一是守卫祭祀诸帝之庙。这些由诸斡鲁朵亲信侍卫守护的庙宇,因而也被视为诸斡鲁朵的组成部分,被称为某某宫。

辽五京也有祭祀诸帝的庙宇,*《辽史》卷八《景宗纪》:“幸东京,致奠于让国皇帝及世宗庙。”证明东京有诸帝的庙宇。卷一三《圣宗纪》:“己酉,幸南京。丁巳,致奠于太宗皇帝庙。”卷一五《圣宗纪》:“奉迁南京诸帝石像于中京观德殿,景宗及宣献皇后于上京五鸾殿。”证明南京有诸帝的庙宇。卷一六《圣宗纪》:“建景宗庙于中京”,“诏中京建太祖庙,制度、祭器皆从古制”,卷三九《地理志》中京大定府:“皇城中有祖庙,景宗、承天皇后御容殿”,证明中京有诸帝的庙宇。上京皇城中也有祭祀诸帝之处,卷三七《地理志》:“起三大殿:曰开皇、安德、五鸾。中有历代帝王御容,每月朔望、节辰、忌日,在京文武百官并赴致祭。”唯西京不存在独立的庙宇,而是在华严寺对诸帝进行祭祀。卷四一《地理志》西京大同府:“清宁八年建华严寺,奉安诸帝石像、铜像。”各处庙宇的负责官员称详稳。《辽史》卷七四《韩匡嗣传》:“匡嗣以善医,直长乐宫,皇后视之犹子。应历十年,为太祖庙详稳。”[5]1234韩氏属于斡鲁朵的“宫籍”。直到匡嗣之子韩德让,“徙王晋,赐姓,出宫籍,隶横帐季父房后”[5]1290。韩匡嗣能够担任太祖庙详稳,可能与此背景有关。诸庙的详稳拥有一定数量的下属民户,负责庙宇的日常管理。《辽史》卷一五《圣宗纪》:“所俘高丽人分置诸陵庙,余赐内戚、大臣。”[5]169这些被俘的高丽人就是配给各陵庙承担杂役的。这些庙宇的日常管理也应由诸帝的斡鲁朵负责,故也被视为相关斡鲁朵的组成部分。

由于辽朝皇帝四时捺钵,经常不在五京,为方便其祭祀祖先,在各捺钵地也设有祭祀诸帝的庙宇。《辽史》卷三二《营卫志》春捺钵“皇帝得头鹅,荐庙”[5]374就可证明这一点。卷一三《圣宗纪》:“奉安景宗及皇太后石像于延芳淀。”[5]147延芳淀是统和二十年(1002)以前的春捺钵地[36],证明有的捺钵地还安放有某些帝后的石像。但总的说来,捺钵地的庙制是比较简单的。沈括《熙宁使虏图抄》记载:“毡庐一,旁驻毡车六,前植纛,曰太庙,皆草莽之中。”[28]91此时辽道宗在永安山夏捺钵。此毡庐一、毡车六,当即太祖、太宗、世宗、穆宗、景宗、圣宗、兴宗七帝的庙宇。这些在捺钵地的庙宇也由相关斡鲁朵管理,属于其组成部分,因而也被称为某某宫。《辽史》卷一○《圣宗纪》统和元年九月:“乙卯,谒永兴、长宁、敦睦三宫。”不是指圣宗赴此三斡鲁朵所在地致祭,而是在捺钵地的庙宇中祭祀。卷二一《道宗纪》清宁四年十一月壬午,道宗在旅途中致祭“太祖及诸帝宫”,很可能就是沈括曾见到过的毡庐一、毡车六。作为开国皇帝,太祖享有特殊地位,其庙可能即毡庐一,其他诸帝的庙即毡车六,所以《辽史》才采用了“太祖及诸帝宫”这种记载方式。

某些特殊的州也有类似的祭祀场所。如《辽史》卷三七《地理志》祖州:“西北隅有内城。殿曰两明,奉安祖考御容;曰二仪,以白金铸太祖像;曰黑龙,曰清秘,各有太祖微时兵仗器物及服御皮毳之类,存之以示后嗣,使勿忘本。”[5]442可能由于这些庙宇中存放着诸帝生前的用品,因而被称为陵寝。由此看来,《辽史》卷三五《兵卫志》宫卫骑军所载:“入则居守,出则扈从,葬则因以守陵。”[5]402并不仅仅指守卫陵墓,还包括位于五京、捺钵之地以及各地的庙宇。卷三一《营卫志》:“崩则扈从后妃宫帐,以奉陵寝。”[5]362之所以提及“扈从后妃宫帐”,恐怕也是因为后妃的宫帐所在往往也有祭祀诸帝的庙宇。晋出帝北迁途经锦州时,“卫兵迫拜太祖画像”[34]4,看来锦州也有祭祀阿保机的庙宇。考之《辽史·营卫志》,锦州正是太祖算斡鲁朵所属州之一,证明在斡鲁朵属州中,也有祭祀本斡鲁朵主人的庙宇。强迫晋出帝拜阿保机画像的“卫兵”,就是负责守卫庙宇的算斡鲁朵的宫卫骑军。

由此我们才可以回答为何《辽史·营卫志》所载同一斡鲁朵的下属州县往往相距十分遥远的问题,应是在皇帝去世后,其斡鲁朵要负责管理其陵墓以及各地的祭祀场所导致的。

《辽史·营卫志》记载的斡鲁朵所在地、陵寝所在地,皆与对去世皇帝的祭祀有关,因而《营卫志》中才没有提到天祚帝的斡鲁朵所在地和陵寝所在地。关于韩德让的文忠王府,《营卫志》虽然也没有记载其斡鲁朵所在地、陵寝所在地,却说明:“官给葬具,建庙乾陵侧。拟诸宫例,建文忠王府。”[5]370指明祭祀韩德让的庙在乾陵附近。

五、斡鲁朵的职官

斡鲁朵的管理机构与职官,《辽史》分两处记载:一处见于卷四五《百官志》北面宫官条,提到诸行宫都部署院、契丹行宫都部署司、行宫诸部署司、押行宫辎重夷离毕司,并在十二宫职名总目下提到某宫使、某宫都部署司、某宫提辖司、某宫马群司、某石烈、某瓦里、某抹里、某得里[5]716-720;另一处见于卷四七《百官志》南面宫官条,提到汉儿行宫都部署院,以及十二宫南面行宫都部署司[5]796-797。杨若薇已经考证,北面宫官条的诸行宫都部署院、行宫诸部署司,皆为契丹行宫都部署司的重出[22]155-158。见于《辽史·百官志》的斡鲁朵的最高管理机构实为两个:契丹行宫都部署司、汉儿行宫都部署司。两者的名称中皆带“行宫”二字,证明其在四时捺钵时属于扈从皇帝的随行机构。

《辽史》卷一一六《国语解》:“霞濑益石烈,乡名”,“弥里,乡之小者”[5]1534,认为石烈、弥里的汉译都是乡,弥里即抹里的另一种译写形式。但是,《辽史》卷四五《百官志》称:“石烈,县也。”[5]718卷四六《百官志》称:“弥里,乡也。”[5]725参之卷一《太祖纪》称阿保机为“契丹迭剌部霞濑益石烈乡耶律弥里人”[5]1,可见石烈、弥里在契丹部族中分别是相当于县、乡的建制单位。*任爱军认为,《辽史》卷一《太祖纪》中的“乡”为“县”之讹,石烈相当于县,弥里是相当于乡的建制单位。参见任爱军《契丹辽朝前期(907-982)契丹社会历史面貌解析》,2005年内蒙古大学博士学位论文,39页。石烈是弥里、抹里的上级组织。也就是说,斡鲁朵内对所属部族的管理存在两级组织,一是石烈,一是抹里、得里、瓦里、闸撒等,而最基层的社会组织是家族或宗族。

但《辽史》记载存在疏漏。提辖司,《辽史》称“官制未详”[5]718。《武溪集》卷一八《契丹官仪》提到“十宫院制置司”[21]178,杨若薇认为,提辖司一名制置司[22]70-71。那么,《马直温妻张馆墓志》所见“诸宫提辖制置使”[37]635,《时立爱墓志铭》所见“诸行宫提辖制置使”[38],当是提辖司长官之称。提辖司应是斡鲁朵的另一高级管理机构。

从职能上讲,契丹行宫都部署司属北面官系统,长官为诸行宫都部署(契丹行宫都部署),负责诸斡鲁朵内部族系统的政令;汉儿行宫都部署司属南面官系统,长官为汉儿行宫都部署,负责诸斡鲁朵内州县系统的政令;提辖司,出现在《辽史》的北面宫官条,应属北面官系统,负责有关诸斡鲁朵直辖农业人口的政令。提辖司也应是扈从皇帝四时捺钵的机构,其长官官衔中应带“行宫”二字,因此,《时立爱墓志铭》所见“诸行宫提辖制置使”才是其长官的正式称呼。

关于十二宫南面行宫都部署司的长官,即某宫汉人行宫都部署,曾有学者依据出土碑刻,认为当改为“某宫汉人(儿)渤海都部署”。的确,《萧旻墓志》见彰愍宫汉儿渤海都部署、兴圣宫汉儿渤海都部署[39]113-114,《冯从顺墓志》见敦睦宫汉儿渤海都部署,《萧德温墓志》见章愍宫汉儿渤海都部署[37]170,372,《王说墓志铭》见积庆宫汉儿渤海都部署[40],《耿知新墓志铭》见崇德宫汉儿渤海都部署[11]73,但是,《高嵩墓志》高嵩的结衔中出现“永兴宫汉儿都部署”,[39]37与《辽史》的记载相吻合,因此,《辽史》的记载也不能轻易否定。出土文献中皆不带“行宫”二字,参之其佐官为某宫南面副都部署、某宫同知汉人都部署,也不带“行宫”,可证此二字应为衍文,其官称应为“某宫汉人(儿)都部署”,可能是“某宫汉人(儿)渤海都部署”的省称。

杨若薇已经证明,诸宫使和诸宫都部署两种称呼在辽代是可以互换使用的,《百官志》北面宫官条某宫使以下记载和某宫都部署司以下记载,也应为重出[22]158-160。某宫使应为别称,其正式的官称为某宫都部署。关于各斡鲁朵的提辖司,《刘存规墓志》见积庆宫都提辖使[37]9,证明各宫皆设某某宫都提辖使。《郑颉墓志》见知永兴、彰愍宫提辖司事[39]179,《王泽妻李氏墓志》所见知延庆宫提辖[37]241,应为知延庆宫提辖司事的省称。知某某宫提辖司事,当是某某宫都提辖使的副职。《平州赵府君墓志》见永阳宫平州提辖使[37]110,辽代斡鲁朵中无永阳宫,朱子方认为“永阳”为“永兴”之误[41],证明诸宫在各地所设提辖司长官为某某宫某处提辖使。《平州赵府君墓志》:“二十七□□□□□命平州提辖使、银青崇禄大夫、兼 监 察 御 史、武骑尉。”《刘存规墓志》:“拜积庆宫都提辖使、金紫荣禄大夫、校尉司空、兼御史大夫、上柱国。”[37]110,9两相对比可见,某某宫某处提辖使的官阶、兼职、勋衔皆明显低于某某宫都提辖使,是其下级。《辽史》卷一○五《马人望传》:“宰相耶律俨恶人望与己异,迁南京诸宫提辖制置。”[5]1462证明在提辖司集中设置的南京、西京、奉圣州、平州等地,设有某处诸宫提辖制置使,这当是负责协调所在地诸宫提辖司的机构。

综上,各斡鲁朵内的管理机构主要也是三个:某宫都部署司,长官为某宫都部署(某宫使),负责管理本斡鲁朵所属部族;某宫汉人(儿)渤海都部署司,长官为某宫汉人(儿)渤海都部署,负责管理本斡鲁朵所属州县;某宫提辖司,长官为某宫都提辖使,负责管理本斡鲁朵直属的农业人口。都部署司下属机构为石烈、抹里、瓦里、得里、闸撒,汉人(儿)渤海都部署司下属机构为州县。提辖司的下属机构为其派驻各地的派出机构,长官为某宫某处提辖使。随着斡鲁朵数量的增加,出现了数个斡鲁朵提辖司的派出机构同处一地的现象,在这样的地区,才增设某处诸宫提辖制置使,对当地各斡鲁朵提辖司的派出机构起协调作用。

[1] 刘浦江.20世纪辽金史论著目录[M].上海:上海辞书出版社,2003:42-43,154;王德忠,李春燕.辽代斡鲁朵问题研究综述[J].东北史地,2009,(3).

[2] 罗继祖.耶律阿保机的“腹心部”[C]//陈述.辽金史论集:第1辑.上海:上海古籍出版社,1987:8-9;张国庆.论辽代初期的“腹心部”与智慧团[J].社会科学战线,2002,(1).

[3] 任爱君.契丹“四楼”及其名号考述[J].昭乌达蒙族师专学报,1990,(1);任爱君.说契丹辽朝前期四楼、捺钵、斡鲁朵的关系[C]//齐木德道尔吉.蒙古史研究:第8辑.呼和浩特:内蒙古大学出版社,2005:1-19.

[4] 任爱君.辽朝斡鲁朵的渊源[J].内蒙古社会科学:汉文版,2005,(1).

[5] 辽史[M].北京:中华书局,1975.

[6] 刘浦江.契丹开国年代问题——立足于史源学的考察[J].中华文史论丛,2009,(4):245-246.

[7] 爱新觉罗·乌拉熙春.契丹文墓誌より見た辽史[M].京都:松香堂,2006:57.

[8] 宋史[M].北京:中华书局,1977:9125-9126.

[9] 伯希和.斡耳朵[M]//冯承钧,译.西域南海史地考证译丛五编.北京:中华书局,1956:22.

[10] 麻赫穆德·喀什葛里.突厥语大词典[M].校仲彝,译.北京:民族出版社,2001:134.

[11] 刘凤翥,等.辽上京地区出土的辽代碑刻汇辑[G].北京:社会科学文献出版社,2009.

[12] 郑晓光.契丹小字《耶律永宁郎君墓志铭》考释[J].民族语文,2002,(2):64,66.

[13] 陈乃雄,杨杰.乌日根塔拉辽墓出土的契丹小字墓志铭考释[J].西北民族研究,1999,(2):73.

[14] 刘浦江.松漠之间——辽金契丹女真史研究[M].北京:中华书局,2008:55.

[15] 白鸟库吉.东胡民族考[M]//白鸟库吉全集:第4卷.东京:岩波书店,1970:271.

[16] 杨军.契丹部族组织中的石烈[J].黑龙江社会科学,2011,(6).

[17] 津田左右吉.遼の制度の二重體系[M]//津田左右吉全集:第12卷.东京:岩波书店,1987:176-177.

[18] 陈述.头下考[C]//“中央研究院”历史语言研究所集刊:第8册.北京:中华书局,1987:397.

[19] 刘浦江.辽朝的头下制度与头下军州[J].中国史研究,2000,(3).

[20] 李焘.续资治通鉴长编[M].北京:中华书局,2004:2561.

[21] 余靖.武溪集[M].台北:台湾商务印书馆,1986.

[22] 杨若薇.契丹王朝政治军事制度研究[M].北京:中国社会科学出版社,1991.

[23] 高井康典行.斡鲁朵与藩镇[C]//张希清,等.10-13世纪中国文化的碰撞与融合.上海:上海人民出版社,2006:509.

[24] 漆侠.契丹斡鲁朵(宫分)制经济分析[J].河北大学学报,1989,(4).

[25] WITTFOGEL K,FNG CHIA-SHNG . History of Chinese Society Liao(907-1125), Transactions of the American Philosophical Society [M]. New Series,1946,(36):57.

[26] 杨若薇.辽代斡鲁朵所在地探讨——兼谈所谓“横帐”[J].北京大学学报,1985,(5).

[27] 费国庆.辽代斡鲁朵探索[J].历史学,1979,(3).

[28] 赵永春.奉使辽金行程录[G].长春:吉林文史出版社,1995.

[29] 箭内亘.元朝怯薛及斡耳朵考[M].陈捷,陈清泉,译.上海:商务印书馆,1933:133-134.

[30] 岛田正郎.大契丹国——辽代社会史研究[M].何天明,译.呼和浩特:内蒙古人民出版社,2007:116-118.

[31] 李锡厚.论辽朝的政治体制[J].历史研究,1988,(3).

[32] 武玉环.辽代斡鲁朵探析[J].历史研究,2000,(2).

[33] 史为乐.中国历史地名大辞典[M].北京:中国社会科学出版社,2005:1311.

[34] 贾敬颜.五代宋金元人边疆行记十三种疏证稿[M].北京:中华书局,2004.

[35] 叶隆礼.契丹国志[M].贾敬颜,林荣贵,点校.上海:上海古籍出版社,1985:140.

[36] 傅乐焕.辽史丛考[M].北京:中华书局,1984:52.

[37] 向南.辽代石刻文编[G].石家庄:河北教育出版社,1995.

[38] 王新英.金代石刻辑校[G].长春:吉林人民出版社,2009:154.

[39] 向南,张国庆,李宇峰.辽代石刻文续编[G].沈阳:辽宁人民出版社,2010.

[40] 陈述.全辽文[G].北京:中华书局,1982:111.

[41] 朱子方.辽宋提辖官比较研究[J].社会科学辑刊,1999,(2).

表1

斡鲁朵属州40斡鲁朵属县76祖、怀、庆、泰、长春、乌(上京)、乌(东京)、永、仪坤、龙化、降圣、饶、显、辽西、康、宗、乾、海北、贵德、沈、岩、辽、祺、遂、韩、双、银、霸、黔、宜、锦、岩、川、建、来、隰、仙、润、开、同定霸、保和、宣化、潞、长霸、咸宁、越王城、扶余、显理、玄德、孝安、富义、乐康、兴国、长春、爱民、长宁、义丰、慈仁、广义、龙化、永安、长乐、临河、安民、奉先、归义、山东、长庆、率宾、熊山、奉陵、延昌、灵山、司农、开义、贵德、奉德、乐郊、灵源、白岩、辽滨、安定、庆云、山河、柳河、双城、延津、新兴、永平、恩化、阜俗、滦河、兴中、营丘、象雷、闾山、安德、盛吉、闻义、弘政、永乐、安昌、兴城、弘理、咸康、宜民、永霸、永康、来宾、迁民、海阳、海滨、行唐、望云、惠和

表2

帝后号陵名陵墓所在地史料出处《营卫志》所载陵寢太祖祖陵祖州西5里卷三七《地理志》祖州东南20里太宗怀陵怀州西20里卷三七《地理志》怀州南30里世宗显陵显州西山卷五《世宗纪》长宁宫北应天后祔葬祖陵卷七一《后妃传》龙化州东100里穆宗祔葬怀陵卷七《穆宗纪》京南景宗乾陵乾州奉陵县卷三八《地理志》祖州南承天后祔葬乾陵卷一五《圣宗纪》陵祔景宗皇帝圣宗永庆陵兴宗永兴陵道宗永福陵庆陵庆州西20里卷三七《地理志》庆州南安上京庆州上京庆州

[责任编辑:那晓波]

2014-12-28

杨军(1967—),男(回族),教授,博士生导师,历史学博士,从事辽金史与中外关系史研究。

K246

A

1002-462X(2015)05-0151-10