八问私董会

兰刚

我从2009年开始担任伟事达中国(Vistage)的创始CEO,将私人董事会(下文简称“私董会”)模式引入中国,经过五年不懈的市场培育,私董会终于在中国火了起来。一时间,从南到北,各种名目的私董会如雨后春笋般冒出头来,好不热闹。但是,很多人只是体验过一次私董会,以为私董会就等于主持一场问题解决会议,回去就忙着挂起私董会的牌子,开始建组了,实在让人啼笑皆非。国人很善于学习,但也常常一拥而上把一些好东西弄得面目全非。因此,很有必要在此时出来正本清源,说一说关于私董会的那些事。

一问:到底私人董事会是什么?

私人董事会起源于二十世纪五十年代,当时美国的一群企业家开始尝试用定期小组会议的形式群策群力,互相帮助,解决难题。最早的私董会组织叫TEC(执行官委员会),后在九十年代被私募股权投资公司收购更名为“伟事达”,开始商业化运作,进入快速发展阶段。

2013年,经过数年坚持不懈的市场培育,私董会终于在中国企业家圈子中引发广泛关注。很多人在兴奋之余,不免困惑,到底什么是私董会呢?

首先,私董会是后EMBA时代企业家理想的终身学习方式,不是另一种形式的授课或培训。在这个资讯爆炸、知识唾手可得的时代,企业家缺的不再是更多的知识,而是明心见性的智慧。后EMBA时代,企业家学习需要从听课走向反思,从优术走向明道,从受教走向互动,从后观走向前瞻。私董会在此时的爆发并非偶然,它满足了这个崭新时代企业家的新需求、新动向。

私董会是帮助企业家提升事业成就和生命品质的现代道场,不是换个招牌的又一个企业家俱乐部。当下CEO面临的烦恼不是社交机会太少,而是社交活动太多,泛泛之交甚广,莫逆之交难觅。看似认识不少人,静下心来想一想,却发现真正能够交心谈心、倒倒苦水、掏心窝子讲讲真话的人不多。私董会营造了一个高度私密的安全空间,帮助企业家在其中卸下面具,袒露心声,相互帮助。于是,美妙的信任产生了,一生的挚友找到了!

私董会是创造一个智慧生发系统,不只是主持一场问题解决会议。很多体验过私董会的人,都对其解决问题的七步或八步法印象深刻,于是以为这就是私董会的全部内涵,只要记住这个流程,依葫芦画瓢地去主持一场类似会议,就是私董会了,于是自称为所谓的“私董会主持人”。不错,问题解决是私董会的核心模块之一,但远非全部。“私人董事”(在外滩董事会,我们称这些小组带头人为“私人董事”,简称“私董”)需要掌握一整套的专业知识和技能,才能胜任这一角色。我们常说,私董有三重境界:底层是主持,中层是引导,高层是修炼。

私董会是“知易行难”的苦差事,不是一夜暴富的印钞机。好多人以为搞私董会很赚钱,于是一头扎进来。其实要建立一个能长久运营的私董会小组相当耗费心力,一组也就能容纳十几个人,会员费收入相当有限,远不及国内某些所谓的“大师”们一场大课动辄成百上千人来钱快。做私董会的人如果是冲着赚快钱来的,一定无法持久,您还不如把这些精力拿去炒股呢。能够把私董会真正做到位的,一定是那些真正热爱它的人。

最后,私董会是“种树”,不是“放烟花”。私董会的成功不在于一时能吸引多少人来凑热闹,而在于能否找到一群对的人,组成一个对的组,在一套对的价值观指引下,持续为小组成员提供对的价值,把一棵小树苗培育成一棵参天大树。美国有很多私董会小组都存续了十年、二十年,甚至三十年,小组成员彼此成为终身的好友。他们开玩笑说,跟老婆不敢说的话,都能放到自己的小组里来说。作为这样一个小组的私董,看到此情此景,你能不感到成就他人的快乐,自助助人的幸福吗?这才是做私董会最大的收获,此外无他。

二问:私董会背后有没有理论依据?

很多体验过一两次私董会的人,以为它不过是另一种开会方式,只要记住了那几步开会流程,回去就可以说自己是在搞私董会了,这是很大的误区。如果只是简单地看到主持私董会的“术”,而没有系统学习和深刻理解那些支撑私董会的“道”,就会舍本逐末,把一个活泼泼的“智慧生发系统”玩成一个卖吆喝赚眼球的“团队游戏”。私董会强大的“场能量”绝不是一个传说,是有系统性的理论和方法支撑的。

参加过正宗私董会的企业家都有体会,一天下来,脑子有点嗡嗡作响。我们开玩笑说“像五雷轰顶”,信息量大,反思深刻,触动灵魂。作为当天问题拥有者的企业家,我们常称之为“当事人”,往往先是昏昏然,然后是昭昭然,最后是悦悦然,有种醍醐灌顶似的顿悟后的喜悦感。因此,我和外滩董事会的创始人宋岩都不约而同地称之为“现代道场”。禅宗在历史上就有著名的“丛林制”,即一群志同道合之人共同修炼的形式。私董会就是这种群体禅修形式在互联网时代的新生,它为企业家创造了一个现代禅修的道场。

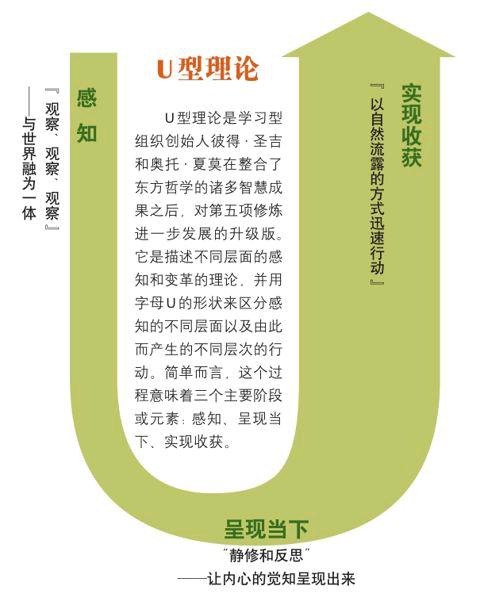

私董会的场能量从哪里来?宋岩对此做了深入研究。如果把私董会比喻成一辆跑车,它的外形是共生型社区;它的发动机是彼得·圣吉(Peter M. Senge)和奥托·夏莫(C.Otto Scharmer)提出的U型理论;驱动的两个轮子分别是西方人提出的行动学习和东方人早就熟知的“知行合一”。

私董会是典型的社区型组织,其内无权威,亦无明确中心,整个社区不靠命令与控制驱动,而是完全依靠共识和共同价值观推动。每个成员的个人利益与组织利益高度一致,是纯粹的“共生”。私董在小组中的职责是组织和协调成员,引导和提炼知识成果,而非传统的督导或讲师。

U型理论是学习型组织创始人彼得·圣吉和奥托·夏莫在整合了东方哲学的诸多智慧成果之后,对第五项修炼进一步发展的升级版。当企业家外观到纷繁复杂的挑战,绝大多数情况下的反应模式都是条件反射——凭过往的经验和惯常的思维模式采取行动。U型理论指出,在外观和行动之间,必须增加一个高质量的“内观”环节——高质量的内省和思考,把反应模式U型化,才能向正在呈现的未来学习,最终转化为“由心而发”的强有力行动。私董会正是打造了一个帮助企业家内观的道场,帮助他们从向过去学习到向未来学习转变,因为能否洞悉未来才是今日商业竞争的决胜关键。endprint

行动学习和“知行合一”都强调,行动中的学习最深刻实用,学习中的行动最清晰有力。故全世界商科教育的范式都建立在哈佛商学院提出的“案例教学法”上。但一个案例从形成到采编,再进入案例库,往往耗时数年,在今天这样一个瞬息万变的时代已经不合时宜。从某种程度上说,私董会采用的也是案例教学法,只不过其选择的案例是在与我们同行的企业家身上正在发生的现实,而不是一个来自遥远国度的案例,或者数十年前的“历史故事”。这样的案例更容易引起其他参与讨论的企业家共鸣,更容易引发他们对自身企业问题的反思和顿悟,也更容易把讨论成果应用到解决自己的问题中去。

释放私董会的场能量,需要我们持续且认真的努力!

三问:企业家在私董会里玩什么?

很多人觉得好奇,企业家学完EMBA,知识积累了不少;出入各种社交圈,人脉也不缺,干吗还那么起劲地往私董会小组里钻?由于一个小组的最佳规模在15人左右,想进个别已经满员的小组,还得排队等候,有时一等就是一两年。在这个各色商品严重过剩的时代,也算是个奇观了。

由于在小组中讨论的都是企业家通常不愿与他人言说的敏感话题,私董会遵循最严格的保密原则,任何成员只要违反,必须被责令退组。于是,在外人眼里,私董会有点像个神秘的密室,企业家到底在里面玩什么呢?宋岩对此有个形象的比喻,私董会玩的是四个游戏:盲人摸象、美女梳妆、智慧探险、心灵旅伴。

“盲人摸象”的故事大家都知道。企业做得越大,企业家要解决的问题就越大,就像办公室里的一头大象,光靠自己一个人摸,越来越难以看清全貌,不知从何下手。企业家把这头大象牵到私董会小组中来,大家一起摸,从各个角度摸,就能发现它不仅有尾巴,还有鼻子,还有长长的牙齿,等等。然后大家再一起商量从哪儿下手,怎么解决。人非圣贤,都有盲点,多几个盲人一起摸,就像多长了几双眼睛一样。

“美女梳妆”是鼓励企业家到小组里来照照镜子。一个人一天不照镜子的话,心里会觉得怪怪的,到底今天自己看上去是个啥样子?人们常把私董比喻成CEO的一面镜子,帮助CEO更好地认识自我,了解自己,这是所有个人领导力发展的原点。但一个私董只是一面镜子,只能照见企业家的一个面;而一个小组就是十几面镜子,让企业家能够全方位地看清自己,威力要强大得多。这样打扮出来的“美女”就不会有人在背后偷笑,她礼服后面的拉链要松了。

“智慧探险”在私董会小组里有多种游戏方法。有时是邀请某些领域的专家与小组成员就某个话题展开深入研讨;有时是找个“有故事的人”和大家对话,只要这个故事有意思,有亮点,有启发;有时是小组成员深度会谈,语锋犀利,智慧生花;有时是静默反思,观照当下。一位哲人说,知识是别人的,智慧是自己的。听课听再多,东西还是别人的,只有参透悟透了,才能转化成自己的智慧。这个转化靠什么去激发呢?最好的方法就是对话,和有智慧的人对话,和志同道合的人对话。东西方两位最早的哲学大师——孔子和苏格拉底——就是这么干的。

“心灵旅伴”听上去有点玄,其实没那么玄。在绝大多数的社交场合,企业家们都在吹嘘自己有多牛,比如在多短的时间内,搞定了一笔多大的投资。但转过身就有人偷偷告诉你,别听他扯,事情的真相是这样的……于是你哀叹,人人戴着面具,知人知面难知心啊!然而在私董会小组里,多数时候我们不要听你那些牛气冲天的往事,大家都把面具摘下来,聊聊自己的烦心事、揪心事、慌心事,只有这样,我们才知道怎么去帮助你,让你更成功、更幸福、更平衡。一生一世一起走,打开心灵真朋友!

有首歌唱道:“每个人的心中,都有一个孩子。”在内心深处,企业家也是个孩子。难怪要抢着来私董会这间神秘小屋玩游戏,而且玩得乐此不疲呢!

四问:企业家在私董会里求什么?

私董会到底靠什么把这十几个人年复一年地“黏”在一起,甚至有的小组成员会放下和市长共进晚餐的机会,专门赶来参加小组会议呢?

我们有位小组成员总结得很好,他说改革开放三十年,一群人拥有了前所未有的财富,但在登上事业巅峰的同时,也不免头晕目眩,不知道下一步该怎么走,不知道该如何与一个全新的自己相处,也不知道如何与一个快速变化的世界相处。人到中年,重新建立一个宗教信仰也很难。于是,一个新的企业家课题出现了,如何找到一个安身立命的精神家园?

人们常说,人生得一知己足矣。原来杯觥交错、酒肉之交的大圈子,热闹归热闹,但人与人之间无法建立心灵链接。只有在一个十几个人的私密小圈子里,大家才能找到那种亲密无间的感觉,找到心灵上的安顿和精神上的依托,这就是缘。

缘,是中国文化中一个极为独特的词,在英文中很难找到对应的单词来诠释。它既是偶然的,又是必然的;既为因,亦为果。只可意会,难以言传。缘的魅力,正在于它的不可捉摸。人的一生中,若能留下几段难忘的缘分记忆,则此生无憾矣!

私董会就是一个创造缘的道场。缘像一粒害羞的种子,只有在一块私密的小天地里才能生根发芽。一个私董会小组通常把最佳规模控制在15人左右,是有心理学依据的。研究表明,十人左右的小团队中,人与人之间最容易建立亲密无间的深度信任。亚马逊创始人杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)为了保持组织的敏捷性,就一直努力把团队化小。为此,他提出“两张比萨饼”的原则:一个团队午餐时,如果两张比萨饼都吃不饱的话,就说明团队太大了,需要拆分。

在一个社交工具高度发达的时代,很多人却觉得人与人之间的心灵距离更远了。作为社会中压力最大的一个群体,企业家们在艰难创业或推动企业转型升级的崎岖道路上,常常感觉孤立无援,高处不胜寒。山呼海啸式的大课讲堂,觥筹交错的社交欢场,固然能带来一时的兴奋和荣耀,但面对难以与人言说的各种问题,彻夜难眠时,内心多么渴望有几个知心朋友能感同身受,一解心愁。一个成功的私董会小组就是要让十几个企业家彼此成为这样的朋友:来,不扯别的,让我听听你内心的焦虑和恐惧!endprint