朱子学的自我批判、更新与朱陆合流*

——以吴澄中庸学为中心

许家星

(南昌大学 江右哲学研究中心,江西 南昌 330031)

朱子学的自我批判、更新与朱陆合流*

——以吴澄中庸学为中心

许家星

(南昌大学 江右哲学研究中心,江西 南昌 330031)

朱子学在后世传衍中逐渐显出异化为记诵口耳之学的一面,元代吴澄传承晚宋以来勉斋学派的批判创新精神,对朱子思想加以修正,彰显了潜伏已久的朱陆合流之思潮。以《中庸》诠释为例,草庐批评《中庸章句》过于精详而流于分裂,对全书章句作出了新的划分,突出尊德性对道问学的优先性,重新诠释“本心”概念,显示出宋元时期朱子学者经典诠释的创新能力,表明元代“朱陆合流”实为朱子学内部自我更新调适所至。

朱子学;吴澄;中庸;朱陆合流

宋元时期朱子学的发展大体沿着两条路线进行:一是政治层面的“官学化”,标志是《四书集注》等著作被确立为国家科举教育的教材。二是研读层面的“章句化”,朱子之书普及至“家藏人诵”的地步,但却日益流为章句训诂之学。有见于此,朱学内部的有识之士始终对之加以批判、矫正,并试图吸收其他思想对朱子学加以更新改造,以保持其内在生命力。 元代“朱陆合流”思潮的出现,即为朱子学内在演变所驱至。吴澄作为元代最杰出的朱子学者,其接续、弘扬朱子思想学术的意愿、能力得到古今学者的一致认可,学界对其理学思想已有专门深入之研究,*如方旭东:《尊德性与道问学:吴澄理学思想研究》,人民出版社,2004年。吴立群:《吴澄理学思想研究》,上海大学出版社,2011年。但对其经典诠释学研究仍有待加强*黄孝光《元代的四书学》第32页认为 “吴澄虽是元初大儒,但在四书学上并没留下任何著作……使我们无法获悉他与朱子看法不同的地方”。转引自周春健:《元代四书学研究》,华东师范大学出版社,2008年,第136页。故周春健《元代四书学研究》专门辟有“吴澄与草庐学派的四书学”一节。,对其在宋元朱子学发展史上“和会朱陆”的思想蕴含亦有进一步申论的空间。本文拟以草庐颇具特色的中庸学诠释为中心,探讨草庐对朱子学的批判、更新、调和,以深化宋元朱子学研究。

一 “不无一二与朱子异”

朱子建立了一个“致广大、尽精微”的思想学术系统,成为门人后学取之不尽的思想源泉。然自高足勉斋始,朱门后学即在四书诠释等问题上对朱子加以批判,提出与之不同的诸多看法。元程钜夫言,“勉斋之说,又有朱子所未发者。”*[元]程钜夫:《雪楼集》,《四库全书》第1202册,上海古籍出版社,1988年,第359页。勉斋高足饶双峰更是“晚年多不同于朱子”。*[清]黄宗羲、全祖望:《宋元学案·双峰学案》卷八十三,中华书局,1986年,第2811页。作为双峰再传的元代大儒吴草庐,亦继承了勉斋学派的批判创新精神。就《中庸》诠释而言,他就明确表达了对朱子的异议。《中庸简明传序》言:

中庸,传道之书也……程子数数为学者言,所言微妙深切,盖真得其传于千载之下者,非推寻测度于文字间也。至其门人吕、游、杨、侯,始各有注。朱子因之,著《章句》、《或问》,择之精,语之详矣。唯精也,精之又精,邻于巧;唯详也,详之又详,流于多。其浑然者,巧则裂;其粲然者,多则惑。虽然,此其疵之小也,不害其为大醇。庐陵刘君惟思良贵甫以朱子《章句》讲授,考索玩绎五六十年………然则良贵父之简明,是亦朱子意也,而见之不同者不曲徇。澄少读《中庸》,不无一二与朱子异,后观饶氏伯舆父所见亦然。恨生晚,不获就质正……三人之不同各有不同,三卒未能以合于一也。*[元]吴澄:《吴文正集》卷二十,《四库全书》第1197册,上海古籍出版社,1988年,第216页。

草庐在简要回顾中庸学史的基础上表明自身态度,以历史的眼光来分析朱子中庸学。指出《中庸》虽为传道之书,但长期以来湮没不彰,混杂于《礼记》诸篇中,没有遭到古书散失亡佚之结局,已属万幸。直至北宋二程对之专门表彰,与论孟相提并论,方才改变其命运,它作为儒学经典的地位始得以凸显。然该书义理深奥难懂,只有二程方能摆脱文字束缚,不由传注章句之学,以简明扼要的论述,直接切中中庸之道精微蕴奥处,作出微妙深切阐发。但程门弟子的《中庸》阐发又流于章句注释,并直接影响于朱子。朱子在前辈基础上,紧扣文本,撰成《中庸章句》、《中庸或问》二书,形成了精密详尽的特色。但朱子之精密详尽又走向另一极端:因过于精细而失于巧妙,语意浑然处被划割成四分五裂;因过于详细而失于冗繁,语意粲然明白处被引向糊涂混乱,患上了汉儒支离烦琐的解经弊病。草庐称赞庐陵刘良贵,指出刘氏在数十年研读朱子《章句》基础上,对《中庸》作出了“辞简义明”的论述,提出与朱子不同之解,此种“简明”、“不曲徇”的作法实符合朱子精神,亦与自身之心深相契合。草庐很早就对朱子《章句》有不同看法,并在勉斋弟子饶鲁(双峰)那里找到“不曲徇”的知音。尽管双峰、刘良贵、草庐三人对《章句》均持异议,但在具体看法上又各有不同,故草庐极其遗憾因生晚之故,未能赶上与两位前辈切磋的机会。使得三人之异解,无法合而为一。在朱子后学中,始终存在一股对朱子抱批判性认识的力量,草庐亦归属于这一行列,他自觉“不无一二与朱子异”,判定朱子中庸学“大醇小疵”,存在形式上繁琐、义理上曲解的问题,并试图以简明正解修正之。

二 《中庸》章节之分

朱子后学在批判朱子的过程中提出自身新解。以《中庸》章句之分为例,存在师承关系的勉斋、双峰、草庐各有因袭突破,可谓承创并举。如勉斋对朱子《中庸章句》加以调整,将“哀公问政”章一分为二,全篇分为三十四章六大节,提炼出以戒惧慎独、知仁勇、诚为脉络的《中庸》工夫论系统。双峰在勉斋三十四章之分的基础上,又加以调整,将全篇划分为六大节,成为后世朱子学的主流观点。*可参笔者待刊稿《论勉斋的中庸学及其思想意义》及已刊稿《再论饶鲁的中庸章句学及其对朱子的超越》,《深圳大学学报》2014年第4期。草庐的《中庸纲领》则在黄、饶基础上又加以调整,提出与朱子《章句》相异的看法。他就层、节、章三个不同语义单位给《中庸》作出了层级划分。在层一级,他极其赞同程子“始言一理,中散为万事,末复言一理”的“理、事、理”三分说,并从首章与全篇两个角度作出详尽分析。他在《中庸纲领》中说:

以首章而论之,“始言一理”者,天命之性,率性之道是也。“中散为万事”者,修道之教,以至戒慎恐惧慎独,与夫发而中节,致中和是也。“末复合为一理者”,天地位、万物育是也。以一篇而论之,始言一理者,首章明道之源流是也;中散为万事者,自第二章以下,说中庸之德,知仁勇之事,历代圣贤之迹,及达道五、达德三,天下国家有九经、鬼神祭祀之事,与夫诚明、明诚,大德、小德是也。“末复合为一理”者,末章无言、不显以至笃恭而归乎无声无臭是也。*[元]吴澄:《吴文正集》卷一,第12-13页。

就首章言,首二句“性、道”言本体之理,其后修道之教、戒惧、慎独、未发、已发、致中和等皆言工夫,属于具体修道之事,末句“天地位、万物育”则又总归一理。此解显与朱子解有重大差别。首先,析离具有内在关联的“性道教”,分属于理事两层。在朱子看来,此三句不仅是全章纲领,“言道之本原出于天”,且是全书要领所在,统摄本体与工夫。其次,将“致中和”与“位、育”分离,同样分属事与理两层,与朱子解不合。朱子则将二者视为一体,“言圣神功化之极”,中和、位育是圣神功用变化极致的表现,是修道最高境界所在。尽管“致”带有工夫义,但主体在“中和”境界,无中和,则无天地位育。草庐则更重视“致”的工夫义。而且,“位育”在朱子看来并非是“理”,而是“境”,在草庐看来,“位育”状态恰是天下万物复归一理之体现。*关于朱子对《中庸》首章的理解,可参拙稿《朱熹中庸章句首章“三位一体”的诠释特色》,《中州学刊》2010年第5期。就全篇论,首章阐明道之本原,故为一理;中间各章论达道、达德、九经、鬼神、诚明、大德小德诸事,末章又言无声无臭之理,以回应首章,彼此循环呼应,构成看似松散实则具有紧密语义联系的逻辑圈。《章句》开篇亦引程子始理、中事、末理三分说,但具体分法与草庐有所不同,它虽然也突出了首、末章的重要性,但更注重与上下章的关联,认为首章与以下10章合为一层,言中庸之道;自12章“君子之道费而隐”至20章“哀公问政”为第二层,言费隐;第21章至33章为最末一层,言天道与人道。*也有学者认为朱子是5层划分,即把首、末章单独划为一层,而2-11,12-20,21-32分别为三层。笔者认为分为三层更符合朱子《中庸章句》的处理。

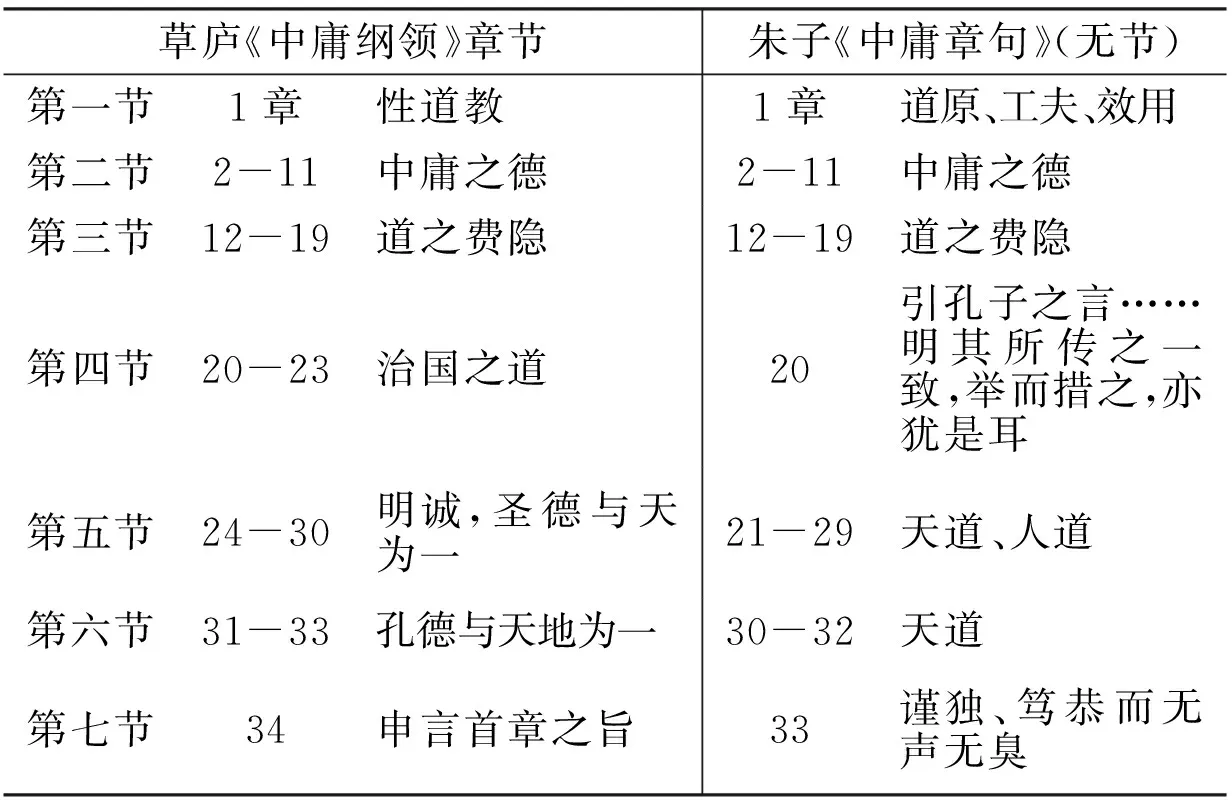

其次,草庐还就全书章、节作了特别分析,将全书分为7节34章,“今又分作七节观之”。他关于“节”的划分为《章句》所无,“章”的划分与《章句》亦存在不少差异。《中庸纲领》言:

第一节:首章言性道教,是一篇之纲领也。继而致中和,中是性,和是道,戒慎恐惧是教也。

第二节:二章以下总十章,论中庸之德在乎能明能行,能择能守。明其所谓道,所谓教也……

第三节:十二章以下总八章,论道之费隐,有体用小大,申明所谓道与教也……

第四节:二十章以下总四章,论治国家之道在人,以行其教也。二十章说哀公问政在人,又当知天。二十一章说达道五、达德三,以修身。二十二章言天下国家有九经,以治国平天下。二十三章说事豫则立,诚者天之道,诚之者人之道,明知仁之事。(分一为四)

第五节:二十四章以下,总六章。论明诚,则圣人与天为一也。二十四章言诚则明,明则诚。二十五章言至诚能尽性,致曲能有诚(合《章句》22与23为一)。二十六章言至诚可以前知。二十七章言诚自成,道自道,故至诚无息。(合《章句》24与25)二十八章言天地之道为物不贰,生物不测。(自至诚无息章拆出)二十九章言大哉圣人之道,苟不至德,至道不凝。(原《章句》27)三十章言愚而无德,贱而无位不敢作礼乐,宜于今,及王天下有三重焉。(合《章句》28、29)

第六节:三十一章以下,总三章,论孔子之德与天地为一也。三十一章言仲尼之道同乎尧舜、文武、天时、水土。三十二章说至圣为小德川流。三十三章说至诚为大德敦化。

第七节:三十四章。始之以尚锦恶文之著,说学者立心为己为立教之方。……此盖申言首章之旨,所谓末复合为一理也。*[元]吴澄:《吴文正集》卷一,第13-14页。

草庐前三节与第七节和《章句》并无大异。差别在于四、五、六节。他将《章句》20章拆分为四章,并独立为一节,“论治国之道在人以行其教”,刻意突出了本节的特殊地位。具言之,20章言为政在人当知天,21章言五达道三达德以修身,22章言治国九经,23章言诚以明知仁。围绕治国之道与修身明仁一体展开。第四节继道之费隐节而来,转向治国之道,同时言及诚在修身明道中的重要,以引出第五节“明诚”说。草庐把24-30章划分为明诚、圣天一节,突出“诚”在全书中的地位。且把31、32、33章划为第六节,论孔圣之德与天为一。此节仅31章提及仲尼,32、33章分别论述小德川流与大德敦化。草庐将此三章刻意列为一节,意在突出孔圣之德。其实,五六节关系极为紧密,本可视为一节,《章句》即视为一体。

在章的划分上,草庐对全书下半部分的处理与朱子多有不同,第五节各章组合最为复杂。他主要采用拆分、合并的手法来组建各章,拆、合皆是相对而言。从某个角度是拆,另一角度则是合,反之亦然。一是化整为零。如把《章句》20章拆为4章,并组成一节。二是合并重组。如把《章句》22章“唯天下至诚尽性”与23章“其次致曲有诚”合为一章,构成了25章。朱子认为“至诚尽性”言天道,“曲能有诚”言人道,各有所指。草庐合二为一,恐有两个依据:其一,本节首章“诚明”章同时言及诚、明两面,本章顺其而来,言及天道与人道两面,故当合之,而非如朱子般分之。其二,就文本言,《章句》22章言“唯天下至诚为能尽其性”,23章末则言“唯天下至诚为能化”,二者首尾相应,应合为一章。故合并“至诚”与“致曲”章确有其合理性。草庐还把“诚自诚”章与“至诚无息”章的“故至诚无息”至“无为而成”部分结合起来组成新的27章,“至诚无息”章“天地之道,可一言而尽也:其为物不贰,则其生物不测”以下部分单独组成新的28章,其考虑是,“至诚无息”章可分为前后两节,前者言诚,后者言天地之道,以显诚之效用。故将“至诚无息”与上文“诚自成”归为言诚一章,把“天地之道”以下单独划为一章。其实有些勉强,语义未完,文脉断裂。朱子则认为“天地之道”与“至诚无息”有差别亦有连续,但更着眼于二者之关联,认为“天地之道”顺着“至诚无息”讲,皆是言天道。而“诚者自成”则是言人道,与“至诚无息”言天道相对。但不可否认的是,这两章皆言诚,朱子着眼于前者言人道,后者言天道之分,这在弟子间亦存在争议。草庐还把“愚而无德”章与“王天下有三重”章合为一章,自主题论,二者关系紧密,言制定礼法于天下,皆须贵而得位者。朱子认为二者皆言人道,前者言为下不倍,后者言居上不骄。兹列草庐章句划分与朱子《章句》对照表于下:

草庐对《中庸》首末章极重视,视为为学要领所在,特别阐发了其义。《中庸纲领》言:

今复述首末章之意,以尽为学之要。首章先说天命性道教为道统,中说戒慎恐惧为存养,慎独为克治,后说致中和,则功效同乎天地矣,盖明道之源流也。末章则先教,次克治而后存养,继说其效,终则反乎未命之天矣,盖入道之次序也。此中庸一本之全体大用,无不明矣。学者所宜尽心玩味也。*[元]吴澄:《吴文正集》卷一,第14页。

表1 草庐、朱子《中庸》章句对照表

首章为全篇纲领,具体分三层,依次为性道教之道统,戒惧存养、慎独克治之工夫,致中和之效用,从本体、工夫、效用三方面阐明道之渊源流传。末章则与之相反,从教化、克治、存养工夫入手,再论及效用,是就入道为学次第论。首章由本体下贯工夫与末章由工夫上达本体,构成一严密语义关联,充分体现了《中庸》的全体大用之学。故学者应当对首末章特别用心玩索体会。为了显示首末章的义理对应性,他特别将末章与首章一一对应,“潜虽伏矣,说慎独之事;不愧屋漏说戒惧之事,以明修道之教之意。无言不显明率性之道之意。……终之以无声无臭,说天命之性之极。”①“潜伏”、“屋漏”分别对应慎独、戒惧,皆言修道之教;而无言、不显则是率性之意,最后无声无臭对应天命之性。草庐尤为关注末章的工夫论意义,指出末章已从工夫上真切指出入圣之门。章首引“衣锦”之诗,指出学者当以立志为先,须立向内为己之志,为己之志笃实不虚,为所当为,遁世不知而不闷。其次,引“潜伏”之诗教导学者当以修行为切,修行重在慎独,慎独则能不欺暗室,光明磊落,始终内外如一,摈除非义之事,达于事无不可对人言的诚实无妄境界。《柴溥伯渊字说》言:

子思子于《中庸》末章,承溥博渊泉之后,反本而言,示人以入圣之门,甚明且切。首引衣锦尚之诗,俾学者先立志也;次引潜伏孔昭之诗,俾学者急修行也;立志在务内,修行在慎独,务内者笃实不衒,为所当为而其志不求人知也。慎独者,幽暗不欺,不为所不当为,而其行可与人知也。*[元]吴澄:《吴文正集》卷九,第112页。

草庐对《中庸》的核心概念中、诚亦有独到阐发。他着眼于体用说来阐发中庸。中虽一名却有两义:一是作为大本的未发之中,指心上不偏不倚;二是作为达道的已发之中,指事上无过不及。未发之中为体,已发之中为用。二者皆称为中,体用不离,互相该备。《大中堂记》言,“中一也而有二,有大本之中,有达道之中。……不偏不倚之为大本者,体也;无过无不及之为达道者,用也。”*[元]吴澄:《吴文正集》卷四十二,第443页。中与庸亦是体用关系。《凌德庸字说》言:“庸者,常而不易之理,然不可以一定求也。庸因中以为体,中因时以为用……夫理之常而不易,政以屡易而不可常之故。”*[元]吴澄:《吴文正集》卷七,第87页。“庸”是“常而不易之理”,不可根据固定不变的方法来获得“庸”,须注意具体的情景变动。中为庸体,庸为中用,二者体现出“时”的特征,过与不及在不同时间境遇中会发生转换,中作为普遍不变之理体现在“随时变易而不可常”的事态变化中。理具有常而不变的特质,此特质表现于变易不常的事象中,如只能现于固定不变的某一事象中,则失去了作为理必然具有的普遍性,永恒性,不可能为中之理。

草庐特别区分了诚的本体与工夫两层性,突出了诚的层次差异性。《中庸》言“诚者天之道”,是本体之诚;《孟子》言“思诚”,是工夫之诚。诚的天道本体义表现为超越时空的始终如一,圣人之诚不思而得不勉而中即是其体现;诚的人道工夫义则为贤人之诚,思而得之,勉而中之。周子对诚本体与工夫有明确表述,言“诚者,圣人之本;思者,圣功之本”,天道之诚唯有至圣方能完全尽其道。就此,草庐对“诚”的内在状态作出了两层区分。第一层次是无私欲恶念的不自欺之诚,即《诗》“思无邪”的状态,理与欲、善与恶相对,有理有善而无私欲恶念,称为无邪。无邪即是无妄,无妄则是诚。此诚相当于《大学》的诚意。第二层次是内心不二不杂的状态,相当于《大学》的正心。《易经》“闲邪存其诚”之“邪”不同于“思无邪”的“私欲恶念”,圣人早已做到了真实无妄,心无恶念。对于外物的引诱,所要做的就是御之于外而不入于心,保持内心的专一纯粹,不二不杂,如此则诚自然存于心。在求诚工夫上,亦是必须先消除私欲恶念之邪做到不自欺之诚,才可以治疗内心意识杂乱多端之病,正如《大学》先诚意而后正心,此序不可改变,否则即躐等之学。司马光虽能做到无私欲恶念的第一层次之诚,但未能消除思虑纷乱之患进入第二层次,程子认为这是因其未能见道之故。即便佛氏修行,亦是由消除私欲恶念而进于不二不杂境地。《思无邪斋说》言:

程子曰:“思无邪者,诚也。”此邪字,指私欲恶念而言。有理无欲,有善无恶,是为无邪。无邪斯不妄,不妄之谓诚。以《大学》之目,则诚意之事也。《易·文言传》曰:“闲邪存其诚”。此邪字非私欲恶念之谓。诚者,圣人无妄,真实之心也,物接乎外,闲之而不入乎内,内心不二不杂而诚自存。以《大学》之目,则正心之事也。……盖必先能屏绝私欲恶念之邪,而后可与治疗二而且杂之邪。诚意而正心,其等不可躐。*[元]吴澄:《吴文正集》卷五,第76页。

他还指出,孟子继承子思诚身之学,然亦存在“诚”与“诚身之学”的层次之别。诚身之学,实非人人皆能。诚可指一言一事,诚身之学则远迈于此,是尽心知性、存心养性所至,是俯仰无愧怍,内省无恶疚,慎独不自欺所至。用力于圣贤之学者,方能至乎此。仅靠天生资质之美,平日言行处事之谨,即使暗中与圣贤之学相合,终未能至于真正之诚。草庐强调具体言行之诚与具有普遍性的“诚身之学”的区别,意在表明实现最高层次的本体之诚,需要专一长期努力,这种努力是内在生命的自我反省、慎独,以实现无愧无怍、无疚无欺的内心状态。《题诚悦堂记后》言:

诚身之学,则岂人人而能哉!夫一语之不妄者,诚也;一事之以实者,亦诚也,而诚身之学,则不止于一语一事之诚而已。知性尽心之余,养性存心之际,仰无所愧,俯无所怍,内省不疚而无恶于志,慎独不欺而自慊于己,夫是之谓诚。*[元]吴澄:《吴文正集》卷六十,第590页。

三 尊德性与道问学

朱子为学主张尊德性与道问学并重,在以象山学为参照时,明确反省自家偏于道问学而当吸取象山重德性的长处。*朱子说,“大抵子思以来教人之法,惟以尊德性、道问学两事为用力之要。今子静所说,专是尊德性之事,而熹平日所论却是道问学上多了。……今当反身用力,去短集长。庶几不堕一边耳。”[宋]朱熹:《答项平甫》二,《朱文公文集》卷五十四,《朱子全书》第二十三册,上海古籍出版社、安徽教育出版社,2002年,第2541页。朱子试图高扬尊德性的思想得到后学重视,尤其在目睹“道问学”流弊丛生之日,勉斋等人更是有意突出内在身心工夫的重要,他提出“心便是性”、“心便是仁”等心性为一思想,指出较之讲学穷理,“点检身心”、“求放心”、“反身一念”等身心之学才是工夫根本,反复强调“圣贤言学,无非就身心上用工”*参笔者待刊稿《朱子学的羽翼、辨正与“内转”——以勉斋论语学为中心》。。双峰则更进一步提出“必先尊德性以为之本”说,“欲修是德,必先尊德性以为之本。既尊德性又必由问学之功,以充其大小之德”*[元]史伯璿:《四书管窥》卷八,四库全书第204册,上海古籍出版社,1988年,第936页。。修德首要工夫在于尊德性,在此基础上再展开道问学之功。草庐强调尊德性与道问学之辨,即承此学术脉络展开,实为朱学内部合乎逻辑之发展。

草庐继承了朱子尊德性与道问学并重的思想,提出实现中庸的要领在于尊德性与道问学的双向工夫。尊德性以推致中之体,此体具有如衡般的恒定不变性;道问学以应对庸之用,此用具有如权般的变化灵活性。“尊德性以极衡平之体,道问学以括权变之用,此中庸要领。”*[元]吴澄:《凌德庸字说》,《吴文正集》卷七,第87页。然鉴于朱学道问学流弊之现实,草庐无疑有意侧重尊德性,曾多次痛斥朱门末学陷于言语文字之学的弊病,强调尊德性是摆脱此弊病的唯一法门。《尊德性道问学斋记》言:

程氏四传而至朱,文义之精密,句谈而字议,又孟氏以来所未有者。而其学徒,往往滞于此而溺其心。夫既以世儒记诵词章为俗学矣,而其为学,亦未离乎言语文字之末。甚至专守一艺而不复旁通它书,掇拾腐说而不能自遣一辞,反俾记诵之徒,嗤其陋;词章之徒,议其拙。此则嘉定以后,朱门末学之弊而未有能救之者也。*[元]吴澄:《吴文正集》卷四十,第421-422页。

自孟子以来,德性之学不传,汉唐千余年间,无人知之,董、韩二子略近此学,然于大本大源,并无所得。宋初胡瑗以经学为教,倡导有体有用之学,但并未超越董、韩,其于德性之学,实无所入。直到周程张邵兴起,方才上接孟学。程氏学四传至朱子,文义阐发更加精密,字斟句酌远超前人。然由此而来的弊端是:朱门弟子沉溺于文义训释之工整精密而忽视了德性工夫。朱学本以批判俗儒记诵词章之学为己任,却反为朱子所传言语文字而拘泥。甚至仅知固守一经一艺,袭用已有之说,反被记诵词章之学讥讽为“拙、陋”。自南宋嘉定(1208年)以来(朱子去世不足十年),朱门之学即深陷此流弊而无人挺身加以救正。草庐虽反复指向“朱门末学之弊”,然就其“嘉定以来”之说,则似乎朱学之弊病不仅是“人病”,恐更是“法病”。他批评朱子《四书》诸多注释,及后世的再诠释,不仅未能阐明经义,反而淹没了经文本意,导致儒道更加隐晦不彰,日益陷入记诵词章之学,并质询其缘由所在。“书弥明,道弥晦”。“至《章句》、《集注》、《或问》诸书出,历一再传,发挥演绎愈极详密,程学宜有嗣也,而授受《四书》之家,曾不异于记诵辞章之儒。书弥明,道弥晦,何哉?”*[元]吴澄:《活人书辨序》,《吴文正集》卷十九,第207页。缘由是学者自宋末以来,多流于空谈性命道原,而无真知实行之功,此实为朱学无穷弊病之根源。“宋末之儒,高谈性命者比比,谁是真知实行之人?盖有不胜之弊者矣!”*[元]吴澄:《姜河道原字说》,《吴文正集》卷八,第99页。

草庐对朱学流弊痛切清醒之认识,出于对自身为学历程之反思。《尊德性道问学斋记》言:

夫所贵乎圣人之学,以能全天之所以与我者尔。天之与我,德性是也,是为仁义礼智之根株,是为形质血气之主宰,舍此而他求,所学果何学哉!……况止于训诂之精,讲说之密,如北溪之陈、双峰之饶,则与彼记诵词章之俗学,相去何能以寸哉!汉唐之儒无责焉。圣学大明于宋代而踵其后者如此,可叹已!……澄也钻研于文义,毫分缕析,每犹以陈为未精,饶为未密也。堕此科臼之中,垂四十年,而始觉其非。

他以前贤为例,指出即便资质如司马光、诸葛亮之超越前人,亦终止于天分之学而未能有得于圣学。可见,为学取向最为重要,它从根本上决定了为学效用。又以南宋朱子后学中颇富创见的陈淳、饶鲁为例,指出他们对朱子思想的训释、阐述确乎极其精密,但已落入世俗记诵词章之学,偏离了圣人德性之学。作为宋代之前的学者,未能明乎圣学,尚可体谅,但对于生乎程朱大明圣学之后的学者,仍然昧于圣学,则甚可悲也。草庐反思自身对朱子之学亦曾在文义辨析上下过四十年苦功,且认为解析精密处尤甚于陈、饶,如今方才醒悟往年为学之误,落入文字窠臼中而无自觉。故自此之后,当改弦易辙,从事德性之学。

如何尊德性?《尊德性道问学斋记》言,“夫所贵乎圣人之学,以能全天之所以与我者尔。天之与我,德性是也,是为仁义礼智之根株,是为形质血气之主宰,舍此而他求所学,果何学哉。”所谓德性是天之所以生人,人之所受于天者,是人之为人的本质,是圣门之学根本所在。为学多歧,当以圣学为不二之门。由此保全天命之性,天所性者,即为德性,此德性为仁义礼智五常之根本,为形、气之主宰。舍此德性之学皆非正学。《尊德性道问学斋记》言:

自今以往,一日之内子而亥,一月之内朔而晦,一岁之内春而冬,常见吾德性之昭昭,如天之运转,如日月之往来,不使有须臾之断间,则于尊之之道殆庶乎。……若其用力之方,非言之可喻,亦味于《中庸》首章、《订顽》终篇而自悟可也。……若夫为是标榜,务以新美其名而不务允蹈其实,是乃近代假托欺诳之儒,所以误天下误国家而自误其身,使异己之人,得以藉口而谓之为伪学者,其弊又浮于朱学之外。*[元]吴澄:《吴文正集》卷四十,第422页。

尊德性当时刻用心于内,使德性昭昭呈现,如天时日月之往来,无丝毫欠缺,无片刻间断,此方为尊德性。其具体工夫门径,则存于《中庸》首章、《西铭》之中,当反复体会,通过戒惧、慎独、存养、省察、主敬工夫,以求有所觉悟。草庐对朱学道问学流弊虽极大不满,然作为救治之方的尊德性工夫,并非是陆学之“发明本心”,而仍是朱学之主敬涵养。即此亦可见出,草庐在工夫论上仍主于朱学。他敦敦告诫对德性之学必须真实践履,不可徒窃其名而无其学,而陷入近代以来欺诳之儒,祸害无穷,且被攻击为伪学。其弊病又远超出了朱学本身。

草庐赞同前辈饶鲁对尊德性的推崇,《极高明楼记》说:

窃尝闻鄱阳饶氏《中庸》之说,盖以尊德性道问学一语为之纲,而道问学之目有八。八之中四言知、四言行。极高明者,八之一也。是为致知之极功,尽心之能事。……未有不尽精微而能极高明者也。……未有不温故知新而能尽精微者也。*[元]吴澄:《吴文正集》卷四十二,第448页。

《宋元学案》将双峰定位为“上接黄榦,下开吴澄”,其思想对草庐颇具影响。他先于草庐提出“必先尊德性以为之本”,认为“大哉圣人之道”章“尊德性而道问学”等五句当以首句为纲,其余四句为目,皆言道问学之事。这不同于朱子《章句》两分说,朱子认为凡每句前半句皆言尊德性,属于存心之属;后半句皆言道问学,属于致知之事。草庐指出,此四句从八方面论述道问学,分别论知行,极高明不过是其中之一,知之极致,达于无所止才是高,无所不见才是明。它要求心量广大周遍,无有遮蔽,物理昭明透彻,无有纤毫渣滓残留,四通八达无有隔碍遮挡。要达到这一点并不容易,前要“尽精微”,后要温故知新,此四者实则为一。极高明必由尽精微之功,尽精微必由温故知新。温故而知,知而尽,皆为实现极高明之方。尽性必由知性,致知必由格物,由此而入于高明。草庐亦突出了《中庸》凝道尊德说,强调德性与问学是一与八的关系。《凝道山房记》言:

子思子言道也,以有贵于能凝者,凝之之方,尊德性而道问学也。德性者,我得此道以为性……德性一而问学之目八,子思子言之详也,不待予言也。广大精微高明中庸,故也新也厚也礼也,皆德性之固然当然者。……尊德性一乎敬,而道问学兼夫知与行。一者立其本,兼者互相发也。问学之力到功深,则德性之体全用博。*[元]吴澄:《吴文正集》卷四十三,第456页。

《中庸》言“苟不至德,至道不凝焉”。人之于道,贵在能凝,能凝其道,则道在内,为我所有。否则,道在外,与己不相干。凝道之方在于尊德性而道问学。我受天道以为德性,故对此应万分尊崇之,如事神明如奉父母,存养而不失不害。此性无所不包,尚须问学之方来知其理之所固然,行其事之所当然。通过尽、极、问、知的进学工夫来扩充增进所知;通过致、道、敦、崇工夫以进修提升所行。尊德性全在乎主敬,以立大本;道问学则兼顾知行,二者互发。问学功夫所到,德性体用自然兼备。可见,草庐是以尊德性为主体的情况下来展开道问学,尊德性为体,道问学为用,二者具有相互促进、互为一体的关系。其时学界流于口耳记诵之学,故须大力倡导尊德性之学。即便如此,草庐亦始终坚持对道问学的重视。正是因为力求综合朱、陆之长而兼取尊德性与道问学,体现出“和会朱陆”的学术倾向。《送陈洪范序》说:

夫朱子之教人也,必先之读书讲学;陆子之教人也,必使之真知实践。读书讲学者,固以为真知实践之地;真知实践者,亦必自读书讲学而入。二师之为教一也,而二家庸劣之门人,各立标榜,互相诋訾。*[元]吴澄:《吴文正集》卷二十七,第290页。

朱陆二师为学进路虽有读书讲学与真知实践之不同,然二者实互为一体,相互补充,不可割裂对峙,造成朱陆对立的根源在两家无良门徒的门户之争。草庐和会朱陆的本意是为了吸收陆学尊德性之长,消除朱子学发展中的内在弊病,促进朱子学更好的发展,其出发点和落脚点皆是为了调适朱学。但因为其时陆学已被排除在道学正统之外,故草庐这般抬举陆学的言论在具有护教情怀的朱子学者看来,显得刺耳而无法容忍。尤其是与当时视朱子为神明的另一大儒许衡相比,草庐显得对朱子颇有不恭,而对象山礼遇有加了。其高弟虞集在《临川先生吴公行状》中道明此点:

先生尝为学者言:“朱子道问学工夫多,陆子静却以尊德性为主。问学不本于德性,则其弊偏于言语训释之末,果如陆子静所言矣。今学者当以尊德性为本,庶几得之。”议者遂以先生为陆学,非许氏尊信朱子之义。*[元]虞集:《道园学古录》卷四十四,四库全书第1207册,上海古籍出版社,1988年,第627页。

尊德性与道问学相对应的是学之博约关系。草庐虽主博文、约礼并进,但鉴于朱子格物学在后学中已流为其所批评的博物之学,故既指出“约”的缺失,更批评了“博”的迷失。博约之教为圣贤所传为学之方,但自朱子之殁其学即失之。朱子之书之学虽为人所传诵,然皆是口耳之学,非复圣贤博约之教。以博文为学者甚多,而以约礼为学者甚少。其穷理格物不关乎人伦日用,解析经义亦无关乎身心性情,一味向外逐物,已背离了孔颜博文之教,并非真能格物穷理。《答孙教谕诜书》言:

博文约礼者,圣贤相传为学之方也。……至朱子殁而其学失。近世家藏朱子之书,人诵朱子之说,而曰其学失,何也?非复圣贤博文约礼之学也。……穷物理者,多不切于人伦日用;析经义者,亦无关于身心性情。*[元]吴澄:《吴文正集》卷十一,第129页。

俗儒之学以博文强识,工于记诵相标榜,有志于圣人之学者,其格物穷理、蓄德之学又汗漫无边,流荡于外而不知返。此殉外务博之病,实为学之通病,孔子高弟子贡早年亦难免此病。能知为学之约者,实乃卓越之士。如邵雍即是如此,他自言为学范围虽广,但所学皆为消除心灵的渣滓,此即为约也。孟子言博学将以反约,曾子守约,颜子约礼,夫子一贯之学为约之极致。草庐又指出,仅仅抓住约亦不可,约是圣学之本,但流于径约,事事不管,则会流入异端虚无之教。反约必须以博学为手段,博学应以反约为归宿。然其重心显然在批评“博学”。《约斋记》言:

世之为学者比比,知务约者,几何人哉!工词章、炫记览……此俗儒之俗学,固无足道。幸而窥圣人门墙矣,格物穷理以致知,识前言往行以畜德,而终身汗漫,如游骑之无所归,亦岂善学者哉。……邵子自言其学……而其要归,则以去已之滓而已。约者盖如是。……学不约不可,径约亦不可。不约非圣贤务本之学也。径约则其流或入于异端,不可不慎也。*[元]吴澄:《吴文正集》卷四十,第429页。

四 “本心之学”

草庐被认为陆学代言人的另一原因是他对象山核心概念“本心”的重视。自宋元朱子学的演进来看,重视“心”的本体义在勉斋学派中有明显表现。朱子素来忌惮心的本体义,注重知觉心与道德心、心与性、心与仁的辨析,勉斋则提出“心便是性”、“心便是仁”说,突出义理之心。“如孟子言‘仁,人心也’,则仁又便是心。《大学》所解明德,则心便是性,性便是心也。”*[宋]黄榦:《勉斋集》,书目文献出版社,1988年,第422页。《勉斋语录》有相似记录,参《勉斋集》第789页。双峰亦是如此,他多次批评朱子对心的理解过于割裂,主张心仁为一。典型者为对《孟子》“仁人心也”章的理解,本章首言“仁人心,义人路”,末言“学问之道无它,求其放心而已”。《集注》对此“心”分别从义理与知觉的角度作了区别,勉斋、双峰则主张此“心”皆应指义理之心,批评《集注》从知觉之心理解“求放心”,与“仁人心”说不相应。“双峰饶氏曰:囊以此质之勉斋……三个‘心’字,脉络联贯,皆是指仁而言。今读者不以仁言心,非矣。”*[明] 胡广等纂修,周群、王玉琴校注:《四书大全校注》,武汉大学出版社,2009年,第999页。详参拙稿《饶鲁对朱子孟子集注>的批判性诠释及意义》,《中山大学学报》,2015年第1期。

草庐则较前人更进一步,对“心学”作了重新定义,扩大了心学的范围,认为圣人所传皆为心学,圣学即是心学,对心学不可作狭隘理解。采用类似象山“斯人千古不磨心”的说法,指出自尧舜至孔子,所传皆同一心,心之所载皆同一道,道本具于心,故不可外心以为道,只能即心求道,可谓心一道一,心同道同。《仙城本心楼记》言:“此一心也,自尧舜禹汤文武周公传之,以至于孔子,其道同。道之为道,具于心,岂有外心而求道者哉。”*[元]吴澄:《吴文正集》卷四十八,第499页。他采用的论证策略是:儒学“本心”论阐发于孔子,大明于孟子,孟子传夫子之道,而惧学者本心之失,故倡本心说以教化弟子。如“仁人心、求放心、心之官则思、先立其大”诸说,既是本心论的最佳例证,又是象山本心说之根源。象山心学直接承自孟学,实居于儒学正统地位。《仙城本心楼记》言:

则知孔子教人,非不言心也。*[元]吴澄:《吴文正集》卷四十八,第500页。……孟子传孔子之道而患学者之失其本心也。于是始明指本心以教人,其言曰:“仁,人心也。”……呜呼,至矣!此陆子之学所从出也。夫孟子言心而谓之本心者,以心为万理之所根。

孟子以本心言心,指心为众理之根本,以本根枝叶的譬喻,阐明心与理的本末关系,指出众理皆由本心所生。此譬喻不能理解为本心与分殊之理存在本根与枝叶般的创生、本末、先后关系,而是意在强调在道德修养过程中,对心的体认涵养更优先于对外在诸多事理的认识,只有在尊德性的基础上才可能实现道问学。《仙城本心楼记》批评了世人对陆学本心的误解:

今人谈陆之学,往往曰以本心为学,而问其所以,则莫能知。……是“本心”二字,徒习闻其名而未究竟其实也。……然此心也,人人所同有,反求诸身,即此而是,以心而学,非特陆子为然。尧舜禹汤、文武、周孔、颜曾思孟,以逮邵周、张程诸子,盖莫不然。故独指陆子之学为本心之学者,非知圣人之道者也。圣人之道,应接酬酢,千变万化,无一而非本心之发见于此而见天理之当然,是之谓不失其本心。非专离去事物,寂然不动,以固守其心而已也。*[元]吴澄:《吴文正集》卷四十八,第499页。

世人虽以“本心”之名指称象山学,但并不能真正理解其义。象山本心之学,并非可以言语传达,更不可仅就本心之名而探究之。本心为人所共有,普遍存在于个体之中,一旦反身而求,当下即是,不待外索。故从心出发,即心而学的本心之学并非象山所私有,自尧舜以迄于周程皆由此学,此为儒家圣贤之学必由之途,儒家之道根本所在,具有普遍性、公共性。既然如此,则仅以陆学为本心之学者,并未能真知圣人之道所在。圣人之道应变无穷,然皆无外乎本心之发用,即此本心变化无穷之中,体现出天理之当然,此即“不失本心”。也就是说,本心即是天理,故凡由本心所发出者,必然合乎天理之当然。儒家之学本质上就是“本心之学”,陆子之学为儒学正宗所在。草庐通过对“本心”概念的诠释,肯定陆学在儒学道统中的正宗地位,以改变世人对陆学的偏见。他还指出,实现本心的工夫在于尊德性,本心与尊德性是一致的。但须注意本心与佛老之心的区别,儒者之本心并非是脱离事物、摒绝外缘的孤立本体,它即物而在,发用不息,非如佛老寂然固守一心而摒除一切外物。在心学的传承上,草庐特别将道学开创者、孔孟道统的接续者周、程同样视为心学的再续者,认为二者的静、虚之说,乃是心学纲领所在。而在心学工夫上,最要的仍是程朱之敬。《静虚精舍记》说:“心学之妙,自周子、程子发其秘,学者始有所悟,以致其存存之功。周子云‘无欲故静’。程子云‘有主则虚’。此二言者,万世心学之纲要也。……静、虚二言,敬之一字,足以该之。”*[元]吴澄:《吴文正集》卷四十五,第477-478页。

五 结 语

草庐向来被视为“和会朱陆”的代表人物,历来对其评价多歧,传统上多认为其更近乎陆学者。侯外庐先生等赞同传统的看法,“说他在‘和会朱陆’中是‘宗陆背朱’,被视为陆学,这是符合实际的。”*侯外庐等:《宋明理学史》上,人民出版社,1997年,第759页。但全祖望《宋元学案》则认为从学术渊源来讲,草庐是双峰再传,朱子四传。就思想来看,仍是以朱学为主,兼带陆学。“草庐出于双峰,固朱学也。其后亦兼主陆学。盖草庐又师程氏绍开,程氏尝筑道一书院,思和会两家。然草庐之著书,则终近乎朱。”*[清]黄宗羲,全祖望:《宋元学案·草庐学案》卷九十二,第3037页。方旭东则通过对吴澄理气、心性、工夫诸方面的研究,得出“吴澄的哲学从基本性质来说无疑是朱子学的,但是在一定意义上,又不妨是‘后朱子学’或‘新朱子学’”*方旭东:《尊德性与道问学——吴澄哲学思想研究》引言,人民出版社,2004年,第6页。的结论,与全氏所见相同。草庐的特色在于他在朱学官学化的背景下,高举吸收陆学之长以补朱学流弊的旗帜,彰显了在朱学内部潜伏酝酿已久的朱陆合流论题,使“朱陆异同”成为后世朱子学讨论的一个核心命题。就草庐思想来看,他主要是站在朱子后学的立场,为矫正朱门末学道问学之流弊而对陆学的某些表述有所欣赏而吸取,故体现出“右陆”的一面。就草庐经典诠释及其思想渊源来看,他继承了勉斋、双峰一系所蕴含的批判朱子学、更新朱子学的传统,彼此在《中庸章句》的批判与重构、重视心的本体义、倡导尊德性、贬斥记诵口耳之学等重大问题上有着明显的传承关系。故就朱子后学四书诠释的历史脉络来看,可更好地显现出草庐思想的朱学特色及其融合朱陆的实质所在。

The Self-criticism and Renewal of Zhuism and the Confluence of Zhu Xi and Lu Jiuyuan's Theory——Centered on Wu Cheng'sZhongyongStudy

XU Jia-xing

( JiangYou Philosophy Research Centre, Nanchang University, Nanchang 330031,China)

As time goes by, Zhuism has been gradually alienated to memory, fragmentary and hearsay knowledge. Wu Cheng in Yuan Dynasty, who inherited the spirit of criticism and innovation from Mianzhai School in late Song Dynasty, tried his best to amend the thought of Zhu Zi, highlighting the lurk ideological trend of the confluence of Zhu Xi and Lu Jiuyuan's theory. Taking the annotation ofZhongyongas an example, Wu Cheng criticized that chapters and sentences inZhongyongwere too details to split and made a new division on the chapters. Meanwhile, he emphasized honoring virtuous nature prior to inquiry and knowledge, and reinterpreted the concept of "conscience". That shows the innovative annotation of classics of Zhuism scholars in Song-Yuan Dynasty and indicate that the ideological trend of confluence of Zhu Xi and Lu Jiuyuan's theory is the result of Zhuism's self-renewal and adjustment.

Zhuism; Wu Cheng;Zhongyong; Confluence of Zhu Xi and Lu Jiuyuan's theory

2015-05-10

国家社科基金重大项目:中国“四书”学史(13&ZD060)&朱子门人后学研究(14ZDB008);国家社科基金青年项目“朱子四书学之系列比较研究”(13CZX045);教育部社科青年项目“江右四书学研究(10YJC720053)

许家星(1978—),男,江西奉新人,南昌大学江右哲学研究中心教授,哲学博士.研究方向:四书学与宋明理学.

B244

A

1008—1763(2015)04—0036—08

——一种可能的阐发途径