中国“空巢村”:陕北农村案例研究

欧璟华,姚树洁,武 斌

(1.重庆大学 经济与工商管理学院,重庆400044;2.诺丁汉大学 当代中国学学院,英国 诺丁汉 NG8 1BB)

一、引 言

1979年以来,中国经济快速发展,城镇化进程加剧,对农村社会产生了深远影响,导致全国范围内出现城乡以及跨地区的大规模人口迁移。根据2006年的第二次全国农业普查结果显示,中国8.2亿农村户籍人口中只有91%,即只有7.46亿人真正居住在农村。这两个数字之间的差距表明有7600万农村户籍人口一直定居在城市和小城镇中,如果把地区间农村向农村的迁移也算在内,农村实际搬迁人口数将达到农村总人口的20%。

在文献资料中,人口迁移是农村贫困人口非农就业、脱离贫困的一种有效途径[1-5],农村人口迁移也会对城镇化和农村发展产生重要且复杂的影响[6-8]。人们做出搬迁决定主要出于两个原因:就业和工资收入差距。城市和城镇非农职业的工资收入比在农村务农高,尤其是在偏远贫困地区务农,非农职业和务农之间的工资收入差距是人口迁移的主要因素,但不是唯一的决定因素。

Harris和Todaro通过研究非洲城乡人口迁移建立了人口迁移的基本模型,该模型的理论基础为二元经济论。根据二元经济,人口迁移的核心在于平衡农村和城市之间的预期收入[9]。城市的生产力更加发达,能够为工作者支付较高水平的工资,而农村地区则不然,从事农业的人们整体收入水平偏低。然而,该模型也极具限制性,它忽视了非农生产在农村地区的重要性,中国农村非农生产的主力军就是所谓的乡镇企业。在中国大部分地区,乡镇企业为农村劳动力提供了大量就业机会,尤其是在沿海各省,这些企业是来自内陆贫困省份的农村务工者们的主要雇主。

改革后,中国经济发展战略从改革前的资本密集型变为劳动力密集型,城市经济发展创造了更多的就业机会,加上城乡人口迁移管理的松懈,城市经济吸引了上千万来自农村的迁移劳动力。但同时,农村非农产业的迅速发展也使得大批农村务工人员不离开农村就能从事非农行业,因此,中国实际搬迁到城市的农民数量相比用Harris-Todaro模型测算出来的理论值要少。

过去10年间,经济改革和地区间经济不均衡发展为农村人口向城市大规模迁移创造了前所未有的环境条件[10-12]。Wu和 Li研究了关于中国农村向城市劳动力迁移的文献资料[13]。Wang和 Zuo指出,随着社会主义工业化进程,重工业基地发展加快,但却是以牺牲农村人口为代价的,中国城乡差距不断扩大[14]。城乡社会和经济福利的差距,加上农村剩余劳动力的增加和生活消费品的严重短缺,导致中国人口迁移控制政策发生改变,也是造成国内农村向城市迁移人口数量急剧增长的主要原因[15-16]。

现有文献资料为理解中国人口迁移的真实情况提供了深入的见解,但还没有研究运用全国普查数据来分析各级农村人口迁移的不同模型。本文将运用第二次全国农业普查数据来分析陕西两个市的人口、农村和家庭收入状况,旨在填补这一学术领域空缺。陕西的这两个县是全国最贫穷的地区之一,可作为彻底了解贫困或低收入家庭的迁移行为的代表性样本,尤其是在西部地区。

样本市位于黄土高原中部地区,这里环境恶劣,不利于农业和工业发展。因此,大规模人口迁移为该地区上百万农村贫困家庭提供全新的机会,不仅能让他们维持生计,还能缓解人口增长对当地生态环境造成的压力。从这一角度看,农村人口迁移的发展和影响可以引发许多重要话题,包括:人口迁移规模;大规模人口迁移对农村人口结构的影响;不同村庄或人口群体之间可能存在的人口迁移;人口迁移对扶贫和生态建设的影响;人口迁移的主要决定因素;人口迁移对当地和全国政府管理的政策意义。

所有这些对中国解决人口迁移问题、帮助落后地区的人们战胜贫困具有重要意义。通过对第二次全国农业普查数据的详细分析,可以彻底理解这些问题。在地理分布方面,这些数据涵盖了陕北延安和榆林市(现为地级市)的全部8914个行政村,110万个家庭以及490万人口,家庭调查问卷的相关信息也整合添加到了这些农村数据中。

本文的结构安排如下:下一节将提供样本村庄的背景信息;第三节将讨论人口迁移的模式;第四节将列出人口迁移模式的主要决定因素;第五节解释人口迁移是否与农业自然资源有关;第六节着重介绍主要研究发现;最后一节总结一些政策方面的影响。

二、样本村庄

黄土高原多以丘陵和山地为主,陕北地处黄土高原中心,四周山峰环嗣。本文研究数据包括了延安和榆林市的8914个村庄,这些村庄中,5600多个(63%)位于山区,3200多个(36%)位于丘陵地区,只有1%地处平原。这样的地形结构说明大多数村庄生活环境恶劣。

黄土高原是全国最贫困的地区之一,陕北也不例外,中央政府正在努力通过扶贫援助及扶贫工程帮助贫困村走出贫困,占样本总数30%的2600个村庄,被确定为省级或县级贫困村。但是,贫困村在山地和丘陵地区的分布没有显著差异,而地处平原地区的村落被确认为贫困村的可能性则要小得多。总体来说,有30%的村庄被确认为贫困村,而在平原地区,仅有13.1%。在得到的样本数据中,平均每个行政村中有2.8个自然村(或附属村),而在全省,平均每个行政村中有3.3个自然村,全国为5.3个。虽然村庄密度比全国其他地区小,近十年以来,陕北的交通运输等基础设施建设飞速发展,超过90%的自然村已经通了电,可以收到电视信号,87%的自然村可以打电话,但仍有超过五分之一的自然村没有通道路,机动车辆无法到达。

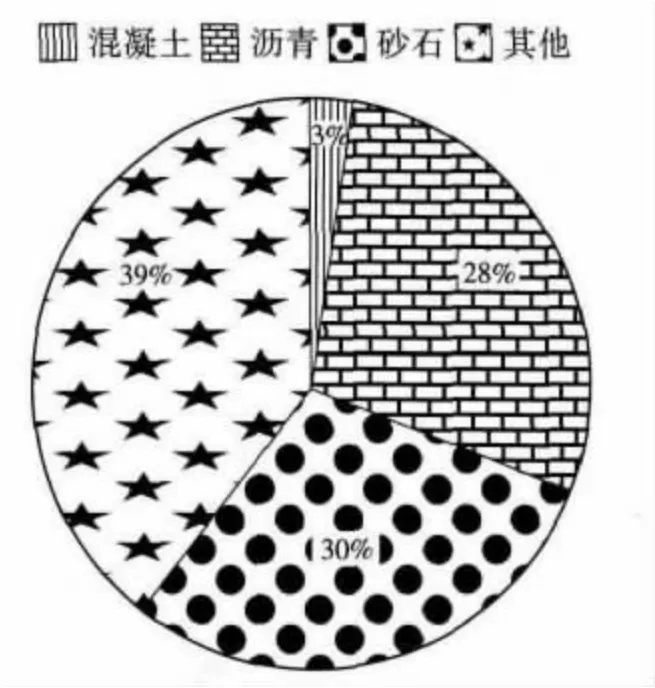

虽然机动车辆可以到达大部分附属村,但是这些道路的质量在各村之间差异巨大,影响交通运输的速度和质量。根据路面材料,中国农村地区的道路可分为四个等级:混凝土(一级),沥青(二级),砂石(三级),以及其他(四级)。质量最好最可靠的是混凝土路面,其次是沥青、砂石路,其他路面质量相对比较差,通常指泥土自然形成的道路,在下雨和其他恶劣天气中,很容易破坏。

图1显示了上述四类道路在陕北这些样本村中的分布情况,包括其地理位置、村落自然资源及经济状况。图中数据显示,8914个行政村中,只有2.5%的村落有水泥道路,60%有沥青和砂石路,37.5%的村庄道路则是泥土的。道路的分布表明虽然大部分村落通了道路,但道路的整体质量偏低,清楚地反应了这里落后的生存和生产条件。

图1 通往8914个行政村的道路情况分布

全国各级政府确定的贫困村中有30%像这里一样落后,这是个比较高的比例。贫困村与其他农村地区不同,包括偏远的地理位置、落后的基础设施建设和经济表现以及较低的家庭收入水平等。中国从中央到各级政府都用“贫困县”和“贫困村”来界定落后地区,虽然这种方式有一些不足之处,但几十年来,全国各级政府都是通过这种方式来开展扶贫计划。

有没有公交车站和中小学校也是评价当地生存环境的一个指标,每个样本村到公交车站的平均距离为6.8公里,到小学的平均距离为3.6公里,到中学的平均距离为10.4公里。这些数据表明村民要出一趟远门很不容易,小孩上学也困难重重,尤其是中学。

对于“贫困村”以及地处山区的所有村庄,这些数据远远超过平均距离。比如,贫困村到公车站、小学和中学的平均距离分别为7.5公里、3.9公里和11.6公里,各比平均距离远 0.7公里、0.3公里和1.2公里。平原地区村落的条件则相对较好,到公车站的距离比山区近1.2公里,到小学的距离近1.1公里,到中学的距离近4.3公里。

实地观察结果表明,近几年农村学校纷纷关闭,导致农村父母搬迁到城镇和城市里,方便小孩上学。在农村里要步行很远的距离上小学,这可能是遏制大多数落后地区经济发展的主要原因,也是农村人口迁移的重要动机。下文对人口迁移的可能性与到公车站或学校的距离之间的关系进行分析,将更加清晰地说明这一点。

三、人口迁移结构

落后的生存环境以及堪忧的就业和收入前景是农村人口迁移的主要决定因素,陕北黄土高原的样本村为研究中国农村地区人口迁移的动机提供了优秀案例。前面几节的分析表明,虽然已有显著进步,但交通和教育对许多村民来说仍然是个难题。这些落后的生存环境到底是怎样影响农村人口迁移的呢?本节将集中分析样本村的人口迁移结构,以确定农村人口迁移的主导因素,尤其是建立一个框架结构来展示家庭/劳动力搬迁和迁移的程度和自然属性,然后将其与数据相结合,对所有村庄进行分类,为下节探究相关因素打好基础。

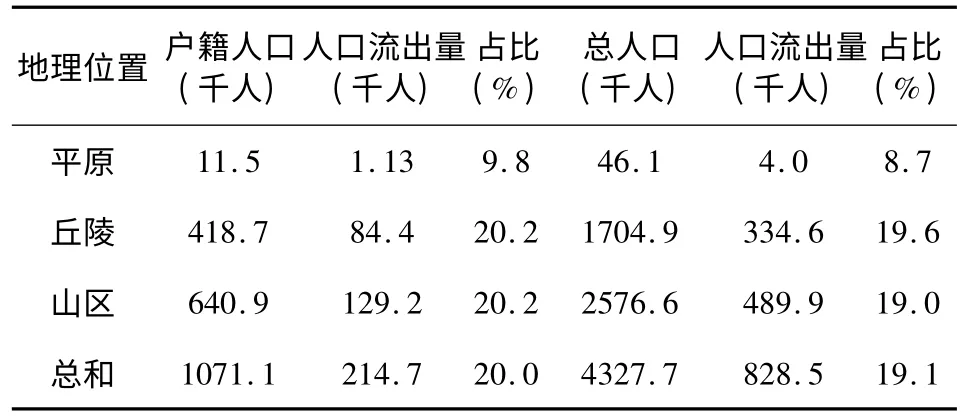

户籍家庭和人口仍是官方文件和研究报告中常用的,每个村庄的人口迁移都极其不同,官方人口数据通常低估了农村人口迁移所产生的影响,这些数字可能会产生误导。在第二次全国农业普查中,相当一部分农村家庭其成员都无法确定,因为他们搬迁到了其它地方,大多数搬到了城镇和城市里。平均有20%的农村家庭以及19.1%的人口参与了迁移,值得注意的是,同一县城平原村庄的人口流出率比丘陵或山区的人口流出率小一半以上。这表明人口迁移在资源贫乏的村庄尤为明显,而资源相对比较富足的村庄则没那么明显,不过这需要更进一步的证明(见表1)。

表1 户籍人口、总人口和不同地形间的人口流出比率

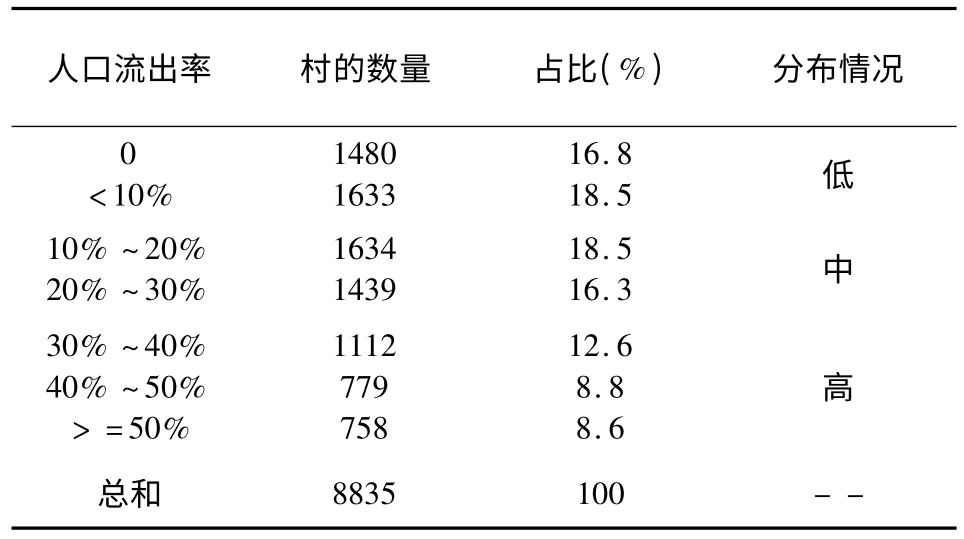

基于迁移家庭的比例而非人口比例,根据人口流出率可将样本村庄分为三类:低流出率,中等流出率以及高流出率。表2以家庭迁移率为基准,显示了样本村的分布情况,其中超过三分之一(35%)的村庄迁移率低于10%,另有三分之一的村庄迁移率介于10%到30%之间,一些村庄(8.6%)的迁移率甚至超过了50%。

根据我们的数据显示,五户农村家庭中就有一户全家搬迁到了城镇和城市里,或搬到了更加繁华的村落里。

以前,最常用的人口迁移模型是一些家庭成员——通常是年轻男性成员和未婚女性工作者——离开村庄,留下其他年老的成员和孩子,在村子里照看土地,从事当地农业活动或一些琐碎的农村服务。因此,人口迁移结构也可以通过劳动力而非人口迁移来进行分析。为了通过第二次全国农业普查结果来分析劳动力迁移,我们将迁出的劳动力定义为:2006年在原来居住地所在的城镇之外的地方工作超过1个月的人们,用迁出的劳动力占全村全部劳动力总数的比例来表示迁移率。

表2 样本村的外流人口分布

样本村422万户籍居民中,有213万(总人口数的49.3%)处于工作年龄,每村平均有239人。不同类型的村庄中达到工作年龄的人口数差异显著,山区为226人,平原地区为456人。平均劳动力迁移率为18%,迁移结构与以下因素有关。

首先,劳动力迁移率比人口迁移率稍低,表明农村人口迁移从以劳动力搬迁为主导的结构转变为以家庭(人口)搬迁为主。其次,平原地区的劳动力和家庭迁移率比丘陵或山区的村庄低。再有,全国或全省家庭和劳动力迁移率平均为24.8% 和 25.2%[17],相比之下,本文样本村的家庭和劳动力迁移率较低。

在全国范围内,有84%的迁移工作者在其它地方工作了7个月或更久,16%的人在外地工作不超过6个月。陕西迁移工作者中有79%在他们居住的村子之外工作超过6个月[17]。由于数据有限,我们还无法得出样本村劳动力迁出去了多长时间。

在所有雇佣进城务工人员的行业领域中,建筑行业是最主要的,占所有进城务工人员的近40%,其次是城市服务行业(19%)和交通运输行业(15.7%)。样本村的进城务工人员(总数53700人)中只有14%了解关于他们雇主的信息,所以解释数据结果时要多加仔细。

根据劳动力迁移的目的地,中国劳动力迁移可分为五种不同类型:县城内、地区内(或市内)、省内、省外以及国际。全国范围内,49%的迁移劳动力迁向外省,31%迁出所在县城,但仍在原省份内(国家统计局,2008),陕西省这两类迁移劳动力各为38%,剩余24%只是离开了原来的村子,去所在县城的其他地方工作,全国的县城内的迁移率为19%。

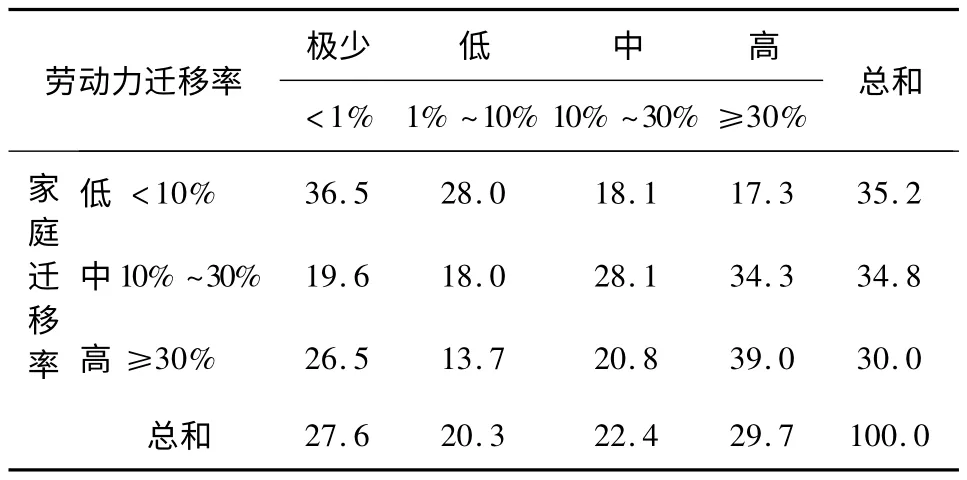

为了理解家庭迁移和劳动力迁移之间的关系,我们需要对家庭迁移和劳动力迁移的类型进行比较。家庭迁移根据流出率可分为三类——低流出率、中等流出率和高流出率,流出率表示迁出家庭数占所有户籍(户口)家庭的比例。劳动力根据劳动力迁移率可分为四种类型——非常低、较低、中等和高迁移率,迁移率表示迁移工作者占所有户籍工作者的比例。劳动力和家庭迁移率在表3中均有显示,表3清楚地展示了两种不同种类的迁移之间的显著相关性:家庭迁移率越高的村子,劳动者就更有可能外出寻找就业机会。换句话说,如果一个村子里搬出去的家庭越多,外出工作的人也就越多。

表3 劳动力和家庭迁移率的分布

将劳动力和家庭迁移率放在一起分析,对了解迁移结构更有帮助。比如,根据这两个数据的不同组合,可将所有村庄分为五组,如表4所示。每组都可以看作是这些样本村的一种特定的迁移结构,这些迁移结构又可以进一步帮助我们理解农村人口迁移的多样性和发展均势,确定人口迁移行为背后的主要原因或动力。

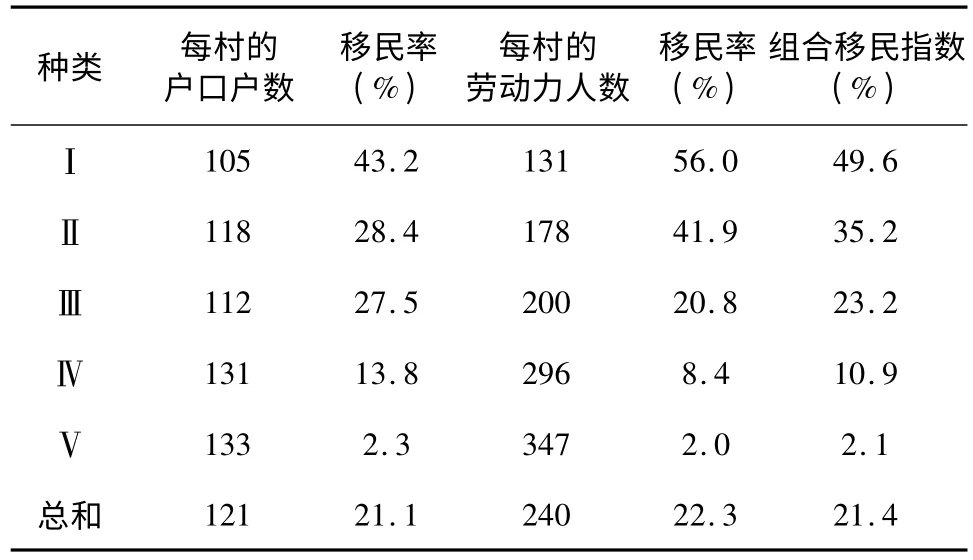

根据表4所提供的信息,将不同类型的村庄特征进行总结,如表5所示。根据每村的户籍家庭数,村庄平均大小从 I类的105户增长到V类的133户,村庄越小,家庭越可能迁出。同样的,对于劳动力迁移来说也是如此。I类村庄的家庭和劳动力综合迁移指数最高,为 49.6,V类最低,只有 2.1,不同类型的村庄各不相同。

表4 移民特征的村庄分布

表5 样本村中不同移民方式的特点

四、农村人口迁移的决定因素

前面一节将样本村分为五种,本节试图确定人口迁移结构的主要影响因素。第一个影响迁移的重要因素是贫困,我们无法得到样本村农民收入方面的信息,但可以知道某个具体村庄是否被当地或国家机关确定为贫困村,如果是,则假设该村的贫困人数比其它非贫困村多。

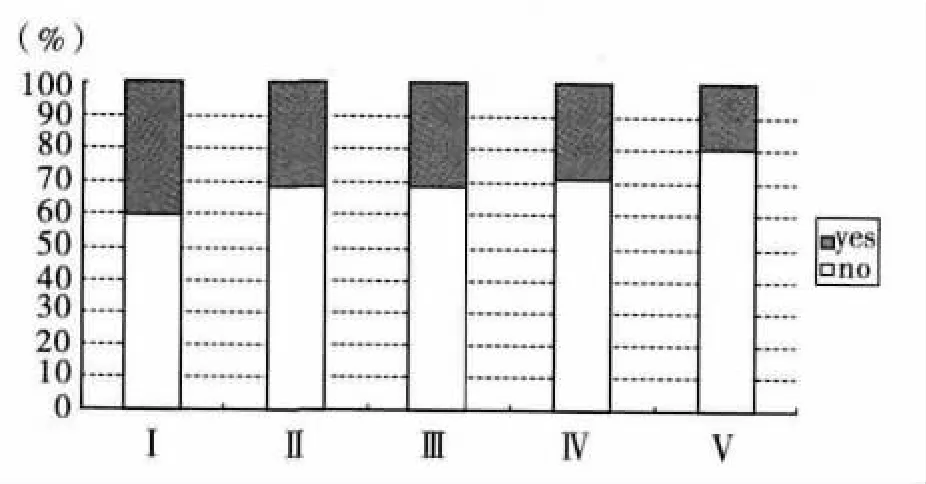

为了确定贫困到底对人口迁移有没有影响,我们需要知道迁移结构和村庄是否被指定为贫困村之间的关系。如图2所示,贫困和迁移指数之间存在明显关系。比如,I类村庄中有40%迁移指数最高,而这些村庄都是贫困村。I类村庄被确认为贫困村的可能性最大,依次降低,V类最小,而V类村庄中贫困村只占20%,迁移指数也最低。这表明当贫困村的家庭和劳动力比非贫困村更有可能迁移。

村庄基础设施建设是影响人口迁移的另一大因素。如果村子里道路很差或距离公车站、学校很远,人们更有可能从那里搬出来。比如,I类村庄迁移人口最多,这些村庄里只有1.6%的道路是混凝土的,而V类村庄有4.4%为混凝土,其迁移率也最低。I类村庄到公车站和学校的平均距离分别为7.4公里和4.2公里,而V类村庄的这两个距离分别为5.8公里和3.2 公里。

图2 贫困村中不同移民方式的分布

教育也会影响人口迁移。现有的一些研究结果显示,教育对人口迁移有积极影响,但是我们的分析结果却刚好相反。I类村庄少年儿童的平均入学年限为5.7年,依次增长,V类为 7.4年,而人口迁移指数则从I类到V类村庄依次下降,说明教育水平和人口迁移为负相关。

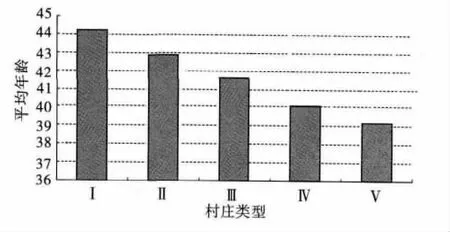

工作适龄人口的平均年龄也与人口迁移显著相关。农村工作者的平均年龄从I类的44岁依次下降到V类的39岁,留在村子里的工作者的平均年龄增大,说明年轻的工作者都外出工作。图3展示了中国“人口老龄化”导致的农村人口迁移的结果,中国农村地区人口老龄化现象普遍存在,尤其是在贫困村。

图3 农村务工者与迁移人口平均年龄

各村入学年限的区别可归因于不同的教育教学设施捐赠情况,人口迁移可以更好地解释村庄之间平均年龄的差异。将陕北的教育和入学年限与陕西省和全国平均水平进行比较,可以了解农村人口迁移所产生的影响,如表6所示。

表6 年龄与教育年限在地区,省份和国家平均水平的对比情况

人口迁移也会对农村劳动力的性别比例产生影响。全国和全省男女劳动力平均比例分别为1.046和1.006,陕北男女劳动力平均比例则为 1.086,比全国和全省平均水平都高。不同农村人口迁移结构会导致不一样的男女劳动力比例,一般而言,迁移率越高的村庄(如I类和II类村庄),其中参与迁移的男性劳动力也越多,IV类和V类村庄则相反,迁移劳动力中女性更多或男性相对较少,导致留下劳动力中男女比例较高。 尤其是在V类村庄中,女性迁移者居多,男女比例比 I类的1.031高0.13,达到 1.161。

农村人口迁移也与其拥有的农业资源水平的不同有关,或对其有影响。表7中对几种不同关键因素做了比较:耕地、林地、果园、灌溉、饲养大棚、临时性温室以及化学农药的使用。通过研究这些农业资源的人均占有量,可以得到以下主要结论:

第一,尽管V类村庄耕地和林地分布比例略低于平均值,但总体上各个村庄不存在差别。第二,自从游牧行为被禁止以后,畜牧业主要依靠饲养大棚来进行养殖,属于劳动力密集型产业,毫无疑问,I类饲养大棚较少,而 II类村子里,畜牧业是主要的家庭收入来源之一,有较多的饲养大棚。V类村庄的饲养大棚最少,因为与I类或IV类这样以畜牧业为主要收入来源之一的村庄相比,V类村庄完全不同,畜牧业不是主要产业。第三,与其他村庄相比,V类村庄果园种植业发达,是该地区平均水平的两倍,是I类村庄的五倍。这表明果园是V类村庄农民的主要收入来源,使得更多的劳动力选择留在家里,减少了劳动力和家庭迁移人数。第四,黄土高原和陕北存在严重缺水现象,干旱频发,因此灌溉对于该地区的人们来说是维持生计的关键。如表7所示,VI类和V类村庄中人均灌溉农田为半亩(1亩=1/15公顷),是 I类村庄的两倍。I类村庄中只有13.5%的农田有水灌溉,II类村庄中只20.5%,而地区平均水平为27.8%。很明显,落后的农业生产是导致I类和II类村庄中人口迁移的重要原因。

表7 根据移民方式不同的农业资源比较

大规模人口迁移也与近几年政府的许多干预措施有关,包括脱贫计划、退耕还林、农作物副产品、人口迁移信息支持和培训指导,等等。聚集政府对农村家庭的关怀救助,根据不同村庄迁移结构将政府脱贫及其它形式的救助计划进行区分,发现各村的政府脱贫救助力度大致相同,每村约有3.5%的家庭因此而获益,而其它救助计划(主要为森林覆盖工程)则有所不同,一般情况下,每村有88%的家庭受益,I、II和 III类村庄尤为明显,其他村庄则影响甚微。显然,脱贫计划对人口迁移会产生直接或间接的积极影响。

人口迁移受媒体和通讯的影响也不容忽视。超过80%的农村家庭可以观看电视、使用移动电话,移动电话比固定电话更受欢迎。近几年,电脑也开始进入该地区,不到1/4的村庄拥有一台或多台电脑。然而,除电话之外,每个村庄上述所有物品的渗透率极为不同:人口迁移率越高,渗透率越低。比如,最贫困的村庄(I类村庄)只有10%的家庭拥有这些物品,比较富裕的村庄(V类村庄)31%的家庭使用这些物品,比贫困村高出许多。

五、农村人口迁移的多元回归分析

前两节的分析揭示了人口迁移和许多社会经济变量之间的关系,为了证实我们的分析和结论,本章节运用多元回归分析法来确定农村人口迁移的关键决定因素。

关键决定因素包括以下几个方面:村庄地理位置:丘陵和山区(名义变量);基础设施建设:到公交站点、小学及中学的距离;贫困程度:贫困村并受到国家援助;人口状况:村子里劳动力的年龄分布及男女比例;资源:耕地、植树造林、饲养大棚、村子内部或之间的耕地转让及移动电话拥有量。

表8是在清理数据、排除遗漏值和极端值之后对上述变量的总结。

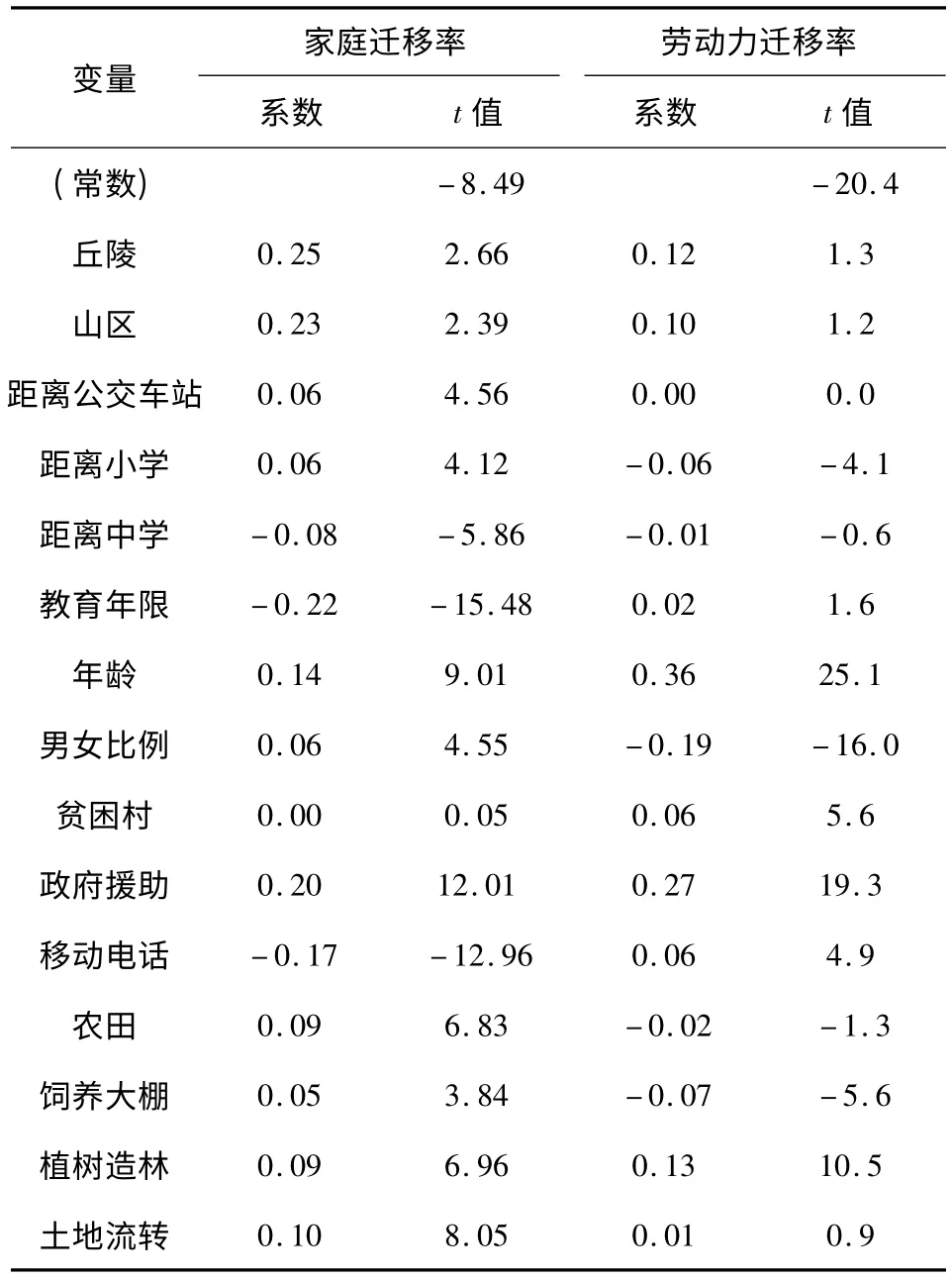

将家庭迁移率和劳动力迁移率的对数分别作为两个选择性因变量,两组回归分析结果如表9所示。

除村庄贫困程度之外,按照预期,其它所有家庭迁移公式中的解释变量都会产生显著影响。在劳动力迁移公式中,村庄地理位置,到公交站点、小学及中学的距离,教育水平,耕地面积以及土地转让都不会对结果产生重大影响,而其他的几个变量起到了显著作用。

回归分析结果显示,家庭迁移和劳动力迁移各不相同。现有文献资料中,这两种行为之间的区别却一直被忽略,但是它可能会对中国人口迁移政策有重要的实践意义。

相比劳动力迁移,整个家庭的迁移受到更多因素的影响。根据我们的分析结果显示,家庭搬迁的意愿显然来源于一系列复杂的因素。处于落后地区(丘陵和多山地区)、交通不便和教育资源匮乏,这些都是导致家庭迁移的主要因素,人们总是想为自己的家人找到更好的居住地,以便让孩子有更多受教育的机会,摆脱目前的贫困状态。

家庭迁移必然会对迁出的村庄造成许多重大影响,村民的平均年龄、男女劳动力比例、人均农业资源(耕地,饲养大棚,森林覆盖和土地转让)都会有所上升,留下的人有了更多的可利用的资源,这些改变可能会对当地村庄产生积极影响。但同时,某些变化也可能对当地的生产及生存环境产生极大的负面影响。例如,劳动力平均年龄增长,男女劳动力比例的增大,意味着留在村子里的年轻人和女人更少了,从事当地经济生产的劳动力人数减少 ,同时单身男性也会更难找到结婚对象。

对家庭迁移有显著影响的因素可能不会影响劳动力迁移,如村庄地理位置、到公交站点及中学的距离,这些都不会影响劳动力迁移。劳动力迁移只受贫困程度(贫困村,或受到更多来自国家的援助)的影响。

劳动力迁移所造成的后果也与家庭迁移不同,比如,土地转让不受劳动力迁移的影响。与家庭迁移一样,随着更多劳动力的迁出,森林覆盖面积增加,但是劳动力迁移往往会减少饲养大棚数量,这也意味着有更少的劳动力为当地畜牧业的发展而服务。

教育对家庭迁移的影响与其对劳动力迁移的影响截然相反,如果村民平均受教育程度较高,家庭迁移率将会减少,村民更容易入学或享受捐赠资源,就能受到更好的教育,从而减少家庭迁移人数。相反,劳动力迁移与受教育程度呈正相关,受教育程度越高的劳动力越有可能迁出。

表9 对家庭和劳动力迁移率的多元回归结果

六、结论和政策含义

本文的目的是为了揭示中国贫困地区农村人口迁移的发展及其影响,通过对地处黄土高原的陕北地区进行案例研究并对第二次全国农业普查数据结果进行分析,得出了以下重要发现和结论,填补了关于中国农村人口迁移的学术研究的空白。

首先,人口迁移不再局限于个人或家庭为了实现生计多样化而产生的行为或计划,将近20%的农村人口参与了短期或永久性人口迁移运动。如此大规模的农村人口迁移对农村生态环境、经济和社会体系有着深远的影响,导致了许多复杂的结果和不确性。

第二,该地区主要有两种类型的农村人口迁移——劳动力迁移和家庭迁移。劳动力迁移是一种传统的迁移模式,指一名或更多家庭成员短期内或长期迁离原住地,但整个家庭还是居住在原地。而家庭迁移则指整个家庭的搬迁或离开原户籍所在地(户口)的行为,他们在原来的村庄是官方认可的户籍居民,并享有土地权。

两种类型的人口迁移占农村人口和劳动力的比例相当,约为20%。同时,两种类型也彼此相关。较高的家庭迁移率与高劳动力迁移率有关,表明农村人口迁移正在步入新的发展阶段,劳动力迁移正在逐渐为家庭或人口迁移所代替。

第三,各个村庄之间农村人口迁移的绝对数量和相对比例各不相同。根据家庭和劳动力迁移的综合水平,我们将这些村庄分为五类。本研究最重要的发现是,从自然资源、地理位置、基础设施建设和教育条件来看,越落后的村子与条件好的村子相比,人们更有可能搬迁。

换而言之,大规模农村人口迁移更可能发生在边境、偏远以及资源匮乏的地区,而中部、发达或资源富足的地区鲜少出现迁移现象,这一发现也佐证了第一个结论,农村人口迁移不仅仅是一种个人或家庭偏好的结果,而是很多复杂因素和条件的综合结果,其中一个因素就是近几年来全球气候的变化,导致气候条件恶劣、水土流失,使得当地居民很难通过务农来保证生活质量。同时,农业在国民经济中地位的下滑、农作物价格的下跌也使人们对农业失去了信心,转而对工业和商业产生了兴趣,而这些企业大都在其他地方。

第四,农村人口迁移会产生积极和消极的影响。一方面,人口迁移使得让人们有机会提高收入水平,也可以缓解农村人口压力,减少耕地的过度开垦。同时,也加速了土地在不同家庭和村庄之间的转移,扩大了农作物的经济规模。人口迁移还可以加速沿海经济发达地区以及内陆城镇的城市化进程。

而另一方面,人口迁移往往会加速当地劳动力市场的老龄化、加重耕地弃置现象、降低适龄儿童数量并导致小学纷纷关闭。更重要的是,会给当地带来“人才外流”危机,许多农村领导人都会问这样一个问题:“如果这样大规模的人口迁移持续下去,在可预见的未来,谁来管理农业生产,谁来管理新农村运动?”

第五,本文展示了农村人口迁移的空前规模和发展速度,引发了一系列理论问题,包括黄土高原上陕北以外地区及全国其它地区人口迁移模式的普遍化;脱贫与人口迁移之间的关系;人口迁移与城市化的关系;以及人口迁移与地区间/社会不均衡的关系;等等。

最后,我们很惊讶地发现,家庭迁移比劳动迁移受到更多因素的影响,主要的区别在于教育和交通状况是举家搬迁的两个重要原因。拥有良好的教育和交通设施的村庄往往其家庭迁移率也较低,这表明当地政府在减少人口外流方面可以发挥重要作用,为村民提供良好的教育和交通设施。

本研究结果具有重要的政策意义,忽略农村人口迁移现象的“消极措施”将农村人口迁移视为一种个人和家庭的行为或偏好而与农村环境、可持续发展和脱贫无关。一个典型的例子是,当地的官方统计、报告和发展计划都以户籍人口为准,导致农村收入状况、贫困发生率、农村发展计划的需求及成效等的失真。

由于缺少能准确反映农村人口和劳动力真实状况的信息,许多计划无疑会无法达到预期目标,这方面的例子可能要数正在进行的“新农村运动”,这项运动在一些贫困村展开,那里一大批农村人口在城镇里重新定居或搬到更远的地方,根据城市专家们设计的标准蓝图,该项目选择的所有村庄都需要修建统一的住宅楼、院落或需要统一村里的小学及村委会的建筑,但是这些专家们忽略了,这些村庄贫困家庭经济能力有限、适龄入学儿童人数少,导致项目资金无故浪费。

我们呼吁一种“积极措施”来代替“消极措施”,把农村人口迁移看作一种短期内脱离贫困和重建生态的机遇,一种长期内农村和城市可持续发展的机遇。在脱离贫困和重建生态方面,我们提出以下政策建议:

第一,通过提供户口和居住信息,重新定义农村人口。第二,根据本文提供的框架结构,重新审阅陕北两市现有农村政策和计划。第三,颁布一系列救助政策,鼓励、激励农村人口迁移到他们想去的城市和地区,包括信息服务、培训课程、家庭贷款、城市学校、医疗系统准入权等。第四,鼓励不同村民之间转让耕地。第五,鼓励城市资金和人才流向农村地区。

所有这些政策将帮助我们达到农村长期发展目标,包括清晰的迁移激励政策,鼓励人们搬迁到居住环境优良且长期稳定的城镇和城市地区,这些激励政策包括为子女提供受教育机会。同时,这些政策也将帮助当地村庄改善生产环境和就业前景,使更多留下来的村民有足够的资源保证生活水平、可持续发展。本文的案例分析结果表明,农村教育、农业资源和生产多样性(如果园种植和畜牧业)是中国农村贫困地区可持续发展的重要元素。

[1]Guang Lei,Zheng Lu.Migration as the second-best option:Local power and off-farm employment[J].China Quarterly,2005,181:22-45.

[2]Du Yang,Park A,Wang Sangui.Migration and rural poverty in China[J].Journal of Comparative Economics,2005,33(4):688-709.

[3]Ravallion M,Chen Shaohua.China's uneven progress against poverty[J].Journal of Development Economics,2007,82(1):1-42.

[4]Taylor J,Dyer G.Migration and the sending economy:A disaggregated rural economy-wide analysis[J].Journal of Development Studies,2009,45(6):966-989.

[5]Xing Li,Fan Shenggen,Luo Xiaopeng,Zhang Xiaobo.Community poverty and inequality in western China:A tale of three villages in Guizhou Province[J].China Economic Review,2009,20(2):338-349.

[6]Zhu Yu.China's floating population and their settlement intention in the cities:Beyond the Hukou reform[J].Habitat International,2007,31(1):65-76.

[7]De Braun A,Rozelle S.Migration and household investment in rural China[J].China Economic Review,2008,19(2):320-335.

[8]Guo Man,Aranda M,Silverstein M.The impact of outmigration on the inter-generational support and psychological wellbeing of older adults in rural China[J].Ageing & Society,2009,29:1085-1104.

[9]Harris J,Todaro M .Migration,unemployment and development[J].American Economic Review,1970,60:126-142.

[10]Fan C,Stark O.Rural-to-urban migration,human capital,and agglomeration[J].Journal of Economic Behavior & Organization,2008,68(1):234-247.

[11]Liu Z Q.Human capital externalities and rural-urban migration:Evidence from rural China[J].China Economic Review,2008,19(3):521-535.

[12]Brosig S,Glauben T,Herzfeld T,Rozelle S,Wang Xiaobing.The dynamics of Chinese rural households'participation in labor markets[J].Agricultural Economics,2007,37(2-3):167-178.

[13]Wu H,Li Zhou.Rural-to-urban migration in China[J].Asian-Pacific Economic Literature,1996,11:54-67.

[14]Wang Feng,Zuo Xuejin.Inside China's cities:Institutional barriers and opportunities for urban migrants[J].American Economic Review,1999,89(2):276-280.

[15]Wu Zhongmin,Yao Shujie.Inter-migration and intramigration in China:A theoretical and empirical analysis[J].China Economic Review,2003,14(4):371-385.

[16]Yao Shujie,Zhang Zhongyi,Hanmer L.The implications of growing inequality on poverty reduction in China[J].China Economic Review,2004,15(2):145-163.

[17]国家统计局.第二次全国农业普查资料汇编[M].北京:中国统计出版社,2010.