产权保护与财产性收入——来自微观家庭的证据

陈 刚

(西南政法大学 经济学院,重庆401120)

一、引 言

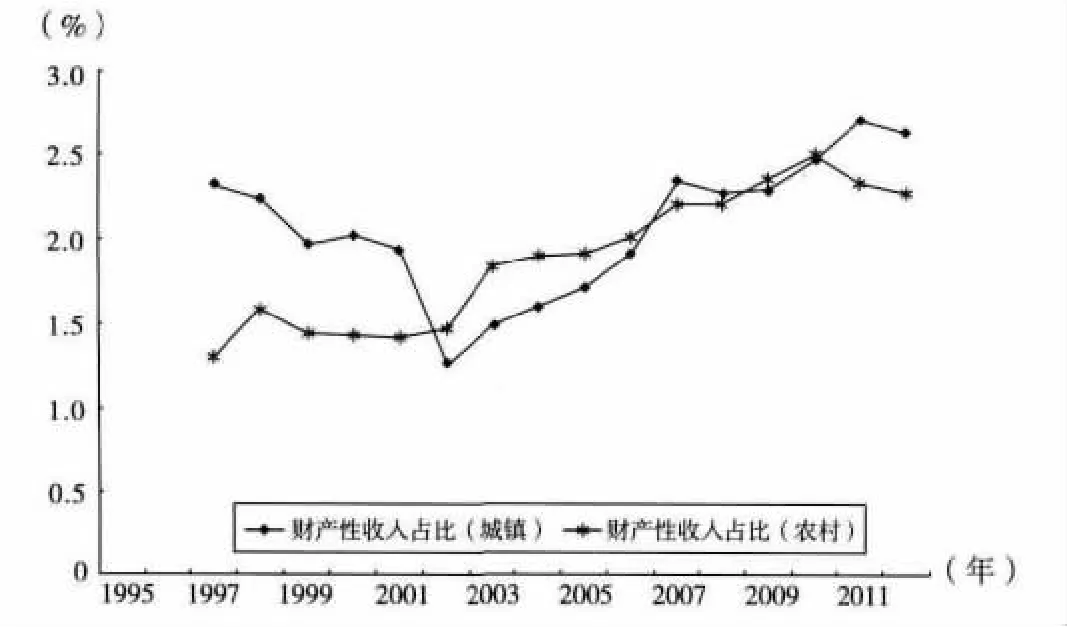

改革开放以来,中国经济取得的发展成绩是举世公认的。1979-2010年,中国经济连续32年平均每年以9.9%的速度增长,经济规模增加了20.5倍,一跃成为全球第二大经济体。同时,在高速经济增长的带动下,中国居民的收入水平也大幅增长了,人均收入由1978年的182美元增长到了2010年的4370美元,成功进入了中等收入国家的行列。但是,中国居民收入大幅增长的背后,却包含着收入结构失衡的隐患,其中,缺少财产性收入是居民收入结构失衡的一个重要方面。统计数据显示(图1),虽然中国城镇居民和农村居民的财产性收入占总收入的比重在2000年之后都有明显的增长,截止2012年分别增长到了2.6%和2.3%,但是仍然远远低于英国(4.5%)、美国(5.8%)和德国(6.2%)等工业化国家2004年的水平[1]。

居民缺少财产性收入,可能是造成中国经济内需不振以及外部失衡的重要原因。因为在经验上,财产性收入的边际消费率是远比其它来源收入的边际消费率更高,①因此,居民缺少财产性收入,抑制了中国国内需求的增长[2],进而恶化了宏观经济的外部失衡。同时,缺少财产性收入也拖累了居民收入的增长速度,这还可能促使中国经济陷入所谓的“中等收入陷阱”,延缓中国由中等收入国家向高收入国家的转型进程。因此,增加居民的财产性收入,对于中国经济平衡其经济结构以及成功跨越“中等收入陷阱”,具有十分重要的现实意义。

图1 中国居民财产性收入占比

观察中国居民家庭的投资选择行为,有一个引人注目的现象是,中国居民家庭的资产配置,往往更偏好投资于银行存款和现金等具有更低收益率的无风险金融资产,但对股票、基金、银行理财产品等高风险资产的投资激励却是不足的。中国家庭金融资产2012年调查显示,中国家庭金融资产中银行存款和现金等无风险金融资产的占比超过了75%,远远高于美国家庭持有的无风险金融资产的占比比例①数据摘自2012年《中国家庭金融资产调查报告精选》,下载地址:http://chfs.swufe.edu.cn/。。上述现象说明,中国居民家庭之所以缺少财产性收入,与其过度偏好低收益率的无风险金融资产的资产选择相关。那么,中国居民家庭为何过度偏好低收益率的无风险资产,并因此具有较低的财产性收入呢?这在现有文献中,一般被归结为中国金融市场发展滞后造成的家庭投资理财产品欠缺和投资渠道缺乏[3-5]。但是,中国金融市场发展滞后可能不足以完全解释这一现象。因为,中国的金融市场在过去10多年里取得了长足的发展,金融产品种类数和市场规模得到了极大的丰富和扩展②截止2010年,中国各类金融机构的贷款规模占GDP的比例已接近120%,远远高于一些公认的金融中介主导型国家的水平;同期,国内债券市场和股票市场规模也均已跃居到了全球第五的位置。上述数据摘自《2010年国际金融市场报告》。,已基本建成了较为健全的金融投资理财产品市场。但是,中国家庭的金融资产配置行为却并未随之发生相应的变化,通货和存款等无风险资产在中国家庭享有的金融资产中的占比是长期稳定的③历年《中国金融年鉴》中资金流量表(金融交易账户)提供的住户资金运用情况显示,2000-2010年住户配置到通货和存款项目上的资金占比是非常稳定的,其中,通货占资金运用总量的比例稳定在7-8%左右,存款稳定在75%左右。这说明,中国家庭的金融资产选择行为并未随着金融市场的发展,而发生相应的改变。。

与现有文献中的观点不同,本文认为不完善的产权保护制度可能是造成中国家庭过度偏好低收益率的无风险资产,并进而缺少财产性收入更为根本的原因。阿尔钦[6]将产权定义为“一个社会所实施的选择一种经济品的使用的权利”。产权的主要功能就是通过界定人们在经济活动中如何受益,如何受损,以及如何进行补偿的规则,促进人们形成他与他人进行交易的稳定预期,进而影响人们在资源配置中的激励和行为。因此不难理解,不完善的产权保护制度,将会放大各类金融资产被“掠夺”的非市场风险,降低人们对高收益率的风险资产的支付意愿,并促使人们把更多的资源用于“掠夺”和防范被“掠夺”;反之,完善的产权保护制度,则有助于降低各类金融资产的非市场风险,激励人们在更低的风险预期下投资金融资产,以实现投资收益的最大化。在改革开放之后,虽然私人产权在中国重新得到了社会和国家的承认。但是,中国的法律制度给予私人产权的保护,迄今仍然是非常薄弱的。首先,中国保护私人产权的各种成文法的制订较晚,2004年才将保护私有财产写入宪法,2007年3月才颁布第一部物权法。其次,中国司法系统的效率普遍低下,致使保护私有财产的法律文本在很多情况下可能并未得到严格的执行。有证据表明,到2007年末,中国各级人民法院积压了347.9万宗件[7],并且,对于那些已经审结的案件来说,商事案件的审判周期也远比刑事和行政案件的审判周期更长[8]。最后,中国缺乏合格的法律专业人才[9-10],也是制约这些保护私有财产的法律文本被公正和有效执行的一大瓶颈。在现实中,频繁发生的对土地的非法侵占事件,以及大量存在的金融诈骗案件,也深刻的表明中国对私人财产权利的保护还远非完善。

因此在理论上,不完善的产权保护制度,一方面可能促使家庭减少对金融资产的投资(特别是高风险的金融资产),另一方面还可能促使家庭将更多的资源用于“掠夺”或防范私有资产免遭“掠夺”的非生产性活动,上述行为显然都将不利于家庭财产性收入的增长。本文首先通过一个简单的迭代模型阐述了上述理论逻辑,然后采用微观家庭数据在经验上检验了产权保护对中国家庭财产性收入的影响。工具变量估计结果显示,产权保护水平的提升不仅显著且可观地促进了中国家庭财产性收入的增长,而且,显著且可观地提高了中国家庭享有财产性收入的概率。具体表现为,样本城市的产权保护指数上升1个标准差,家庭的财产性收入将会因此增长91%左右,家庭享有财产性收入的概率则会因此提高4.76%左右。上述发现说明,不完善的产权保护制度的确可能是造成中国家庭缺少财产性收入的根本原因,因此,建立完善的产权保护制度将是增加中国家庭财产性收入的最重要的制度基础。

本文也提供了新的证据,以论证正式制度之于中国经济增长的重要性。大量文献研究指出,制度是一国长期经济增长的基础[11-12],但是改革开放之后的中国经济却常常被看作是一个特例[13],因为,中国经济在改革开放之后的成功,可能主要应归功于“关系”和声誉等非正式制度支撑了私有经济的崛起,而不是建立了有效的金融和法律制度[14]。最近的研究向上述观点提出了挑战。方颖和赵杨[15]针对47个地级市数据的研究发现,制度对中国经济的贡献显著为正,并且,在控制了地理因素和政府政策效应等变量之后,制度对经济增长的效应仍然最为显著。同时,基于中国微观企业数据的研究也证实,产权保护等正式制度的完善不仅有助于企业更容易获得银行贷款[16],而且也显著地促进了企业的R & D支出和生产率增长[17-18]。但到目前为止,尚未有文献研究产权保护等正式制度是否也显著地影响了微观家庭的经济行为和绩效,本文则为该领域的研究补充了来自微观家庭层面的新证据。

文章下来的结构安排如下,第二部分是简单的模型分析;第三部分详细介绍了本文的数据处理过程和来源;第四部分是实证分析;第五部分是对全文的总结。

二、模 型

Sonin[19]构造了一个动态模型,阐述了“富人”之所以偏好不完善的产权保护制度,是因为“富人”比“穷人”具备更强的保护产权安全的私人保护能力,进而能够在产权保护制度不完善的环境中“掠夺”其它社会成员的财富。冯时和徐建国[20]借用Sonin的模型,论证了由制度不公平造成的收入差距将会降低经济增长率,其它因素造成的收入不平等则不会影响经济增长。本文也借用这一模型,描述不完善的产权保护制度如何影响家庭的资源配置行为,进而影响家庭的财产性收入。

假设有两个无限期存续的同质家庭A和B,每个家庭存活一期,并通过遗产馈赠的方式在代际间转移财富。初期时,每个家庭从其父辈家庭继承了等量的遗产w(wA=wB),并将继承来的遗产在家庭消费c、家庭金融资产投资k和“掠夺”(或防范私有财产免遭其他家庭“掠夺”)b三种活动中进行分配,以最大化家庭效用①为了简化模型分析,我们假设家庭只能投资于金融资产。。家庭之所以从事“掠夺”性活动,是因为产权保护制度是不完善的,家庭从事“掠夺”性活动,一方面能够“掠夺”其它家庭的金融资产,另一方面也可以避免自有金融资产被其它家庭“掠夺”。因此,家庭最终可支配的金融资产,不仅是家庭自有的金融资产k的函数,而且也是家庭投入到“掠夺”活动中的资源b的函数。

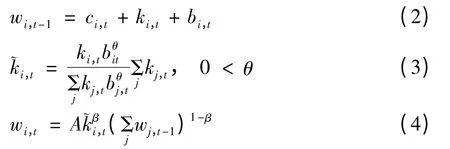

家庭在第t期的效用函数设定为如下形式:

其中,c为家庭消费,w是家庭的收入,也是留给下一代家庭的遗产;ρ是遗产在家庭效用中的权重,且0<ρ<1。家庭面临的约束条件是:

其中,(1)式是家庭的资源约束。(3)式描述了在产权保护不完善的环境中,家庭金融资产的再分配过程,可被理解为一种特殊形式的Tullock竞租过程[19],即家庭在社会金融资产池()中分得的份额与家庭投入到“掠夺”活动中的资源是正相关的,但与其它家庭投入到“掠夺”活动中的资源负相关。参数θ则衡量了产权保护水平的强弱,其值越小,意味着产权保护水平越强;当θ的取值为0时,意味着产权保护是完美的,家庭投入到“掠夺”活动中的资源得不到任何回报。(4)式是家庭生产函数,其中,A 是外生给定的技术参数是初期的社会总财富,以其来表示社会的基本技术禀赋。

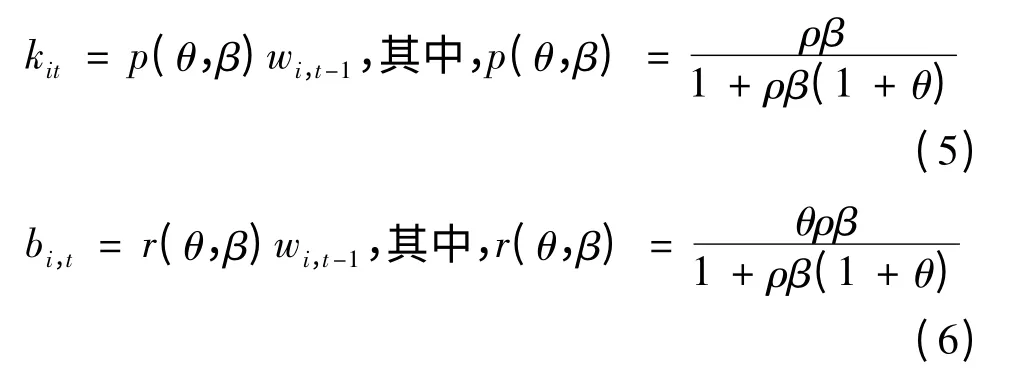

在上述约束条件下,家庭i最大化效用函数的最优k和b分别是:

如前文所述,参数θ反向衡量了产权保护水平的强弱,因此,(5)式表明产权保护水平越弱(即θ越大),家庭分配到金融资产投资活动中的资源会越少,分配到“掠夺”活动中的资源会更多。这背后的逻辑是非常容易被理解的,因为,在产权保护水平更弱的环境中,家庭的金融资产遭到“掠夺”的风险会更高,但分配到“掠夺”活动中的资源的回报会更高,因此,家庭的理性选择便是减少对金融资产的投资,同时增加“掠夺”活动的资源投入。

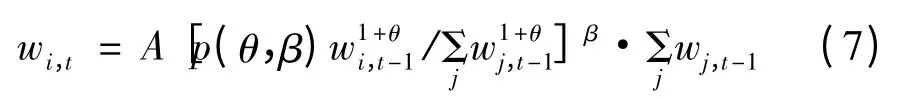

将(5)、(6)式逐次带入(3)和(4)式,便可以求得家庭i在t期的收入w(这也是家庭遗留给下代家庭的财产):

(7)式表明,家庭的(财产性)收入w不仅与家庭的初期财富、社会的基本技术禀赋等因素有关,而且,也受到产权保护水平强弱的影响。进一步对(7)式求θ的偏导便能够得到:

(8)式表明家庭的(财产性)收入与产权保护水平是正相关的,即产权保护水平的强化(θ取值下降)能够促进家庭(财产性)收入的增长,而产权保护水平的弱化(即θ取值上升)则会降低家庭的(财产性)收入。

三、数 据

本文采用2006年中国综合社会调查(CGSS)项目中家庭数据及与之匹配的地级市数据,在经验上识别财产权利保护对中国家庭财产性收入的影响。CGSS2006是中国人民大学社会学系所发起的一项全国范围内的大规模抽样调查项目,项目研究访问的对象是根据随机抽取的方法,在全国28个省(自治区、直辖市)抽取10000个家庭户(实际抽取了10151个家庭户),然后在每个被选中的家庭户中按照一定规则随机选取1人作为被访问者,以收集被访问者家庭及个人的相关信息,其中,包括了被访问者家庭2005年获得的财产性收入的信息。

CGSS2006调查中,共有8768个家庭户报告了他们家庭在2005年获得的财产性收入。结果显示,在这些家庭户中,总共有10.55%的家庭户(即925个家庭户)在2005年获得了财产性收入,剩下89.45%的家庭户在2005年获得的财产性收入都是0,这说明2005年中国享有财产性收入的家庭的比例是非常低的,并且,财产性收入在各个家庭户间的分配是非常不平等的。在计量分析时,我们是以家庭财产性收入的自然对数(proinc)作为被解释变量①对于那些财产性收入为0的家庭,我们将其财产性收入的对数也赋值为0,以增加样本量。。

本文关注的核心解释变量是产权保护水平的强弱。世界银行在2005年调查了中国120个城市的12400家公司,并根据调查结果测算了这120个城市的投资环境,其中,包括了企业对合同权利和财产受到保护的信心这个指标。本文借用这个指标来衡量各城市产权保护水平的强弱,但在具体估计时根据陈刚和李树[21]的方式对其进行了标准化处理②陈刚和李树[21]是根据公式(Xi-Xmin)/(Xmax-Xmin)对其标准化处理的,其中,Xi是第i个城市的产权保护水平,Xmax和Xmin分别是这120个城市产权保护水平的最大值和最小值。,并最终得到了一个取值介于0-1之间,且正向衡量产权保护水平的相对指数prorig。在这120个城市中,产权保护指数得分最高的是杭州市(得分为1),得分最低的是呼和浩特市(得分为0);各城市产权保护指数得分的均值是0.52,标准差是0.24,说明产权保护指数在中国各城市间存在明显的差异。一般而言,产权保护指数更高的城市,当地享有财产性收入的家庭比例越高,并且,当地居民家庭拥有的财产性收入也越多。但是在经验上,产权保护是否影响了家庭财产性收入,还需要在计量分析中通过合适的识别策略来判断。

根据前文中的(7)式,除去产权保护水平的强弱,家庭财产性收入还可能受到家庭初期财产,社会的基本技术禀赋,以及遗产在家庭效用函数中的权重ρ和资本在生产函数中的份额参数β的影响,而这些因素可能与家庭和户主的个人特质,以及家庭所在地级市的宏观环境变量有关。因此,本文还在回归方程中控制了家庭和户主的个人特征,以及被访问者家庭所在地级市的宏观环境变量。家庭信息我们主要是纳入了家庭总收入(扣除财产性收入)的自然对数(income),纳入这个变量可能有助于我们捕捉家庭初期财富对家庭财产性收入的影响,因为,收入更高的家庭往往也拥有更多的初期财富。户主信息包括了性别(male),其中,男性赋值为1,女性赋值为0;年龄(age)及年龄平方(age2),年龄是户主在2005年时的周岁;户籍(urban_hukou),其中,城镇户籍赋值为1,非城镇户籍赋值为0;受教育年数(education)①本文在测算户主的受教育年数时,将未受过教育以及上过扫盲班的户主受教育年限设为0,受过小学教育的受教育年限设为6,受过初中教育的设为9,受过高中、中专、技校、职业高中的受教育年限设为12,受过专科教育的设为15,受过本科教育的设为16,受过研究生及以上教育的设为19。;是否是中共党员(commie),其中,中共党员赋值为1,非中共党员赋值为0。家庭所在地级市的宏观环境变量包括2005年的GDP增长率(growth)和金融发展水平(findev)二个变量,其中,变量growth有助于我们控制基本技术禀赋对家庭财产性收入的影响;变量findev是以金融机构贷款占GDP的百分比来衡量的,它可能通过参数β进而影响家庭财产性收入,因为金融发展是影响资本配置效率和生产效率的重要因素。

表1 各变量的描述性统计

通过将CGSS2006提供的家庭及其户主的信息,我们将其与世界银行报告的120个城市的产权保护信息进行了匹配,根据文章的需要,我们最终获得了4695个家庭户的数据用于计量分析,它们来自4个直辖市和49个地级市。表1汇报了各变量的描述性统计结果。结果显示,在本文用于计量分析的样本家庭中,财产性收入最高是50万元,最低是0元;总收入最高是800万元,最低是0元;82.9%的家庭户主是男性,59.3%的家庭户主是城镇户口,12.6%的家庭户主是中共党员;家庭户主年龄最低的是18岁,最高是97岁;家庭户主中最高受教育程度是研究生及以上(education=19),但也有文盲(education=0)。

四、实证分析

(一)基本结果

我们首先采用OLS估计了产权保护对家庭财产性收入的影响,其中,被解释变量是家庭财产性收入的对数(proinc),其结果汇报在表2中的1-3列。第1列中,我们只是在回归方程中纳入了产权保护指数prorig,其回归系数不显著地为正;第2列中,我们进一步在回归方程中纳入了家庭及户主的相关信息,这时变量prorig的回归系数在10%的显著性水平上为正,说明产权保护水平的提升显著促进了家庭财产性收入的增长;当我们继续在回归方程中纳入地级市的GDP增长率(growth)和金融发展水平(findev)之后(第3列),变量prorig的回归系数又变得不再显著了。

我们在前文的统计结果中发现,中国享有财产性收入的家庭所占比例是非常低的,在 CGSS2006调查的家庭户中,仅有10.59%的家庭享有财产性收入。鉴于此,本文将进一步考察产权保护对家庭享有财产性收入的概率的影响。因此,本文为那些享有财产性收入的家庭(即财产性收入大于0的家庭)赋值1,不享有财产性收入的家庭(即财产性收入为0的家庭)赋值0,并采用Probit模型估计了产权保护对家庭享有财产性收入的概率的影响,结果汇报在表2中的4-6列显示。结果显示,变量prorig的边际概率系数在各列中都为正,但是都未通过显著性检验。

(二)工具变量估计

表2中的回归结果很可能不具有一致性。因为,虽然微观家庭的财产性收入与地级市层面的产权保护指数间的逆向因果关系并不明显,但回归方程中遗漏掉的某些不可观测的宏观环境因素,仍可能会同时影响家庭的财产性收入和地级市层面的产权保护指数,并使得产权保护指数与方程中的随机扰动项是相关的,进而导致估计偏误。因此,我们接下来将寻找产权保护指数的工具变量,并采用工具变量法估计方程。

由于现代市场经济和民主制度起源于西欧,并由西欧向其他国家和地区扩散,因此,现在已有的研究制度与增长的经典文献,一般选择把衡量各国(或地区)受到西方国家影响之深浅的变量,作为制度或产权保护的工具变量。例如,Hall和 Jones[12]把各国到赤道的距离来衡量各国受西方国家影响的深浅,并以其作为制度的工具变量;Acemoglu等人[11]则将欧洲早期殖民者在殖民地的死亡率作为制度的工具变量。国内的一些学者也借鉴了这些经典文献的做法,他们选择了衡量中国各地区受西方国家影响深浅的变量作为各地区产权保护水平的工具变量。在最近的一项研究中,方颖和赵杨[15]把中国1919年基督教教会初级小学的注册学生人数作为产权保护的工具变量,估计了产权保护制度对中国经济增长的影响。本文也沿用了这一做法,以各地级市1919年每千人基督教教会初级小学注册学生人数(iv)及其平方(iv2)作为产权保护指数的工具变量①本文之所以将iv2也作为财产权利保护指数的工具变量,是考虑到当只有一个工具变量时,我们无法通过Hansen检验来判断工具变量是否满足过度识别的约束条件。各地级市1919年每千人基督教教会初级小学注册学生人数数据摘自方颖和赵杨[15]。。需要说明的是,本文用到的被访问家庭户所在的4个直辖市和49个地级市中,有9个地级市缺失了工具变量iv的数据,因此,我们删除了来自这9个地级市的家庭户①这9个地级市分别是兰州、南宁、贵阳、遵义、洛阳、南阳、周口、九江、上饶。;另外,虽然还有17个地级市缺失了工具变量 iv的数据②这17个地级市分别是安庆、芜湖、三明、保定、廊坊、唐山、黄冈、宜昌、常德、衡阳、株洲、济宁、宝鸡、咸阳、德阳、宜宾、玉溪。,但我们却能获取它们所属省份的其它地级市的相关数据,因此,为了增加样本的数量,我们保留了这17个地级市的家庭户,并以它们所属省份的其它地级市数据来近似衡量变量iv。

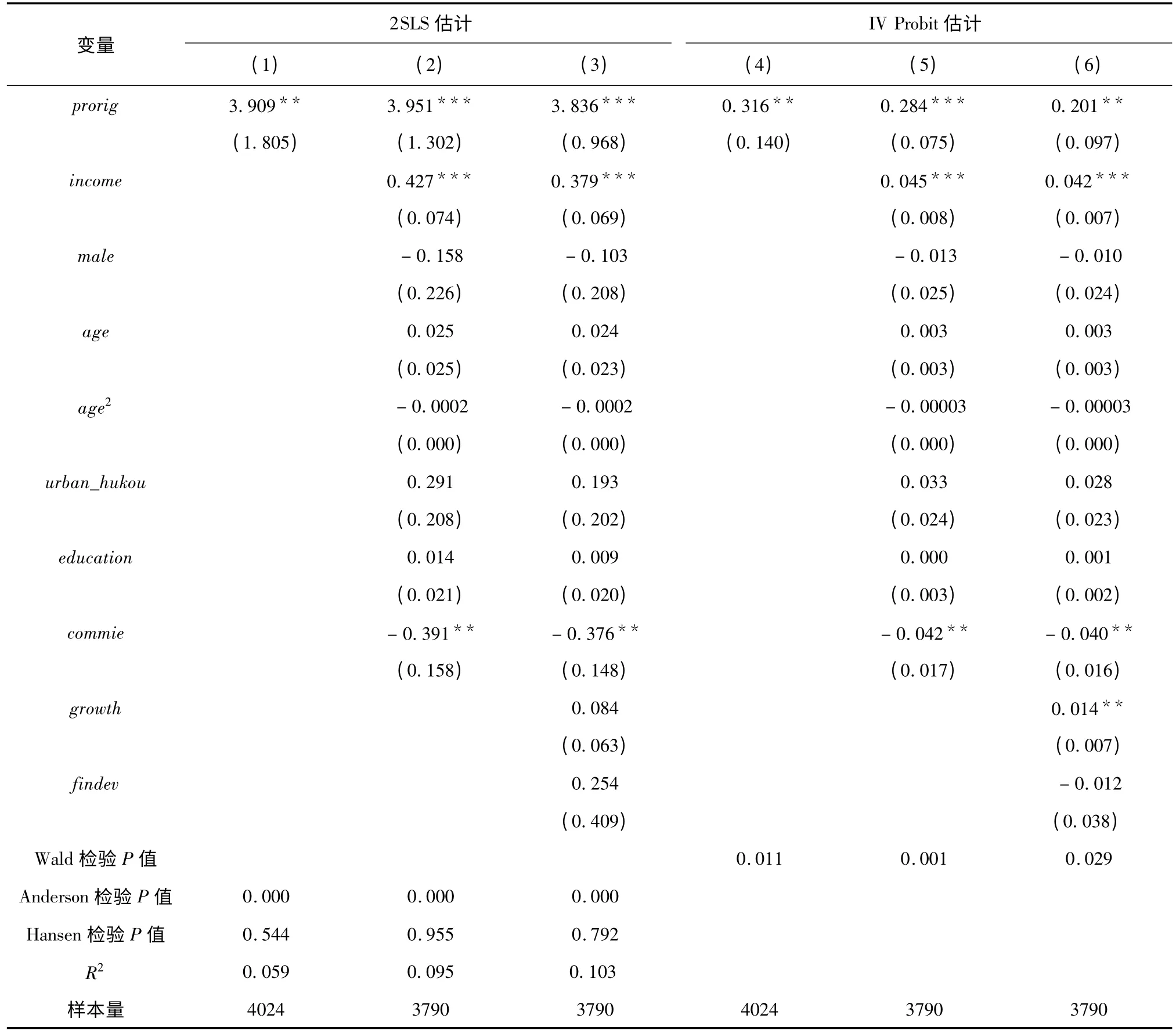

表3 工具变量法估计结果

表3中汇报了工具变量法的估计结果。第1-3列中的被解释变量是家庭财产性收入的自然对数(proinc),这时的Anderson检验显著地拒绝了工具变量是弱工具变量的原假设,Hansen检验则未能拒绝工具变量满足过度识别约束条件的原假设,这说明基督教教会小学注册数(iv)及其平方(iv2)是产权保护指数的有效工具变量。同时,产权保护指数变量prorig的回归系数在各列中都是显著为正的,说明产权保护水平的提升能够显著地提高家庭的财产性收入。第3列的回归结果显示,样本城市的产权保护指数上升一个标准差(0.237),将会促进家庭财产性收入增长91% 左右,这个增幅是非常可观地,也恰好验证了我们在前文提出的假说性观点,即不完善的保护制度可能是造成当前中国家庭缺少财产性收入的根本原因。

第1-3列中,只有家庭收入的自然对数income和户主的中共党员身份commie这二个控制变量通过了显著性检验。其中,变量income的回归系数显著为正,说明家庭总收入的增长能够显著地促进家庭财产性收入的增长,家庭总收入1%的增幅能够促进家庭财产性收入增长0.379个百分点左右(第3列)。变量commie的回归系数显著为负,说明户主的中共党员身份显著降低了家庭的财产性收入,与户主不是中共党员的家庭相比,那些户主是中共党员的家庭的财产性收入要低37.6% 左右。虽然有文献研究发现,中共党员身份能够为劳动者带来额外的工资溢价[22],但本文的研究却表明中共党员身份不利于其家庭财产性收入的增长。主要原因可能是,与非中共党员相比,中共党员(特别是担任领导干部的中共党员)需要接受额外的党章党纪的约束,这使得他们可能会更少的参与家庭金融市场及其他投资理财活动。例如,《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》第一章第二条就明确规定:“禁止私自从事盈利性活动”①《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》全文可参阅中国新闻网(http://www.chinanews.com)。。另外,户主是中共党员这一特殊的政治身份,可能也会促使这些家庭在接受访问时,低报或者不报其家庭真实的财产性收入,这也可能是造成变量commie估计系数显著为负的重要原因。变量findev的回归系数虽然为正,但并未通过显著性检验,说明金融发展对中国家庭财产性收入的影响是不显著的,这也印证了我们之前的判断,即金融市场的发展滞后,可能不足以完全解释中国家庭缺少财产性收入的现象。

第4-6列中的被解释变量是家庭是否享有财产性收入的二值变量,Wald检验结果显著地拒绝了产权保护指数prorig是外生变量的原假设。此时,变量prorig的边际概率系数在各列中都显著为正,说明产权保护水平的提升能够显著增加中国家庭享有财产性收入的概率。第6列回归结果显示,样本城市的产权保护指数上升一个标准差(0.237),中国家庭享有财产性收入的概率将会因此上升4.76%左右。显然,4.76%的家庭享有财产性收入的概率增幅也是相当可观地,因为在CGSS2006调查的家庭户中,享有财产性收入的家庭仅占10.59%,这也说明不完善的产权保护制度是造成中国家庭缺乏财产性收入的根本原因。

控制变量在第4-6列中的回归结果与第1-3列中类似。变量income的边际概率系数显著为正,说明家庭总收入的增长显著地提高了家庭享有财产性收入的概率,家庭总收入增长1%,家庭享有财产性收入的概率会因此提高 4.2个百分点。变量commie的边际概率系数显著为负,说明户主的中共党员身份显著降低了家庭享有财产性收入的概率,与户主不是中共党员的家庭相比,户主是中共党员的家庭享有财产性收入的概率要低4个百分点左右。变量 growth的边际概率系数显著为正,说明GDP增长也显著地提高了家庭享有财产性收入的概率,样本城市 GDP增长率每当上升一个标准差(1.959),家庭享有财产性收入的概率则会因此提高2.74%,但这远不及产权保护指数提升一个标准差对家庭享有财产性收入概率产生的影响规模。变量findev的边际概率系数也未能通过显著性检验,说明金融发展并不能显著提高中国家庭拥有财产性收入的概率。

(三)稳健性检验

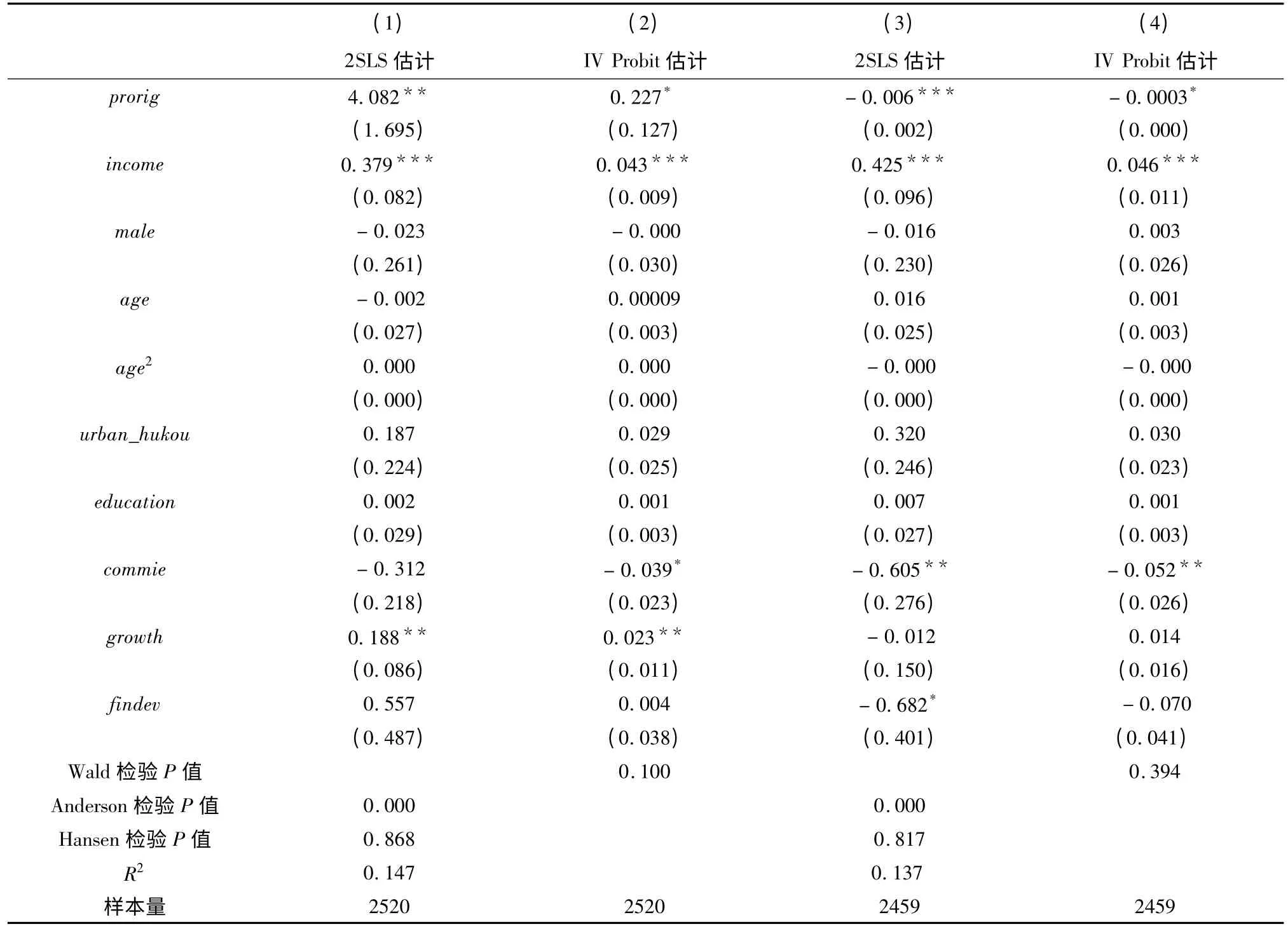

我们在样本中保留了变量iv数据缺失的17个地级市的家庭户,并以他们所属省份的其它地级市数据来近似衡量变量iv。但上述替代处理方式可能造成这17个地级市的变量iv存在较为严重的测量误差,进而导致变量prorig回归系数的工具变量法估计量也不具有一致性。因此,我们删除了来自这17个地级市的家庭户,再一次用工具变量法估计了回归方程。结果显示(表4中第1和2列),变量prorig的回归系数(第1列)和边际概率系数(第2列)都是显著为正的,说明产权保护水平的提升,不仅显著地促进了家庭财产性收入的增长,而且也显著地提高了家庭享有财产性收入的概率,这与之前表3中的结果是一致的。

另外,本文的数据,是从企业层面收集的信息。但是,企业与家庭在面对“掠夺”行为时所具有的私人保护能力却是不一样的。一般来说,由于企业比家庭具有更强的经济规模和社会影响力,企业在面对“掠夺”行为时也会具有更强的私人保护能力。因此,以从企业层面获得的衡量产权保护的数据,来衡量家庭层面的产权保护水平,结果也可能会存在较为严重的测量误差。鉴于此,本文使用陈刚和李树[23]收集的各地级市(包括直辖市)政府官员的腐败率,并以此作为反向度量产权保护水平的指标①陈刚和李树[23]是以人民检察院立案侦查的贪污贿赂等职务犯罪的涉案人数来衡量各地级市(包括直辖市)政府官员的腐败率。本文样本中包括的各直辖市和地级市的官员腐败率的数据摘自陈刚和李树[23]。。显然,不论是对于企业还是家庭而言,政府官员的腐败行为都会加剧它们的财产被“掠夺”的风险。以官员腐败率作为反向度量产权保护水平的工具变量估计结果显示(表4中第3和4列),变量prorig的回归系数(第3列)和边际概率系数(第4列)仍然显著为负,说明官员腐败率的上升不仅显著地降低了家庭的财产性收入,而且也显著地降低了家庭享有财产性收入的概率。如果样本城市的官员腐败率降低一个标准差(276.3),家庭的财产性收入将会因此增长165.78%左右,家庭享有财产性收入的概率则会因此提高8.29%左右。

表4 稳健性检验结果

五、总 结

当前,缺少财产性收入是中国家庭收入结构失衡的一个重要方面。这不仅抑制了中国国内需求的增长,恶化了宏观经济的外部失衡,还可能促使中国经济陷入所谓的“中等收入陷阱”。因此,十七大报告中明确提出了“创造条件使更多群众拥有财产性收入”的收入增长和分配战略。现有文献一般将中国家庭缺少财产性收入归结为金融市场发展滞后造成的家庭投资理财产品欠缺和投资渠道缺乏。但是经验事实表明,中国的金融市场在过去10年里取得长足发展的同时,家庭的财产性收入却并未迎来相应的增长,这说明金融市场发展滞后不足以完全的解释中国家庭缺少财产性收入这一现象。

与现有文献中的观点不同,本文认为不完善的产权保护制度可能是造成中国家庭缺少财产性收入更为根本的因素。因为,不完善的产权保护制度,一方面会促使家庭更少的投资金融资产,另一方面也将促使家庭把更多的资源用于“掠夺”和防范“掠夺”等非生产性活动,这都不利于家庭财产性收入的增长。本文基于中国微观家庭数据的研究也证实,产权保护水平的提升不仅显著且可观地提高了家庭的财产性收入,而且,也显著且可观地提高了家庭享有财产性收入的概率。具体来说,如果样本城市的产权保护水平提高1个标准差,家庭的财产性收入将会因此增长91%左右,家庭享有财产性收入的概率也会因此提高4.76%左右。上述发现的政策含义是,建立完善的产权保护制度,可能是增加中国家庭财产性收入最重要的制度基础。

本文提供的经验证据也说明,产权保护等正式制度在中国经济成功转型的过程中,同样发挥着重要的作用,而不是一些文献所认为的不重要。并且,可以预见的是,随着中国继续深化改革其市场经济体制,“关系”型交易契约会逐渐的弱化,产权保护等正式制度在资源配置和界定微观个体的激励方面将发挥更具决定性的作用。

[1]Fräβdorf A,Grabka M,Schwarze J.The impact of household capital income on income inequality-A factor decomposition analysis for the UK,Germany and the USA[J].Journal of Economic Inequality,2011,9(1):35-56.

[2]曾康霖,范俏燕.论财产性收入与扩大内需[J].经济学动态,2009(9):44-48.

[3]巴曙松.财产性收入的应有条件[J].金融经济,2008(4):15-16.

[4]陆磊.居民的财产性收入、市场准入与宏观调控[J].南方金融,2007(11):4.

[5]易宪容.如何让更多群众拥有财产性收入[J].人民论坛,2007(215):20-21.

[6](美)阿尔钦.产权:一个经典注释[A].(美)科斯.财产权利与制度变迁——产权学派与新制度经济学派论文集[C].上海:上海三联书店,1994:166-178.

[7]陈刚.法官异地交流与司法效率——来自高院院长的经验证据[J].经济学(季刊),2012,11(4):1171-1192.

[8]福建漳州中院课题组.从民商事案件个案审理周期与月结案率看基层法院的司法效率[J].人民司法,2006(6):38-43.

[9]贺卫方.中国司法管理制度的两个问题[J].中国社会科学,1997(6):117-130.

[10]Long C.Does rights hypothesis apply to China[J].Journal of Law and Economics,2010,53(4):629-650.

[11]Acemoglu D,Johnson S,Robinson J.The colonial origins of comparative development:an empirical investigation[J].American Economic Review,2001,91(2):1369-1401.

[12]Hall R,Jones C.Why do some countries produce so much more output per worker than others?[J].Quarterly Journal of Economics,1999,114(1):83-116.

[13]Huang Y.Capitalism with Chinese characteristics[M].Cambridge:Cambridge University Press,2008.

[14]Allen F,Qian J,Qian M.Law,finance,and economic growth in China[J].Journal of Financial Economics,2005,77:57-116.

[15]方颖,赵扬.寻找制度的工具变量:估计产权保护对中国经济增长的贡献[J].经济研究,2011(5):138-148.

[16]Bai C,Lu J,Tao Z.Property rights protection and access to bank loans:evidence from private enterprises in China[J].Economics of Transition,2006,14(4):611-628.

[17]Lin C,Lin P,Song F.Property rights protection and corporate R & D:Evidence from China[J].Journal of Development Economics,2010,93:49-62.

[18]Lu Y,Png I,Tao Z.Do institutions not matter in China?Evidence from manufacturing enterprises[J].Journal of Comparative Economics,2013,41:74-90.

[19]Sonin K.Why the rich may favor poor protection of property rights[J].Journal of Comparative Economics,2003,31(4):715-731.

[20]冯时,徐建国.不公、不平与经济增长[J].南方经济,2012(11):102-113.

[21]陈刚,李树.政府如何能够让人幸福?——政府质量影响居民幸福感的实证研究[J].管理世界,2012(8):55-67.

[22]Appleton S,Knight J,Song L,Xia Q.The economics of Communist Party membership:the curious case of rising numbers and wage premium during China’s transition[J].Journal of Development Studies,2009,45(2):256-275.

[23]陈刚,李树.管制、腐败与幸福——来自CGSS(2006)的经验证据[J].世界经济文汇,2013(4):37-58.