追寻朝圣者的脚印

尼佬

这就是印度,法国的壳,葡萄牙的壳,英国的壳,下面都依然生存着一代又一代的圣人和导师。与泰米尔邦紧密相连的喀拉拉邦,有着历史悠久的叙利亚基督教信徒,然而这些被亚述人影响的印度人,也有人抵挡不住圣人的能量,最终随之而去,落入印度最深的精神传统中。

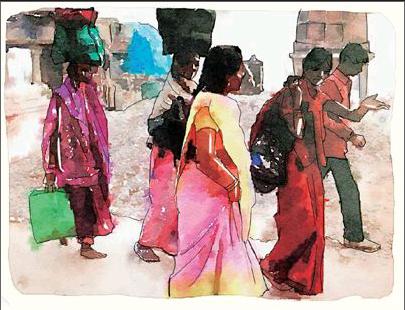

也因此,印度可能有世界上最多的旅行人群,从喜马拉雅到印度洋,神的居所无处不在,每一个印度人从青春到年老,都会经历过多次朝圣的旅行,这种跋山涉水的幅度和频次,远远超过西藏人至拉萨和穆斯林至麦加。这当然不是旅游,可是行到几千米高的雪山草地,奔去无边无际的印度洋,那种与土地和海洋的亲近感,跟通常的旅人,也未必有什么差别。

泰米尔偏偏又是一个朝圣地相当丰盛的土地。13世纪方灭亡的朱罗(Chol)王朝被公认是印度教最坚强的堡垒,在它的鼎盛时期,整个南印度和斯里兰卡都是其领地,穆斯林的各个王朝都只能停留在德干高原北部,也就是今天海得拉巴一带。这个王朝给泰米尔地区留下的痕迹,就是各种繁复华丽的南印度式印度教高塔,印度教传播到巽那群岛和中南半岛上也是这个王朝的功劳。

从本地治里出发到印度次大陆最南端的科摩林角,如果搭乘火车的话,必须西行几十公里到维勒布勒姆搭乘。我看了看地图,决定继续西行到蒂鲁文纳默莱,中间还会经过京吉,两地都有山中巨塔,塔中神鬼满天,这便是泰米尔的风格。

这却是个错误决定。每年12月,在巨大的Arunachaleswara神庙里,湿婆化身为火焰,人民举着火焰在街上游行。当我背着大包,从八百米外的车站,被人潮挤到神庙跟前的时候,我才明白这个仅有中国三分之一面积的国家,12亿人口所爱戴的宗教节日究竟代表着什么——那几乎相当于春节前后的广州站。

我立刻决定离开,即使没有看到那个圣人得道的石窟。所有的酒店旅馆都人满为患。还好到金奈的车持续不停地开着,据说一直到凌晨,可见印度人对信仰的全力投入。车海在神庙的视力范围时,我看见那高大的山岭下面,烟花璀璨,在渐黑的暮色里明亮动人,一路上,人们在门口点亮了烛灯,光线微微地打在黑夜中的树梢,比白天更像神的国度。

泰米尔地区的神庙形制都差不多。主入口通常为东门,只因南面是死神阎罗的主位,所以面南的山门上有些会有长明灯,由死者家属奉献灯油,为死者祈福。几乎每一个入口上的高塔都繁复华丽,中部马杜赖市的神庙尤为典型。几年前,这里发生了一起跳塔事件,登塔与那些神灵亲密接触已经不可能,不过神庙内部高大的走廊和精美的雕像在灯光映照下,倒是十分震撼。

和马杜赖比起来,更得我欢心的是朱罗王朝首都的布里哈迪斯瓦拉神庙(Brihadishwara Temple)。那天碰到大雨,一群盛装的印度妇人衣衫尽湿地奔跑着,小跑进入湿婆神的宫殿让我印象深刻;而看守庙宇的人也和庙宇本身一样磅礴大气,让我得以进入庙心拜见供奉的湿婆。神庙大门里,湿婆坐骑“难提”神牛亦有自己的宫殿,与66米的主塔面面相觑超过千年,从不曾起身,只受万民的爱戴。

坦贾武尔并不在国铁南北方向的干道上,所以去印度版的天涯海角,还得坐车到几十公里外的崔琦,再直直乘车南下,最后开进一片椰林中时,次大陆南方的终点站坎亚库马瑞就到了。这是一个非常小的站,却拥有开往新德里的,长达5000公里的车次,可见它在印度地缘上的地位——一定要跟首都发生联系才行。

从火车站走出来,穿过村子里的两座教堂,步行不到10分钟,我就已经看见科摩凌角无边无际的灰蓝海洋,就像在恒河里那样,各地的印度人高兴地在海里浸泡着,穿着短裤或沙丽。

可这个三洋交汇之地的视线并不是毫无阻拦,这里的庙宇实在太多了。位置最好,处于正中的是遥望印度洋的甘地纪念馆,这座建筑采用的元素大有深意:印度教的尖顶和三角旗,伊斯兰教的圆顶,天主教的十字架,表达了甘地对印度团结的信念或者说焦虑。甘地馆东边靠近孟加拉湾一侧,又是一个庞大的印度神庙,而两百米外的海上小岛,岛上有把瑜伽带向世界的圣人辩喜的纪念馆,还有据说是湿婆留下的脚印。在海中间,还有与小岛对望的泰米尔诗人的雕像。如此庞杂的聚集,把国族和乡土,神话与现实全部寄托在这个陆地的尽头。就像那些十一世纪建起的神庙一样,不管三七二十一,把城池乡村,河流山峦的保护神全都请上高高的塔楼,就仿佛生活有了方向,不管那常年的季风带来的沉泥有没有深陷足底。

你亦看到,甘地已跻身神祗之列。在这天涯海角之处,他与湿婆同在。而在几千公里的铁路里程之外,四千米的高山湖泊里,亦洒有他的骨灰,这里亦是湿婆居所。

北印度虽然历经多年的穆斯林统治,但毕竟是印度文明最早泛滥的地区,圣地依然不少。恒河是自然而然的母亲河,但如果一定要我跳进河里,比起与平原大地的颜色浑然一体的瓦伦纳西河段,我更能接受北阿坎德邦赫尔德瓦和瑞诗凯诗,这亦是恒河朝圣的两个重要上游地点。这一地区,婉转于山峦的恒河水尚碧绿,在一些拐角,甚至有算得上干净优雅的白沙滩,已经出现了遮阳伞,就像3800米海拔的莫那利垭口一样,充斥着吵吵嚷嚷前来度假避热的德里中产阶级。

我在比河岸要高出几百米的高堤(High bank)住了几日,在山中硕大的苹果树下篱笆园中的餐厅,和嬉皮士、瑜伽练习者们一起吃素食。山间旅馆和小路都是迷人的,时有风过松尖。这当然好,可是太偷懒于游客的舒适区。于是我决定在这一地区喜马拉雅入口的四神庙选一个去朝拜,否决了最受欢迎的恒河源,而是选择了柯达纳特(Kedarnath),这座位于曼达继河(Mandakini river)源头的神庙是湿婆的居所之一,史诗《摩诃婆罗多》讲述过它的故事。传说湿婆在这里修行瑜伽,这大概是瑞诗凯诗成了瑜伽圣地的原因之一。如果从空中看,柯达纳特神庙所处的位置距离冈仁波齐并不算远,大致也可被认为是湿婆宫殿的前厅罢。

我没有想到的是,四神庙地区在2013年6月遭遇了百年来最严重的山洪暴发,规模之大,被称为“喜马拉雅海啸”,尖冰和石块从雪山上横冲直撞下来,冲破了峡谷两边,让上万朝圣者困于山中,死亡人数上千,其中柯达纳特占了一半。神奇的是,一块落下的巨石卡在神庙后的一座石砌建筑之中,阻止了洪水对神庙的冲击。于是,洪水冲毁了神庙附近一千米所有的旅店和服务设备,一路上,印度政府为朝圣者准备的数十个休息补给站也全部损坏。

有人说这是女神的报复。从瑞诗凯诗到这里的路上,有一个小镇叫斯利那加(与克什米尔首府同名),那里有一座供奉德维扎里女神的小庙,她的信奉者认为,是她保护北阿坎德邦免于灾害,修建水电站的公司却执意于6月16日移动庙宇内的黑石神像,数个小时后,洪水便降临了。

在这里我进行了此生几乎是最长的一次徒步:整整十三小时,山崩让原本可行车的地区也不得不徒步,那些帮你背行李和牵马的尼泊尔人也回家乡去了,不见踪影。一路上,我见到坚守在峡谷和三千五百米草甸的士兵,亦见到在救援朝圣者时永远倒在山中的直升飞机。那座湿婆的神庙果然安然无恙,只是乌云密布,难以见雪。回去仍剩两小时路程时,天已暗黑,我没有祈求湿婆的保佑(毕竟啊,他是毁灭之神),而是打开了Kindle最强的阅读光,用这可以照亮5米的现代产品,走完了朝圣者的归路。endprint