台湾地区性侵犯罪刑事立法、司法探析

王焕婷

台湾地区性侵犯罪刑事立法、司法探析

王焕婷

台湾地区妇女团体性自主意识的觉醒推动了性侵害犯罪于1999年的大规模修正。性价值观的变化使得重视个体权利的性自主权此一具体法益观取代社会性伦理秩序此一抽象法益观;法益观的变革导致性交、猥亵两种基本性侵犯罪类型概念界限的位移,也使得性交猥亵犯罪的行为主体及行为对象予以扩大化,实现了对两性的平等对待和保护,而“违反其意愿之方法”对“致使不能抗拒”用语的取代,使性侵犯罪是对性自主权的侵害的不法本质得以在犯罪构成上具体体现出来。由于理解上的差异,司法人员对于性侵犯罪各罪犯罪构成及罪界关系均产生较大分歧。

台湾地区;妨害性自主罪;立法;司法

一、台湾地区妨害性自主罪立法观

(一)台湾地区妨害性自主罪立法沿革

从历史的维度看台湾地区性侵犯罪演变轨迹,可将其源头追溯至几易其稿而成形于1910年的《钦定大清刑律》(以下简称《大清新刑律》)第二编第23章规定的奸非及重婚之罪的第283条至第294条。中华民国成立时,因急于颁法,沿用《大清新刑律》而成《中华民国暂行新刑律》,而性犯罪章之内容并未修改。及至1918年《第二次刑法修正案》时,设立第16章妨害风化罪,修改原“奸非及重婚罪”章之内容,其在修正理由中表示:“原案本章罪名奸非及重婚罪,本案以其不能包举各种猥亵行为,例如原案第292条贩卖淫秽书罪不得名之为奸非及重婚罪是也,故本案拟改为今名。”①台“最高法院”大法官第617号解释。同时又另立第17章,将原案有关重婚部分条文移入。因为“原案重婚及有夫奸等罪,不独有伤风化,且直接妨害婚姻及家庭之制,本案以其所侵犯之法益不同,故拟将各该条纳入妨害婚姻及家庭罪。”②台“最高法院”大法官第617号解释。1928年民国修法,整部刑法体例及诸多内容发生根本变化,而关于妨害风化罪各罪之犯罪构成,亦更为详细、完整,罪名亦有增加。③参见蔡鸿源主编:《民国法规集成(第65册)》,黄山书社1999年版,第271页。1935年1月1日,民国政府再次对该部刑法予以修正,关于妨害风化罪章之内容,在原有规定的基础上又做出部分修正(主要是个别犯罪法定刑和性侵被害人年龄)。④同上,第250~251页。不过从修法看,台湾地区关于性侵犯罪的规制始终在妨害风化罪章之内进行的,意即性侵犯罪的法益均被视为社会风化此一社会法益。而后,台湾关于性侵犯罪形态的规制得以长期维持。

1935年后,台湾地区关于性侵害犯罪的修正肇始于1994年,不过此次修法仅对第77条假释条款

在性侵犯罪诉讼程序上,此次亦做出修正,原“刑法”第236条规定,“第221条至第230条之罪,须告诉乃论。”修正后的“刑法”第236条则规定,“第230条之罪,须告诉乃论。”也即依照1935年刑法,包括强奸罪在内的诸多性侵害犯罪均依当事人告诉方进入司法程序,而此次修正则仅将血亲性交罪作为告诉乃论罪,妨害性自主犯罪各罪除229条之1规定的犯罪外均为公诉案件。

台湾地区最新一次关于妨害性自主罪的修法是在2005年,不过此次只是小修小补的对性交之定义①修正后该项为:称性交者,谓非基于正当目的所为之下列性侵入行为:一、以性器进入他人之性器、肛门或口腔之行为。二、以性器以外之其他身体部位或器物进入他人之性器、肛门之行为。、对妨害性自主犯罪人的强制诊疗(第91条之1)和第222条②该条主要修正了:将本罪法定刑改为七年以上有期徒刑;该条之加重情节二修改为“对未满十四岁之男女犯之者”、将情节三修正为“对精神、身体障碍或其他心智缺陷之人犯之者”(第225条乘机性交猥亵罪之对象范围亦同于该修正);该罪未遂犯亦处罚之。部分内容进行修正。当下台湾关于妨害性自主罪的规制主要是1999年的修法成果。由于台湾现行“刑法”为1935年修法版本,因而本文重点探讨1999年台湾关于性侵犯罪修法内容。

(二)台湾地区1999年妨害性自主罪修法内容略述

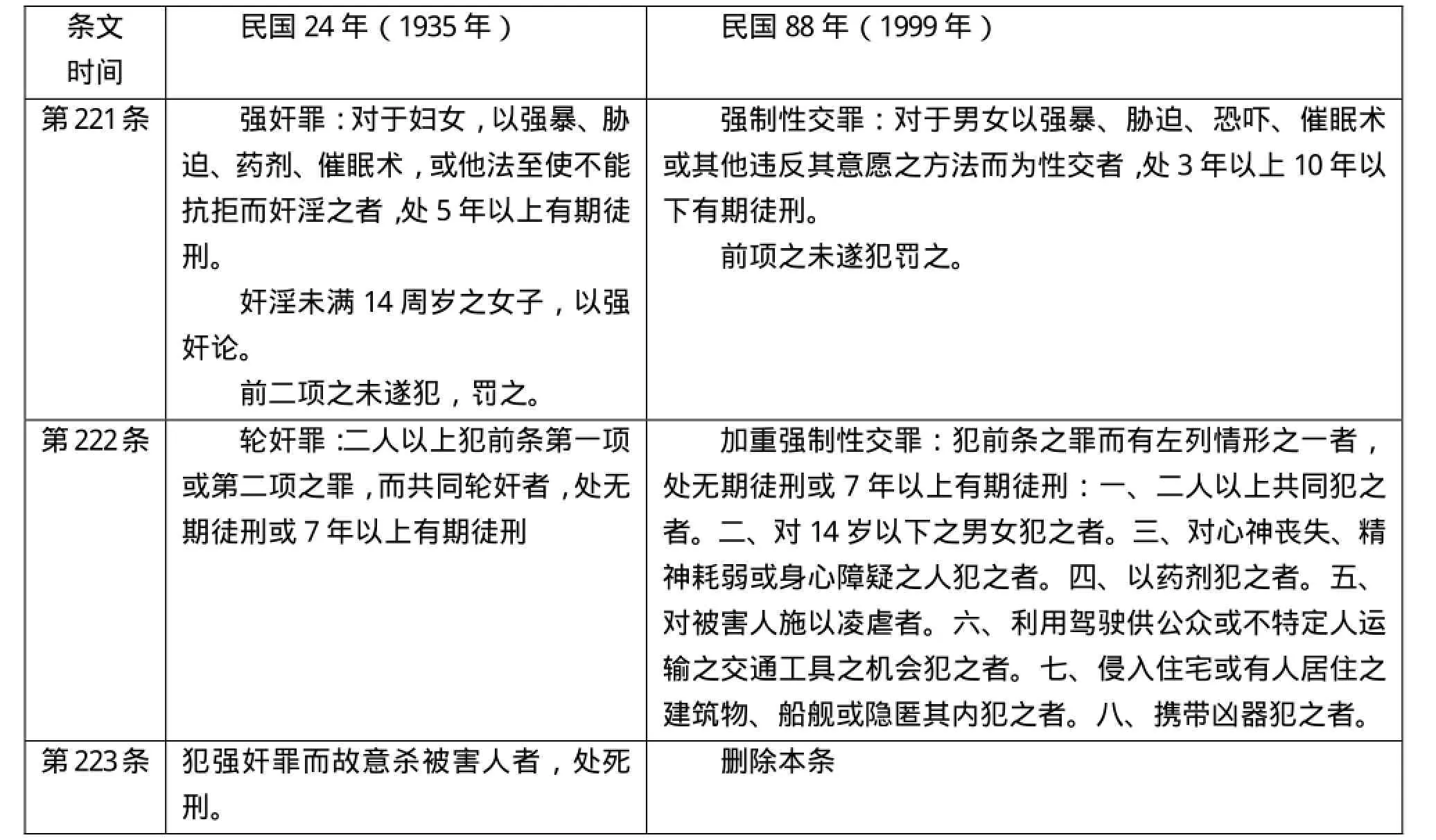

条文时间民国2 4年(1 9 3 5年) 民国8 8年(1 9 9 9年)第2 2 1条 强奸罪:对于妇女,以强暴、胁迫、药剂、催眠术,或他法至使不能抗拒而奸淫之者,处5年以上有期徒刑。奸淫未满1 4周岁之女子,以强奸论。前二项之未遂犯,罚之。强制性交罪:对于男女以强暴、胁迫、恐吓、催眠术或其他违反其意愿之方法而为性交者,处3年以上1 0年以下有期徒刑。前项之未遂犯罚之。第2 2 2条 轮奸罪:二人以上犯前条第一项或第二项之罪,而共同轮奸者,处无期徒刑或7年以上有期徒刑加重强制性交罪:犯前条之罪而有左列情形之一者,处无期徒刑或7年以上有期徒刑:一、二人以上共同犯之者。二、对1 4岁以下之男女犯之者。三、对心神丧失、精神耗弱或身心障疑之人犯之者。四、以药剂犯之者。五、对被害人施以凌虐者。六、利用驾驶供公众或不特定人运输之交通工具之机会犯之者。七、侵入住宅或有人居住之建筑物、船舰或隐匿其内犯之者。八、携带凶器犯之者。第2 2 3条 犯强奸罪而故意杀被害人者,处死刑。删除本条

第一项之未遂犯罚之。第2 2 9条 诈术奸淫罪:以诈术使妇女误信为自己配偶,而听从其奸淫者,处3年以上1 0年以下有期徒刑前项之未遂犯犯处罚之。 增订第2 2 9条之1:对配偶犯第2 2 1条、第2 2 4条之罪者,或未满1 8岁之人犯第2 2 7条之罪者,须告诉乃论。诈术性交罪:以诈术使男女误信为自己配偶,而听从其为性交者,处3年以上1 0年以下有期徒刑。前项之未遂犯罚之。

1.“性交”对“奸淫”概念的取代

台湾地区1999年大规模修正性侵犯罪,源于其旨在“刑法”条文中明确“性交”定义,“性交”定义明确化,“猥亵”概念亦得明晰。虽然性交和猥亵均为侵害人之性权利行为,两者的区分仅是技术上的,但性交之不法程度高于猥亵之不法程度,其责任承担亦较猥亵高,所以实有区分之必要。不过,性交概念增至条文中,并未使刑法“增肥”,因为在分则有关性侵犯罪中,其替代的是“奸淫”概念、替换了相关“奸”之罪名。如第221条,原强奸罪罪状中的“奸淫”转换为“性交”,罪名亦转换为“强制性交罪”。

2. 条文体系上的变化

直观从条文看,此次进行的体系修正有:(1)原“刑法”第221条第2项、第224条第2项被移至第227条,修正后分别作为该条的第1项、第2项(并增加对性交犯罪未遂处罚的规定,使该条文由原来的2项增加为5项)。(2)新增4项内容,分别作为第224、226、227、229条之1。(3)原第223条被删除。(4)将第238条的合并在一项中规定的利用权势奸淫与猥亵犯罪行为予以分离,修正后利用权势性交为本条第1项,利用权势猥亵为本条第2项,并配之以独立的法定刑,关于本条第1项犯罪之未遂规定,为本条第3项。

3. 罪状所描述的各罪犯罪构成变化

(1)男女皆可成为性交犯罪的行为主体和行为对象

依性交定义,性交在取代奸淫概念的同时,使强奸行为样态得以扩张,亦扩张了性交犯罪的行为主体和对象的范围。因为奸淫概念下的行为主体仅为男性而行为对象仅为女性,而性交概念下的各性交犯罪的行为主体既可以为男性亦可以为女性,行为对象亦是男女皆可。由于性交犯罪的行为主体并未明确被表述出来,因而修法主要就行为对象范围予以了修正,如把原第221条强奸罪对象之“妇女”改为“男女”(第225条、227条、229条亦同),移至第227条作为本条第1项,作为原第221条第2项的行为对象的“女子”亦被修正为“男女”。

(2)“违反其意愿”之方法取代“致使不能抗拒”成为强制性交和猥亵罪的概括行为方式

依旧法规定,强奸罪和强制猥亵罪的成立均要求行为人为实现奸淫或猥亵之目所实施的手段行为,必须达到压制被害人反抗的程度,即“致使不能抗拒”,暗含被害人必须奋力抵抗行为人之强制力,因而其入罪标准较为严格,其要求的强制程度较高。修正“刑法”则将其修改为“其他违反意愿之方法”,从字面含义看,只要行为人实施的为达性交或猥亵之目的的手段行为,属于违反被害人意愿之方法即可,而不限于较高程度的强制行为。同时,“恐吓”被规定为强制性交和猥亵罪的一种具体行为方式。

(3)对第222条轮奸罪的修正

原第222条是关于轮奸罪的规定,修法将其罪名改为加重强制性交罪,增加另外七种加重情节,亦将原规定的“二人以上……而共同轮奸者”修正为“二人以上共同犯之者”。二者看似并无差异,不过从对台湾地区“刑法”的体系性理解看,原轮奸罪行为主体均为共同正犯,而依修正之规定,则既可以均是共同正犯也可以是一方为实行犯,他方为帮助犯或教唆犯。由于原强奸罪主体只能为男性,因而轮奸罪主体亦必须均为男性,如果一方为男性,他方为女性,那么双方只能构成第221条之共犯,而非轮奸罪,不过修法之后,如述情形则均构成加重强制性交罪,适用较重法定刑。也即,此规定实际上限定了“刑法”第221条强制性交罪的处罚范围——单独实行犯。

4. 法定刑的修正

除第222条、第225条乘机性交罪、第229条诈术性交罪法定刑未受修正外,其他所涉罪名法定刑均得到修正。从修正后法定刑看,强制性交罪、乘机性交罪、与幼年男女性交罪(仅为未满十四周岁之人)、诈术性交罪基本法定刑一样,均为3年以上10年以下有期徒刑;强制猥亵罪、乘机猥亵罪与幼年男女猥亵罪(仅为未满十四周岁之人)基本法定刑相同,均为6个月以上5年以下有期徒刑。而属第226条作为结果加重犯和结合犯的性交与猥亵犯罪,具有相同的法定刑。较具特色的是第227条,修法规定,与未满十四岁男女性交,处3年以上10以下有期徒刑,而与已满14周岁不满16周岁男女性交,处7年以下有期徒刑。本条对猥亵犯罪亦依据年龄不同对法定刑做区别规定。

(三)台湾地区性侵犯罪修正的法理探讨

静态的刑事立法规定作为“是”的状态呈现出来,如果不知其“为何是”这样,亦难深刻把握其修法之精髓。而惟有了解规范背后的文化或思想观,方能更好地对其进行的理解,因而在此需进一步探讨其修法理念。

1. “贞操”不是一种法益

对于“贞操”是否是一项权利的发问,源于对性侵犯罪保护法益或规范保护目的的探讨。因为任何法规范的设立,总是为了保护特定的对象。从台湾地区刑事立法沿革看,奸非及重婚罪向妨害社会风化罪称谓的转变,并未彰显任何文化观念的变迁。因为在此名目下,性侵犯罪规范维护的还是社会伦理纲常与性价值秩序。当深入考察这段历经沧桑的修法史时,会发现其所维护的这种空洞的、模糊的社会伦理纲常与性价值秩序存在着一个具化的焦点——贞操。而贞操观念实际是古之中外性侵犯罪得以架构之本源。贞操依社会观念是指个体的人的性清白,而既然认为性侵犯罪维系的是具体的人的贞操,那么受伤害的自是性清白不受玷污的个体的人,因而性侵犯罪保护的应该是个体的“贞操权”,但又为何将对个体的性清白的侵犯视为侵犯了性价值秩序?在此需要以历史为起点,对这种被称为“权”的贞操进行考察。

如果将贞操视为一种权利,那么贞操权的确立首先需要社会主体产生对人的性清白进行保护的观念。但自父系社会以来产生的贞操观,实际源于丈夫对妻子性资源的独占。古之社会,男女结合进行性行为的主要目的就是繁衍后代、维系家族血统。而“血统的意义不仅在于从自然身份上确立父权的支配地位,还是继承财产的依据。为了确保把自己的财产传给嫡亲血统的后代,就必须对配偶的性资源进行独占。”①聂立泽、徐骏:《性犯罪法律评价的价值审视》,载王牧主编:《犯罪学论丛(第3卷)》,中国检察出版社2005年版,第259页。因而当行为人对他人之妻子实施“奸”之行为,被视为是对丈夫性资源独占权的侵害又因为“奸”的行为会导致女性怀孕,从而也可能侵害到家族血统的纯正。这是有悖社会伦理道德规范的,侵害了社会伦理纲常和性规范秩序,而法为了维护此种秩序,就要对通奸、强奸中的行为人施以刑罚。

而且,父权、夫权社会中,为了维护男性家族血统的纯正、维系男性对自己性资源的独占,妇女必须维护自己的“贞操”不受侵犯,也因此,贞操实际就是妻子对丈夫性的忠诚,即要确保自己的性只能为丈夫占有,其不能与丈夫之外的第三人发生性行为(将贞操理解为“性清白”似乎是不准确的)②因为何谓性清白也是一个说不清道不明的事物,强奸已经发生性行为的已婚妇女,似乎没有侵犯其性清白,因为其与夫君在被其他男性强奸之前已经发生性交,已有性经验,性也不是“清白”的了。而如果将强奸的客体仅限为尚未出嫁少女,则这样的解释则又违背了法规范目的。。通奸行为更是万万不可为之,因为女性与婚外第三人“通奸”或“合奸”,违背了维持贞操的义务,侵害了丈夫对其性的独占,也可能导致家族血统的不纯正,而这是传统社会伦理规范所难以忍受的行为。所以,通奸罪亦处罚没有维持贞操的女性,其社会观念基础就在于此。因此即使在强奸行为中,妇女为避免“失贞”必须奋力抵抗。

所以“贞操”不是权利而是义务。而法律保护女性贞操的见解,也并不是从将贞操视为女性的一种权利的角度看待的,其保护妇女贞操实质是保护男性对配偶的性资源独占权,因而强奸、通奸中的男性对他人配偶贞操的侵害,亦是对该“他人”权利的侵害,而非对奸淫行为中的妇女权利的侵害。因为传统社会中妇女是男性可以支配的是客体,不具法律主体地位,因而没有权利,自无有权利受到侵害。

同时,从贞操观念产生之社会根源看,贞操总是与人类社会依生理机能而加以区分的与男人相对应的女人“捆绑”在一起,贞操亦总是指女性的贞操。因而,自此亦能明白,不管是清末以前的历代法律还是作为持续千百年的礼法之争产物的《大清新刑律》及至台湾地区1935年“刑法”,为何只有女性才是强奸罪的客体,而美国几个世纪以来“司法界经常传送的有关描述强奸的一句经典名言,只有‘针不动的时候才能穿线’①李拥军:《西方性侵犯罪立法的趋势》,载《人民法院报》2005年10月21日,第B04版。则生动的揭露出这种认知观念。

这是人类历史发展至近代,对女性以及女性性之态度在法规范上的反映。因而将妨害社会风化作为包括强奸等性侵犯罪所保护的法益,实际上是否认也掩盖了妇女的性权利主体地位。而近代以来,女性性自主意识觉醒下所开启的女权主义运动对于性侵犯罪的立法推动,即使在承认女性亦为性权利主体的观念下,作为传统文化观影响的作为性侵犯罪保护法益的社会风化或社会性伦理秩序或规范重心的“贞操”,不能被换上“权利”②台湾地区在修法之时,有论者主张将强奸罪等侵害个人权利的性侵犯罪的法益在取代妨害风化这一抽象的法益概念上界定为“贞操权”,而中国大陆亦有论者将强奸罪法益视为“贞操权”,具体参见李星漪、贾焕银:《强奸罪中的贞操权的民事法律保护》,载《贵州民族学院学报(哲学社会科学版)》2003年第1期,第56页。的标签,而成为注重性自由和自主文化观念下性侵犯罪保护的法益,因为“贞操”实质上是将女性视为客体,而非与男性对等的主体的观念。贞操观念及该观念下的贞操义务,与近代以来所推崇的个体是权利主体,享有对自己身体包括性的支配权的理念相矛盾。台湾地区1999年对于性侵犯罪的修正,正是取代这种长久以来蔑视女性主体地位的立法观的体现。

2. 性自主权是性侵犯罪保护之法益

台湾地区1999年修法将原法第16章之章名分离为“妨害性自主罪”和“妨害风化罪”,从文献看,其修法理由在于,“按本章第221至229条所规范者,系以侵犯个人性自主权为其内容,第230条以后之内容始为较典型之妨害风化行为,故为彰显个人性决定自由为法律保护之客体,爰将本章章名修正为‘妨害性自主罪’及增订第16章之 1‘妨害风化罪’。”③陈子平:《台湾刑法有关性犯罪修改的相关议题》,载《法学新论》2010年第18期,第2页。修法后,将包括性交、猥亵犯罪视为妨害个人性自由犯罪,即侵犯了性权利主体“自由决定与何人、在何时、以任何之方式进行性行为的权利”④许玉秀:《重新学习性自主——勇敢面对问题》,载《月旦法学杂志》2012年第200期,第311页。也即侵犯了“拒绝己所不欲的性活动”的权利。⑤林志杰、金孟华:《美国女性主义法学发展与性侵害防制法之改革》,载《月旦法学杂志》第182期,第149页。已表明性侵犯罪刑罚的根基是个体的性自主决定权而非社会性之风化,而这种抽象的法益观从历史的角度看实质上是对女性主体地位的默示。法益观的变化彰显出台湾地区修法背后巨大的社会价值观念的变迁。“性自主”得以真正从“性秩序”中走出来,这是传统宗法家族体制下的集体人向独立个体的发展在性侵害犯罪上的体现,也更是一直作为被支配客体的女性向权利主体(女人属于自己,女人也是主体)这一身份归属发生的转变在性侵害犯罪上的彰显。一部性侵犯史,也因此成为一部女性由客体“变回”主体的形象史。

人类社会在不断倡导个体自由权利的进程中,女性群体对自己性决定权这一属于重要的人身自由权利①性自主权,为什么属于较之其他自由权利重要的一项权利,有待进一步思考。的重视,推动着台湾地区女性团体通过修法而使自己以权利主体身份所享有的性自主权得到正确、平等对待,因而深刻影响着台湾地区性侵犯罪格局。

首先,从修法史料来看,关于性侵犯罪的立法修正文本,源于“多年来,妇女团体与女立委对于性犯罪、婚姻暴力、人口买卖、卖淫等问题的关切……刑法修正案的提出,本应无性别差异,特别是制裁性犯罪的性刑法,是本次在妨害风化罪章大翻修的主要版本谢案,却采由朝野各党总共二十二位女立委提案,再由三十八位男立委连署成案提出,男女壁垒分明,而且女教授的提案也是由女律师与女教授为主的研究小组的研议成果……”②林山田:《评一九九九年的刑法修正案》,载《月旦法学杂志》第51期,第28页。由此观之,台湾地区妇女团体对于性侵犯罪修法发挥着重要作用。

其次,性观念得以解放后,对女性性自主权的倡导推动了性侵犯罪内容的变革。(1)性侵犯罪章名的修改彰显性自主权法益得到重视;(2)婚内亦可存在强奸更力证了法注重对性自主权的保护,同时也标志着其与性秩序的分离;(3)总则关于“性交”的定义,扩大性交侵害客体范围——不仅女性属于性客体,男性也可以成为性客体;不仅男性是性权利主体,女性也是性权利主体,男性也可以成为作为主体的女性性欲发泄的工具。(4)妨害性自主罪的诉讼程序亦依有效保障女性受侵害的性自主权更好得到国家保护的理念而得以修改。依据1935年“刑法”第236条之规定,性侵害犯罪属于告诉乃论罪,但“妇女团体以及有关舆论意见,不断反映这个规定的不合理,认为被害妇女可能受到威胁而不敢报案,这将会纵容犯罪人,助长性犯罪的泛滥。这个声浪,甚至扩大到‘两性平权’的议题上。妇女团体声称,民意调查指出,多数人主张应改‘非告诉乃论’。这次修法,除配偶间的强制性交必须告诉乃论外,其余都是‘非告诉乃论’”。③林东茂:《评刑法妨害性自主罪章之修正》,载《月旦法学杂志》第51期,第76页。

女人的身体属于女人,女人享有对自己身体的控制权观念的产生,将女性从男性的附庸、支配中解放出来,女人同男人一样,均是权利的主体,因而,性权利不仅为男人所享有,女人也享有,也即每个人都有性自主权。权利主体观念下催生的性自主意识,其深远的价值在于,其“解构了性权利结构,也因此解构了社会内部的资源分配解构,这是跨越古今中外、历程最漫长的一场权力革命。”④林志杰、金孟华:《美国女性主义法学发展与性侵害防制法之改革》,载《月旦法学杂志》第182期,第159页。

3. 性自主权意识下“致使不能抵抗”被修正为“违反意愿”之方法

台湾地区1935年“刑法”所规定的强奸和强制猥亵罪,要求行为人必须施行“致使被害人不能抗拒”的强制行为,实际上是要求被害人需要尽全力抵抗行为人的性侵。而这一规定实质保留着浓厚的传统法思想,即即使面对的是他人的暴力行为,妇女也必须履行保护贞操义务。我们从《大清律例》的规定可以看出这点。依其规定,“只有在妇女始终抵抗暴徒的性暴力行为,或身亡、或身体部位严重致伤时,法官才将这些案件定为强奸案。”⑤谢先觉:《清代强奸罪面面观》,载《法学杂志》1989年第4期,第44页。即被奸妇女一定要以牺牲性命的精神竭尽全力抵抗行为人,如果抵抗没有达到死亡或重伤程度时,就不以强奸而以通奸对行为人论罪。强奸属于违背妇女与行为人发生性关系之意志行为,通奸则属双方合意的行为,既是合意,则定不会是违反一方意志的非合意,而是合意还是非合意,就是看该妇女是否为了维持贞操而死亡或重伤。⑥实际上这一观念不仅存在于古之中国,在域外亦存有此等观念,甚至是倡导平等理念的西方启蒙思想家,在早期亦认为性侵犯罪中,女人的同意或者参与是自然而然地事情,男人独自一个人不可能完成强奸、女人在任何时候都可以靠自己的体力进行自我保护,如伏尔泰、狄德罗、卢梭等。参见[法]乔治.维加莱洛:《性侵犯的历史》,张森宽译,湖南文艺出版社2003年版,第63~65页。而且由于通奸亦处罚与男性发生性关系的女性,即如果该女性面对行为人的暴力性行为,没有奋力抵抗而出现伤亡结果的话,反而可能被施以刑罚。因而本是性侵行为的被害人却成了犯罪人。

此外该“刑法”虽然对强奸或强制猥亵罪在构成要件上未要求被害人不能抗拒须达死亡或重伤程度,但是实际上“致使不能抗拒”的构罪标准隐含着被害人为抗拒性侵而身体受到一定程度的伤害条件。而从当年台湾修法理由中亦可看出这一默示规格的存在,“原条文之致使不能抗拒,要件过于严格,容易造成受侵害者,因为需要拼命抵抗而致生命或身体方面受更大之伤害,故修正为违反其意愿之方法(即不以致使不能抗拒为要件)。”①蔡碧玉:《刑法部分修正条文重点简介》,载《月旦法学杂志》1999年第51期,第45页。

“违反其意愿”之方法在条文中的确立,是性自主权法益观对以对妇女施加的贞操义务为核心内容的社会风化法益观取代后的产物。法益观的变迁使得性交猥亵犯罪之“手段行为”范围扩大化。修正后,只要能够证明行为人为满足性欲而实施的方法行为依据通常观念属于违背了他人自主与行为人发生性行为的意志行为,即可说明性交猥亵的强制性质。因而,对于“强制”之要求就不再如过去因施加给女性的较为严格的维持贞操的义务而强调行为人施行的只能是高强度的压制妇女反抗的行为那样严格。②这一理解似乎还让我们看到,在将女性作为性客体的旧时代,法对于作为性主体的男性,即使在刑罚的惩治上,亦是宽容的。男性如果不是在破坏妇女贞操的同时,又实施了侵害妇女生命、身体健康的暴力性行为,在认定其属强奸行为性质上,是相当困难的,而这应是男权社会的产品。也即,法不再仅仅只关注那些对被害人实施身体暴力的性侵犯罪行为(这种意识其实就是对被害妇女的不信任),亦注重行为人通过胁迫或恐吓之方式给被害人造成精神压力(精神暴力)情形下所实施的性侵行为是犯罪行为,甚至是行为人实施的非暴力性的使被害人在错误同意下而为性交猥亵的亦属犯罪,因为其均违背了被害人的性自由意志。因而,修法在扩大性交犯罪处罚范围的同时,实质亦暗含了对被当作性客体的人(尤其是女性)之主体地位的肯定,因为性侵犯罪不只是暴力性行为,更为违反了被害人性自主意愿的行为。

二、台湾地区妨害性自主罪司法观

由上观之,台湾地区性侵害犯罪修法以法益观的变革为主线,在此基础上,性侵犯罪各罪犯罪构成要件要素得到相应修正,因而影响着个罪及各罪关系的具体认定,为能深化对台湾性侵害犯罪的了解,从具体性侵害案件是否满足性侵犯罪构成的角度,考察台湾司法界及理论界对于该类犯罪的处理态度,应是一个有效的方法。

(一)违反意愿的方法是“有”还是“无”?违反意愿的方法是否必须是强制方法?强制方法的下限在哪里?

1. 违反意愿的方法应是“有”——热闹的“舌吻”、“摸臀”与“袭胸”案

台湾地区接连出现的“舌吻案”③本案系台湾彰化地方法院2008年度第712号判决事实,大致案情为被告人甲为少女乙母亲之前夫,2007年9月28日,甲于自己家中乘前来家中居住的乙之母夜晚未归之机,双手紧抱乙,强行将舌头深入乙口腔内亲吻。参见法源法律网,http://fyjud.lawbank.com.tw/list2.aspx,访问日期:2015年1月7日。以下所选案件及其判决内容,除有特别说明外,均源自该网站,笔者在下文不再另加以注释。、“摸臀案”④大致案情:2007年12月5日,行为人甲尾随少女进入厕所,在厕所紧邻隔间透过下方通气孔窥视少女如厕,并伸手触摸少女下体,因少女尖叫,随被抓捕。、“袭胸案”⑤大致案情:2005年年11月,被告甲在某内衣特卖会场,佯装选购商品,却靠近左右及后方均挤满其他顾客的被害人A女,佯装选购内衣自A女左臂腋下擦碰其左胸,约10秒左右。,占据了台湾地区司法审判的重要一席,成为民众不可回避的话题,更是跃身成为新闻的主角。

此三个案件,台湾地区检方均以强制猥亵罪提起诉讼。不过巧合的是,台湾地区彰化地方法院做出的初审判决均未以强制猥亵罪论。从裁判文书看,法院均认为,不管是舌吻、摸臀还是袭胸的行为人并无实施违反被害人意愿的强制行为。不符合强制猥亵罪的构成要件。“摸臀案”判决书就明确指出这一点,“被告如由紧邻之女厕隔间向另一隔间之告诉人伸手,因时空限制,客观上亦仅容触摸之举动,无从施以强制力……公诉意旨虽认被告所为,对告诉人强制猥亵,涉有“刑法”第224条强制猥亵罪嫌,惟未举出强制方法之行为态样及强制程度……反之,告诉人发觉被害起身后,被告即未再施以任何触摸行为,已如前述,足见被告于实行触摸行为之历程中,应未对被告人施以违反其意愿之强制方法,所为要与“刑法”第224条强制猥亵罪之构成要件不符……”

不过,三案判决后,引发台湾地区妇女团体激烈抗议,对判案法官的极端抨击,也真是达到了极致。而后“袭胸案”经台中高分院(2007上诉2374)由无罪改判为强制猥亵罪。“舌吻案”亦经台中高院(2008上诉1747)撤销改判,论处被告强制猥亵罪,又经“最高法院”(2008台上6465)判决驳回被告上诉。

应该说,“违反其意愿”之方法对“致使不能抗拒”构成要件的取代,是台湾地区性侵犯罪修法最为重要的一点。不过也许连推动修法的台湾地区妇女团体也没有想到,他们当年引以为豪的修法成果,如今竟是一切关于性侵犯罪认定产生激烈争议的根源,且这种争议随着性侵案件的增多而日益升温。对于性自主决定权法益的重视,修法虽然大大降低了手段行为的强制程度,但是立法者并未否认强制性交猥亵犯罪类型是由违反意愿之行为与性行为所共同架构的行为类型,而违反意愿是由行为人所实施的性行为以外的他行为来表征的。因而,行为人构成强制性交猥亵犯罪,首先必须“有”而非“无”违反被害人意愿行为的实施。其次,违反意愿的行为方式不是性行为,这种行为方式的实施是为性行为的顺利进行服务的。

不过从台湾地区检方以及不同司法机关对上述三类案件的处理态度可以看出,对此一问题,存在根本认识上的分歧。

2. 违反意愿的方法必须是强制方法?

强制性交猥亵犯罪是违反意愿的行为与性行为结合而成的“双行为犯”,不过修法以来,其他违反意愿之行为是否必须具备较高程度的强制性还是可以较“强暴、胁迫、恐吓、催眠术”低还是只要属于违反被害人意愿的方法,即使不具有强制性也可?对此问题,在台湾司法实务中亦产生激烈争议。

具有统一法律见解的台湾“最高法院”,于2007年第6736号判决认为,妨害性自主罪所规制的三种猥亵犯罪,“均以违反被害人意愿之猥亵行为为前提要件的,所异者是违反被害人意愿之程度及所施之手段。故在理解第224条强制猥亵罪中所称“其他违反其意愿之方法”,自不得以重于保护被害人之意愿,不论行为者施用何种手段,只要系以违反被害人意愿之方式而为之猥亵行为,即成立本罪……本条所谓其他违反其意愿之犯法,似应指行为人仍应有与条文列举之所谓强暴、胁迫、催眠术等相当之其他强制方法,足以压制被害人性自主决定权,始足当之,而非只要行为人以任何违反被害人意愿之方法而为猥亵行为者,均构成刑法妨害性自主罪之强制猥亵罪。”从该判决内容看,台“最高法院”认为强制猥亵罪必须以行为人实施了与强暴等具有相当程度的强制行为为要件。

而台湾地区“最高法院”2008年第5次刑事庭会议所做出的决议则认为:“修正后所称其他违反其意愿之方法,应系指该条所列举之强暴、胁迫、恐吓、催眠术以外,其他一切违反被害人意愿之方法,妨害被害人之意思自由者而言,不以类似于所列举之强暴、胁迫、恐吓、催眠术等相当之其他强制方法,足以压抑被害人之性自主决定权为必要,始符合立法本旨。”①卢映洁:《强制猥亵与性骚扰“傻傻分不清”?——评最高法院97年度第5次决议》,载《月旦法学杂志》2009年第171期,第216页。

台“最高法院”前后两次对“违反其意愿之方法”的认定似乎走向了两个极端,前一解释主张作为概括式规定的“违反其意愿之方法”必须具有强制性,而且是具有较高程度的强制性,而后一个解释则认为,行为可以不具强制性,只要其行为被认为属违反被害人意愿即可。如果自2008年之后,对于处于同一刑法典中而使用了相同术语的刑法第221条和第224条之手段行为应作相同理解的话,那么强制性交罪的手段行为亦可不具强制性。但我们看到的台湾地区骗“奸”无罪案,①大致案情是男子甲向化妆品专柜小姐乙谎称因自己遭人下蛊,必须由一名女子与幼童发生性行为才能破解。乙信以为真,与假扮幼童的甲男发生性行为,事后发现被骗,愤而控告甲男性侵害。却似乎又是对台湾地区“最高法院”作出决议的否定,即是对2007年“最高法院”态度的认可。而从新近台湾地区“最高法院”2013年度台上字第248号刑事判决案件看,台最高法院亦否认了“骗”属违反其意愿之方法,反倒是下审法院对此持肯定态度。②案件事实是,甲男为乙女同居人,二人明知A女未满十四岁,竟共谋由乙向A谎称如与甲性交,就给钱,A女竟同意,事后均未给钱。台高等法院台南分院认为,二人构成加重强制性交罪,而台“最高法院”则认为行为人之行为不属违反其意愿之方法,而属合意性交,仅构成第227条第1项之罪。

(二)部分法条关系处理

1. 与幼年男女性交罪和(加重)强制性交罪、(加重)强制猥亵罪

台湾地区“最高法院”2010年度台上字第4367号判决,③案件事实为:行为人甲为安亲班教师,于2005年6月起至同年10月止,在其任职之安亲班教室或厕所内,分别多次触摸未满14岁之安亲班女童乙、丙之胸部及阴部,后经家长发现而报案处理。基本反映了台湾地区实务部门对于与幼年男女性交罪和(加重)强制性交罪、(加重强制猥亵罪)关系认定上的态度。台司法实务基本主张是,当行为人以第221条、第224条规定的违反被害人意愿的方法对未满14周岁男女实施性交猥亵行为,应迳行构成第222条、第224条之1的加重强制性交罪或加重强制猥亵罪。台“最高法院”作出上述判决的依据则是,第227条与幼年男女性交罪属于“合意性交、猥亵”,意即两罪区分标准是,当被害人为未满14周岁男女,其虽欠缺对性交猥亵认知能力,因而欠缺同意性交猥亵之能力而竟同意(指事实上的同意)与行为人性交、猥亵时,适用第227条,而当未满14周岁男女事实上根本不同意性交猥亵而行为人施加违反其意志自由的强暴、胁迫等方法实施性交猥亵的,适用第 222条或第 224条之1。

但是,台湾司法部门对于上述几个法条关系的解释以及据此做出的司法判决,引发了民众的抗议。当年年底,台湾大众发起由30万人组成的“白玫瑰运动”,直接挑战刑事司法判决。而运动目标就是,“以手指、物品或性器官侵入7岁以下女童的下体,应该成立刑法哪一条罪名呢?“白玫瑰运动”声称,将此等行为人用“刑法”第227条第1项来判的法官,应属恐龙法官,因为6岁女童绝对不可能与行为人‘合意性交。’”④王皇玉:《强制手段与被害人受欺骗的同意:以强制性交猥亵罪为中心》,载《台大法学论丛》2013年第2期,第404页。而为了平息民意,台“最高法院”于2010年第7次刑事庭会议上做出决议,认为倘乙系7岁以上14岁者,甲与乙合意而为性交,甲应论以“刑法”第227条第1项之对于未满14岁之男女为性交罪。如甲对7岁以上未满14岁之乙非合意而为性交,或乙系未满7岁者,甲均应论以“刑法”第221条第1项第2款之加重违反意愿性交罪。如此以来,“刑法”第227条第1项之规定适用范围则大大受到限缩。

2. 利用权势机会性交罪与强制性交罪、乘机性交罪

对于前罪与乘机性交罪界分标准,在台湾地区基本形成共识,即当行为人与行为对象存在“刑法”第228条规定的特定关系,但行为对象却为第225条所规定之人时,应直接适用“刑法”第225条之规定。而如何区分前罪与强制性交罪,则存在相当大的争议。这主要是因为修法时“恐吓”被规定为强制性交罪的一种具体行为方式。从文献看,修法之前,构成强奸罪,行为人须施行致使被害人不能抗拒即不具有抗拒可能性的行为,法所列举的强暴、药剂、催眠术自不待言,而胁迫之意,因较高不能抗拒之程度要求,亦要求内容具有暴力性,即对人或物施加一定的物理力,而且这种物理力的实施具有当场性、现实性。而利用权势机会性交罪,就是特定关系行为人利用权势通过恐吓这一以未来对人或物施加强制力或非强制力的行为方式实施的,因为其使得被害人在行为当时有意志选择自由,但受到了一定的限制,即有瑕疵的意志选择,因而有别于不能的意志选择。修法后,强制性交罪保护范围的扩张将本属于利用权势机会性交罪的“恐吓”被与具有以现实性暴力为内容的胁迫等同视之。因为在立法者看来,其实质亦属违反被害人意愿之方法。部分学者为努力实现两者罪界的划分,主张第228条恐吓内容应为第305条规定的除“生命、身体、自由、名誉、财产”以外之事。①许玉秀:《妨害性自主之强制、乘机与利用权势——何谓性自主》,载《台湾本土法学杂志》第42期,第16页。

而利用权势机会猥亵罪与强制猥亵罪和乘机猥亵罪亦存在如述问题。

(三)猥亵犯罪司法适用上的问题

1. 何谓猥亵?——由“强吻案”引发的争议

2000年2月9日发生于桃园地区的“强吻案”②大致案情为:被告甲男见便利超商职员15岁之乙女单独一个人看守柜台,竟进入柜台内,以双手正面强行抱住乙后,亲吻其脸颊一、二分钟,乙高声呼喊后,该男逃离。,因媒体“亲吻脸颊=国际礼仪”的大肆渲染,致使该案轰动了整个台湾地区。强吻非“猥亵”的司法认知,产生了一审的剥夺行动自由罪(桃地院2000年度易字1266号判决)、二审(台高等法院2000年度上诉字第3561号)的强制罪的司法评价结果。后此案经“检察总长”提起非常上诉,台“最高法院”(2002台非168)最终支持了二审判决结果。③一审判决认为,被告人之行为在客观上未能引起他人性欲,主观上亦无引起自己性欲之猥亵故意。二审法院则认为,被告人亲吻被害人,具有猥亵之故意,但是“被告未以性器官摩擦、未上下抚摸被害人身体。被告此举,在客观上尚不足引起被害人之性欲,亦不满足被告人性欲,与猥亵之要件不符”因而属于猥亵未遂,而因法并无处罚强制猥亵罪未遂之规定,因而不以该罪论处。

三级法院对于此案的态度,实际上是坚守了实务界一贯的对于猥亵概念之主张。而这一猥亵概念实际源于截至目前,台湾地区大法官做出的两个解释。一是,其于1928年10月13日所作的407号决议认为,“猥亵云者,其行为在客观上足以诱起他人性欲,在主观上足以满足自己性欲之谓。”二是,2006年所做第617号解释,“所谓猥亵,指客观上足以刺激或满足性欲,其内容可与性器官、性行为及性文化之描绘与论述连结,且须以引起普通一般人羞耻或厌恶感而侵害性的道德感情,有碍于社会风化者。”不过从解释对象来看,二者均为“刑法”第235条散布、播送、贩卖、制造猥亵物品罪中的“猥亵”。不过从二者的解释用语上来看,除从行为人角度看,对猥亵属于满足自己性欲之行为的理解相同外,1928年的“诱起他人性欲”与2006年的“引起普通一般人羞耻或厌恶感”表述很难理解为具有相同含义。因为“性欲≠羞耻或厌恶感”,而且差异极大。而“他人”能否与“一般人”划等号也是值得质疑的。

不过1999年修法以来,猥亵犯罪作为妨害性自主罪实现了与作为妨害风化罪的第235条的分离,由于侵犯法益的不同,上述两个解释能否及于妨害性自主罪中的“猥亵”,或许是未来台最高法院需要解释一个问题。不过从某些判决文书来看,部分法院对于猥亵之认定,在坚持了上述见解的同时,又加入妨害性自主权利之内容。如台高等法院台中分院2010上诉字第632号判决认为,“猥亵系指行为在客观上足以引起他人性欲,在主观上须足以满足自己情欲,而侵害他人之性自主决定之权利。”

但是,此案犹如一个导火索,在台湾地区学界引发了一场旷日持久的争论。争论焦点之一,就是能否仅应从行为人角度实现对猥亵的界定。即只要行为人为满足自己性欲而将他人作为发泄性欲之工具(将他人作为发泄性欲之工具,就是对他人性自主的侵害),即为猥亵,至于其猥亵行为的实施是否使他人(这里的他人概念亦尚有争议,即其仅是指被害人本人还是一般人)产生性欲,则在所不问。④参见甘添贵:《强吻与猥亵》,载《月旦法学教室》2013年第4期,第18页。

另外一个值得关注的问题就是,行为人接触被害人身体的何部分属于猥亵。而从台湾地区近年来的部分司法判决看,违反意愿的对于被害人胸部、臀部的接触、脸颊的亲吻,有的就被视为是猥亵。⑤参见《袭胸与强制猥亵——最高法院100年度台上字第1706号判决》,载《法观人判解集(刑法判解)》第10期,第62页。而在上述强吻案中,则没有被认定为猥亵。①一审法院认为亲吻在客观上已非属诱起他人性欲之猥亵行为”而且“被告抱住被害人身体时,并未以性器官摩擦身体,或伺机上下其手抚摩身体,被告强吻被害人脸颊,行为固然失检,但未有进一步轻薄动作,顾无藉此满足个人性欲之意念存在。

2. 猥亵是否限于身体的密切接触?——迫使他人观看自慰案②该案大致案情为:甲有性变异行为。某日,甲谎称瓦斯公司人员查看管线,不知情的女主人开门请入屋内,甲持美工刀喝令不要动,强迫女主人观看自慰,射精后仓皇离去。林东茂:《窥视与妨害性自主》,载《月旦法学教室》第54期,第20页。

台湾地区1999年修法关于性交的定义,明确表明性交必须是与性器的接触有关的性行为,那么猥亵行为是否限于身体的密切接触?台湾有学者认为,在违反他人意愿而将他人作为发泄性欲之工具的行为类型中,行为主体与被当作性客体的被害人肉体之间具体的物理性的接触,当然属于猥亵行为的典型类型。但性侵犯罪法规范目的是对作为权利主体的人的性自主权的保护,因而任何形式的违反他人意愿、将他人作为发泄性欲工具的行为,即使并不是肉体之间的具体接触,亦是对他人性自主权的侵害。因而,“强迫他人观看自己的性行为,或者是自慰,或者是自己与他人性交,或者是逼迫他人自慰或性交让自己观赏”③许玉秀:《妨害性自主之强制、乘机与利用权势——何谓性自主》,载《台湾本土法学杂志》2003年第42期,第23页。均应被视为猥亵行为。不过在台湾地区早期实务中,此等行为仅成立强制罪,而后司法实务则认为,猥亵犯罪不以身体接触为必要,例如强拍被害人裸照等足以诱起、满足、发泄性欲之行为亦属之。④参见台湾地区“最高法院”2011年台上字第4745号判决。

3. 强制触摸罪——强制猥亵罪处罚漏洞的补缺?

由于台湾地区实务在“瞬间”性的强吻、袭胸、摸臀案件处理上的诸多争议,特别是当此类案件未以强制猥亵罪论处后,台湾地区妇女权益保护团体便又意图通过立法形式“弥补”强制猥亵罪之处罚“漏洞”。在其推动下,2005年2月5日台湾地区遂出台“性骚扰防治法”,其第25条第1项规定,“意图性骚扰,乘人不及抗拒而为亲吻、拥抱或触摸其臀部、胸部或其他身体隐私处之行为者,处二年以下有期徒刑、拘役或者并科新台币十万元以下罚金。”该罪被称之为强制触摸罪。而依该法规定,其属告诉乃论罪。

虽然台湾地区多数刑法论者对该罪存在的正当性提出质疑,⑤从文献来看,在出台该法之时,按照法务部以及学者的见解,该罪所规制的行为,本来就应该透过法律解释而涵盖在强制猥亵罪的范围之内。但是作为既存的法规范,对其犯罪构成应作何解读以及如何将其与强制猥亵罪区分,是司法者所必须应对的问题。从近年来台“最高法院”相关判决来看,司法实务关于两罪界分的立场表现为:(1)强制猥亵罪侵害的法益乃被害人之性自主权,即妨害被害人性意思形成、决定之自由;强制触摸罪则尚未达于妨害性意思之自由,而仅破坏被害人所享有关于性、性别等,与性有关之宁静、不受干扰之平和状态;(2)强制猥亵罪是将他人作为性欲发泄之工具,目的在于满足行为人己之性欲,而强制触摸罪则不以性欲满足为必要;⑥参见台湾地区“最高法院”2011年台上字第4745号判决。(3)强制触摸罪乃是趁被害人不及抗拒之势,即乃出其不意而为偷袭,如前述“袭胸案”初审判决所言,“告诉人A女遭被告触摸胸部之际,尚未及感受到性自主决定权遭妨害,侵害行为即已结束”,而强制猥亵罪之“违反其意愿”则为已妨害被害人之意思自由。

但是,该界分似又与2010年第5次刑事庭会议关于强制猥亵罪“违反其意愿之方法”之解释存在重叠,因为“乘人不及抗拒”实质上也违反了他人意愿。强制触摸罪是在填补强制猥亵罪的处罚漏洞?也许首先需要通过解释的方法寻找出强制猥亵罪是否真的存在漏洞。

三、台湾地区妨害性自主罪评析

台湾地区关于性侵害犯罪的规定,近年来在妇女保护团体的推动下,获得不断的修正。其最有成效的一点应该说是在性侵犯罪中,确立了女性的权利主体地位,因而在实现男女平权的当代社会中具有重大价值。不过,修法在司法上的应用,并未获得妇女团体的认可,其在质疑司法的同时,又不断影响立法者,以实现对由其倡导的修法的再次修正。2005年关于妨害性自主罪的再次修正以及“性骚扰防治法”的出台便是妇女团体推动立法的产物。不过修法之后,关于性侵害犯罪在司法适用上的争议不减反增,法官群体内部对于性侵害犯罪各罪之犯罪构成的理解以及在此基础上的罪界划分,均存在分歧。由妇女团体主导的社会舆论,对于司法质疑的呼声此起彼伏。而作为拥有统一法律适用职能的台湾地区“最高法院”所出台的决议前后矛盾,不仅没有平息司法人员的争议,也没有遏制民众的愤慨。立法、司法与民意难以协调,使得台湾地区陷入一个不断修法的恶性循环的怪圈中,而继2005年修法后,时隔七年,台湾地区“法务部”亲自提出“刑法”“妨害性自主罪章”之修正,又拟将“刑法”第221条强制性交罪中之“违反其意愿”之要件删除,此后其成罪与否将纯粹以是否有强暴、胁迫、恐吓、催眠术或其他之强制力为限。①《台湾侵罪拟删“违反意愿”条件遭批“恐龙”修法》,中国新网网,http://news.ifeng.com/gundong/detail_2011_04/11/5659725 _0.shtml,访问日期:2015年9月21日。不过截至目前,该修正因妇女团体的强烈反对,而仍未得以通过。

近年来,持续不断的台湾地区修法,解决的重要问题就是怎样理解强制性交猥亵犯罪中“其他违反其意愿之方法”。台湾地区“最高法院”2010年度所召开的两次刑事庭会议亦旨在解决这一问题。而这一本质上属于司法适用上的对于犯罪构成要件要素进行解释的问题,拟再想通过修法途径解决,是否又能真的解决问题?是否通过修正就能避免争议?立法者需要反思。

加重强制性交罪(第222条)似乎又是第221条与第227条第1项产生纠葛的根源,以合意或非合意作为区分两罪的标准,并不是有效的标准。因为欠缺有效同意的能力,实际就是违反其意愿。将原属第221条之犯罪行为移至第227条,造成体系上的不衔接和处罚的漏洞(如第226条规定的强制性交猥亵罪之结果加重犯与结合犯的规定不适用于第227条情形)。而此问题同样存在于第225条与第221条之间,而其他加重处罚情节似不具备加重处罚的正当性根据,其第222条存在的价值性值得立法者再次思考。

台湾地区的强制触摸罪被视为是对强制猥亵罪处罚漏洞的补缺之罪。但此实际上不仅涉及对强制猥亵罪“其他违反其意愿之方法”的理解,更是关涉此行为是否具有刑罚可罚性的问题。一时的立法之快,也许将带来不尽的苦果。

(责任编辑:林贵文)

D927.582.4

A

1674-8557(2015)03-0015-13

2015-04-13

本文系华东政法大学“2015年度博士研究生海外留学基金项目”(项目编号:085)部分研究成果。

王焕婷(1987- ),女,河南商丘人,华东政法大学2014级刑法学博士研究生。进行了修改,其新增“犯刑法第16章妨害妨害风化各条之罪者,非经强制诊疗,不得假释”作为本条第3项。1999年,台湾地区实现对性侵害犯罪的全面、大规模修改。宏观来看,其体现在三方面的修正:(1)首次在总则第10条第5项增加对“性交”之定义,即“称性交者,谓左列性侵入行为:一、以性器进入他人之性器、肛门或口腔之行为。二、以性器以外之其他身体部位或器物进入他人之性器、肛门之行为;(2)删除第77条第3项之规定,增加一项作为第91条之1,强调对性侵犯罪者在徒刑执行前施以强制治疗;(3)再次修正刑法第16章之章罪名,将第221条至229条纳入“妨害性自主罪”的规制中,而将其余如血亲性交罪、公然猥亵罪以及交易型性猥亵犯罪纳入第16章之1的“妨害风化罪”中。

——一项失“贞”的民事权利和概念①