《中华人民共和国体育法》的司法适用探究

姜世波

●专题研究 Special Lecture

《中华人民共和国体育法》的司法适用探究

姜世波

《中华人民共和国体育法》已经实施20个年头,对这一体育基本法的司法适用值得回顾、总结和反思。运用案例统计归纳、个案剖析、规范分析等方法发现,在我国司法实践中,《体育法》的适用呈现出案例较少,适用条款相对集中,法官体育法知识匮乏,对规范理解不一,不了解体育法的特殊性,某些案件体现出体育立法不能适应体育实践的发展要求等不足。其原因在于,该法规定过于原则、笼统,可适用性不强;对体育参与主体间的权利和义务缺乏全方位规定,体育立法不能紧跟体育实践的发展,使某些体育纠纷无法可依,或者不具有对体育活动的针对性;司法人员普遍缺乏体育法学的专门知识,对体育法的特殊性缺乏了解,法律方法和技能不够熟练,未来我国体育立法和法学教育应当回应这些问题和挑战。在立法方面,应加强体育主体间的权利义务界定,使《体育法》更具司法适用性,并及时回应体育实践提出的挑战;在法学教育方面,应强化高等法学教育中的体育法教学和研究,突出体育法特殊性的教育;就体育司法而言,司法人员需要加强体育法知识的学习,掌握法律方法和技能,提高法律适用的能力;最后,还需要加快体育改革步伐,通过改革减少体育管理的行政化,给依法治体提供更多空间。

《中华人民共和国体育法》;案例分析;体育司法;体育法学教学

《中华人民共和国体育法》(简称《体育法》)自1995年8月29日通过并发布,1995年10月1日实施以来,已经走过了近20个年头。应当承认,《体育法》的颁布和实施,实现了我国体育事业从无法可依到有法可依的转变,为我国体育事业的发展指明了方向。然而,值此《体育法》实施20周年之际,也有必要回过头来检讨一下《体育法》实施过程中存在的问题和不足,以期为未来《体育法》的完善提供借鉴。法律的实施包括执法和司法2个层面,对于体育行政执法,不少地方人大进行过执法大检查,但未见有报道全国人大组织过此方面的专门检查。当然,本文无意于行政执法,而是对作为法治最后环节的体育司法更加感兴趣。因为一般认为,除了公民自觉守法,司法适用常常是检验一部法律是否产生实际效用的重要指标。法律如果已经转化为主体的行为规范,深入主体的内心深处形成了法律意识,当其权利受到侵犯,违法行为发生时,社会主体才可能诉诸法律维护自己的权益。法律如果不能司法化,就会常常被法学界斥为“软法”,即缺乏刚性,无法追究违法责任。那么,《体育法》的司法适用情况如何呢?

1 研究方法和数据来源

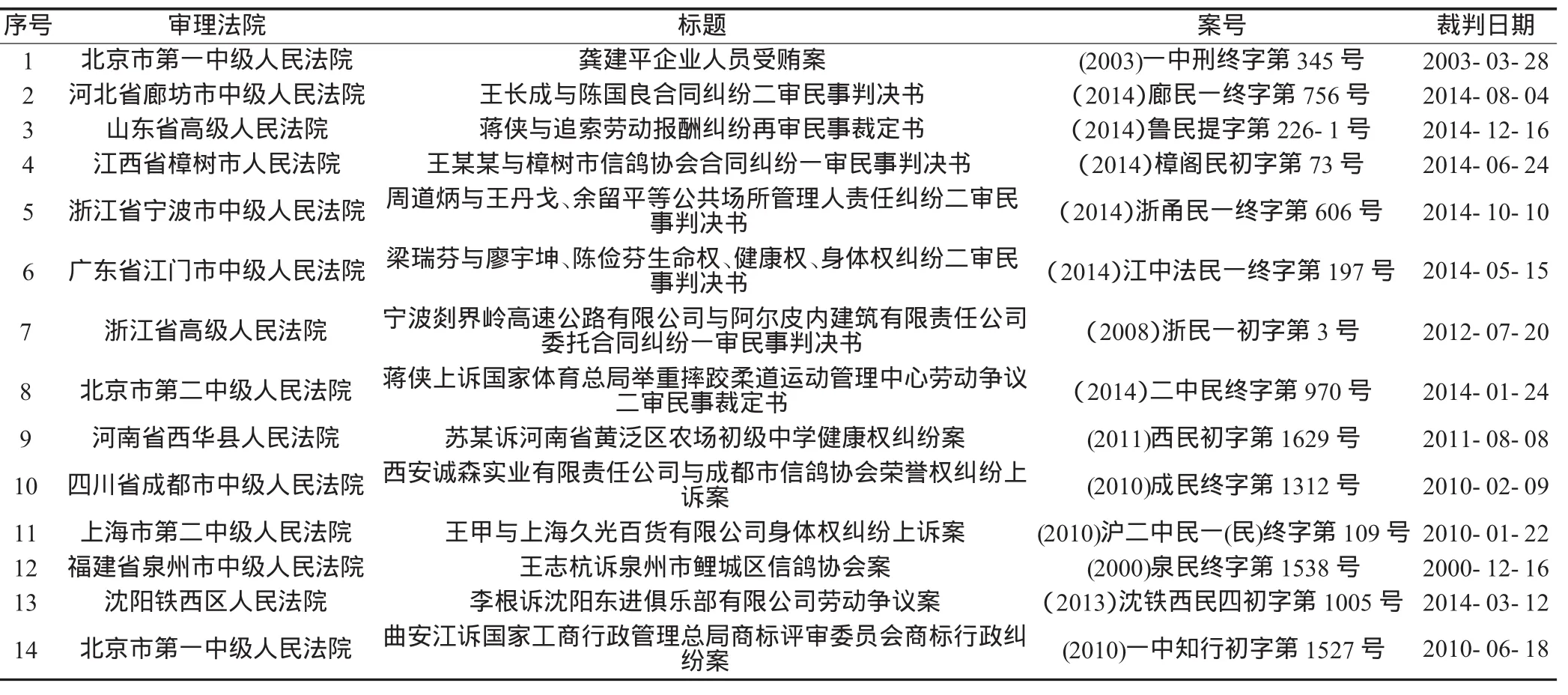

毋庸置疑,研究《体育法》的司法适用需要借助完备的司法案例库作为数据支撑。应当说,自《体育法》颁布实施以来,其司法适用的案件就开始陆续出现。如媒体报道的,2001年广西足球俱乐部状告广东宏远足球俱乐部,所谓“中国足坛‘消极比赛’第一案”,判决中就援引了《体育法》[1]。不过,鉴于纸质版及媒体报道的司法案例过于分散,搜集不便,且较少以全文判决的形式展现,因此,本研究仅以2个数据库为基础进行案例搜集和分析。(1)近期由最高人民法院建立的“中国裁判文书网”上公布的案例,但因这个案例库刚刚建立,来自各级法院的判决书上网,主要反映了近2年来的司法情况;(2)北大法宝数据库中的判例,虽然建立较早但也并不全面,主要源自各级法院之前自愿公开的判决。但鉴于本研究并非统计学意义上的分析,笔者认为,这2个案例库仍基本能够反映我国司法实践适用《体育法》的总体情况。笔者通过输入关键词“体育法”从“中国裁判文书网”上查询到的案例是10件(1995-01-01至2015-02-12,但实际上都是2014年裁判的案件)。在北大法宝以“体育法”为关键词,“精确”查询获得的案例包括刑事3件、民事9件和行政1件。从这些案例来看,一部分与“中国裁判文书网”是重复的。经比对,合并了3个重复的、上诉的(龚建平受贿案,王长成诉陈国良合同纠纷案)案件,并去掉错误引用《体育法》的案件(张洪平与李向荣、郑淑苹等生命权、健康权、身体权纠纷一审民事判决书),笔者将2个来源查询到的案例进行汇总(见表1)。

表1 适用《中华人民共和国体育法》案例表

2 《体育法》司法适用存在的问题

2.1 案件数量少且相对集中

在《体育法》实施以来的这20年里,从2个较有影响的数据库查到的案件仅有14个,从数量上已经足以看出《体育法》在司法适用非常少。更有趣的是,在这14个可供分析的案例中,竟有4个案件涉及的是信鸽比赛纠纷(第2、4、10和12号),主要涉及《体育法》的争论点是信鸽比赛的性质,即它是竞技体育还是社会体育,从而据以判断此类纠纷是应当专门由体育仲裁机构仲裁,还是人民法院管辖。当然,14个案件中竟有4个案件涉及同一争议问题,这也很可能是一种巧合,但这却为试图从体育纠纷的多样性上观察《体育法》的适用留下了遗憾。

2.2 判决对《体育法》的适用意识模糊,甚至不加审查

即使这些少量的体育类裁决,如果认真审查一下判决中对《体育法》条款的引用就可以发现,在某些案例中,法官虽然有适用《体育法》的意识但似乎并不认真。如第9号案涉及的是原告在学校上体育课时受伤,诉讼中被告学校向法庭提供了《体育法》和《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》,来证明其上体育课主观上没有过错,组织体育课是合法的。但对于这一抗辩意见,法庭在裁决部分不置可否,只适用了《侵权责任法》依公平责任原则进行了裁决。无独有偶,6号案中被告在不服一审判决的上诉中提出,根据我国《体育法》,参加对抗性体育运动的人都是自愿地将自己置于风险之下,只要参与人尽了合理注意就不能因正当的竞技行为而承担侵权责任。应当说,这本应成为观察我国司法界对竞技体育“风险自担”原则持何态度的案例,结果很遗憾,法院再次绕过这个对于体育伤害来说十分重要的法律问题,只是简单地适用了《侵权责任法》第16条,按一般侵权行为处理。甚至没有支持被告提出的双方均无过错,属意外事故,应依公平责任原则处理的请求。同样,在3号案中,原告也援引了《体育法》作为法律依据之一起诉被告要求确认存在劳动合同关系并支付劳动报酬,但法院也没有审查《体育法》的有关条款是否应当适用,对案件有何影响。

如果说上述几个案件在某种程度上只是体现了我国司法界对《体育法》的不重视的话,那么,第5号案则可能体现了司法界对体育法规适用的窘态和无奈。

5号案涉及的是被告一小学根据浙江省执行《全民健身条例》的相关规定免费向社会开放学校操场,导致夜间有散步老人被在操场上踢球的小学生撞倒而受伤。被告学校在一审中向法庭提交了《体育法》《浙江省实施<体育法>办法》《全民健身条例》和《浙江省全民健身条例》等法律法规为依据,要求法院豁免学校免费开放操场供民众健身所发生的伤害责任,一审法院据此豁免了学校的责任。但原告不服一审判决,上诉的第一个理由为一审法院错误适用了上述法律。显然,二审法院是应当对当事人的这个上诉理由进行审理。然而遗憾的是,二审法院的最终判决中对于这个上诉理由并未给予正面回应,只是简单地直接认定原审认定事实清楚,适用法律正确,实体处理并无不当,维持了一审判决。事实上,经笔者研读浙江省具体实施《体育法》和《全民健身条例》的《浙江省全民健身条例》发现,第34条明确规定:“学校的体育健身设施,在法定节假日、寒假、暑假和其他适当的时间,应当向公众开放。具体办法由省教育行政部门会同省体育行政部门制定”。为此,浙江省人民政府办公厅于2011年10月10日向全省转发了省体育局、省教育厅共同制定的《关于推进学校体育设施向社会开放的实施意见》(简称《意见》),《意见》第8项“保障机制”规定:“做好社会保险,提供安全保障。县(市、区)政府要为向社会开放设施的学校办理意外伤害责任保险,对学校体育设施开放时段内,因设施或管理等原因引发的人身伤害事故应由保险公司作出相应赔偿”。按照该项规定,凡开放学校体育设施所发生的意外伤害应由保险公司赔偿,而这种保险的投保主体则为县(市、区)政府,而如果县(市、区)政府没有为开放学校投保意外伤害责任险,那么诸如本案中所发生的伤害赔偿是否就应该由政府负责呢?或许,这正是法院避开审查上诉理由中的法律适用错误的真实原因。因为,虽然浙江省政府有上述《意见》,实际上开放学校的意外伤害保险由政府投保这一规定根本没有落实,只要发生事故即由政府买单则可能给政府带来预算之外的负担。法院考量到这一点,尽管二审法院豁免了学校的责任,但事故的赔偿责任事实上转嫁给了响应政府号召从事健身的另一被告(撞伤原告主体的监护人)。如果从严格适用法律的视角来看,本案对法律的适用显然有浅尝辄止和偏袒政府之嫌。

2.3 司法和仲裁的管辖成为争议焦点

虽然我国《体育法》第33条有明文规定:“在竞技体育活动中发生纠纷,由体育仲裁机构负责调解、仲裁。体育仲裁机构的设立办法和仲裁范围由国务院另行规定。”但在我国,至今也没有建立类似职业体育发达国家独立于体育机构的第三方体育仲裁制度,仅有少量附属于各单项体育运动协会内的内部争议裁决机构。然而十分有趣的是,在搜集到的有限的适用《体育法》的案件中,竟有4个案件(第4、10、12、13号)当事人争议的焦点是应当诉诸仲裁还是由法院管辖,而在这4个案件中,又有3个涉及信鸽竞翔比赛纠纷。

较早的案件是2000年的第12号案,该案系原告因被告不按约定支付应获得的赛鸽奖金而起。原告于1999年5月诉至法院,被告以“该纠纷属于体育比赛过程中发生的纠纷,应由裁判和竞赛委员会裁定,不属法院受案范围”等理由抗辩。一审法院支持了这一抗辩,认为当事人所争实质是体育竞赛项目的裁判问题,法律没有规定对体育竞赛的结果可以提起诉讼,驳回了原告起诉。原告不服提起上诉,二审法院作出裁定,撤销一审裁定,指令进行实体审理。理由是,《体育法》第33条针对的是“竞技体育活动中发生的纠纷”,当事人是针对比赛结束后奖金分配的纠纷,不属于《体育法》、信鸽比赛规则中规定的仲裁范围,原、被告的纠纷是民事权益之争,属我国民事法律调整。另外,纠纷发生后,信鸽协会曾就争议提出调解方案,但未得到当事人一致认可,因而不具有法律约束力,当事人有权选择通过民事诉讼保护自己的合法权益。

如果说,12号案发生时对于信鸽比赛的性质因尚无明确法律规定,法官有权根据自己对的理解作出判断的话。那么,2009年第10号案和2014年第4号案则是在有法律规定情况下出现的2个相互矛盾的判决。

2009年第10号案。在该案中,法院将信鸽竞翔比赛认定为竞技体育比赛,从而认为应当适用《体育法》第33条,法院不应受理此类案件,应由相应体育仲裁机构受理。其法律依据是国家体育总局1999年12月17日发布的《国家体育总局关于公布我国正式开展的体育项目的通知》(简称《通知》),其中载明“信鸽”是我国正式开展的一项体育项目。且不说法院对2006年12月26日国家体育总局发布的《关于重新公布我国正式开展的体育运动项目的通知》(体竞字(2006)123号)废止该通知的这一新法规无从知晓,假使其了解第123号文,是否就应当理解为这是我国竞技体育项目的官方宣示亦未可知。

对比前后这2个《通知》可以发现,新通知与旧通知的开头表述确有不同。《通知》通篇没有出现过“竞技体育”的字样,可理解为只是宣示我国“正式开展的体育项目”;但第123号文的开头表明,发布该通知的目的中则出现了“促进竞技体育科学、规范管理”的字样,这是否意味着第123号文就是对竞技体育项目的正式公布呢?如果答案是肯定的,那么,第10号案就是正确地适用了法律(但法院并未援引新通知而是适用了旧通知)。问题是,2001年国家体育总局批准的《信鸽活动管理办法》第3条规定:“国家体育总局社会体育指导中心主管全国信鸽活动,委托中国信鸽协会负责组织实施”,这就从主管部门角度表明了信鸽活动属于社会体育范畴。随后,2004年中国信鸽协会制定的《信鸽活动管理办法实施细则》第3条则明确规定,信鸽运动属社会体育范围。那么,如果将第123号文视为竞技体育项目的正式发布,中国信鸽协会对自己开展的信鸽比赛活动的定性是否还有效呢?或许正是因为这种法律上的模糊不清,导致了承办法官承认对信鸽竞翔“究竟属社会还是竞技体育范畴”认为“无定论”的情况下,将信鸽竞翔定性为竞技体育运动。当然,按照法官判后接受采访时的答疑,他之所以作出如此定性也充分考虑了竞技体育与社会体育的诸多不同特点[2]。但是在笔者看来,如果不考虑123号文而是《通知》,面对《信鸽活动管理办法实施细则》第3条的明文规定,法官是不应当认为“无定论”的,遗憾的是,法官在裁定中根本没有提及该实施细则。而且,此案还是经过成都市中级人民法院审判委员会讨论通过的示范性案例。这足见在我国的法院系统中,对于体育法规的漠视和无知具有相当的普遍性,至少如本案所见——只知道有《体育法》第33条,而不知道去发现涉及争议标的的更加具体的体育规则。

2011年11月5日,《人民法院报》第3版刊登报道《成都信鸽竞翔争霸赛谁是冠军?法院:竞技体育仲裁机构说了算》(记者王鑫,通讯员何柳),同版还有王鑫的报道《不服竞技体育裁决,不属民事诉讼受案范围》,此案经媒体报道后,在法学界和体育界中引发了一些争议。有学者在媒体发表了批驳文章,从竞技体育与社会体育的目的不同,对《体育法》“社会体育”和“竞技体育”两章的规范分析,《信鸽活动管理办法》及其实施细则第3条规定等方面指出,成都中院对案件所涉赛鸽活动的定性错误[3]。或许正是由于该案所受到的媒体和学界的关注,之后第6号案转变了看法,认定信鸽运动属于社会体育范畴而由普通法院行使了管辖权。值得关注的是,法院承认信鸽是我国正式开展的体育项目,但同时认为信鸽运动不具备《体育法》规定的竞技体育的特征,强调《信鸽活动管理办法实施细则》明确规定的其社会体育属性,因此本案涉及的信鸽比赛纠纷人民法院可以受理。这也就是说,本案法官并不认为第123号文就是竞技体育项目的发布。

然而,经笔者从网上搜索,由信鸽比赛而引发的体育争端管辖权之争并未由此结束。2014年9月10日,《北京晚报》报道北京通州区法院日前审结了一起鸽主告信鸽比赛负责人双倍赔偿赛鸽损失的合同纠纷案件。通州法院经审理后认为,该信鸽比赛设定了名次、奖金及奖杯,根据第123号文,应认定本次活动属于竞技比赛范畴。遂根据《体育法》第33条,裁决此案不属于人民法院民事案件的受理范围,依法驳回了原告的诉讼请求。

问题再次出现,同一年度的2个不同地区的法院对同一比赛项目做出了2种截然不同的性质判定,从而做出完全不同的裁决,究竟是中国信鸽协会制定的《信鸽活动管理办法实施细则》第3条有效呢?还是第123号文有效?123号文真的可以理解为竞技体育目录吗?如果是,那么按照新法优于旧法、行政规章高于协会行规的原则,第123号文应具有优先适用的效力;如果不是,信鸽活动就肯定属于社会体育范畴。对此,目前还缺乏权威的解释和澄清,这就难免造成各地判决不一的局面。由此也可以看出,体育立法的模糊必然导致执法和司法者的不同理解,从而造成同案不同判的司法不公。

第13号案涉及的是一起球员与俱乐部间的劳动争议(工作合同)纠纷案。根据工作合同约定,实际上已由中国足协仲裁委员会作出了裁决,但原告球员不服仲裁裁决又向人民法院提起诉讼,案件先后经历了劳动争议仲裁、人民法院一审、二审、高院再审、发回重审程序。在一审中,被告足球俱乐部就依据《体育法》第33条提出了管辖权异议,指出该案已经中国足协仲裁委员会作出裁决,不属于人民法院受理范围,但一审、二审法院皆不予理会,仍然作为普通劳动争议纠纷受理并作出判决,这再次凸显了《体育法》第33条的尴尬。对于第33条究竟应作何理解?是指单项体育协会内部设立的仲裁委员会仲裁,还是指体育组织之外的独立仲裁机构仲裁?对此,《中华人民共和国体育法释义》中给出了如下解释:“关于体育仲裁的范围。本条规定体育纠纷是指因禁用药物、运动员流动、参赛资格等体育专业纠纷;……本条规定的体育纠纷不包括赛场上的具体技术争议和其他一般性纠纷,该类纠纷由临场裁判及临时设立的仲裁委员会负责管理”。也就是说,这里的体育仲裁不包括赛场技术仲裁,也不应包括裁判对比赛结果的判断。如此理解,前述赛鸽纠纷都是涉及比赛结果的纠纷,根本与《体育法》第33条无关。换言之,即使信鸽比赛属于竞技体育,当事人所争议的问题也不适用仲裁管辖。而对于第13号案,由于该案所争议的标的是球员工作合同和劳动报酬给付,典型的属于第33条规定的仲裁范围,而法院却并不承认足协仲裁委员会的专属管辖,仍旧实施了司法干预。问题是,法院在最终判决中并没有给出行使管辖的充分理由,给人印象深刻的仍然是司法的恣意和专断。

2.4 体育诉讼案件对我国体育行政管理体制的改革提出挑战

除了前述民事案件之外,1号刑事案件和14号行政案件在一定程度上彰显了我国体育行政管理体制改革的必要性和紧迫性。著名的龚建平受贿案首次向人们提出了类似于体育裁判这样的角色能否构成受贿罪主体的问题。控方以国家工作人员受贿罪起诉,但辩护人认为足协是社团法人组织,不具有国家公务管理职能,龚建平的工作属于劳务合同,确定其具有国家工作人员身份不符合事实。二审虽然定性为企业人员受贿罪,但也是不准确的。2006年《刑法》修正案将163条改为“非国家工作人员受贿罪”,虽将犯罪主体可以扩大适用于体育裁判,但这并没有解决体育裁判在法律上的身份和地位问题。在中国现行体制下,体育裁判的法律地位仍不明确,这样的“口袋罪”式的刑事立法仍无法满足体育的特殊性要求。

14号行政诉讼案件同样体现了体育知识产权保护的特殊要求。该案原告不服国家工商局商标局商标评审委员会作出的“环渤海国际自行车赛”商标驳回复审决定书所提起的行政诉讼,商标局认为“环渤海国际自行车赛”是国家体育总局主办的一项国际体育赛事,原告不是该项赛事的主办方或主办方授权主体,如果由原告注册使用在教育等服务上,易使消费者对上述服务的来源产生误认,造成不良社会影响。遂依据《商标法》第10条第1款第(八)项之规定驳回注册申请。而原告则认为,国家体育总局从未主办过该项赛事,国家体育总局作为国内体育赛事的管理方,主要职能是发展国内体育事业、促进国内赛事良性发展,国家体育总局在工作中形成既是赛事管理者又是主办者的体制。根据《体育法》第3条第2款之规定,国家推进体育管理体制改革。国家鼓励企业事业组织、社会团体和公民兴办和支持体育事业。2008年奥运会后,国家体育总局也积极进行体制改革,促进体育赛事多元化发展,主张谁主办谁收益的原则(参见判决书)。原告援引《体育法》第3条,如果要朝着坚持体育行政管理体制改革,放开搞活体育赛事审批,形成多元发展体育事业的格局,就应该鼓励原告这种将体育赛事策划申请知识产权保护的行为(包括商标注册),以保护赛事策划者的智力成果,这将有利于激发社会主体筹划和兴办体育活动的积极性。然而,这种观点并未受到法院的重视,法院仍然以原告的申请属于“有其他不良影响的标志不得作为商标使用”为由维持了商标局的驳回决定。

3 《体育法》适用不彰的原因

总体而言,从上述对适用《体育法》的案例剖析所展现的问题不难看出,《体育法》的司法适用并不令人满意。这既体现在适用《体育法》的案件稀少,对《体育法》的无视和冷漠,也体现在法官对于《体育法》条款的理解经常出现误读和曲解。究其原因,笔者认为无非可归于以下2个方面。

3.1 在立法上,现行《体育法》的规定本身笼统、原则,不够具体

学界对于我国现行《体育法》所存在的缺陷已经诟病良多,主要集中在《体育法》立法政策性强、法律性不强。也就是说,《体育法》虽然作为国家规制体育事业的基本法,固然允许存在一定的原则性、概括性,但该法从法的要素上看存在形式上法律规范结构不完整、不明确,具体化、实施性的规范较少等问题,在内容上存在立法目的陈旧、部分法律制度不完善等问题[4-5]。从法律责任上看,偏重行政责任和刑事责任,民事责任的规定太少,不能适应体育产业化和职业化改革的要求;义务责任条款与法律责任条款不能实现一一对应,存在有意淡化义务主体法律责任的倾向[6-7]。为此有学者尖锐指出,《体育法》的核心价值应该是公平,而不是秩序。《体育法》将秩序视为核心价值,造成了《体育法》内在价值(如公平、自由等价值)的缺失;而《体育法》对公民个人体育权利的忽视,权利义务条款的比例失衡等问题则是《体育法》内在价值缺失的体现[8]。

实际上,法律的秩序、公平、自由价值都很重要,关键在于法律不能只聚焦于行政管控的“秩序”,更要关注个体间权利义务配置的秩序,自由价值更多地应是体育参与者的自由,如运动员、教练员、裁判员的流动自由,俱乐部和体育协会的自治。这种自由也不是绝对的、任意的,主体间发生利益冲突时就需要法律加以界定,于是我国体育立法的最大问题是忽略了体育参与主体间权利和义务的界定。《体育法》中的“社会体育”“学校体育”“体育社会团体”“体育保障”等章节几乎皆为政策性宣示,虽然规定了国家、政府和学校应该怎么做,但这些义务都是倡导性的,不是强制性。因为“法律责任”一章对于国家、政府和学校如果未履行这些“义务”,多数没有规定法律责任,这就使这些所谓的“义务”成为了弹性规定,可执行也可以不执行。如果说,国家和政府已清楚地意识到目前我国还无法在高水平上保障公民体育权利的实现,淡化政府法律责任是有意而为之的话,那么,作为调整体育社会关系的基本法,忽视其他诸多重要的体育参与主体,尤其是体育个体的权利和义务则是立法的重大疏漏,如在《体育法》中找不到运动员、教练员和裁判员的法律地位。《体育法》没有在体育管理机构、体育社会团体、运动员、教练员、裁判员和体育迷等这些体育主体间给出明确的权利义务界线,这也就意味着,在他们之间如果发生利益冲突时就没有判别利益正当性的标准,法院对于处理他们之间的纠纷就找不到明确的法律依据。目前,在我国体育界已经出现了教练员和运动员间的利益纠纷,教练员与运动员之间是什么关系?裁判员是国家公务人员、企业人员还是独立合同人?此类问题已经由实务界提出,但目前尚处于无法可依的状态。这也就是《体育法》的条款经常不能直接用于处理体育民事纠纷的原因。

3.2 在司法上,法官缺乏对体育法特殊性的理解

从前面的诸多案例分析中可以看到,对于《体育法》有关条款的理解和适用,当事人及其代理人或辩护人往往向法庭给出了法律条款的准确含义,或者指出了《体育法》上的特殊性问题。如体育伤害案件中非常重要的“自甘风险”原则,这是体育活动参与者豁免责任的重要抗辩理由,但法官常常对被告的这一抗辩不予置评,只是简单地适用一般侵权行为的过错责任或者公平责任原则来处理。在把赛鸽活动视为竞技体育活动的案例中,则更暴露了法官对信鸽比赛这类体育活动有关的体育规则的不了解。因此,解决法官对《体育法》特殊性的了解,熟悉体育法律法规及各项体育运动规则的问题是未来我国体育司法面临的严峻挑战。

4 《体育法》司法适用不彰之克服

4.1 未来的《体育法》修改和完善应将体育主体的权利和义务作为立法重点

法是调整主体间权利和义务关系的社会现象,法律思维也不同于其他社会科学的思维方式。法律思维的核心是权利义务分析,是否具有良好的权利义务分析意识和技能是衡量一个法律职业人专业技能的重要方面。因此,法律人对于一部法律立法质量的高低也往往会从这部法律是否充分规定了法律关系主体之间的权利和义务,是否清楚明白地确立了违反法定义务后所产生的法律责任来判定。我国现行《体育法》是在体育事业无法可依的背景下制定的,在制定时基本上适应了当时体育事业发展的要求。因为,20世纪90年代时,我国体育事业的发展仍然实行“举国体制”,竞技体育奉行的是“金牌战略”,学校体育服从于应试教育,群众的体育权利意识薄弱,体育整体上没有体现“以人为本”,参与体育活动的主体没有成为立法关注的中心。随着我国体育行政管理体制改革的推进、体育产业化和职业化的发展,过去以政府规制为中心的体育立法理念必须让位于以规制主体间权利义务为中心。因为体育的产业化、职业化是以体育的商品化为基础的,而商品化意味着主体权利意识的觉醒,如运动员、教练员、裁判员和俱乐部等这些过去服从于国家利益的体育主体都将产生自身的利益诉求,法律也必须对他们的利益诉求作出回应。因此,体育立法重心的转移是必然的。《体育法》拥有具体的权利、义务和责任规定,法官面对体育主体之间的个案纠纷也就有了明确的法律依据,《体育法》的适用也将成为常态。

4.2 注重《体育法》的特殊性,加强与《体育法》特殊性相对应的法律体系建设

《体育法》存在特殊性已经成为近年来国内外的共识,这些特殊性包括但不限于以下5点。(1)体育活动中的固有风险使“自甘风险”原则在体育伤害领域彰显独特价值。前述第5、6、9号案皆涉及体育活动中的伤害事故,但法院最终都回避了这一西方国家体育伤害案件中普遍考量的法律适用原则,这显然与我国立法中没有规定这一原则有关。因为,中国的法官没有立法权,其对通过判例来弥补法律空白是充满忌惮的。(2)体育活动主体的特殊性。如运动员的转会制度日益国际化,这给跨境流动的运动员单纯适用国内劳动法提出挑战;对如体育协会官员、裁判员、教练员等能够行使某种权力的体育主体,也应制定专门的法律条款加以规制。前述龚建平受贿案的法理尴尬就是因为,没有建立针对类似裁判员这样的特殊犯罪主体所需要的犯罪类型,而国外刑法所设立操纵比赛罪就完全可以解决此类问题。(3)体育领域各单项运动竞赛的组织和管理机制,一方面应保证参赛主体间的竞争平衡;另一方面,长期形成的体育赛事管理金字塔式的垄断结构又需要豁免适用反垄断法,而这一点在目前的反不正当竞争法、反垄断法中也没有得到反映。(4)体育知识产权也存在某些独特的类型,如运动员的形象权、体育赛事直播和转播权、体育赛事创意与策划等,这些也需要完善相应的知识产权立法来加以保护。(5)体育仲裁的自治与国际化。由于竞技体育的日益国际化,国际上形成了独特而统一的仲裁制度,这就是国际体育仲裁院为代表的仲裁体系。我国《体育法》虽授权国务院建立体育仲裁制度,但因种种原因,该独立仲裁体制至今没有建立,这是造成前述仲裁与诉讼管辖权之争的重要原因。建议制定专门的《体育仲裁法》,界定清楚体育仲裁的管辖范围,分清与法院对竞技体育纠纷的管辖权。

总之,这些体育的特殊性,要求制定新法律或者完善现有相关法律来加以保障。由于我国是成文法国家,如果这些《体育法》的特殊性在现有法律中没有体现,这就会给法官适用法律造成困境。立法是司法的基础,没有相应的法律规则,要求法官正确适用法律只能是水中捞月,毕竟我国法官不能造法,也很难适用法理作为裁判依据。

4.3 司法人员需要加强《体育法》知识的学习,掌握法律方法和技能,提高法律适用的能力

上述案例剖析已经充分表明,当下我国法官普遍缺乏体育法学的专业知识,如是,在面对体育案件时,就不能自觉地运用体育法学的思维来处理案件。目前,司法系统的主体主要是改革开放后毕业的法科毕业生,而法治体育在我国也只是近10年的事情,尤其是2008年北京奥运会之后。因此,目前的法官基本上没有接受过体育法学的教育。在这种情况下,随着我国体育法治的不断健全和发展,不只是体育执法人员需要加强体育法知识的学习和运用,法官也需要不断加强对体育法的学习。法官不能认为《体育法》是体育的基本法,只是政策宣示,是“软法”,没有司法适用的价值。由于历史的局限,我国《体育法》制定得比较宏观、概括、笼统,但正如法律原则条款同样是法律条款,同样可以在司法中加以适用一样,《体育法》作为一部法律,其最重要的价值在于适用。实际上,适用《体育法》的案例较少,不是《体育法》不能适用,而是法官缺乏自觉适用《体育法》的意识,因此,通过培训、宣传和自我修养,提高法官适用《体育法》的意识至关重要。

从有些案件中也可以看出,法官如果掌握了法律方法和技能,也可以解决现有法律中存在的漏洞与不足。如在出现法律规定不一致时通过法律位阶发现法律的方法,在出现权利冲突的情况下运用利益衡量的方法,在法律规定模糊或有歧义的情况下运用法律解释方法等,都可以在一定程度上缓解法律适用上的困境。如龚建平案,实际上就是在现有法律框架内通过解释法律的方法解决的。同样,如体育仲裁与管辖的冲突,既然《体育法》只规定了竞技体育纠纷可以通过体育仲裁解决,但并未就此排除法院的管辖权,在目前并未建立独立的体育仲裁制度的情况下,就完全可以通过“法院不得拒绝司法”原则得出法院可以行使管辖权的结论。而对体育伤害案件中彰显的“自甘风险”与保护公民正当生命健康权之间的冲突,则需要通过利益衡量和结果导向的社会学解释方法来加以裁断。据此,前述8号案法官就不应回避矛盾,而应大胆依据《全民健身条例》所赋予的公民享有体育健身权利来对抗政府的承诺(况且浙江省地方性规章为县级政府规定了,为全民健身提供活动场地的学校有提供责任保险的义务),追加地方县级政府为第三人,承担相应的责任,并通过司法建议的方式督促地方政府履行法定义务。也只有这样,才能发挥司法对行政的监督作用,树立政府有诺必践的形象,更重要的是捍卫了法律的权威,毕竟地方性规章及实施办法也是法。

4.4 通过体育体制和机制改革解决某些难题

对于诸如赛鸽纠纷系列案中所彰显的管辖权之争,包括龚建平案中裁判员的法律地位,都是中国体育行政管理格局中独特的问题。赛鸽究竟是竞技体育还是社会体育之争,体现了我国体育性质和体育分类上的特有国情和困惑。严格说来,竞技体育与社会体育根本就不是一对对立的概念,二者之间有包容、有交叉。社会体育中也有竞技性的比赛,那么这类比赛是不是竞技体育活动?社会体育活动还存在向竞技体育转化的可能,处在这种转化过程中的竞赛项目如何界定其性质?美国只有业余体育和职业体育之分,我国竞技体育一般理解为高水平、专业性的竞赛活动,但这种界定并未上升到法律层面。通过深化体育职业化改革,逐步厘清学校体育、社会体育和竞技体育之间的界限,也是解决法律分歧的前提和基础,否则就难以解决诸如争议是竞技体育还是社会体育项目之类的纷争。当然,在立法中加大对概念的界定力度,也不乏是一种可取的立法技术。

4.5 体育法学的教育教学应当成为高等法学教育的重要内容

值得注意的是,我国体育法学首先是在体育学界兴起的,这也是我国体育法学一直归属于体育学而不是法学的历史原因。但体育法学本质上应属于法学的分支学科,体育法学服务的社会实践是体育争端的处理。当然,这并不是说体育学专业的学生不需要学习体育法学,体育学专业学生学习体育法有助于提高他们的法律意识,学会依法从事体育活动,学会运用法律自我保护。但未来在社会上从事司法审判或者处理体育争端的法学工作者还是法学专业的学生。因此,要适应未来体育大发展所可能带来的大量体育纠纷的解决需求,在高等法学教育中加强体育法学教育和教学已经成为刻不容缓的紧迫任务。然而,我国法学教育似乎并未做好准备。

(1)在法律院系,从事体育法学教学和研究的人员稀少,体育法学的特殊性没有引起法学界的普遍重视。单从每年学术年会的参与人数来看,与其他法学分支学科相比,全国体育法学学术年会的参加人数中法学出身的学者人数与法学其他学科学术年会相差悬殊。很多从事法学教学和研究的学者认为,没有必要单独学习和研究体育法,在他们眼中,体育法是“体育+法学”,是法学原理在体育关系中的运用,就是体育刑法、体育民法、体育行政法、体育知识产权法和体育劳动法等。也就是说,体育法学自身并没有自己独特的学科原理,研究体育法也不能为法学作出贡献。事实上这是一种偏见,体育法学近些年来的研究已经取得丰硕成果,《体育法》的许多制度事实对一般法学可能产生重要影响。如全球体育法(LexSportiva)理论的兴起、体育伤害中的“自甘风险”原则、体育形象权的保护、体育赛事转播权的性质及保护、体育转播权集体销售豁免反垄断审查、运动员的国际流动自由、奥林匹克法(Lex Olympica)优于国内法、体育国籍问题、反兴奋剂的严格责任原则等,这些制度都异于一般部门法法理,如果法学专业学生不了解这些体育法的特殊性,就难保不会在未来处理体育案件时错误理解和适用法律。这就如同历史上《商法》之不同于《民法》一样,如果完全照搬一般民法原理去处理商事案件,就难免忽略了《商法》的特殊性,这也是历史上产生民商分立传统,设立独立商事法院或商事法庭,生成独特商事仲裁制度的原因。实际上,在国际体育中形成独特的国际体育仲裁体系也是《体育法》特殊性的重要标志[9]。

(2)应加快高等法学教育中《体育法学》的课程建设。法官正确运用法律的能力首先要以坚实的法律知识为基础,因此,要保证能够公正、有效地审理体育案件就需要法官拥有坚实的体育法理论知识。法官不仅要有雄厚的普通法学理论功底,还要对体育法的特殊性有深刻理解。对于体育法理、法律法规、各类体育运动的规则、惯例和守则等的掌握,法官固然可以在工作中通过不断自我学习来完成。但从法学教育的角度看,将体育法学教育纳入高等法学教育体系,对于树立学生完整的法学体系十分重要。因为,体育法学研究人才的培养也需要以法学教育为基础,通过学士、硕士、博士的人才培养体系来完成。然而,从我国目前的法学教育来看,体育法学教育几乎是空白,因为在我国法学教育中,除了极少数学校,普遍没有开设《体育法学》课程。虽然一些学校已经开始体育法学方向的研究生培养,甚至是博士,但整体而言,体育法学教学在高等法学教育中还处于起步阶段。

适合于法学专业教育的体育法学教材建设也亟待加强。由于体育法学首先是在体育学领域发展起来的,体育法学课程不仅在体育院系开设得早,而且也越来越普遍。相应地,适用于体育学专业的体育法学教材也比较多。相比之下,适合法学专业使用的体育法学教材则凤毛麟角。由于体育院系使用的体育法学要从法学基本知识介绍开始,因此并不适合于法学专业。法学专业的体育法学教材更应突出体育法的特殊性,重点介绍体育法不同于其他部门法的法理根据和制度事实,让学生真正体会到《体育法》是其他部门法所无法替代的,认识到这门课程的学习不仅是必要的,而且是必须的。这样一部教材的编写,应是近期体育法学界责无旁贷的职责。

[1]中国足坛“消极比赛”第一案广西足球俱乐部败诉[EB/OL].http://sports. sohu.com/53/49/sports-news163544953.shtml,2001-09-28/2005-08-09.

[2]王鑫.不服竞技体育裁决不属民事诉讼受案范围[N].人民法院报,2011-11-05(03).

[3]甘忠荣.信鸽竞翔非竞技体育活动——驳成都市中院信鸽竞翔属竞技体育活动说[EB/OL].中国信鸽信息网,2011-11-11/2015-2-16.

[4]刘凤霞,张海泉.《中华人民共和国体育法》若干问题分析[J].中国体育科技,2004,40(3):11-13.

[5]韩新君.《中华人民共和国体育法》中几个基本问题的探讨[J].上海体育学院学报,2006(2):8-11.

[6]罗嘉司.完善《中华人民共和国体育法》中法律责任的思考[J].天津体育学院学报,2001,16(3):39-41.

[7]于善旭.论《中华人民共和国体育法》修改的基本路向[J].天津体育学院学报,2011(5):369-373.

[8]秦毅,周爱光.《中华人民共和国体育法》价值的探讨与反思[J].体育科学,2008,28(12):69-75.

[9]吴炜.FIFA及CAS规则在中国足球职业联赛球员合同纠纷中的实务应用:以球员合同争议管辖为视角[J].体育科研,2012,33(6):28-31.

Judicial Application of Sports Law of People's Republic of China

JIANG Shibo

(School of Law,Shandong University,Weihai 264209,China)

The Sports Law of P.R.C has been implemented for 20 years,so it is worth to review the judicial application for this basic law in sport.With the Induction,case statistics and analysis,normative analysis and other methods,the study found,in our judicial practice,the Sports Law was seldom introduced,relative concentration on few articles,lack of knowledge of sports law by judges,different understanding to the same stipulation,not understanding the specificity of sports law,and so on.Sports legislation cannot follow the development of sports practices.Among others,these issues result from which the provisions of the law are too principled,general,and then applicability is not strong;the rights and obligations between sports participants are not sufficient enacted in every aspect.Sports legislation can not keep up with the progress in sports practice resulting in legal gaps for certain disputes either having no relevance to sports activities;judicial personnel generally lack expertise in sports law,particularity lack of understanding of legal methods and skills.The future sports legislation and legal education should respond to these issues and challenges.In terms of legislation,defining the rights and obligation between all sports subjects should be strengthened,so that the Sports Law would be more applicable,and timely response to the challenges raised by sports practice; in respect of legal education,the Higher Legal Education should pay more attentions to Sports law teaching and research particularly to the specificity of sports law;as regards sports justice,the judiciary needs to be strengthened sports law knowledge and learning,to master legal methods and skills,then improve the ability of legal applicability;Finally,the pace of reform in sports should be accelerated to reduce too administration-oriented regulation,thereafter give more space for rule of law in sports.

the Sports Law of People's Republic of China;case study;sports justice;sports law teaching

G 80-05

A

1005-0000(2015)03-221-07

10.13297/j.cnki.issn1005-0000.2015.03.008

2015-01-21;

2015-05-10;录用日期:2015-05-11

国家社会科学基金项目(项目编号:15BTY049);国家体育总局体育社会科学研究项目(项目编号:2146SS15033)

姜世波(1967-),男,山东莱阳人,教授,博士,研究方向为体育法。

山东大学法学院,山东威海264209。