幼儿谦让行为及其动机研究

刘晓晔

【摘要】本研究运用动态情境访谈法,对北京市四所一级一类幼儿园中班和大班共687名幼儿所选择的谦让行为及其动机进行研究。研究发现,幼儿的谦让行为主要由五类动机激发,且较多受外在动机控制。

【关键词】谦让;行为动机;外在动机

【中图分类号】G610 【文献标识码】A 【文章编号】1004-4604(2014)04-0027-03

中国的传统文化强调道德教育,视道德教育为关乎国家兴衰的重要内容。〔1〕在这样的文化背景下,谦让行为自然较多地受教育者的鼓励和研究者的关注。幼儿的谦让行为一般是指当幼儿因共同喜欢或需要某种物品、角色、空间等资源而产生冲突时,一方主动让给另一方的亲社会行为(王仁梅、刘晶波,2007)。本研究运用动态情境访谈法,对北京市四所一级一类幼儿园中班和大班共687名幼儿所选择的不同社交策略进行了访谈,并通过追问了解其行为背后的动机,即“为什么要让着别人”。

动态情境访谈所使用的情境性问题是基于幼儿真实生活情境的假设性情境问题。本研究在运用动态情境访谈法时,对幼儿选择的社交策略进行了连续追问,最多的连续追问了四次(参见附录),旨在了解幼儿选择使用不同社交策略的动机。共获得幼儿在两个不同假设性情境问题中选择使用不同社交策略的行为2314个,其中使用到谦让策略的行为共计640个。

一、幼儿谦让行为的五类动机

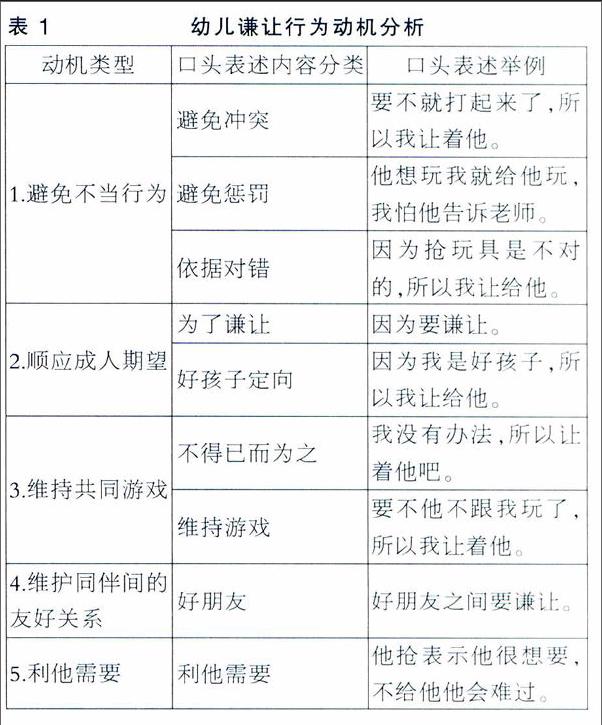

根据访谈中幼儿的口头表述,我们将激发幼儿谦让行为的动机分为五类:避免不当行为、顺应成人期望、维持共同游戏、维护同伴间的友好关系、利他需要(见表1)。

幼儿的口头表述内容大致可分为9类,其中的某些表述可能有交叉,例如“好孩子定向”可能与“为了谦让”有重合,“为了谦让”的意思可能是“老师说好孩子要谦让”,所以我会让给其他小朋友,但由于幼儿在表述时并未直接用到“好孩子”这个词,所以我们还是将其分为不同的类型,但这两类内容都属于“顺应成人期望”动机。

因“避免冲突”“避免惩罚”和“依据对错”而选择谦让行为,从一定意义上可以看作是幼儿为了避免出现大家所认为的不当行为而做出的选择;“为了谦让”“好孩子定向”则反映出幼儿是顺应成人的期望,做出成人所鼓励或期待的行为;表示“不得已而为之”和“维持游戏”的幼儿,其谦让行为的动机有一定的内在联系,本质上都是为了维护共同游戏的顺利进行;而表示“因为是好朋友,所以谦让”的动机是为了维护同伴间的友好关系,其谦让行为会因游戏对象的不同而发生变化。因此本研究最终将幼儿谦让行为动机分为五类。

二、外在动机激发了幼儿谦让行为的产生

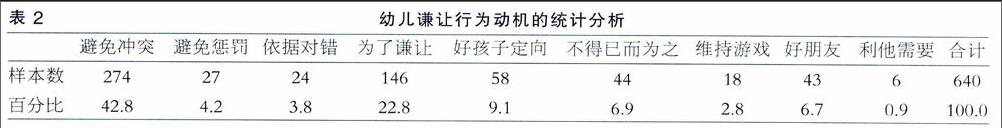

对幼儿谦让行为的动机进行分析后发现,不同类型的动机所占比例存在较大差异,其中避免不当行为占50.8%,顺应成人期望占31.9%,维持共同游戏占9.7%,维护同伴间的友好关系占6.7%,利他需要占0.9%,详见表2。

我国学者庞丽娟认为,教师肯定和赞扬幼儿的某些行为,幼儿可由此获知这些行为是被他人、社会所认可的,因此这些行为将逐渐被保持下来;而教师批评、否定幼儿的某些行为,幼儿会由此得知这些行为是不为社会所接纳的,因此这些行为会被逐渐抑制或消除(庞丽娟、叶子,等,1997)。本研究认为,无论是因为害怕做出成人不喜欢的行为而受到惩罚,还是因为想努力迎合成人的期望做个谦让的孩子,都说明成人的要求在很大程度上影响了幼儿的行为,是外在动机激发了幼儿谦让行为的产生。相关研究也证实,在真实情境中,幼儿完全主动做出的谦让行为较少,大多有赖于成人的提示与提醒(王红娜、李珊泽,2005)。

三、幼儿谦让行为反映出其对自身形象的关注

在动态情境访谈中,幼儿虽然选择了种种谦让行为,但这些谦让行为的选择大多受外界因素的影响。“避免不当行为”和“顺应成人期望”是因为担心不被成人喜欢或者为了迎合成人的喜好;“维持共同游戏”是因为担心不被同伴接纳而失去游戏机会。访谈表明,只有极少数幼儿是真正出于“利他需要”而做出谦让行为的。可见,绝大多数幼儿作出谦让行为的选择,是一种被动反应,并非真正出于对他人的主动关心。

从表面上看,幼儿关注了同伴交往中“对方的利益”,但从本质上看,幼儿谦让行为的发生反映的是幼儿维护良好自我形象的意愿。

四、幼儿谦让行为是其既想维护自身形象又想实现个人利益时作出的艰难抉择

访谈表明,幼儿较少会直接选择谦让行为来解决交往中产生的问题,他们通常首先会尝试运用协商、坚持等策略维护自己的利益,只有当这些策略都无效后才会选择谦让的策略,这与幼儿的心理发展特点密切相关,幼儿具有较强的自我中心意识,强调“我”和“我的”,〔2〕因此他们会首先使用既可能维护自身良好形象又可能维护自身权益的协商策略。只有这种两全策略无效时,他们才会选择谦让。谦让行为虽然让幼儿失去了自己的部分权益,但是也使幼儿顺应了成人的期望,同时也维持了与同伴的良好关系。

五、两点思考

1.客观地看待幼儿谦让行为的外部动机

访谈表明,幼儿的谦让行为较多受外部动机的影响,真正出于利他需要而产生的谦让行为较少。但我们不能简单地认为幼儿受外部动机驱动做出的谦让行为是“不好”的。科尔伯格认为,幼儿基本处于前习俗道德水平或习俗道德水平前段,其道德认知主要受外部因素影响。幼儿会根据规则、他人的看法以及行为的结果进行判断。〔3〕前习俗道德水平有以下几个特点:(1)惩罚顺应取向,幼儿很难在具体的道德事件中同时考虑两方的立场,因此会以遵从权威和害怕惩罚作为自身行为的理由。(2)工具性目的取向,幼儿的行为是为了满足自己的需要或维护自身的利益。习俗道德水平前段所表现出的“好男孩、好女孩”取向,导致了幼儿会希望通过成为一个好孩子而得到他人的赞赏。因此,幼儿的谦让行为主要受外在动机影响是符合其心理发展特点的。我们需要在尊重幼儿心理发展特点的前提下,客观地看待幼儿的谦让行为。

2.在社会文化要求与幼儿心理发展特点之间寻求平衡

中国传统文化有两个重要的特点:第一,“和为贵”,即强调交往中“尚和”和“畏争”,尽量避免冲突,因此我们通常鼓励幼儿“谦让”和“自律”;第二,“无规矩,不成方圆”,即强调规矩的重要性,因此我们通常要求幼儿要遵守“规矩”和学会“服从”。〔4〕幼儿谦让行为的外在动机充分反映出这种传统文化的影响。但幼儿期是儿童自我意识发生与发展的重要时期,我们也应尊重幼儿的心理发展规律。如果幼儿的行为只受外部因素影响,只有 “迎合”和“顺从”,为了得到他人认可而表现出“虚假”或“不情愿”的亲社会行为,甚至遇到社交问题就放弃自身利益,那么,这对幼儿心理的健康发展也是极为不利的。因此,我们需要在社会文化与幼儿心理发展特点之间寻求平衡,即不能简单教条地要求幼儿一味谦让。

附录:动态情境访谈所使用的两个假设性情境问题

说明:有研究表明,幼儿在与同伴发生冲突时通常不会只用单一的策略,而会连续使用1~3次策略以寻求问题的解决。因此为了尽可能真实地了解幼儿在冲突情境中交往策略的选择使用情况,本研究通常对幼儿进行连续追问,当然,如果幼儿无法回答则不再继续追问。

情境A:争抢玩具

你在搭积木,别的小朋友走过来,抢走了你的积木,你怎么办?你为什么这样处理?

如果他不同意(还是不同意)把抢走的积木还给你,你怎么办?为什么?(连续追问几次)

(实验者提示:现场已没有别的积木了!)

情境B:游戏争议

你和一个小朋友在一起玩积木,你们一起商量好了要用积木搭建一座房子。你们搭呀、搭呀,一座漂亮的房子就快出现了。这时候你们的想法不一样了,你想这样搭,他想那样搭。你怎么办?你为什么这样处理?

如果他不同意(还是不同意)你的想法,你怎么办?为什么?(连续追问几次)

参考文献:

〔1〕檀传宝.学校德育原理〔M〕.北京:教育科学出版社,2000:28.

〔2〕山本登志哉,张日昇,片成男.中日幼儿“所有”关系的跨文化研究〔J〕.心理学报,1999,31(2):200-208.

〔3〕秦金亮.儿童发展概论〔M〕.北京:高等教育出版社,2008:251-252.

〔4〕汪凤炎,郑红.中国文化心理学〔M〕.广州:暨南大学出版社,2005:27.