自我情绪管理对医务人员睡眠质量和脑力疲劳的影响*

邓树嵩,郭 蕊

右江民族医学院预防医学系百色533000

△男,1972年12月生,硕士,副教授,研究方向:健康教育与健康促进,E-mail:yydss1@163.com

脑力疲劳是一个渐进的累积过程,其主要表现为倦怠、工作绩效降低、反应迟钝以及情绪情感等方面的影响[1]。脑力疲劳的成因多种多样,如营养、健康状况、环境、身体活动方式等。它的主要症状是一种普遍的厌倦感和活动受到抑制和损害的感觉。睡眠是一种周期发生的知觉的特殊状态,它不仅是人体的一项生物学特征,而且是躯体和心理健康的一个指示器[2]。良好的睡眠使全身心放松,对体力和脑力疲劳的恢复起着重要作用。睡眠质量差者表现出抑郁、性格内向、多紧张焦虑、自控能力差、情绪稳定性较差等心理特征[3]。情绪智力作为个体的一种内在资源,可能是一种有助于个体与周围环境之间进行交互作用的调节机制[4-5]。研究[6-9]表明,情绪智力的水平对个体身心健康、社会关系、工作绩效等方面有积极的预测作用,是应对工作压力及维持身心健康的一种保护性因素。情绪管理是情绪智力的主体构成,人们在进行情绪管理前,会对社会情景与自身关系的主观意义以及自身应付能力进行认知评价,最终决定如何对自身情绪进行管理。该研究通过引入中介效应和调节效应的概念[10],更为清晰地研究和探讨自我情绪管理在医务人员睡眠质量和脑力疲劳之间的作用,深入分析三者之间的作用机制,为医务人员脑力疲劳的预防及干预等提供依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象 根据自愿参加的原则,以百色市右江区内的医务人员为调查对象,以医院为单位分别于2011年5月和11月进行2 次问卷调查。共发放问卷547 份,回收有效问卷521 份,有效率为95.2%;其 中 男 339 人(65.1%),女 182 人(34.9%);年龄18~60(34.0±8.8)岁。

1.2 调查方法 匹茨堡睡眠质量指数量表[11]:用于评定被试者最近1 个月的主观睡眠质量。由9 个自评和5 个他评条目组成,仅将9 个自我评定问题计分。9 个自我评定问题由7 个因子构成,评分为0~3分(没有困难~非常困难)。累积各因子成分得分为匹茨堡睡眠质量指数量表的总分,得分越高,表示睡眠质量越差。该次调查分析显示该问卷信度为0.864。

多维疲劳量表中文版[12]:该量表共20 个条目,包括综合性疲劳、体力疲劳、活动减少、动力下降以及脑力疲劳5 个维度。该项研究仅分析脑力疲劳维度。问卷采用5 级评分(1 =完全不符合,2 =比较不符合,3 =不确定,4 =比较符合,5 =完全符合)。表示疲劳的项目正向计分,不疲劳项目反向计分,分数越高说明疲劳程度越高。该次调查分析显示该问卷信度为0.911。

情绪智力量表中文版:情绪智力量表是由美国心理学家Schutte 等[13]开发的一份自陈式量表,用于评估人们对自己以及他人情绪的感知、理解、表达、控制和管理利用的能力。情绪智力量表中文版由华南师范大学心理学系王才康教授翻译,采用Likerts 5 级计分法。通过信度和效度检验,情绪智力量表其他维度的信度较低,因此该次分析仅选取了自我情绪管理维度,共7 个题目,采用Likerts 5 级计分法。高分者通常更能自我监控。该次调查分析显示该问卷信度为0.811。因子分析显示形成一个因子,解释总变异的63.76%,结构效度较好。

采用匿名方式自填问卷,完成整个问卷约需时30 min。被调查者独立完成,并当场收回。

1.3 统计学处理 采用EpiData 3.1 建立数据库,运用SPSS 13.0 和Amos 7.0 进行数据处理。睡眠质量、自我情绪管理和脑力疲劳之间的关系采用Pearson 积差相关分析。分析时,首先将各变量得分中心化,即各自减去相应的均值,应用线性回归分析对中介效应进行检验[10,14-15]。以脑力疲劳得分作为因变量,睡眠质量、自我情绪管理、“自我情绪管理×睡眠质量”为自变量进行分层回归分析[11,15-16],了解调节效应。根据自我情绪管理平均分将研究对象分为高情绪管理组和低情绪管理组,应用分层分析进一步揭示自我情绪管理对于睡眠质量和脑力疲劳的调节作用。检验水准α=0.05。

2 结果

2.1 一般情况 睡眠质量、自我情绪管理和脑力疲劳的相关性分析结果见表1。睡眠质量和自我情绪管理均与脑力疲劳有关;睡眠质量越差,脑力疲劳越严重;自我情绪管理越高,脑力疲劳越轻。睡眠质量和自我情绪管理呈微弱相关,说明自变量和调节变量具有相对的独立性[]。

表1 睡眠质量、自我情绪管理和脑力疲劳的相关性分析结果

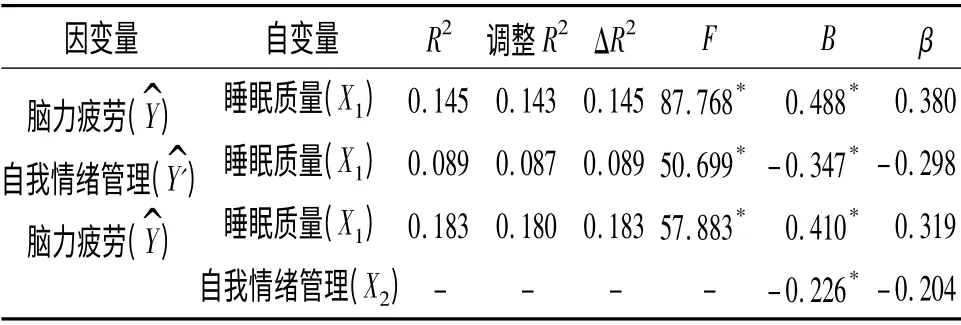

2.2 中介效应检验 根据回归分析结果依次建立3 个回归方程:当在脑力疲劳和睡眠质量之间加入中介变量自我情绪管理之后,脑力疲劳和睡眠质量之间的偏回归系数明显降低(从0.488 降低到0.410)。自我情绪管理在脑力疲劳和睡眠质量间有部分中介效应,中介效应与总效应之比为0.160 6,直接效应与总效应之比为0.839 4,中介效应与直接效应之比为0.191 3,即睡眠质量对脑力疲劳的影响中,直接效应占80.87%,19.13%是通过中介变量自我情绪管理间接影响的。见表2。

表2 自我情绪管理中介效应分析结果

2.3 调节效应检验 自我情绪管理调节效应分析结果见表3。结果显示交互项的偏回归系数差异有统计学意义(B =0.035,t =2.875,P =0.004),且引入交互项后ΔR2差异亦有统计学意义(ΔR2=0.196,P <0.001),表明自我情绪管理调节睡眠质量和疲劳状态的关系。引入交互项后的回归方程为自我情绪管理较低的医务人员中,睡眠质量对脑力疲劳具有预测作用(B =0.214,P <0.001);在自我情绪管理较高的医务人员中,睡眠质量对脑力疲劳没有预测作用(B=0.119,P=0.058)。

表3 自我情绪管理调节效应分析结果

3 讨论

睡眠质量与人的健康和疲劳状况存在密切关系[16],无论个体是否处于压力情境,高质量的睡眠质量总伴随着良好的身心状况,只要能够改善个体的睡眠质量,就必然能够有效缓解脑力疲劳。

中介变量所起的作用是间接效应,用来说明自变量是怎样通过它而影响因变量的[14-15],调节变量所要解释的是自变量在何种条件下会影响因变量。对调节变量和调节效应的探讨有助于进一步分析自变量与因变量的关系强度、方向以及如何随着情境变化而改变[15,17-18]。

该研究引入了中介变量(中介效应)和调节变量(调节效应)的概念,深入分析睡眠质量对脑力疲劳的作用机制。通过对中介效应和调节效应的检验,揭示睡眠质量和脑力疲劳之间的关系。

自我情绪管理中介效应的检验结果说明自我情绪管理在睡眠质量和脑力疲劳的关系中处于部分中介变量的地位,即有19.13%是通过自我情绪管理的中介效应(间接效应)影响的。较差的睡眠质量可能会极大地影响自我情绪管理,使其对自身的主观判断和评价降低,导致压力应对和问题解决能力的降低,从而增加脑力疲劳状态。可见,自我情绪管理在睡眠质量和脑力疲劳之间起到桥梁的作用,睡眠质量差者由于降低了自我情绪管理的水平从而表现出较高的脑力疲劳状态。另外,自我情绪管理的缓冲效能也得到支持。一方面,它可能在睡眠质量的主观评价中发生作用,较好的自我情绪管理能使个体低估睡眠质量差的伤害性,从而减少睡眠质量差对个体的实际影响程度。另一方面,自我情绪管理能够在睡眠质量差的主观体验与脑力疲劳的发生之间起到缓解或缓和作用,也就是说睡眠质量对于脑力疲劳的影响是有一定条件的。该研究同时发现,对于自我情绪管理较低的个体而言,睡眠质量与脑力疲劳呈正相关;对于自我情绪管理较高的个体而言,睡眠质量和脑力疲劳的相关性不明显。因此,较高的自我情绪管理可以衰减睡眠质量和脑力疲劳的正向联系,该结果也支持了自我情绪管理的缓冲作用(调节效能)。综合而言,自我情绪管理在睡眠质量和脑力疲劳之间同时具有中介和调节效应。

该研究尚存在一定的局限性。首先,该研究还不能确立因果关系,其后可采用追踪设计来深入验证该结论。其次,该研究只考察了情绪智力的一个维度——自我情绪管理这一个体因素的作用,今后的研究可追加情绪智力的其他维度,深入探讨情绪智力的多维度影响在睡眠质量和脑力疲劳之间的作用。另外,该研究所有数据都来自于自我报告,为了保证数据的客观性,今后的研究可通过学生评价、同事评价等多渠道收集数据。

[1]李俊楠.脑力疲劳影响视觉前注意加工的ERP 研究[D].西安:陕西师范大学,2011.

[2]郑瑞双.妊娠期妇女睡眠质量与嗜睡、疲劳、焦虑、抑郁的相关性研究[D].长沙:中南大学,2011.

[3]Butt M,Moturu ST,Pentland A,et al.Automatically captured sociability and sleep quality in healthy adults[J].Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc,2013,2013:4662

[4]Sliter M,Chen Y,Withrow S,et al.Older and (emotionally)smarter?Emotional intelligence as a mediator in the relationship between age and emotional labor strategies in service employees[J].Exp Aging Res,2013,39(4):466

[5]Görgens-Ekermans G,Brand T.Emotional intelligence as a moderator in the stress-burnout relationship:a questionnaire study on nurses[J].J Clin Nurs,2012,21(15/16):2275

[6]Kaur D,Sambasivan M,Kumar N.Effect of spiritual intelligence,emotional intelligence,psychological ownership and burnout on caring behaviour of nurses:a cross-sectional study[J].J Clin Nurs,2013,22(21/22):3192

[7]Yusoff MS,Esa AR,Mat Pa MN,et al.A longitudinal study of relationships between previous academic achievement,emotional intelligence and personality traits with psychological health of medical students during stressful periods[J].Educ Health (Abingdon),2013,26(1):39

[8]Monroe AD,English A.Fostering emotional intelligence in medical training:the SELECT program[J].Virtual Mentor,2013,15(6):509

[9]Copestake S,Gray NS,Snowden RJ.Emotional intelligence and psychopathy:a comparison of trait and ability measures[J].Emotion,2013,13(4):691

[10]温忠麟,侯杰泰,张雷.调节效应与中介效应的比较和应用[J].心理学报,2005,37(2):268

[11]Buysse DJ,Reynolds CF 3rd,Monk TH,et al.The Pittsburgh Sleep Quality Index:a new instrument for psychiatric practice and research[J].Psychiatry Res,1989,28(2):193

[12]苗雨.多维疲劳量表中文版的修订及在军队基层医护人员中的应用研究[D].上海:第二军医大学,2008.

[13]Schutte NS,Malouf JM,Hall LE,et al.Development and validation of a measure of emotional intelligence[J].Pers Individ Dif,1998,25(2):167

[14]卢谢峰,韩立敏.中介变量、调节变量与协变量:概念、统计检验及其比较[J].心理科学,2007,30(4):934

[15]辛自强,郭素然,池丽萍.青少年自尊与攻击的关系:中介变量和调节变量的作用[J].心理学报,2007,39(5):845

[16]Girschik J,Heyworth J,Fritschi L.Self-reported sleep duration,sleep quality,and breast cancer risk in a population-based case-control study[J].Am J Epidemiol,2013,177(4):316

[17]陶沙.乐观、悲观倾向与抑郁的关系及压力、性别的调节作用[J].心理学报,2006,38(6):886

[18]Frazier PA,Tix AP,Barron KE.Testing moderator and mediator effects in counseling psychology research[J].J Couns Psychol,2004,51(1):115