新集二矿巨厚砂岩顶板覆岩应力位移场数值模拟

杨合远, 申法建, 吴德义

(安徽建筑大学 土木工程学院,安徽 合肥 230022)

0 引 言

采空区覆岩“三带”分布研究可为合理确定高抽巷层位以及为防水煤柱的留设提供依据[1-3]。“三带”高度分布和采空区覆岩位移场和应力场分布密切相关[4-5],对其分布规律研究具有工程实用价值。目前理论仅能定性分析,工程实测不仅费时费工,有时很难实现,而数值模拟不仅快速高效和成本低廉,而且能定量分析覆岩应力位移场。本文针对新集二矿巨厚砂岩顶板工程实际,采用数值模拟方法分析覆岩应力位移场,可为该采空区覆岩顶板“三带”高度的确定,进而确定高抽巷合理层位提供依据。

1 工程概况

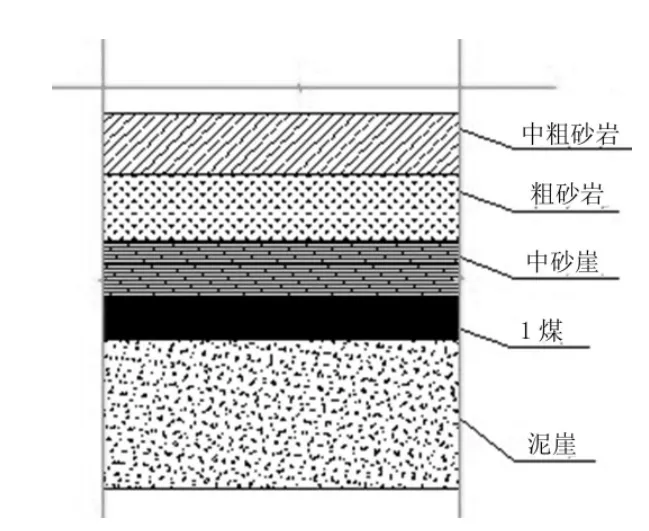

本项目以新集二矿1煤210108试采工作面为研究对象,试采工作面标高-643.1~-591.4m(地面标高+17.9~+24.3m),顶板砂岩厚度较大,一般为32.5m~48.3m,平均厚度约38.7m,工作面平均采高约4.2m。可采走向长度1242.0~1316.0m,倾斜长149.0m。根据该工作面地质柱状图得出煤层附近各层岩性如图1,实验室实测不同岩性岩石物理力学参数如表1。

图1 煤层附近不同岩层

表1 不同岩性岩石物理力学参数

2 数值计算模型

采用 FLAC3D[4-5]软件,利用数值模拟方法,分析巨厚砂岩条件下采空区覆岩主应力及垂直位移。

数值计算模型中,采空区、工作面前方实体以及工作面位置关系示意如图2。根据该工作面工程实际,建立三维数值模型及网格划分如图3。

图2 采空区、工作面前方实体及工作面位置关系示意划与似

图3 数值计算模型及网格划分示意

计算模型尺寸为:长×宽×高=400m×400m×650m,煤层开采后采空区尺寸为:长×宽×高=200m×15m×4m,计算模型网格划分单元为100800个和节点为107584个。模型侧面为滚支,限制模型的水平移动;模型底部为固支,限制水平和垂直位移;顶部为自由边界。

3 数值计算结果及分析

3.1 采空区覆岩垂直位移分布

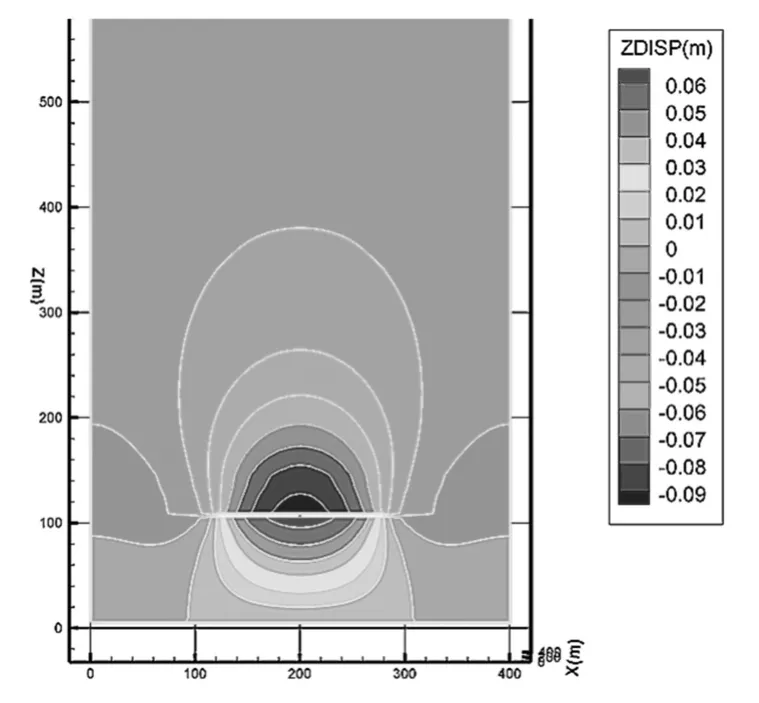

根据计算模型可知,X=300.0m处为工作面位置,距工作面100.0m处(即X=200.0m)采空区覆岩垂直位移云图如图4;采空区覆岩垂直位移随顶板距离变化如图5。

图4 采空区覆岩垂直位移云图

图5 采空区覆岩垂直位移随顶板高度变化

由图5可得,采空区覆岩垂直位移随顶板距离变化可示为:

式中:u-采空区覆岩垂直位移,mm;

Z-采空区覆岩距顶板距离,mm;

u1、A1、K1——系数,mm。

回归系数u1=0.0014,A1=-0.07850,K1=96.290。

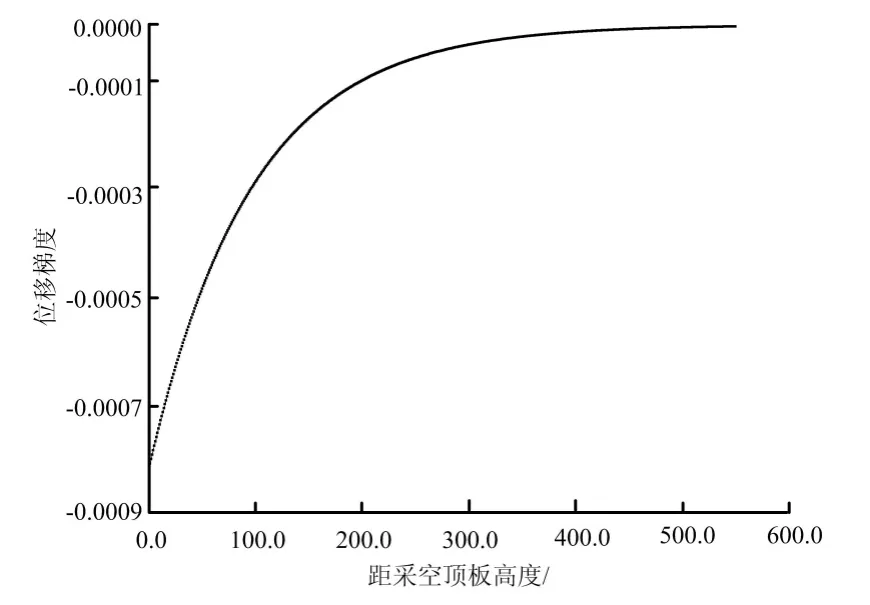

采空区覆岩垂直位移随顶板距离增加而减小,垂直位移衰减快慢可用位移梯度表示,定义位移梯度v为:

由式(1)可得采空区覆岩垂直位移梯度v1为:

采空区覆岩垂直位移梯度随采空区顶板距离变化如图6:

以上分析表明:

(1)采空区覆岩表面垂直位移量最大,随顶板距离增加,垂直位移值逐渐减小,最终趋于较小稳定值。

(2)采空区覆岩表面垂直位移梯度最大,随顶板距离增加,逐渐减小,最终位移梯度接近为零。

(3)可以将位移梯度为为冒落带垂直位移梯度的0.4倍为标准定义为裂隙带范围,由此可得:Hl=(84.0-88.0)m。

图6 覆岩垂直位移梯度随采空区距离变化

3.2 采空区覆岩主应力分布

距工作面100.0m处(即X=200.0m)采空区覆岩主应力云图如图7:

图7 采空区覆岩主应力云图(X=200.0m)

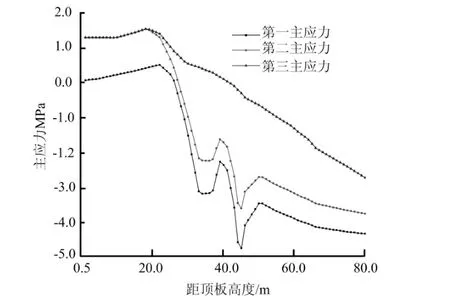

根据图7采空区覆岩主应力云图,可以得出采空区覆岩主应力随顶板距离变化如图8:

图8 采空区覆岩主应力随距顶板高度变化曲线图

从图8中可以看出:距采空区顶板一定范围内覆岩三个方向主应力都为拉应力。随顶板距离增加,第一主应力首先转化为压应力,随后,第二主应力转化为压应力,最后第三主应力也转化为压应力。

新集二矿1煤顶板砂岩抗压强度为抗拉强度的10倍左右。如果采空区覆岩三个方向主应力都为拉应力,该位置处岩石很可能产生破坏;如果某一方向产生拉应力,与该拉应力垂直方向很可能产生明显裂隙。可以将覆岩三个方向主应力都为拉应力范围作为冒落带高度,将一个方向主应力为拉应力范围作为裂隙明显的裂隙带高度。由此可得:冒落带高度:Hm= (21.0-23.0)m,明显裂隙带高度为Hlm=44.0m。

4 结 论

(1)采空区顶板表面位移量及位移梯度值最大,随采空区顶板高度增加,位移量及位移梯度值逐渐减小,且衰减变缓。

(2)距采空区覆岩顶板一定范围三个方向主应力都为拉应力,随覆岩顶板距离增加,第一主应力首先转化为压应力,随后,第二主应力转化为压应力,最后第三主应力转化为压应力。

(3)冒落带高度为Hm=(21.0-23.0)m,明显裂隙带高度为Hlm=44.0m,裂隙带高度为Hl=(84.0-88.0)m。

1 佟军,魏保民,刘智双,等.采空区高位钻孔瓦斯抽放技术应用与分析[J].中国矿业,2009,18(11):100-103.

2 高岭,孙占海.高抽巷瓦斯抽采在新集二矿的应用[J].江西煤炭科技,2008(2):30-32.

3 隋旺华,董青红,狄乾生.工程地质模型在防水煤岩柱研究中的应用[J].中国矿业大学学报,1999,28(5):417-420.

4 钱鸣高,缪协兴.采场上覆岩结构的形态与受力分析[J].岩石力学与工程学报,1995(2):97-106.

5 刘保卫.采场上覆岩层“三带”高度与岩性的关系[J].煤炭技术,2009,28(8):56-57.

6 武崇福,刘东彦,方志.FLAC3D在采空区稳定性分析中的应用[J].河南理工大学学报(自然科学版),2007,26(2):136-140.

7 姜庆红,范慧鹤,李红英,等.FLAC3D中INTERFACE建模新方法在釆空区模拟中的应用[J].计算机与现代化,2008,(10):113-115.