针刺及中药面膜外敷联合穴位埋线治疗黄褐斑疗效观察

陈媛媛

(北京中医药大学附属中西医结合医院,北京100039)

黄褐斑是发生于面颊部对称分布的蝶翅状斑,多为淡褐色、深褐色,甚至灰褐色斑或斑片,好发于青壮年。2011年9月—2012年9月笔者采用针刺及中药面膜外敷联合穴位埋线治疗黄褐斑患者取得了良好的疗效,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 90例黄褐斑患者为上述时期我院门诊收治患者,诊断符合中国中西医结合学会皮肤性病专业委员会色素病学组制定的《黄褐斑的临床诊断和疗效标准(2003年修订稿)》[1],患者面部淡褐色至深褐色、界限清楚的斑片,通常对称性分布,无炎症表现及鳞屑;无明显自觉症状;女性多发,主要发生在青春期后;病情可有季节性,常夏重冬轻;排除其他疾病(如颧部褐青色痣、Riehl黑变病及色素性光化性扁平苔藓等)引起的色素沉着。排除妊娠期或哺乳期妇女、合并心肝肾脏相关疾病者、无法完成治疗疗程或治疗期间有使用其他治疗方法者。均为女性,年龄29~52岁,平均35岁;病程3个月~10 a。将90例患者随机分成3组,治疗组30例,针刺面膜对照组30例,埋线面膜对照组30例。3组一般情况相似,有可比性。

1.2 治疗方法

1.2.1 针刺面膜对照组 ①针刺。主穴:皮损处(黄褐斑)、曲池、合谷、关元、血海、足三里、三阴交、太冲。随证加减:肝郁甚者加阴陵泉、肝俞、行间;脾虚甚者加中脘、上脘、下脘、脾俞;肾虚甚者加太溪、肾俞;血瘀甚者加肝俞、膈俞。操作方法:皮损处采用0.18 mm×13 mm环球牌美容针在面部病灶边缘行多针围刺,针间距可在1 cm左右,其余穴位用普通毫针针刺,进针得气后行提插捻转补泻手法,留针30 min,每周3次,10次为1个疗程,共3个疗程。②中药面膜外敷。采用当归、川芎、丹参、白及、白芷、白僵蚕、白茯苓各10 g,混合研末,过100目筛,药粉20 g,蜂蜜2 mL,40℃水少许,混合成糊状,针刺治疗结束后净面敷上,待20 min后清除,每周2次,共20次。

1.2.2 埋线面膜对照组 ①埋线。主穴选取曲池、关元、血海、足三里、三阴交,配穴均同针刺组。操作方法:局部用医用碘伏常规消毒,将约1 cm长的可吸收羊肠线(山东威高集团康利达医用制品有限公司出品,国食药监械准字2008第3650801号,鲁食药监械生产许20100193号)放入穿刺针内前端,快速刺入穴位,得气后边推针芯边缓缓退针管,将羊肠线留在穴内,盖无菌棉球,胶布固定即可。每3周埋线1次,共治疗4次。注意埋线后观察半个小时,无特殊情况可离开医院;当天不能洗澡;清淡饮食,忌食辛辣刺激物。②中药面膜外敷。操作方法同前,每周2次,共20次。

1.2.3 治疗组 选穴同前,操作结合针刺面膜对照组和埋线面膜对照组,第1次埋线后第2天开始针次疗程,埋线每3周1次,共治疗4次;针刺每周3次,10次为1个疗程,共治疗3个疗程;针刺治疗结束后外敷中药面膜,每周2次,共20次。

1.3 疗效判定标准 参照中国中西医结合学会皮肤性病专业委员会色素病学组制定的《黄褐斑的临床诊断和疗效标准(2003年修订稿)》[1]制定,治疗前、每次治疗疗程结束后和治疗疗程结束后1个月在相同环境下用数码照相机,将治疗部位摄像并储存在电脑资料库内。治疗结束1个月后由一名医护人员进行统计,根据目测皮损及数码照片判定疗效。皮损颜色评分:淡褐色1分;褐色2分;深褐色3分。皮损面积评分:0为无皮损;1为皮损面积<2 cm2;2为皮损面积2~4cm2:3为皮损面积>4 cm2。总积分=面积评分+颜色评分。下降指数=(治疗前总积分-治疗后总积分)/治疗前总积分。治愈:色斑面积消退≥90%,颜色基本消退;评分法计算下降指数≥0.8;好转:色斑面积消退>30%,颜色变淡,评分法计算下降指数≥0.3;无效:色斑面积消退<30%,颜色变化不明显,评分法计算下降指数≤0。治愈+好转计为总有效。

1.4 统计学方法 应用SPSS 13.0软件建立数据库并进行统计分析,3组间疗效比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

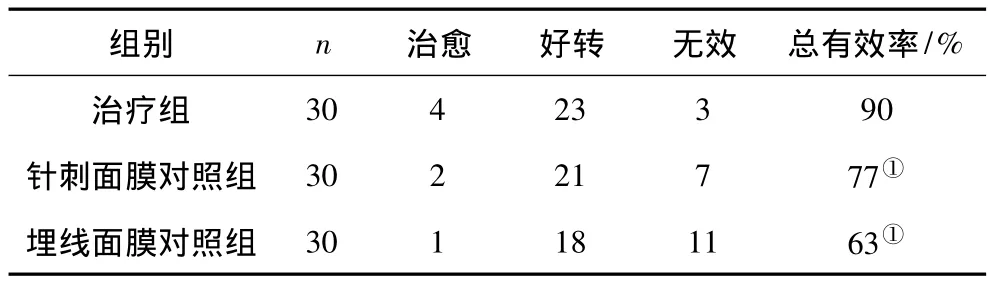

治疗组总有效率与其他2组比较有显著性差异(P均<0.05),见表1。

表1 3组疗效比较 例

3 讨 论

黄褐斑中医称之为黧黑斑,是一种面部出现对称性褐色斑的色素异常皮肤病,中医学认为本病多与肝脾肾三脏关系密切,气血不能上荣于面为主要病机,其发生主要责之于肝郁、血瘀、脾虚、肾虚、女子冲任功能失调等。近年来的研究表明,酪氨酸酶在黄褐斑发生发展过程中起着重要作用,同时与血液黏稠性增高也密切相关[2]。笔者选取皮损处(黄褐斑)、曲池、合谷、关元、血海、足三里、三阴交、太冲为针刺主穴,正所谓“无瘀不成斑”、“治斑不离血”,针刺面部皮损区(即阿是穴)为就近取穴,具有调理经脉,活血通络,改善血液循环,促进表面细胞新陈代谢,消除斑片的作用;曲池为手阳明大肠经合穴,刺之可调和营卫之气血;合谷、太冲合用为“开四关”,有行气活血作用;关元为任脉之会,可调节任脉;血海为活血化瘀之要穴,刺之可调和气血;足三里为足阳明胃经合穴,刺之可调和气血、健脾和胃;三阴交为足三阴经交会穴,刺之可调肝脾肾三脏。中药面膜的药物组成主要以活血化瘀为主,辅以祛风散结、健脾补肾的药物,且大多药物为白色。《黄帝内经》曰:“白色入通于肺,开窍于鼻,藏精于肺……故知病在皮毛。”白色入肺,肺主皮毛,皮肤上的问题,多从肺经入手治疗[3]。有研究表明局部外用白术、茯苓可使多巴阳性MC、含黑素颗粒细胞、黑素含量指数明显减少,对皮肤色素沉着具有抑制作用[4]。现代药理研究表明,多种白色药物能抑制酪氨酸酶活性以及黑素代谢,从而起到祛斑、美白的功效[5]。

穴位埋线疗法是一种融多种疗法(针刺、类似埋针等)、多种效应于一体的复合性治疗方法,他是在留针的基础上发展起来的,因此具备了留针所具有的作用,并且还有其本身的优势。首先,埋线方法对人体产生的生理和生物化学刺激可长达20 d或更长,其刺激强度随着时间而发生变化,初期刺激强,可以克服脏腑阴阳的偏亢部分,后期刺激弱,又可以弥补脏腑阴阳之不足,这种刚柔相济的刺激过程,可以从整体上对脏腑进行调节,使之达到“阴平阳秘”的状态。其次,埋穴疗法利用其特殊的针具与所埋之羊肠线,产生了较一般针刺方法更为强烈的针刺效应,有“制其神,令其易行”和“通其经脉,调其气血”的作用[6]。

通过对针刺及中药面膜外敷联合穴位埋线治疗黄褐斑的临床疗效观察,总结经验如下:①针刺与埋线疗法相结合,既弥补了针刺时间短、疗效难巩固的缺点,又弥补了埋线见效慢、穴位选择有局限性的缺点。②针刺联合穴位埋线法与单纯针刺法相比较,除了能加快黄褐斑的消散,患者所伴随的月经不调、失眠、腹胀纳呆、腰膝酸软等中医症状也能得到更快的缓解。③可吸收线的粗细长短决定了刺激量的大小和吸收时间的长短,影响着埋线效果。对于体态偏胖的患者选用较粗的可吸收线,偏瘦者选用较细的可吸收线;腹部穴位埋线时的线体长度可适当比躯干四肢的长一些。④针刺面部时,眼周部位比较容易出血,出血部位要及时用消毒干棉球按压5~10 min,若已形成瘀斑,下次针刺时应避开此处。

[1]中国中西医结合学会皮肤性病专业委员会色素病学组.黄褐斑的临床诊断和疗效标准(2003年修订稿)[J].中华皮肤科杂志,2004,37(7):440

[2]盛波,张友堂.中医药治疗黄褐斑研究进展[J].中医药信息,2003,20(1):18-19

[3]尚靖,敖秉臣,刘文丽,等.七种增白中药在体外对酪氨酸酶的影响[J].中国药学杂志,1995,30(11):653-655

[4]李洪武,朱文元,夏明玉,等.白术等对UVB诱导豚鼠皮肤色素沉着的抑制作用[J].中华皮肤科杂志,2000,33(6):386-388

[5]蓝海冰,曲剑华,杨岚,等.中药面膜治疗黄褐斑的临床疗效观察[J].中国美容医学,2012,21(12):2253-2254

[6]任晓燕.穴位埋线的源流及其机理探讨[J].中国医药学报,2004,19(12):757-759