枯草芽孢杆菌孢子悬液保藏期的验证

肖璜,林吉恒,马仕洪,胡昌勤

药品微生物检验是评价药品质量的重要手段之一。《中国药典》2005年版增加了对药品进行无菌检查和微生物限度检查时需进行方法学验证和对培养基进行灵敏度检测的要求,通过检测实验菌株在试验系统中生长能力,判断实验体系的适用性。在上述检测过程中,标准实验菌株的纯度、生物学特性的变异都会影响检验结果。因此,在药品微生物实验室中,如何评估保藏菌株在使用过程中的死亡、衰退和变异,保持实验菌株的原有生物学特征等问题就变的尤为重要[1]。对药品微生物实验室中标准菌种保藏的研究分为两个方向[2]:一是为基层单位寻找简单、实用和经济的方法;二是为科研机构寻找能确保长期稳定保藏的方法。

枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)是药品微生物实验室最常用的标准菌株之一。枯草芽孢杆菌处于孢子体时其代谢呈最不活跃或相对静止的状态,有利于长期保存,如能利用枯草芽孢杆菌孢子体作为保藏菌种,将方便检验过程。现行的《中国药典》(2010年版)对于菌液的要求:若在室温下放置,应在 2 h 内使用;若保存在 2~8 ℃,可在 24 h 内使用;黑曲霉孢子悬液可保存在 2~8 ℃,在验证过的贮存期内使用。《美国药典》36 版(USP36)中指出,枯草芽孢杆菌及黑曲霉的稳定孢子悬液均可在验证过的贮存期内保存并直接稀释使用。由此可见,枯草芽孢杆菌孢子悬液作为枯草芽孢杆菌的保藏形式其稳定性是得到肯定的。但在两国药典中,对于贮存期并未做过多描述。

本文以枯草芽孢杆菌孢子体为研究对象,基于使用的便利性和应用过程中的可靠性,设计了计数实验及药敏实验,考察枯草芽孢杆菌孢子体在蒸馏水保存法中保藏的贮存期,为检验过程中的便利使用提供数据。

1 材料与方法

1.1 仪器与试药

Ⅱ 级 A2 型生物安全柜为美国 Thermo 公司产品;RD115 型恒温培养箱为德国 Binder 公司产品;BT2202S型电子天平为赛多利斯公司产品;MLS-3780 型灭菌器为SANYO 公司产品;营养琼脂培养基和胰蛋白胨大豆肉汤(TSB)购自北京三药公司;枯草芽孢杆菌[CMCC(B)63501]购自中国食品药品检定研究院,使用其二代菌株;盐酸莫西沙星氯化钠注射液(0.4 g/250 ml)购自方正医药研究院有限公司。

1.2 方法

1.2.1 菌液制备 枯草芽孢杆菌接种至营养琼脂克氏瓶中,35 ℃ 培养 7 d;用含 0.05% 吐温的灭菌蒸馏水吹洗振荡,制成高浓度孢子菌悬液。用含 0.05% 吐温的灭菌蒸馏水稀释原始菌液,分装于灭菌后的菌种冻存管(1 ml/管)中。将上述菌种冻存管分成两组,一组放置在室温(25 ℃)中保藏,另一组放置在冰箱(4 ℃)中保藏。考察经 65 ℃ 加热 30 min 灭活前后的原始菌液计数结果。

1.2.2 实验计数 采用营养琼脂进行计数。分别于固定时间间隔(0 个月、1 个月、2 个月、3 个月)取不同保藏条件的 5 株菌进行梯度稀释,每株计数三皿,于 35 ℃ 培养24 h 后进行计数。

1.2.3 药敏试验 参考 CLSI/NCCLS 推荐的微量稀释法,分别于固定时间间隔(0 个月、1 个月、2 个月、3 个月)进行药敏实验。取 96 孔微量反应板,每孔分别加入180 μl 胰蛋白胨大豆肉汤;首样品组加入盐酸莫西沙星氯化钠注射液 20 μl,混匀;随后各样品组取前一样品组中的20 μl 混合液,混匀;共设 10 个样品组。最后每孔加孢子悬液 20 μl。设不加试药的细菌对照组和无细菌的空白对照组,在 25 ℃ 培养 2 d 后观察其 MIC 浓度。每个保存条件重复试验 4 次。

2 结果

2.1 菌液制备

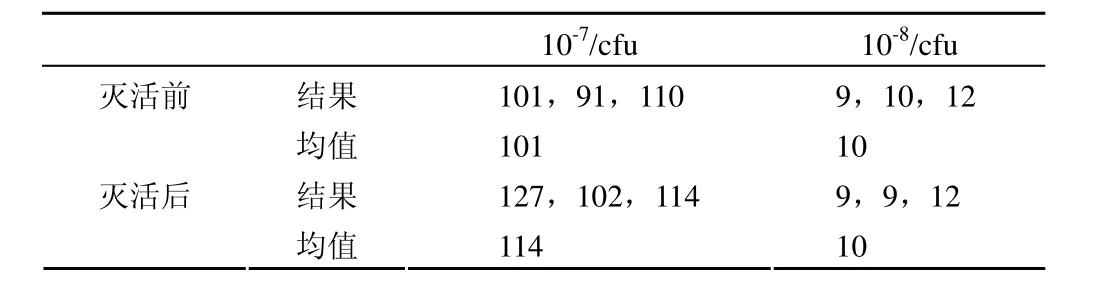

保存在含 0.05% 吐温的灭菌蒸馏水中的枯草芽孢杆菌孢子悬液,经 65 ℃ 加热 30 min 灭活后原始菌液计数结果未见显著性降低(表 1)。《中国药典》(2010年版)抗生素微生物检定法附录下规定,用灭菌水洗下枯草芽孢杆菌的芽孢后,要在 65 ℃ 加热 30 min,通过热损伤杀死枯草芽孢杆菌的营养体。由于表 1 中加热前后的菌落计数未见显著性降低,提示此步骤在对枯草芽孢杆菌孢子体的吐温-蒸馏水保藏法中可能并非必需。

2.2 实验计数

药品微生物实验室中,枯草芽孢杆菌的常用保存方法为斜面低温保存法和菌悬液冷冻保存法。文献[3]报道使用营养琼脂斜面低温(4 ℃)保藏可达 5年时间,使用营养肉汤超低温(–20 ℃)保藏可达 4年时间。两种方法操作简单,使用方便,不需特殊设备。但培养基在传代过程中物理、化学特性的变化造成菌体代谢的改变,进而易诱导菌株的变异[4]。已有枯草芽孢杆菌因传代次数过多易变成光滑型菌株影响抗生素效价测定的文献报道[3]。同时,屡次传代污染杂菌的机会增多。另外,基层实验室中超低温冰箱的配备并不普及。为克服上述不利因素,本研究中实验温度仅考虑了25 ℃ 和 4 ℃。同时,计数以及药敏实验环节均采用直接稀释的方法,以避免多次传代的影响。

表1 灭活前后原始菌液计数结果

保存在含 0.05% 吐温的灭菌蒸馏水中的枯草芽孢杆菌孢子悬液,在不同保藏温度(25 ℃ 和 4 ℃)条件下,菌数相对稳定(图 1)。考虑到数据统计的便利性,将以上结果经求对数做方差分析,结果见表 2。经方差分析,25 ℃(室温)及 4 ℃(低温)两种保存条件下菌数在考察时间内出现增长的趋势。同时,经两两比较,两种保存条件下,第 2、3 个月显著高于第 0、1 个月的结果(P < 0.01),而第 0、1 个月之间和第 2、3 个月之间没有显著性差异,说明两种保存条件下,1 个月内菌落计数无显著性差异。

2.3 药敏试验

将两种保存条件的枯草芽孢杆菌孢子悬液做药敏实验,结果见表 3。25 ℃(室温)及 4 ℃(低温)两种保存条件下的枯草芽孢杆菌孢子悬液在第一个月内其药敏结果不变,而在 2、3 个月内结果发生变化。

3 讨论

文献报道枯草芽孢杆菌营养体菌体脆弱,在室温及低温条件下第 2 天即大量死亡,在室温与低温中衰退较快[5]。当枯草芽孢杆菌处于孢子体时其代谢呈最不活跃或相对静止的状态,有利于长期保存。因此本次实验中,我们考察了相对静止状态的孢子体的稳定性,在 3 个月的保藏过程中,菌液不仅存活率未见衰退,在室温与低温两种实验条件下都出现了增长的趋势,结果令人满意。由于药品微生物实验室工作菌株在应用中主要采用梯度稀释法,因此,原始菌液的浓度是十分重要的质控环节。本次实验通过计数实验探索贮存期内孢子悬液浓度的变化。结果显示:25 ℃(室温)及4 ℃(低温)两种保存条件下菌数在考察期内出现趋势性增长。两种保存条件下,1 个月内菌落计数无显著性差异。

菌种在贮存期内是否存在退行性变异也是需要考虑的问题。基于药品微生物检验中通常利用枯草芽孢杆菌进行适用性实验,通过检测系统最终是否抑制试验菌株的生长,判断体系的实用性的目的,我们设计了药敏试验,通过分析枯草芽孢杆菌对抑菌成分的敏感性,表征其生物学特性是否发生变异。CLSI/NCCLS 推荐的培养条件为 CAMHB(调节了钙镁离子浓度的 MH 肉汤)、35 ℃;而在《美国药典》无菌检查章节中,枯草芽孢杆菌可在 25 ℃ 使用胰蛋白胨大豆肉汤(TSB)培养观察;基于使用目的,我们参照《美国药典》确定了药敏实验条件。实验表明,两种保存条件1 个月贮存期内,枯草芽孢杆菌孢子体的药物敏感性未出现变化,但贮存期超过 1 个月后,药物敏感性发生变化,不宜再作为方法验证的标准菌株使用。

图1 不同储存温度的菌液计数结果

表2 方差分析结果

表3 药敏实验结果(μg/ml)

枯草芽孢杆菌以孢子悬液的形式进行保存,具有简单、使用方便等优点。贮存期验证表明,在 25 ℃(室温)及4 ℃(低温)两种保存条件下,枯草芽孢杆菌孢子悬液 1 个月内计数与药敏结果均稳定,可直接稀释使用。

[1] Gan DY, Ren LZ, Zhu LJ.Comparison of two different bacterial species preservation method.Chin J Rural Med Pharm, 2010, 17(10):49-50.(in Chinese)干迪郁, 任利珍, 朱立军.两种不同的细菌菌种保存方法比较.中国乡村医药杂志, 2010, 17(10):49-50.

[2] Li WG.An improved method for long -term preservation of medical bacterial strains.China Trop Med, 2009, 9(7):1358-1359.(in Chinese)李文广.医学微生物菌种长期保存方法探讨.中国热带医学, 2009,9(7):1358-1359.

[3] Liu XL, Wang C, Wen XL.Drug test strains preservation methods.Chin Pharm Aff, 2007, 21(4):266-267.(in Chinese)刘兴兰, 王灿, 文晓玲.药品检验菌种的保藏方法.中国药事,2007, 21(4): 266-267.

[4] Wang LL.The preservation and management of the drug test experimental strains.Int Medi Health Guidance News, 2005(17):153-155.(in Chinese)王莉莉.谈药品检验中实验菌种的保存与管理.国际医药卫生导报, 2005(17):153-155.

[5] Wang H, Liu GP, Wang YX.A comparative observation of the five broth save in two ways.Milit Med J South China, 2009, 23(5):57-58.(in Chinese)王晖, 刘桂萍, 王雁霞.五种菌液两种保存方法的比较观察.华南国防医学杂志, 2009, 23(5):57-58.