国外校长信息化领导力内涵的发展历程及启示 *

孙祯祥,翁家隆

(1.浙江广厦建设职业技术学院,浙江 东阳 322100;2.浙江师范大学 教师教育学院,浙江 金华 321004)

国外校长信息化领导力内涵的发展历程及启示*

孙祯祥1,翁家隆2

(1.浙江广厦建设职业技术学院,浙江 东阳 322100;2.浙江师范大学 教师教育学院,浙江 金华 321004)

成熟的校长信息化领导力是促进学校教育信息化的重要保障。国外关于校长信息化领导力的研究比国内起步早,有可借鉴之处。文章沿着教育信息化的发展脉落,将过去和以后一段时间的教育信息化的发展过程大致分为四个阶段:一是计算机教育应用阶段;二是计算机辅助教学(CAI)应用阶段;三是信息技术与课程整合阶段;四是深化的信息化教育阶段。然后运用文献研究的方法,分别从技术发展的角度和领导力主体角色变化的角度归纳了校长信息化领导力内涵在国外的发展与蜕变,总结各个发展阶段校长信息化领导力的内涵特征,从纵向上对教育信息化进程中的校长领导力内涵演变进行了梳理;最后针对目前国内有关校长信息化领导力方面存在的问题,通过国外认识过程给我们的启示,分别从认识、培训、行动、愿景、评价、群体动力等七个方面提出了我们的观点,希望有助于国内校长信息化领导力的研究与实践。

校长信息化领导力;内涵;技术发展;主体角色;

一、引言

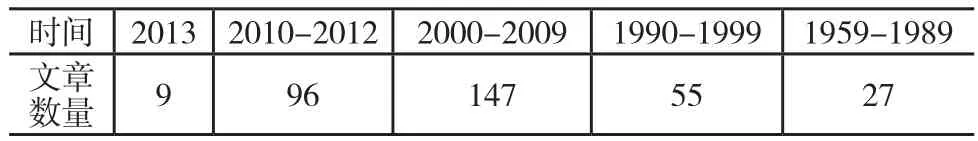

教育部2012年3月印发的《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》(以下简称《规划》)[1]指出要以教育信息化带动教育现代化,促进教育的创新与变革,并首次提出了“学校教育信息化领导力”的概念,而且多次加以强调。由此可见,教育信息化是教育现代化的必由之路,而要促进教育信息化的发展,其中重要的一环就是要提升学校教育信息化领导力。尽管我们知道学校领导力应该是学校组织群体成员的领导力,但是纵观国内外学者对于学校领导力的研究,其主要关注点还是集中在作为主要管理者的校长身上,即校长领导力的提升。由此可以推论:校长信息化领导力(Principals'Technology Leadership)是学校教育信息化领导力的一个重要组成部分,对学校的教育信息化推进起着至关重要的作用。近年来,有关校长信息化领导力的议题在国内已经形成研究热点。然而,国外相关的研究则具有更早的历史。我们在“教育资源信息中心(Education Resources Information Center,简称ERIC)”搜索栏中输入“Technology Leadership Principal”字样,截至2013年12月11日,所获取的相关文章篇数如表1所示:

表1 “Technology Leadership Principal”相关文章篇数

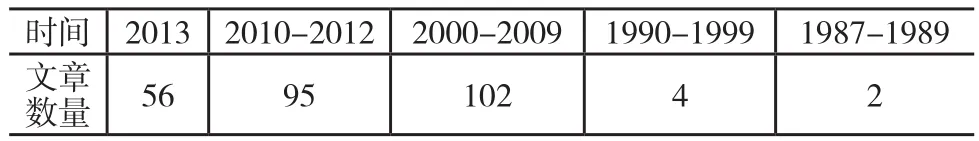

我们还在中国期刊全文数据库(CNKI)中以“校长信息化(技术)领导力”搜索,得到的相关文章篇数和时间如表2所示:

表2 “校长信息化(技术)领导力”相关文章篇数

从检索的数据可以在一定程度上得出以下结论:校长信息化领导力议题在国外研究起步更早,早在上世纪六十年代,他们就开始注意到这一领域的研究,只是当时受到学校信息化发展阶段的限制,其研究只针对某些技术方面的领导力而已。而国内的相关研究只不过是近十年内的事。我们研究发现,在各个信息化发展的不同阶段,国外对校长信息化领导力内涵的认识经历了一个由表及里、由浅入深的发展过程。因此,本文试图通过对过往文献的梳理,纵向上加深对校长信息化领导力作用的认识,为校长信息化领导力在我国的研究提供一点参考。

为了分析方便,我们参考国内有关文献和专家的观点,初步把教育信息化的发展历程大致分为四个阶段:一是计算机教育应用阶段;二是计算机辅助教学(CAI)应用阶段;三是信息技术与课程整合阶段;四是深化的信息化教育阶段。由于校长信息化领导力的研究始终伴随着信息技术以及教育信息化的发展过程而发展的,因此对校长信息化领导力内涵的认识必然与技术的发展密切联系在一起。同时校长信息化领导力又是一种能力和智慧[2],能力和智慧必然是以其主体为载体。因此,本文拟从信息技术发展和领导力主体角色变化这两个角度来概括研究国外校长信息化领导力内涵的发展过程,以期加深我们对校长信息化领导力内涵的认识。

二、计算机教育应用发展阶段的校长信息化领导力内涵

(一)从技术发展角度:单纯关注电脑硬件

1982年,美国圣迭哥州立大学教育管理中心的Corbett, John J., Dunn, Robert C., Latta, Raymond F. 和Lehman, Robert A.在发表于《全国高中校长协会》(NASSP Bulletin)杂志中的“呼唤领导力:校长是有效使用电脑技术的关键”(Call for Leadership: Principals Are Key to Effective Use of Computer Technology)中指出:“微机时代已经到来。”他们建议敦促校长们运用他们的领导力来采纳这种新技术。他们认为这些技术在教育中的应用甚至比1957年人类发发射的第一颗人造卫星还具有深远的影响意义[3]。虽然他们没有明确提出校长信息化领导力的概念,但是他们明确提出运用校长的领导来采纳这种新技术(微机)于教育中具有深远的意义。在没有理论指导和实践经验支撑的八十年代初期,他们的观点无疑为后来校长信息化领导力的发展指明了方向。

1986年,美国罗得岛教育领导力学会兼职执行会长Charles Mojkowski在“校长和技术:超越自动化走向复兴”(The Principal and Technology Beyond Automation to Revitalization)一文中提出:“校长们现在所做的关于使用技术的决策对他们成长为领导者和管理,以及学校的发展有着极为重要的作用。” 他相信“新技术将会成为推进学校发展和促进校长对他们自己的工作进行思考的方式上的一个重要的推动和支撑[4]。”他认为新技术的使用会帮助校长们创造有效的学校,并且能加强他们的领导力和管理力。”这里的新技术主要指计算机。校长们通过计算机的使用来加强他们管理能力的提升,促进对学校的领导。

1988年,荷兰吞特大学教授Betty Collis在其所著的《电脑、课程与全班教学:问题和想法》(Computer, Curriculum and Whole-class Instruction: Issues and Ideas)一书中首次提到“信息技术领导力”一词[5]。虽然他指出为确保公平取得技术资源的机会和适当的技术使用设备是校长应具备的信息化领导技巧,但是该书的重点内容都是围绕着计算机而展开的。

(二)从主体变化角度:单纯关注校长本人的信息化领导力

上世纪初期,在美国,校长要负责全校工作,承担学校的组织和管理、教学的监督和领导以及学校与社区关系的协调和维护等工作[6]。当然,校长的这些职能到现在本质上没有变。苏霍姆林斯基曾经说过:“有怎样的校长,就有怎样的学校”。由此可见,一个校长对一个学校来说是非常重要的。

美国圣迭哥州立大学教育管理中心的Corbett,John J.; Dunn, Robert C.;Latta, Raymond F.;Lehman,Robert A.曾建议敦促校长们运用他们的领导力来运用这种新技术(电脑)于教育中,他们认为校长才是这项变革的关键因素。“毫无疑问,最重要的影响变革效率的个人和(或)影响学校引进一项创新项目的是个人、是校长[7]”。另外,美国罗得岛教育领导力学会兼执行会长Charles Mojkowski也曾提出[8]:“校长们现在所做的关于使用技术的决策,对他们成长为领导者和管理者以及学校的发展有着极为重要的作用”。“新技术将会成为推进学校发展和促进校长对他们自己的工作进行思考的方式上的一个重要的推动和支撑”。

在计算机教育应用的最初阶段,由于当时特定的历史背景和科技发展水平的限制,他们只能把目光聚焦到计算机硬件的应用上。校长所要做的就是引导教师们在教育教学中采用这些硬件,在教育教学中引进硬件技术的使用。同时,也利用计算机促进学校的管理,加强领导者自身的领导力。这就是在计算机刚刚进入教育应用的最初阶段,研究者们在信息技术与校长领导力之间关系的最初认识。而此时校长信息领导力的主体角色也是围绕校长本人展开的,因为要使学校接受一个新生事物,非常关键在于校长的支持。所以这一阶段的研究大都以校长本人为校长信息化领导力的主体,认为校长信息领导力就是校长本人的领导力。

三、计算机辅助教学(CAI)应用发展阶段的校长信息化领导力内涵

(一)从技术发展角度:关注计算机辅助教学(CAI)

计算机在教育上的应用是一场革命性的变化,它吸引了许多有识校长的目光。但是,随着计算机教育应用的发展,如果只将目光停留在硬件设施上,则永远无法跟上教育信息化发展的脚步。实际上,早在上世纪70年代国外学者就开始了计算机辅助教学的研究。美国等发达国家的一些公司也设计开发了计算机辅助教学软件(CAI)在学校中推广应用。例如美国IBM公司早在1958年就设计了一个向小学生教授二进制算术的计算机教学软件系统。英国政府在1972年就制定了CAI的发展规划。为了促进CAI的推广,英国的政府教育部门在全国设立多个中心点,负责给学校提供信息,交流各学校教育方法和手段。此时,CAI已经走出实验阶段,开始应用在中小学部分课程的教学和辅导中[9]。

1984年,借着计算机被《时代》杂志评选为当年的“年度人物”的新闻,Campbell, Lloyd P.就指出,这个消息进一步让公立学校的领导者认识到CAI的价值和必要性。利用此契机,让他们看到计算机可以在教室中改善教师效能和提高学生成绩[10]。

也有些学者针对CAI,给校长提出指导意见。Ornstein, Allan C.在“有效使用计算机计技术”一文中,针对CAI等六项涉及计算在教学中的应用,为学校校长提供了指导,具体内容如下:(1)计算机在课堂中的使用应该与学校目标相关;(2)一个教室应配备多台计算机,允许多个学生同时使用;(3)软件的购买应该在课程工作者、课程委员会和教师预知的情况下进行[11]。

进入90年代以后,CAI的发展开始渗透到所有教育学科及所有教学过程[12]。由于校长是学校教学的领导者,为了适应CAI发展的趋势,其领导力必定要侧重于CAI的在所有教育学科和所有教学过程中的应用。

(二)从主体变化角度:关注包括校长在内的行政领导者(管理团队)的信息化领导力

伴随着信息技术给学校带来的飞速发展,校长的工作内容也变得越来越复杂。但是,就校长个人而言,其自身在信息化大环境下也总是存在着这样或那样的问题。他们中有的人会因为自身的认识、知识、经验、习惯等各方面的原因,会满足于原有的教育理念和管理方式;有的则因为自身信息素养不足,导致他们会对校长信息化领导力的理解和提升存在偏差。可见,如果仅仅依靠校长自身的力量已经难以招架因学校的信息化发展需求所带来的挑战。因此,领导力研究主体角色需要突破校长个人的范畴,扩展到包括校长在内的学校行政领导者(管理团队)。学者们对校长信息化领导力的理解也由仅仅关注校长本人的信息化领导力,拓展为包括学校其他行政领导者在内的学校管理团队的信息化领导力。

Sampson和Wasser在1999年曾经给信息化领导力下了这样一个定义,“信息化领导力是指校长和行政人员,示范与学习相关的信息技术,并藉由领导引起变革,以应用信息技术来转换成有效的教与学的情境[13]。”Schmeltzer谈到信息化领导力时,他认为行政领导者必须运用技术增进教学实践和发展策略,并以此帮助教师在班级中使用技术[14]。

美国国际教育技术协会2002年制定的《面向管理者(或称行政领导者)的美国教育技术标准》(简称NETS·A)就是把目光落在了学校行政领导者身上[15]。它按照教育行政领导者的工作范围阐述了他们的信息化工作任务和相应的绩效指标。因为校长是学校行政领导者中的一员,因此NETS·A也包括对中小学校长的要求。

不断发展中的计算机教育应用已经对校长提出了新的要求,在这个发展阶段,校长信息化领导力的内涵不仅只包含对计算机硬件建设的关注和支持,而且又包含了对计算机教学软件CAI建设的认识,并将CAI的发展规划落实到自己的学校之中。同时,此阶段校长信息化领导力的主体角色也发生了些许变化,由只关注校长个人的领导力作用发展到关注包括校长在内的学校行政领导者(管理团队)的领导力作用。

四、信息技术与课程整合发展阶段的校长信息化领导力内涵

(一)从技术发展角度:关注信息技术与课程整合

如果说90年代以前还是以计算机硬件和CAI软件应用为主的阶段,而90年代以后则是进入了一个以信息技术和计算机多媒体应用的阶段。随着信息技术和计算机多媒体技术的迅猛发展,人们急切地寻求信息技术与教育教学有机融合的途径,于是人们把目光集中到关注信息技术与课程的整合上来。

1997年,一篇由美国特洛伊州立大学Diane T.Murphy博士和中佛罗里达大学Glenda A. Gunter博士联名发表的文章——“信息技术整合:行政支持的重要性”指出,“信息化领导力是领导者能够示范和支持电脑技术,使得教师能更有效地将技术融入课程中[16]。”虽然以前也有文章涉及到课程这一领域,它们要么狭隘地指计算机课程,要么指计算机在某些课程中的应用。然而,这篇文章明确提出了校长信息化领导力对计算机技术与课程的成功有效的整合有着非常重要的作用。

同年,美国的Max Frazier和Gerald D. Bailey结合自己提出的21世纪信息技术与课程整合十大基本概念,认为学校行政领导者支持信息技术与课程的整合是十分重要的,也是他们基本的素养[17]。

2001年,美国的Christie Speed 和Mica Brown认为信息化领导力要求技术领导者激发教育者学习和使用技术,并且将技术整合到他们的课程中。为了促进信息技术与课程的整合,领导者自身必须要有相应的知识储备、理解能力和应用工具[18]。

同年,Casson和她的同事在《让技术发挥作用:最好的实践和政策》(Making Technology Happen:Best Practices and Policies)一书中也提出,“信息技术领导者必须熟悉技术整合与教学环境中所带来的利益,同时也要熟悉它对学生成绩的影响[19]。”

(二)从主体变化角度从个体转向全体:关注学校组织的信息化领导力

不管是关注校长本人的信息化领导力,还是关注学校行政领导者团队的信息化领导力,其本质都是个体领导力。然而,个体无论是知识面还是精力都是有限的。随着信息技术的迅猛发展和学校教育信息化的发展建设,这一问题变得越来越突出。学校作为一级组织,应该发挥组织全体成员的作用。因此,国外有些学者提出了分布式领导理论(Distributed Leadership),为解决这个问题提供了思路。他们认为,随着时间的推移,在特定的时候或特定的情境中,领导者与追随者的角色可以转化[20]。在一个分布式领导的学校中,每个人都将自己的能力应用于促进学生的学习之中[21]。在这样的情境中,发挥领导力作用的往往不仅仅是一个人或者一个管理团队,而应该是学校组织中的每个成员都可以发挥领导力的作用。这样通过组织的运作来弥补个体之间的缺限,达到分工合作,实现优势互补。最终实现了个体领导力转向学校组织的领导力。

新加坡南洋理工大学的Seng-Chee Tan认为在“分布式领导力理论”下,传统上认为校长拥有信息化领导力决策权的假设已经遭受挑战。他认为我们有必要将只针对一个人(领导)的研究扩展到针对一个集体(如一所学校)。在一个集体的框架下研究各相关责任人是非常有价值的[22]。

Byrom和Bingham提倡校长信息化领导力应该超越校长个人。因此,他们提出“分享领导力角色”说法。他们描述了一个“分享领导力角色”的运作模式。他们认为学校信息技术委员会应该在决策层面扮演重要的角色。行政管理者应该充分信任学校信息技术委会所做的决策并帮助实现。他们甚至明确到委员会会议议程不应该以宣读校长决策开始[23]。他们实际上是以主张以组织决策代替校长个人决策。因为,组织决策是学校信息化领导力能够顺利运作的重要指标和保证。

Dexter通过自己的研究认为信息化领导力是一个学校的特性,而不是个体的特性[24]。在与Ronald E. Anderson的共同研究中,他们认为学校信息化领导力与关于信息技术目标、政策、预算、委员会和其他用于改善在学习中的信息技术角色的结构性支持等五个相关方面的决策制定紧密相连。而学校信息化领导力的发挥是以一个支持性组织系统(Supportive Organizational System)的建立为基础的。学校应该成为一个“信息技术学习组织”。在这个组织中,行政领导者、教师、学生和学生家长共同努力去采用一些新的信息技术并将其应用于促进学习的过程中[25]。Dexter还通过案例分析的形式研究开展了“笔记本项目”的中学团队信息化领导力的团队化“分布式领导力”实践系统。认为有一个共同致力于信息技术领导力的团队,更容易获得大量的技术。同时,他们可以保持跟进处理所有信息技术领导力的需求[26]。

由于电脑硬件的普及和信息技术以及网络技术的应用,以往那种仅仅把信息技术作为辅助教或学的工具已经不能满足教学的要求。信息技术和网络技术作为促进学生自主学习的认知工具和情感激励工具的作用日益显现。为了满足学生丰富的学习方式,锻炼学生的创新思维和实践能力,信息技术与课程整合成为国际上教育改革的趋势与潮流。因此,在这一时期的校长信息化领导力的研究者都不约而同地要求校长把目光集中到信息技术与课程整合上来,希望通过校长信息化领导力内涵的提升满足信息化教学的时代发展需要。

学校组织(团队)领导力是对校长信息化领导力概念的重大引申,它也就是教育部《规划》中所提出的“学校教育信息化领导力”的概念。近年来,特别是在“分布式领导力理论”的指导下,国外关于校长信息化领导力的研究已经开始注重学校组织团队的信息化领导力,即“学校信息化领导力”的概念已经被越来越多地提及。

五、未来发展:深化的信息化教育发展阶段的校长信息化领导力内涵

(一)从技术发展角度:关注深化的信息化教育

近年来信息技术在教育领域中的应用不论是在广度上还是在深度上都有很大的推进,这使得教师的教学和学生的学习都发生了很大的变化,教育信息化水平得到不断的发展。注意到这些发展和变化,国务院所印发的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》高度强调“教育信息化”,认为信息技术具有革命性的影响[27]。同时,现代化的信息技术,如遥感技术和智能技术等等,不断推动着教育信息化的发展。使得教育、教学的过程得到优化,教育、教学“三效”(效果、效率和效益)的理论和实践得以不断的提高[28]。用“信息技术与课程整合”已经不能完全概括教育信息化的发展特征。因此,《规划》中提出了“探索现代信息技术与教育的全面深度融合,以信息化引领教育理念和教育模式的创新,充分发挥教育信息化在教育改革和发展中的支撑与引领作用[29]”。的指导方针。参考国内老一辈专家南国农先生、李运林先生及其他一些专家的观点,我们认为未来教育信息化的发展阶段应该称为“深化的信息化教育”阶段[30]。

在这一时期,以云计算技术为代表的现代化信息技术得到了飞速的发展。虽然它出现的时间不久,但是它已经逐步渗透到了教育中的诸多领域,如教学资源建设、教师教学观念、教师教学方式、学生学习方式和学习评价等等[31],并且产生了巨大影响。它的发展深深影响了信息技术的发展方向和教育信息化的发展。

在美国,已经有越来越多的学校实现了“云依靠”。美国红狮学区(Red Lion Area Schools)信息技术主任Jared Mader 在分析他们学区越来越多的学生和教师开始使用无线设备的情况后,找到以下原因:为将这些设备用于教学目的建设一个共享的愿景;学区修订了政策并且更新了信息化基础设施——安装基于云技术的无线网络[32]。在外部环境大力支持下,此时,校长信息化的领导力的关注焦点首先是满足云计算等先进技术在自己学校的发展建设。

Jim Hirsch在他的文章“你好,别从云端下来”(Hey, You, Don’t Get Off of This Cloud.)中提到,你(学校管理者)的教学人员很可能在他们的生活中已经大量使用云计算应用。现在是时候鼓励他们来思考将这项技术应用于他们学生的学习之中的重要意义[33]。除了建设“云依靠”校园外,此时的校长信息化领导力还应该积极鼓励教学人员将云计算应用于课堂教学之中。

随着Web2.0技术的应用,各种适合移动学习的硬件设备的普及和“教育云”的推广,云计算是校长信息化领导力在新形势下绕不开的话题。建设“云依靠”校园和“云依靠”课堂是深化信息化教育的重要力量。从教育信息化发展的不同阶段可以看出,教育信息化总是伴随着技术的发展而发展的,不可能一蹴而就。对于推动学校信息化发展的校长信息化领导力来说,也是随着技术的发展而不断提出新的要求,其内涵也是不断更新的,没有止境。

(二)校长信息化领导力研究从微观转向宏观:关注学校信息化发展愿景的建立

关注信息技术与课程的整合的目的就是为了更好地促进教师的教和学生的学。然而,关注教与学绝对不是校长工作的全部内容。为了更好地引领学生在信息化的环境下获得更好的发展,或者说让每个老师在教学上获得最大发展和让每个学生个体在学习上获得最大的发展,让教育信息化更好地适合自己学校的发展,必须要求规划和建设一个全校师生共同分享的学校信息化发展愿景。同时,随着校长信息化领导力的主体从个体转向学校组织或团队。这时候,校长信息化领导力已经蜕变成为学校信息化领导力。这样,研究的重心开始从微观转向宏观。于是,有关学校信息化发展的全局性、长远性和根本性的重大谋划和实施策略成研究的重要组成部分。

正是基于校长的愿景建设能力被越来越重视,美国国际教育技术协会于2002年制定的《面向管理者的美国教育技术标准》(简称NETS·A)在第一部分就提到“领导力与愿景”,并明确描述信息化领导力需要建设一种全校范围共享的信息化发展愿景。以此保证各种资源,人际协作和外部环境能有利于该愿景的实现[34]。

澳大利亚校长中心提到校长角色时,指出校长应该是愿景文化的建构者,同时,应该为这一愿景的实施,建立领导团队,并制定领导计划[35]。

对校长信息化领导力中愿景建设的重视不仅仅只有美国才发生。英国教育与技能部(The Department for Education and Skill)在2004年所颁布的《国家校长标准》(National Standards for Headteachers)中也在前面章节明确指出来要“塑造未来”,即要求创建并与学校中的所有人共同分享未来愿景以及战略规划,并认为这是校长领导力的核心[36]。其“国立学校领导力学院”(National College for School Leadership,NCSL)对学校信息化领导力的结构进行了详细的阐释(2006)[37],认为其主要包括三个大的方面:愿景、应用和评估。其中,“愿景”包括学校领导者应该掌握学校信息化发展规划所需要的技能和知识,并让全体学校成员理解规划的重要性。

差不多同一时期,我国的台湾和香港地区也十分重视愿景建设在校长信息化领导力中的作用。台湾的张奕华教授在“美国中小学校长领导的趋势:科技领导”中指出校长信息化领导力构成的五个维度的第一个就是“愿景、计划与管理”[38]。香港教育统筹局在教育信息化2005年终报告中指出,为了使教育信息化更好地适合本学校的发展,需要有一个共同的愿景。

当一个新事物产生的时候,人们也许没有对它进行实际的规划。但当它发展到一定程度的时候,为了保证它可持续的发展,这个时候愿景规划就显得尤为重要。同样的道理,信息化愿景的建立之于不断发展的校长信息化领导力的意义也是非常重要的。因此,学校信息化愿景的建立代表着校长信息化领导力随着教育信息化推进而不断发展提升的特点。

六、校长信息化领导力内涵的发展过程带给我们的启示

回顾校长信息领导力内涵的发展历程,我们发现它总是伴随着技术和理论的发展而发展的,经历了从由浅入深、由表及里、从个体到全体、从微观到宏观的认识过程。当然,在发展的过程中也会有弯路与偏颇。所以研究其发展历程能给国内教育信息化的发展和校长信息化领导力在国内的研究带来一些启示。

(一)研究学习国内外经验,加强对校长信息化领导力的认识

纵观国外校长信息化领导力的发展历程,我们不难发现国外相关的研究比国内起步早,早在教育信息化发展初期就对校长的领导作用有比较深刻的认识。而我们国内则是比较晚的关注到这个问题,以至于在教育信息化发展初级阶段中有相当多的校长在信息化推进过程中不但没有发挥积极的领导力作用,反而成为较大的阻力。即使在现在也还有相当多的学校存在着校长信息化领导不力的问题,这也是《规划》中不断强调教育信息化领导力作用的原因之一。因此,我们应该研究学习国外的经验和认识,并与我国的教育实践相结合,在完善国内相关理论研究的基础上,统一认识,加强实践,早日出台全国性的校长信息化领导力评价标准,为我国教育信息化的发展建设提供现实的理论和实践指导。

(二)积极评估校长信息化领导力现状,针对问题开设信息化领导力培训课程

当然,在强化校长信息化领导力认识之前,我们应该首先了解自身现状。由于我国特殊的国情,教育发展很不平均。根据我们课题组对国内山西等省份的区域调查[39],不仅国内教育信息化发展不均衡,甚至校长们对于校长信息化领导力的基本内涵尚缺乏足够的认识。为了促进校长信息化领导力的均衡发展和提高,教育主管部门应该积极评估各个学校校长信息化领导力的现状。在评估的基础上,针对问题开设相对应的校长信息化领导力培训课程,强化认识,提升领导力。据我们的前期调查,全国各地的校长培训课程中还鲜有专门针对校长信息化领导力培训的内容,这在一定程度上也反映出我们对校长信息化领导力作用认识的不够。

(三)强化学校领导者对信息技术发展与教育改革关系的认识,积极关注技术发展给学校发展带来的进步

我们知道校长信息化领导力在每一阶段的发展历程中,技术的发展都起到推波助澜的作用。技术的发展与校长信息化领导力总是有着千丝万缕的联系。因此,作为学校领导者应该有一双敏锐的眼睛去捕捉技术发展的动态。勇于尝试将新技术应用于教学和管理中去,在变革的实践中提升自身的领导力。在教育信息化浩浩荡荡的大势面前,消极地抵触技术应用的行为必将制约学校信息化的发展。据我们早期的调查研究结果:之所以有许多校长在学校信息化建设的初期持消极态度,甚至成了学校信息化建设的一大阻力,其主要原因就是自身对于技术发展对教育的促进作用缺乏认识。相比之下,国外则比较重视对校长意识更新及敏锐度的要求和评估,很多校长学术团体和机构都制定有专门的校长评估标准,并不断更新,借以约束校长的行为和引导其领导力成长[40]。

(四)摒弃只关注硬件建设的狭隘眼光,积极行动推进信息技术与教学的深度融合

从国外教育信息化发展历程中我们也看到,他们的认识过程同样经历了只关注硬件、到关注软件应用、再到关注深入的全面应用的过程。但是,据我们调查,目前国内仍有很多校长甚至教育行政管理部门对教育信息化的发展持短期的、狭隘的认识,他们认为在教室配上多媒体,或学校建了计算机房,联上了互联网,再或实现了数字校园就算完成教育信息化了。至于这些硬件设施建设完成之后的教育信息化任务是什么?他们基本没有概念,甚至硬件建设也某种程度上是为了应付上级的检查[41]。为此,《规划》中提出了在今后十年中要促进信息技术与教育教学的深度融合,要推进教学资源建设,要改革传统教学模式,关注学生的自主学习等等。这一切都需要以校长们提高认识,提升信息化领导力为保证。

(五)着眼于学校发展,建立学校教育信息化发展愿景

根据我们对国外众多校长领导力评价标准的分析,普遍认为校长一定要为学校发展制定一个愿景(规划)。这是校长领导力的一个非常重要的评价指标[42]。然而在国内的情况是,相当多的中小学校并没有自己的信息化建设规划,即使在文字上曾有过这样的文件,也多是为了应付上级的要求而已。很多校长在自己心目中并没有真正为学校教育信息化建设制定一个发展愿景[43]。所以,应该加强这方面的认识,作为学校领导者应该根据自己学校的实际情况制定一个合适的发展愿景,并以此愿景来激励全校师生和学生家长共同努力,为学校信息化愿景的实现贡献力量。这也是对当前校长信息化领导力的基本要求。

(六)注意信息化领导力主体由校长个人向学校群体的转变,重视学校信息化领导力的提升

纵观校长信息化领导力概念的发展历程,从仅关注校长个人的领导力向关注学校组织群体的领导力发展是一个必然的趋势。学校是一个组织,谋求组织群体的领导力作用大于谋求领导者个人的领导力作用,这是当代领导科学的最新理念。《规划》中提出的“学校教育信息化领导力”我们理解就是指学校群体的信息化领导力,它包括校长、学校管理团队、全体教师共同的领导力作用。因此,无论是学校校长还是教育主管部门都应该积极建立适应学校群体信息化领导力发展提升的权力机制,在学校信息化发展过程中正确定位校长、管理团队以及教师的职责。校长也应该清醒地认识到自己只是学校领导力团队中的一员,并努力配合教育主管部门着手改变现行信息化领导权力过于集中于校长个人的状况。为学校信息化领导力的提升提供制度保障。

(七)积极关注信息化评价,建立激励机制,为教育信息化提供群体动力

在教育信息化推进的过程中,学校领导者的作用是至关重要的。但也不可否认,学校群体的领导力作用也是非常重要的,特别是人数最多的教师群体,他们是教育信息化的实施者[44]。由于信息化领导力内涵从校长个体领导力向学校群体领导力发展,所以要重视学校组织群体信息化领导力的培养和提升。然而重视并不是仅仅作用于口头上或文字中,而是应当建立必要的评价激励机制。对组织中每一位成员进行激励和评价,明确他们各自的职责。对表现好的成员应该及时进行奖励,而对表现差的成员也应及时处罚。这样可以有效指引方向,调动学校群体的积极性,使学校信息化领导力的提升具有名副其实的动力机制。

[1][29]教育部.教育信息化十年发展规划(2011-2020年)[EB/OL].http://www.edu.cn/zong_he_870/20120330/t20120330_760603.shtml,2012-03-30.

[2]孙祯祥. 校长信息化领导力的构成与模型[J]. 现代远距离教育,2010, (2):3-7.

[3][7]Corbett, John J., Dunn, Robert C., Latta, Raymond F. & Lehman,Robert A. Call for Leadership: Principals Are Key to Effective Use of Computer Technology [J]. NASSP Bulletin, 1982, 66 (454):109-115.

[4][8]Charles Mojkowski. The Principal and Technology Beyond Automation to Revitalization [J]. Educational Leadership, 1986,43(6):45-48.

[5][13]张奕华. 科技领导力研究综述[EB/OL]. http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/39175/8/100308.pdf,2012-11-15.

[6]陈如平. 校长发展在美国——美国中小学校长的历史考察[J].新教育,2005,(2):19-21.

[9]惠绍文,徐礼坤. 国内外计算机辅助教学发展概况[J]. 教育与管理,1990,(4):41-43.

[10]Campbell, Lloyd P.. On the Horizon: A Computer in Every Classroom[J]. Education,1984, 104(3): 332-334.

[11]Ornstein, Allan C.. Making effective use of computer technology [J].NASSP Bulletin,1992, (76): 27-33.

[12]郑少艾. 国外计算机辅助教学发展及趋势初探[J]. 外国教育资料,1996,(1):66-72.

[14]Tom Schmeltzer.Training Administrators to Be Technology Leaders[J].Technology & Learning, 2001, 21(11):16.

[15][34]ISTE.National Educational Technology Standards for Administrators (NETS*A)[DB/OL].http://cnets.iste.org/tssa/, 2012-11-15.

[16]Diane T. Murphy & Glenda A. Gunter Technology Integration:The Importance of Administrative Support [J]. Educational Media International, 1997, 34 (3):136-139.

[17]Gerald D. Bailey. The Technology Coordinator's Handbook [M].Eugene, Or: International Society for Technology in Education, 2004.

[18]Schoeny, Zahrl G.. Leadership of Information Technology in Education[J].Technology, Pedagogy and Education, 2002, 11(3): 245-251.

[19]Lucinda Casson. Making Technology Happen: Best Practices and Policies [M]. New York: Southern Technology Council.1997.

[20]Spillaine, James P. Distributed leadership [M]. San Francisco, CA:Jossey Bass, 2006.

[21]Neuman. Leadership for student learning [J]. Phi Delta Kappan,1982, (1): 9-12.

[22]Tan, S.C.. School technology leadership: Lessons from empirical research [A]. M.J.Keppell, P.Gerbic & Housego. Proceedings ascilite Sydney 2010 [C]. Sydney: In C.H. Steel.2010.896-906.

[23]Byrom. Factors influencing the effective use of technology for teaching and learning: Lessons learnt from the SEIR*TEC intensive site schools [M]. Greensboro, NC: University of North Carolina, 2001.

[24]Dexter. Show Me the Leadership: The Impact of Distributed Technology Leadership Teams'Membership and Practices at Four Laptop Schools [R]. Chicago, IL: The American Educational Research Association, 2007.

[25]Ronald. School Technology Leadership: Incidence and Impact [R].Washington, DC: office of Educational Research and Improvement,2000.

[26]Dexter, Sara. School Technology Leadership: Artifacts in Systems of Practice [J]. Journal of School Leadership, 2011, 21(2):166-189.

[27][30]包国庆.教育技术学晋升一级学科的失利归因与转机再现——关于《学位授予和人才培养学科目录(2011年)》贯彻落实《纲要》的八点质疑[J].现代教育技术,2011, (6):19-22.

[28]何克抗. 关于是否更改“教育技术学”专业名称的管见[EB/OL].http://blog.sina.com.cn/s/blog_560a9db10100s3ax.html, 2013-10- 06.

[31]黄鑫檑. 云计算对信息化教学的影响初探[J]. 新课程研究(中旬刊),2009, (10):160-162.

[32]Jared Mader. Rewiring Our Thinking About Wireless Devices [J].School Administrator, 2013, 70(3): 12.

[33]Jim Hirsch. Hey, You, Don't Get Off of This Cloud [J]. School Administrator, 2009, 66(11):8.

[35]Learning the role: Through the eyes of beginning principals [DB/OL].http://www.apcentre.edu.au/research/area.htm, 2012-11-15.

[36]The Department for Education and Skill. National Standards for Headteachers [DB/OL].http://publications.teachernet.gov.uk/eOrderingDownload/NS4HFinalpdf.pdf,2012-11-15.

[37]张仙,鲁绍坤,郭睿南.面向信息化的学校领导力初探[J].现代教育技术,2008, (1): 20-23.

[38]张奕华.美国中小学校长领导的新趋势:科技领导[J].教育研究月刊, 2003,(10): 83-95.

[39][41][43][44]孙祯祥,郭张燕.校长信息化领导力的调查研究[J],现代远距离教育,2013, (5):72-81.

[40][42]孙祯祥,郭旭凌.中小学校长信息化领导力评价标准的比较研究——结合教育信息化十年发展规划(2011-2020年)[J].电化教育研究,2013,(3):5-10.

孙祯祥:教授,研究生导师,研究方向为教育技术学、教育信息化、教育信息管理等(sunzx@zjnu.cn)。

翁家隆:在读硕士,研究方向为教育技术学、教育信息化(wengjialong@163.com)。

2013年11月15日

责任编辑:李馨 赵云建

G434

A

1006—9860(2014)02—0027—08

* 本文系国家社科基金教育学项目“校长信息化领导力研究”(项目编号:BHA110042)的研究成果之一。