中国近代宪法中营业自由权研究

■刘为勇

自清末政府颁行《钦定宪法大纲》后,制定宪法遂成为近代中国令人瞩目的政治活动。①但《钦定宪法大纲》系抄袭日本明治宪法而成,且体系、条款过于简单,直至《中华民国临时约法》(下文简称《临时约法》)的颁行,才正式宣告中国近代政治文化之轴心终于从传统的君主国家移向近代共和宪政。[1](P101)以往学界对中国近代宪法的研究,大多集中在权力配置等政体问题上,而对宪法确认的人民所应享有的权利或自由的研究则相对较少。其实,对近代宪法所规定的人民所应享有的权利或自由的研究,也是具有重要学术价值的。

中国近代时期正式颁行的宪法抑或各种宪法草案之数量蔚为壮观,且充满“自由”气息。“自由”与“奴役”相对,当“一个人对另一个人没有合法权利,完全受另一方支配,被那个人随意摆布,就是那人的奴隶”。[2](P8)近代以前,中国属君主专制国家,君权具有至高无上的权威,个人完全处于君权干涉之下以经营其社会生活,而所有个人之自由,包括个人之营业自由,丝毫不能享有。这种完全束缚人之个性、且不能适应社会发展要求的君主专制制度,在近代中国为人民所反对。于此背景下,营业自由权在近代中国“入宪”也实属情理之中。

一、中国近代宪法中营业自由权之源流与演变

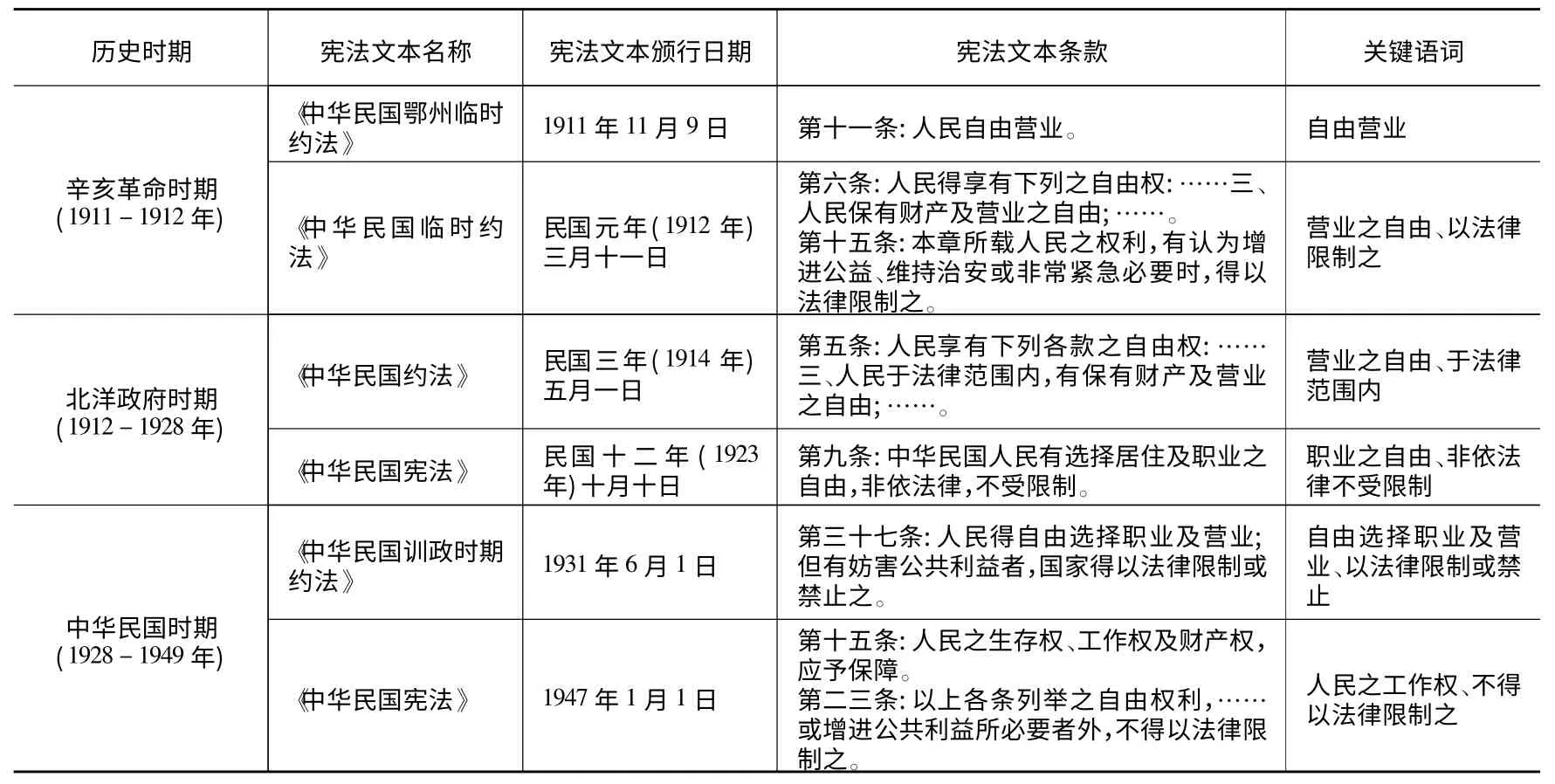

因“营业自由”权“为近世产业之基础”,故“各国立法之关于产业者莫不以此为根据”,[3]近代中国也不例外。详研中国近代宪法可知,各文本对营业自由权都有规定(详见表1)。暂且不论何谓营业自由权,首先需思考的是,中国近代宪法中的营业自由权源于何处?又是如何演变的?因“研究法学,必要探究各法律术语的含义、用法、起源以及其演变等,因为这些法律术语流变的背后,反映了法这一特定的社会现象的形成、发展和演变的过程,反映了某个国家、民族法律文化的所有内涵”[4]。

众所周知,古代汉语中早已有“营业”③与“自由”[5]居住和迁徙自由,涵括了营业自由,即自“维新之后,废藩之同时认可了人民居住及迁徙之自由,规定凡日本臣(P2071-2072)的语词。古代中国虽“行民本主义之精神”,但“乃欲在君主统治之下”,[6](P718)臣民自由绝对受限,加之古代汉语中的“自由”与近代宪法上的“自由”存有本质区别。④所以,如果说中国近代宪法上的“营业自由”语词直接源于古代汉语,就显得证据不足。据意大利学者马西尼考证,中国近代“营业”与“自由”语词,均来自日语的“回归”汉字借词。⑤马西尼指出,“营业”属名词(日语词形为“営业”),此词“在汉语中早已具有‘营谋生计或职业工作’这些意义了。此词见于1890年的黄遵宪《日本国志》”。⑥马西尼的考证具有相当程度的可信性。在中国赋予“营业自由”语词以近代宪法上营业自由权的涵义,应是近代以后的事情,因“中国的民主政制不过民国以来的事,倘追溯往古数千年的事实,也无非演变在神权与君主政制中”[7](P20)。

表1 中国近代宪法中关于营业自由权的相关规定②

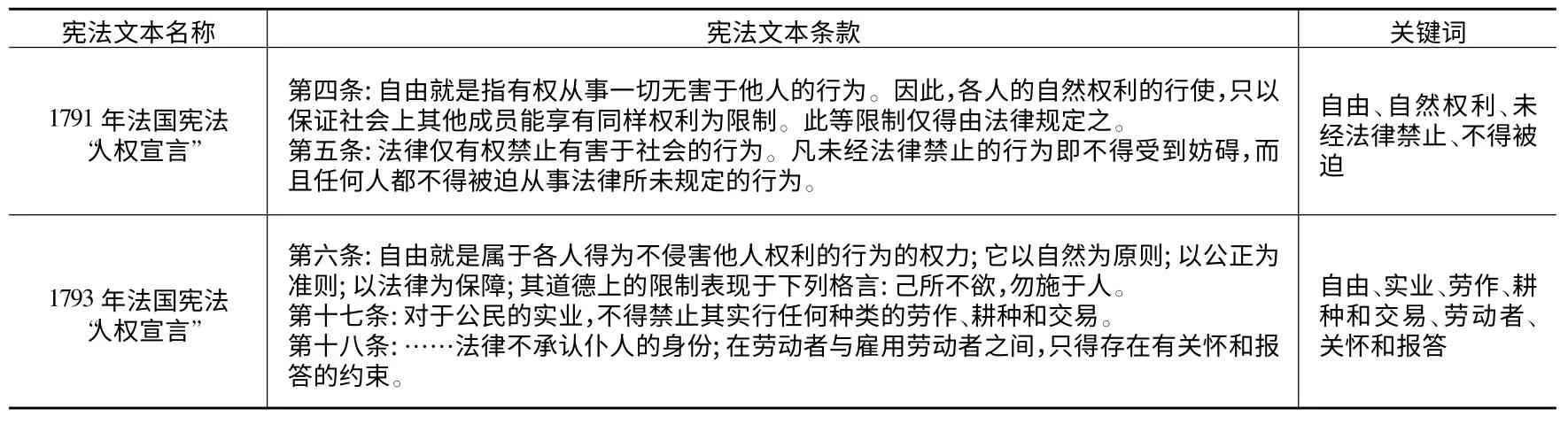

因汉语“营业自由”语词是自日语“回归”,这是否可认为中国近代宪法中的营业自由权就是源自近代日本?答案值得探究。单从条文上看,近代日本明治宪法虽规定了臣民的居住和迁徙自由,但未明确规定臣民的营业自由权。依伊藤博文解释,日本明治宪法确认的臣民民,无论境内之任何地点,均可自由定住、借住、寄留及经营。”[8](P17)据表1 可知,在近代中国,“营业自由”语词最早出现在《中华民国鄂州临时约法》(以下简称《鄂州约法》)中,而该“约法”的起草者如张知本先生虽留学日本法政大学,但《鄂州约法》是在彻底否定封建君主专制的基础上确立的根本大法,其从结构、内容及立法精神上与日本明治宪法迥异,且明治宪法未有营业自由的立法例。所以,仅凭伊藤博文前述义解,认为《鄂州约法》的起草者借鉴日本明治宪法将营业自由权写入该“约法”,似不可信。据通史可知,辛亥革命后,张知本先生等人是在“参照美国、法国等国的宪法”后,起草了《鄂州约法》。这是否可依此来判定《鄂州约法》中的营业自由权就是源于美、法等国宪法?对此,不能作武断的推论,为稳妥见,笔者对照《鄂州约法》颁行前法国1791 年、1793年宪法文本中的相关条款来予以考证(详见表2)。

依表2 可知,虽上述法国宪法条文中并未直接出现“营业自由”词形,但相关条文的内容及其该内容所表现出来的精神实质,已有营业自由权之实质。据此,可以认为,为确认和保障人民的“营业”自由,《鄂州约法》起草者只不过是借用从日本回归汉语的“营业自由”词形,注入了美、法等国宪法中营业自由的精神实质,进而第一次在中国近代宪法中确认了人民的营业自由权。这也间接印证了中国近代宪法“所列举的人民自由,究皆直接、间接沿袭美国各邦的《权利宣言》与法兰西大革命时代几次的《人权宣言》”[9](P86)的论断。

表2 《鄂州约法》颁行前法国宪法文本中与营业自由权相关之规定⑦

再依表1 可知,自《鄂州约法》后,中国近代时期的各政权或全盘继承或加以模仿,都在各自颁行的宪法中确认了人民的营业自由权。但细究起来,“营业自由”语词在不同时期的宪法中的表述互有不同,其语义也有一定变化。《鄂州约法》将“营业自由”表述为“人民自由营业”,即人民可“自由”地“营业”。其后的《临时约法》、“袁记约法”则变为“营业之自由”,其核心是在确认“营业自由”为人民自由权的同时,仅确认其为人民自由权之一种,这实质上是将人民的公民权与自由权作了一定程度的区分,但其时“营业”的语义与《鄂州约法》的“营业”相比,并未发生实质变化。随后的1923 年“中华民国”宪法及1931 年的“中华民国训政时期约法”则将“营业自由”改成“职业之自由”或“职业选择之自由”,此时“营业”的语义似作较大变动。确实,“营业”与“职业”的字面意义确有不同,所谓“职业”,系指个体为获得最低的生计,所从事经济、社会的活动,[10](P184-185)而“营业”则指“职业”中具有特殊性者,即具有持续性,且以营利为目的的自主活动。再之后的1947 年“中华民国”宪法则将“职业自由”改为“工作权”。经对比分析,虽中国近代不同时期的宪法对“营业自由”的表述(包含语义)不尽相同,但其本质内涵基本相似,都是为了使人民的经济自由免于国家无端的干预,这体现了中国近代宪法对人民营业自由权的尊重,更反映了中国近代宪法对人民营业自由权确认的一脉相承。

二、中国近代营业自由权之入宪实效

作为国家控制之外的市场经济,其雏形已在中国近代时期出现,这意味着国家与社会之间的权力关系在近代中国发生了显著变化。晚清自强运动以来,行政主导型经济发展模式逐渐被打破,至北洋政府时期,政府对官办或官商合办的工业、金融业、交通业已基本失去控制能力。由于行政主导型经济发展模式的破产,20 世纪前期,中国民族工业得到迅速发展,官办企业的资本额逐年下降,商办企业成为投资主体。随着市场经济的发展,近代工商资产阶级构成亦发生变化,工业、金融业领域的新兴企业家开始发挥主导作用,“随着士绅集团的衰落,资产阶级就成了在城市社会中占有统治地位的力量”[11](P150)。在此背景下,营业自由权入宪并对中国近代经济发展产生巨大影响自是必然。在近代中国,从宪法上赋予人民的营业自由权,既保障了人民所应享有的营业自由权,又能在此基础上推动近代中国市场经济的发展,这两点可以认为是中国近代宪法中营业自由权在实践中所体现出来的实效。

对保障营业自由权来说,因营业自由权已“入宪”,如果当其遇到行政权力随意侵害时,人民可诉诸“行政法院”,并可要求依宪法条文判令停止侵害。“中华民国”《行政法院判例汇刊》曾刊登这样一则案例:“苏州均益人力车公司”等原告(以下简称原告),因苏州“吴县政府”规定须经当地同业公会在相关文书上盖章后方能换领人力车新牌照,而原告未加入当地同业公会,因此不能办理换领新牌照等手续,且相关车辆也被“吴县政府”扣押,这显然影响了原告的营业。在“诉愿”(行政复议)无果的情况下,原告遂以“江苏省政府”为被告,向“行政法院”提起行政诉讼。经审理,“行政法院”认为,“人民得自由营业,‘训政时期约法’已著有明文。故同业之公司、行号,虽经工商同业公会法规定均应为同业公会之会员,然对于未加入公会者如何处置,尚无明文规定,自不得加以强制”,遂撤销相关“行政机关”对原告的处分。⑧依该案例可进一步看出,在中国近代时期,“行政机关”如欲限制人民的营业自由权自应有法律依据,否则不得随意干涉人民的营业自由。

从促进市场经济发展方面看,据统计,民初前后历年设厂数为:1910 年为986 家,1911 年为787 家,1912年猛增为1504 家,1913 年仍有1378 家,1914 年为1123家。⑨设厂数猛增,自然是人民创业的热情和激情被激发的体现,这得益于人民享有宪法上之营业自由权。可以说,营业自由权在近代中国“入宪”的重要结果,就是真切地对中国近代市场经济发展产生了深远影响,这也说明“营业自由”权在中国近代“入宪”是时代发展的必然要求。除设厂数外,最能反映营业自由权对近代中国市场经济的发展产生深远影响的素材,当属商会、同业公会发展的数量。自《鄂州约法》确认营业自由权后,同业公会迎来了新的发展契机,特别是1918 年后随着工商同业公会法的颁行,近代中国出现了创办同业公会新的高潮。仅就江苏言,截至1936 年,全省各县商会数达55个、区镇商会数也达55 个,所属同业公会数达1595 个、商店会员代表数为5156 个。⑩这些由政府控制之外的人民个体(行业)组成的商会抑或同业公会的发展,自然推动了中国近代市场经济之发展,带动了整个社会的繁荣。

当然,笔者也不否认,由于近代中国政局动荡,人民的营业自由权之行使难免受到影响。但值得注意的是,《鄂州约法》创建了营业自由之“信条”,并没有因为时局的变化而在中国近代宪法中消失,即使袁世凯这样威权人物主政后,也不敢任意改变和否定营业自由,并表示:“营业自由,载在国宪,尤宜尊重”,并饬令各省务须“加意保护”、“善为提倡”。[12](卷首“文辞”,P3)

三、中国近代宪法中营业自由权之边界

19 世纪以前,西方主要国家的宪法或宪法性文件,莫不以主张绝对个人自由主义的“天赋人权”学说为主旨。但绝对的个人自由,实质上是将自由视为一种漫无边界的“私权”,这过于偏激。事实上,任何法律上的权利“永远不能超出社会的经济结构以及由经济结构所制约的社会的文化发展”[13](P12)。正如学者所言:“一项权利如果神圣到无边无际,其它权利只能在其余辉下苟延残喘,那么这一权利就不再是权利,倒像是上帝、真主等一元神的宗教。”[14]由于绝对个人自由主义存有缺陷,遂至19 世纪后,西方主要国家多以社会本位主义为主旨制定了新的宪法。与绝对个人自由主义相反,社会本位主义主张国家应在一定程度上限制个人自由,进而关照社会整体利益。换言之,即个人自由,虽是发展个人人格的需要,但在分工合作的社会中,个人人格的充分发展,须以促进社会发展为必要。当然,“国家限制自由,非得任意为之,须以有客观的特殊事实需要始得为行之。”[15](P100)依表1 可知,中国近代宪法对人民营业自由权的行使加以了限制,限制的理由即为维护“社会公共利益”,这是社会本位主义在中国近代宪法中的体现,也是中国近代宪法为营业自由权的行使设定的边界。

从社会公共利益角度出发,中国近代宪法为营业自由权设定边界,其具体理由何在?依笔者言,其具体理由可析为以下两点。一是以“营业自由”之“营业”言,如果允许其绝对自由,则人民在其营业范围内可为或不为一切,这势必会使社会秩序产生混乱,如粮油店之店主为“囤货居其”,任意抬高粮油价格,这肯定会使大多数人的权益受损,并影响整个社会的稳定。因此,为社会公共利益考虑,宪法有必要限制此种“营业”自由。二是若以“营业自由”之“职业选择自由”言,如果允许人民职业选择的绝对自由,无论何种职业,人民均可选择,对一般性职业无可厚非,但对像医生、护士、律师等特殊职业,如不设置“准入门槛”、加以资格限制,而允许所有人进入该职业,其势必会影响民众的生命安全和具体权益。所以,从维护社会公共利益角度出发,中国近代宪法对人民的营业自由权加以限制,实有必要。但以反向思维思考,如果人民的营业自由在未妨害社会公共利益时,是否具有绝对“自由”?答案显然是否定的。因“营业自由”并不包含不营业抑或不工作之自由,“不工作不得食”,“盖非如此,不足使全国之劳力,皆作正当合理之使用,以促进社会之繁荣也”。[16](P78)

仔细研究表1 可知,中国近代宪法限制人民营业自由权的依据有两种,一是“以法律限制之”,一是“依法律限制之”。“以法律限制之”与“依法律限制之”,虽一字之差,但能反映出中国近代法律精英对待自由在观念上的异同。“以法律限制之”,强调的是如要限制营业自由权,必由代议机关制定法律行之,否则不得限制。在近代中国,制定法律一般为代议机关(议会)的权限。所以,这在一定程度上也是限制立法权对营业自由权的限制。需深思的是,代议机关虽代表民意,是否就可断定代议机关不会制定“形式合法实质恶法”的法律来限制人民的营业自由权?答案显然是否定的。为避免代议机关制定“形式合法实质恶法”的法律来限制人民的营业自由权,1947 年的“中华民国”宪法就规定人民的营业自由权,如无妨碍社会公共利益,“不得以法律限制之”,这显然是要强调对人民营业自由权进行法律限制的例外性与严格性。而“依法律限制之”,则是指行政机关抑或司法机关如需对营业自由权加以限制,除依照法律外,不得以行政命令或司法判决进行限制。非常明显,这是限制行政权或司法权对人民营业自由权的限制。

当然,需指出的是,营业自由权在中国近代宪法上属于消极的基本权利,即各政权承认国家在宪法上负有不加侵犯与防止侵犯人民的营业自由权的义务。但1947年的“中华民国”宪法似乎在一定程度上改变了这一局面,该宪法在条文中明确宣示要保障人民的工作权,与之前的宪法明显不同,这不仅承认国家对人民的营业自由权有不能侵犯与禁止侵犯的消极义务,且明确承认国家对于人民的营业自由权尚有积极的义务,即政府应采取积极措施来保障人民的工作权,而不是完全任由人民自谋。

毋庸讳言,革命根据地时期,乃至改革开放前30年,中国近代宪法中的营业自由权在当代中国宪法中已悄然消失。值得庆幸的是,改革开放后,营业自由的价值逐渐得到了国家的肯定,特别是2003 年的宪法修正案体现了对国有经济外的个体经济、私营经济投资者的营业活动和营业成果的保护,但遗憾的是,“这仅仅是对个体经济、私营经济或公民个人之既得的财产与权利的维护,对产生和获取这些财产与权利的原权利与基础性权利——“营业权’或‘营业自由’则没予以足够的重视”。[17]就市场经济本身看,允许人民在法律边界内追求营业自由是其本质要求。回溯历史,民初市场经济的繁荣发展,在一定程度上与宪法确认的人民营业自由权相关。近代中国宪法确认人民的营业自由权应能给当下的我们以更多的启示。

为了能给人民的营业自由权以宪法上的保障,进而切实促进我国市场经济的进一步繁荣发展,当代中国宪法自应确认人民的营业自由权,这也是中国近代宪法中的营业自由权所留给我们的最大启迪。其实,营业自由权在当代中国入宪只是一个技术性的问题,但却因意识形态方面存在着死结而难以实现,实属遗憾。如何解开这些死结,某种意义上是指当下中国如何回应和批判100 多年前先贤们的思考。[18](P66)实际上,只有将营业自由权引入宪法,才能激活营业自由自身所具有的应然价值,也只有这样,当代中国宪法所宣示和记载的保护个体经济、私营经济或公民个人之既得的财产与权利才有坚实的基础。

注释:

①为便于论述和理解上的方便,本文中所指的“中国近代时期”特指1901年至1949年这一时段,与通说“中国近代”所指时段不尽相同。需说明的是,从1911年起到1947年止,中国近代时期各政权都颁行了正式宪法,为比较研究方便,本文统一将这些经中国近代时期各政权正式颁行的宪法,统一称为“中国近代宪法”。因中国近代宪法草案及私拟宪法草案等也相当多,但大多与正式颁行的宪法具有一定的相似性和关联性,故本文不将其纳入研究范围。同时,本文将革命根据地时期和当代中国制定的宪法以及与之相关的宪法性文件,统称为“当代中国宪法”。

②本表所引条文之具体内容可参见夏新华等整理:《近代中国宪政历程:史料荟萃》,中国政法大学出版社2004年版;许崇德主编:《中国宪法参考资料选编》,中国人民大学出版社1990年版。

③如在“百姓虚竭,嗷然愁扰,愁扰则不营业,不营业则致穷困”句中,即出现“营业”词形。参见《三国志·吴志·骆统传》。

④古代汉语之“自由”语词,最早见于汉代典籍,其意为士大夫与君主相处时,保持一种独立自主的意志与行为。如东汉赵歧在《〈孟子章句〉注》中即提到“自由”一词,“今我居师宾之位,进退自由,岂不绰绰然而舒缓有余裕乎”。

⑤“回归借词”指该词可见于早期汉语著作,词义仍然相同,但经日语使用后又回归汉语的语词。参见(意)马西尼:《现代汉语词汇的形成—十九世纪汉语外来词研究》,黄河清译,汉语大词典出版社1997年版。

⑥有必要指出的是,《日本国志》的全部书稿是在1887年夏季完成的,近代意义的“营业”一词最早应在1887年就已出现。

⑦本表所引条文之具体内容可参见“中国公法评论网”之“公法文献”。

⑧该案例具体内容可参见“‘中华民国’二十三年度‘行政法院’判决判字第一五号”(《行政法院判例汇刊》1935年第1期)。

⑨关于民国初年设厂数及其相关内容可参见“北洋政府农商部”所编之《农商部统计报告》。

⑩关于1936年江苏全省各县商会数、区镇商会数、所属同业公会数以及商店会员代表数及其相关内容可参见“江苏省各县商会统计表”,参见《苏衡》1936年第16期。

[1]朱学勤,王丽娜.中国与欧洲文化交流志[M].上海:上海人民出版社,1988.

[2](英)霍布豪斯.自由主义[M].朱曾汶,译.北京:商务印书馆,1996.

[3]钦让.营业自由制度之利弊[J].钱业月报,1922(2).

[4]何勤华.汉语“法学”一词的起源及其流变[J].中国社会科学,1996,(6).

[5]古代汉语词典编写组.古代汉语词典[M].北京:商务印书馆,2002.

[6]梁启超.先秦政治思想史[M].北京:商务印书馆,1926.

[7]陈顾远.中国政制史上的民本思想[A].夏勇.中国民权哲学[C].北京:三联书店,2004.

[8](日)伊藤博文.日本帝国宪法义解(M).牛仲君,译.北京:中国法制出版社,2011.

[9]王世杰,钱端升.比较宪法[M].北京:商务印书馆,2010.

[10](日)阿部照哉,池田政章,初宿正典,户松秀典.宪法(下)——基本人权篇[M].周宗宪,译.台北:元照出版社,2001.

[11](法)白吉尔.中国资产阶级的黄金时代,1911-1937[M].张富强,许世芬,译.上海:上海人民出版社,1994.

[12]徐有朋.袁大总统书牍汇编[M].上海:上海广益书局,1926.

[13]马克思恩格斯选集(第3卷)[M].北京:人民出版社,1972.

[14]郝铁川.权利冲突:一个不成为问题的问题[J].法学,2004,(9).

[15]罗志渊.论宪法上之人民自由权[A].宪法论文选辑(第2辑)[C].上海:新中国出版社,1947.

[16]邓充闾.中国宪法论[M].长沙:湘行印刷厂,1947.

[17]肖海军.论营业权入宪[J].法律科学,2005,(2).

[18]俞江.近代中国的法律与学术[M].北京:北京大学出版社,2008.