卫生高职院校专业课教师职业倦怠与自我效能的关系研究

陶凤燕 狄霜梅

1江苏省南通卫生高等职业技术学校,南通,226007;2上海医药高等专科学校,上海,201318

美国心理学家Freudenberger于1974年首次提出职业倦怠[1],用以描述“个体在面对过度的工作需求时,所产生的身体和情绪的极度疲劳状态”。此后,该领域逐渐受到重视,职业倦怠成为全球范围内普遍存在的问题[2]。Maslach认为,职业倦怠是一种在助人行业工作人员身上经常出现的情感衰竭、去个性化及低个人成就感的现象[3]。教师职业倦怠是指教师伴随着长期高水平的压力体验而产生的情感、态度和行为的衰竭状态,典型表现是工作热情的丧失与情感的疏离[4]。教师如不能有效地缓解压力,就有可能对职业产生疲惫感和挫折感,而一旦陷入职业倦怠,不仅严重阻碍了教师的专业发展,而且会对其自身的工作和生活造成严重冲击,进而影响到卫生行业人才的培养[5]。自我效能感是Bandura社会认知理论的核心概念,是个体对自身是否有能力完成某一成就行为的推测和判断[6]。自我效能感作为个体行为选择、情感反应模式的一个重要影响变量,与职业倦怠的关系非常密切[7-10]。鉴于此,本研究以江苏、上海两所卫生高职院校专业课教师为对象,探讨卫生高职院校专业课教师职业倦怠和自我效能感的现状与关系,为促进教师的身心健康发展和提高教学质量奠定提供依据。

1 对象与方法

1.1 调查对象

随机整群抽取江苏、上海2所卫生高职院校的475名专业课教师进行测试,为保证测验的可靠性,删除作答不完整、连续作答、随意回答的问卷23份,保留有效问卷452份,有效率为95.2%。样本中男性105人(23.2%),女性347人(76.8%);年龄25 -54岁,平均(31.5 ±6.7)岁;婚姻状况:未婚109人(24.1%),已婚343人(75.9%);教龄:5年以下者147人(32.5%),5 -15年189人(41.8%),15年以上116人(25.7%);职称:助讲112人(24.8%),讲师209人(46.2%),副教授126人(27.9%),教授5人(1.1%)。

1.2 调查方法

采用教师职业倦怠量表和一般自我效能感量表对研究对象进行问卷调查。

1.2.1 教师职业倦怠量表。采用Maslach编制的职业倦怠量表(教育版)(MBI-ES),该量表被誉为测量教师职业倦怠的“黄金准则”,信度和效度良好,具有跨文化的一致性。共设22个条目,包含情感耗竭、去个性化、低个人成就感3个维度。①情感衰竭:9个条目,评定由于工作压力过大引发的情绪反应;②去个性化:5个条目,评定对学生的态度;③低个人成就感:8个条目,反向计分,评定教师对工作的看法。问卷采用Likert7级评分,0分表示“从不出现”,6分表示“每天出现”,得分越高职业倦怠程度越严重,如平均数在0-2之间为低度倦怠,2-4之间为中度倦怠,4 -6之间为高度倦怠[2]。

1.2.2 一般自我效能感量表。采用Schwarzer等编制,王才康等修订的一般自我效能感量表,共10个条目,采用Likert4级评分,1-4分分别代表“完全不正确”至“完全正确”,得分越高表明自我效能感越高。该量表经信效度检验,符合心理测量学原则[11]。

1.2.3 统计学处理。建立数据库,运用 SPSS17.0进行描述性统计分析、Pearson相关分析和多元逐步回归分析等,P<0.05表示相关或差异显著。

2 结果

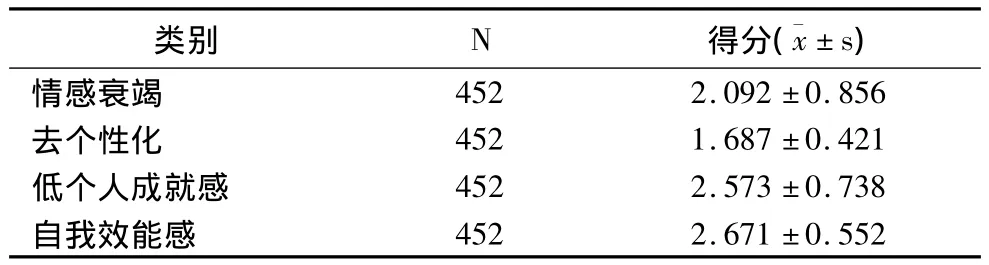

2.1 职业倦怠与自我效能感的总体状况

描述性统计分析结果表明,从总体上看,卫生高职院校专业课教师在情感衰竭和低个人成就感维度上的得分分别为(2.092 ±0.856)、(2.573 ±0.738),条目均分介于2-4之间,处于中度倦怠水平,去个性化维度得分为(1.687±0.421),条目均分介于0 -2,处于低度倦怠水平,自我效能感得分为(2.671±0.552),低于量表常模水平[12](P <0.01),见表1。

表1 教师职业倦怠和自我效能感的描述统计(±s)

表1 教师职业倦怠和自我效能感的描述统计(±s)

类别N得分(±s)4522.092 ±0.856去个性化 4521.687 ±0.421低个人成就感 4522.573 ±0.738自我效能感情感衰竭4522.671 ±0.552

2.2 人口学变量上的差异

由表2可见,独立样本t检验结果表明,不同性别专业课教师在职业倦怠的情感衰竭与去个性化维度上,差异无统计学意义,在低个人成就感维度上有显著差异,男教师更容易体验到成就感降低。而通过自我效能感的差异分析发现,男性与女性存在显著差异,女教师得分显著高于男教师。F检验结果表明,教龄、职称不同的教师在情感衰竭上有显著差异,教龄越长、职称越高,得分越高,教授的情感衰竭得分相对较低,而在去个性化、低个人成就感和自我效能上无显著差异。

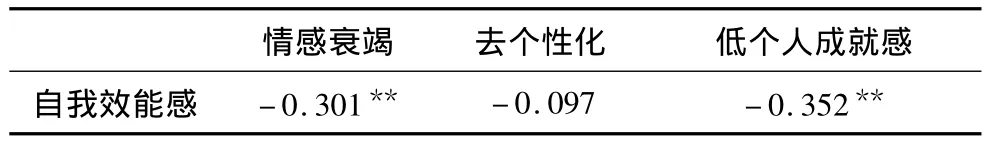

2.3 职业倦怠与自我效能感的相关

相关分析结果表明(表3),职业倦怠的情感衰竭、低个人成就感维度与自我效能感呈现显著负相关,而去个性化维度与自我效能感的相关并不显著,可见,自我效能感越高,职业倦怠水平越低。

表3 教师职业倦怠和自我效能感的相关分析

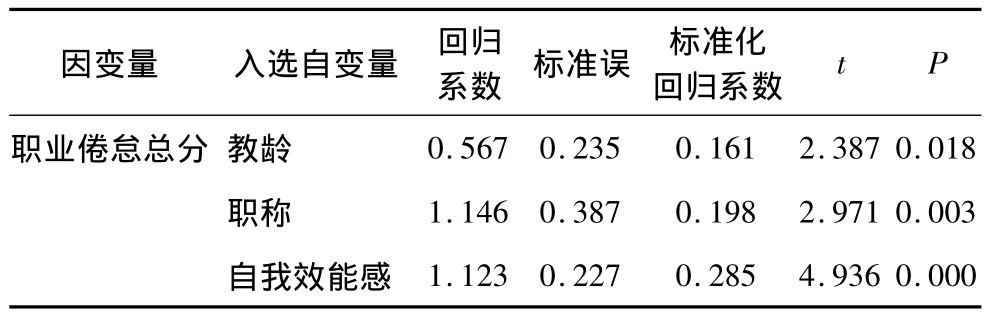

2.4 职业倦怠与自我效能感的线性回归

以人口学变量(性别、年龄、教龄、文化程度、职称)和自我效能感为自变量,以专业课教师职业倦怠总分为因变量进行多元逐步回归分析,变量入选标准为0.05,剔除标准为0.01,结果显示,教龄、职称和自我效能感进入回归方程,见表4。表明教龄、职称和自我效能感是教师职业倦怠的预测因素。

表4 教师职业倦怠影响因素的多元逐步回归分析结果

表2 专业课教师的人口学变量差异比较(±s)

表2 专业课教师的人口学变量差异比较(±s)

注:a为 t检验、b为方差分析,**表示 P <0.01。

变量/类别 人数 情感衰竭 去个性化 低个人成就感 自我效能感性别男2.809 ±0.731105 a2.127 ±0.873 a1.641 ±0.503 a3.076 ±0.615** a2.130 ±0.904**女347 a2.081 ±0.829 a1.701 ±0.417 a2.424 ±0.899** a2.835 ±0.537**教龄5 年以下 147 b1.372 ±1.035** b1.598 ±0.507 b2.645 ±0.801 b2.613 ±0.5915 -15 年 189 b2.096 ±0.843** b1.721 ±0.393 b2.563 ±0.716 b2.657 ±0.48915年以上 116 b2.998±0.851** b1.744 ±0.415 b2.498 ±0.743 b2.767±0.567职称助讲 112 b1.207 ±1.106** b1.559 ±0.583 b2.612 ±0.852 b2.628 ±0.618讲师 209 b2.135 ±0.729** b1.738 ±0.397 b2.547 ±0.694 b2.651 ±0.493副教授 126 b2.824 ±0.913** b1.720 ±0.401 b2.584 ±0.723 b2.737 ±0.529教授 5 b1.683 ±1.459** b1.591 ±0.654 b2.516 ±0.905 b

3 讨论

3.1 职业倦怠与自我效能感特点分析

研究发现,卫生高职院校专业课教师的低个人成就感的得分最高,其次是情感衰竭和去个性化。低个人成就感得分处于中等倦怠水平,表明教师对自身的工作缺乏成就感,尽管国家一直致力于大力推进职业教育,但现实中高职教育的社会认可度并不高,很多家长、学生不愿选择能够提供良好职业培训的高职院校,从而影响了社会对职业院校教师的看法。此外,专业课教师毕业于医学院校,部分身兼教师和医生(或护士)双重身份,与治病救人的成就感相比,在这种背景下从事教书育人工作的教师极易产生失落感和低成就感。情感衰竭处于中等水平,可能与专业课教师职业压力过大有关,专业课教师不仅要承担理论教学和实践教学,还要承担相应的教学改革和科研任务,甚至从事部分的行政工作,课时多、医学领域理念和实践更新快,都会使其生理、心理方面超负荷,从而产生消极体验。

本研究发现,专业课教师的自我效能感低于常模水平。近年来,由于社会对学历层次需求的提高,卫生高职院校的生源质量有所下降、学生文化基础课分数较低、学生缺乏学习动机,部分教师可能会对自己的学生产生消极的想法,认为仅凭教育无法彻底地改变学生,因此造成教师自我效能感偏低。

3.2 人口学变量差异分析

人口学变量上的差异分析表明,不同性别的专业课教师在低个人成就感维度上存在差异,男教师更容易体验到成就感降低,女教师的自我效能感优于男教师,这可能与性别角色定位有关,男性更倾向于追求事业上的成功,满怀憧憬来到高职校园,然而在工作中感到大材小用、壮志难酬,难免会缺乏工作激情。

不同教龄、职称的情感衰竭存在差异,随着教龄的增加、职称的提升,专业课教师的情感衰竭得分不断提高(P<0.01),这可能与教龄长、职称高的教师个人体力、精力逐渐下降有关,他们作为学校的中坚力量,工作任务繁重,又需要承担家庭、社会的诸多责任,因此不堪重负,渐渐出现情感衰竭,而一旦他们晋升为教授后,事业基本达到巅峰状态,家庭压力骤减,故情感衰竭度相对较低。

3.3 职业倦怠和自我效能感的关系

研究发现,自我效能感与情感衰竭、低个人成就感维度呈现显著负相关,而与去个性化相关并不显著,即自我效能感越强,情感衰竭越轻,个人成就感越强,这与其他研究较为一致[13]。自我效能感高的教师对工作充满激情,心态积极乐观,精力旺盛,能够合理地调适工作压力,面临困难时主动寻求帮助并予以解决,这样可以提高工作效率,保持高度的个人成就感。而自我效能感低的教师会感觉自己无法胜任工作,继而用逃避的方式面对工作,这种消极悲观的态度必定影响其工作效率,降低工作业绩,从而产生低成就感。反之,教师的职业倦怠又会影响自我效能感。职业倦怠感较高的教师,对工作没有激情和投入,不再主动地与同事、学生交流,工作上没有成就感,也会对他的自我效能感产生负面影响,导致其对今后的工作更加不够自信。而一个对工作充满激情的教师,能够善于利用资源和条件,克服多方困难,完成工作任务,这也是自我效能感高的一种表现。回归分析结果表明,教龄、职称、自我效能感能够影响教师的职业倦怠。教师的教龄越长、职称越高,承担的工作任务就越重,但体力和精力却相对在走下坡路,这使他们在工作中易出现职业倦怠。

[1]Freudenberger H J.Staff burn- out[J].Journal of Social Issues,1974,30(1):159 -165.

[2]Schaufeli W B,Leiter M P,Maslach C.Burnout:35 years of research and practice[J].Career Development International,2008,14(2):204 -220.

[3]Maslach C,Schaufeli W B,Leiter M P.Job burnout.Annual Review of Psychology[J].Annual,2001,52(3):397-422.

[4]赵宇.高职教师自我效能感和职业倦怠的特点及相关研究[D].重庆:西南大学,2009.

[5]魏雪梅,何剑,胡定伟.四川省某医学院校临床护理教师职业倦怠现状调查[J].医学与社会,2013,26(10):78-81.

[6]姚凯.自我效能感研究综述——组织行为学发展的新趋势[J].管理学报,20108,5(3):463-468.

[7]沈杰,郑全全.中学教师自我效能感与职业倦怠关系的研究[J].教育研究与实验,2005(2):58-60.

[8]李永鑫,杨瑄,申继亮.教师教学效能感和工作倦怠的关系[J].心理科学,2007,30(4):952-954.

[9]李皓明,史蕾,陆爱平.护士职业倦怠的研究进展[J].护理学杂志,22(19):79-81.

[10]司秋艳,班永飞,刘成玉,等.选调生职业倦怠与自我效能感的关系[J].医学与社会,2012,25(1):85-88.

[11]王才康,胡中锋,刘勇.一般自我效能感量表的信度和效度研究[J].应用心理学,2001(7):37-40.

[12]张作记.行为医学量表手册[M].北京:中国行为医学杂志社,2001.

[13]陈阳.高职教师自我效能与职业倦怠之间的关系[J].科教导刊:上旬刊,2010(10):130 -131.