根管治疗期间急症反应的临床分析

王正义

根管治疗是根尖周、牙髓病的常用方法, 主要包括根管预备、消毒及填充是必要步骤, 在治疗期间可出出现根管急症, 患者表现为肿胀、疼痛等症状, 患者生活质量明显下降,同时复诊次数明显增加, 因此对根管治疗期间急症反应的影响因素进行观察分析, 并探讨有效的处理方法有着重要的作用[1]。作者对本院收治的根管治疗期间出现急症反应的120例(135颗牙)患者作为研究对象进行研究, 具体如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本院自2012年1月~2014年1月收治的根管治疗期间出现急症反应的120例(135颗牙)患者作为观察组, 男67例(76颗牙), 女53例(59颗牙), 年龄17~72岁,平均年龄(42.32±3.22)岁, 其中急慢性牙髓炎46例、急慢性尖周炎38例、牙髓坏死36例;同期收治的根管治疗期间未出现急症反应的120例(140颗牙)患者作为参考组, 男68例(75颗牙), 女52例(65颗牙), 年龄18~74岁, 平均年龄(41.68±4.35)岁, 其中急慢性牙髓炎51例、急慢性尖周炎39例、牙髓坏死30例, 两组患者年龄、性别及病情等比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 纳入标准 随访记录完整;更新分析数据、指标完整,统一标准;急症反应发生均符合Walton定义:患者治疗期间、治疗后几小时甚至几天出现的局部肿胀、疼痛, 患者生活质量受到严重影响, 需要急诊处理。

1.3 方法 所有患者手术步骤如下:开髓, 将坏死病变的牙髓组织彻底清除, 并对根管长度进行测量, 扩大根管;冲洗干净根管内切削掉的硬组织细小碎末及有机物的细小碎片, 棉捻蘸少许药物消毒液并将之放于根管内, 采用暂封材料密封洞口;最后填充根管。观察患者术后复诊情况, 观察患者治疗效果。

1.4 疗效判定 成功:术后未出现自觉症状, 咀嚼功能恢复良好, X线显示根尖周基本恢复正常, 病变消失;失败:术后出现自觉症状, 咀嚼时出现疼痛, X线片根尖周病变加大, 需要二次治疗。

1.5 统计学方法 采用SPSS18.0统计学软件处理, 计量资料以均数±标准差(±s)表示, 采用t检验, 计数资料组间对比采用χ2检验, P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 观察组治疗有效125颗(92.6%), 失败10例(7.4%), 治疗总有效率为92.6%, 参考组治疗有效129颗(92.1%), 失败11颗(7.9%), 治疗总有效率为92.1%, 比较差异无统计学意义(P>0.05)。

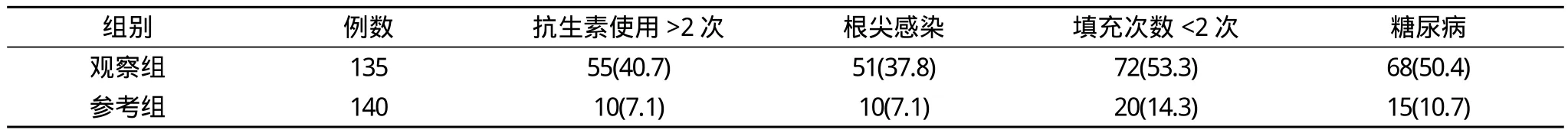

2.2 观察组抗生素使用、根管消毒药物、根尖感染、填充次数、糖尿病等与参考组比较差异有统计学意义(P<0.05), 具体见表1。

表1 两组患者临床资料比较分析[n(%)]

3 讨论

根尖周炎、牙髓炎是牙科常见病症, 多采用根管治疗,然而受到多因素的影响, 根管治疗期间患者可出现较多急症,不利于患者康复, 同时康复期生活质量明显下降, 因此对根管治疗期间急症反应发生的影响因素进行分析, 并探讨有效的治疗方法有着重要作用。

研究显示当根管内厌氧菌数目较高时, 牙根管可出现疼痛, 其中黑色素杆菌为主, 而玻璃酸酶、溶血素、胶原酶等厌氧菌则是导致根尖软组织局部肿胀及牙疼痛的主要因素[2]。临床研究显示, 在根管治疗期间疼痛急症发作时, 患牙根管内细菌菌丛的比例出现显著变化, 而在对急性发作患者的样本进行研究时发现:齿垢密螺旋体、普氏菌、直肠弯曲杆菌检出率明显大于慢性根尖周炎, 而感染根管治疗疼痛发生率明显大于非感染根管治疗患者[3], 因此作者认为在根管治疗术中, 采用抗厌氧菌药物进行彻底消毒, 有助于减少术中、术后急症及疼痛的发生后。

本次研究结果显示观察组根尖感染患者明显多与参考组(P<0.05), 由此可推断, 在根管治疗中, 根尖周组织感染亦是重要因素, 因此在对根尖周组织受到严重感染患者治疗时,根管扩大冲洗过程可能导致炎症反应的出现及加重, 而术中药物化学刺激及术中机械刺激等亦可导致治疗期间急症反应的发生, 因此在根管预备中, 需要彻底清除坏死牙髓等感染源、清理根管内的感染, 选择合适药物, 术中严格操作流程,从而减少急症的发生。本次研究显示, 根充数操作次数对于急症的发生亦有着直接关系, 多一次性操作可增加治疗期间急症反应的发生几率, 因此医护人员要严格一次性根充的适应证, 尽量减少急症发生。总之, 抗生素使用、根尖感染、填充次数、糖尿病等均可导致治疗期间急症反应的发生, 因此在治疗期间, 医生要严格掌握手术适应证, 采取合理治疗方案, 尽量避免上述因素的影响, 促进患者良好康复。

[1]唐宇英.Protaper与不锈钢器械预备弯曲根管急症发生情况的对比研究.重庆医学, 2009, 38(23):2937.

[2]宋应莉.根管治疗期间急症相关因素的临床研究..重庆医学,2009, 38(11):1375.

[3]唐宇英.根管治疗期间急症的影响因素及防治研究.重庆医学,2007, 36(4):320.