拉魂腔“三大剧种”音乐渊源及形成探微

薛 雷

(江苏第二师范学院音乐学院,江苏南京 210013)

我国传统戏曲在明、清时期,除四大声腔剧种以外,还并存发展有诸多地方性的声腔剧种。拉魂腔便是形成于此时,流布于苏鲁豫皖四省交界地区最具地方特色的声腔剧种。其中淮海戏、泗州戏、柳琴戏被当地民众统称为拉魂腔,也是拉魂腔声腔系统中最具代表性的“三大剧种”。通常认为,拉魂腔是在地区性民间小调、歌舞表演、说唱音乐以及戏曲音调的基础上不断借鉴、糅合、改进、完善而成,在此对拉魂腔“三大剧种”音乐渊源及形成的探赜索隐,也是对拉魂腔音乐认知的再一次明证。

一、淮海戏音乐渊源及形成

通常而言,淮海戏初期音乐音调是源于流行在海州的“猎户腔”、“太平歌”以及后来形成的“怡心调”(又称“依心调”、“自由调”),这一说法只是就其具体曲调形态而言,由于至今未见记载而无从查考,但从“拉魂腔”艺人“跑坡”、“唱门头词”时期经常演唱的曲调之中不难辨出,淮海戏音乐中的确夹杂着诸多在淮海地区十分流行的劳动号子、山歌、小调以及说唱音乐等等音调,同时,还兼收并蓄了同区域文化圈内及相邻地区的一些地方戏曲剧种的腔调。我们不妨以淮海戏艺人们“打门头词”时期所唱的【一捺腔】(又称“一边倒”或“一拉腔”)曲调与相关音调进行比照。

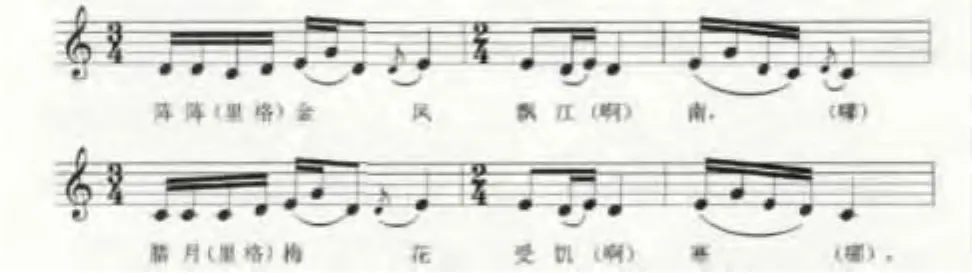

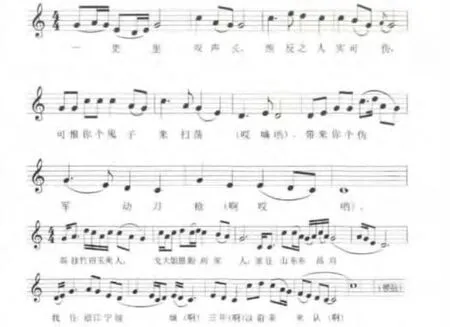

谱例1:【一捺腔】

此腔虽只是一个乐句的重复,但颇具说唱性和随意性,并与淮海地区民间音乐有着一定的关联。

1.一捺腔与号子、小调之比照

谱例2:【船民号子】

谱例3:【抓弹词调】

【渔民号子】与【抓弹词调】都是上下两句头的对仗式的乐段,这在乐段框架构成上与【一捺腔】有相同之处,并且每个乐句的落音都是“do”,可见,以上【渔民号子】与【抓弹词调】两段曲调,无论是从乐段的结构,还是从乐句的落音上,都与【一捺腔】基本相似。

2.一捺腔与说唱音乐之比照

谱例4:【淮海锣鼓】选自淮海锣鼓《五花图》唱段,张同举唱

该曲调中一板三眼和一板一眼节拍的交替运用,不仅反映了说唱音乐的随意性,而且每句落音都落在“do”音上,这与“一捺腔”乐句的落音相同。

3.一捺腔与僮子戏之比照

谱例5:【童子调】选自童子戏《千里送京娘》唱段,茆洪娥唱

该曲调句句落音为“do”,与“一捺腔”完全相同。

因此,我们说“一捺腔”不仅吸收借鉴了民间号子和小调,而且是在民间说唱、地方戏曲的音调基础上生成发展而来。从其唱腔结构与曲调进行上,仍然不难看出,它还保留了民间说唱、地方戏曲的音乐特征。由于“一捺腔”节奏、曲调简单,艺人们长期演唱此腔,深感平淡、单调,很难迸发出激情,因而,艺人们在艺术实践中又创出了曲调尾音音程翻高大跳的腔调,即有了称之为“拉腔”、“起腔”、“耍腔”的唱法,这一唱法也成为“拉魂腔”音乐的标志特征。

当淮海戏的发展进入班社演出阶段,也就真正有了“戏”的雏形,并逐渐形成了男、女分腔。女腔出现了“二泛子”(即唱腔下句各耍了一次腔,又称“二番子”),“二泛子”与“一捺腔”相比,从唱腔结构到曲调发展上都明显地丰富了很多。比如“二泛子”由两个乐段组成,前四句为第一乐段,若与民间小调【小五更】相比照,不难看出,有许多相同之处。

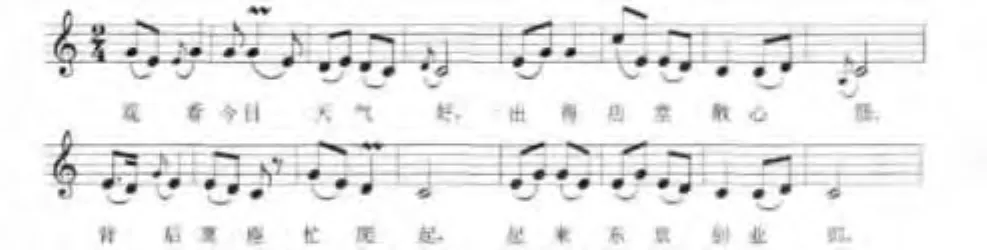

谱例6:【小五更】选自民间小调《小寡妇上坟》唱段

谱例7:【二泛子】单维礼演唱

【小五更】与【二泛子】的第一、二句落音为“sol”,第三句落音为“re”,第四句落音为“do”,可见,四句落音完全相同,并且曲调走向皆为下行进行。

到了清代光绪年间,淮海戏第一代女演员出现了。她们根据各自的嗓音条件特点,使淮海戏女腔的曲调和唱法发生了飞跃性的变化。如淮海戏女艺人林六娘、佘二娘等,在演唱中,吸收了琴书音调,在唱腔上发展形成了淮海戏【戛腔】。

谱例:8【戛腔】陈玉梅唱

另外,淮海戏艺人王广林、葛兆田在吸收当地工鼓锣“小口词”等民间音乐的基础上,还创造了说唱性较强的【小滚板】、【一挂鞭】等新腔。

谱例9:【小滚板】谷广发演唱

不仅如此,淮海戏艺人在与京、徽戏曲搭班演出的过程中,还吸收了京剧【二黄】中的音调,形成了如《小书馆》中的男声唱腔。

谱例10:选自《小书馆》唱段王保萃演唱

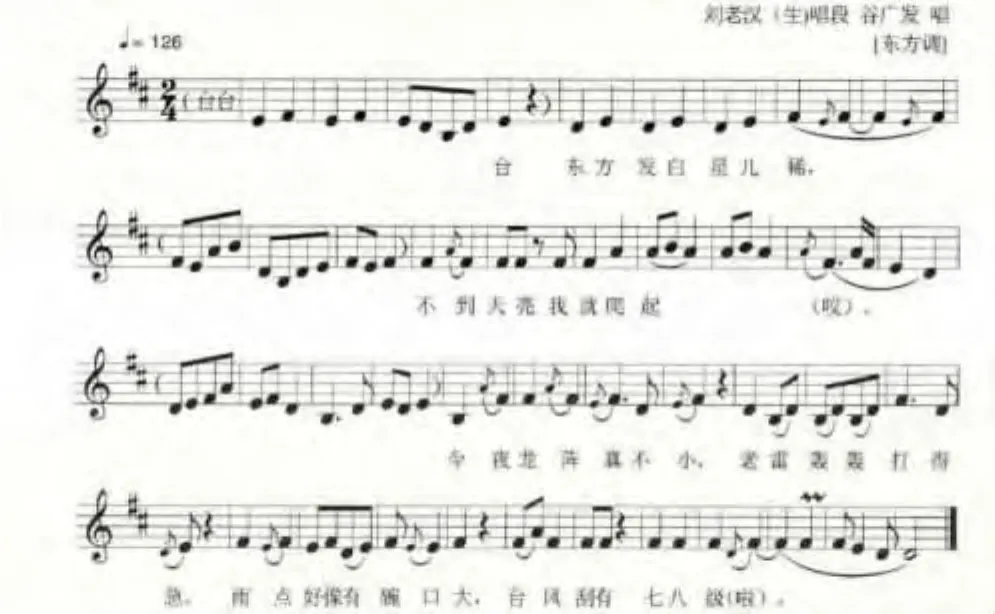

另外,男声基本腔【东方调】是1956年淮海戏在排演《拾稖头》时,淮海戏著名艺人谷广发将淮海戏老艺人演唱的腔调作为基调,吸收传统男腔,糅进京剧的【西皮】慢板创作而成。

谱例11:《拾稖头》中的【东方调】

后来,淮海戏艺人将此曲调作为基础曲调,通过进一步发展,使【东方调】成为能快能慢、可抒可叙、能作各种板式变化的淮海戏男声“基本腔”。以下便是淮海戏【东方凋】为“基本调”而创生的“东方发白星儿稀”唱段。

谱例12:东方发白星儿稀

综上所述,淮海戏音乐在不同的历史发展阶段都与同区域文化圈内的民间音乐发生着密切的关联,同时,民间艺人及演员在淮海戏音乐发展中无疑起到了不可或缺的作用。

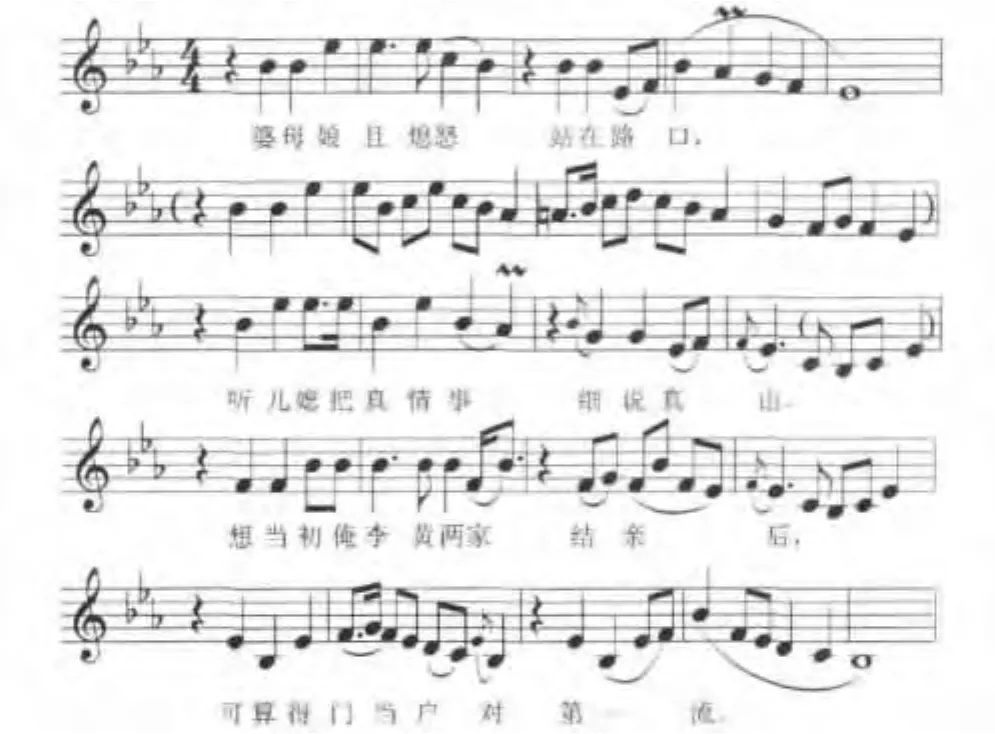

二、泗州戏音乐渊源及形成

据说,泗州戏音乐吸收了同区域及相邻地区的民歌小调、山歌、号子,乃至妇女的哭腔等,特别是吸收采借了同区域其他地方性戏曲音乐。

1.泗州戏与周姑子之关系

周姑子,又称肘鼓子。它是流传在鲁南、淮北民间的一种花鼓形式。据老艺人魏玉林说,1930年左右,周姑子经常与“拉魂腔”泗州戏打对台,由于“拉魂腔”泗州戏节奏鲜明,唱腔婉转,又有丝弦伴奏,音乐唱腔既丰富又优美,一些周姑子艺人自感肘鼓子不如“拉魂腔”泗州戏有市场,因而纷纷改唱“拉魂腔”泗州戏。如后来较有影响的徐开功、樊从献、刘朝志和郭云等泗州戏艺人,都是早先唱周姑子,后来改唱泗州戏的代表性演员。

2.泗州戏与淮北其他兄弟剧种的关系

泗州戏与流行于淮北地区、淮河两岸的剧种,如淮北花鼓、河南梆子、推剧以及琴书、坠子等,在唱腔音乐、音乐伴奏上存有千丝万缕的联系。

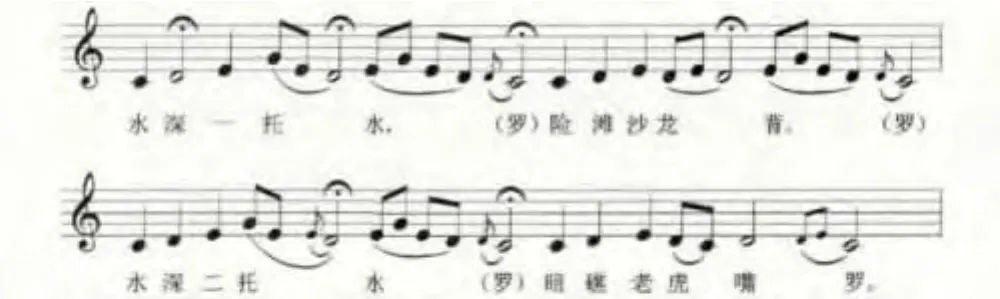

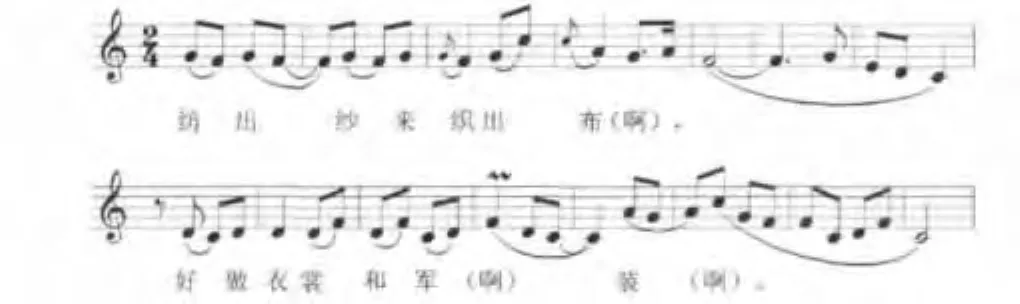

谱例13:四句推子音乐,选自《渔舟配》唱段,宋廷香演唱陈魁记谱

谱例14:琴书音乐,选自《白蛇传》唱段——哭汉江

谱例15,坠子音乐,【寒板四句腔】选自《大祭桩》唱段朱月梅演唱晨见记谱

显然,以上三段“四句推子音乐”、“琴书音乐”和“坠子音乐”的结束句,都落在首调唱名“si、la、sol”三个下行音列上,而这三个下行音列“si、la、sol”也多被泗州戏音乐的结束句所常用。不难看出,泗州戏音乐与同区域其他音乐类型之间的联系。

俗话说“南昆、北弋、东柳、西梆”。东柳、西梆都是古老的地方剧种。它们的历史比泗州戏悠久,它们的唱腔艺术和音乐伴奏也比泗州戏来得深厚。在同一地区,泗州戏与这两个颇具影响力的剧种同时流布发展,它们之间难免发生交流相互影响。在泗州戏的唱腔结构、唱腔词格、音乐伴奏及打击乐中,都显而易见深受东柳、西梆剧种影响的痕迹。此外,淮北地区梆子腔剧种的许多演员会唱泗州戏,泗州戏的演员也会唱梆子戏。这也使得泗州戏演员与梆子戏演员经常在一起搭班子演戏,这就导致两种戏曲剧种在多方面的影响和融合是双向的,而且是不可避免的。

三、柳琴戏音乐渊源及形成

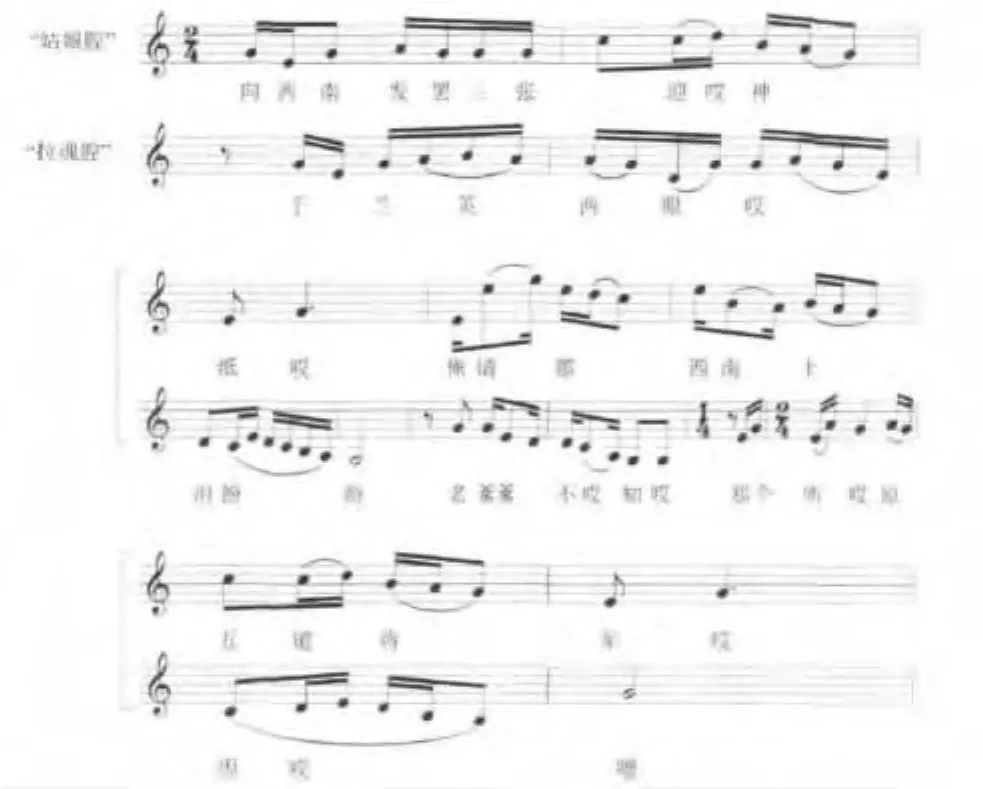

柳琴戏早期唱腔极为简单。据老艺人李银贵、季良奎所说,那时的唱腔只有两句头的“对着卡”,俗称“蹲倒爬起来”,也称“一仰巴、一哈巴”(即上下对称的两句)。从其唱腔音乐的表现中,似与明清俗曲有关,又与苏、鲁、豫接壤地区的劳动号子、民歌小调关系密切,在其发展中又不断吸收融合了同一地区流行的花鼓、周姑子、锣鼓铳子、梆子戏、琴书、坠子等民间歌舞、曲艺、戏曲的音乐养分。其中,在唱腔中吸收融化琴书、坠子音调则多见于柳琴戏的女腔,几乎所有著名女演员都在她们的唱腔中不同程度地融合了这些曲调的音调。另外,生于20世纪初的柳琴戏老艺人孙敬业在《灵堂花烛·奔丧》中车夫的唱腔(名为“喝鸣调”),也与苏、鲁、豫接壤地区的农民赶车、耕地时吆喝牲畜的腔调极为相像。更有甚者,柳琴戏凄楚悲凉的“哭腔”,与当地妇女遭受苦难时的哭泣音调相仿。

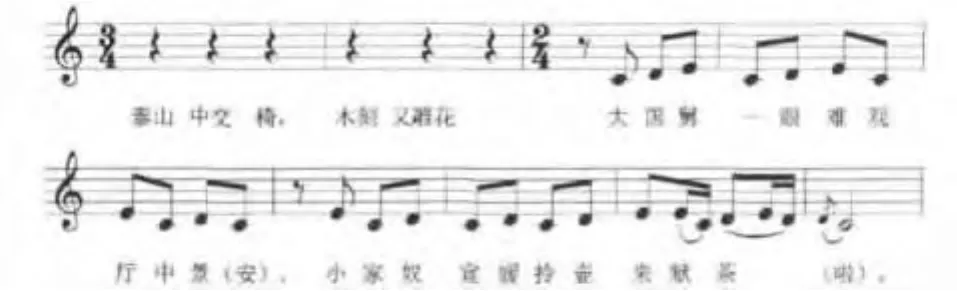

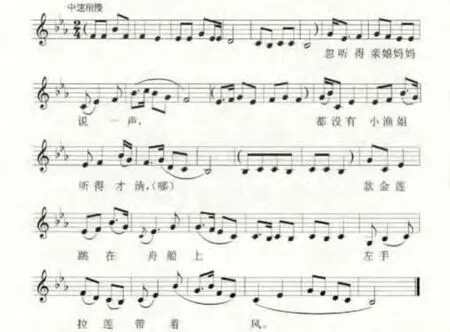

1.柳琴戏音乐与“姑娘腔”音调之比照

据周贻白先生在其《中国戏曲发展纲要》一书中所说:“巫娘腔即姑娘腔,李玉的《麒麟阁·反牢》中及《虹霓关》(昆曲)中皆有姑娘腔的唱调。或谓之柳琴戏,亦名周姑子,即为此一声腔唱调的遗声。”据此,我们现以“姑娘腔”的“迎神调”与早期柳琴戏女腔曲调进行比照,便可清晰地看出它与柳琴戏音乐的亲缘关系。

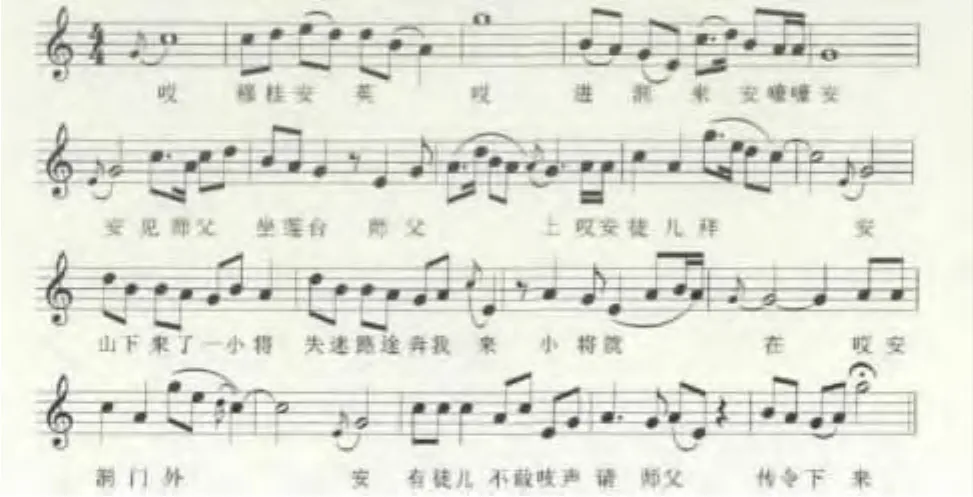

谱例16:

可见,这两段唱腔均为上下句式的单乐段结构;两个曲调的第一句都起于主音sol,而两乐句的结束音也同为主音sol。其他小节从骨干音到节奏型都大同小异,总观两个曲调音高走向也较为吻合。接下来,再看下面的“姑娘腔”中的“安神调”和柳琴戏《喝面叶》中男腔音调之比较。

谱例17:

这两个曲调相同之处有:两段唱腔都由三个乐段组成;从整段唱腔来看,两者的调式调性相同,都属e商和D宫,并在各自曲调中交替使用;在主题发展手法上也完全一致,即用变奏手法来进行曲调的发展;调式的运用和落音都完全相同。由此可言,柳琴戏和姑娘腔在音乐上既有借鉴,又有发展。

2.柳琴戏音乐与民间花鼓音调之关系

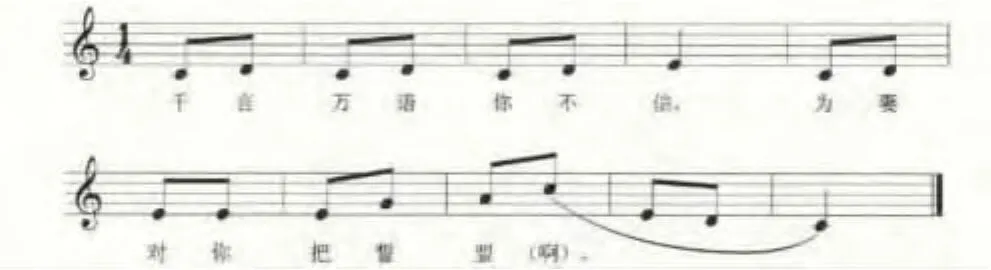

柳琴戏唱腔中女腔上行小七度大跳和男腔下行大二度拖腔,与“鲁南花鼓”音乐结束句的音调极为相像。

谱例18:鲁南民间花鼓调

3.柳琴戏音乐与柳子戏(弦子戏)音乐

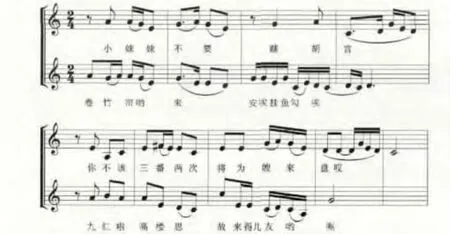

历史悠久的柳子戏曾流行一时,影响一地,乾隆五十五年(1790年),徽班进京前,北京只有“东柳、西梆、南昆、北弋”四种大戏。徽班称盛后,柳子戏在山东、冀南、豫北、苏北一带流动演出。在山东一些地方柳子戏又称弦子戏。它对柳琴戏音乐上的影响不可低估。以下是柳子戏《阴功报》一剧“朝阳阁”中的一段唱腔与柳琴戏民间艺人徐希兰(女)演唱的《梁山泊与祝英台》中一段唱段的比照。

谱例19:

不难看出,前六小节,两个曲调中的骨干音和曲调音程走向几乎完全一样,只是在装饰性的过渡音上出现音的或多或少。显然,综观两者的特点乃给人“大同小异”之感。

结语

中国戏曲声腔的兴衰史表明,声腔音乐的发展离不开纵向的继承,也离不开横向借鉴。正因如此,“拉魂腔”的角色行当唱腔中吸收了大量的京剧、梆子、花鼓、扬琴等戏曲和曲艺的唱腔,使拉魂腔的音乐和唱腔不断得以丰富。

综观“拉魂腔”音乐的渊源、形成及发展的过程,乃是一个不断吸收、融合同区域其他姊妹音乐腔调的过程。学界周知,中国戏曲音乐与姊妹艺术音乐有着千丝万缕的联系,可以毫不夸张地说,中国戏曲音乐无不源于民歌或说唱音乐,由于说唱音乐又是在民歌的基础上发展起来的,民歌、说唱音乐、戏曲音乐三者之间,可谓我中有你,你中有我。甚至在中国民间戏曲声腔剧种形成的同时,也促成了一些说唱音乐衍变成了戏曲音乐。当然,这种所谓的衍变,绝不是简单地照搬,而是根据戏曲文学的表现手法,改变原有说唱音乐的演唱和伴奏形式,使之兼具叙事和抒情双重功能,这才是戏曲音乐。简而言之,一般来说,改变民歌的伴奏或演唱形式便形成说唱音乐,改变说唱音乐的演出形式便形成戏曲音乐,这是中国戏曲声腔音调发展的一般规律。正如已故戏曲音乐家何为先生所说,中国戏曲的形成和发展的历史,也就是戏曲音乐形成和发展的历史。因为我国三百多个剧种之间的区别,主要在于音乐,而每个剧种的诞生、形成,也主要以音乐为其标志。因此,在“拉魂腔”戏曲的继承、发展上,主动地吸收融合各种为己所用的音乐音调及结构特征,可看作是“拉魂腔”剧种在生存、发展中一种明智有益的选择。