数字“三”与编故事

张永杰

“三生万物”“韦编三绝”“飞流直下三千尺”“连中三元”“三民主义”……“三”无疑是一个神奇的数字。在我们的习作教学中,引导学生用“三”来构思与创作,同样可以收到“神奇”的效果。

一、题目与“三”

《三只小猪》《三个懒汉》《三打白骨精》《三借芭蕉扇》《三英战吕布》《三顾茅庐》《三气周瑜》《三打祝家庄》《刘姥姥三进大观园》……这些带有“三”字的故事似乎总能让我们难以忘怀。那么,在学生编故事、取题目的时候,我们可以尝试让学生用上数字“三”。譬如,当故事的主人公安排三个的时候,我们就可以用上“三”;当故事的情节有波折时,也可以用上“三”。当然,取题目用“三”一定要自然贴切,切不可生搬硬套。

有一个学生写自己全副武装,先后用“喷雾灭虫器”“灭蚊拍”“拖把柄”去“消灭”马蜂窝,原先取的题目是《捅马蜂窝》,后来用上数字“三”改为《三捅马蜂窝》。毫无疑问,后者更能吸引读者眼球。

二、框架与“三”

在习作指导过程中,我们可以用“三句话”引导学生构建出故事框架。请看下面的例子。

习作要求:早晨起来,丁丁向窗外一看,发现屋外神奇地出现了一座城堡。他跑到城堡前,听到里面传出了奇怪的声音。里面是谁?这时,城堡的门吱吱呀呀地开了,丁丁走了进去……请你展开想象,写一个小故事。

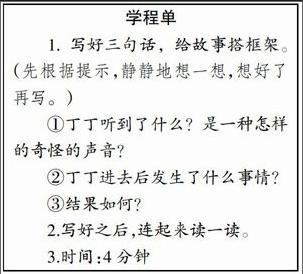

在谈话导入、打开思路之后,教师出示“学程单”:

学生思考之后写出了三句话,请看一例:

①丁丁听到“嗷嗷”的熊叫声,原来是“熊大、熊二”被光头强关起来了。

②丁丁进去后想尽办法营救。

③营救成功。

我们看到通过让学生写“三句话”,故事的大概内容就定了下来,起因、经过、结果很清晰。

三、情节与“三”

我们常说好故事往往一波三折,扣人心弦。那么如何让学生的故事曲折起来呢,我们还是可以用“三”来做文章。

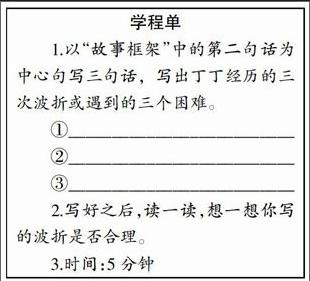

请看教师出示的“学程单”:

我们来看一例:

总写:丁丁进去后想尽办法营救。

分写:

①在往前走的路上,丁丁跨过了“电网”。

②有一个火坑挡住了去路,丁丁荡了过去。

③丁丁解开“密码锁”,救出“熊大”“熊二”。

很显然,以“故事框架”中的第二句话为中心句写三句话,让故事丰满起来且充满波折,情节变得更曲折,故事变得更生动。

四、细节与“三”

情节曲折了,如何让“细节”更逼真,给人感觉就像“看电影”一样绘声绘色?这里有一个与“三”相关的“法宝”。

请看教师出示的“学程单”:

我们来看一例:

“怎么办?熊熊烈火挡住了去路。”丁丁几乎绝望了。就在这时,他发现上面垂下来一根长长的绳子。丁丁想:现在唯一的办法就是抓住绳子荡过去了,可是绳子断了怎么办?荡不过去那就葬身火海了。“快点来呀!不然森林就全被砍光了!”为了那一片美丽的森林,冲!丁丁双手抓住绳子,眼睛紧闭,用尽平生最大的力气往前荡去……“啪”!终于,火坑退到了他的身后。

上面的片段中有“语言描写”,有“心理描写”,有“动作描写”,尤其是“心理描写”,细致而又真实地反映了危机关头丁丁的心理活动。读了这样的片段,让人拍手叫好,这是“至少三处”这一要求起到了作用。

当然,文章中提到的所有“三”,有些时候只是一个虚数。当我们对学生提出了一些量的要求,给学生具体的方法引导之后,学生“写”的潜能就能得以充分发挥。“三”在习作中的奥秘还不止于此,等待我们继续研究发现。endprint