基层医院113例药品不良反应报告分析

施湘萍

(长江航运总医院,湖北 武汉 430010)

药品不良反应(ADR)是指合格药品在正常用法用量下出现与用药目的无关或意外的有害反应,是引起患者发病和死亡的重要原因之一。随着新药的不断上市,抗菌药物使用日益增多,ADR发生率也随之增加。为掌握我院ADR发生的特点,避免严重ADR的发生,为临床合理用药提供参考,对我院2011年1月至2012年9月收集的113例ADR报告进行回顾性分析,现报道如下。

1 资料与方法

我院2011年1月至2012年9月收集ADR报告113例,以医护人员自发呈报或ADR监测员定期下临床的方法收集,经药师审核、筛选后由ADR监测员上报至武汉市食品药品监测管理局。报告均整理录入Microsoft Access数据库。对每例ADR报告中患者性别、年龄、使用药品、ADR发生时间、给药途径、临床表现、不良反应类型进行分类统计和分析。按照《新编药物学》[1](第16版)对ADR报告涉及的药品进行分类[2],ADR累及器官或系统及临床表现采用《WHO药品不良反应术语集》定义。

2 结果

2.1 患者性别与年龄分布

113例ADR病例中男52例,女61例,男女之比为0.85∶1;年龄4~85岁,其中ADR高发年龄段为41~80岁(68.13%)。

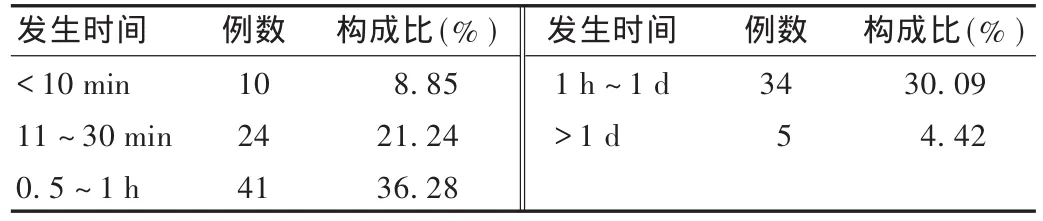

2.2 ADR的发生时间

113例ADR病例中,多数为用药当天发生不良反应,用药后30 min至1 h内发生不良反应的例数最多,见表1。

表1 ADR发生的时间分布(n=113)

2.3 引起ADR药品的类别

113例ADR中共涉及50种药品,引发ADR的药品种类分布见表2。

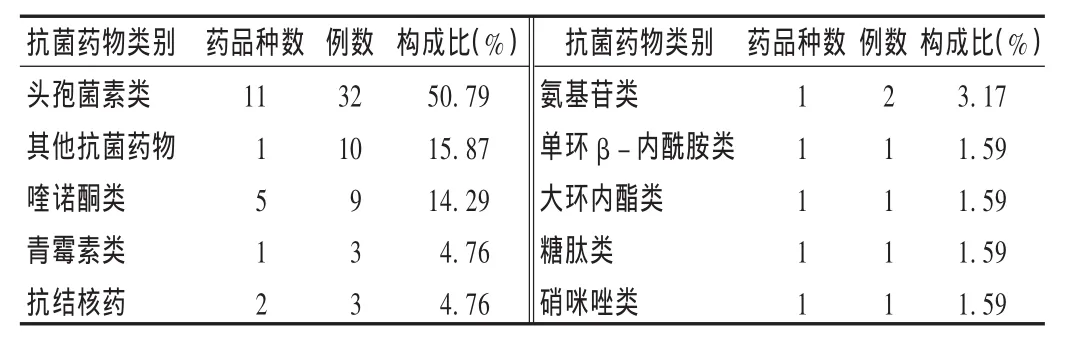

2.4 引起ADR的抗菌药物种类

在抗菌药物中头孢菌素类、克林霉素类和喹诺酮类药物发生ADR的例/次排在前3位。引起ADR的抗菌药物种类及其构成比见表3。

2.5 给药途径与ADR的关系

113例ADR中,引发ADR药品的给药途径分布:静脉滴注98 例(86.73%),皮下注射 9 例(7.96%),口服 6 例(5.31%)。

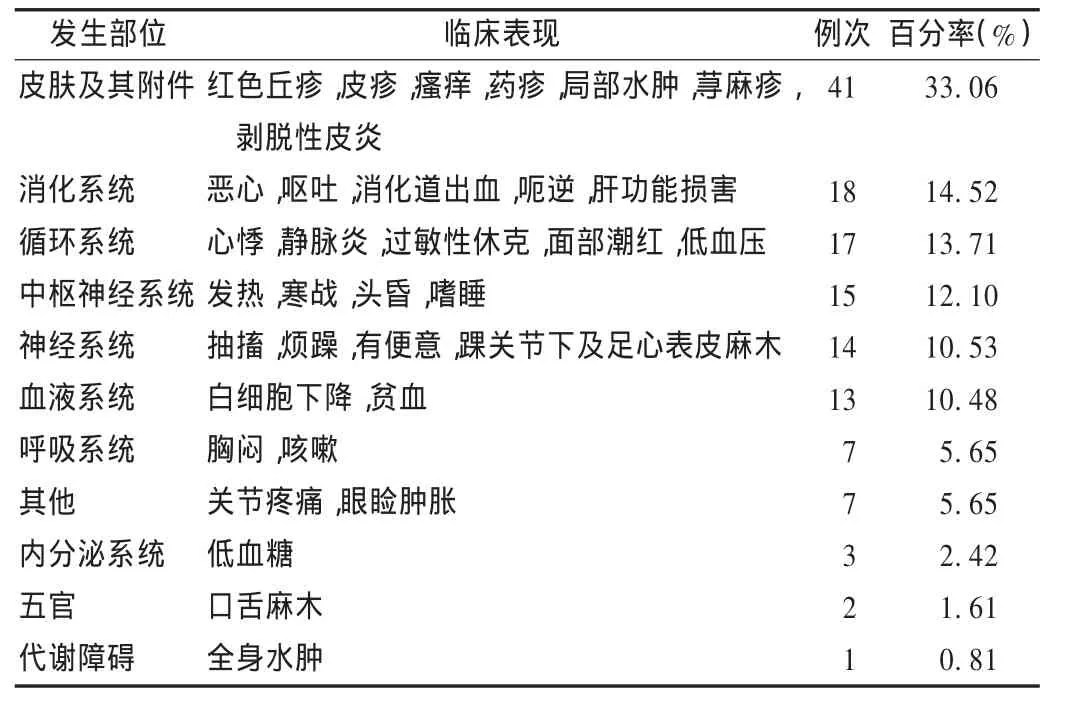

2.6 ADR累及器官或系统及临床表现

在113例ADR报告中,引起皮肤及其附件损害的最多,占33.06%,ADR发生部位及临床表现见表4。

表2 引发ADR的药品种类分布

表3 引发ADR的抗菌药物种类分布

表4 ADR累及器官或系统及临床表现

2.7 ADR的严重状态、结果及关联性评价

ADR的严重状态:严重者3例,一般者91例,新发生者19例。ADR的结果:治愈14例,好转99例,均无后遗症发生。对原疾病影响:不明显的113例,均无病程延长及病情加重。关联性评价:肯定37例,很可能者62例,可能者为14例。

3 讨论

我院呈报的113例ADR报告中,在性别方面,女性发生率略高于男性;在年龄方面,几乎各年龄段都会发生ADR,统计结果显示,51岁以上患者ADR发生率较高,占44.78%,随着年龄的增加,人体对药物代谢、排泄功能逐渐降低,药物的生物半衰期延长,容易引起药物的体内蓄积,导致血药浓度升高。此外,老年患者大多患多种疾病,临床上经常采用多种药物联合应用,这也是老年患者用药引起ADR发生及加重的重要原因[3-4]。老年患者一旦发生ADR,很容易诱发或加重原患疾病,使原病程延长、病情加重[5]。所以老年人用药时应特别注意剂量、品种、用法特点,注意事项、用药依从性[6],临床中尽可能做到个体化给药,且在使用过程中加强监护。

在113例ADR中,以抗菌药物引发的ADR最常见,共63例,占55.75%,这与抗菌药物的广泛使用有必然联系。其次为无指征使用抗菌药物,预防用药疗程过长,用量过大,也是该类药物引起ADR的重要原因[7],其中又以头孢菌素类抗菌药物居榜首,占50.79%,其次是克林霉素注射液,占15.78%。分析发现,很多医师为上呼吸道感染患者开具抗菌药物,实际上多数上呼吸道感染以病毒为主,而临床治疗过程中,医师往往以经验用药及试验性用药居多,这种“大包围”的方式不仅造成了抗菌药物的滥用,还易引起耐药菌的产生,同时增加了ADR发生的风险[8]。所以临床医师应严格按照《抗菌药物临床用药指导原则》合理使用抗菌药物,重视细菌学培养和药物敏感性试验。药师也应对临床抗菌药物用法用量进行动态监测,遏制抗菌药物滥用,以减少和避免药品ADR的发生。

分析中发现,ADR的发生与给药途径密切相关,静脉滴注给药比其他方式给药更易引发ADR,主要是该方式直接将药物输入血液,药物的pH、渗透压、微粒、内毒素等均可能成为引发ADR的因素[9];其次,药液的pH、浓度、渗透压、不溶性微粒及输注器具的环氧乙烷残留物等因素都可能成为ADR的诱因[10]。建议临床能口服或肌肉注射给药达到目的的,原则上不要使用静脉给药,以减少ADR的发生。

综上所述,ADR的发生与患者年龄、病史、给药途径、药物自身等因素有关。可见,临床医师能合理使用药品,是确保安全用药的前提,也是减少ADR发生的有效方法之一。临床应重视ADR的监测与报告,合理应用抗菌药物,减少和避免ADR重复发生。

[1]陈新谦,金有豫,汤 光.新编药物学[M].第16版.北京:人民卫生出版社,2007:44-162.

[2]习 丹,张 瑛,赵宝玲.我院330例药品不良反应报告分析[J].中国药物应用与监测,2009,6(3):166 -168.

[3]陈静芬.我院270例药品不良反应报告分析[J].中国药物应用与监测,2010,7(1):40-42.

[4]于 星,唐荣福,王卫星,等.药品不良反应保护[M].武汉:湖北科学技术出版社,2000:104.

[5]赖善城.301例中药不良反应浅析[J].中国医院用药评价与分析,2003,3(1):42.

[6]钱惠儿.我院355例药品不良反应报告分析[J].中国药业,2013,22(10):78-79.

[7]衣淑珍,付秋生,凌 云,等.我院338例药品不良反应分析[J].中国药房,2003,14(3):171.

[8]吴 平,曾繁荣.老年人抗菌药物的合理应用[J].中国药师,2010,8(1):25-27.

[9]司继刚,赵 群.我院532例药品不良反应报告回顾与分析[J].中国药业,2011,20(2):58-59.

[10]颜 敏.《药品不良反应报告和监测管理办法》的特点[J].中国药师,2004,7(8):592 -594.