空间表达对汉语母语者空间场景记忆的影响

——兼同英语母语者比较

张积家,林琦坤,陈栩茜

(1.中国人民大学心理学系,北京 100873;2.广州第七中学,广东广州 510080; 3.华南师范大学心理应用研究中心,广东广州 510631)

空间表达对汉语母语者空间场景记忆的影响

——兼同英语母语者比较

张积家1,3,林琦坤2,陈栩茜3

(1.中国人民大学心理学系,北京 100873;2.广州第七中学,广东广州 510080; 3.华南师范大学心理应用研究中心,广东广州 510631)

通过3个实验,探讨了空间表达对汉语母语者空间场景记忆的影响。实验1表明,空间表达影响汉语母语者的空间场景记忆,导致记忆朝向空间语义类别的核心转变;实验2发现,在空间介词与图片的空间关系不匹配时,汉语母语者的记忆仍然朝向空间语义类别的核心转变;实验3使用不反映物理空间关系的空间表达,发现汉语母语者的记忆出现了朝向物理空间的转变。整个研究表明,空间表达对汉语母语者的空间场景记忆具有重要影响,这种影响符合Slobin的“我说故我思”理论。

空间表达 汉语母语者 空间场景记忆

一、问题提出

语言与认知的关系怎样?直观地看,语言是认知的一部分。认知是人类认识客观世界、建构主观世界的过程。Chomsky(1969)反对这一观点,认为语言是人类的天赋,与后天习得的知识不同[1]。Whorf(1954)发展了Sapir“人类并非单独地活在一个客观世界里,而是活在其个人的语言世界里”、“一切观点都受语言形式支配”的思想,提出了语言关联性假设。这一假设包括三层含义:(1)不同的语言以不同的方式切分世界;(2)语言的结构影响人感知和理解世界的方式;(3)讲不同语言的人所感知到的世界不同[2]。Slobin(1996)提出了“我说故我思”(thinking for speaking)理论,认为语言影响人对于事件的特征选择和注意[3]。人在说话时的思维具有一种特殊的性质:在构建话语的瞬间,人使思想适合于可以利用的语言形式。语言使人关注于知觉的某些层面,忽略其他层面[4]。语言不是事件的缩写。每一话语都代表了一种特征的选择:它预留给讲话者在不断变化的环境和背景知识的基础上去填充细节。交流被镶嵌在文化之中,文化的诸多成分由语言来传达,或者由语言来建构[5]。这一思想是对语言关联性假设的重要发展。

近年来,对于空间表达与空间认知的关系,一直存在着激烈的争论。独立编码说认为,人类可以超越语言共享空间认知。空间表达只是表达业已存在的空间体验,讲不同语言的人的空间概念相同。交互编码说认为,人类的空间认知受空间表达影响。讲不同语言的人会产生不同的空间体验。空间表达影响人对于空间关系的知觉和记忆。不同的语言会引导人们注意空间关系的某些方面,而忽略其他方面[6]。

空间关系包括物体在空间中的方位、存现或运动状态。Hawkes(1977)指出,空间本无固定不变的划分边界。不同的语言根据自身的结构来划分空间。不同语言描述空间关系的方式具有很大的不同[7]。Bowerman(1996)发现,韩国语将空间关系区分为“松散的(nehta)”和“紧密的(kitta)”。苹果“在碗里”和“在桌子上”用“nehta”,“信装在信封里”和“磁铁放到冰箱门上”用“kitta”;英语用“in”和“on”来表示这两种包含和未包含关系[8]。Bowerman等(1994)发现,儿童空间表达的模式强烈地受语言影响。英语儿童用“put on”表达人戴帽子、穿衬衫或鞋子,韩国儿童则根据穿着衣物的不同使用不同的动词[9]。Choi(1995)引导英语和韩国语的成人和3岁儿童产生涉及动作的语言描述,发现英语儿童和成人对“包含”事件都用“put in”,对“接触/支持/表面接触”事件用“put on”,韩国语儿童和成人都以“松的”“紧的”来区分事件[10]。张积家等(2008)发现,汉族和纳西族的大学生的空间认知主题和空间词概念结构既有一致之处,也存在着差异,这些差异与汉族和纳西族的语言和文化的差异一致[6]。这些研究均支持交互编码说。

Feist等(2007)设计了一组句子,如“The block is on the building”,以及三幅图片(标准图、正变量图和负变量图),正变量图是空间语义类别的最佳范例(表达“on”的空间关系),负变量图与空间术语最不相符(表达“above”的空间关系),标准图是空间术语的两可范例(介于“on”与“above”之间)。在学习阶段向被试呈现标准图,对一组被试在呈现图片同时呈现空间句,对另一组只呈现图片。稍后要求被试再认。结果发现,空间句提高了被试对正变量图的虚报率[11]。这一结果支持了Slobin的“我说故我思”理论,即当空间表达在空间场景编码时出现,记忆会朝向空间语义类别的核心转变。但是,也存在着另外的解释,即人对图片的记忆模糊时,会求助于语言记忆,错误的语言信息导致对图片记忆的提取出现错误。Feist等把部分空间介词句换成空间关系表达不当的句子。根据交互编码说,如果看到不恰当的空间介词,被试会思考哪一个空间介词是恰当的。如果仍然出现对正变量图的高虚报率,就支持交互编码说。实验结果证实了他们的预期。

汉语与英语在空间表达上存在着重要的差别。例如,在表达“在……上”时,英语有“on”“above”和“over”等多种表达,把“接触/非接触”“垂直/非垂直”等信息都细致区分开来,汉语却只是笼统地表达为“在……上”(有时可理解为“在……上面”,有时可以理解为“在……上方”);在表达“在……下”时,英语有“below”“under”“beneath”等多种表达,汉语却只是笼统地表达为“在……下”(有时可理解为“在……下面”,有时可以理解为“在……下方”)。空间表达是否影响汉语母语者对空间场景的记忆?如果影响,是否不同于英语母语者?是否支持“我说故我思”理论?另外,在许多情况下,汉语的一些空间表达并不反映物理空间关系,如“在……上”“在……下”有时只表达物体与背景之间的简单位置关系[12]。例如,“钉子在墙上”,物理空间关系却是钉子与墙壁垂直;“电灯在天花板上”,物理空间关系却是电灯在天花板下面。汉语的空间表达有时只表达物体和背景的“黏着”关系,如“手表戴在手腕上”“草鞋穿在脚上”。这些不反映物理空间关系的空间表达是否影响汉语母语者对空间场景的记忆?如果影响,就为语言关联性假设提供了进一步的证据。

二、实验1 空间表达对空间场景记忆的影响

采用与Feist等类似的设计与材料。所不同的是,实验1不仅考察虚报率,还考察反应时。如果被试在对空间场景编码时受空间表达影响,空间场景记忆就会出现朝向空间语义类别核心转变的趋势,对正变量图的虚报率就会比对负变量图高。由于这种反应是基于虚假记忆做出的,记忆痕迹属于要义表征,印象模糊,细节贫乏[13—14],反应时便会长,错误率也会高。如果实验组和控制组都出现了此种情况,就支持强势的语言决定论;如果只有实验组出现了此种情况,则支持“我说故我思”理论;如果空间表达不影响空间场景记忆,两组被试对正变量图和负变量图的虚报率则不会有显著差异。

(一)被试

65名大学生,视力或矫正视力正常,分成空间句组(31人)和控制组(34人)。

(二)设计

2(编码条件:有、无空间句)×2(图片类型:正变量图、负变量图)混合设计。编码条件为被试间变量,图片类型为被试内变量。因变量为被试再认时的反应时和误报率。

(三)材料

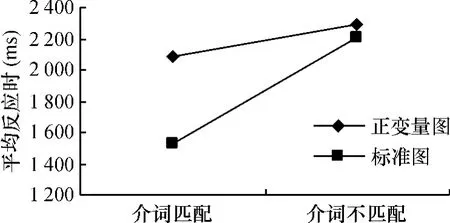

13组图片,每组包括正变量图、标准图和负变量图。3张图片中的物体相同,空间关系不同(如图1)。另有18张填充图,有空间句的12张用于学习阶段。每张标准图都附有两个句子(目标句和干扰句),两个句子的空间关系词一样,只是名词不同。目标句中的名词是标准图中的物体,干扰句中的名词则明显不正确。

图1 正变量图是空间句的最佳表达,负变量图与空间句最不符,标准图介于二者之间

(四)仪器和程序

奔腾4计算机,屏幕分辨率为1 024×768像素。图片大小为605×508像素;句子的字体为15号宋体。

(1)学习阶段:被试坐在计算机前,眼睛距屏幕40cm左右。25张图片(13张标准图,12张填充图)随机以每张/5秒速度在屏幕上呈现。告知被试稍后测试对图片的记忆。空间表达组除要求记住图片外,还要对目标句与干扰句做出选择,选出标准图的正确表达。控制组只学习图片,未呈现空间句。学习阶段结束后,完成10min的干扰任务。

(2)测验阶段:被试接受51张图片的再认测试。包括13张标准图(学习阶段出现过)、13张正变量图(学习阶段未出现过)、13张负变量图(学习阶段未出现过)和12张填充图(6张学习阶段出现过,6张未出现过)。告知33名被试如认为图片出现过,按下J键;如认为图片未出现过,按下F键。另外32名被试的用手规定相反。图片在屏幕上保留一直到被试做出按键反应为止。计算机记录反应时和误报率。计时单位为ms,误差为±1ms。

(五)结果与分析

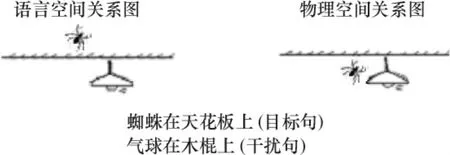

反应时分析时删去M±2.5SD的数据,见图2。误报率包括对标准图的漏报率和对正变量图和负变量图的虚报率。t检验表明,空间句组与控制组对标准图的漏报率存在着显著差异,M空间句组= 0.14,M控制组=0.24;t(63)=7.39,p<0.01,说明空间句的出现干扰了被试对标准图的再认。两组被试对正变量图和负变量图的平均虚报率见图3。

图2 两种编码方式下的反应时(ms)

图3 两种编码方式下的虚报率(%)

反应时的混合设计方差分析表明,编码条件的主效应不显著,F(1,63)=2.76,p>0.05。虽然主效应不显著,但空间句组对正变量图和负变量图的反应时分别比控制组长了80ms和74ms;图片类型的主效应不显著,F(1,63)=0.70,p>0.05;编码条件与图片类型的交互作用不显著,F(1,63)=0.02,p>0.05。虚报率的混合设计方差分析表明,编码条件的主效应不显著,F(1,63)=0.10,p>0.05。图片类型的主效应不显著,F(1,63)=0.19,p>0.05。编码条件与图片类型的交互作用显著,F (1,63)=4.67,p<0.05。简单效应分析表明,正变量图在有、无空间句条件下的虚报率(M有=46%,M无=36%)差异显著,p<0.05。空间句出现使正变量图的虚报率增加。负变量图在有、无空间句条件下的虚报率(M有=42%,M无=41%)差异不显著,p>0.05。

(六)讨论

实验1表明,空间句组对正变量图和负变量图的反应时均比控制组长,说明空间句干扰了被试的图片再认。在空间句条件下对正变量图的虚报率更高,说明空间句影响了图片加工,导致再认时朝向空间语义类别核心的转变。但空间句对正、负变量图的影响却未出现英文研究中的情况。Feist等(2007)发现,英语母语者对正变量图的虚报率显著高于对负变量图,而实验1中汉语母语者对正变量图和负变量图的虚报率差异却不显著[11]。之所以不显著,是因为编码条件与图片类型存在着显著的交互作用:控制组对正变量图的虚报率显著低于对负变量图,空间句组对正变量图的虚报率显著高于对负变量图。这说明,在不呈现空间句的条件下,英语母语者对空间场景的记忆亦朝向空间语义类别的核心转变,这种转变比汉语母语者强。在呈现空间句的条件下,汉语母语者才显示出强的空间场景记忆向空间语义类别的核心转变的趋势。这说明,英语的空间表达对英语母语者的空间场景记忆影响更强烈,更符合语言决定论;汉语的空间表达对汉语母语者空间场景记忆的影响则更符合“我说故我思”理论。之所以如此,是由于汉语与英语的空间语义域的区分不同。英语对事物之间的位置关系区分得比汉语更加精细。英语用“on”“above”“over”表征“在……上”的空间关系的不同状态:“on”表示“某物在某物之上”,和放东西的表面接触且附着;“above”表示一般的“在……上”;“over”表示“垂直在上”或“在正上方”。汉语对这些空间关系却只笼统地表征为“在……上”(或“在……上面”,或“在……上方”)。在汉语中,“在……上面”和“在……上方”有“接触/非接触”的区分,但不区分两个物体是否垂直。类似地,英语用“under”“below”和“beneath”表征“在……下”的空间关系的不同状态:“below”表示处于比某物低的位置,不一定在某物的正下方,其反义词是“above”;“under”表示处于某物正下方,有“垂直在下”的意思,其反义词是“over”;“beneath”相当于“under”,但使用较少。对“在……里”的表达,英语有“in”和“inside”之分。“in”表示一般的“在……之内”,“inside”强调某人或某事所在地含有某种特殊情况,或强调某个地方空间狭窄。根据“我说故我思”的理论,在“在……上”“在……下”“在……里”的语义域中,“接触/非接触”“垂直/非垂直”和“宽敞/狭窄”这些语义区分在英语母语者的眼中更加突显,这些语义特征在英语母语者头脑中也更加清晰和明白。相比之下,汉语母语者对这些语义区分不敏感,汉语空间表达有时也并不反映物理空间关系。所以,当标准图呈现时,即使没有空间句出现,英语母语者也可能进行某种程度的空间语言编码,导致对正变量图的虚报率较高;汉语母语者在无空间句出现时,较少进行空间语言编码,对正变量图的虚报率就较低。只有在空间句出现时,汉语母语者才进行空间语言编码。因此,与英语的空间表达对英语母语者的空间场景记忆的影响比,汉语的空间表达对汉语母语者的空间场景记忆的影响更符合“我说故我思”理论。

然而,也存在着另外一种可能性,即被试在对图片记忆模糊时,会求助于语言信息。此时,语言信息作为提取的策略起作用。因此,参照McCloskey等(1985)的做法[15],实验2设计了错误的语言信息,考查在错误的语言信息诱导下,被试对于图片的记忆是朝向错误的语言信息转变(独立编码说),还是激活了更为一般的语义学装置(交互编码说)。和McCloskey等的做法不同,他们更换了名词(如将A说成B),实验2更换了介词(如将“在……上”说成“在……下”);他们先呈现图片后呈现句子,实验2将图片和句子同时呈现。

三、实验2 空间表达与空间场景的关系对空间场景记忆的影响

在判断与图片不匹配的空间介词句时,根据独立编码说,对空间句的加工不会激活相关的空间场景,对与匹配介词句和不匹配介词句配对的图片再认时,对正变量图的虚报率和反应时应该没有显著差异;根据交互编码说,对空间句的加工的同时激活了相关的空间场景,在介词不匹配时,被试要寻找正确的介词,同时激活了相关的空间场景信息。因此,在同时呈现不匹配的空间介词句条件下,被试对正变量图的虚报率会更高,反应时会长。

(一)被试

34名大学生,视力或矫正视力正常。

(二)设计

2(匹配条件:正确空间介词句、错误空间介词句)×2(图片类型:正变量图、标准图)重复测量设计。因变量为被试再认的反应时和误报率。

(三)材料

12组图片,每组图片包括正变量图和标准图(如图4),6组图片伴随出现介词匹配句,6组图片伴随出现介词不匹配句。外加18张填充图,12张附有空间介词句,半数句子中名词与图片中的物体匹配,半数句子中名词与图片中的物体不匹配。

图4 正变量图与标准图能用同一空间关系句表达,但与标准图比,正变量图是更好的表达

(四)仪器和程序

仪器、图片大小和字的大小同实验1。

(1)学习阶段:24张图片(12张标准图和12张填充图)随机以每张/3秒的速度呈现。在图片呈现之前,先出现一个空间介词句,呈现速度为每句/1秒。要求被试阅读空间句并记住图片,告知被试稍后要对图片进行记忆测试。在学习阶段结束后,进入10分钟的干扰任务。

(2)再认阶段:被试接受48张图片的迫选再认测试,有12张标准图、12张正变量图、24张填充图(12张学习阶段出现过,12张学习阶段未出现过)。图片成对地呈现在计算机屏幕上,一张图片在学习阶段出现过,一张图片在学习阶段未出现过。学过的图片和未学过的图片出现在计算机屏幕左方和右方的次数相等。要求被试判断图片是否在学习阶段出现过。被试对图片做出2选1的按键反应。如果屏幕左边的图片被判断为在学习阶段出现过,按下F键;如果屏幕右边图片被判断为在学习阶段出现过,按下J键。被试按键以后,图片消失,进入下一次测试。

(五)结果与分析

反应时分析时删去M±2.5SD的数据,见图5。平均误报率(对标准图的漏报率和对正变量图的虚报率)见图6。

图5 被试在不同条件下的反应时(ms)

图6 被试在不同条件下的误报率(%)

反应时的重复测量方差分析表明,匹配条件的主效应显著,F(1,33)=13.60,p=0.01。介词不匹配条件的反应时(M=2 255ms)显著长于介词匹配条件(M=1 805ms);图片类型的主效应显著,F(1,33)=24.32,p<0.01。正变量图的反应时(M=2 187.5ms)显著长于标准图(M=1 868ms),说明被试再认正变量图较难;匹配条件和图片类型的交互作用显著,F(1,33)=7.17,p<0.01。简单效应分析表明,介词匹配时正变量图的反应时(M =2 081ms)显著长于标准图(M=1 528ms),p<0.01;介词不匹配时正变量图(M=2 293ms)和标准图(M=2 208ms)的反应时差异不显著。误报率的重复测量方差分析表明,匹配条件的主效应显著,F(1,33)=14.27,p=0.01。不匹配条件的误报率(M=14%)显著高于匹配条件(M=9.5%);图片类型的主效应显著,F(1,33)=4.19,p<0.05。正变量图的误报率(M=17%)显著高于标准图(M= 6.5%);匹配条件与图片类型的交互作用不显著,F(1,33)=0.56,p>0.05。

(六)讨论

独立编码说认为,语言加工与知觉加工是两个平行的系统,互不干扰。当句子的空间介词与图片表达的空间关系不匹配时,句子加工不会影响图片编码。被试对于图片信息的提取有困难时,会求助于对句子的记忆,因而恰当的空间句会使图片的误报率提高,不恰当的空间句不会提高图片的误报率。而实验2却表明,无论是介词匹配句,还是介词不匹配句,对正变量图的虚报率都显著高于对标准图的漏报率。这一结果和McCloskey等(1985)的结果相反。而且,在介词不匹配条件下的虚报率显著高于在介词匹配条件下。根据交互编码说,被试对于空间句子的加工激活了相关的空间场景。在句子的空间介词与图片的空间关系不匹配时,被试要寻找正确、匹配的介词,同时激活了相关的空间场景,使记忆表征出现了朝向最恰当的空间语义类别核心的转变。因此,实验2的结果支持交互编码说。

在反应时上,在空间句的介词与图片的空间关系匹配时,正变量图的反应时显著长于标准图;在空间句的介词与图片的空间关系不匹配时,正变量图和标准图的反应时差异不显著。之所以如此,可能与加工不同空间介词句时的认知花费[16]有关。当知觉信息与空间语义类别的核心匹配时,投射(mapping)最为容易,需时较少。如果空间句的介词与图片的空间关系不匹配,就需要寻找恰当的介词,认知花费就会增加,反应时因而会长。在空间介词不匹配时,由于正变量图和标准图表达的空间关系都与空间介词句不匹配,都需要寻找正确的介词,所增加的认知花费就没有差异。总之,实验2进一步表明,空间语言影响空间场景记忆,这种影响的机制符合交互编码说。

四、实验3 不反映物理空间的空间表达对空间场景记忆的影响

在汉语中,一些空间表达并不反映物理空间关系。例如,当说“A在B上”时,有时并不表示A在B上面,物理空间关系是A在B的前面(如“插座在墙上”,此时插座和墙壁表面具有密切接触、相互垂直的关系)、里面(如“人在车上”,此时人与车有被包含和包含关系)甚至下面(如“电灯在天花板上”,此时不仅电灯与天花板有垂直、接触的关系,还在天花板的下方)。这些不反映物理空间关系的空间表达是否影响汉语母语者的空间场景记忆?实验3设计了语言空间图和物理空间图,物理空间图是客观的空间关系,语言空间图是通过空间表达的字面意思构建出来的。学习阶段只呈现语言空间图,不呈现物理空间图。同时,呈现目标句和干扰句,目标句和干扰句的空间介词相同,表达的空间关系也相同,区别只在于名词不同。如果空间表达对空间认知的影响符合独立编码说,被试对语言空间图的漏报率和对物理空间图的虚报率将无显著差异;如果空间表达构建空间认知,影响空间场景记忆,根据交互编码说,加工空间句时会激活相关的空间关系,被试对物理空间图将出现高虚报率,因而符合“我说故我思”理论的预言。

(一)被试

63名大学生,视力或矫正视力正常。分成空间句组(31人)和控制组(32人)。

(二)设计

2(编码条件:有、无空间句)×2(图片类型:物理空间关系、语言空间关系)混合设计。编码条件为被试间变量,图片类型为被试内变量。

(三)材料

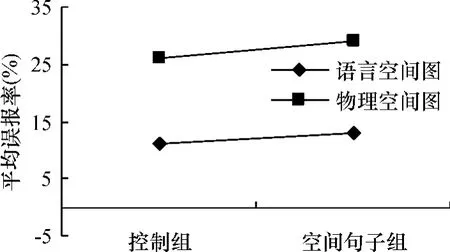

15组图片,每组图片包括物理空间图和语言空间图各一张(如图7)。每组图片后面附有两个空间介词句(目标句与干扰句),两个句子表达的空间位置关系相同,区别只在于名词不同。另外,还有22张填充图片,15张附有空间介词句,用于学习阶段。

图7 物理空间关系与习惯空间关系表达不符,语言空间关系才是空间介词句的更好的表达

(四)程序

仪器、图片大小和字的大小同实验1。

(1)学习阶段:30张图片(15张语言空间图,15张填充图)随机以每张/5秒的速度呈现。空间句组同时阅读目标句与干扰句,要求被试选出正确表达图片的句子。控制组只学习图片。告知被试稍后将对图片作记忆测试。学习阶段结束以后,有10min的干扰任务。

(2)再认阶段:被试接受45张图片的再认测试,包括15张语言空间图(学习阶段出现过)、15张物理空间图(学习阶段未出现过)、15张填充图(8张在学习阶段出现过,7张未出现过)。实验程序同实验1。

(五)结果与分析

反应时分析时删去M±2.5SD的数据,见图8。平均误报率(对语言空间图的漏报率和对物理空间图的虚报率)见图9。

图8 被试在两种编码条件下的反应时(ms)

图9 被试在两种编码条件下的误报率(%)

反应时的混合设计方差分析表明,编码条件的主效应不显著,F(1,61)=1.18,p>0.05;图片类型的主效应显著,F(1,61)=5.08,p<0.05。语言空间图的反应时(M=1 121ms)显著短于物理空间图(M=1 169ms);编码条件与图片类型的交互作用显著,F(1,61)=4.20,p<0.05。简单效应分析表明,空间句组对物理空间图的反应时(M=1 155 ms)显著长于对语言空间图(M=1 072ms),p<0.05,控制组对物理空间图(M=1 184ms)和语言空间图(M=1 170ms)的反应时差异不显著,p>0.05。误报率的混合设计方差分析表明,编码条件的主效应不显著,F(1,61)=0.88,p>0.05;图片类型的主效应显著,F(1,61)=53.00,p<0.001。物理空间图的虚报率(M=27.5%)显著高于语言空间图的漏报率(M=12%)。图片类型与编码条件的交互作用不显著,F(1,61)=0.02,p>0.05。

(六)讨论

在汉语中,一些空间表达反映物理空间关系,另一些空间表达则不反映。“在……上”“在……下”和“在……里”有时就不反映物理空间关系。由于在生活中这些空间表达经常和物理空间关系一起出现,汉语母语者便在它们之间建立了联结,于是便出现了“习非成是”的情况,这些空间表达便表征与字面义并不一致的物理空间关系,不表征与字面义一致的语言空间关系。当这些空间表达出现时,被试便建构了与物理空间一致的空间关系,因而对物理空间图再认时就出现更高的虚报率。然而,由于对物理空间图的再认是基于虚假记忆做出的,痕迹模糊,再认时困难,因而空间句组再认物理空间图的反应时就显著长于再认语言空间图。

五、综合讨论

对语言和认知的关系,一直存在着两种观点的争论:(1)认知决定语言,语言只是认知的表现形式(Piaget,1980)[17];(2)语言决定认知,语言像一副镜头,决定人对世界的看法[2]。相比之下,Slobin的“我说故我思”理论具有更大的合理性。语言和认知既相互独立,又对认知具有能动作用。下面,就对本研究的结果做一些讨论。

(一)空间表达影响人对空间场景的编码与储存

空间(space)一词,意指在三维场所中符合特定几何环境的一组元素或地点,也指两地点之间的距离或特定边界之间的虚体区域。在数学上,空间被定义为一个集合及附加在其上的各类属性。中国哲学用“三维性”和“客观实在性”来定义空间。《管子·宙合篇》中说:“四方上下曰合。”“四方上下”就是空间三维性。《庄子·庚桑楚》中说:“有实而无乎处者,宇也。”即空间可以容纳一切,本身却不能被别的东西容纳。空间和时间是任何语言都关注的语义域。在任何语言中,都有许多描述空间关系的词。和其他事物不同,空间有自身的特点。汉语“空间”一词就很好地反映了空间的特点。空间的第一个特点是“空”,或叫做“虚”。空间本无固定、不变的边界,不同的语言可以对它进行不同的切分。第二个特点是“间”。“间”的本义是“中间”或“内”,即“有实”。空间可以容纳万物,于是就有了上或下、前或后、左或右、里或外、远或近、松或紧、接触或断开等各种空间关系。由于不同的语言侧重描述空间关系的不同方面,不同的语言的空间词的语义也不尽相同,从而导致某些空间关系在不同语言的讲话者头脑中有不同的突显性,使他们关注于空间关系的不同方面,对相同的空间关系有不同的认知。

本研究发现,加工空间语言导致对更接近空间介词类别核心的图片反应时更长,误报率更高。这是因为空间句加工激活了人脑中的空间介词类别,使被试建构了与空间介词类别一致的空间关系表象,记忆便朝向空间语义类别的核心转变,在再认时拒绝与空间介词类别一致的图片产生困难。由此可见,空间语言影响空间场景的编码与储存。

然而,空间介词具有跨语言的多样性。讲不同语言的人具有不同的空间语言模式,对同一空间语义域有不同的区分。语言学习涉及掌握特定语言的特殊语义区分。学习一种语言会使人关注本民族语言中特殊的语义区分,忽略那些本民族语言不加强调的语义区分。英语母语者对“在……上”“在……下”和“在……里”等空间表达的空间关系区分得比汉语更加精细,汉语母语者对它们区分得不够精细,汉语的空间表达有时并不反映物理空间关系,所以,英语的空间表达对英语母语者空间认知的影响就比汉语的空间表达对汉语母语者空间认知的影响要强烈,在仅呈现图片时亦受其影响,更符合语言决定论;汉语母语者只有在空间句呈现时才受其影响,因此更符合“我说故我思”理论。

语词遮蔽效应(verbal overshadowing effect)是语言加工影响非言语记忆的又一现象。当事件难于用语言来把握时,言语描述反而有损记忆,导致产生记忆错觉[18]。Schooler等(1990)要求被试观看长达30s的银行抢劫录像片。20min的分心任务后,把被试分成两组,要求一组写下对抢劫者面貌的详细描述,安排另一组从事无关活动。第一组被试指认罪犯准确率为38%,第二组被试指认罪犯准确率为64%[19]。记录干扰理论认为,言语描述使人对面孔产生了不真实的语言表征,再认时用这种语言表征去评价目标面孔。被试在描述中,倾向于重点描述容易用语言描述的信息,忽略不容易用语言描述的信息[20],而这些被忽略的信息恰好在面孔识别中起着重要的作用[21]。记录干扰理论和“我说故我思”理论都认为,言语加工改变了非语言的记忆,但也有不同:记录干扰理论强调语言加工对业已存在的非言语记忆的影响,“我说故我思”理论强调在非语言记忆的形成中语言加工的作用,即语言加工使非语言记忆发生了偏向。对本研究结果而言,“我说故我思”理论无疑能够提供更为合理的解释。

(二)空间表达影响空间场景记忆是以交互作用的方式进行的

空间语言表达影响空间场景记忆是符合独立编码说,还是符合交互作用说?按照独立编码说,对语言刺激和知觉刺激的加工是独立进行的,因而产生了不同的记忆痕迹。如果语言加工对场景记忆有影响,也是由于在场景记忆模糊时借助于语言记忆或者用语言记忆来替代场景记忆所致,场景记忆并未因为语言加工而改变;按照交互编码说,当语言刺激与知觉刺激同时出现时,语言编码对知觉编码产生语言效应。语言编码会使场景的某些方面在心中变得更加突出和明白,或者变得不明确和模糊。由于不同的语言对物体或事件的某些性质的可编码性不同,使用不同语言的人对相同的物体或事件产生不同的知觉,进而产生了不同的记忆。本研究结果从两个方面支持了交互编码说:(1)空间介词不匹配句与匹配句都对知觉加工产生了干扰。如果语言加工影响空间场景记忆符合独立编码说,那么,只有空间介词匹配句才能够对空间场景记忆产生影响,空间介词不匹配句不会对空间情境记忆产生影响。而实验2却表明,无论空间介词匹配还是不匹配,被试对正变量图的虚报率都显著高于对标准图。(2)语言信息和知觉信息匹配(介词匹配)时反应快,不匹配(介词不匹配)时反应慢。语言信息和知觉信息存在着明显的交互作用。如果语言加工对于空间场景记忆的影响是即时的,就不应该出现这种情况,因为无论语言信息与知觉信息是否匹配,用语言记忆代替场景记忆的过程都相同,不应该有时间上的差异。

其他研究也发现过语言和知觉的交互作用。Zwaan等(2004)让被试看某些物体图片,要求被试判断第二个物体是否与第一个物体一样。在图片配对前,被试听一些句子,如“你把球抛向孩子们”或“孩子们把球抛向你”。结果发现,当句子的意思与物体大小的变化趋势相匹配(如句子描绘的球向着观察者运动,第二幅图片显示的球比第一幅图片显示的球大)时,被试的反应就快[22]。Myung (2006)采用听觉启动范式,让被试进行词汇判断。如果词汇的动作信息能够激活,拥有相同动作的启动词会促进对目标词的判断。结果表明,拥有相同动作的词汇如“钢琴”和“打字机”产生了明显的启动效应,表明动作信息存储在词汇语义信息中[23]。对语言信息的知觉信息的交互作用,一般采用知觉符号理论[24—25]来解释。Barsalou(2003)认为,概念表征存储在不同的通道中,不仅包含一般的语义知识,还包含知觉、动作和情绪知识。知识获得依赖于感觉运动经验,知识提取涉及知识编码时感觉运动状态的再现。当人们面对物体时,这些知觉信息能够通过重新激活来促进对物体的认知[24]。在本研究中,空间句的出现激活了被试头脑中表征知觉信息的表象,当这种表象与空间图片一致时,就会很容易做出肯定判断;当这种表象与空间图片不一致时,匹配就会发生困难,被试的反应时就长,误报率就高。

为什么McCloskey等(1985)的实验却得出与本研究不一致的结论?一种可能是,与语言刺激和知觉刺激出现的顺序有关。交互编码说认为,语言效应一般在语言刺激出现在知觉刺激编码之前或语言刺激和知觉刺激同时出现时。在知觉刺激编码后再呈现语言,语言效应就不大可能发生。但是,语词遮蔽效应表明,语言刺激在知觉刺激之后出现,依然存在着语言效应,因此这不是主要的原因。第二种可能是,与实验材料有关。McCloskey等给被试呈现包括目标物体A场景,提问中把A说成B。实验2在介词不匹配的条件下,颠倒的不是名词,而是名词之间的关系。由于空间术语比具体名词更可能位于相互关联的语义类别系统中[26],更容易出现语义转换,而表征事物的名词起不到这种效果。

(三)不反映物理空间关系的语言表达如何影响空间场景记忆

沈家煊(2008)提出了“三个世界”的理论,认为存在着三个并行的世界:物理世界、心理世界和语言世界。语言世界不直接对应于物理世界,而是以心理世界为中介[27]。张积家等(2008)提出了“三个空间”的理论,认为空间可以分为物理空间(physical space)、认知空间(cognitive space)和语言空间(linguistic space)。物理空间是客观存在的空间关系;认知空间是人对物理空间的认知,是物理空间的认知表征;语言空间是人通过语言建构出来的空间。认知空间和语言空间以物理空间作为基础;认知空间和语言空间相互作用:认知空间影响语言空间的结构和表征,语言空间又对认知空间建构起重要作用[6]。在各种语言中,语言空间和物理空间并非一一对应。例如,在汉语中,在“蜘蛛在天花板上”“钉子在墙上”和“人在车上”之类的语言表达中,语言空间关系都不反映物理空间关系,汉语母语者却并不会因此出现空间定向的错误。即不会以为“蜘蛛”真的在“天花板”的上方、“钉子”真的在“墙壁”的上方、“人”真的在“车”的上方。之所以如此,是由于物理空间关系与并不反映物理空间关系的空间表达经常同时出现,久而久之,这些空间语言表达便与相应物理空间建立起牢固的联结,进而产生与物理空间一致的认知空间。因此,物理空间具有客观性和普遍性,空间表达却具有主观性和跨文化的可变性。

事实上,“在……上”所以可以表达“在……下”的空间关系,是因为在汉语中,“在……上”可以表达“在……表面上”的空间关系,可以意指一物体同另一物体具有表面的接触。因此,“蜘蛛在天花板上”的精确语义是“蜘蛛在天花板的表面上”。另外,相对于讲话者,天花板也的确在他的上方。“在……上”所以有时可以表达“在……里”的空间位置关系,是因为这一表达可以表示“A物体处在B物体的上半部分”的空间关系。例如,“鸟在树上”,因为相对于树干而言,树枝无疑是树的上半部分;“人在车上”,是因为相对于车的下半部分而言,人所处的位置无疑是处在车的上半部分。“在……上”所以可以表达“标语在墙壁上”“相片在电脑上”和“瓜在藤上”的空间位置关系,则与汉语空间词的隐喻表达有关。“上”有时可以表达“前”的含义。汉语母语者对于时间的表征有“垂直隐喻”和“水平隐喻”(Boroditsky,2000;刘丽虹和张积家,2009)。两种隐喻可以相通,“上”即“前”,如“上一年”即“前一年”。因而“前面”有时可以用“上面”表示。“上”有时也可以表达一事物对另一事物的依附关系,例如“相片”和“电脑”,“瓜”和“藤”。正是由于汉语空间词的隐喻使用,才出现大量并不反映物理空间关系的空间表达。

实验3显示,语言是通过构建知觉刺激被理解的。被试根据经验,构建了不反映物理空间关系的空间表达所表达的空间位置关系,产生了“蜘蛛在天花板下面”的认知表征,进而导致对与认知空间一致的物理空间图的高虚报率。而且,人有把空间关系合理化的倾向,合理化过程激活了空间介词类别的语义学装置,使控制组被试也出现对物理空间图的高虚报率。因此,实验3证明,不同的语言和文化影响空间认知的方式并不相同。汉语母语者可以通过迂回的方式构建不反映物理空间的空间表达所反映的物理空间关系。

张积家等(2008)就物理空间、认知空间和语言空间的关系提出了一个模型:物理空间决定认知空间,认知空间和语言空间相互作用。这一模型难以解释不反映物理空间关系的空间表达对空间场景记忆的影响。根据实验3的结果,对这一模型提出了修正(见图10)。在修正的模型中,物理空间和语言空间存在着一种反馈联系。有了这种反馈联系,模型就能容易地解释实验3的结果:不反映物理空间关系的空间表达引起了类似于物理空间刺激的激活,这种激活在人的头脑中产生了与物理空间一致的认知空间表征(空间表象)。虽然空间表达与物理空间关系不一致,由于它们经常同时出现,二者之间便形成了牢固的联结,“习非成是”。因此,物理空间关系就可以由不反映物理空间关系的空间语言表达来表征。因此,即使语言空间关系和物理空间关系不一致,所产生的认知空间表征却和物理空间关系一致。汉语空间表达正是通过这种迂回的方式影响了汉语母语者对空间关系的认知。

图10 物理空间、认知空间和语言空间的关系

六、结 论

(1)空间语言影响空间场景记忆。空间表达的文化差异导致对物理空间关系的不同记忆。

(2)空间语言加工与空间场景加工存在交互作用,二者的关系符合交互编码说。

(3)不反映物理空间关系的空间表达和物理空间关系经常同时出现,建立了很强的联系。汉语母语者可以通过迂回的方式构建空间认知并影响对空间场景的记忆。

[1] N.Chomsky.The Acquisition of Syntax in Children between 5—10.Cambridge,MA:MIT Press,1969.

[2] B.L.Whorf.Language,Thought,and Reality:Selected Writing of Benjamin Lee Whorf.New York:Wiley, 1956.

[3] D.I.Slobin.From“Thought and Language”to“Thinking for Speaking”∥J.J.Gumperz&S.C.Levinson(Eds.).Rethinking Linguistic Relativity.Cambridge:Cambridge University Press,1996.

[4] D.I.Slobin.Verbalized Events:A Dynamic Approach to Linguistic Relativity and Determinism∥S.Niemeier&R.Dirven(Eds.).Evidence for Linguistic Relativity.Amsterdam/Philadelphia:John Benjamins,2000.

[5] D.I.Slobin.Language and Thought Online:Cognitive Consequences of Linguistic Relativity∥D.Gentner&S.Goldin-Meadow(Eds.).Language in Mind:Advances in the Study of Language and Thought.Cambridge,MA: MIT Press,2003.

[6] 张积家,谢书书,和秀梅.语言和文化对空间认知的影响.心理学报,2008(7).

[7] T.Hawkes.Structuralism and Semiotics.California:U-niversity of California Press,1977.

[8] M.Bowerman.Learning How to Structure Space for Language:A Crosslinguistic Perspective∥P.Bloom,M.Peterson,L.Nadel,and M.Garrett(Eds.).Language and Space.Cambridge,MA:MIT Press,1996.

[9] M.Bowerman,S.Choi.Linguistic and Nonlinguistic Determinants of Spatial Semantic Development.Paper Presented at the Boston University Conference on Language Development,Boston,MA,1994.

[10]S.Choi,A.Gopnik.Early Acquisition of Verbs in Korean:A Cross-linguiStic Study.Journal of Child Language,1995,22:497—529.

[11] M.I.Feist,D.Gentner.Spatial Language Influences Memory for Spatial Scenes.Memory&Cognition,2007,35:283—296.

[12]沈家煊.英汉空间概念的表达形式.外国语文教学,1985(2).

[13]C.Brainerd,V.Reyna.Fuzzy Trace Theory and Children’s False Memories.Journal of Experimental Child Psychology,1998,719:81—129.

[14]张积家,董昌锋.范畴变量对虚假记忆的影响.心理学报,2006(3).

[15]M.McCloskey,M.Zaragoza.Misleading Postevent Information and Memory for Events:Arguments and Evidence against Memory Impairment Hypotheses.Journal of Experimental Psychology:General,1985,114:1—16.

[16]E.Hunt,F.Angoli.The Whorf Hypothesis:A Cognitive Psychology Perspective.Psychological Review,1991,98: 377—389.

[17][瑞士]皮亚杰,英海尔德.儿童心理学.商务印书馆,1980.

[18]刘丽虹,张积家,崔占玲.语词遮蔽效应的研究及其理论.心理科学进展,2009(2).

[19]J.W.Schooler,T.Y.Engstler-Schooler.Verbal Overshadowing of Visual Memories:Some Things Are Better Left Unsaid.Cognitive Psychology,1990,22:36—71.

[20]J.M.Melcher,J.W.Schooler.Perceptual and Conceptual Training Mediate the Verbal Overshadowing Effect in an Unfamiliar Domain.Memory and Cognition,2004,32:618—631.

[21]J.W.Tanaka,M.J.Farah.The Holistic Representation of Faces∥ M.A.Peterson,G.Rhodes(Eds.).Perception of Faces,Objects,and Scenes.New York:Oxford University Press,2003.

[22]R.A.Zwaan,C.J.Madden,R.H.Yaxey,et al.Moving Word:Dynamic Representations in Language Comprehension.Cognitive Science,2004,28:611—619.

[23]J.Y.Myung,S.E.Blumstein,J.C.Sedivy.Playing on the Typewriter,Typing on the Piano Manipulation Knowledge of Objects.Cognition,2006,98:223—243.

[24]L.W.Barsalou.Situated Simulation in the Human Conceptual System.Language&Cognitive Processes,2003,18:513—522.

[25]L.W.Barsalou,W.K.Simmons,A.K.Barbey,et al.Grounding Conceptual Knowledge in Modality-specific Systems.Trends in Cognitive Sciences,2003,7:84—91.

[26]D.Gentner,L.Boroditsky.Individuation,Relativity,and early Word Learning∥M.Bowerman&S.C.Levinson (Eds.).LanguageAcquisition Development.Cambridge:Cambridge University Press,2001.

[27]沈家煊.三个世界.外语教学与研究,2008(6).

[28] I.Boroditsky.Metaphoric Structuring:Understanding Time Through Spatial Metaphors.Cognition,2000,75: 1—28.

[29]刘丽虹,张积家.时间的空间隐喻对汉语母语讲话者时间认知的影响.外语教学与研究,2009(4).

【责任编辑:王建平;肖时花】

B84

A

1000-5455(2014)05-0083-10

张积家(1955—),男,山东蓬莱人,心理学博士,中国人民大学心理学系教授、博士生导师。

教育部留学回国人员科研启动资金;广东省哲学社会科学“十二五”规划项目“汉语同义词认知及其与语言水平间关系的研究”(GD12YXL01);华南师范大学创新研究性实验项目(2013—2014);中国人民大学科学研究基金(中央高校基本科研业务费专项资金资助)项目(14XNLQ05)

2014-06-28