基于馆藏利用率统计的图书老化实证研究

王万起

2013年3月21日,《光明日报》发表孟其真撰写的题为《图书馆,请择善而藏》的文章,引起图书馆界对“书有无好坏”的争论[1]。起因是首都图书馆由于书库容量有限,将2008年以前的书都下架了,以至于读者想看却找不到了,留在人们记忆深处的老书、经典书从首图的书架上绝迹。令孟先生充满疑问的是:图书馆库藏无价值标准,居然以年限定存废?图书剔旧是一个复杂的流程,目前尚没有一个完整的理论来指导。那么,图书馆究竟以什么标准来指导馆藏图书剔旧呢?这应该引起图书馆界的重视,而不是把这个迫在眉睫的剔旧问题转移到藏书有无好坏的争论上。

国内图书馆经过中华人民共和国成立后60多年的建设,从无到有,从小到大,积累了很多馆藏资源,各类型图书馆都不可避免的遇上一个问题就是有限的空间如何面对着不断膨胀的文献增长。为了解决藏书空间急剧饱和的矛盾,上个世纪90代到本世纪初的十多年间,很多高校和公共图书馆都新建或扩建了馆舍,但是其藏书数量的增长远超过了馆舍空间增长的速度。实践证明,采用不断新建或扩建馆舍的办法来应对藏书数量的急剧增长是行不通的。许多图书馆界专家普遍认为:保持文献零增长能达到减少藏书空间、节省藏书费用和加强图书馆服务的效果。剔旧工作是文献零增长理论的核心工作。剔旧已成为应对藏书数量剧增、藏书空间匮乏的重要手段,同时也是提高文献服务效果的必要举措。图书剔旧通常以文献老化为基础,通过剔除老化文献保持存储空间与文献增长的平衡,是馆藏空间紧张的问题得以缓解的解决方法之一。首都图书馆也是本着这个方针才对2008年以前出版的图书进行下架管理。

国内图书馆学者在长期的图书馆剔旧工作实践中,探讨研究出了很多宝贵的剔旧标准。我国很多学者都主张按书龄剔旧。汪跃春根据剔旧的基本比例,参考各类图书的半衰期,确定开始剔旧的年代,将滞架书目表以出版年排序,截取开始剔旧年以前的书目记录,如果满足条件的旧书在架上则直接剔除[2]。张惠玲根据二八定律的原则认为:累积平均借阅次数(如5年累计平均借阅次数为5年平均借阅次数之和)可量化图书完成借阅职能的情况,当达到总平均借阅量80%时,超过其书龄的图书可进行剔旧处理。即馆藏资源若满足80%的读者借阅量,TP类书龄大于 14,T(不含 TP)类大于 15,G 类大于 16,K 类大于17就可进行剔旧处理[3]。蔡璐则认为根据图书的出版年代、流通次数、出版社、作者四项指标加权的方法指导剔除馆藏中的陈旧图书[4]。以上方法比较科学,但是尺度不好把握,工作量太大,操作性不强。剔旧工作的基础是对图书老化规律的研究,图书老化研究可为图书馆发展提供科学、客观的依据。

1 文献老化的研究方法

文献老化,通常具有两种意义:一是指文献在产生或出版以后,随着其“年龄”的增长,由于各种因素的影响其内容的价值逐渐降低,从而导致其利用率越来越低的现象。二是指文献在产生或出版以后,随着其“年龄”的增长,由于化学和物理等作用的影响,其载体的物质形态逐渐退化变质的现象,本文研究的文献老化是指文献内容的老化。图书作为最普遍的文献,其内容的老化也在所难免。

一般来讲,研究文献老化规律的方法主要有下列三种:引文分析法、文献流通统计法、综合统计分析法。引文分析法适用于研究一个特定学科的全部文献的老化规律。文献流通统计法是通过对图书馆馆藏文献资源借阅流通的数据进行统计,分析和研究馆藏文献资源的利用规律和老化规律的方法。文献流通统计法十分适合于单个图书馆研究其馆藏文献资源的老化情况。综合统计分析法是以引文数据、流通数据、馆内使用的数据、文献归架的数据、复制件数据以及出借的总数据为基础,吸取引文分析法和文献流通统计法的长处,避免引文分析法的片面性和流通统计中的局限性,从实际利用文献的各种角度综合分析文献的利用和老化情况[5]。这种方法比较全面和客观,但它要求进行大规模的,甚至是国家规模的调查统计,需要大量的人力、物力、财力,因实际操作上过于复杂而很少使用。

对于馆藏纸质图书来说,因其阅读群体稳定,阅读目的以学习为主,进行科研的比例很小,被引用的比例在图书利用中只能占到很小的部分。当前主流的引文分析法所得出的文献老化规律对馆藏图书而言并不适用,所以文献流通统计法更适用于研究馆藏图书的老化规律。

大学教育是基础教育,“培养有文化修养、具备行为和思想上一切优良品行的绅士”[6]。大学生的学习不是单纯的一个学科专业方面的知识,还包括文化、道德、品格等多方面修养,所以对高校图书馆馆藏图书的老化研究不能以一个或多个学科为研究对象,而是应该以全馆所有流通的图书为研究对象。

2 馆藏图书借阅统计与老化分析

2.1 馆藏图书半衰期

随着文献总量的逐年增加,高校图书馆都不同程度地积累了相当一部分老、旧图书,并且随着时间的推移数量越来越大,馆藏空间不足的问题越来越突出。图书剔旧既有利于解决书库的空间危机,优化馆藏文献资源的布局,又有利于提高文献资源利用率。

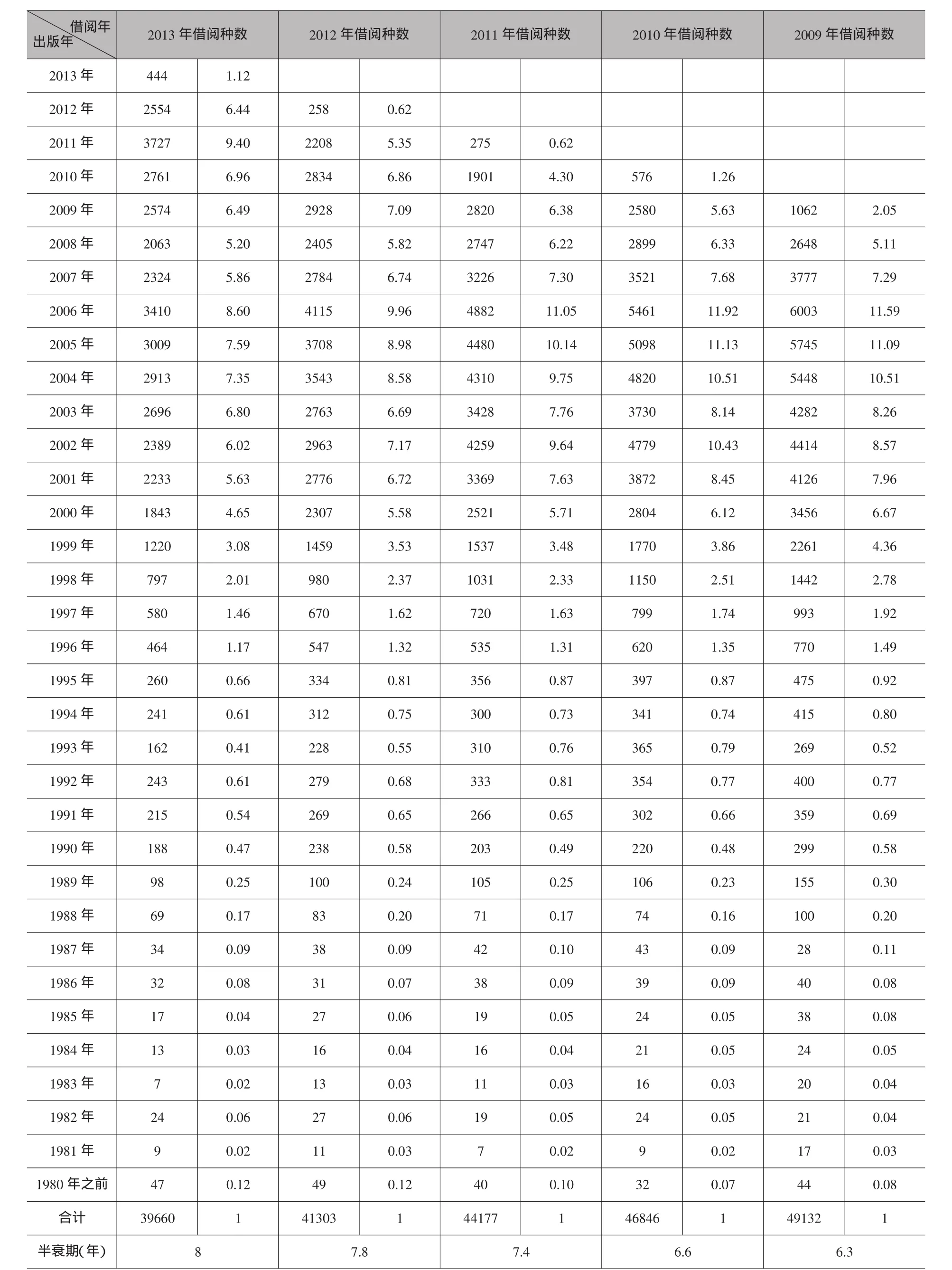

文献半衰期是指某学科(专业)现时尚在利用的全部文献中较新的一半是在多长一段时间内发表的。文献半衰期不是针对个别文献或某一组文献,而是指某一学科或专业领域的文献总和而言的。为了衡量馆藏图书的老化速度,套用文献半衰期的概念,姑且把它叫做馆藏图书半衰期,即馆藏图书在一年内被借阅的总数中较新的一半是在多长时间内出版的。图书一年内只要被利用过一次,则说明该图书没有老化。笔者选取了辽宁工程技术大学图书馆2009—2013年的中文图书借阅种数进行了统计,并计算出每年的馆藏图书半衰期,具体步骤为:①按借阅年限统计,借阅年底前入藏的全年图书流通的种数;②按出版时间(年)分别统计每一年图书借阅量占全年借阅量的百分比;③将各出版年所占的百分比从统计年回溯相加到50%止,回溯年份额差即为馆藏图书的半衰期。结果见表1。

从统计结果可以看出,2009—2013年借阅图书的种数在持续下滑,年借阅量从49132种下滑到39660种。半衰期从2009年的6.3年延长至2013年的8年,五年的时间里馆藏图书的半衰期延长了近2年。这说明我馆馆藏图书利用率逐年下滑,新书利用情况不乐观,总体上图书老化周期延长。

经计算得出:馆藏12~15年内出版的图书能够满足80%的借阅需求,20年内出版的图书能满足98%的借阅需求,符合国内外学术界普遍认为:图书的有效利用时间在10~20年左右。但是20年以前的图书仍然会有读者使用,以我馆为例,在5年的统计中,每年都有50年代出版的图书被借阅,这些有60多年书龄的图书,只是利用的频率随着时间的推移变少了,但是仍然有被利用的机会。

2.2 图书老化周期延长的分析

2.2.1 馆藏建设稳定性对半衰期的影响

从表1中所见,2005年和2006年出版的图书借阅率一直很高,而之后的两年出版的图书锐减。为什么会呈现这样的状况?笔者统计了本馆2004—2013年近十年的图书入藏量,见表2。分析发现2005年和2006年出版的图书在馆藏图书种数中最多,而2008

年相对2009以后和2007年之前较低。原因是为了应对2006年教育部高校本科评估,我馆在2005年和2006年上半年突击购入了大量新书,致使2006年出版的图书在整个馆藏中的比重最高。评估过后,购书经费锐减,而图书价格大涨,所以我馆藏书中2008年出版的图书数量是近几年中最少的,因此在馆藏统计中可以看到2008年出版的图书借阅数量也处于低谷状态。与此类似,2002年出版的借阅图书也出现一波小高峰,其主要是因为受大规模扩招的影响,高校图书馆的经费投入较以前投入加大,相应图书采购的品种也比往年要多些。可见馆藏图书的激增与锐减变化与图书借阅量又呈密切正相关,所以保持稳定的文献资源建设结构对馆藏图书的利用极其重要。

表1 2009—2013年图书借阅种数统计

表2 2004—2013年图书入藏种数

2.2.2 新书加工时间对半衰期的影响

图书从出版订购到流通需要一个周期,采购的图书不能直接借阅,图书编目工作又有一个过程,因此滞后是必然的。当年出版的图书只有一部份进入流通环节,加之图书在使用中也有几个传播和扩散的过程,导致2009—2013年当年出版的图书借阅相对比较少,在四到六年后才会达到使用的高峰期。从而使图书年流通的数量逐年依次递减。一是受整体借阅量减少的限制,二是我馆在2010—2011年两年里先后有两人退休,1人调出,导致验收和编目人员减半。高校图书馆受学校编制制约,普遍面临进人困难,编目人员减少后,不能及时补充人手的局面,这已经成为高校图书馆普遍存在的问题,据统计2007—2011年,多数高校图书馆编目人员一般都减员50%左右[7]。编目人员的减少造成了图书加工周期变长,当年出版的图书进入流通环节减少,在一定程度上延长了馆藏图书半衰期。

3 图书老化对图书馆管理的启示

3.1 加大数字资源的建设力度

随着计算机技术、网络技术的发展,人们的阅读习惯特别是年轻人的阅读方式正在发生变化,由于通过网络获取信息资源更加方便、快捷,越来越多的读者会首先选择使用电子资源。随着数字图书馆建设的发展,电子图书已成为各高校馆藏中的重要资源,由于数字文献易于复制且检索传播速度极快,占用实体空间也极为有限,故而其地位与作用愈显突出,读者对电子资源的需求和利用也显著提高,这一切都使得图书馆的纸质图书老化现象变得更加严重。国外高校图书馆已经形成了以电子资源为主、纸质资源为辅的文献资源建设政策。美国甚至已经出现无书图书馆,《2050年高校图书馆尸检报告》有些耸人听闻,从我国图书实际利用率来看,纸质藏书的危机已经摆在面前。据了解新西兰和澳大利亚高校图书馆的文献资源建设中的文献购置经费中,电子文献所占比例普遍为70%,有的甚至达到90%[8]。反观国内高校图书馆仍然以纸质资源为主,据2012年高校图书馆发展报告显示:2012年全国高校图书馆电子资源采购费的平均值为180万元,约占馆均文献资源购置费的37.4%,最高的清华大学电子资源经费约占总经费的64.2%[9]。可见我国高校图书馆在电子资源建设投入方面与国外高校有显著差距。高校图书馆应尽快调整馆藏资源的结构,逐步减少纸质资源经费、不断增加电子资源经费,同时要加大特色数据库的建设力度。

3.2 保证馆藏资源建设质量,体现馆藏特色

文献资源建设一直都是图书馆工作的基石。稳定藏书结构,保持原有馆藏特色是资源共建共享的立足之本。在电子资源逐渐丰富的时代,纸质图书建设要以读者需求和读者满意为导向,吸引用户参与文献资源建设,以尽力保障对用户需求,提高馆藏图书的利用率[10]。藏书的副本也要相应的减少,确保馆藏品种的丰富,把资金用在建设精品、特色馆藏方面。特色馆藏是不断积累和传承的结果,馆藏图书在沉淀中才能形成特色。对于破损不能流通的纸质图书,图书馆不应该简单的下架剔除就草草了事,这恰恰说明这些图书被读者利用的程度相对很高,能够满足读者的需求,所以对那些有一定学术价值的科技图书应该整理,并将之有序的数字化,通过校园网提供给读者,既提高读者需求满足率,又实现图书馆保存文化遗产的职能。

3.3 重视编目工作

图书编目工作是整个图书馆的重要环节,是流通工作的基础,有效揭示图书资源也是提高馆藏利用率的一个有效手段。编目的质量直接影响着读者查询的检全率、检准率,只有以准确详尽的图书编目数据作为基础,图书馆才能更好地为读者服务。新书到馆后要做到随到随编,保持零库存,让读者能尽快使用到新书。如今高校图书馆编目人员队伍逐渐萎缩,编目外包非常普遍,在编目人员有限的情况下,编目外包不失为有效之举。编目外包能够提高工作效率,使采购的图书能够及时上架。

3.4 指导图书剔旧

由于现代图书馆的根本使命是广泛传递文献即知识信息,内容老化的图书传递新知识的能力变得很弱,因而需要将它们从一线馆藏中剔除出去,为新采购的图书让出空间,缓解图书馆空间紧张状况。然而对于纸本书来说,今年读者没有使用,并不意味着以后一直没有读者使用,并不能因为其暂时无人利用而被视为无价值的文献[11]。图书零借次是不可避免的,对于研究型图书馆来说,收藏图书并不仅是为近期使用的,还起到传承文明的作用[12]。欧洲大学图书馆在馆藏资源建设中,也都存在书库空间紧张的问题,也在筹划建新图书馆,但没有哪个图书馆采取大规模剔除图书的做法[13]。只要图书在架上放着,总会有读者再一次翻阅。如果图书不流通,才会彻底的失去了价值,成为“死书”。毕竟我国图书馆的书还没多到无处可放的地步,况且我国图书馆的藏书拥有总量远没有达到必须剔除的程度。因此图书馆要做好藏书剔除工作,需积极、慎重、有组织、有计划、有步骤地进行。根据本馆统计结果,15年内出版的图书能够满足80%的借阅需求,20年内出版的图书能够满足98%的借阅需求,所以,对15年内出版的图书,不应该采取大规模的剔除,对于个别时期,因为满足一时的教学需求,购置的大量复本图书,随着年代久远,利用率低下,可以剔除一部分复本,留下样本或者再留1本复本,给馆藏建设留出发展空间。20年前出版的图书才可以根据馆藏空间进行剔除工作,但也不应一次性剔除干净,而是保留样本,逐步实现馆藏文献的零增长。馆藏文献零增长还需要有相应的贮存空间或是密集书库等配套设施,使下架的图书仍然能发挥作用。

4 结语

高校图书馆读者对纸质资源的需求将越来越少,而对网络化、数字化的电子资源的需求会越来越强烈。为了充分满足读者的需求,纸质图书势必逐渐减少,但纸质图书不会消失,纸质图书建设需要整合、优化。本馆案例并非单纯的个案,大部分教学型高校的图书馆都存在类似情况。高校读者人数相对稳定,读者需求较相同,学科专业变化不大,图书馆每年采购图书的经费,采购的图书种类基本相同。因此,上述研究方法和结果也适用大部分高校图书馆。

[1]孟其真.图书馆,请择善而藏[N/OL].光明日报,(2013-03-21)[2013-07-25].http://epaper.gmw.cn/gmrb/html/2013-03/21/nw.D110000gmrb_20130321_1-02.htm?div=-1.

[2]汪跃春.馆藏图书老化规律的实证及应用[J].情报杂志,2009(3):50-53.

[3]张惠玲.基于书龄分析的图书剔旧实证研究[J].图书馆论坛,2013(4):169-129.

[4]蔡璐.论图书剔旧的标准:以环境科学类图书为例[J].图书情报工作,2010(3):15-18.

[5]徐恩元,徐建华.文献老化理论研究[J].四川图书馆学报,2006(6):63-67.

[6]约翰·享利·纽曼.大学的理想[M]何曙荣,顾建新,徐辉,译.杭州:浙江教育出版社,2001:24.

[7]刘丽静,张为杰.高校图书馆编目外包的现状调查与思考[J].图书情报工作,2012(增 2):94-96.

[8]刘霞.新西兰与澳大利亚大学图书馆考察见闻[J].大学图书馆学报,2013(4):5-8.

[9]王波,吴汉华,姚晓霞,等.2012年高校图书馆发展报告[R].北京:教育部高校图工委,2013:4.

[10]杜红娟.基于读者需求的高校图书馆文献信息资源建设策略研究[J].河北科技图苑,2013(5):19-22.

[11]熊太纯.CALIS贮存图书馆现状与联合存储中心的建立[J].图书情报工作,2013(10):75-80.

[12]顾晓光.访谈北京大学图书馆馆长朱强先生[J].数字图书馆论坛,2012(10):l-18.

[13]宋姬芳,刘春鸿.博采众长 探求发展:欧洲六大图书馆访问考察见闻[J].大学图书馆学报,2013(3):59-63.