对苏教版“乙醇”编排的分析及教学建议*

周存军

(常州市田家炳高级中学 江苏 常州 213003)

20世纪60年代,美国教育家、心理学家布鲁纳《教育过程》中提出了“螺旋式课程”,所谓螺旋式课程就是以与儿童思维方式相符的形式将学科结构置于课程的中心地位,随着年级的增长,不断拓广加深学科的基本结构,使之在课程中呈螺旋式上升的态势[1]。螺旋式课程“由浅入深,由易到难,循序渐进,螺旋上升”的编排意图,这样的编排,符合认知规律和学科知识的内在联系。但在实践中,能否体现出螺旋式课程的特点,扬长避短,关键在于教师对课程标准和教材的解读能力。新课程具有基础性、选择性、时代性的特征,对某些知识分阶段学习,逐步加深,要求逐步提高,具有了螺旋式课程的特征。

一、教材、课程标准和考试说明中的“乙醇”

1.教材中的“乙醇”

现行《普通高中化学课程标准》把“乙醇”教学分为两个阶段,与之相配套的江苏教育出版社高中化学教材,第一学段高一年级必修《化学2》主题3“有机化合物的获得与应用”第二单元“食品中的有机化合物”中以“乙醇”为节的标题,第二学段是高二年级选修5《有机化学基础》模块的主题4“烃的衍生物”第二单元“醇酚”中以“醇的性质和应用”为节的标题,仍以乙醇为例来认识醇类。

2.化学课程标准中的“乙醇”

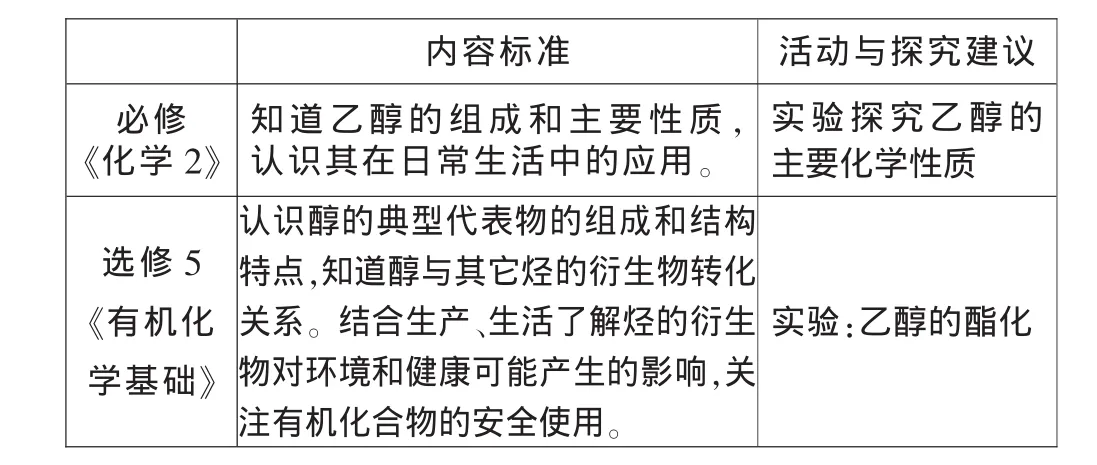

“乙醇”在课程标准的要求出现两次,分别是必修2和选修5中,2次的内容标准和活动与建议如下表[2]:

内容标准 活动与探究建议必修《化学 2》知道乙醇的组成和主要性质,认识其在日常生活中的应用。实验探究乙醇的主要化学性质选修5《有机化学基础》认识醇的典型代表物的组成和结构特点,知道醇与其它烃的衍生物转化关系。结合生产、生活了解烃的衍生物对环境和健康可能产生的影响,关注有机化合物的安全使用。实验:乙醇的酯化

3.高考考试说明中的“乙醇”

在高考化学考试说明中对醇类的相关要求有:了解官能团(羟基),能正确表示结构,能利用不同类型有机化合物之间的转化关系设计合理路线合成简单有机化合物等等。显然,高考化学超越课程标准的要求,对教学内容的要求方面,课程标准是“最低要求”,是下限。

二、相关教材内容及解读(以苏教版教材为例)

1.乙醇相关内容的呈现

必修《化学2》正文内容包括:组成元素、分子式、官能团、结构式、结构简式、俗名;乙醇、水分别与钠反应快慢比较,乙醇的催化氧化。教材栏目有:观察与思考(乙醇与钠的实验、乙醇的催化氧化实验)、拓展视野(酒与酒精)。另有插图4幅(乙醇分子的比例模型,乙醇的催化氧化实验图、乙醇与水分子结构图、检查司机是否酒后驾车)、化学方程式2个(乙醇与钠、乙醇的催化氧化)[3]。

选修5《有机化学基础》正文内容包括:醇的概念、乙醇的分子式、结构式、结构简式、乙醇的用途;对甲醇、乙二醇、丙三醇简要介绍。教材栏目有:交流与讨论(列举已知的乙醇的反应,指出断键情况)、观察与思考(乙醇与氢卤酸反应)、活动与探究(乙醇与钠的实验、二甲醚与钠的实验、乙醇脱水实验)、整理与归纳(乙醇不同反应的断键情况)、信息提示(反应条件与溶剂的重要性)、拓展视野(直接甲醇燃料电池)。另有插图5幅(乙醇分子的比例模型,乙醇与氢卤酸装置图、乙醇脱水装置图、DMFC用于汽车动力、乙二醇作汽车发动机抗冻剂)、化学方程式3个(乙醇与氢卤酸、乙醇 140℃、170℃脱水)[4]。

必修《化学2》与选修5《有机化学基础》“乙醇”重合情况:乙醇的分子式、结构式、结构简式、乙醇与钠的实验;共同的栏目有:观察与思考、拓展视野。差异:必修《化学2》栏目较少,与选修5《有机化学基础》相比,少交流与讨论、活动与探究、整理与归纳、信息提示等栏目。两者观察与思考栏目的实验内容不同。

2.教材内容解读

必修《化学2》与选修5《有机化学基础》对乙醇的分子式、结构式、结构简式、乙醇与钠的实验都有呈现。说明该部分内容是学科最基础的内容,也是学生学习的基础,既体现了重要性,又体现了知识的衔接。

必修《化学2》与选修5《有机化学基础》拓展视野栏目侧重点不同,前者属知识介绍,开拓视野,增长见识,同时也是一种安全教育。后者除了体现甲醇的用途外,还写出了有关电极反应式,联系了《化学反应原理》模块,体现选修模块间的衔接。

必修《化学2》与选修5《有机化学基础》“观察与思考”研究的是不同实验,体现了一定的不同阶段研究内容的差异。从实验要求上,前者对实验操作的要求较低,而后者实验的操作难度较大。

必修《化学2》与选修5《有机化学基础》中都有乙醇的比例模型插图、都有乙醇分子的结构式,体现了有机物分子结构的重要性,既有连贯性,又有一定的发展性,从“是什么”到“怎么变化”,要求在上升。

选修5《有机化学基础》“交流与讨论”引导学生展开讨论,为合作与交流提供了机会,突出了对已学知识的回顾,体现了前后的呼应。

选修5《有机化学基础》“活动与探究”包括乙醇与钠的实验、二甲醚与钠实验、乙醇脱水实验,而必修《化学2》中乙醇与钠的实验属观察与思考,体现了对同一知识在不同阶段的不同要求。在必修阶段,只要求知道“是什么”,而在选修阶段,不仅要知道“是什么”,而且还要知道“为什么”。在选修阶段对解决问题的方法有较高要求,通过实验法、对比法等探究乙醇结构的变化,实现了螺旋式上升。

选修5《有机化学基础》“整理与归纳”栏目从结构的角度分析乙醇的反应,将本节核心知识、结构决定性质的思想整合,形成知识系统,既展现知识建构的思路,又提炼出基本的知识点,帮助学生理解教材、把握重点。

选修5《有机化学基础》“信息提示”栏目以简捷的语言,对有机化学反应中反应条件的控制作了提示,为研究反应提出了一种新的角度,提供了研究反应的一种思路。

三、对教材编排的思考

1.关于乙醇分子结构的探究

经过对课标和教材的分析,必修阶段未提出对乙醇分子结构的探究,而在选修阶段,则对乙醇的分子、二甲醚分子都进行了探究。必修与选修教材都给出乙醇的结构,学生已经知晓乙醇结构式的前提下,选修教材又设计了乙醇结构的探究。实验探究的目的一般有两个,探究结果、设计探究方案。探究结果——乙醇的结构学生已经知道,不存在探究的理由;而探究实验的方案在选修教材中已经完全呈现出来。那么,苏教版选修教材在本节设计探究实验的目的又是什么呢?

2.关于乙醇的用途

必修教材中对乙醇的用途介绍零星、分散,如饮料、消毒、制乙醛,代用燃料。在选修教材中用途介绍有溶剂、燃料、化工原料。也就是说,前后两次出现的用途,没有一次是完整的。在必修教材中说,“乙醇的催化氧化在有机合成工业上得到广泛的应用”。实际上目前最重要的乙醛合成法是利用PdCl2、CuCl2作催化剂,采用乙烯氧化法生成乙醛。还有一种方法,在催化剂HgSO4的催化下,乙炔和水化合生成乙醛。以上描述也是编写者不够严谨的表现。

四、几点教学建议

螺旋式课程因为时间跨度大,前后深度不同,涉及的广度差异,造成了教与学难度。正像散文的“形散而神不散”,从乙醇在教材中相关内容对比分析,找出教材编写者的“神”——编写意图,教学中需要注意的事项就可迎刃而解。

1.必修与选修教学内容的差异性

必修模块对有机物知识只要求涉及具体的物质,不上升到类别、官能团层面,只应涉及乙醇的主要化学性质,要求能通过实验得出哪些物质反应了,生成了哪些物质,突出个例的性质,强调应用性,淡化原理。而选修模块从个例延伸到一类物质性质,培养类比能力,强调结构决定性质,强调因果关系,突出探究,强调反应的原理。

例如,在选修学习中要突出迁移应用:根据乙醇与金属钠的反应规律,推测甲醇、正丙醇、乙二醇、丙三醇与金属钠反应的产物;根据乙醇与浓硫酸加热反应可能生成乙烯或乙醚的反应规律,推测1-丙醇可能的反应产物;根据乙醇与氢溴酸反应的规律,推测1-丙醇与氢溴酸反应的产物;根据乙醇的催化氧化反应的规律,推测1-丙醇的催化氧化反应的产物。

2.必修与选修过程与方法的差异性

必修部分通过对乙醇性质实验的观察、思考、讨论,得出结论。选修部分通过讲授、探究等活动培养归纳思维能力、观察实验能力、对比分析能力、初步探究能力等。

例如,必修教学对乙醇与钠反应中断键的探究,可以设计钠与煤油、水、乙醇的对比实验,在合作、探究中解决问题,并进一步深化,学生体验到成功的同时,体验科学探究的魅力,提升了创新能力。

3.必修与选修情感态度价值观的差异性

必修部分通过用乙醇知识来解释生活中的一些现象,感受化学对人类健康生活的重要性。选修部分培养学生学习的兴趣,实施化学美的教育,探索思维,创新意识的培养,“本质决定现象”、“个别到一般”的辩证唯物主义思维方法等。

乙醇知识十分贴近生活,是生活中经常接触到的物质,学生处于兴奋状态,会产生一种自然的探究欲望。必修教学中突出应用性:直接甲醇燃料电池、司机是否酒后驾车等,进行“化学是一门有用的自然科学”潜移默化的情感教育,选修教学中突出应用性,DMFC用于汽车动力、乙二醇作汽车发动机抗冻剂,更需从学科角度探究自然世界,进行科学探究。对物质的分析,贯彻结构决定性质的思想。以点带面,从个别到一般,从乙醇到醇类,培养科学的思维方式。

4.必修与选修教学方式与学习方式的差异性

必修内容采取的教学方式有讲授法、讨论法、演示法,选修内容采取的教学方式有讲授法、探究法、讨论法等;与此相应的是学生的学习方式,必修内容学生应采取主动学习、独立学习、体验学习、合作学习等学习方式,选修内容学生应采取主动学习、独立学习、体验学习、问题学习、合作学习、探究学习等学习方式。以不同学段同一内容教师教学方式的变化,引导学生学习方式的变革。同时,在激发化学学习动机、问题引导、为认知而活动的策略、个人思考与同伴合作学习结合等策略实施上也应有所不同。

5.衔接教学

螺旋式课程以学生为中心,根据学生认知的阶段性而设计的,但一英寸深,一英里宽(A Mile Wide and a Inch Deep)的知识,给教学带来了困惑。根据艾宾浩斯遗忘曲线,6天后,只有20%的内容还能回忆出。螺旋式课程强调学的需要,符合学生心理年龄和认知规律要求,但对教学效果考虑不足。在初授时尽可能让学生建构,加深学生的印象,提高学生自主建构的意识。再次授课时,依托学案,充分利用多元智能因素,在课前准备中提供必要的回顾与复习,根据学生情况,以学生为本,复习旧知,在原有知识上生长知识,发现和提出问题,引入新课。除知识与技能的衔接之外,在思维品质、情感态度价值观等方面也要实现螺旋式上升。

五、结语

高中化学知识“螺旋式上升”的编排方式,是基于学生对化学知识的理解和掌握的过程,是一个从简单到复杂、从低级到高级、从宏观到微观再到宏观的螺旋式上升的过程,符合学生的认知特点。在教学中,教师要认真研究教材、课程标准、高考考试说明,准确进行教学目标定位,实现学生在知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观等方面的螺旋式上升。

[1] 范燕莹.布鲁纳[M].北京:北京师范大学出版社,2012:101-107

[2] 中华人民共和国教育部.普通高中化学课程标准 (实验)[M].北京:人民教育出版社,2010:13,27

[3] 王祖浩.普通高中课程标准实验教科书·化学2(必修)[M].南京:江苏教育出版社,2005:65-67

[4] 王祖浩.普通高中课程标准实验教科书·化学·有机化学基础(选修)[M].南京:江苏教育出版社,2006:67-71

——依托《课程标准》的二轮复习策略