语言、性别与符号暴力

——试析媒介话语中的语言霸权与性别暴力

□ 范红霞 孙金波

语言、性别与符号暴力

——试析媒介话语中的语言霸权与性别暴力

□ 范红霞*孙金波**

本文引入社会语言学视角,考察媒介话语中体现出来的性别歧视与性别权力,它们在媒介文本中演化为针对女性的“符号暴力”。同时,笔者结合具体的媒介话语实践,分析这种“符号暴力”在各自分化又相对独立的社会场域中的运作机制和场域逻辑,从而揭示存在于当前社会中的性别霸权和权力关系。

语言 性别 符号暴力 权力 话语 媒介暴力

一、引 言

20世纪60年代以来,随着女性主义运动兴起与社会语言学的发展,人们对性别语言的研究也产生了浓厚的兴趣。社会语言学从社会环境的角度来考察语言,为性别和语言的研究提供了全新的视角和方法论。

社会语言学作为语言学和社会学的交叉学科,在研究方法上,社会语言学借用社会学常用的统计调查方法对人群的用语特点进行调查分析,从而揭示性别、职业、年龄、城乡等社会因素对语言的影响和作用。这种定量的分析表明,性别因素以某种特定的方式影响着人们的言语行为。社会语言学的兴起也是女性主义运动触角的延伸。女权主义者认为,英语中存在许多与女性的身份、地位不相适应的语言成分,有些还明显存在歧视女性的现象,因而要求在语言上实现男女平等。英国学者莱科夫在1975年出版的著作《语言与女性的位置》中指出,在语言所反映的世界的图景中,男性居于中心地位,而女性的形象却是残缺不全的。莱科夫归纳了女性语言的8个特点:1.具体化的词汇;2.弱化的咒骂语;3.使用只表达情感而不含信息的形容词;4.反意疑问句的使用;5.语调的差异(女性倾向于在陈述句内使用升调,表现了女性的优柔寡断和不确定);6.过度礼貌形式的应用;7.过分正确的语法;8.没有幽默感。莱科夫认为这8个特点构成了女性顺从、消极和不确定的语言风格。这一观点也影响到后来者的研究,加深了社会对女性的偏见。

20世纪70年代,莱科夫、特拉吉尔、齐默曼、韦斯特、索恩等人以及80年代的博林格等人将性别语言研究做了进一步的推进,他们不仅关注语言中的性别差异和性别歧视,并且探究产生这种差异和歧视的社会根源。1999年,在纽约举办的第44届国际语言学会议将“语言与性别”确定为大会主题,说明语言与性别研究成为语言学研究的重要议题。

受此影响,其他国家对语言与性别的问题也逐渐重视起来。研究语料从英语扩展到汉语、日语、俄语等。国内关于汉语中的性别差异和性别歧视的研究由此肇始。在20世纪70年代末的研究初期,以译介外语(英语和日语)研究的相关研究为主,主要以语言学界的研究人士为主。相关文章见于《外语教学与研究》、《外国语》、《现代外语》等语言学研究杂志上。80年代开始出现相关教材和专著,如叶蜚声、徐通锵的《语言学纲要》(1983),陈原的《社会语言学》和《语言与社会生活》,刘宁生的《语言学概论》等,开始提出语言的性别研究问题。早期的研究主要立足于汉语中的性别差异与性别歧视问题,在研究方法和研究角度上主要学步于美国社会语言学的研究路径。从80年代末到90年代的十年间里,关于汉语中的性别变异和性别差异问题开始引起研究者的极大重视,汉语研究中的文化背景和中国特色逐渐显现出来。值得一提的文化事件是湖南“女书”的发现与整理。“女书”流行于中国湖南江永县一带的瑶寨,是一种十分隐秘的文字,历史相当古老。当地人称“长脚文字”,在妇女中间以母女相传的形式一代代承继下来,成为研究语言变异的十分珍贵的语言“活化石”。如今也逐渐濒临灭绝失传的边缘。年轻一代的妇女很多都不知道、不认识这种特殊的女性文字了。现已发现的“女书”遗存,有的写在纸上,有的写在扇子上(电影《雪花与密扇》即取材于此),还有绣在手帕上、衣带上的等。经过学者的研究,认为“女书”拥有不同于汉语及当地口头语言的语音、词汇和语法系统,是一种独特的女性文字符号体系。“女书”是何时形成的?为什么只在江永一带得到流传?女书又是如何独立于以男性为中心的文字书写而得以传承?这些都是待解的谜团。现有关于女书的研究主要有赵丽明的《中国女书集成》(1991)收录和翻译了430篇女书原件,史金波、白滨、赵丽明主编的论文集《奇特的女书》(1995),以及赵丽明的《女书与女书文化》(1995)。这些研究著作也引起了国外学者的高度关注。

关于性别与语言的深入研究,是在1997年以后。孙汝建出版了专著《性别与语言》(1997),从社会心理语言学的角度研究汉语中的性别变异,形成了汉语性别语言研究的系统知识体系。苏杰的《汉字中的性别歧视》(1999)根据汉字字形分析语言中体现的性别差异和性别歧视。王志强《汉语称谓中的性别歧视现象》(2000)介绍汉语称谓中存在的性别歧视现象。这些研究从语言形式和日常生活现象中寻找语言与性别之间的关联,关注两性间的语言差异,尤其是性别差异问题。在梳理了以上的研究成果后,学者孙汝建总结了国内性别语言研究的特点:“从研究内容来看,单纯关注两性语言差异……特别是关注性别的歧视问题,却过分强化了这种差异,忽视了两性在语言和言语两个层面上的共性,从而把性别在语言使用方面的体现简单化和片面化。从研究方法来说,国内的语言性别研究还局限在借鉴西方的性别差异研究理论上,研究的层面还停留在介绍西方理论、研究外语为主,兼顾汉语和外语性别差异的对比,对汉语词语自身性别差异的规律尚缺乏全面而深入的描写和研究。”

尽管如此,在研究媒介的性别化文本时,分析媒介文本如何演变为对女性的一种“符号暴力”,如何成为展示男性话语霸权的工具时,汉语性别语言研究的某些研究成果仍然为笔者提供了有益的思路和方法。

二、语言中的性别差异与性别权力

(一)语言中的性别差异

语言中是否存在性别差异?根据不同国家语言学家的研究成果,都证明了语言中存在性别差异。这种差异不仅体现在涉及女性的性、数、格的语法规范以及字形字义上,在具体的使用中也存在差别,由此形成男女在语言表达风格和特点的差别。那么,男女言语因性别差异而产生的变体,究竟是生理差异所致还是社会性别差异所致?研究人员也指出,过去对性别与语言变异的研究多把变异归因于生理性别差异,而忽略了社会性别这一重要因素。

何谓社会性别?西方女性主义理论认为,男女生理性别(sex)之外,还存在社会性别(gender)。生理性别由自然属性决定,而社会性别则体现为社会文化因素上的差别,并且是造成男女社会身份与地位差别的根本因素。社会性别是根据人们在社会承担的不同角色特征进行区分,是后天获得的性别身份。如女性的社会身份被定位为哺育者、服务者和家务劳动的主要承担者,当然这也和女性的生理特征(生理性别)相吻合。而男性的社会身份被定位为承担养家糊口责任的人,是家里的经济支柱和主要劳动力,这是由男性的体力优势决定的(生理性别),但如此一来,男性也往往成为家庭成员生活和命运的支配者、主宰者,从而在家庭和社会中都拥有了绝对的权力,而女性则处于从属地位,成为受支配、受统治的人,这就造成了男女两性间的社会性别差异。

Gender一词在语言学中本来只是作为语言的语法功用来标示的,语言中的性别标记是通过某些特殊语素(如冠词、词性变化、字形等)来分类的。我们也看到,在许多语言中都存在表达阳性、阴性,男性、女性等的差异。如英语中对男性和女性,就分别有male和female两个对应的词语,俄语和日语中也是这样。而在作为表意文字的汉语中,在造字上更是把男女的生理差异和社会分工的意义包括进去了,如“男”字,就可以理解为“在田里出力的人”,也就是要干重活的人;而“女”字,表现的是一个屈膝、俯首顺从的形象,仿佛就是说“女人”就应该是一个低眉顺眼、恭敬顺从的人。无怪乎功能语言学派的研究者认为,“语言是社会的产物”。在社会语言学看来,人、语言和社会之间存在互动关系,语言的变异和社会结构的变异之间存在系统的对应关系。如此一来,当把性别差异作为社会变量来研究语言变异时,语言学家发现了一个有趣的现象:男性的言语中时常出现社会不赞同的语言变体(socially disfavored variants),而女性却趋于使用更多为社会赞同的语言变体(socially mo re favored variants),即男性较女性较少使用被人普遍视为正确的形式。我们可以把这种情形叫做“社会语言学性别语言模式”。究其原因,Trudgill认为,这是因为女性的社会地位以及她们对自身社会地位的认知决定了她们更倾向于使用语言的标准形式。

语言不仅仅是社会的产物,它反过来也能影响人的思维与意识。据此,社会语言学家认为,语言总是存在于一定的社会制度和文化传统之中,这构成了语言的使用环境。那么,受等级、阶级和性别等社会关系的制约,尤其是在两性关系中,语言也反映了男性中心的权力思想和社会图景。

就汉语而言,语言中的性别歧视表现在:语言以男性为规范,把男性的语言作为标准和主体,而女性语言只是一种附属或变体;女性名词向“贬义化”方向发展,而男性名词向“褒义化”方向发展,使得男性名词具有积极的意义,而女性名词具有消极的意义;在语序上男性在先而女性居后,如“夫妻”、“子女”“公婆”等。

从具体的语言实践来看,王志强分析了汉语称谓中的性别歧视现象。他认为,汉语称谓语由于男女在社会地位、社会作用以及生理特点上的差异而展现出很强的性别差异。主要体现在几个方面:(1)缺位。即女性在某些称呼上的缺位。同样是称呼配偶,男性可以称呼自己的妻子为“拙荆、贱内、堂客、屋里人、家属”等,但这些称谓并非和女性的情形一一对应。另外,先生,小姐这样的称呼本来是尊称,时至今日,“先生”这样的尊称依然存在,甚至女性有德高望重的人也被称做“先生”,如“杨绛先生”,但“小姐”这个词语则降为用来指称那些从事性工作的女性了,明显带有了贬义。(2)贬低女性。表现在名单中,凡是女性都在名字后注明“女”,而男性则无需特别注明。“女强人”、“女企业家”、“女明星”、“女作家”等都是突出了她们的性别身份。女性处于从属、消极地位。在语序上,男先女后,如夫妻、公婆、子女等。同一语言符号,用在男性和用在女性身上,意义有很大区别。比如温柔,用在女性身上,就是富有“女人味”,而用在男人身上,则被贬称为“娘娘腔”、“女人气”;形容一个人说话做事不利索,就说他“婆婆妈妈”,“不像个男人”。(3)连用。时至今日,还有很多正式用语中将“妇女”与“儿童”连用,如“妇女儿童权益保护委员会”等机构的名词。李银河曾经对此提出质疑:“这种连用法正是社会没有将女性作为社会成人来看待这一观念的反映。儿童的主要特征是非成人,并不拥有成人的权利和义务,将妇女与儿童连用,表明社会并没有将女性作为成人来看待。”类似的例子可以举出很多。但是都明确说明了语言中的性别歧视问题的确是存在的。

(二)语言生产性别权力

从社会建构的角度来说,语言是建构社会意义的重要工具。皮埃尔·布尔迪厄曾说:“行动者对社会世界的认知从来都不是简单的机械反映,而是包含了建构原则的认知活动。”当语言运用于具体的社会实践就形成了话语。福柯认为,作为特定历史时期的特定的话语实践,不仅生产各种知识对象和作为主体的人,它还生产真理和权力,生产特有的话题和谈论方式。语言中的性别歧视,从某种程度而言,语言歧视构成了一种符号暴力,它在使用过程中不断生产“男性话语”霸权。如伊丽格瑞所言:“所有的科学真理,一切话语逻辑的下面都是对性别差异的漠视……(女性)特征完全是根据男性来定义的。”因而,女性是由男性话语建构出来的,在这些话语中,女性被建构成为缺乏独立性的、感情用事的、职责是照顾家庭的。这种关于女性的话语使女性在社会上处于从属地位,起到了维护父权制社会的作用。一般认为,参加社会劳动,是获得社会性成人身份的物质基础。但是阶级社会倾向于把男人的工作社会化,把女人的工作家庭化,从而否认了女性的社会性成人的物质基础,把女性定义为男性的监护对象。而抹杀女性家务劳动的社会价值,或者仅从家务劳动的数量来衡量女性,就如塔奇曼所言,女性作为一个整体,被“象征性歼灭”了。这种“象征性歼灭”就是通过谴责、贬斥女性,或者通过忽视、排斥女性及其利益,在象征性再现中谴责女性,将其隐形或者浅薄化等再现方式,实现了对女性的“符号灭绝”或曰“象征性歼灭”。而通过语言(符号)的运用,将女性形象刻板化、定型化,“定型化过程本身就是权力展示力量的过程。”也即展示和强化性别权力的过程。社会观念和媒介文化中对女性的种种歧视、偏见、贬斥和性别隔离等现象,正是这种“符号暴力/符号权力”的体现。

三、媒介实践中的符号权力与话语暴力

阿尔都塞把统治性的权力分为两种:一种是强制性、镇压性的国家机器,如政府、行政机构、警察、法庭和监狱等;第二种是意识形态国家机器,包括政治、法律、宗教、教育、传媒、家庭以及诸多文化方面(如文学、艺术、体育等),以意识形态形式发挥作用。与权力紧密相关的暴力也分为两种,一种是显性暴力,另一种是隐性暴力。而本文所讨论的媒介暴力(话语暴力),其内涵显然属于后一种。而且媒介本身还具有建构现实的作用,媒介中的暴力内容在人们的观念和意识里建构了一个虚拟的“暴力世界”,营造了我们对于暴力行为及其程度的想象和恐惧。媒介通过符号来建构现实,以及表征和影响现实。因此,我们也可以把这种暴力形式称为“符号暴力”。

布尔迪厄对于“符号暴力”的本质则阐释得更加深刻。他认为:“在某种条件下,在付出某些代价后,符号暴力可以发挥与政治暴力、警察暴力同样的作用,而且还更加有效。马克思主义传统有一个巨大缺陷,就是没有为这些‘软性’的暴力形式留出余地,而这些形式即便是在经济领域中也发挥着作用。”当然,在文化领域中就更是如此了。

关于媒介中的符号暴力,其实现途径之一就是性别再现所体现出的两性不平等,尤其是对女性形象的再现方面。女性的形象,在媒介中一再被刻板印象化,被边缘化。传统社会对女性的偏见、神话以及意识形态,也一直主导着女性议题在媒体中的呈现。如陈龙所指出的,“一方面,女性在媒体上呈现的形象被认为是一种刻板印象的产物,媒介并没有如实并且充分地反映女性生活和经验的全部。相反,媒介却一直将女性复制成性感尤物、母亲、家庭主妇等少数特定角色……另一方面,女性及女性议题也在主流媒体上被广泛地忽视,被边缘化、琐碎化。即使是在西方女权运动影响下,女性参与社会活动的机会有所增加,但女性被媒介报道的机遇和质量都相当不尽如人意”。这恰恰体现了塔奇曼所谓之大众媒介对女性的“象征性歼灭”。

符号暴力本身就是一种观念和意识形态的建构,这种符号暴力对社会性别权力结构具有再生产的作用。在分化的、相对独立的社会场域中,符号暴力的运作机制具有特定的场域逻辑,因此表现为千变万化。

1.政治场域的边缘化

朱丽亚·T.伍德在其著作《性别化的人生——传播、性别与文化》中,曾详细论述过言语传播和非言语传播体现有关性别的文化观念。她认为,传播是运用符号的过程。“我们使用符号定义人、物、情感、经验和其他现象或为之命名。我们不可能全面地描述这个错综复杂的世界。因此,我们只能给一部分现象贴上标签或为之命名。西方社会所使用的语言贬低女性,甚至抹煞女性的存在。这样做实际上就是以男性以及男性经验作为标准。”比如,在定义男性与女性时,人们常常以外表或者与他人的关系来定义女性,却以活动、成就或地位来定义男性。

新闻媒体提供了典型的案例,尤其是在一些涉及政治活动的事件报道中,这种歧视女性的倾向表现得更加明显。刘琴采用批评话语分析和系统功能语言学的理论框架,对新闻中的性别歧视问题进行了深入考察。通过对英国《泰晤士报》和美国《纽约时报》中有关女性及男性领导人竞选获胜的新闻报道的批评性分析,刘琴从三个方面揭示女性领导人在新闻话语中所受到的性别歧视。其一,从及物性的角度,经过对比分析,刘琴认为,新闻报道在描述女性及男性领导人时所选用的动词过程和参与者的功能方面存在差异。无论是在新闻标题中或是在新闻正文中,女性领导人往往处于从属和被动的地位,而男性领导人更多地处于支配和主动的地位。其二,通过对新闻标题中女性与男性领导人不同称谓的分类比较,以及正文中用来描写双方所使用的名词和形容词的比较,研究发现,与男性领导人相比,女性领导人的身份缺失。媒体更多关注的是她们的性别及家庭生活的报道而非她们的政治成就。其三,通过对比分析媒体在报道女性及男性领导人话语时所选用的不同言语转述方式,研究发现,女性领导人的话语更多地受到了媒体的干预和控制,而男性领导人的话语则得到了充分直接的表现。最终,刘琴得出了结论:尽管女性领导人和男性领导人在政治上享有相同的地位,但在语言中仍存在着对女性领导人的性别歧视。这从根本上反映了公共领域中女性所处的边缘化地位以及男女之间不对称的权力关系。

借助霍尔的编码/解码理论,我们看到符号在建构“男性气质”与“女性气质”方面的差异,并通过这种差异实现了社会性别秩序的生产和男性霸权的形成。新闻媒体对于对乌克兰前总理季莫申科的偏爱,主要在于她是一位“美女总理”,而并非是季莫申科的施政方案和政治手腕有多么高明。而在媒体所建构的体育/战争隐喻中,竞技场更是成为展示男性气质和女性气质鲜明差异的场域。通常情况下,男性气质往往与国家意志、征服、加冕等隐喻结合在一起,而女性气质的建构则体现在媒体对于女性运动员的身材、容貌的津津乐道。比如对于2008年北京奥运会的报道上,对于开幕式、比赛过程、颁奖和那些“功勋”运动员的报道上,媒体表现出明显的两极分化。对于开幕式导演张艺谋的奇思妙想的盛赞有加;对于“飞鱼”菲尔普斯出神入化的泳技和独揽八金的“神话”,媒体不惜篇幅大加赞誉;牙买加“飞人”博尔特神乎其技的速度,被媒体冠以“黑色闪电”的美名。而对同样表现出色的女运动员,如郭晶晶、何雯娜等人,媒体更加关注她们的容貌、身材和绯闻等带有“女性气质”的方面。这种明显“男女有别”的报道策略,客观上再生产了基于男性霸权的社会性别秩序。女性主义学者将其视为一种仪式化的暴力语言,将之与现实生活中针对女性的真实暴力相结合,提出“性别政治”的构想。康奈尔使用“社会性别秩序”(gender order)这个词语来表示不同制度背景中产生和转变的“男人与女人之间由历史建构的权力关系格局以及女性气质和男性气质的定义。”而关于男性气质和有支配地位的男性气质的人文定义,基本上都是为社会占统治地位的物质利益服务的意识形态结构。霸权的男性气质反映、支持并且积极培育社会性别不平等。在大众传媒的话语生产策略中,从文本到语境,男性气质的不同形式相互影响、渗透,成为父权制社会秩序运作的重要机制。男性霸权在男人与权力和暴力相结合的社会情境中得到进一步提升,而与此同时,女性却被排除在外,她们被描述为弱者、观赏者或是受害者(当然,在实际上也成为这种“性别政治”的受害者),并且在政治上不断地被边缘化。

2.经济场域的色情化

作为都市文化的符号表征,流光溢彩、无所不在的广告牌、各种流行杂志、商业海报、招贴、影像等,都着力表现女性身体的诱惑,秀发红唇、玲珑曲线、玉体横陈,各种琳琅满目的商品都和女性形象发生关联,构成各种各样让人心旌摇荡、心醉神迷的物质享乐,充斥着欲望的色彩。媒体越来越多地注重突出女性的性别特征,话题越来越多地集中到女性的身体。所谓“美女经济”,就是将女人的美色、女性的身体作为一种商品资源大加利用,招徕眼球,鼓动男人消费的欲望。如美女与豪车的搭配满足男性“香车美女”的梦想,美女与豪宅的组合潜藏着“金屋藏娇”的心理,美女更是广告的宠儿,无论男性用品还是女性用品都可以和美女扯上关系,由美女来代言商品功效似乎更加神奇。还有一些广告噱头,更是无所不用其极,什么“美女当街洗澡”、当众进行的“裸体彩绘”、在公共场所举办的“内衣秀”活动,各大车展上花枝招展却衣不蔽体的美女车模等。这些广告形式不仅容易引发人们的色情联想,更涉嫌贬低和侮辱女性,理应受到取缔。

将女性的身体和欲望物化为商品,而其潜在的购买者,无疑是指男性而言了。女性的魅力,仿佛只有通过男性的“观看”来赋予,女性的价值在于满足男性“观看”的欲求。在男性与女性这种看与被看的关系中隐含着商品交换的规则。而一旦女性交易的原则以潜滋暗长的态势,成为经济活动中的一股“暗流”,成为被大多数人坦然接受而心照不宣的“潜规则”时,经济场域的色情化就不可避免了。对于处身其间的女性来说,既令她们备觉尴尬又不利于她们从事正常的经济生产活动。

除了广告符码中露骨的性挑逗与性暗示之外,近年来大肆兴起的娱乐产业对于强化性别刻板印象和性别歧视,抹杀女性主体性更起到了推波助澜的作用。一些研究表明,随着女性走出家门,参与到社会生活的各个领域,越来越多的广告和新闻开始在家庭之外的工作场景中表现她们。但是,这一趋势也被湮灭在展示女性装扮和性感的潮流中。广告中的女模特衣着越来越暴露甚至裸体的现象越来越普遍。美国《新闻周刊》(1999)的一篇文章以“发现灵魂中的污秽”为题,讨论了无限夸大女性乳沟的倾向。无独有偶,近些年来,在国内一些报刊上关于女性“事业线”的话题与讨论,也包含了对女性的歧视乃至于猥亵侮辱的色彩(图1)。

这股低俗之风在娱乐圈中更是大行其道,以至于女星之间不是以参与拍摄的影视作品成绩为荣,而竞相以炫耀身体资本作为吸引眼球、制造话题的手段。一些诸如“胸器”、“胸袭”等词语频频亮相,在各种影展、车展、颁奖晚会上,女性的首饰越来越华贵,但是装束越来越暴露,有伤大雅,但是却堂而皇之地大加展示,媒体也乐于对此品头论足,这样的报道日益流于低俗、色情和猥琐,无形中也助长了以丑为美、以身体为本钱、以暴露为噱头的不良风气,加剧了社会上对女性的歧视和消费倾向。

在影视产业中,许多影视作品公开渲染具有色情意味和暴力色彩的画面,公开宣扬“性别暴力”。有一项对色情电影的研究发现,超过80%的限制级电影中都有一个或者几个男人控制和玩弄一个或几个女性,75%的描绘了对女性的肉体侵犯,而50%详细地描绘了强奸。“媒体用各种暴力形象,特别是对妇女的暴力行为,对我们进行轮番轰炸。”媒介文化批判论者指出,“色情”与“暴力”都是有性别的,实际上都是一种针对女性的“性别暴力”。当它们在媒介上得以公开呈现并大肆传播时,就演变为一种针对女性的“媒介暴力”。法国电影理论家安德烈·巴赞曾经就这个问题指出,在种种艺术手段中,唯独电影是把色情描写作为目的和基本内容出现的。李安的电影《色·戒》从拍摄到上映都引起巨大争议,焦点和卖点都在于其片中的所谓“床戏”情节和情色画面,“裸戏”、“床戏”挑逗着观影者的欲念,并借此强化和灌输了一种观念:通过性——掌控女人的身体就能掌控其思想。联系巴赞的说法,这也恰恰说明了在以色情和暴力“打底”的所谓“暴力美学”掩盖下的一个事实:“色情作为男性社会象征秩序的外在体现,露骨地体现着男性社会与女性关系的实质——性是男性权利的场所,社会性别与社会性别关系在其中被建构。”

图1 媒体对展示女性性征格外感兴趣

3.社会场域的污名化

当前社会中,一些歧视、残害和虐待妇女的情况时有发生,如溺毙女婴、流产女胎、拐卖妇女、卖淫嫖娼、家庭暴力等呈现上升态势。而这当中,受到侵害程度最深的是底层妇女。无论是教育、就业还是上述各种针对女性的歧视和侵害事件中,底层女性都是其中的主角。在郭圣莉对底层妇女命运的考察中,她就观察到这种现象:在城市改革中,她们是首当其冲的下岗对象。农村里贫困人群中,她们是承受负担最重的人群,农村女孩也是受教育权上最容易被牺牲掉的群体。而流入城市里的“低文化、低素质”的打工妹和从事其他职业的农村女性不仅要与男性农民工一样承受沉重的生活负担和城市的歧视性政策,而且还要经受特殊的女性生理、心理带来的特殊伤害和压力。比如性侵害,比如或自愿或被迫地进入各种娱乐场所甚至进行性交易的大多是这样来自农村的低文化的女性,而另一部分已婚者不得不将孩子留守农村时,作为母亲的受伤心理也远远超过男性。可以说她们是这个社会最大的弱势群体。但也恰恰就是这些人,遭受了媒体和社会深层的“污名化”。这些“打工妹们”得不到城市女工的社会保障和各项福利待遇,“打工妹”这个词语本身就包含一种歧视和蔑视的意味。而那些不得已从事性交易以养活自己和家庭的可怜女性们,社会上对她们的称谓如“小姐”、“站街女”、“鸡”等,将其视为肮脏、卑贱、污秽的人群,现在对她们则有一个被官方认定的统一称呼——“失足妇女”。这个社会既剥削她们的肉体,又剥夺了她们的人格尊严,在道德上对其污名化。作为媒体人,有人也在反思:对某个特殊群体在称呼上的改变对于改变现状究竟有什么意义。“‘失足妇女’一词,其实仍没有改变其贬义道德判断的标签意义。此外,官方对称呼的倡议,如果无助于这一拨人群实际权益的增长与保障,没有现实的改进举措相助这一拨人从泥潭拔出足,则徒具矫情。”28事实上,相比于其他劳动女性,这一群体的处境其实更为凄惨。

对于这些偏离社会常规生活的女性,媒体对她们的窥私欲和歧视性表现得更加明目张胆,对她们的报道,体现出明显的污名化倾向。例如,2010年5月11日晚,北京警方突查“天上人间”等夜总会,成为令人瞩目的新闻。这是媒体发布的现场照片(图2):

查封现场,全副武装的警察面对着数十个衣着暴露、打扮时髦的陪侍女子。警察没有正面,而“小姐”们则正对着镜头,难堪地掩着面孔,两个显示正面的女子在眼睛处打了马赛克,但面部特征还是比较清楚。第二张图片,最靠近镜头的女子则毫无遮掩地暴露在镜头下面(图3):

图2 北京警方突查“天上人间”等夜总会

图3 陪侍女表情轻松地集中在大堂等待接受调查

这张图片中重点突出了这些女子的容貌、服饰和身体,这些符号都具有标示身份的作用。这种形貌、这副打扮明显区别于“正常”女性。这样的画面,明显带有观赏和“窥淫”的意味,因为作为正义象征的警察形象并不完整,只有一个戴有警徽的臂章表明该男子的身份。这个象征正义的符号“统治”着这群女人。另外,还有一个关注点:配图说明“陪侍女表情轻松地集中在大堂等待接受调查”。在词语选择上,“表情轻松”这个词隐含有道德谴责的意味,似乎说这些堕落的女人不知羞耻,在这种时候“居然”还能“表情轻松”。媒体评判的态度倾向昭然若揭。

对于偏离女性的污名化,有助于强化作为“正常人”的优越感,并启动社会道德评价系统对其种种“偏离”行为大加鞑伐,从而纠正“偏离”,强化社会规范,这也是实施社会控制的一种方式。如此一来,“妇女或女性不论在哪里存在,都被视为是卑下的和可怕的,因为这些名词代表着受人鄙视的、自我阉割的一部分”。对女性来说,“象征性的文化再现(如那些贬抑、客体化、压制、屈辱、讥笑,或者要不然就使妇女或‘弱势群体’边缘化的报道)直观地被个体所运用、在精神层面被确认并且在社会关系中被用到极点,从而加强和再生了社会分化和不平等”。

对于偏离女性(也有人称之为“边缘女性”)的污名化不仅仅强化了社会的某种刻板印象,更严重的是,它使社会救助的缺位,成为一种可以被公然漠视的现实。女性权利的失衡与褫夺,加剧了社会不公和性别不平等的程度。

2012年3月1日,中国维权网发布了一份题为《边缘女性受暴力侵害状况与社会支持网络调查报告》。该报告由一个民间组织“边缘女性受暴力侵害调查组”历时一年完成。受访的中国“边缘女性”包括:遭受暴力侵害的幼女、被迫堕胎的妇女、女性访民、性工作者、被强迫卖淫的女性和遭受拐卖的女性等弱势女性群体。根据调查数据统计,受访的中国边缘女性中有33%遭受过性侵犯,75%遭受过武力侵犯,7%的女性遭受过其他暴力,比如强迫结扎等。她们的身心因此受到严重伤害。

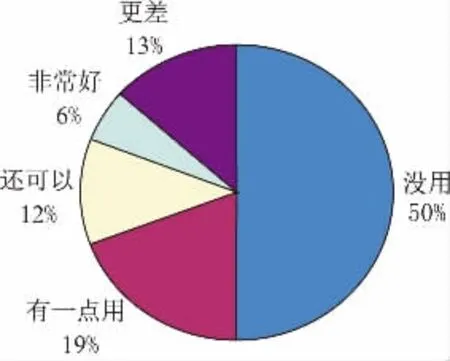

面对暴力侵害,仅有46%的边缘女性采取求助措施,54%的边缘女性则选择独自忍受。当她们求助时,她们往往找公安的人比例比较高(27%),即使这样,仍然有一半的受访者表示求助效果无用,有13%的人甚至认为求助使得他们状况更差。在调查报告中,还列举了一些女性性工作者被警察“拳打脚踢”、受到各种语言暴力和人身侮辱,甚至遭到警察性侵犯的笔录。而在政府援助这方面,只有27%的受访者愿意求助于政府,但求助后政府不处理或者帮助施暴者的占多数,只有6%的受暴者认为政府处理中惩罚了施暴者。下表是报告中列出的关于边缘女性求助效果的百分比(图4)。

图4 边缘女性求助效果的百分比

从表中可以看出,多数受害女性认为求助没有用,而表示政府干预起作用的仅占6%,由此可见,可见政府在对边缘女性免遭暴力的工作是缺位的。上述数据和图表反映出边缘女性的权利困境:由于社会歧视的存在,她们受到权力机构甚至黑社会各个方面的侵害,但是社会支持网络却非常欠缺,她们根本无法维护自己的权益。

报告中也提到媒体对边缘女性受侵害这一社会问题的态度。媒体在报道此类事件时,分析她们的受害原因,媒体更倾向于将不幸都归于受害人自身,而不愿意提及社会和公民在保护边缘女性应有的责任和义务,这是一种逃避和掩盖。事实上,每每在媒体上见到关于警方“扫黄打非”的报道时,画面和镜头都毫不同情地对准那些惊慌失措、狼狈不堪的“小姐”们,暴露她们的面容,展示她们被警方牵绳“游街示众”的场景,将社会对这些“失足女性”的羞辱极度放大。媒体在这里充当了合法的权力暴力的“帮凶”,构成了一种显见的“媒介暴力”。

4.文化场域中的厌女主义

厌女主义话语来自于长期以来对女性的歧视和贬低。中国自古以来就有“女人祸水”的说法。鲁迅对此曾做过犀利的批判:“我一向不相信昭君出塞会安汉,木兰从军就可以保隋;也不信妲己亡殷,西施沼吴,杨妃乱唐那些古老话。我以为在男权社会里,女人是绝不会有这种大力量的,兴亡的责任,都应该男的负。但想来男性的作者,大抵将败亡的大罪,推在女性身上。这真是一钱不值的没有出息的男人。”可就是这样,女性在很多时候成为男人过错的“替罪羊”。明斯克洞察了这种“委过于人”话语策略的本质,“潜意识的恐慌和文化强化的偏见之间的互动,定义了在任何时期都被指定命名为‘替罪羊’的‘他性’的人,我们的个体认同感也依托于这些人而产生”。

在中国,由于女性的地位低下,男尊女卑、重男轻女的思想很长时期内主宰着国人的性别观念。女人被视为污秽、不洁的,一些诸如祭祀、动土、立屋、开市、开光等带有神圣仪式性的场合都不允许女性参加,男人也不能接近女性,事先必须斋戒沐浴,仿佛如此才能保证身心的洁净。东南沿海一带曾有古老的民俗,出海前女人不能上船,因为女人被视为“不祥之物”,有女人在船上会招致打渔落空、翻船等灾殃。在我们的文化观念里,厌女主义的传统由来已久。

厌女主义表现在传媒文化中,就是所有和女性有关的新闻都会受到男性受众的关注、攻击和谩骂。关于女性评价的道德话语在媒介中比比皆是。这种道德判断往往具有一种权威性的评价力量。道德话语往往包含某种价值判断,这些道德文本因而也具有了某种真理性。“人类历史地赋予它们(道德标准或原则)以既定的事实性意义,仿佛它们确实无疑,因而也就使它们获得了某种表示事实的真理性。”这种真理性即为福柯所谓的话语权力。这种权力虽然没有法律意义上的强制性,但是却获得了社会的普遍性认同,从而成为规训女性意识和行为的某种具有普遍约束力的话语。中国传统文化中如男尊女卑的性别观念和三纲五常的伦理观念,将女性置于从属地位,更对女性的道德品质提出了特殊的要求,如“三从四德”、“相夫教子”、“从一而终”等。事实上,正因为存在法律和道德上的双重标准,社会对女性的性别角色和道德水准更加苛责。女性如果违反了这些准则,无论遭遇什么不幸和痛苦都不值得同情和宽恕。现实中复杂的社会关系和事件,被简化为简单、粗暴的道德评判,从而建构了厌女主义的道德基础。

2012年6月20日,由于此前在地铁中发生性骚扰事件,上海地铁第二运营公司在其官方微博“上海地铁二运”上发布了一则微博:“乘坐地铁,穿成这样,不被骚扰,才怪。地铁狼较多,打不胜打,人狼大战,姑娘,请自重啊!”并配了一张身穿薄纱衣裙的妙龄女子的背面图(图5-a)。这则微博发布后遂引起热议,网友有附议支持的,也有表示抗议的,认为如何穿戴是个人自由,但不能因此成为实施性骚扰的借口。24日上午,两名女子在上海地铁二号线身着黑袍,蒙着面,手持彩板,上书“我可以骚,你不能扰”、“要清凉不要色狼”,以此表达抗议(图5-b)。

上海地铁微博事件所引发的争议和讨论,可以作为展示社会生活和媒介文化中厌女主义的样本。对女性的歧视与贬低往往助长了对女性的暴力,而在社会评价中隐含的“谴责受害者”倾向却为这种暴力行为找借口加以开脱,认为弱者应该为自己的受害承担责任。《南风窗》2014年第19期的封面报道《山东女大学生被绑架性虐调查》,报道了不久前发生在山东的一桩绑架囚虐少女的事件。“女大学生”、“绑架”、“性虐”这样的字眼吸引、挑动着读者的眼球和兴趣。而对这桩令人发指的绑架案事因,媒体的报道将其归咎于受害者的“善良”与“轻信”,施暴者与受害者的关系被类比为“狼”和“羊”的关系。这种报道手法和地摊文学中常见的“犯罪文学”没什么不同,除了追求感官刺激之外,还有可能诱发、唆使潜在的同类犯罪——因为“猎物”是那样的“诱人”,又是“软弱可欺”。媒介陷入了“强奸迷思”而不自知,而由此对人产生的误导才真正是贻害无穷。

图5-a 2012年6月20日“上海地铁二运”微博上配发的图片

图5-b 2012年6月23日女生在地铁站内举牌抗议

西方文化中关于厌女主义另外有一个名词,叫做“荡妇羞辱”。“荡妇羞辱”是指人们贬低或嘲笑某些女性的一种社会现象,而羞辱原因,可能因为她着装性感暴露,或谣传她言行放浪不羁。传媒在报道中如果预设立场,对报道对象隐含贬抑性态度,其效果必然是助长厌女主义情绪的滋生蔓延,媒介所建构的“强奸迷思”往往成为人们理解强奸事件的框架,而这样的框架未必是合理的。事实上,“造成强奸的是强奸犯、厌女症、结构性暴力以及社会体制的暗忍态度,不是女人的打扮和妆容,不是她自己不够小心,也绝对不是因为她是一个‘荡妇’。就像你不能将杀人犯的罪责,推给凶器太锐利。女性即便出门都捂得严严实实包得像粽子一样,崇尚性暴力的人仍会伸出魔爪”。“匹夫无罪,怀璧其罪。”“荡妇羞辱”助长了性侵文化,如果这种歧视侮辱根深蒂固,则会认为性暴力司空见惯,不足为奇,也会提高社会对性暴力的普遍容忍程度,认为女性被骚扰是自己“犯贱”等。“为暴力辩护”,体现的是一种强盗逻辑,归根结底反映的是强权思想。而对受害女性来说,这种归咎于弱者的道德谴责是一种甚于身体伤害的严重灾难。

四、结 论

如果说媒体文化中制造的性别刻板印象,不断再生产性别关系结构的话,那么借助市场和资本的力量,这种男性主宰的权力文化则达到了登峰造极的地步。林芳枚认为,专业主义、精英文化与商业力量构成了对女性的三重歧视。三者相互作用,形成一套父权制度中的“媒体阳谋”,以排斥女性在某方面的参与而又引诱女性集中于其他方面,强化社会中男性宰制的性别权力关系。“首先,资本主义的商品逻辑借大众文化及广告文化物化女性身体,把女性固定在‘商品’的位置上;其次,精英文化无力对抗资本主义大众文化,又不愿将高级文化的价值标准开放与多元化,于是,那些只谈儿女私情不谈国家大计的女性文化只能被放逐到大众文化的领域,去直接承受市场压力;再次,新闻教育中的专业主义重视‘纯新闻’或‘硬新闻’,把女性议题矮化为家庭版或影剧版的闲聊,同时这样版面又有广告化的倾向,使家庭版直接暴露于商业压力之下。……因此,大众传播媒体可说是一方面忽略女性,但另一方面又利用女性。”论者认为,要打破这三重歧视,只有寄望于女性主体性的觉醒与自主权的发挥,才能打破这种僵化的性别权力关系。

无论是媒体暴力也好,还是媒体阳谋也好,对女性的征服与控制事实上已经渗透于制度设计、产业经济、文化观念乃至于人们的日常生活中。其造成的影响,正如美国社会学家吉登斯所论述的那样:“男人对女人的性控制远不止是现代社会的一个偶然特征,当那种控制开始失效时,我们看到男性的性强制性更明显地表现出来。这种衰退的控制也产生了一种增长着的男性对待妇女的暴力潮流。此时,一种感情深渊出现在两性之间,人们无法确切地说它能够在多大程度上取得沟通。”

有鉴于此,我们必须对媒体的符号暴力保持足够的警惕,并且通过各个方面的努力,纠正、清算大众文化中不良的性别观念和权力思想,破除男权至上的观念枷锁,将现代社会两性平等思想注入人们的观念之中。

[1]孙汝建.汉语的性别歧视与性别差异.武汉:华中科技大学出版社,2010.

[2]孙汝建.汉语的性别歧视与性别差异.武汉:华中科技大学出版社,2010.

[3]孙汝建.汉语的性别歧视与性别差异.武汉:华中科技大学出版社,2010.

[4]韩以明.性别与语言变异.内蒙古大学学报(人文社会科学版),2001(6):96.

[5]孙汝建.汉语的性别歧视与性别差异.武汉:华中科技大学出版社,2010.

[6]Fasold,Ralph(1990).The Sociolinguistics of Language,Oxford:Basil Blackwell,p.92.

[7]Trudgill,Peter(1972).Sex,covert prestige,and linguistic change in the urban British English of Norwich.Language in Society.1,182-183.

[8]孙汝建.社会心理修辞学的研究对象.郑州:河南人民出版社,1997.

[9]王志强.汉语称谓中的性别歧视现象.语文学刊,200(1):42.

[10]李银河.后村的女人.呼和浩特:内蒙古大学出版社,2009.

[11][法]皮埃尔·布尔迪厄,[美]华康德.实践与反思——反思社会学导论.李猛,李康译,北京:中央编译出版社,1998.

[12][法]露丝·伊丽瑞格.话语的权力与女性的从属.马海良译,载汪民安,陈永国,马海良主编.后现代的哲学话语——从福柯到赛义德.杭州:浙江人民出版社,2000.

[13]胡春阳.话语分析:传播研究的新路径.上海:上海世纪出版集团,2007.

[14]Tuchman,G.(1978).Hearth and home:Images of women and the media,N.Y.Oxford University Press.

[15]Tuchman,G.(1978).Hearth and home:Images of women and the media,N.Y.Oxford University Press.

[16][法]皮埃尔·布尔迪厄,[美]华康德.实践与反思——反思社会学导论.李猛,李康译,北京:中央编译出版社,1998.

[17]陈龙.传媒文化研究.北京:中国人民大学出版社,2009.

[18][美]朱丽亚·T.伍德.性别化的人生——传播、性别与文化.徐俊,尚文鹏译.厦门:暨南大学出版社,2005.

[19][美]朱丽亚·T.伍德.性别化的人生——传播、性别与文化.徐俊、尚文鹏译.厦门:暨南大学出版社,2005.

[20]刘琴.新闻中的性别歧视:对女性与男性领导人竞选获胜新闻报道的批判性分析:学位论文,2008.

[21][美]苏·卡利·詹森.批判的传播理论:权力、媒介、社会性别和科技.曹晋主译.上海:复旦大学出版社,2007.

[22]Robert Cornel(1987).Gender and Power.Polo Alto:Calif,Standford University Press,pp.98-99.

[23][美]苏·卡利·詹森.批判的传播理论:权力、媒介、社会性别和科技.曹晋主译.上海:复旦大学出版社,2007.

[24]Mary Crawford and Rhoda Unger(2000).Women and Gender:A Feminist Psychology,McGraw-Hill Higher Education,p.82.

[25][美]朱丽亚·T.伍德.性别化的人生——传播、性别与文化.徐俊、尚文鹏译.厦门:暨南大学出版社,2005.

[26]转引自王虹.女性电影文本— —从男性主体中剥离与重建.西南民族大学学报,2004(8):208。

[27]郭圣莉.底层妇女的命运:当代中国的妇女解放运动及其限度.载张乐天,邱晓露,沈奕斐主编.复旦大学第三届社会性别与发展论坛论文集.上海:上海社会科学院出版社,2008.

[28]杨光志.改叫失足妇女徒具姿态的悲悯.生活新报.2010-12-13.原文链接:http://www.shxb.net/html/20101213/20101213_264789.shtml.

[29]图片说明:5月11日晚,北京朝阳警方兵分四路突查天上人间、名门夜宴、花都、凯富国际等4家豪华夜总会,当场查获有偿陪侍小姐557人,4家夜总会被勒令停业整顿6个月.图为陪侍小姐在大堂接受调查.(北京朝阳警方供图)

[30]Minsky,R.(1998)Psychoanalysis and Culture:Contemporary States of Mind,Cambridge:Polity Press.

[31][英]伊冯·朱克斯.传媒与犯罪.赵星译.北京:北京大学出版社,2006.

[32] 该 报 告 全 文 可 在 如 下 网 站 检 索 到:http://www.china-gad.org/Treasure/ShowArticle.asp?ArticleID=13151.

[33]鲁迅.且介亭杂文·阿金.鲁迅杂文全集.郑州:河南人民出版社,1994.

[34] Minsky,R.(1998)Psychoanalysis and Culture:Contemporary States of Mind,Cambridge:Polity Press,p2.

[35]李岩,李东晓.道德话语的生产性力量及中国式“人肉搜索”的勃兴.浙江大学学报(人文社会科学版),2009(6):2.

[36]所谓强奸迷思,指的是针对强奸事件社会上普遍流行的一套以偏概全、似是而非的刻板印象.可分为三类:有关加害人的刻板印象、有关受害人的刻板印象、有关强奸事件的刻板印象.

[37]李晓亮.“我可以骚,你不能扰”实为常识.华西都市报.2012-6-26.http://www.wccdaily.com.cn/epaper/hxdsb/html/2012-06/26/content_462787.htm.

[38]林芳枚.媒体阳谋论:专业主义、精英文化与商业力量对女性的三重歧视.两性文化与社会.台北:台北心理出版社,1996.转引自沈奕斐.被建构的女性.上海:上海人民出版社,2005.

[39][英]吉登斯.亲密关系的变革——现代社会中的性、爱和爱欲.北京:社会科学文献出版社,2001.

Language,Gender and Power——On Linguistic Hegemony and Gender Violence

This research focuses on gender discrimination and gender power embodied in media discourse from the perspective of social linguistics.They develop into symbolic violence against female in media texts.The author tries to analyze the operating mechanism and field logic of media violence in their social fields which are respectively differentiated and relatively independent from each other,and reveal the relationship between gender hegemony and power in the current society.

Language,Gender,Symbolic violence,Discourse,Media violence

Han Hongxia,Doctor and Dean of the Journal of Contemporary Communication,who has been engaged in the studies of the theory of communication,media culture and media criticism.Sun Jinbo,male,from Siyang,Jiangsu Province,Master and lecturer of Foreign Language College of Xinjiang University,who has been engaged in the studies of linguistics and applied linguistics.

本文系新疆大学中外文化比较与跨文化交际研究基地一般项目“语码转换视角下跨文化交际中的礼貌策略研究”(XJEDU010714C03);浙江省哲学社会科学规划课题“由怀疑到信任:信息时代媒介与受众新型关系研究”(12JCXW04YB)的部分研究成果。]

* 范红霞,《当代传播》编辑部主任,编辑,博士,主要研究方向:传播理论,媒介文化研究,媒介批评。

** 孙金波,新疆大学外国语学院讲师,硕士,主要研究方向语言学、应用语言学。