病理科住院医生规范化培训“一对一导师制”的实践与探讨

张真真,张 声,陈林莺,王行富,涂师平

(福建医科大学附属第一医院,福建 福州350005 1.病理科,2.医学教育科)

住院医生规范化培训作为一个继续职业发展(Continuous Professional Development CPD)模式,有助于医学毕业生完成理论学习与临床实践的过渡,提高临床工作能力及诊疗水平[1]。福建省病理科住院医师规范化培训实施以来,存在着培训模式及考核标准单一、培养过程流于形式、学习目的不明确、重实践、轻理论等问题。我科根据临床病理专业教学特点,在教学工作中引入“一对一导师制”的教学模式,对14位住院医师及16名本科实习生进行规范化培训,即教师从临床、科研方面对学生进行个体化指导,因材施教,发挥学生专长。临床病理诊断引入PBL(以问题为导向)的教学法,引导学生独立分析和解决问题,并以病例为基础,指导学生阅读文献,开展科研,撰写论文[2-3]。通过建立一套病理科住院医师规范化培训标准,优化和完善考核体系,提升病理住院医师临床病理诊断水平及科研能力。

一、住院医师“一对一导师制”培训临床病理诊断及科研工作的量化

病理住院医师在规范化培训期间,存在基础理论不扎实、临床病理诊断技能不足等问题,住院医师规范化培训的首要任务是帮助他们养成良好的学习和工作习惯,并建立成熟的临床病理诊断思路,通过自学把握学科新理论和新技术并加以应用。“一对一导师制”以此为出发点,通过临床病理诊断及科研工作的量化,有针对性地对住院医师进行指导,使住院医师明确学习目标及任务。

(一)临床病理诊断工作的量化

“一对一导师制”首先对学生的日常工作进行量化,科室统筹安排,保证学生与导师共同工作的时间,使每个学生均能完成“病理住院医师规范化培训”培养方案中时间及疾病类型的要求[4]。

1.大体标本规范化取材。大体标本规范化取材≥500例/2年,导师对不同类型标本的取材规范进行现场指导,包括申请单、手术术式及送检标本核对;取材前标本预处理、标本的肉眼观察及取材规范等。

2.参与冰冻切片诊断。冰冻切片诊断病例≥200例/2年,要求学生能通过肉眼及镜下观察初步判断疾病的良恶性,在诊断不明确的情况下能及时进行临床病理沟通,包括影像学检查及采集相关临床病史资料辅助诊断。

3.参加外检初检工作。临床病理诊断工作涉及的学科内容多,病理住院医师必须能够在熟练掌握基本病变的基础上建立成熟的临床病理思维模式,并恰当地应用各种辅助诊断技术,在日常独立工作中做到快速诊断,并避免误诊和漏诊。具体包括以下内容:(1)石蜡常规切片初诊病例≥2 000例/2年,细胞学检查初筛≥5 000例/2年,疾病类型及要求参考“病理住院医师规范化培训”教学大纲。学生将上级医师书写的初步诊断意见递交导师,了解疾病相关的影像学资料,并通过电话与患者及临床医生进行沟通,采集相关的临床病史。导师在多头显微镜下对疑难病例及典型病例与学生共同讨论,即导师通过典型病例,提出问题,学生各抒已见,导师就相关问题进行分析总结,帮助学生建立临床病理思维模式;(2)要求学生阅片过程中对切片质量进行评估并及时发现问题,并与技术组联系解决问题;(3)导师指导学生通过免疫组织化学染色、特殊染色及分子病理技术协助诊断。

(二)科研工作的量化

“一对一导师制”的主要优势在于导师可指导住院医师共同完成科研任务,实现科研成果共享。根据学历层次不同,引导学生从事各项科研活动。本科生可在导师指导下针对疑难病例及少见病例查阅文献,总结撰写病例报告或综述,制作PPT在科内汇报。研究生在此基础上还必须通过各种信息检索途径了解肿瘤病理研究新动向、新进展及病理新技术,进行科研设计,协助导师申报课题,撰写科研论文[5]。

二、住院医师“一对一导师制”培训阶段考核指标的建立

为保证“一对一导师制”的顺利实施并保证按质按量完成,避免流于形式,科室组成了医疗考核小组,下设教学秘书。由各位导师按培训要求对学生任务完成情况进行定期考核及评价,对住院医师在考核中不足的地方加强带教,有针对性地辅导;科室质控小组对导师带教情况进行阶段性总结及评价。

(一)病理“一对一导师制”日常工作阶段性考核

学生日常工作阶段性考核每3个月一次,内容主要参照福建省卫生厅颁布的“住院医师规范化培训培养手册”中的具体要求,从病理专业基础理论知识及基本技能入手,由导师定期对学生进行考核,具体内容如下:(1)大体标本取材(胃、肠、子宫、乳腺等)≥5例/3个月;(2)外科病理基础理论考试1次/3个月;(3)阅片考试1次/3个月(组织切片8张,细胞学涂片2张)。

(二)“一对一导师制”学生年度考核内容

学生年度考核由科内考核小组成员对学生及导师日常工作、互动情况及科研成果进行抽查和评价,及时发现问题,总结经验,进一步完善各项制度。(1)抽查临床病理诊断报告:包括大体标本描述、诊断用语是否规范、是否误诊和漏诊、是否恰当地运用病理辅助诊断技术等;(2)导师填报《福建医科大学附属第一医院病理科导师制活动登记表》,做好工作总结,提出下一步设想;(3)统计科研成果,对发表论文的学生及指导老师予以奖励;(4)定期召开教学会议,设计问卷调查表,导师及带教学生就“一对一导师制”进行交流,发现问题,总结经验,使“一对一导师制”逐步完善[5]。

三、病理科“一对一导师制”效果评价及经验总结

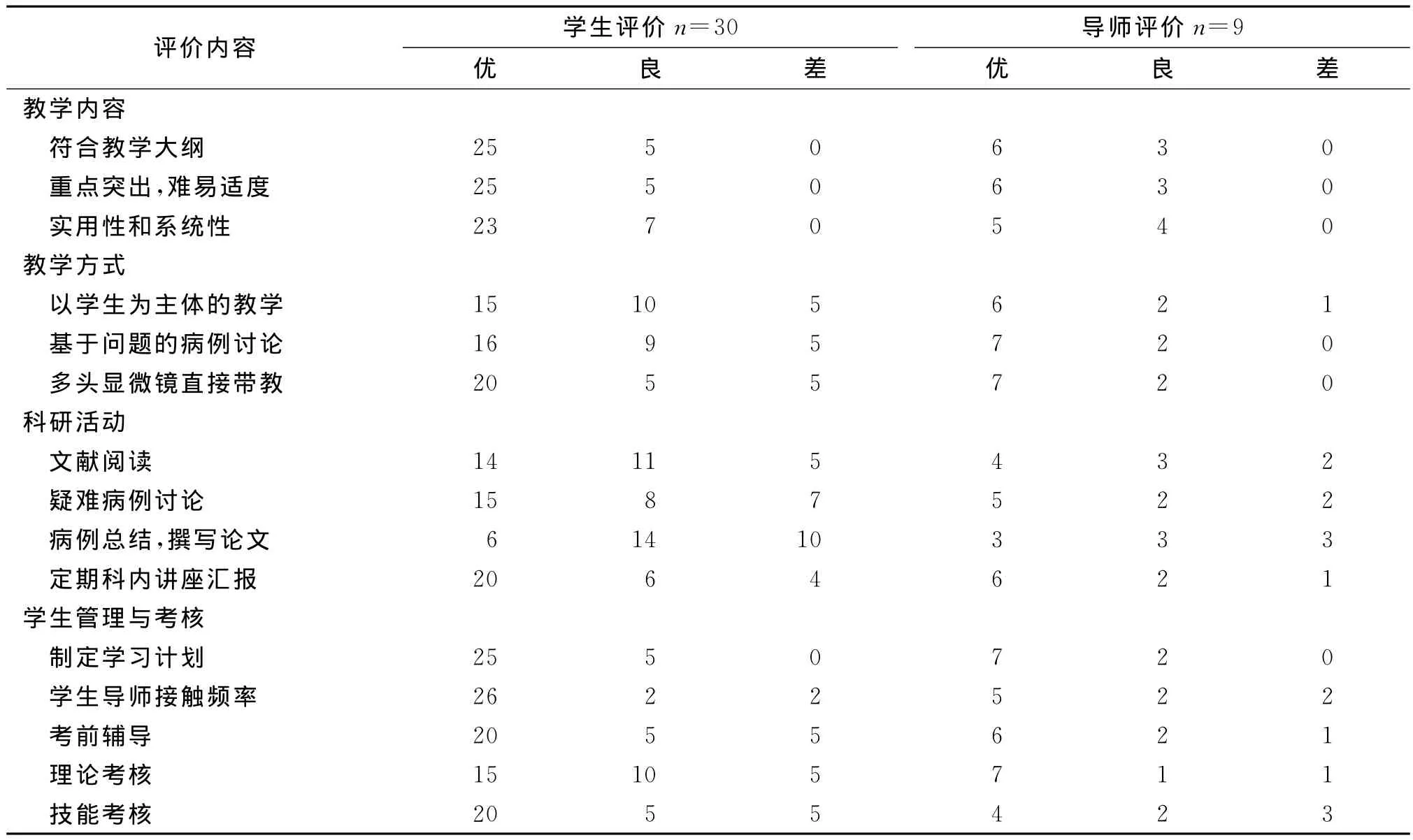

“一对一导师制”问卷调查表从教学内容、教学方式、科研活动及学生管理与考核4个方面对学生及导师进行满意度调查。从问卷调查结果来看,实行“一对一导师制”有助于导师与学生保持一定频度的接触,了解学生在学习、生活方面的困难,对规培生进行适时心理指导,制定学习目标及合理的学习计划。其次,有助于发挥学生在临床病理实践中学习的积极性和主动性,建立临床病理思维模式,培养独立分析和解决问题的能力。再者,学生积极参与各项科研工作有助于提升其自学能力,在掌握新知识的基础上,把握学科动态,了解学科新技术,为今后进一步的学习及工作奠定良好的基础。另外导师在规培生的帮助下,能更好地协调教学、工作及科研三方面的关系(表1)。

(一)“一对一导师制”培养学生结业成绩比较分析

本科室共有5名学生参加2012年度和2013年度的病理科规培生结业考试。附一医院和其他三甲医院考试平均成绩分别为74.96±13.62和73.87±8.08(t检验,F=3.739,P=0.62)差别没有统计学意义。因为实施“导师制”培养学生数量相对有限,目前并不能很好地说明“一对一导师制”在学生实践技能考试方面的优势。

(二)“一对一导师制”科研成果分析与评价

自导师制实施三年来,以作者单位“福建医科大学附属第一医院病理科”为关键词检索2011-2013年发表的论文,检索结果:科室主任作为通讯作者发表论文11篇,科内同事以第一作者发表论文17篇,学生以第一作者完成综述、论文和病例报告12篇,CSCD源数据库收录18篇。检索PUBMED数据库及SCI期刊收录数据库,查找结果提示本科室人员近三年来以第一作者完成的SCI论文2篇,英文病例分析3篇。可见“一对一导师制”有助于培养提高学生科研能力,学生能够独立进行病例分析,查找相关文献资料并积累经验,为日后独立学习及提升自身专业素质及专业水平奠定良好的基础。

表1 病理科“一对一导师制”问卷调查结果分析

(三)病理科“一对一导师制”经验总结

实践证明“一对一导师制”作为一种专业化、全方位及个体化的培养模式有助于学生监管,提高学生与导师的工作及学习效率,提高学生的专业化水平[7]。但我们也发现这种教学模式在某些方面需要完善。首先,由于学生的性格不同,导师的教学方式不同,学生与导师之间沟通可能并不顺畅,“双向选择制”应在学生与导师有一定的接触并互相了解的情况下进行。导师也应和学生保持一定频度的接触,及时发现学生问题,及时交流和沟通。其次,学生学历层次不同,科研能力不同,一些学生文献阅读、病例总结及撰写论文的积极性不高,导师应根据学生的情况循序渐进,以临床病理诊断和实践为中心,注重培养临床病理诊断思路及病例分析能力,兼顾科研,以免学生顾此失彼。再者,科内讲座主要是根据各位导师的专业来安排,注重介绍专业的前沿动态,忽略了学生在学习中可能存在的诊疗规范问题。

总体来说,病理科“一对一导师制”是提升病理住院医师临床病理思维能力及科研能力的新的教学模式,可根据不同住院医师的特点设计培养方案并进行针对性指导,有助于提高病理住院医师规范化培训质量。

[1]林 岚,余 杨,黄 震,等.浅谈住院医师规范化培训[J].西北医学教育,2009,17(5):1030-1031.

[2]施国文,冯智英,林 岩,等.不同学历层次住院医师特点及培养建议[J].浙江医学教育,2013,(1):39-41.

[3]浦筱雯,陆 琴.“住院医师导师制”培养模式的探索与研究[J].西北医学教育,2012,20(6):1236-1238.

[4]刘卫平,李甘地,郭立新,等.华西医院病理科规范化管理和质量控制的尝试[J].中国肿瘤,2007,16(6):411-413.

[5]金春玉,徐香淑.浅谈临床住院医师规范化培训中责任导师的作用[J].中国医药指南,2012,27(7):391-392.

[6]陈晰辉,于 雷,王美堂,等.实施住院医师规范化培训导师制的探讨[J].解放军医院管理杂志,2013,20(6):576-577.

[7]何妙侠,朱明华.临床病理住院医师规范化培训之责任导师制的实践与思考[J].诊断病理学杂志,2013,20(3):136-144.