羽衣人

熊莺

熊 莺资深媒体人,现供职四川省作家协会,四川省文艺评论家协会理事。

金红,是眉弓下,天公刚睁眼时,人世的第一缕穆穆晓色。

那年,一个小孩从少年宫回来便开始调色,花瓣形状的色盒,他挤出七色。取日出样的金红为主色,他开始在洁白的纸上洇——

天地混沌如鸡子,“阳清为天,阴浊为地”,是不是天与地刚刚被分离出来呢?小孩子尚不懂怎样表达“地”,那就描摹天吧——一架彩虹蓦地凌空,金光灿灿的彩虹在天空突兀得不留余地。

父亲、母亲、自己——三个小人影儿于彩虹之巅,兀自雀跃。与其他小孩思路不同,手与手,画中人并不相执,仿佛这一家三口乐而忘情,又仿佛是捉笔的小孩一时顽皮,故意埋下一个伏笔——三个人的身后,行云似魍魉,这样的世间人,正被大片的流云所追赶。再看,又仿佛一切似无,只是孩子肆意玩色……

作此画时,懵懂的小孩五岁。如今孩子13岁。作此画的四年后,画中人,那年九岁的小孩随母旅行,行至一山中,遁入空门,至今仍在他乡;次年,年轻的母亲对镜展完于俗世的最后一个笑靥,也落发为尼。

画面中的另一位人物父亲卢一萍,此刻正于红尘、于一栋灰色楼宇的五楼的一间清冷房间的电脑前,打开一个又一个以儿子乳名命名的文件夹。

在一帧照片前,他长时间定格:

从襁褓中捧出的粉粉的婴儿,尚未睁眼,两只厚实大手,分别托着婴儿的两只水嫩嫩的小脚。父子俩一个小侧影。

为父,接乳儿来人世,而脚下的路,又岂是这一双大掌能铺陈、可把握……

一

窗外大雪。雪将天地阒然覆盖,只两扇小小的玻璃窗,透着隔世的明净。

窗下,一个小孩子正做着作业,抄写语文生词。一遍又一遍,他擦了写,写了擦,不愿格子里的字有一点的瑕疵。他的身后,母亲正在替他收拾行李,翌日,他将与母亲相伴旅行。

小孩正念小学三年级,与所有的孩子一样,他的成长是这个小家庭的全部话题。三岁时,一边玩玩具,一边听奶奶放《大悲咒》,一天下来,他能背;四岁时,一边听莫扎特的音乐,他一边用枕头当琴弹,两天下来,整首协奏曲差不多能合上;五岁时,自己能唱的儿歌,他都能弹奏……作为父亲,其实一萍最担心的是这孩子的早熟,担心其失却年少天真。

原本,母亲只是赴厦门参加一个戏剧节,后来一萍提议,能否带儿子同行。路线由一萍亲自规划:

新疆——厦门——福州——福鼎——宁波——杭州——九华山——新疆。

最后一站九华山,是母亲提出来的。母亲是诗人、剧团的剧作家,礼佛已多年。

小家庭收入不丰,让不让儿子同行夫妇俩有些犹豫。从他们当时所居的城市乌鲁木齐至厦门,母亲提前几十天预订了特价票,单程八百元一张。如果儿子同行,还有同等价位的折扣机票吗?

成行前一天那个上午,母亲抱着一试的心态去问当初帮她订票的朋友,碰巧票还剩一张,是同样价位的特价机票。夫妇俩喜出望外。这是不是天意呢?母亲在电话那一端清冽冽地笑。

多带几件换洗衣服吧。那晚,一萍一旁提醒。

不用,几天就回来了。妻回。

孩子做着作业,心思在当下。

光阴如止,天长水阔,岁月静好。

出发那个早上,单位有事,一萍没有送行。

儿子于俗世的最后那个清晨,一萍记得的最后一个场景是,儿子对正给他合衣襟的母亲讲昨夜的梦境:“我们赶飞机,又赶汽车,爸爸两次都没能赶上……”

后来,没能赶上飞机和汽车的一萍崩溃了。孰人能料,一次寻常母子旅行,乍一挥手,儿子再无归期?

母子俩是进入九华山后音讯袅然的。再有电话来的那晚,妻在那端欲言又止:请一定来这里一趟。

不是几天就回来吗?一萍不耐烦了。

追急了,妻子一跌足:“孩子到寺庙后,死活——不——走——了!”

寺院规模不大。“厂”字形星星点点横亘山中。山门耸立路旁,从山门蜿蜒的石阶往上看,仿佛一只马蹄斜欹山上。山门在一端,散落的庙宇在马蹄高高的另一端。又好比童话里,拾级而上,可以一级一级通往某一幽深处的城堡。

但庙宇确实小且简,并非古刹,没有参天古柏,没有藏经楼,没有洪钟大吕,也没有沉雄深阔的金阁宝殿。

一萍怵在门外,儿子才九岁呀,往后的日子里将在这里度过岁岁又年年,朝朝又暮暮。

从小到大,选择好的小学,让他受相对好的教育,国学、音乐、美术自幼熏习。几个家庭几辈人含饴至今,于俗世家人所做的一切,与青灯之下的这里,可有交集?

他没有看出。

门内是大殿。说是大殿其实并不太大。观音圣像耸立殿中央,拈花微笑,手持净瓶、杨枝。织锦的霞帔,浓浓合围。他的儿子,正伏在巨型观音身下的一隅看书,一本白话文的《高僧传》。

孩子知道父亲的来意,有意避他。一萍上前唤,他不抬头。再唤,干脆背过身去……

大殿的左侧是经堂,不足五十平方米经堂列着两层回字形几案,这里,同时又兼作斋堂。堂下,一名典座(禅林中典掌大众斋粥之僧职)正静静洗菜。

大殿的另一侧和楼上,是寺院常住的寮房。

一位知客僧带一萍去大殿外的客房安单。

从新疆乘火车到南京,再从南京转道汽车到安徽合肥,再到九华山,他整整奔波了三天。午后山里,一萍左脸的伤痕显得格外刺眼。

来时的列车上,对座的一位蒙古旅客一心想搭讪,一萍心事重重无心搭理,对方个子高大,一条血性汉子,几个回合之后,高个子动了盛怒……

相对而言,这个心思细密的汉子心里的伤痕更深一重。他对自己不能原谅,是自己一手策划又鼓动,将儿送来了这里。其次,卢氏家族刚刚遭遇不幸,卢家共育有两名男丁,另一孩子不久前遭遇意外,而这孩子一走,让两位耄耋老人如何承受?

一萍只想要回自己的儿子。他在等待这寺院的住持给他一个说法。行前,他与住持——这里的当家师父已在电话里有过交锋,话到极端处,这个儒雅的文化人竟口出忤逆之词。

但此时此刻,一萍得到的真相却是,无人相逼,九岁的儿子,自愿留下。

因缘不具足,寺院不留无缘客。那晚,两度早课误事的母子被师父“逐”出了山门。母子下榻于山下九华街上的一间旅店,母亲已准备好次日就携子回家。

母亲是在2008年春季认识师父的,当年冬季,来此处皈依。2009年夏季她又来此听师父讲法,此番出行,是她第三次回“家”。她原本只是想与儿子于此小住几日,暮鼓晨钟,从小熏习佛法,一净尘染。但母亲竟完全没有警觉,不及香案高的儿子一跪一起间,心中素烛已千盏。

他眷恋这山这寺,最重要的是这里的住持。他喜欢听当家师父讲法,讲前世今生世间的轮回与流转,讲每一个禅门公案暗藏的玄机与谜面下的那个离奇谜底。

那一夜,小旅店里,11月的安徽省青阳镇九华街,天早早阖眼了,一个小孩却一直睁着一双大眼。一早,无计可施的孩子开始大声呜咽,哭得肝肠寸断,他要回到寺庙去。最是母爱无助。他伏在母亲肩头耳语,“我们如果跪着去求师父,他会原谅我们的。”

如此童言佛心,这位毕业于名牌大学的年轻母亲涕泪涟涟。与世外多结几日的缘,她愿陪儿一试。

冬雨敲打青阶。2009年12月初,九华山里小天台附近那一段清冷陡立的石阶上,天未旦,一母一子,两个模糊的人影,一步一跪,踽踽叩行。山上,温暖的大殿里,灯火通明,诵经的师父哪里知道殿外的一切,等殿门洞开,眼前的一幕,年迈的师父被深深震动。

一萍坐在床沿,一具空身。

师父登门时,他依旧失神无知。

一袭袈裟,一声佛号,揖礼以敬。住持门智法师庄严宝相。乍相见,不知缘何,一萍双膝一曲一下子竟跪了下来。是要儿心切,被佛门庄严所感,还是被师父身上那份慈悲与威仪具足圆满的气场所撼动,五味杂陈,他一时不知。

“还是那句话,你随时可以带他走。”师父重复着此前在电话里给一萍的承诺。

一萍在这里一住七日。他的想法是,一边等待儿子的回心转意,一边陪伴儿子做几日此生自己从未想过的功课——寺院“清修”。

次日凌晨五时,是一日里的“开静”时分,打板的声音山谷回应,“空——空——空”,这声音,有人类萌芽状态古村落时期的寂寥遥远。他起床,半小时后伴儿早课。然后一同过堂早斋。斋后,一同听师父开示。开示是儿子最开心时分,儿子会笑出声音来,傻傻地笑。

他从未见过儿子如此这般发自心底的会心笑,似熟睡中婴儿,又仿佛淡云无心出岫。这笑让他开心又同时,心碎。

上午,儿子去搬砖,从柴房的这一头,搬到开水房的那一头。年幼,师父让他每次只搬一匹,练的是体力与恒心。儿了拿出俗世里的好胜劲,非要再加一匹。他飞快地两端跑。这时的一萍便去劈柴,一大车木柴,先断成节,再劈成块,这些柴火寺院够烧一冬的开水。午后与黄昏,是休息与儿子看书的时间。他无言远观,只在等待做动员工作的时机。

有一晚,一萍见时机成熟便伺机去劝,孰料儿子一急,狠狠骂了他一句。这一幕刚好被一位常住撞见,后来师父知道了,师父并不动声色,须臾,他唤孩子搬来蒲团,跪香。“忤逆之人,天诛地灭。”师父道。“佛门不取不孝之子,父亲再不对,都不能顶撞,因为他是你父亲”。

蒲团有些大,小小的孩子乖乖地跪在上面,如同被点穴诵咒,寂然不动。那一瞬,师父身后的一萍竟长长舒了一口气。

那个吃饭总是很慢的小孩,那个偶尔会瞧不起人的小孩,那个方便后总是会忘记冲一冲的小孩,那个走起路来总是鞋跟在地上拖拖沓沓的小孩,父亲和母亲商议,暂时留他于此,反正小学寒假将至,让佛门的规矩,好好收拾一下这个被红尘娇纵的孩子。

作别寺院的那个清晨,原本以为从未离开过父母的小孩子会哭泣,但孩子并无不舍,他欢天喜地将父母送至山门,然后头也不回往里跑。小孩的身后,一地落叶,晨露未晞。

于山下的九华街上,父亲和母亲歇了两日,他们在等待儿子的回心转意。于南京,他们又歇了两日。原本只打算让儿子于此小住一时,不曾想,九岁的孩子至此不还,他再也没有回过那个曾于一个雪夜在窗下做过作业的家,那个有着俗世的欢声笑语的家。

此后,孩子的爷爷奶奶姥爷姥姥,姑姑姑父表姐表弟,家里几乎所有血亲相继出马来劝,但是,均无功而返,倒是相劝中的好几个,于此皈了依。

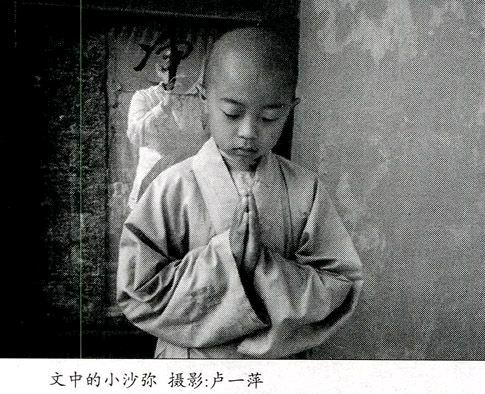

年前,在九华山中的这间卧于山中的大慈藏寺,与13岁的孩子——如今的小沙弥作别时,他递给我一封转交一萍的信。信中他写:

一萍父亲:你好!

除干活用的围裙外,物件皆已收到,谢谢你对我的关照,我很感激你能支持我出家。我从离开家到现在已4年,又一个月12天……

2014年1月10日

二

从合肥火车站出来,往右走十分钟,我搭乘上了上午十点开往九华山青阳镇的大巴士。细雨霏霏,车一动,雨丝在车窗上,流出一道道心事。

2009年的那个隆冬,一萍与我今天一样应该是在同一个地点搭车。一路上他问,请问去九华山的大慈藏寺怎么走?对,是小天台旁的那个寺院。谢谢!哦,还得再转一次车?

小沙弥忘不了的不是这一幕,是出发前夜,幼小心灵里的那个儿童版本的出走记:

11月25日,是新疆维吾尔族的古尔邦节。头一日,小学里排练了一整天节目,我当选了第四队的小队长,一直沉浸在次日要表演节目的情绪中。结果父亲搞“突然袭击”,要我跟母亲一起去旅行,我不同意,但为了完成任务,只能去了。

第二天临出门,还跟父亲“顶牛”,心里想着,不出去,不出去!

因大殿里不能出声,小沙弥拿过我的本子,在上面歪歪斜斜地写。

第一眼见到小沙弥是在那日午后在大殿。一位知客僧出来相迎,一大堆的行李旁,一个小沙弥一袭净灰的棉袍在不远处站着。直觉告诉我,他就是那个孩子,但是,想象中的孩子应该更瘦小更稚嫩些。“你是……”我不确定,一时语噎。

他走上前来,有同龄少年的那种冷峻青涩,身形颀长。他空空净净地看着我,一双手揖在胸前。“是。”他知道我所问。

从“不出去”到“死活不走了”,似一条长绳的两端,南辕北辙的两个终端。眼前的少年,当年在短短的几日内,在母与子被师父逐出山门、住在九华街上的旅店里,到底经历了怎样的一场力挺千钧的艰难拔河呢?

那晚,母子俩第一次到达寺院,天已黑尽,有人打着手电筒到山门处来接他们。常住们一直等他们到晚上八点才一起用斋。寺院吃饺子,他与母亲用完“药食”(晚餐)后,坐在原位上听师父开示。所在僧侣坐在一起,他坐在典座位置正好可以直视师父的侧面。内容依稀,故事模糊,只记得正对面的那颗头颅,那个身影无比高大的僧人,心中盛满了智慧。

“什么是凡夫?你丢掉了自己的本来心性却不知不觉,就是凡夫……”

“万事万物,一念真,一念假,一切皆真,一切皆假。只要一为当下,尽心做事,诚心做人,如是真心,他就是佛……”

是不是,13岁少年至今仍清清楚楚记得的这些话,当时就掳走了一颗童心。生命的疑问,生与死的疑团,最容易困住那个年龄段孩子。如若不然,这个孩子又怎会在山下被逐的日子里写下一个孩童缘起性空,最终成佛的故事?

——一位名佛慧男孩,自幼善念《大悲咒》,不久,战争爆发了,因佛慧曾经持咒的功德,山河破碎,而他的家园离奇完好。后来其父母遭遇土匪,同样因佛慧持咒的功德,恶者不攻自退。再后来,佛慧长大了,“相貌庄严,圆满……有一次,佛慧正在街上化缘,街上住着一位少女,她被佛慧庄严的相貌迷住了”,但佛慧决定出家,他要以佛法度他的父母,以及六道罪苦众生。他辞别父母,拜师精进,最终悟道成佛。

故事的结尾,九岁的孩子写:“佛慧的一生是充实的,佛慧的一生是圆满的。”

一个小孩以自己九岁的慧识,短短数日,就给自己“规划”了圆满的整整一生,并且他摒弃世间觉,不悖本心,义无反顾奔它而去。

那年父母走后,这个跨入空门的小孩第一步就遇到难题。最大的难题是生活自理。

那个冬晨,早课上殿经行(绕佛),年幼的他想小便又不敢做声,走着走着,师父讶异,哪来的一地水呀?一看才知九岁的小净人(准出家众)尿裤子了……师父让他赶紧去换掉棉裤。从小到大,长辈和家人所替他做的一切,如今要靠他自己了。

成为小沙弥的孩子依然保持着在家时的兴趣。他特别喜欢看地图,无论世界地图还是中国地图,一看能被迷到废寝,寺里晚上九点为“止静”时间,为此,他的台灯被没收,他用电筒看,电筒也被没收了。师父罚他跪,跪的是他身上的旧习气——“我执”。每个上午,除出坡之外,这个小净人还有一任务,十点半准时供佛。供佛在寺里是大事,一分钟不能误。供佛前大殿的每一只炉里要一一起香。那一日,他又因看书入迷误时了,师父罚他跪香,整整跪了一个下午,也不让吃饭,如同日本家喻户晓的那个小和尚一休,知错的他乖乖跪在堂前。

最难的是小孩子的天性偶尔会潜回红尘。

那年冬日,寺院来了一名小他两岁的小净人彤彤,初来山里彤彤想进林中看看,午后,两个小孩子瞒着师父就进山了。寺院曾见饥饿的野猪来觅食,隆冬季节,漫天大雪,所有的常住上山寻找,从12点玩到午后一点半,两个小鬼头自己回来了。这一次,小沙弥吃了师父的“竹板”。三张蒲团并在一起,人趴在上面,师父一下一下打,心里一次一次痛,板下的孩子嘤嘤泣,他打的并非这具肉身,是要打掉附着在这具肉身上的凡心——“妄想”心。

“妄想心”距离成年人有多远?距离眼前的少年,又有多远?这是不是师父特别怜惜这个小家伙的原因,一颗心还如婴儿般清透;同时也是不是这个孩子,当时“死活不走了”的原因呢?

初见住持门智法师,在刚到寺院那晚的“药食”时。窄小的斋房里,我面壁而坐,身后就是于转乘的出租车上已有所耳闻的“威仪具足”的门智法师。禁语,典座分餐。每一粒粮食都有因果,典座从身后将开水注入你餐后的空碗,本以为用作洗碗的开水,后来知道,让你荡一荡化汤喝掉。

餐后,面对面听门智法师开示。我的前面坐着几位比丘,小沙弥的位置正好在我的前面。师父眼风一过,“这几位弟子,就是我们寺院的全部常住……”

“你此行为何而来……”他话锋一转,陡然间有一种逼人之势,他看着我。

我当怎么回答呢?没有一次采访是这样开始的,仿佛一次小组会议,又仿佛一次法庭调解的现场陈述。那么,我所想象的采访又应该是什么样的呢?我拿“世间法”心下暗暗比对。

刹那间我明白,我的这次采访注定将不同寻常。小寺藏高僧,我听不到我要的相关“介绍”,一切只能靠一双眼了。

靠着这双眼,后来我看见,大殿壁上一处贴着一张常住作息时间表:

冬天:

4:45起床洗漱

5:00打板

5:30早殿

6:30过堂早饭

7:00闻师讲法

7:30背功课

8:00锻炼身体

10:00背功课……

夏日:

4:00起床洗漱

4:30打板

5:00早殿

……

15:00默写功课

16:00喝枣汤

16:10默写功课

……

20:15打板

20:30烫脚睡觉

这是你看得见的小沙弥一年四季的生活的全部定律。

我看见,在这里实修了“4年又一个月12天”的小沙弥,如今生活自律。早课时间,板声过后,有香灯师压平大大小小每一只香炉里的灰烬,起脚跟(恭敬佛的一种礼数),举香齐顶,一炷一炷香供在炉里。这时,大殿里面一定有一个人影倏地走过,他是小沙弥。他在摆放早课时要用的蒲团,成排成行地摆。早课时间临近,殿里的钟声鼓点密集起来,似万马奔腾,最后一刹,有如乐池的指挥一个空中急收。万籁俱寂。这时分别立于圣像两侧的小沙弥与另一名“维那”便开始他们的工作。维那一声“南——无——”,外面凛冽漆黑的整个清晨,都蓦然被惊动……

我看见在这一场惊心动魄的神圣仪式中,十三岁的小沙弥已接近那个乐池的指挥,他手中的鼓点,决定着我们整整一堂早课的节奏。

我也看见,上午,所有的常住或出坡,或扫雪,或诵经,或读书。每一只鞋印,印出一串崭新的雪路。下午,小沙弥会从斋堂的门后取出一长一短两根“钢钎”,扛着“钢钎”负重去转山。两根钢钎一根8公斤,另一根4.5公斤,这样的“经行”,每转一次一小时又八分钟。这是师父给年少的他布置的单独功课,师父告诉他,艰苦的修行离不开棒的身体。每次回到大殿门口,他会不经意做出一个扩胸又似大雁舒展飞翔的动作。

我还看见,小沙弥寮房门前的一张桌上放着他读了一半的《古文观止》,除了经书要诵读,《四书五经》《世界通史》《中国通史》在这里都是要慢慢学。我看见他在那张桌前给父亲一萍写信,他写:“我和以前已经大不一样,我原来好多习气:放任自己、傲慢、争风吃醋、小心眼……现在已经好些了。该剃头剃头,该打水打水,该搞卫生搞卫生,我现在还比以前爱干活了……对了,说说我现在的状况:身高1.62米,体重44公斤,一袋大米搬起来没问题,一只手拎12.5公斤水(一手一桶),我比以前棒了许多,现在敢跟别人掰手腕!”

在这里,我还有幸看见过一回住持“穿越时空”。

那日,不知哪位常住将一筐斋堂的垃圾,忘在了送子观音像的水池边。午后开示时,师父轻声问,一个常住起身解释,又一个常住起身解释,接二连三有常住主动肃立,最后,不知怎么连小沙弥也受到“牵累”。大家被罚集体跪香,在这些被罚跪的弟子中,有毕业不久的年轻大学生,有游经此地便留下持修的商界老板……这一跪,天色已黄昏,这一跪,我无意间被露在了第一排。抬头不是,退出不是。进退维谷。

师父雷霆万钧,大怒于形。

“好小的一桩事呀。”我暗忖。后来知道,师父生气的缘由不为那一筐垃圾,

是自己的一个个弟子当下不由“本心”说话。“算什么修行人?证什么悟?”他怒喝,就差执杖。

唐代禅师临济玄义,当年常以“怒喝”接引弟子,同时代的禅师德山宣鉴,常以“棒打”开悟学人。《五灯会元》里有记:“道得也三十棒,道不得也三十棒。”著名的“德山棒”、“临济喝”,不曾想,颠颠踬踬于空门两三日,自己竟无意间一脚跌入历史一隅,跌入到一段当代佛门公案。

我还看见,短短三二日,山泉与山风,加之了无心事,自己的气色明显好转。我看见,殿后的寺院菜圃成行成垄;竹枝对剖的原始水槽,如嘴角一般弯弯向上接引瓦当下初溶的雪水……我看见沿寺庙石阶远方再下行,是九华山著名的肉身殿,看见远处雪溶后的翠绿山色中,明黄的一座座寺院——几十座吧,漫山遍野,又仿佛散落云间。

当然,还有许多东西是我看不见的,比如佛家所讲的“言语道断”;再比如,心静如镜,雾来则印,雾去则空——那一份空空淼淼。那是人类“前尘”所积攒而成的一道看不见的“门”,重门深锁,密码一设千年万载。眼前的寺庙——世间的每一座寺庙、每一间禅房,还有北大、清华一位又一位住在北京龙泉寺、住在辽宁海城大悲寺里的那些博士、学者、IT精英、企业家、画家、医生、记者、工程师,以及如今西方的一些有识之士,都在解……

我下山时,小沙弥又在跪香,不知触犯了哪条清规。殿外,冰帘剔透。

三

与小沙弥一同在山门的石阶上扫雪,那日,我随口问:“你眼中的师父什么样?”

“我师父”,他略一思索:“格局好。”

“我们明天要去见你母亲,可有话要捎带?”

“希——望——她,好好修行,不要‘虚荣了……”

这里的“格局”,当指一个人的精神维度与向度吧,一个13岁的小沙弥竟能以这样的视觉去审阅人间?无论同门同修,还是曾经俗世里曾经的母亲,对一位长者又以这般遣词来“剖析”,前后二者,均让人匪夷所思。

我带着一份别样的心思上路。

小沙弥的母亲安单于九华山下的一间女众寺院——慈仁寺。因山上太过寒冷,鉴于体质缘故,听说师父允诺她下山过冬。

庵院很远很偏,天下着细雨,小沙弥的母亲和慈仁寺的当家师父妙琳一同来九华街上接我。

庵院,明黄一爿,黄昏里,仿佛一支牧笛,遗忘在漠漠冬田。

行驶在无际田垄间,远处山廓隐约,送我们的车在庵院的山门前停下。一只黄狗晃出来,它不住摆尾。两位尼师同时唤着它的小名,他们仨,是这个尼姑庵的全部“常住”。也就是说,在小沙弥的母亲没有来到这里之前,这是一间只有一位当家尼师清修的女众道场。

一个人,一个灵魂,一匹雾帘。当年,从哈师大中文系毕业的女子是否已窥到了这份人之寂寥,于是喜蓄长发的她与家人不辞而别,独自去了新疆。有人说,所谓美人,以玉为骨,以鸟为声,以诗词为心,她是配的。在新疆,她邂逅了后来成为孩子父亲的四川籍新疆作家卢一萍。

初见相约旅行的那晚投宿,因为用水不便,一萍为她打来一盆滚烫的洗脚水,她感动得直夸一萍好,一萍一个顺势:“那你就嫁给我吧。”她没有迟疑,两人径直下楼,她给她的家里挂了电话,电话的那一端,她慈爱的父亲道:“丫头,你当年去新疆我们都管不了你,又何况你自己的婚姻大事?”

人,不在女人的子宫里,便在大地的子宫里,她是在什么时候感到,连爱情都不能挤走的那份关于人类存在的母题已然袭来?是在那个小生命乍来人世间之后吗?不知从何时起,她开始重新思考儿时自己曾纠结不清的那些个问题——命运归属。同时,还有人自身的那些个障滞,又该怎样去逾越。

她开始在哲学、在诗歌里拼命寻找答案。那些岁月里,作为文化记者,作为自己定位的“丝绸之路上的一个漂泊者”,她前前后后写下了二百多首诗歌,其作品获奖无数。

灵魂需要一个答案,她似乎已深陷形而上,后来她发现,哲学与诗歌仿佛已无法解答这些疑问了。那一时期,她在自己的文字中徘徊:问题在交叉路口显现/两条小径写成了“人”/鲜花的路/通向无忧无虑的森林/遍布荆棘的那条/则通向人间……

古代的医学、哲学也都去宗教里寻找答案的。她纵身一跃,想要超拔出俗世。慢慢地她发现自己的心在开始苏醒:香气让这条小巷显得拥挤/物质上的香气/逐一充满/与她擦肩而过的人/像一个菩萨/在此布施……/这个空间/没有一朵花出现/这个空间/空无一人……

最喜她饱含情深的这一首:

小孩 你病了

才显得乖顺

头垂在我的胸前

洁白的羽毛

无依无靠

……

你穿着我 一个大人的衣服

显得更加纯洁与可爱

抓紧我的手

你就不会消失

……

只要爱着 你就不会消失

并重新升起在午夜的苍穹

用你的光芒返照我

一个和你一样

依靠童话来度日的儿童

(——选自小沙弥母亲的诗集《果实与野兽》)

她的出走只是时间问题。这位于精神世界以秋水为姿的女子,在她看来,人世间仿佛没有一把尺子可以丈量出时间的深度,或许也没有一种人生,不是在被一误再误。但是她丝毫没有察觉到的是,比自己更先拿定主意要“回家”的,竟是时年只有九岁——自己诗中那个“有着洁白羽毛”的小孩。

妙琳师父延请我们入内。庵院虽小,但是有法度庄严的山门、大殿,有一楼一底的素净小楼。一旁一弯月形的放生池里,几尾小鱼儿入定一般地冬眠。

药食,我们食用的全是当家师父在自家菜圃里种的有机菜蔬。清清的菜香,没有人间辛辣。不知为何,仿佛这山下比山上更冷,似没有大山作屏障的缘故,我的双手双脚不多一会儿便失去了知觉。小楼一楼为斋堂,二楼为寮房。妙琳师父建议我们回到寮房去聊天。

寮房里刚好有两间中人床,我很乐意被安单与小沙弥的母亲同住。

她坐在一个长方形烤火箱里的小凳子上,这种烤火箱九华山里几乎家家户户能见。她的跟前,一张短几上,一尊佛像,一杯净水,一盘贡果,一台笔记本电脑。

薄眉,铅华尽洗后的成熟娇好的一张脸。语止时,嘴唇会心思缜密般微微蹙紧。“菩萨畏因,凡夫畏果,犯错误,不知道,若干年后,才结案,你怎么承受?”她转过脸望着床上的我。

俗世的母子,转瞬间成为同修道友,孩子尚小,一位母亲该犯的与不该犯的“错误”她都犯了。比如,孩子与别人打架,她会护着他包庇他;再比如,孩子住楼上,楼上没有水,厕所有异味,她会去代为收拾;再比如,师父让孩子锻炼身体,她会担心强度大了孩子受不了……,仿佛她怎么做都不对,她与师父对孩子的影响仿佛总是反着劲儿。

母子同门修行,亲情成了最大障碍。棒喝,跪香,小沙弥在前,“罪魁祸首”的她在后。那日,师父跟她谈:你母子二人,我只能救一个。母亲溃决了。

慈仁寺是小沙弥的母亲在这九华山里落脚的第四家女众寺院。她驻足时间最长的一家庵院在山顶——真如庵。海拔1100多米,那是九华山上海拔最高的女众道场。许多背包族从后山爬上去,住一夜,品一盏禅茶。那里的茶,山风拂一宿,手温“抛茶”发酵,再自然风干。品那种白茶,据说是一种超级享受。在那里,她学会了做茶,也学会了做斋饭。六七个人的庵院再加上游客,每日里她忙得不可开交。

忙碌中,她开始去悟人的本来面目,开始试着扬弃“妄想心”去做日常事。

她曾在她去的第二个道场看见一位六十多岁的老尼“抛茶”,她一边抛,一边问:“我是谁,谁是我?妈妈没有生你时,你是谁,妈妈生你之后你又是谁?”后来她也曾试着于晨曦里的佛前腼腆自问:“念佛的是谁?谁在念佛?”所谓佛心呀,原来是一场不知不觉的光阴丢失……

那晚,夜如素玉,妙琳师父用肘推门进来,一盆晶晶亮亮的葛根羹捧手中。这羹,有儿时吃过的莲藕羹的清香,我嗅了又嗅。

这可是《诗经·周南》里所吟的“葛覃”?葛藤可织布,粗布细布随伊织,诗中的女子极目远眺,“葛之覃兮,施于中谷,维叶萋萋。黄鸟于飞,集于灌木,其鸣喈喈……”那女子其实心思并不在一帛一锦上,早早跟随有妇德之师学得技艺,早早出嫁以了却父母的心事,“归宁父母”。

时过境迁,而此时我的眼前,曾经有着美好归宿的两位女子,曾经俗世里的两位好母亲,这一对心灵同烛的尼师却早在俗世之外。

这里已往生的前任住持,据说是这个当家师妙琳的生母。生母年轻时负气出家,这一别便是一世。当家师后来认了晚年的生母,她整整护持了师父十年。接过衣钵,是在两年前,她不能眼见老住持孑然持守了一生的道场没人续香。

翌日凌晨,小雨。妙琳师父准时打开山门,晨钟袅袅,大殿里灯火辉煌,她回到厨房去执典座。这时,小沙弥的母亲起床下楼,她一炉一炉,一炷一炷起香,撩一撩宽大的僧袖,她顶礼,顶礼毕,跟前列着五件法器——大罄、大木鱼、小木鱼、铃鼓和引罄,她持起相应的锤、棒、杆,手起音漫……

此时,山上的小沙弥,也正当是早课时分。

四

静能生慧,佛家说。

我没有将小沙弥写下的“好好修行,不要虚荣”笔记本给他母亲看,但我相信,修行人一定有一种特殊的洞察力是我们常人所不能及的,否则我一回到成都,为何就收到小沙弥的母亲发给我的那一组微信:

——在你的文章里,我应该是一个忏悔者,可惜我不能把我做的错事一一讲出来。但有一件必须说,我这一次是为何被师父(门智师父)赶出来的?我上山去真如庵取东西,山上待五天一声不吭……师父能不急吗……

——我都没有当面跟你讲,这就是我的“虚荣心”和“妄想”在作怪。我与之搏斗很辛苦……我每次离开师父的原因都是犯错误被赶走的,儿子只是一小部分的原因。母爱是自私的,然而害生于恩……

——我虽出了家,但没得法,没入道,还不会修行。修行是一件很难的事情,和自己的业障,习气搏斗很难……是师父让我看到了自己的真面目,所以说师恩难报……

我忽然想起那日在慈仁寺,她坐在烤火箱里与我说话的那一幕:“佛法在恭敬中,你知道吗?心不诚,经不起磨砺,悟不到自己的本来面目,人是无法清净的。”她转向我,仿佛在照一面她看不见的空气中的镜子。

当人格缺陷、精神危机成为一个时代的公共话题的时候,一个同样有着“洁白羽毛”的女子,却在天岸的池塘边一再浣洗衣裾。

大抵,这样的女子原本只是人间客,是《搜神记》中那个曾经流落人间的“羽衣人”:

豫章新喻县男子,见田中有六七女,皆衣毛衣,不知是鸟。匍匐往,得其一女所解毛衣,取藏之。即往就诸鸟。诸鸟各飞去,一鸟独不得去。男子取以为妇,生三女。其母后使女问父,知衣在积稻下,得之,衣而飞去。后复以迎三女,女亦得飞去。

那只鸟,复得自己的羽翼后,没有须臾的留恋,即飞往天边。之后,她踅回人世迎走了自己于凡间的孩子。与这个古老神话不同的是,现实版的“羽衣人”——曾经的女诗人,儿子先回了天边,之后,母亲款款飞去……

现实中,我们精神上的那件“羽衣”的失落,又当去何处才能觅得?

那日,我去给一萍送小沙弥让转交给他的信,在成都城北最后一段老城墙的不远处,我将小孩的信交给他。百米开外处,是他的住家。家里有一张第一次采访时我见过的童画——彩虹图(小沙弥称此画名“地球”。为了纪念一场俗世的父子情缘,一萍特将此画放在了其新近出版的小说选《帕米尔情歌》封面)。蔓草纹镀金的镜框隆重地框着那幅画,画下,压着这个家庭当年一对伉俪的结婚照。

镜框下的墙面,拉美文学专家赵德明当年赠送的一只布偶鸳鸯,尚艳丽如新。不同的是,如今紧临电脑的孩子照片旁,多出另一个小孩照片——小沙弥的弟弟。据说一萍如今的夫人是妻子出家前给他介绍的。

在佛家,“坛城沙画”作品,也会用这样的隆重边框郑重压边。繁华世界——一个人的躯体、一个寺庙、一座王宫、一座城市、一个念头、一个幻景、一个世界,穿袈裟的高人取瑰丽的七彩沙子,一粒一粒地堆砌,历时半月一月甚至更久的时间,所有的视线所有的目光都在见证,但是,理想之国一旦筑成,这件心血之作,即被毁于顷刻,每一粒细沙再次归于河流……

性空、无常,繁华世界,不过一掬细沙。

我听见我跟一萍说:“孩子的那幅画,让我想起了‘坛城沙画。”