文南词与黄梅戏正本戏唱腔比较研究

——以主腔[平词]为例

唐彦春

(安庆师范学院 音乐学院,安徽 安庆 246133)

文南词,原名文词腔、文曲戏,是在皖、鄂、赣三省毗邻地区形成的一种民间戏曲形式,剧种名称是取其主要声腔(文词、南词)的首字组成,原系湖北黄梅一带的渔鼓小调,后传入安徽,流行于安徽东至、宿松等地。黄梅戏,旧称黄梅调,前身是流行于湖北黄梅、安徽、江西等地的黄梅采茶调和民歌,后吸收了其他多种艺术形式,逐步形成的戏曲剧种。文南词和黄梅戏有“姐妹腔”之称,它们流传区域相同,在发展的过程中又相互借鉴,有很深的渊源和联系。

文南词的唱腔有正本戏主腔和小曲两大类。正本戏主腔有 [文词]、[南词]、[平词]三类,近似板腔体结构。[平词]的行腔风格较为古朴,板式有[平词四板]、[平词正板(平板)]、[平词数板(跳板)]、[平词对板]等。 黄梅戏的唱腔大致可分为[花腔]、[彩腔]和[主调]三个系统。[主调]是黄梅戏中最重要、最有代表性的一个腔系。[主调]基本上是板腔化了的声腔,包括:[平词]、[火攻]、[八板]、[二行]等。 [平词]又名[平板]、[正腔正板]、[正腔正唱],是正本戏中(包括部分小戏)使用率最高的唱腔。板式有 [女平词]、[男平词]、[快平词]、[平词对板]等。 本文拟从二者正本戏主腔中选取同名唱腔——[平词]为切入点,对比其主要唱腔的异同和关联。

一、音乐形态

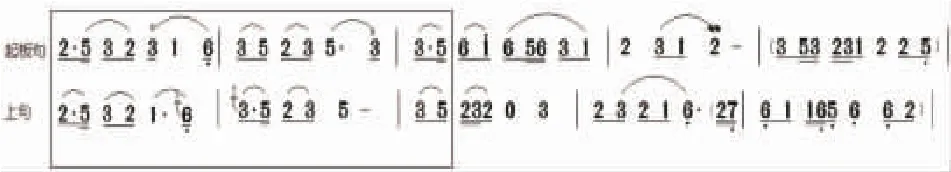

首先,文南词和黄梅戏的[平词]唱腔各板式的音乐结构、演唱速度、擅长表现的场景等有所不同。下面选取两个唱段,通过谱例分析来对比二者之间在音阶调式、旋法、音乐发展手法及结构、演唱风格及形式等方面的异同。如文南词《花亭会》秀英唱段《何日里得团圆》(下称《何》,谱例见《中国戏曲音乐集成(安徽卷·上)》,中国ISBN中心出版,1994年版,第891页)。

这个唱段运用了文南词[平词慢四板]板式,由起板句、下句、上句和落板句四个腔句构成。四个腔句的句幅相近。

又如黄梅戏《岳州渡》陈氏唱段《我好比一冤鬼飘飘荡荡》(下称《我》,谱例见《黄梅戏音乐概论》,时白林著,人民音乐出版社,1989年版,第189页)。

这是一段黄梅戏的[女平词],也是相同的四个腔句,句幅变化较大。

这两段唱腔都采用了4/4拍和慢速的演唱速度,这往往多用于叙事、抒情的唱段。从润腔特点看,二者都运用了波音这样的处理,但后者还运用了很多前倚音和较为明显的一字多音 (见谱例中唱词“鬼”和“飘”所对应的曲谱),声腔更细腻婉转。为便于直观地分析,现将两个唱段音乐形态方面的基本信息列表对比如下:

表1 两唱段音乐形态对比

从上表的统计来看,《何》、《我》两唱段总体上表现出来一些相同的特征,但二者的音乐形态还是有各自不同的特点。

1.音阶调式方面。两个唱段都是采用五声音阶,在所选唱段中无偏音出现,只是《何》的上句出现变宫(见《何》谱例中 *所示),但其以经过音的形式出现在间奏中,不在唱腔句之内。每句的结束音除起板句不同之外,其余三句都相同。通过前面的谱例对比分析可以看出,每个腔句都有围绕商、羽、徵三音进行的明显特征,加之多数腔句以徵音结束的作用,因此这两个唱段都是非常明确的徵调式,两唱段都以调式主音作为结束音,而商、羽、徵三个音成为支撑徵调式的核心音级。

2.旋法。结合谱例及图表分析不难看出,《何》唱段四个腔句的音域起伏较为明显,在落板句达到一个半八度,除上句较为平稳外,其他腔句较多地运用了四度及以上的跳进,四个腔句共十六处(见《何》曲谱下方直线括号所示),并且运用了多处明显连贯式的下行和上行(见三处圆圈所示),旋律线条起伏较大。《我》的每个腔句的音域都在八度以内,并且起板句和上句的旋律音之间的连接都是以三度以内的音阶式进行为主,四度及以上跳进计十三处,起伏不大,曲调进行都是小波浪式的线条。

3.音乐发展手法及结构。上面两个唱段都是四句体,运用了我国传统音乐常用的起、承、转、合结构,通过比对句幅可以看出,二者也都是非方整型的收拢性乐段。其中《何》段前三个腔句长度无明显变化,而在落板句中由于最后一字的拖腔使得这一腔句的四小节结构扩充至六小节,并改变了原有的规整腔句,《我》段四个腔句结构则更加灵活,根据唱词和情绪需要,后两个腔句做了明显的紧缩处理,表现一种类似念白的效果。在音乐发展手法方面,《何》段运用了变化重复的手法,第三、四腔句是分别将第一、二腔句的音乐素材前半部分重复,后半部分加以变化而成。如《何》起板句和上句:

上例中在长方形里面的部分除起板句所标*两音外,其余完全相同,下句和落板句也是如此。《我》段也运用了变化重复,但手法则不同。如《我》起板句和下句:

上例中不规则图形标示之处可以看出,腔句中间和结尾部分都以羽到徵这样的解决作为结束,中间处强化停顿,每一腔句形成较为规整的两个部分,而结尾处更加强化了收束和终止的稳定感。除上句作为“转”句的一种开放性变化外,其余三个腔句皆同。相比而言,《我》的唱段上句“转”的功能体现得更加明显。

4.演唱风格及特点。这两个唱段都停留在自然音区,所以演唱时皆以真声为主。根据前述曲谱分析,《何》段润腔较少,只有落板句最后一字的唱腔有拖腔,强化一种语气的收束,四个腔句均无过多变化,因此较为古拙朴素。《我》段除上句基本无润腔,表现出一种宣叙或类似念白的特征外,起板句和上句均有超过一小节篇幅的拖腔,润腔和拖腔都较前者多,所以演唱的风格更为灵活,表现力也有所加强。

二、板式和体式

文南词和黄梅戏的[平词]唱腔除了音乐形态方面有异同外,二者在板式、体式方面也表现出更多相似之处。如板腔体式特征,文南词《何》的这段唱腔采用的板式是[平词慢四板],黄梅戏《我》的唱腔为一段[女平词]。所谓“平”,有平和,中正之意,因此这样的板式适宜表现叙事或抒情的内容。下面从唱词、字位和词腔对应等方面对二者进行比较。

1.唱词结构

《何》、《我》两段唱词以十字句为主体。

例1:玉兔升/月朦朦/夜园幽静(罗),

想文举/思亲人/愁添几分(罗)。

指望他/能夺魁/金榜题名(罗),

何日里/得团圆/明月东升(奈)。

例2:我好比/一冤鬼/飘飘荡荡,

心中/只恼恨/阮东生贼强。

启程时/我也曾/禁子来讲,

请公公/带我的儿和女/来会亲娘。

以斜线为界,上两例中唱词结构均为3+3+4式组合。例1为《何》的部分唱词,共取四句,每句的唱词规整对称,偶数句押“定字韵”,因为安庆语音中,只有“en、in、un、ün”四个韵母,而无“eng、ing”两个韵母,所以出现了“声申”不分的现象;例2为《我》的部分唱词,也取四句,除第二句结构略有微调,第四句唱词字数根据剧情需要有扩充外,其余二句也是规整结构,四句都押“上字韵”。两段唱词都是押平声韵。

2.字位形式

在例1和例2中,斜线所标示的停顿称为一个词逗,词与腔的对应程度在板腔体唱腔中有一定规律并最为重要。每个词或词逗在唱腔中的位置,即字位,决定了板腔体唱腔的特有的结构[1]6。《何》、《我》两个唱段采用的[平词]唱腔都属板腔体式,因此其字位也有相同的特点。我们仍以这两个唱段为例来对比二者的字位形式。在前面所列四个谱例中,通过逐一对比可以看出,两个唱段的每个词逗多是起于板上,其中《何》的四句无一例外,结构匀称规整,每句第一字唱于板,最后一字落于眼,《我》的四句中在下句、上句的第二个词逗和落板句的第一词逗起于眼上,谱例见下:

其余九个词逗都起于板上,四句的末字均落于眼,这种变化显然是基于情感表现及语气加强的需要。二者相比后者虽略有变化,但仍可以看出二者共同的字位特征即都起于板落于眼。

3.腔逗、腔句和间奏

腔逗是唱腔中有明显间歇感或终止感的最小结构单位。由一个或若干个腔逗构成一个腔句,由上、下两个腔句构成一联,由若干联构成一段完整的唱腔[1]3。通过综合分析前面的谱例,可以看出《何》、《我》两唱段的每个腔句都有两个腔逗,第一腔逗和第二腔逗之间有明显的停顿感,对应唱词都是在第六、七字之间,而且两腔逗的长度较为对称,尤其是《我》这个唱段,腔逗之间都是以固定的音调进行作为节点,把每个腔句明显地划分为两部分。腔逗之间除《我》的起板句有锣鼓间奏外,其余均无间奏。腔句之间基本都有间奏,《何》为管弦托腔,《我》为大锣、小锣和钹等几件打击乐器伴奏,这是黄梅戏传统的锣鼓点,可以看得出来《我》这一唱段为黄梅戏早期的唱段,其中穿插的锣鼓点较多,而胡琴托腔是后来逐渐形成并加入的。

4.字、腔对应关系

本文所选《何》、《我》两唱段皆为两剧种的早期传统唱腔,《何》唱词中的每一字对应唱腔的音不多,两到三音居多,《我》相对而言一字多音情况较前者明显,前者叙述性略强,演唱时依字行腔,突出字声,具有铿锵有力的特点,而后者演唱时依腔带字,依情带腔,更侧重抒情性的特征。

三、文南词和黄梅戏[平词]其他板式比较

通过比较,文南词和黄梅戏[平词]唱腔虽然在音乐形态和体式、板式方面有不同特质,但两个剧种[平词]唱腔其他板式如[正板]、[对板]等还有很多相同之处。

1.文南词[平词四板]、[平词正板]与黄梅戏[男平词]、[女平词]

这几种板式唱词为七字、十字句,或等长或不等长,多运用的板眼形式为一板三眼或一板一眼,演唱速度多为慢速和中速,长于表现叙述或抒情,皆为徵调式。文南词[平词四板]所谓“四板”,即四个乐句循环往复,俗称“四句头”,具有起、承、转、合的结构特点。唱词为十字句[2]869。黄梅戏[平词]的基本曲式结构,不论男腔或女腔,都是由四个不等长的乐句构成。即起板句、下句、上句、落板句,形成了起、承、转、合的结构[3]187。[平词]是起了腔之后就用上、下句式的结构,采用变化重复的手段演唱,因此 [平词]形成了板腔体的结构[3]191。黄梅戏[平词]的这种上、下句结构,其音乐发展手法和文南词 [平词四板]、[平词正板]有异曲同工之妙。如黄梅戏《蓝桥会》中《相公不必将我问》这一[女平词]唱段,《蓝桥会》中[男平词]唱段《年年有个三月三》等,文南词《陈妙常追舟》中《追潘郎》的一段[平词正板](谱例略)等,都是由变化重复的上、下句结构串联腔句。

2.文南词[平词快四板]、[平词数板]与黄梅戏男、女[快平词]

除上述几个板式之外,文南词和黄梅戏的 [平词]唱腔中都有快板板式,如文南词的[平词快四板]、[平词数板]与黄梅戏男、女[快平词],从板式名称中可以看出都与“快”有关,这几种板式旋律简朴,字多腔少,唱念常交错运用,句幅较短,句式灵活,多用一板一眼或有板无眼的板眼形式,多见运用于抒发欢乐、激动等情绪的场景。如文南词《陈妙常追舟》中陈妙常与潘必正唱段 《听一言错把潘郎怪》即运用了[平词快四板]板式,表现二人言开释怀的欢乐气氛,而《卖茅柴》中《街上的姑娘把言开》这一唱段则运用了[平词数板]板式,演唱诙谐、风趣,极具跳跃的特点。黄梅戏《凤凰记》中张孝唱段《张孝生来命刚强》就运用男腔[快平词]板式来表现张孝听闻后母得病着急的心态和情绪,《荞麦记》中三女儿唱段《是是是来明白了》这段唱腔也运用[快平词],亦说亦唱,恰当地反映三女儿对母亲截然不同境遇的嘲讽之情。

3.文南词和黄梅戏[平词对板]板式

文南词和黄梅戏的[平词]唱腔中都有[对板]板式,多用于男女主人公或两个角色之间一唱一和或一问一答这样叙述、抒情的场景。这种板式在实际运用中往往每个角色的腔句是以变化重复的形式出现,如果是男、女腔的对唱,则还存在调式之间的频繁转换情况。如文南词《抢木匠》中大婶和王木匠对唱的唱段《劳动致富理直气壮》,大婶的每个腔句基本都由一个相同的音乐主题开始,中间部分有变化,而王木匠的唱句也是这种情况,只是两个角色在对唱时的每个腔句结束音有所不同,大婶的腔句都结束于商音,王木匠的结束于羽音,这样就形成了角色的对比特点。又如黄梅戏《蓝桥会》中蓝玉莲和魏魁元的对唱《魏魁元走上前拽住桶环》,这段唱腔中有几次二人演唱[平词对板]段落,魏魁元(小生)的唱句基本为同一音乐素材的完全重复,蓝玉莲亦同,但由于剧本中主角由男女分饰,因此男腔采用bB调,每一腔句落于宫音,女腔采用bE调,每个腔句落于徵或宫音,以落于徵居多,且多以各自的上主音下行级进到主音作为结束。

4.文南词和黄梅戏[平词]唱腔的补充腔句

为了表现复杂的戏剧情节和人物感情的变化,戏曲工作者总结归纳了一系列便于掌握又带有某些程式性的情绪乐句,作为唱腔基本腔体的补充,这些腔句被称为补充腔句,他们往往都具有各自不同的表现意义。在文南词和黄梅戏[平词]唱腔中都有这种补充腔句的运用。如作为整个唱段开始乐句的起腔,多具较为稳重、安静的特点,两个剧种都称为“起板”。又如有的腔句,多为人物在台上跨步走动、戏剧动作或思路转移等设计,文南词和黄梅戏都有 “行腔”。再如一些腔句为表现激动、悲伤、哭泣等情绪,可用于唱腔开头或中间,多为散板演唱,结构可以是整句或半句,文南词[平词]唱腔中有“哭嚎啕”,黄梅戏称为“哭板”;另外尚有导板、落板等多种补充腔句,不一一枚举。

四、余论

文南词和黄梅戏都有[平词],并且都是正本戏的主要唱腔,它们有共同的板腔体音乐特征。两剧种同源于鄂东北,发展于皖西南等地,除了音乐形态、体式和板式等方面的相互影响之外,共同的方言对它们声腔、演唱特点的形成也有重要的影响。例如文南词与黄梅戏的“面”、“上”相通、无“eng、ing”韵母等韵辙特征即是源自安庆方言的发音特点。

从主腔音乐及板式上看,文南词和黄梅戏多有相同之处,但追溯到腔源、腔系,二者各有源流。文南词是源于民间说唱音乐的戏曲剧种,这类戏曲剧种的音乐源头主要是明、清时期的小曲(俗曲和俚曲),当时人们对这种音乐形式十分喜爱,后逐渐发展,衍化成戏曲剧种。黄梅戏是源于民间歌舞与山歌小调的戏曲剧种,其唱腔来源有四:一是来自民间小调,二是来自民间歌舞音乐,三是来自说唱音乐,四是来自古老的声腔或兄弟剧种[2]8。随着黄梅戏剧种的发展,这些变化了的民歌或歌舞虽依稀可见,但已经不再是重要组成部分了。两个剧种的腔源虽有不同,但都有来自民间说唱曲艺的成分,从二者的表演形式、音乐特色和声腔特点来看,文南词应属于滩簧腔系统,[南词]即是江南的小曲传到北方后,北方艺人为区别当地的俗曲而冠名的,因此其音乐兼具南北特点。黄梅戏则具有鲜明的打锣腔系特征,这是一个涉及近四十万平方公里内一亿多人口、八个省区、几十个剧种的戏曲声腔系统。它发源于鄂东北,流布于长江中下游,是一种锣鼓伴奏人声帮和的地方性戏曲声腔[4]87。

作为姊妹剧种,文南词和黄梅戏不仅有着共同的发源地、流传区域,还汲取了相同的文化、语言滋养,在共同发展的历史过程中还相互影响,很多黄梅戏剧团和文南词的业余剧团在演出时将两剧种的唱腔杂糅互用,改编和创造了大量经典唱段和剧目,流传非常广泛。尽管如今文南词的发展和黄梅戏无法同日而语,但作为民间传统艺术和非物质文化遗产,保护和传承文南词仍然应当引起我们足够的重视。