劳动能力、主观幸福感与新生代农民工弱势保护*

——城市缺乏对弱势新生代农民工的保护机制

董明媛 胡宏伟 路红红

(1 武汉大学社会保障研究中心,湖北武汉,430072;2 华北电力大学,河北保定,071003)

劳动能力、主观幸福感与新生代农民工弱势保护*

——城市缺乏对弱势新生代农民工的保护机制

董明媛1胡宏伟2路红红2

(1 武汉大学社会保障研究中心,湖北武汉,430072;2 华北电力大学,河北保定,071003)

伴随我国城市化进程加快,新生代农民工生活水平提高的同时幸福感问题凸显。调查分析发现,劳动能力较差者的主观幸福感较低,二者呈负相关,回归分析表明健康状况对其心理问题具有显著、稳健的负向影响,这进一步说明劳动能力较差是降低主观幸福感的重要原因。针对这一结论,立足弱势新生代农民工保护机制的构建,在劳动就业与社会保障等环节增加对这个群体的关怀以助于提升其劳动能力,进而增强其主观幸福感。

弱势新生代农民工;劳动能力;主观幸福感;保护机制

一、研究背景及问题提出

人口流动政策的放宽、农村生产力的发展及农村生产方式的改变使得农村大量剩余劳动力自由流向大中城市,这些离开家乡和土地到外地谋生的农民工群体顺应了城市化建设的潮流、在城市化建设中不可或缺。全国总工会在2010年3月至5月的一份研究报告中指出,“据国家统计局公布的数据:2009年,全国农民工总量为2.3亿,外出农民工数量为1.5亿,其中16岁-30岁的比重为61.6%。”[1]可见,伴随上一代民工潮的减退,以80、90后为主体的新生代农民工逐渐成为进城务工人口的主要组成部分以及城市化与现代化建设的重要力量。随着我国改革开放进程的加快,城市化取得突破性进展、居民生活水平不断提高。一个国家的发展壮大不仅体现在经济发展与物质追求总量的增加,还表现为国民生活结构的调整与重建,居民的心理和精神状态也会随之调整,提高生活满意度成为居民奋斗的又一目标,故城镇居民的生活质量与幸福感被提上日程。追求幸福生活、实现人生目标也是新生代农民工进城务工的主要目的,而且其改变生活现状、追求幸福生活的愿望更加迫切。

幸福感是一种生活体验,即影响生活各个方面的正向因素得以实现的同时负面因素得以避免。影响居民实现幸福生活的因素较多,零点调查的《2010年中国居民生活质量指数报告》表明身体健康、家庭和睦、经济无忧是城乡居民幸福生活的三大源泉。[2]这表明,身体健康对幸福感与心理满足感有一定影响,对新生代农民工而言,以劳动能力为首要指标的身体健康状况成为其获得主观幸福感和满足感的前提。然而弱势新生代农民工并未从社会保护机制得到所需的关怀,其自信心受挫、生活期待落空、归属感缺乏且幸福感较弱,这进一步阻碍了这个群体顺利融入城市社会。关注弱势新生代农民工的劳动能力与主观幸福感有助于探究阻碍其顺利融入城市的因素并提出有针对性的解决方案。充分发挥社会保护机制的作用,缩小弱势新生代农民工与城市其他群体间差距,减轻弱势新生代农民工心理负担,增进其与城市市民的接触和交流,使这一群体更加顺利地融入城市生活并得到市民认可,这对社会保障机制的完善、新生代农民工群体整体生活质量的提升以及和谐社会的构建意义重大。

基于上述研究背景与研究意义,通过微观数据分析,从劳动能力(通过健康状况变量来反映)入手,以新生代农民工的主观幸福感(通过心理问题变量来反映)为研究视角,采用计量经济学方法检验劳动能力和主观幸福感的关系,数据源自2011-2012年华北电力大学在北京、上海、广州三地的实地调研,采用分层随机抽样法选取样本,问卷针对新生代农民工身体健康状况、心理问题、工作时间、经济状况及其对居住环境满意度、参加社会保障状况与意愿等情况进行的调查,回收的有效问卷数目为513份,其中根本研究主题密切相关的有效问卷数为480份。

二、文献综述

西方学者主要从哲学与心理学两个角度研究幸福(happiness)。古希腊哲学家德谟克利特认为,幸福就是趋利避害、追求快乐。古雅典政治家梭伦将人的幸福概括为中等财富、身体健康、心情愉快、好的儿孙、善终五个方面。[3]可见,这两位学者主要将幸福定义为人的感性欲望的满足。英国功利主义哲学家边沁将感性幸福观发展为功利主义幸福观,“认为幸福即为个体所产生的快乐与痛苦之差,两者差值越大幸福水平越高。”[4]而柏拉图一直倡导节制的美德,他认为一个真正幸福的人,是应该生活在理性世界里,通过节制自己的情欲和享受,用智慧去追求最高的善。[5]这可以说是一种理性主义的幸福观。此外,还有一种宗教领域的幸福观,如奥古斯丁认为以爱上帝为快乐的幸福是一种至高无上的幸福,“谁拥有一个恩典的上帝,谁就是幸福的人。”[6]虽然这种幸福观信仰的是未被证实存在的虚无,但是它仍然给予人们一种追求幸福美好生活的向往。随着社会与知识体系的不断发展完善,幸福学的研究逐渐成为人们精神领域具有重要价值的研究成果。中国自古以来也有关于幸福的理论研究。孔孟之学“对人生幸福观的理解是积极有为的,诠释出幸福并非单属于个人,也包含了人与人之间关系的连接。”[7]而老子和庄子则提出无为而治的幸福观。随着佛教在中原的流传,佛家也提出自己的幸福观,认为幸福由心而生,通过修行即可超然物外,为下辈子积德。但是,这一时期的幸福观还是基于原始的、低发展水平的理论,部分理论的实际意义缺乏长久性。

近半个世纪以来,由社会学家特别是心理学家发起的对幸福进行系统而深入的实证研究,衍生出了主观幸福感(Subjective well-being)。美国学者Diener(1984)提出:主观幸福感专指评价者根据自定的标准对其生活质量的整体性评估。[8]主观幸福感的研究主要针对人们的内心体验,而这种内心体验是无法得到有效度量的。“主观幸福感研究的着眼点不在于主观幸福感的形式,而在于这种形式反映的内容。”[9]主观幸福感是一种稳定的、持久的心理体验,在被感知条件下,这种需求与价值的满足状态就是人们普遍的主观幸福感。对于新生代农民工来说,追求幸福生活是他们的权力,任何外界事物都无法强制剥夺。有学者研究指出,有一部分新生代农民工处于相对不幸福状态。对此,还有研究提出“提高农民工幸福感,目前最重要的还是要从他们最基本的生活、工作条件的改善做起。”[10]主观幸福感的获得有多种途径。首要影响因素是个体的身体素质,那么劳动能力作为提高身体素质的基础因素,具有重要的研究意义。劳动能力是指人类进行劳动工作的能力,包括体力劳动和脑力劳动。由于新生代农民工的受教育水平普遍高于上一代农民工,因此其就业领域也会相应拓宽,单一的靠体力劳动获得经济报酬的比例开始下降。新生代农民工显露出行业倾向性,开始偏向于劳动环境和就业条件更好的行业。[11]这也证明,新生代农民工凭借自己的劳动能力将会获得更广阔的就业领域。但将劳动能力与主观幸福感联系起来,探究其相关性的文献并不多见。主观幸福感的获得与提升还取决于主体所享受的福利,虽然福利是一种国家行为,但个人福利的来源不只是单一的国家机构。关于福利国家的研究也较多。尼古拉斯·巴尔(2004)对福利国家的定义是:政府参与的“现金津贴;卫生保健;教育以及食品、住房待遇和其他一些福利服务”。[12]可见,福利国家的建设需要从各方面努力,为国家的公民提供生活保障。Thomas hurka(2006)认为,一个人的福利因素与其社会地位有极大关系。[13]这在一定程度上反映了福利的获得受到客观因素的影响。Joe Barnett(2002)认为国家的调查数据显示,在接受长期福利中风险最大的女性从救济人员名册上被删掉的速度赶上甚至快于风险较小的女性。[14]这说明,女性在享受福利待遇时面临的不确定因素更多。在中国,由于1949年之前的社会体制存在缺陷,福利制度只涉及官员,也就不存在任何社会保障系统。新中国成立后,在苏联影响下中国曾建立了苏联模式的社会保障体系,实践证明那并不符合中国社会持续发展的需要。改革开放后,随着中国社会问题增多,社会保障及其他福利政策开始发展并取得一些成就。但现行的福利体系与配套设施不够完善,故而对于新生代农民工的福利政策研究少之又少。已有关于新生代农民工主观幸福感的研究主要涉及需求满意度及其相关影响因素的分析,而对新生代农民工的不同分层群体的区别研究以及对弱势新生代农民工劳动能力与主观幸福感之间的相互关系的研究还较少,弱势新生代农民工在追求幸福生活过程中还需要社会给予更多的关怀与照顾。幸福的社会就是在一个合理的社会结构中,所有成员都能自由地满足个人需求,并实现人与人之间的和谐相处。

三、研究目标与路径

中国目前依然是发展中国家并将长期处在社会主义初级阶段,国民的幸福观问题正处于争论的焦点。主观幸福感很大程度上反映着新生代农民工的心理问题并影响这一特殊群体在城市社会中的融入,因此,其心理问题折射出的主观幸福感是一个亟待解决的重要环节。在诸多影响其心理问题的因素中,反应劳动能力强弱的身体健康状况发挥着重要作用。社会整体和谐发展有赖于建立一种对弱势者的保护机制,以缩小群体间差距、减少弱势者与强势者间的不公平现象。研究旨在建立针对弱势新生代农民工群体的社会保护机制,为身体健康状况较差者提供保护措施,缩小其与身体健康状况良好的群体间的差距。

幸福是一种主观感受,通过一定的客观条件来反映,影响主观幸福感的因素主要有:劳动能力(通过身体健康状况来反映)、以工作收入为基础的经济条件以及居住环境、工作环境、教育、医疗等各种客观条件,其中劳动能力是起基础性作用的因素。本文将劳动能力差的新生代农民工定义为弱势新生代农民工。假定新生代农民工在城市社会中获得了良好、有效的保护,并且这种保护机制充分发挥了作用,那么差别缩小的国民幸福感就会得以实现。如果在控制了其他影响主观幸福感的因素之后,身体健康状况仍然显著影响弱势新生代农民工的主观幸福感,那么可以得出结论,城市中的弱势保护机制不足或者没有发挥作用,甚至相应的弱势保护机制并未建立。

四、实证分析

(一)变量选取与描述

根据研究需要,本文选定因变量和自变量。因变量方面,本文选取心理问题,并通过这一变量来反映新生代农民工的主观幸福感。自变量方面,选取身体健康状况,并通过此变量来反映新生代农民工的劳动能力;选取心理问题这一变量,它可以直观地反映新生代农民工的主观幸福感。劳动能力在很大程度上影响着主观幸福感的满足,故选取这两个变量以更好地研究劳动能力和主观幸福感之间的相互关系。此外,还选取了个人特征方面、工作方面、生活方面和社会保障方面的10个因素为控制变量,部分相关变量描述如下:在被调查者中,有心理问题的新生代农民工比重高达32.96%,即近1/3的新生代农民工出现过心理问题,可见心理问题是研究新生代农民工群体时不容忽视的问题。健康状况为定序变量,取值从1~5依次表示身体健康状况由差到好。通过均值描述发现,大部分新生代农民工身体状况良好,这表明其劳动能力整体较好,但也有相当一部分新生代农民工的身体健康状况欠佳,劳动能力不及其他人群从而处于弱势地位,即本文中的弱势新生代农民工。年龄为一个连续变量,被调查的新生代农民工年龄最小的18岁,最大的34岁。显然,新生代农民工的就业年龄普遍较低,这也是新生代农民工最鲜明的特点之一。此外,被调查者中近58.61%的新生代农民工为未婚群体,他们将在外出务工阶段完成各自的恋爱、结婚生子甚至培育孩子等人生目标,而83.90%的新生代农民工是没有享受到社会保障权益的。具体信息详见表1:

表1 变量选取与描述

续表1

变 量观测值取值与分布(%)均 值标准误最小值最大值月收入408-1895.3191194.6620012000家庭负担4511=非常沉重(9.31),2=较为沉重(31.04),3=一般(41.69),4=较轻(13.53),5=没有压力(4.43)2.72730.960815居住环境的满意度4381=非常不满意(5.71),2=不太满意(27.63),3=一般(39.04),4=较为满意(23.29),5=非常满意(4.34)2.92920.952915社会保障4410=没有(83.90),1=有(16.10)0.16100.367901

注:1.-表示连续变量;2.这里我们将婚姻状况分为两组:已婚和未婚及其他,其中未婚及其他包括未婚、离异及其他两个选项。

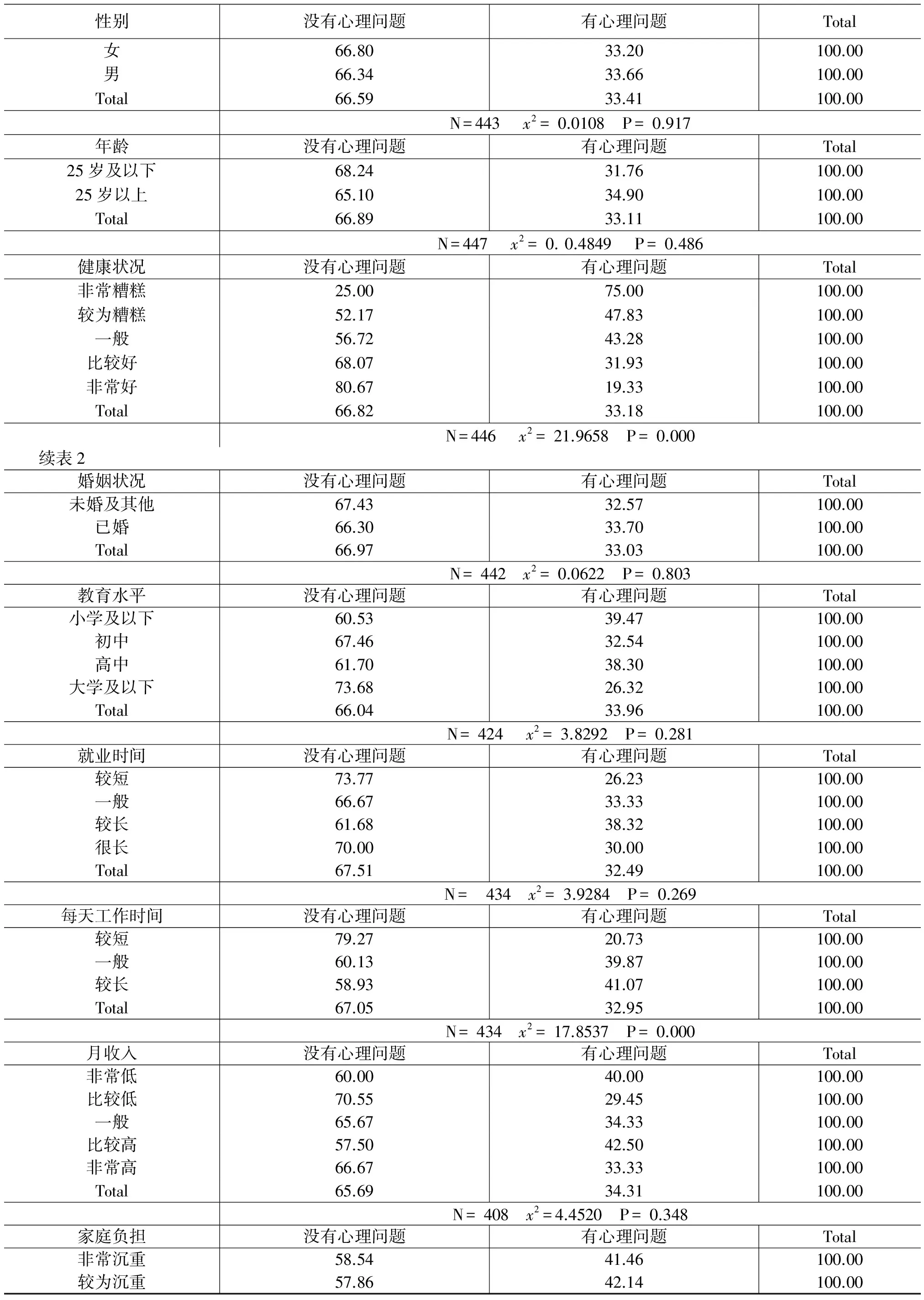

(二)交互分析

为具体了解劳动能力与新生代农民工主观幸福感间的关系,对各个自变量与因变量进行交互分析。由表2可知:第一,随着健康状况由糟糕到非常好,新生代农民工有心理问题的人数比重由75.00%逐步下降到19.33%。这一趋势表明身体健康状况越差的新生代农民工越容易出现心理问题,这一结果通过了显著性检验(x2= 21.9658,P= 0.000),进一步表明劳动能力较差的新生代农民工主观幸福感较低;第二,随着每天工作时间的增加,新生代农民工出现心理问题的人数比重由20.73%逐步增加到41.07%。每天工作时间与新生代农民工的心理问题显著相关(x2= 17.8537,P= 0.000);第三,新生代农民工的家庭负担由重到轻,其出现心理问题的人数比重大致呈下降趋势,家庭负担与新生代农民工的心理问题也具有显著相关性(x2=11.1313,P= 0.025)。虽然农村生产力与生产关系的变化促使农村经济迅速发展,但并未改变长期以来农村与城市间的差距,许多新生代农民工外出打工时肩负着减轻经济负担、改善家庭经济状况的使命;第四,对自身居住环境的满意度越高的新生代农民工越不容易出现心理问题,且随着这种满意度的降低,有心理问题的人数比重由15.79%上升到52.00%。居住环境的满意度与新生代农民工心理问题有显著相关性(x2= 12.1081,P= 0.017)。居住环境满意度影响新生代农民工定居城市的意愿和决心,这表明越来越多的新生代农民工开始注重自身居住环境的质量且对其要求在提高,居住环境的满意度成为其主观幸福感的重要衡量指标;第五,社会保障作为新生代农民工在城市生活的重要保障应该具有重要意义,但是研究数据表明,社会保障并没有通过显著性检验,这还有待于做进一步的调查研究,具体信息详见表2:

表2 自变量与因变量的交互分析

注:此处将年龄、教育年限、工作时间、每日的工作时长、月收入等连续变量生成等级变量。

(三)回归分析

为进一步分析劳动能力是否显著影响主观幸福感,并验证其稳健性,本文选取心理问题为因变量,选取身体健康状况、性别、年龄、婚姻状况、受教育水平、就业时间、每天工作时间、月收入等为自变量进行逐步回归,分析结果如表3所示:

表3 劳动能力与主观幸福感相关关系的回归分析

注:1.Standard errors in parentheses; 2.* p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01。

由表3可知,身体健康状况、每天工作时间及家庭负担显著影响新生代农民工的心理问题,回归结果具有一定的稳健性。其中,身体健康状况通过了4个模型的显著性检验,具有显著、稳健的负向影响,说明健康状况越差的新生代农民工出现心理问题的可能性越大。从主观上说,身体健康是保证其工作顺利进行的首要条件,身体健康状况差的新生代农民工其劳动能力也会不及他人,无法通过自身努力获得与他人相等的主观幸福感。从客观上说,由于长期受城乡二元体制的影响,流动人口的就业、定期体检、医疗卫生服务、社会保障等权益无法得到保证。从就业领域来说,新生代农民工中的较大部分仍从事建筑业、矿山采掘或有毒有害等行业,由于安全措施不到位或职业病高发等原因,其身体承受能力有限、发病率高于普通人群,而新生代农民工的工资水平往往低于其他级别或行业的工作人员,无力承担城市中高昂的医疗费用,在接受健康治疗时会受经济条件制约,进一步增加心理负担。总地来说,新生代农民工在城市工作和生活过程中处于弱势,其身体健康状况对心理问题影响较大,这进一步验证了劳动能力较差是新生代农民工低主观幸福感的重要原因。虽然年龄未通过显著性检验,但年龄在4个模型中均呈正向作用,这在一定程度上意味着随新生代农民工年龄增长,其出现心理问题的几率越大。4个模型的稳健性检验表明:本文主要研究的身体健康状况与心理问题,即劳动能力与新生代农民工主观幸福感之间的作用关系具有研究价值。且后续加入每个控制变量时,身体健康状况都呈现出良好的稳健性。

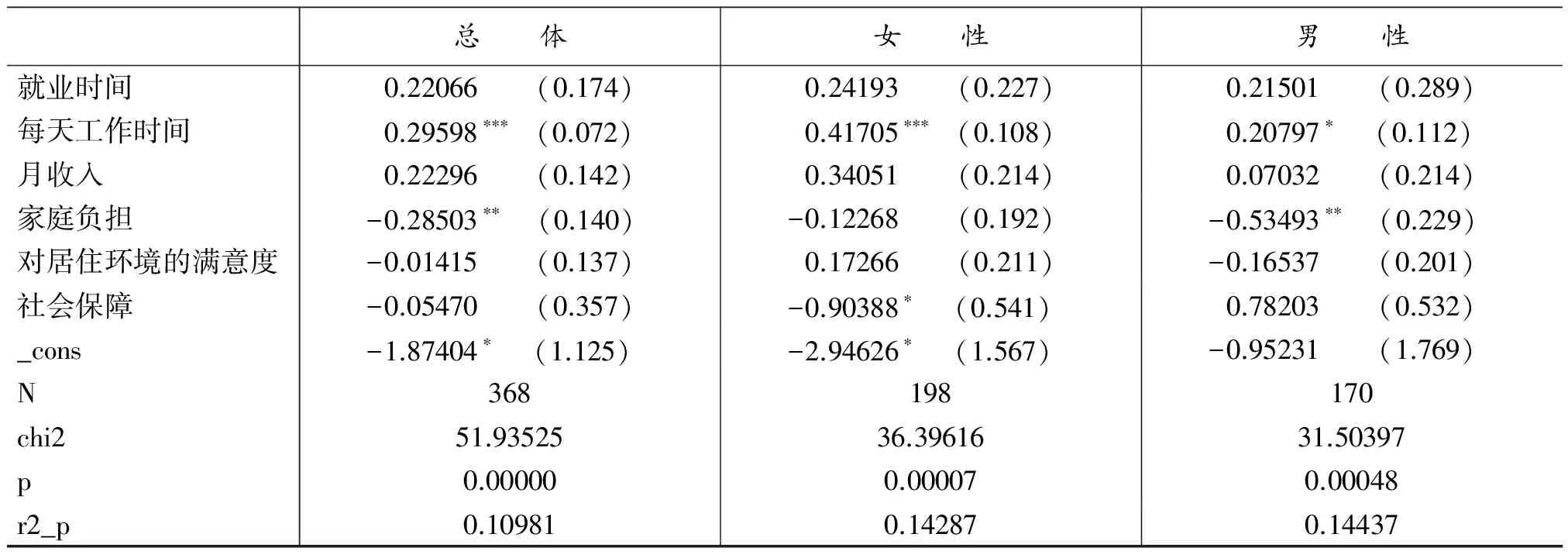

(四)分性别的稳健性检验

为检验回归结果中相应的影响因素是否存在不同性别的显著偏向,以更好地提出有针对性的解决方案,下面作了分性别的稳健性检验,具体信息详见表4:

表4 分性别的稳健性检验

续表4

总 体女 性男 性就业时间0.22066 (0.174)0.24193 (0.227)0.21501 (0.289)每天工作时间0.29598∗∗∗ (0.072)0.41705∗∗∗ (0.108)0.20797∗(0.112)月收入0.22296 (0.142)0.34051 (0.214)0.07032 (0.214)家庭负担-0.28503∗∗ (0.140)-0.12268 (0.192)-0.53493∗∗ (0.229)对居住环境的满意度-0.01415 (0.137)0.17266 (0.211)-0.16537 (0.201)社会保障-0.05470 (0.357)-0.90388∗(0.541)0.78203 (0.532)_cons-1.87404∗(1.125)-2.94626∗(1.567)-0.95231 (1.769)N368198170chi251.9352536.3961631.50397p0.000000.000070.00048r2_p0.109810.142870.14437

注:1.Standard errors in parentheses; 2.* p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01。

分析表4可知:第一,女性新生代农民工身体健康状况对其心理问题的作用方向总体保持一致,具有显著稳健性;男性的身体健康状况虽亦呈负向作用,但并未通过显著性检验,稳健性不足。这说明,在弱势新生代农民工群体中,女性更易受自身健康状况影响而产生心理问题,伴随其健康状况由差到好,其心理问题由轻到重。这一方面与女性先天身体健康素质相比男性较差有关;另一方面,在城市提供了保护机制的前提下,女性弱势新生代农民工比男性获得的社会保护少,抑或其获得的社会保护未充分发挥作用。诸如用人单位的就业性别歧视等;第二,男性与女性新生代农民工的每天工作时间与总体的检验结果是一致的,但是女性比男性的结果更显著。这可能是由于女性先天体质条件比男性差,长时间的工作使女性新生代农民工身体承受能力下降进而导致工作效率下降,规定的日工作进度完不成会增加其心理压力,使其无法感受到胜任工作带来的幸福感。长此以往,女性比男性新生代农民工更容易出现心理问题。

五、结论与对策

通过以上分析可知,劳动能力显著影响着新生代农民工主观幸福感的获得,弱势新生代农民工在逐渐变成城市底层群体。原因可以归纳为以下两个方面:主观方面,部分新生代农民工的劳动能力较弱,有限的劳动能力会限制其通过自身劳动获取的回报,这使得本就难以令人满意的状况更加雪上加霜,主观幸福感难以获得。客观方面,城市中既有的保护机制作用较弱甚至缺乏相应的保护机制,这导致新生代农民工群体在许多方面不能够与其他群体进行公平竞争,如企业将新生代农民工与正式工分离,实行同工不同酬,[15]其中女性新生代农民工更是会遭遇诸如性别歧视等问题,失去公平、良好的就业机会,阻碍其融入城市生活,其主观幸福感得到进一步的削弱。

根据上述研究结论,提出以下建议为弱势新生代农民工提供支持与保护。

一方面,新生代农民工努力转化自身弱势处境。面对城市环境中的巨大压力和多种挑战,新生代农民工应积极应对,抛开畏难情绪并积极寻求解决方案。首先,要正确定位自己在城市中是建设者的角色,其有权利获得城市为市民提供的平等机会;其次,用发展的眼光看待进城就业,积极参与相应的工作培训来提升自身劳动能力,以增强自身在城市就业中的竞争力;再次,树立权利和义务对等意识,新生代农民工在参与城市建设工作的同时,也明确自身应享有的平等的社会保障权益。最后,在遇到困境时,积极向能够维护自身权益的部门寻求帮助,确保其在城市中的生活和工作得以顺利进行。通过以上的几个步骤,可以使新生代农民工在主观上积极、顺利地适应城市环境,乐观并有一定能力应对挑战,可以在一定程度上提升其主观幸福感。

另一方面,为新生代农民工创造条件,改善其弱势处境。积极调动NGO等社会组织来提供改善其弱势处境的意见建议。与此同时,政府可以组建专门服务于农民工的机构,聘请专业的人员来帮助农民工处理生活与工作中遇到的问题,引导新生代农民工树立正确意识,学会采取合法方式维护自身合法利益。尤其要重视女性新生代农民工遇到的性别歧视问题,在应引导用工单位抛开性别歧视的同时还要重视女性新生代农民工的培训,使其知识结构和业务素质能够满足用人单位需求,这样能够更有效地实现用工单位对女性的接纳,保障男女员工在招聘与待遇方面的客观、公平。新生代农民工的弱势地位改善离不开客观条件的辅助,这是其顺利融入城市的催化剂。

[1]全国总工会:《关于新生代农民工问题的研究报告》,http://news.xinhuanet.com/politics/2010-06-21/c_12240721.htm.

[2]梁捷:《幸福指数:中国人幸福吗》,10~37页,广州,中山大学出版社,2007。

[3][4][7]孔德生、蔡丽:《关于“幸福”的中西方哲学探讨》,载《理论探讨》,2010(6)。

[5]宋希仁:《西方伦理学思想史》,53~98页,北京,中国人民大学出版社,2006。

[6][古罗马]奥古斯丁:《忏悔录》,中文版,21~53页,北京,商务印书馆,1963。

[8] 李志、谢朝晖:《国内主观幸福感研究文献述评》,载《重庆大学学报》,2006(4)。

[9] 邢占军:《主观幸福感研究对幸福的实证探索》,载《理论学刊》,2002(5)。

[10]吴静:《浙江农民工幸福感调查研究》,载《财经论丛》,2007(6)。

[11]全国总工会:《关于新生代农民工问题的研究报告》,http://news.xinhuanet.com/politics/2010-06-21/c_12240721.htm.

[12]尼古拉斯·巴尔:《福利国家经济学》,中文版,郑秉文等译,132~386页,北京,中国劳动社会保障出版社,2004。

[13]Hurka T. A Kantian theory of welfare? Philosophical Studies, 2006, 130(3): 603-617.

[14]Barnett J. Better Off Welfare,http://www.ncpa.org/pdfs/st255/2012-10-26.

[15]马箭:《同工不同酬对新生代农民工流动的影响研究》,载《财经理论与实践》,2013(184)。

LaborCapacity,SubjectiveWell-beingandtheProtectionfortheWeakGroupsoftheYoungMigrantLabors——Lack of Protection Mechanism in Cities for the Vulnerable Generation of Migrant Workers

DONG Mingyuan HU Hongwei LU Honghong

With the rapid urbanization in China, the living standard of the young migrant workers is improving while the happiness problem is prominent. Data analysis found that the young migrant labors with poorer labor ability have lower subjective well-being. There is a significant negative correlation between the two aspects and the regression analysis found that their healthy state has significant, steady and negative influence on the psychological problems. This further explained that poorer labor ability is the important reason for their low subjective well-being. Based on the weak protection mechanism, more attention should be paid to the young migrant labors on some aspects such as employment and social security in order to improve their labor ability. And then, this can contribute to improving their subjective well-being.

vulnerable generation of migrant workers,labor capacity,subjective well-being,protection mechanism

H)

*本文系国家社会科学基金项目(11CGL072)/(11CGL066)、博士后基金项目(20100480115)、河北省人力资源和社会保障课题 (JRS-2011-2046)、河北省社会发展研究课题 (201103122、201103100)项目成果。