古琴“打谱”一词的历史考察

严晓星

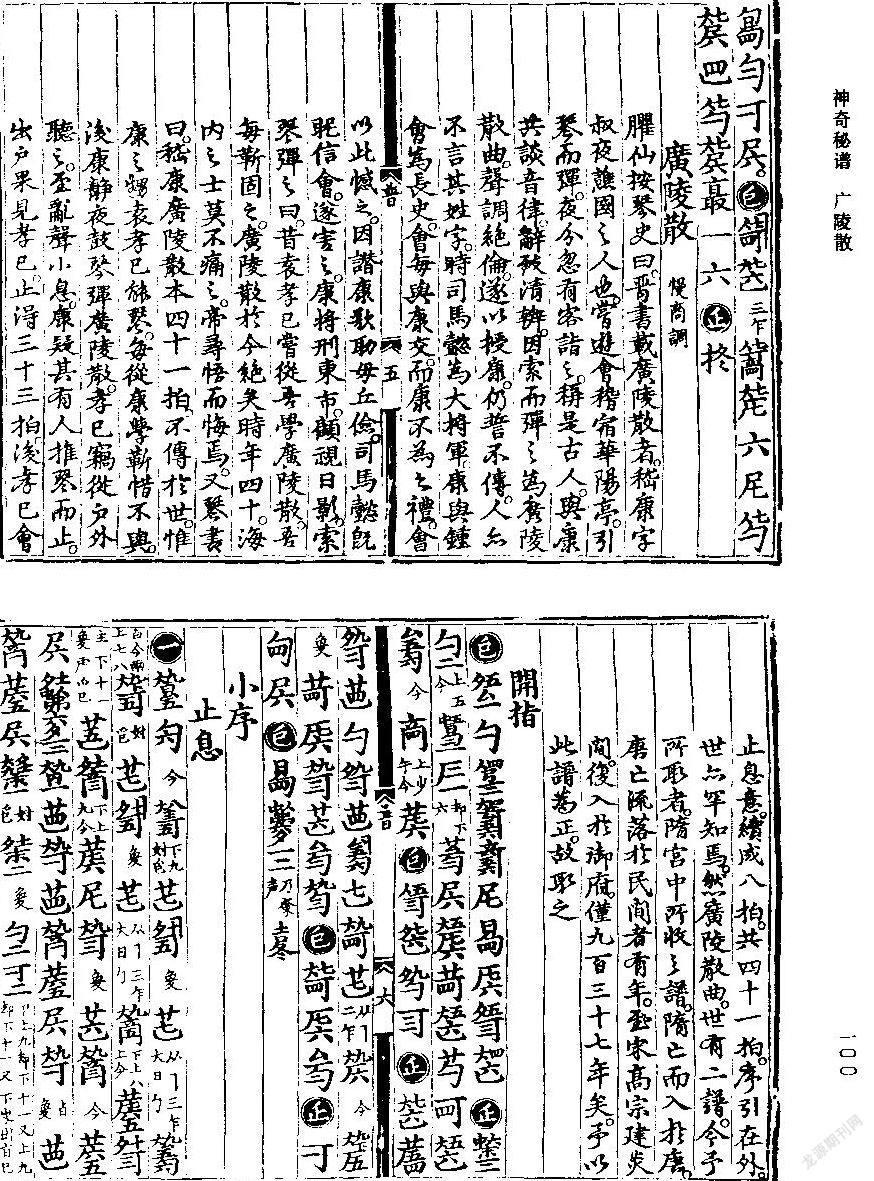

“打谱”,是近半个世纪以来琴人常用的一个词语,“指按照琴谱弹出琴曲的过程”。由于琴谱并不直接记录乐音,只是记明弦位和指法,其节奏又有较大的伸缩余地。因此,打谱者必须熟悉琴曲的一般规律和演奏技法,揣摩曲情,进行再创造,力求再现原曲的本来面貌。现存的古谱绝大部分已经绝响,必须经过打谱恢复其音乐”(《中国音乐词典》)。在明清以来琴人与琴谱的使用中,与“打谱”涵义类似的词汇较多,唯独“打谱”一词,似乎出现甚晚。章华英博士可能是最早关注并考察这一现象的学者,她在2006年提交的博士学位论文《古琴音乐打谱之理论与实证研究》中,认为“打谱”一词最早见于清末民初琴家杨时百刻于癸亥(1923)的《琴学丛书·琴学问答》:

按古谱照弹,俗称为打谱。打谱遇为难时,弹之不能成节族,则惟有将所弹数句数字,反复将节奏唱出,然后一弹即成,视为打谱不传之秘诀。

她又说:

杨宗稷有关“打谱”所用之方法,与现代琴家的打谱过程已大致相同。至于“打谱”一词,在琴乐文献及其他相关资料中,尚未发现更早于杨氏之记载。

其实,这也正是目前大多数古琴学者的普遍认识。愚钝如我,逢人问起,也只能以此作答。

然而,今天读书,却让我大感意外。就在《琴学问答》诞生前整整三百年的明天启癸亥(1623),那位被称为“绝代散文家”、同时也是琴人的张岱,给去世三十年的徐渭刻了一部《徐文长逸稿》。刊于卷首的《徐文长自著畸谱》中,就有这样一节:

王庐山先生,名政,字本仁。十四岁从之两三年。先生善琴,便学琴。止教一曲《颜回》,便自会打谱,一月得廿二曲,即自谱《前赤壁赋》一曲。然十二三时,学琴于陈良器乡老。

由此可知,徐渭十二三岁时从陈良器学琴,大概有了一点基础,十四到十六岁间,又从王政学琴。但他只学了一首《颜回》,“便自会打谱”,一个月弹了廿二首曲子,随即又自谱一曲。天才的文学家与书画家,竟然也富有音乐的天才,只不过他没有究心于斯罢了。

我们再细味文中的“打谱”一词。前面说王政“止教一曲《颜回》”,显然后面所“得廿二曲”绝非出自老师的传授,何况徐渭还强调“自会”。应该说,这里的“打谱”,也就是杨时百所谓“按古谱照弹”的意思。《畸谱》提到的最后年份是作者七十三岁(1593),正是徐渭去世之年。可以说,最晚在此年,“打谱”一词在古琴上的运用不但已经出现,其内涵也与今日极为接近,并无本质区别。而在实际中的运用,则可能更早。

古琴是一门尊古的艺术。受过现代学术训练的古琴研究者不以自己的偏爱而一味好古求古,是一种可贵的清醒的态度。但历史有时也会给我们一点惊喜。正如黄翔鹏先生那个生动的比喻,“传统是一条河流”。打捞起历史之河漂来的故物,获得的却是新知。

但我们还要注意到,“打谱”并不仅限于古琴一域。围棋的专业人士与爱好者也经常使用“打谱”一词,指按照已有的棋谱(通常是古谱或出自高手),在棋盘之上重新演示对局的进程,以求身临其境地揣摩心理,思考变数,学习技巧,体会经验,培养感觉。而更有意思的是,这一生气勃勃的词汇,与它在古琴领域的运用同样渊源有自。

我举两个例子来证明。成书于清康熙四年(1665)的王夫之《读四书大全说》卷一:

格致有行者,如人学弈碁相似:但终日打谱,亦不能尽达杀活之机;必亦与人对弈,而后谱中谱外之理,皆有以悉喻其故。且方其迸著心力去打谱,已早属力行矣。

打谱不如对弈,揣摩不如临阵,格致不如实行,王夫之强调的还是“知易行难”。这是大儒讲经,再看小文人炫才。嘉庆二十三年(1818)《镜花缘》刊行,刚刚出版过《受子谱》的围棋高手李汝珍,自然不会放弃在小说里论棋,于是第七十三回开篇便是:

……姚芷馨道:“不瞒姐姐说,妹子向在外洋,除养蚕纺机之外,惟有打谱,或同蘅香姐姐下下棋。虽说会下,就只驶些,每日至少也下百十盘。”香云道:“就是随手乱丢,叫了也不能这些盘。”芷馨道:“我们这棋叫做‘跑棋’。彼此飞忙乱赶,所以最快。”香云道:“依我说:姐姐既要下棋,到底还要慢些。谱上说的:‘多算胜,少算不胜。’如果细细下去,自然有个好著儿;若一味图快,不但不能高,只怕越下越低。俗语说的好:‘快棋慢马吊,纵高也不妙。’围棋犯了这个‘快’字,最是大毛病。”紫琼道:“时常打打谱,再讲究讲究,略得几分意思,你教他快,他也不能。所以这谱是不可少的。”芷馨道:“妹子打的谱都是‘双飞燕’、‘倒垂莲’、‘镇神头’、‘大压梁’之类,再找不著‘小铁网’在那谱上。”香云道:“倒象甚的‘武库’有这式子,你问他怎么?”芷馨道:“妹子下棋有个毛病,最喜投个‘小铁网’。谁知投进去,再也出不来;及至巴巴结结活一小块,那外势全都失了。去年回到家乡,时常下棋解闷,那些亲戚姐妹都知妹子这个脾气,每逢下棋,他们就支起‘小铁网’。妹子原知投不得,无如到了那时,不因不由就投进去。因此他们替妹子取个外号,叫作‘小铁网’。姊姊如有此谱,给妹子看看,将来回去,好去破他。”紫菱道:“妹子当日也时常打谱,后来因吃过大亏,如今也不打了。”紫芝道:“怎么打谱倒会吃亏呢?”

此节文字,“打谱”凡三见,“打打谱”、“打的谱”各一见。可以想见,这必定是李汝珍与他的棋友们之间的常用词汇;而李汝珍与他的这些棋友,又足以代表当时棋坛的相当大的一部分。因此说,“打谱”是李汝珍时代整个棋坛的习见语,亦不为大过。

引述这些,是不是已经跑题?或者说,棋自是棋,琴自是琴,二者各有“打谱”,复有何干?当然,我们可以举出它们的许多不同:从谱本形成来看,棋谱是在两人的共力作用下形成的,任何一位棋手无法精确决定最后的棋局;而一首琴曲成为谱本之前,一个创作者或修改者知道自己希望达到的理想状态是什么。从记谱来看,棋谱绝对精确,而琴谱有一定的模糊性与自由发挥的空间。从最后“打出”的结果来看,棋局可以百分之百地复原,但琴曲无法做到毫不走样的复原,只能有限度地再现原曲的本来面貌。

但是,尽管有这么多不同,它们在原则上,仍然有很大程度的相似性——它们都是要从已经“物质化”的谱本之中,复原各自的本来面貌,以释放、感受和追求它们在“物质化”为谱本之前的精神性。所以,无论是琴还是棋,它们的“打谱”并无本质的不同。

明白了此节,再来考察琴、棋各自的所属群体,方向就可以明朗许多。自宋以下,“琴棋书画”作为文人四艺,渐渐成为一个认知模式;到了明清,更是深入人心,甚至成为俗众衡量高雅文化的标志。虽说多数大文人就算甘心入彀,也未必样样拿得出手,但几百年浸染,上下层互动,酝酿出的能量还是相当可观的。随便翻开一部书画史、琴人传、方志与笔记中的《隐逸》《方外》之类,就会发现雅擅四艺者的确较为集中于同一个群体,经常出现彼此串门的现象。元末画家倪云林、清初国手黄龙士乃至上面提及的徐渭、张岱等等,不过是千万人中较为特出的二三子而已。

而四者之中,又有细微的分别。围棋无疑是技术门槛最低、消费成本最小、娱乐程度最强、阶层适应最广的,书法、绘画次之,古琴最为小众,古今皆然。也正因为如此,至少可能会产生两个结果:第一,会弈者未必兼擅书、画、琴,而擅书、画、琴多数会弈。第二,因为会弈者太多,又有许多沦于下位,因此若仅仅会弈,只有少数高手会被记录下来;其余会弈者,大概只有因兼擅书、画、琴等其他技艺而才被顺便提及,否则便湮没不闻。那么,具体到琴、棋二者,不能说棋手多为琴人,但琴人中会弈的比例,一定是相当高的;而棋的接触面则更广,因为这几个群体之间,浑然若一家。

这时候可以回到“打谱”这一话题了。我们还可以看到,书与画,其实也存在类似“打谱”的现象,这就是“临摹”“临池”“传摹”,它们也都是“从已经‘物质化’的谱本之中,复原各自的本来面貌,以释放、感受和追求它们在‘物质化’为谱本之前的精神性”,需要修正的,无非是将“谱本”改为“原件”或“书画作品”。由于书、画二者使用工具、传播方式与所属群体的高度接近,“临摹”“临池”“传摹”这些词汇也非常接近,除了个别细小的差异,有的几乎可以互相替代。那么,在同样是与“谱”打交道、琴人中会弈者比例甚高而会弈者活动范围甚广的环境中,“打谱”这个词,会不会也存在琴人与棋手之间彼此影响与借用的可能呢?

比徐渭与王夫之更早的“打谱”书证,今后未必不可能发现,但他们用“打谱”仅仅相差七十二年,则似乎非属偶然。那是来自同一个时代的气息,耐人寻味。

那么,“打谱”一词为什么会从二十世纪起忽然在琴坛大行其道?“热词”的产生,必定有其社会现实基础——这就是近代以来,打谱活动在古琴艺术中得到了空前的重视与提倡。

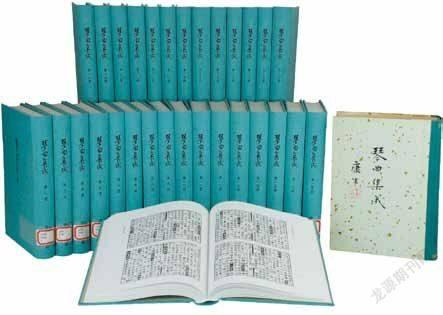

我们先从查阜西先生主编的两部巨著说起:煌煌三十大本的《琴曲集成》和辑录了两千多位琴人传记资料的《历代琴人传》。《琴曲集成》当然不可能是历史上曾经存在过的古琴谱(集)的全部,但现存的绝大部分已然具备,增补的余地不够大;《历代琴人传》在搜集材料极为便利的今天看来,大有增订的余地,但两千多位琴人的“取样”,也足够说明问题。这两部巨著一对照,就会发现一个很有意思的矛盾:两千多位琴人里,绝大多数人都只是会弹琴、擅弹琴,能够自行按弹、增订、移植改编乃至创作新曲的人是极少的;这与《琴曲集成》给我们的印象恰恰相反,好像从琴谱看去,宋元以来的琴人,纵不善自作琴曲,也能够移植改编,最不济亦可“删润”古人之作,以臻佳境。这个矛盾的印象,到底哪一种更接近真实状况呢?无疑是前者。完全因袭故人、不能自出新意者,他们的琴谱又有什么意义呢?除了偶然因素,又怎么可能流传至今呢?反过来说,今天还被承认其价值而编入《琴曲集成》者,无不是那些有创造力的琴人的艺术结晶。然而,它们不能代表宋元以来古琴史与古琴生态的整体风貌,而《历代琴人传》恰恰可以补充这一点,修正我们的错觉。

说这些,其实只是为了再次佐证一些早已成为常识的观点:中国艺术对传承的重视,要远远超过创新,在以风雅自持的古琴艺术尤其如此。时至今日,仍然余风未绝,甚至成为一个极为敏感的话题。但青山遮不住,毕竟东流去,如今的琴坛风貌,偶有新曲创作,常见移植改编,而打谱一项则是风起云涌,几与演奏争锋。这当然是建立在古琴整体弹奏技巧的提高与音乐常识的普及这一基础之上的,但又不止于此——回顾一百多年来的琴史,我们还会发现,它背后有着许多历史机缘的无声的推动。

首先是光绪十年杨守敬将在日本发现的唐人手抄卷子《碣石调·幽兰》刻入《古逸丛书》。目前我没有发现杨守敬会弹琴的材料,他刻《碣石调·幽兰》,可能只是出于对典籍的敏感与对文物的爱惜,但他绝对没有想到,这样一份减字谱的“史前”谱会对中国古琴产生多大的影响。对琴人来说,《碣石调·幽兰》不仅是一首失传的琴曲而已,它还是减字谱形成之前古琴记谱方式的一个活标本,也是中古时期原汁原味的琴曲的一个实例。这样一部跳过了一千二百年时光直接降临的古琴曲谱,对琴人们无疑有着巨大的诱惑力,而且,这还是一个完全不同于已有的任何琴谱的谱子,具有足够的挑战性。用今天的话来说,这是一个“音乐考古”的工程,但在当时,条件恐怕并不很成熟。杨时百建议他的老师黄勉之试弹,黄勉之拒绝了。杨时百只有自己动手,硬生生地第一次将《碣石调·幽兰》打了出来。他的打谱当然不完美,但他的勇气雄视当世,也让更多人看到了,赋予这份沉睡千年的古谱以生命并非绝无可能。我一直觉得,古琴史乃至音乐史的分期,不应该与政治史军事史完全同步,《碣石调·幽兰》回归中土才是近代琴史的开端。《碣石调·幽兰》是在日本接受新学(西学)、冷落旧学(汉学)以及中日文化交流的大环境中“王者归来”(兰花本就是“花中王者”)的,可见它不仅是中国本土之学的重生,更直接接受了世界潮流的震荡,引领琴学进入新的时代。杨时百以他在民初琴坛的崇高地位和影响力,投身于斯,打千古未有之谱,刊布流传,对后来者是光辉的示范,也是强大的激励。这里有一个非常好的例子。在1920年秋的晨风庐琴会上,杨时百非常欣赏二十四岁的徐立孙,赠之以自著的《琴学丛书》,“谆谆以学习《幽兰》及《流水》相勖”。但年轻的徐立孙“对《幽兰》一曲始终不能领悟”(徐立孙《幽兰研究·序》)。虽然他打出了《幽兰》是在三十多年之后,但究其根本,则不能不追溯到晨风庐琴会的源头。

更直接而影响深远的,自然是1953年起到“文革”之前,由国家音乐机构出面号召与组织的一系列打谱活动。这一系列活动,是以《广陵散》与《幽兰》为开端的。利用新发现的材料,立足于杨时百的已有成果,集中琴坛的智慧重打《幽兰》,可以看出学术的沿袭与发展,超越前人是题中应有之义。然而,对《广陵散》的选择却耐人寻味。没错,《广陵散》是四十多段的超大曲操,正符合新政权气吞万里如虎的蓬勃胃口,它又“早已成为一个消失了的事物的代名词”(查阜西《十年来的回顾和感想》),绝响再现足以耸人听闻,但也别忘了,《广陵散》一直是琴曲中的另类,朱熹不是说它“最不平和,有臣凌君之意”么,许多琴人也都以“不弹《广陵》”相标榜。然而,在新的时代背景中,过去的价值观念必须经过重新估量。“此曲乃琴曲中最有人民性之大曲”,查阜西1955年10月29日致徐立孙书信中的这句话,则提醒我们新的理解角度:《广陵散》表现的主题,是对统治阶级的反抗,这正是新政权在文艺政策上一再主张与强调的题材,而传统古琴曲中,居然正好有这么一首,与时代需要若合符节!我们应该看到,这次打谱虽然以音协为号召,主其事者实为吕骥与查阜西,他们选择《幽兰》与《广陵散》,显然颇费了一番心思。比起大多数琴人,他们对政治更敏感,对形势走向更有认识高度,也深切体会到古琴艺术若不顺应形势加入为人民服务的洪流中去,将很快面临着被新社会淘汰的危机。这是古琴的政治表现,也是古琴的自救努力。在今天,我们可以很轻松地批评以此为开端等一系列将古琴政治化的后果,但不设身处地,具备理解之同情,就很难体会前辈们为了延续古琴艺术的生命所作出的委曲求全。幸运的是,这次打谱的成功,给了吕骥、查阜西他们足够的底气,一系列宏大的古琴文化工程也都得到官方的支持,名正言顺地次第开展起来。全国琴人普查与录音、编纂多部大型工具书,编纂《琴曲集成》……那十多年的古琴艺术与学术成果空前辉煌,在工农兵文艺主导的世界里,堪称奇迹。

打谱也正是这十多年的最大的成绩之一。一方面,已经有一批以管平湖为代表的琴人投身于古琴打谱中去,创获斐然;另一方面,古琴打谱会议的召开也极大地引领了琴坛的风气。有一点尤其需要指出,二十世纪五十年代以来,查阜西、汪孟舒等人对琴谱为主的古琴资料竭泽而渔般地查找,基本摸清了古琴的“家底”,也就是到底有多少历史的遗产,从而能与当代琴人在弹的琴曲进行比较。当人们意识到全国琴人所弹的曲目,只在现存琴谱中占了一个很小的比例时,一定更加激发了他们的打谱热情与雄心。在新政权宏大而高昂的环境下,我们不能低估因热情而产生的能量。而琴人们虽然也有移植、改编乃至创作新曲,出过《古琴新声》这样的集子,但那没有得到广泛的响应,它在琴坛的“群众基础”,远不及打谱那样深厚而富有传统,容易引发共鸣。所以,“文革”后第一次全国性的古琴活动,就是以“打谱”为号召的,而非演奏,更不及其他。可见,《碣石调·幽兰》的引诱与挑战在先,政治需要与古琴救亡刺激在侧,琴谱的极大丰富给了琴人们更广阔的天地在后,引发了古琴有史以来最大的整体性打谱潮流,已不下于演奏在古琴中的重要性。这是前所未有的现象。有这样的现象,才会有“打谱”一词频繁使用的可能。

虽然“打谱”早已进入琴人的常用口语(即杨时百所谓“俗称”),但书面只是偶尔用之。林晨注意到,1983年4月举办的这次“第二次全国古琴打谱经验交流会”,“是‘打谱’首次摆脱‘俗称’的角色,作为术语被琴人和学界正式使用”(《触摸琴史:近现代琴史叙事》第141页)。这当然不是什么人刻意为之,而是语言发展自然形成的结果。我们知道,古人用来描述打谱这一行为的词汇,经常是“按谱循声”“按谱鼓曲”“按弹”,那语言为什么却最终选择了“打谱”这样的“俗称”呢?考虑到它的使用主体是古琴艺术这样的“雅乐”,的确有些意味深长。

其实,这不难得到比较合理的解释。把古琴艺术放到整个二十世纪的背景中去看,就会发现,“打谱”一词入选,最根本的原因乃是新文化运动之后,白话文代替文言文占据统治地位的结果。既然在口语中,“打谱”已被广泛使用,那么进入非文言的书面系统,只是迟早的事。何况1949年之后的意识形态,也更倾向于鼓励使用通俗一点的词汇。等到“文革”结束时,出生于晚清光绪一朝、差不多与古琴近代史同龄的那一批最重要的琴人,除了张子谦、顾梅羹、杨新伦、喻绍泽、吴景略等极少数硕果仅存,绝大多数已然凋零殆尽;而且这批琴人也都已垂垂老矣,无力再引领潮流。同时,这一时期开始活跃的那批琴人,大多出生于抗战期间,从他们的童年或少年时代就进入新社会,再开始他们的丝桐岁月。他们的文化构成中,大多没有传统教育与文言环境留下的痕迹,口语与书面之间的统一程度远远高于前一代琴人,相互间转换也更为利落流畅。他们在用词的选择上,也就很自然地淘汰掉了文言意味较浓的“按谱循声”“按谱鼓曲”“按弹”等等,让“打谱”一词正式进入了古琴艺术术语的殿堂。

总的来说,古琴艺术似乎有着与生俱来的自我封闭与复古保守的基因,但仅仅从对“打谱”一词的历史考察来看,这一过程的任何进展,无不与其他艺术门类以及时代与历史的变迁密切相关。任何艺术都无法自外于时代,自外于整体文化环境,古琴也是如此。