清代地方立法研究

——以清代禁毁戏剧法律为中心的考察

朱珺

清代地方立法研究

——以清代禁毁戏剧法律为中心的考察

朱珺[1]

虽然法律史学界已经在古代是否存在地方立法这一问题上基本达成共识,关于古代地方立法的研究也越来越多,但是目前的研究尚不够深入细致,没有进一步挖掘古代地方立法的背后蕴含的经济、文化、社会因素。清代的地方立法数量众多,立法技术成熟完善。笔者将选取清代地方制定颁布的禁毁戏剧法律为研究对象,尝试揭示清代地方立法的特点,并深入分析文化意蕴。

地方立法;人存政举;法律多元;清代

一、古代地方立法的定义及相关学术研究回顾

目前,关于古代中国地方法律的研究还较少,地方立法的程序,地方法律的形式、效力,地方法律的作用功能等问题,还存在一定的争议。笔者认为,古代中国存在地方立法。理由如下:

第一,古代官僚制度决定了各级地方官员有一定的权限。以清代为例,清代领土广阔,皇帝要依靠各级官员治理如此宽广的土地与如此众多的人口,必须赋予地方官员一定的便宜行事权力。清代的总督“掌综治军民,统辖文武,考核官吏,修饬封疆”[1]《清朝通志》,卷六十九,《职官》六。,巡抚“掌宣布德意,抚安齐民,修明政刑,兴革利弊”[2]《清朝通志》,卷六十九,《职官》六。,知县“掌一县治理,决讼断辟,劝农赈贫,讨猾除奸,兴养立教。凡贡士、读法、养老、祀神,靡所不综”[3]《清史稿》,卷一百一十六。。

有学者指出,既然中央不可能对地方事务不分巨细地进行干预,事实上也就不可能完全剥夺地方政府的立法权。在当时的体制下,清代的地方长官仍然能够在其权力范围内以为政之名,行立法之实,对中央立法进行解释甚至变通。[4]王志强:《清代的地方法规》,载王志强《法律多元视角下的清代国家法》,北京:北京大学出版社,2003年,第62页。

第二,中国传统文化假设为官者具有一定的德与才。纵观古代的选举制度,无论是察举制还是科举制,被选拔任用的人都必须具备一定的道德品质。尽管不同层级的官员拥有的德性、情理不一,但中国文化中这样一种假设,成为官员的人都具有儒家的君子式人格,他们可以对本辖区的民众进行教化、管理,而发布法律政令正是实现教化与管理的重要手段。

第三,地方官员制定、发布的文件具有“法”的性质。争论古代中国是否存在地方立法的问题,前提是如何定义“法”。法家认为,“法者,编著之图籍,设之于官府,而布之于百姓者也”[5]《韩非子·难三》。。如果将“法”视为一种规范,那么,规定了应禁止的行为以及该行为的法律后果的都属于“法”。从这个意义上说,尽管古代中国没有像现代法治国家一样明确赋予地方立法权,但是古代各级地方政府和长官颁布的法规和政令,无论是性质上还是功能上都属于“法”,是国家法律的有机组成部分。

杨一凡认为,古代地方法律体系是由朝廷就某一地区特定事务管理制定的特别法、县以上各级地方官府或长官发布的各种形式的地方法律构成的。[6]杨一凡:《重新认识中国法律史》,北京:社会科学文献出版社,2013年,第6页。笔者认为,杨先生对古代地方立法的概念界定较为合理。本文研究的清代地方立法,是此种意义上的法律,即清代地方政府针对本辖区的具体事务自主制定的相关法律法规。

地方立法在中国古代出现较早,《睡虎地秦墓竹简》中的《语书》,是秦统一中国前秦国南郡守腾下发给县、道啬夫的告谕文书,属于地方政令性质。这说明由地方长官发布政令的做法,至迟在战国时期就已存在。从汉代至明清,为了把朝廷法律贯彻到基层,历代地方官和长官在不与朝廷法律相抵触的前提下,从其管辖地区的实际出发,运用条教、书、记、约束、条约、告示、檄文、禁约等各种形式,颁布了大量的富有因地制宜特色的法规、政令和其他规范性文件。古代地方立法发挥着补充和辅助国家法律实施的功能,只有把朝廷立法与地方立法结合研究,才能全面地揭示中国古代法律体系的全貌。

地方立法作为朝廷立法的补充,在国家法律体系中占有重要地位。以官府或地方长官名义发布的法令、法规,大多是运用榜文、告示的形式公布于众的。榜文、告示通常是张贴或悬挂在道路四通八达或人口密集之处,以便及时让更多的百姓知晓。另外,有一些榜文、告示是专立针对诸如吏胥、兵丁和书生等特定的群体发布的,这类榜文、告示通常是在被告知的对象所在地公告或张贴的。还有一些榜文、告示是刻于石碑之上的,要求人们永久铭记和格守。[1]杨一凡、王旭编:《古代榜文告示汇存》,北京:社会科学文献出版社,2006年,第3—4页。

明代在法律体系建设上的一个重大发展,是加强了地方立法,形成了以条约为重要法律形式的地方法律体系。[2]杨一凡:《重新认识中国法律史》,北京:社会科学文献出版社,2013年,第24页。从明代中叶至清末,地方立法出现了前所未有的繁荣,其法律形式之健全,发布的法规、政令数量之多,都是前朝无法比拟的。

近年来,随着法律史学界对古代地方立法的相关研究增多,对古代地方法制有了新的认识。[3]相关研究,参见王志强《清代的地方法规》,载王志强《法律多元视角下的清代国家法》,北京:北京大学出版社,2003年,第19—49页;王志强《论清代条例中的地区性特别法》,《复旦学报(社会科学版)》2000年第2期;王志强《中国传统法的地域性论略》,《复旦学报(社会科学版)》2002年第3期;关志国《清代地方法律形式探析》,载杨一凡主编《中国古代法律形式研究》,北京:社会科学文献出版社,2011年,第561—578页;苏亦工《明清律典与条例》,北京:中国政法大学出版社,1999年;刘笃才《中国古代地方法制的功能结构与发展》,《北方法学》2012年第1期;杨一凡:《重新认识中国法律史》,北京:社会科学文献出版社,2013年;徐忠明:《地方法制研究的视角与方法》,《法治论坛》2010年第1期。清代地方立法数量众多,成为学者们关注的重点。有的研究分析了清代地方立法体制、清代地方法律的主要形式及载体,[1]参见关志国《清代地方法律形式探析》,载杨一凡主编《中国古代法律形式研究》,北京:社会科学文献出版社,2011年,第561—578页。还有的研究选取某一地区的地方立法进行个案研究,关注地域差异,以及民族、宗族等因素而致的中国传统法律文化的多元性与异质性。[2]参见白京兰《一体与多元:清代新疆法律研究》,北京:中国政法大学出版社,2013年。然而,目前的研究对清代地方立法的探讨还略嫌粗疏,实证式、具体式、微观式的研究并不充足。已有的研究通常基于宏观式、总括式的视角,而非以某一文本,或某一问题等比较细致的角度来进行分析、论述;研究的方法多是法律教义学、法律解释学,缺乏对法律背后的社会、文化因素的关照。

本文将通过分析清代地方颁布的禁毁戏剧法律,探讨清代地方立法的特点以及地方立法与中央立法的差异与背离,并分析造成这种差异的原因。在此基础上尝试揭示清代地方立法的内在意蕴。

二、清代地方禁毁戏剧立法

《大清律例》对于演戏、观戏行为进行了规制,具体条文如下:

凡乐人搬做杂剧戏文,不许妆扮历代帝王后妃,及先圣先贤、忠臣烈士神像,违者,杖一百。官民之家,容令妆扮者,与同罪。其神仙道扮及义夫、节妇、孝子、顺孙、劝人为善者,不在禁限。[3]《大清律例》,卷三十四。

凡坊肆市买一应淫词小说,在内交与八旗都统、都察院、顺天府,在外交督抚等,转行所属官弃严禁,务搜板书,尽行销毁。有仍行造作刻印者,系官,革职;军民,杖一百,流三千里。市卖者,杖一百,徒三年;买看者,杖一百。该管官弃,不行查出者,交与该部,按次数分别议处。仍不准借端出首讹作。[4]《大清律例》,卷二十三。

城市乡村,如有当街搭台悬灯,唱演夜戏者,将为首之人,照违制律,杖一百,枷号一个月。不行查拿之地方保甲,照不应重律,杖八十。不实力奉行之文武各官,交部议处。若乡保人等,有借端勒索者,照索作例治罪。”[1]《大清律例》,卷三十四。

若军民装扮神像,鸣锣击鼓,迎神赛会者,杖一百。罪坐为首之人。里长知而不首者,各答四十。其民间春秋义社,以行祈报者,不在此限。[2]《大清律例》,卷十六。

《大清律例》中禁戏的条文比较简单抽象,在法律实践中,还需要配套的细则。戏剧发展到清代,已经产生了相当多的剧种,中央制定的法律不可能一一规定,此时需要地方性法律来进行规制。

有清一代,各地地方官员以告示、条约、禁约、章程等形式发布了大量关于禁戏的地方性法律,以推动《大清律例》相关条款落到实处。

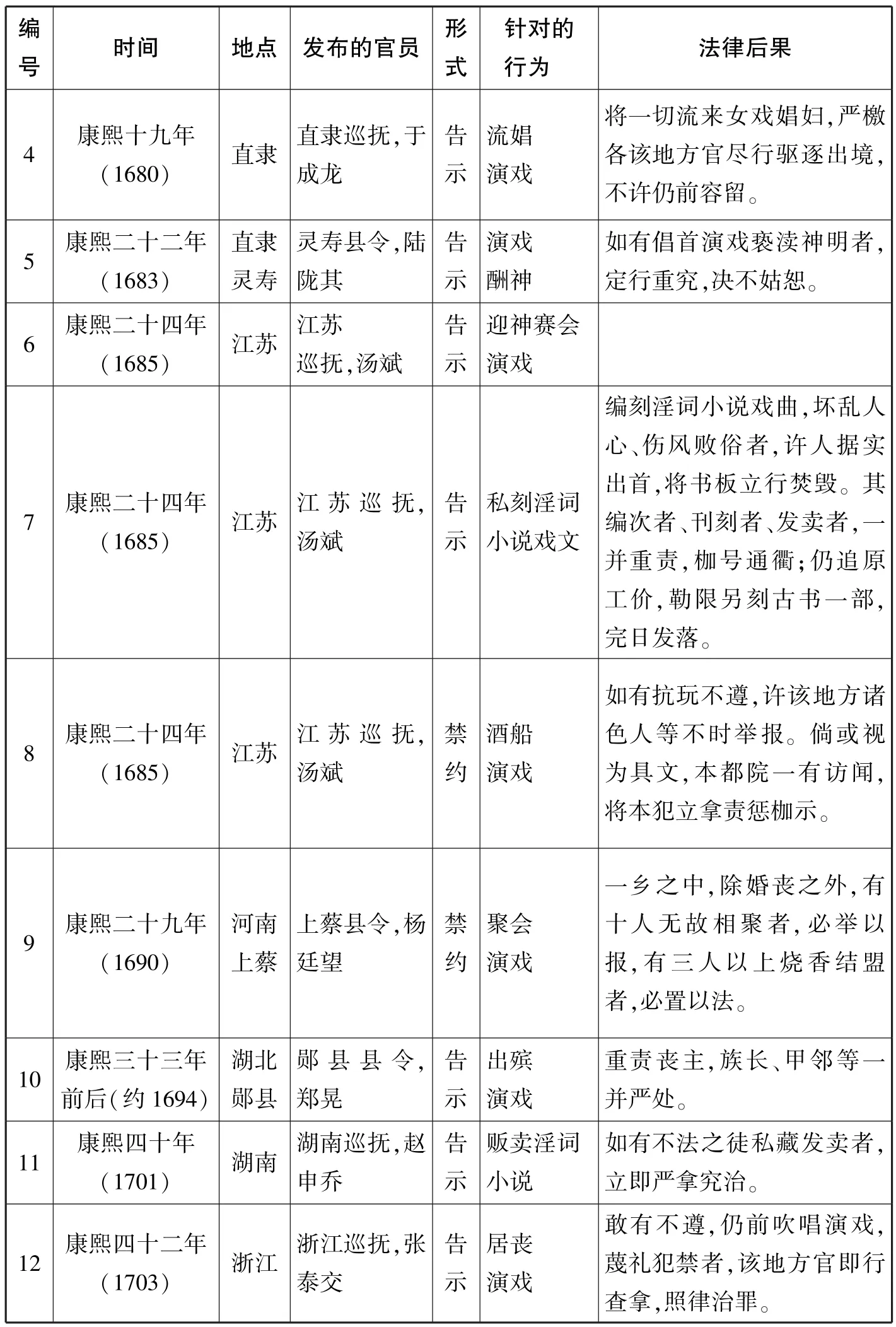

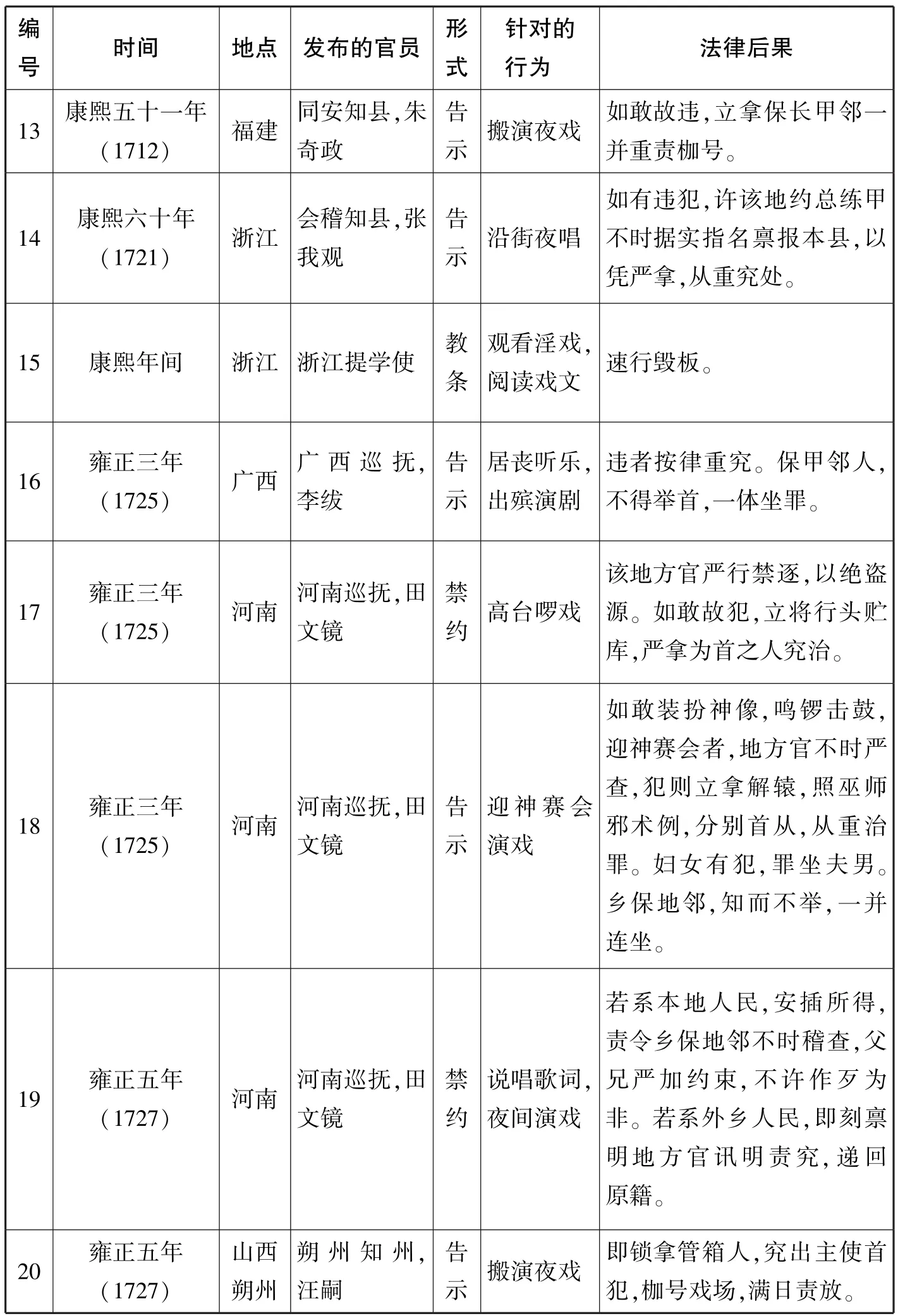

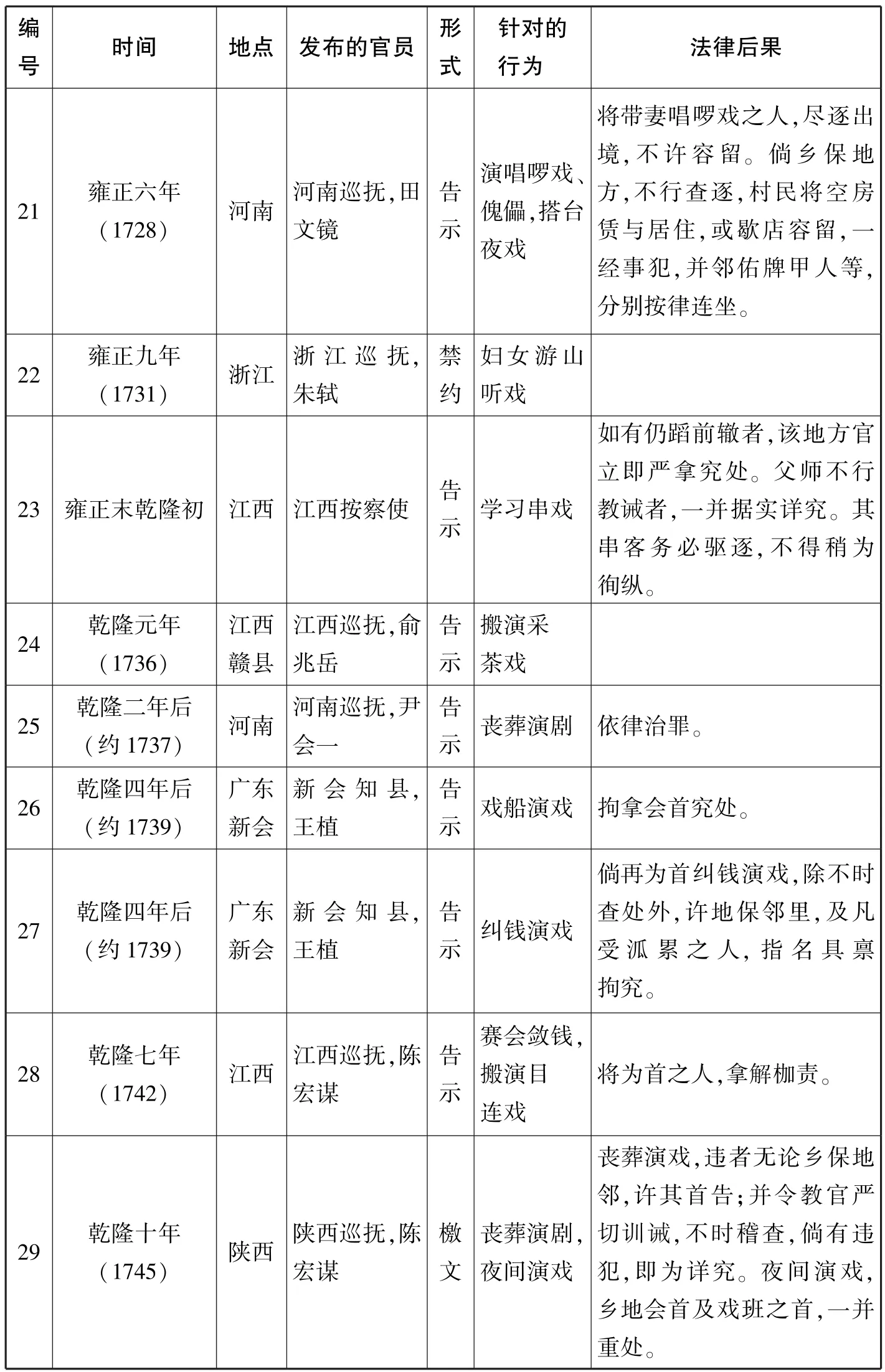

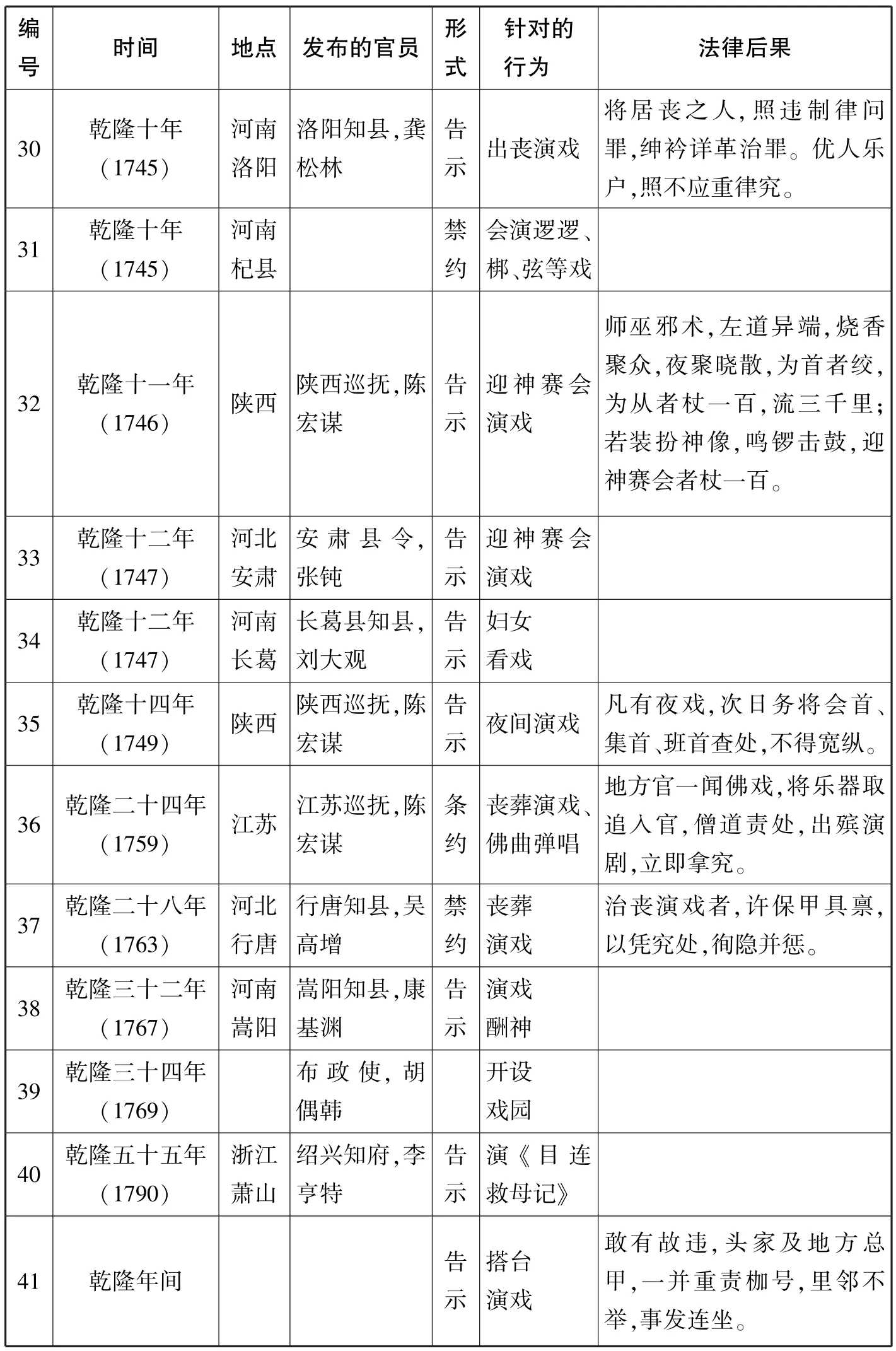

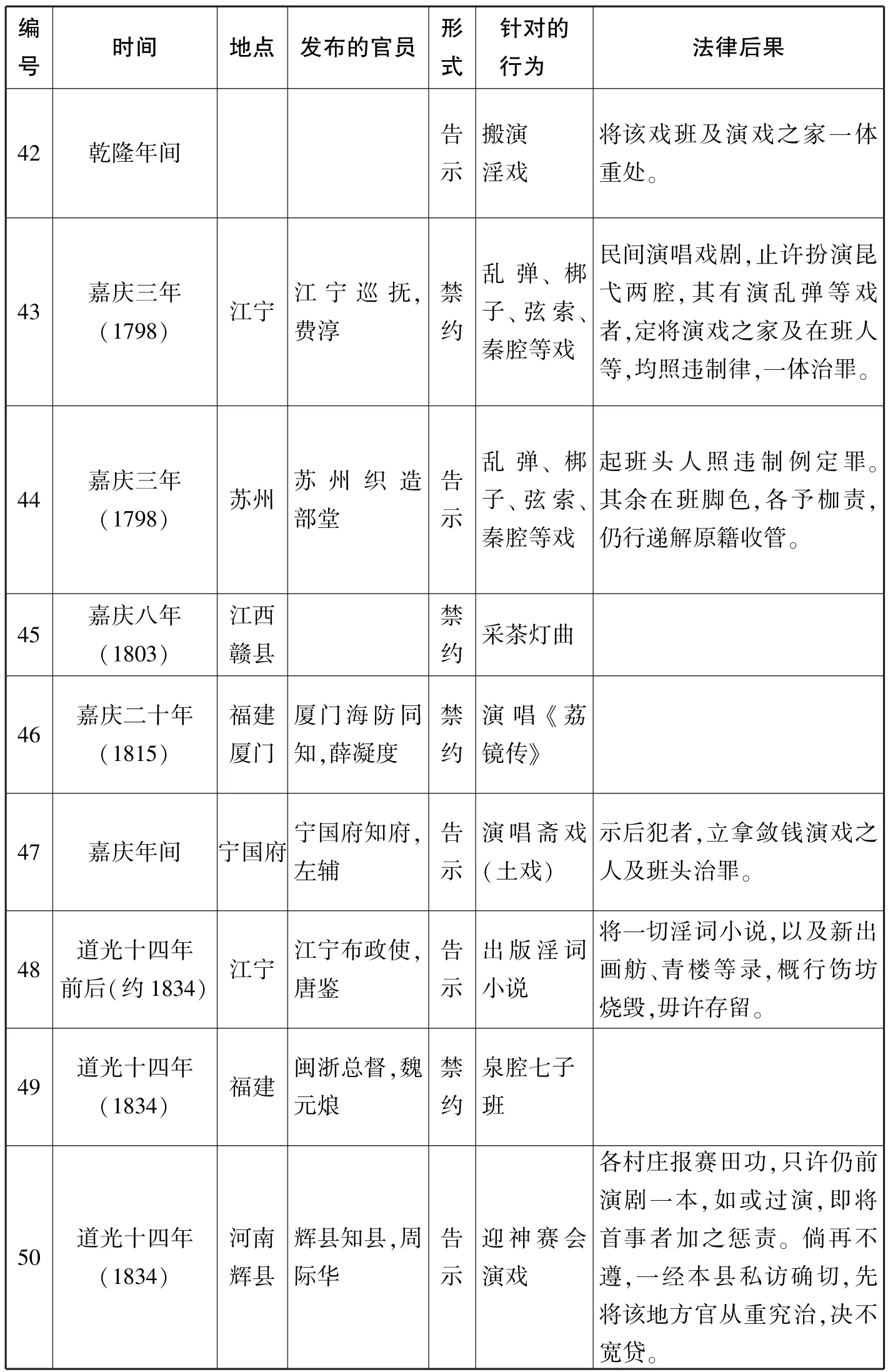

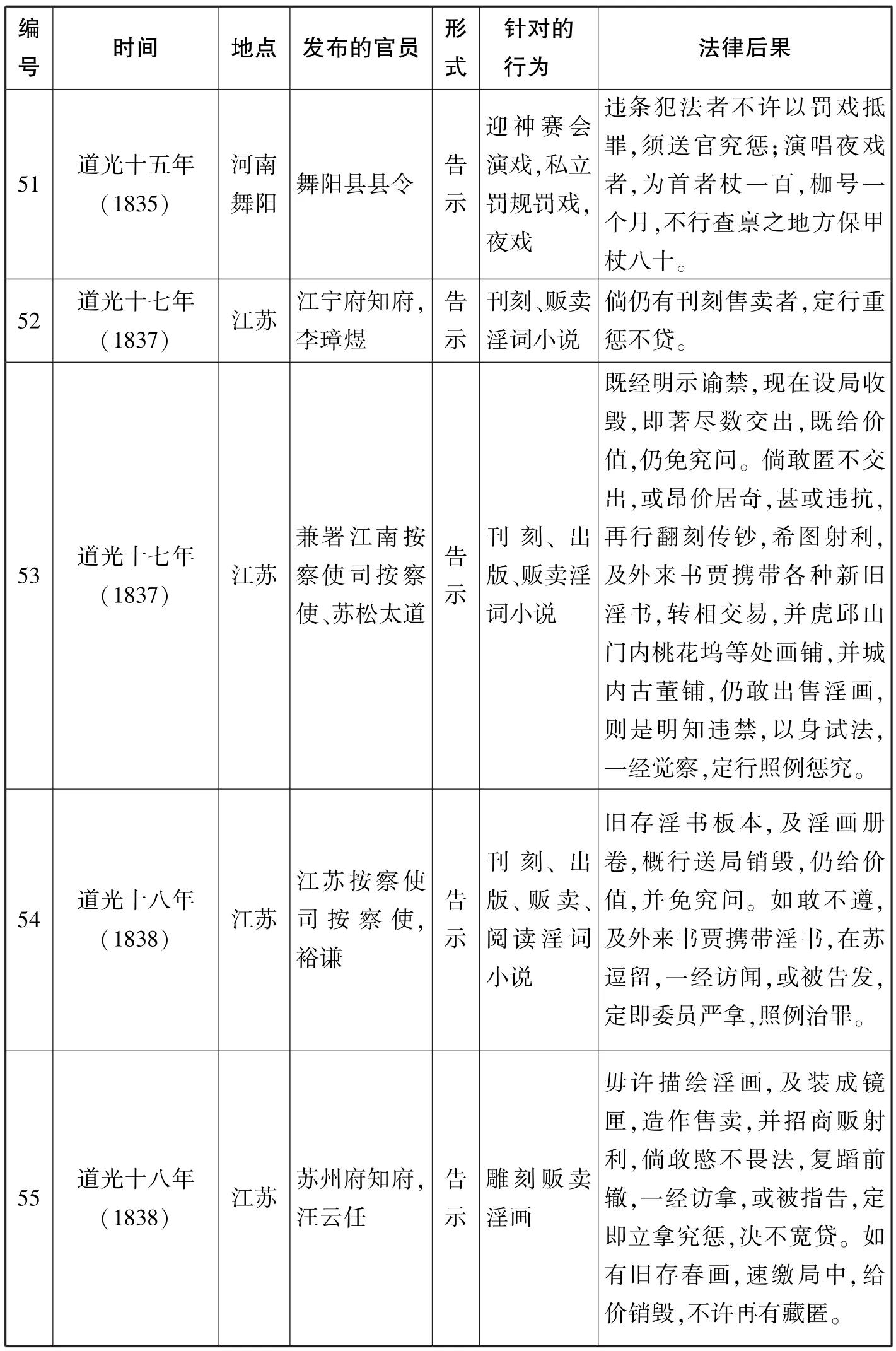

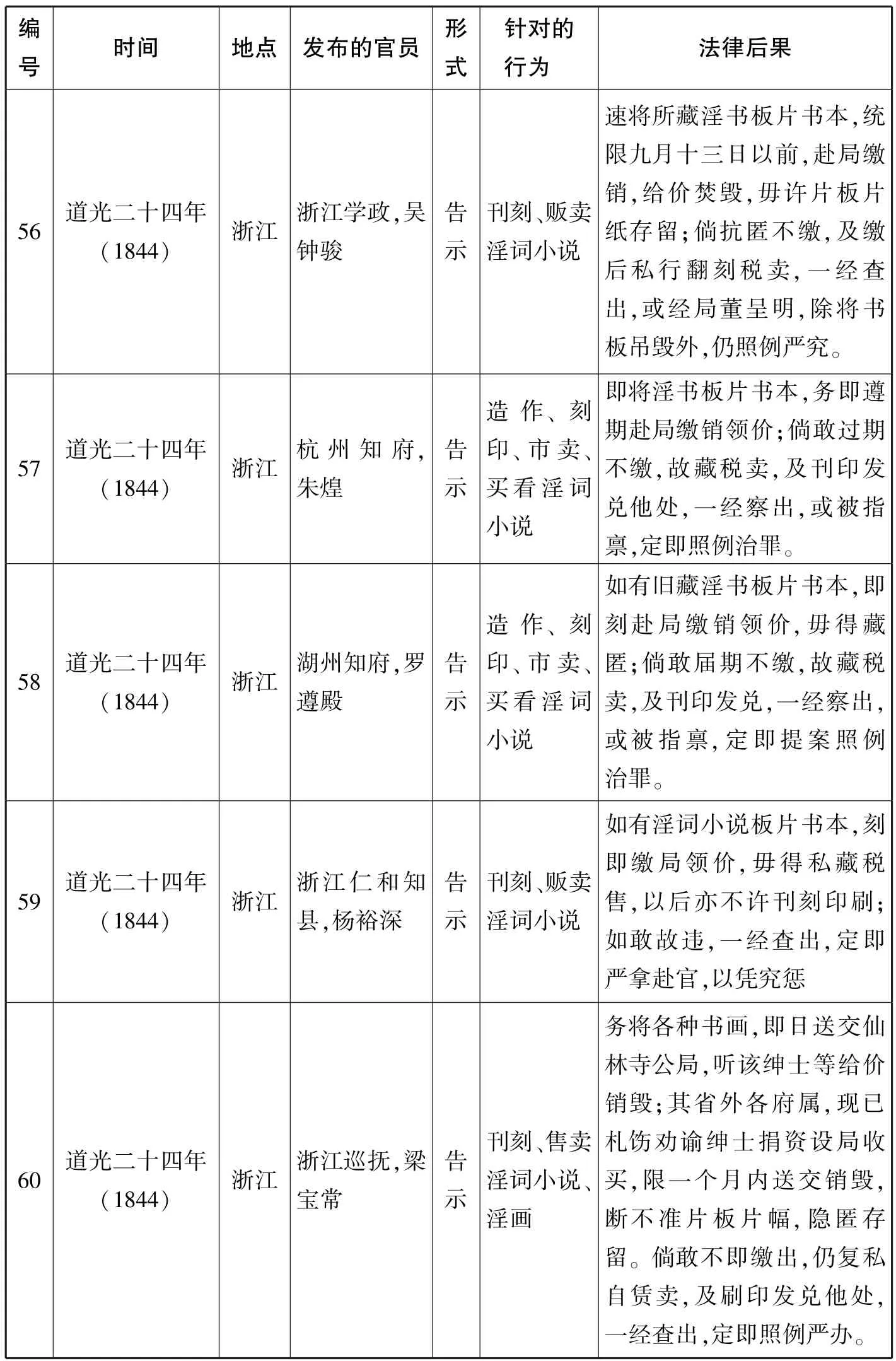

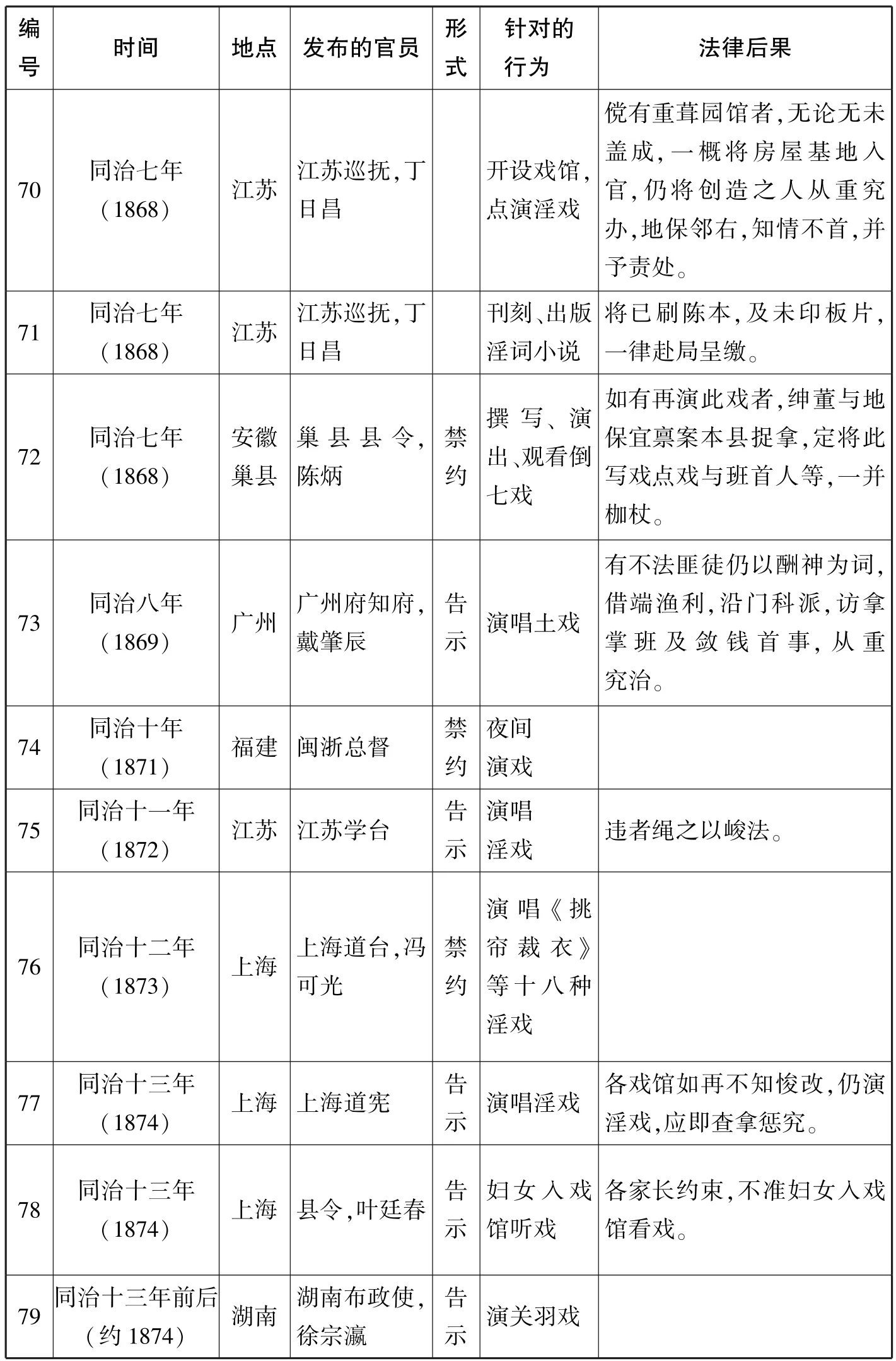

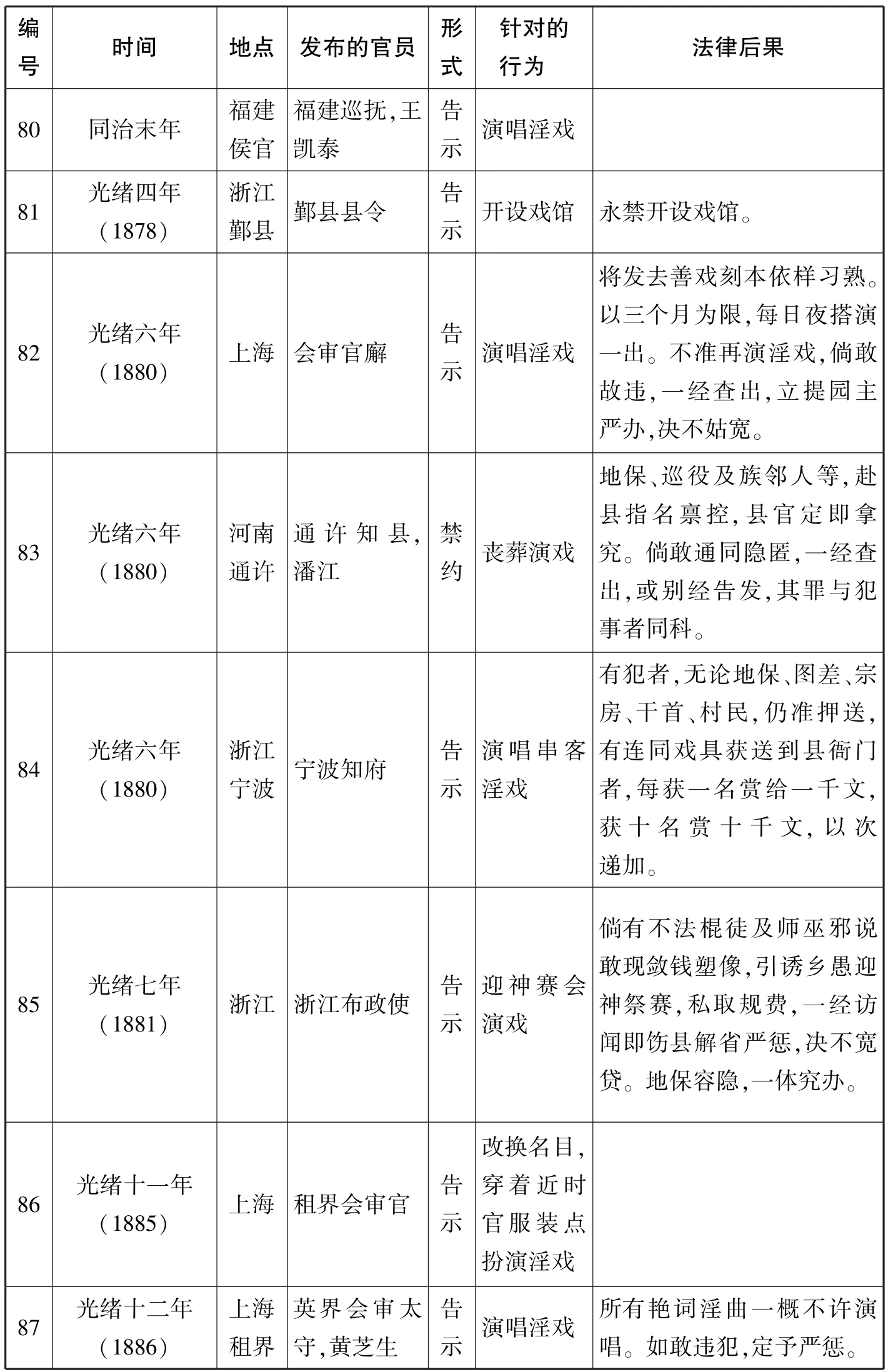

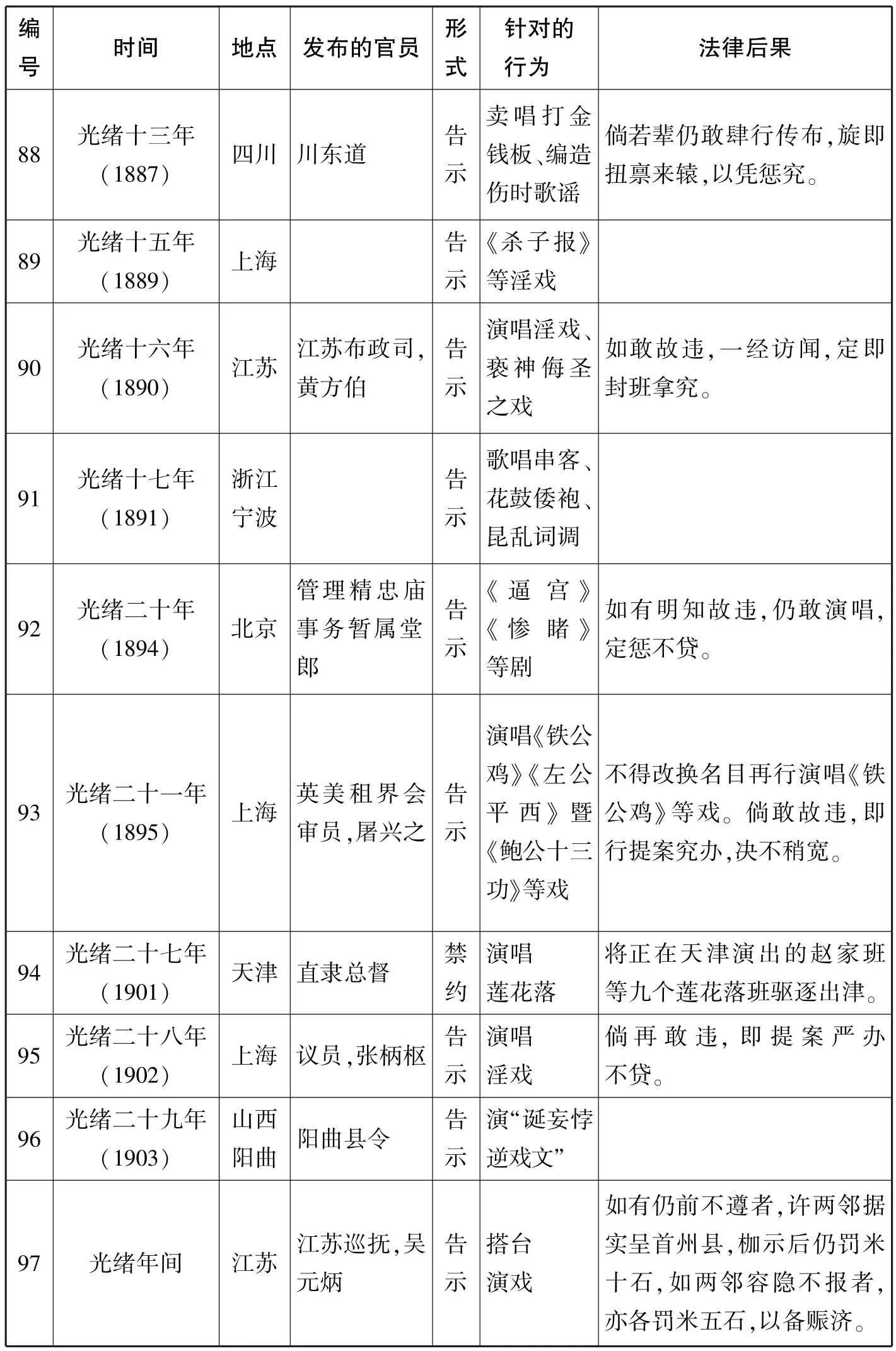

清代各地发布的禁戏法律法规及其内容,可参见下表。

表1 清代地方禁毁戏剧法律

续表

续表

续表

续表

续表

续表

续表

续表

续表

续表

续表

续表

从上表可以看出,有清一代,随着地方法制的兴起,各地区更是涌现出大量的禁戏法律:从时间上看,地方禁戏法律遍及清军入关以后从顺治到宣统各朝;从地域上看,除东北地区(满人的居住地,入关前满人并未到接触到汉人的戏剧,故戏剧对该地区的影响相对较弱)以外,各地都曾发布禁毁戏剧的法律政令;从内容上看,地方颁布的禁戏法律覆盖了《大清律例》所规定的禁演侮辱皇帝先圣戏剧、禁止观看传播淫戏、禁止夜戏、禁止迎神赛会演戏等内容,而且更加细致、复杂。

清代地方法律的制定者为通常为巡抚提督、按察使、布政使、县令知事、学台道台等。往往由师爷代为起草。清代的告示有大致固定的格式,师爷容易掌握,熟练起草。

三、清代地方立法与中央立法的差异

(一)针对的行为不同

清代中央制定的禁毁法律主要对以下几种演戏、观戏行为进行规制:

第一,侮辱先王、圣人、先贤的戏剧。禁演侮辱皇族的戏剧,是维护皇权的需要。圣人、贤人是国家树立的正面形象,也不可以侮辱,因此清代曾多次禁演关羽戏、孔子戏。

第二,政治戏。清代注重查禁演宋、金、元代故事的戏剧,以及明代建文建国之事的戏剧,害怕此类戏剧影射本朝政治。

第三,武戏。最常见的是水浒戏。清代统治者对于人民起义、暴乱非常警觉。武戏中使用真刀真枪,演戏的人习武,可能成为某些叛乱组织的温床,故立法禁之。

清代地方官员的主要任务是教化,正人心端风俗,所以地方法律最为关注的是淫戏。上表统计的清代地方禁戏法律中,有43条是禁演淫戏的立法。

地方法律规制的重点还有迎神赛会演戏。清代迎神赛会非常普遍,而且规模庞大,参与人数众多。迎神赛会演戏可能会引起赌博、盗窃、诉讼等问题。上表统计的清代地方禁戏法律中,有18条规范是针对迎神赛会演戏的立法。

(二)形式不同

清代中央立法通常以律、例、会典、诏谕等形式。

清代地方法律的形式多样,包括告示、条约、章程、规条等。有学者已经对这几种地方法律形式的特征、作用进行了分析说明。[1]参见关志国《清代地方法律形式探析》,载杨一凡主编《中国古代法律形式研究》,北京:社会科学文献出版社,2011年,第561—578页。清代地方禁戏法律主要面向百姓发布,绝大部分采用告示的形式。地方法律的各种形式中,告示禁约是历代官员制定“土政策”最常见、最重要的形式。这在有过仕宦或幕友经历的清人文集中俯拾皆是。告示也称为“示谕”“告谕”等。一般认为,“告示是清代各级衙门针对时弊或某种具体事项,向百姓或特定的社会群体公开发布的文书。就其内容和功能而言,告示大体可分为两类:一是以告谕、教化为宗旨。内容是指陈时弊、申明纲常礼教和治国之道,意在使人知所警觉。二是重申国家法律和公布地方政府制定的政令、法令,要求臣民一体遵守。后一类告示具有法律的规范性和强制性,其作为有法律效力的文书,是国家法律体系的有机组成部分,也是古代的法律形式之一”[1]关志国:《清代地方法律形式探析》,第569页。。清代地方官员颁布的《禁赛会演戏告谕》《严禁私刻淫词小说戏文告谕》《严禁演戏告示》等即此类告示。

条约也是清代地方禁戏法律的常见形式。康熙年间陆寿名、韩讷辑《治安文献》载:“条约者,举每部之大纲,而兼总条贯之文也。或谕之通都,或刊之策首,或径自颁行,或请于上而后行,以其不专一款,故不敢混诸告谕条议中,而特冠简端,俘阅者知其事之大凡云尔。亦有列款上陈,而仍旧诸条议禀揭中者,则以其为专举一端之言,非有所错杂于其间也。”[2](清)陆寿名、韩讷:《治安文献》,卷一。

条约可以分为综合性条约、专门性条约。清代地方综合性条约多为官员上任伊始颁布的施政方针,内容全面,涉及该辖区的基本政务,《到任条约》即该种综合性条约。有的综合性条约涉及端风俗的内容会对百姓的演戏、观戏活动进行规制。清代地方政府更多的是制定针对某一方面政务的专门条约,清代地方禁戏立法往往采用专门性条约的形式,例如乾隆二十四年(1759)江苏巡抚陈宏谋发布的《风俗条约》,其内容包括禁止丧葬演戏、赛会百戏。[3](清)陈宏谋:《培远堂偶存稿·文檄》,卷四十五。

(三)惩罚方式不同

中央法律规定的处罚往往较为严厉。地方法律的处罚方式则没有那么严厉。根据不同地方的实际情况,处罚方式也不一样,呈现出复杂、多元的特点。

清代地方禁毁戏剧的法律较多规定枷号的处罚手段,一般是枷号一个月。据清代法学家沈家本考证,枷号之制,历代未见,周世嘉石侄桔而坐,乃其权舆也,然至多以旬有三日为限,少者三日而已。明祖《大诰峻令》始有枷令名目,其常枷号令盖即今日之永远枷号矣。然明祖虽用之而未尝著为常法,故《明史·刑法志》不详其刑,惟《问刑条例》问似枷号者凡五十三条,有一月、两月、三月、半年之别,皆不在常法之内。又有用一百斤及一百二十斤枷者,尤不可以常法也。至《大诰峻令》三项,《条例》中未见,盖已废而不用矣。[1](清)沈家本:《历代刑法考》,卷十二。清代地方立法常常见到枷号,目的是让受刑者感到耻辱。

对违法者的具体处罚措施,地方性法律的规定较为灵活。例如,汤斌的告示规定“其编次者、刊刻者、发卖者一并重责,枷号通衢,仍追原工价勒限另刻古书一部,完日发落”[2](清)汤斌:《汤斌集》,范志亭、范哲辑校,郑州:中州古籍出版社,2003年,第576页。。

依据《大清律例》,军民装扮神像,鸣锣击鼓,迎神赛会者,杖一百,罪坐为首之人。里长知而不首者,各笞四十。但是地方法律的对于赛会演戏的处罚没有那么严厉。康熙二十四年(1685),是年灵寿发生饥荒,陆陇其主持赈济。“时有敛财演戏者,乃切责为首之人,以其所敛财助买米施粥。”[3]《年谱定本》,转引自陈来《陆陇其的实学思想》,载陈来《中国近世思想研究》,北京:生活·读书·新知三联书店,2010年,第628页。对于迎神赛会演戏的为首之人,陆陇其并没有按照《大清律例》给予杖一百的处罚,而是将其所收取的戏酬用于赈灾。

光绪年间,江苏巡抚吴元炳发布告示,禁止搭台演戏,其规定“如有仍前不遵者,许两邻据实呈首州县,枷示后仍罚米十石。如两邻容隐不报者,亦各罚米五故石,以备赈济”[4](清)吴元炳:《三贤政书》,光绪五年刊本。。与陆陇其类似,吴元炳规定的罚米同样有利于救灾。

道光、同治年间苏州、杭州地区的设局收书行动具有代表意义。如果依《大清律例》,“凡坊肆市买一应淫词小说,在内交与八旗都统、都察院、顺天府,在外交督抚等,转行所属官弃严禁,务搜板书,尽行销毁。有仍行造作刻印者,系官,革职;军民,杖一百,流三千里。市卖者,杖一百,徒三年;买看者,杖一百。该管官弃,不行查出者,交与该部,按次数分别议处。仍不准借端出首讹诈”。该条款未免过于严苛,因为连买看者也要杖一百。对待淫词小说,苏州、杭州地方采取了一种较为开明的方式,即设立书局,给价收书。购买、观看淫词小说的人只要到指定的地点交出该书,就可以免于处罚,而且还可以依该书的市价获得一定的金钱补偿。

(四)修辞与态度不同

中央法律言简意赅,每一法条通常只有寥寥数语。修辞较为严谨,语气较为严厉。

地方法律的修辞不如中央法律那么严谨,通常会运用一些方言土语。语气复杂,借用各种修辞、感叹词以达到劝解、呼吁、威吓等各种效果。

榜文告示自明代开始广泛出现。有研究指出,在刊布告示榜文之时,由于阅读群众的广泛,包含官绅与百姓,其中平民百姓更占绝大多数,为因应百姓观看告示的理解能力,部分官员在撰写拟定告示榜文时,在文字的使用撰写上,尝试减少长篇大论或引经据典,而改采较浅显易懂的语词,或是辅以歌谣理语,甚至采取绘画图形,以加深观看者印象与了解。[1]连启元:《明代的告示榜文:讯息传播与社会互动》,台北:花木兰文化出版社,2010年,第71页。清代的告示也有类似的特点。

清代的黄六宏指出,对百姓发布的告示要达到这样的效果:“宜明白简切,勿以词华是炫,所谓妇人童竖皆可知之也。”[2](清)黄六宏:《福惠全书》,卷二。名吏汪辉祖也认为:“告示一端,谕绅士者少,谕百姓者多,百姓类不省文义,长篇累犊,不终诵而倦矣。要在词简意明,方可人人入目,或用四言八句、五六言、六句韵语,缮写既便,观览亦易,庶几雅俗共晓,令行而禁止令。”[3](清)汪辉祖:《学治臆测说》,卷一。

笔者以雍正五年(1727)朔州正堂发布《禁夜戏示》为例,说明清代地方立法在修辞方面的特点。

禁夜戏示

为禁止夜戏正风俗事:照得出作入息,明动晦休,人生之常理也。作无益,害有益,废时失事,莫甚于戏。乃朔(州)、宁(武)风俗,夜以继日,惟戏是耽。淫词艳曲,丑态万状。正人君子所厌见恶闻,而愚夫愚妇方且杂沓于稠人广众之中,倾耳注目,喜谈乐道,僧俗不分,男女混淆,风俗不正,端由于此。似此非为,本应立拿为首人枷示,但未严饬至此,遽行惩治,恐近于不教而诛。合行严禁,为此通行示谕:此后敢有藐玩,仍蹈故辙(养夜之间,风清人静,箫板之声,无远不闻,定即锁拿管箱人,究出主使首犯,枷号戏场,满日责放。呜呼!一夕管弦声,换得一部肉鼓吹。到此地步,莫谓本州之杀风景也。慎之!特示。[1]《(山西)朔州志》,卷十二《艺文》,雍正刻本。

该告示中,“似此非为,本应立拿为首人枷示,但未严饬至此,遽行惩治,恐近于不教而诛”,朔州正堂表明了自己的态度,即先教化,再惩罚。“一夕管弦声,换得一部肉鼓吹”,用通俗易懂而且带有一丝幽默感的表达方式,表明了违反该法律将要承担的后果。告示的结尾处“到此地步,莫谓本州之杀风景也”,以一种较为亲切的语气,拉近县官与民众的距离。

地方官是亲民官,会注重教化。地方法律含有大量道德教化的说辞。地方法律针对的是表演观看淫戏,迎神赛会演戏的行为。这种行为往往起源于乡民的无知或好奇,虽然触犯了律条,但不是十恶重罪。地方官更注重劝导,而不是一味地强调惩罚。

(五)目的不同

中央法律注重控制士绅阶层,控制意识形态。清朝统治者虽然为满人,但入关以后也采取汉人的统治方式,树立儒学为正统。朝廷发布禁戏法律的主要目的是“尊程朱理学,抑异端邪说”,对于出版物的管理是提倡刊刻四书五经,禁止刊刻贩卖侮辱先王先贤的戏剧,指涉本朝政事的历史剧,以及淫秽戏剧。

地方法律侧重社会秩序。地方官员地方法律注重防止因看戏而引起盗窃、伤风化、违农时、惹诉讼等问题。也就是说,他们关心更的多是当地的社会治安、民生,而非政治问题。

四、清代地方立法的特点

(一)清代地方立法与该地区官员的背景有着密切关系

在古代中国,探讨法律时不能忽略“人”的因素。“吾人如谓‘仁治’为孔子改进周政之第一大端,则‘人治’为其第二要义,而其所屡言之“君子”即人治思想之结晶也。”[1]萧公权:《中国政治思想史》,沈阳:辽宁教育出版社,1998年,第64页。无论是儒家法家,都肯定“人”的因素在治国中的作用。清代地方立法虽然受到当地经济、文化、社会、风俗等因素的影响,但其决定性因素是制定、颁布法律的各级地方官员。由于清代中央立法并没有对地方立法的权限、主体、内容等方面进行规定,这意味着各级地方官员具有相当大的自主性。地方官员们个体和集体的经验成为地方法规的立法基础,维持着异同并现的状况和人存政举的特征。[2]王志强:《法律多元视角下的清代国家法》,北京:北京大学出版社,2003年,第16页。

通过分析积极制定禁戏法律的官员的生平,可以发现他们不仅有理学教育背景,还以著述等形式推动理学的发展。

汤斌“既师奇逢,习宋儒诸书,尝言:‘滞事物以穷理,沉溺迹象,既支离而无本;离事物而致知,隳聪黜明,亦虚空而鲜实。’其教人,以为必先明义利之界,谨诚伪之关,为真经学、真道学;否则讲论、践履析为二事,世道何赖。斌笃程、朱,亦不薄王守仁。身体力行,不尚讲论,所诣深粹。著有《洛学编》《潜庵语录》”[3]《清史稿》,卷二百六十五,列传五十二。。

陆陇其“著有《困勉录》《松阳讲义》《三鱼堂文集》。其为学专宗朱子,撰《学术辨》。大指谓王守仁以禅而托于儒,高攀龙、顾宪成知辟守仁,而以静坐为主,本原之地不出守仁范围,诋斥之甚力”[4]《清史稿》,卷二百六十五,列传五十二。。

陈宏谋“早岁刻苦自励,治宋五子之学,宗薛瑄、高攀龙,内行修饬。及入仕,本所学以为设施。在政必计久远,规模宏大,措置审详。尝言:‘是非度之于己,毁誉听之于人,得失安之于数。’辑古今嘉言懿行,为《五种遗规》,尚名教,厚风俗,亲切而详备。奏疏文檄,亦多为世所诵”[5]《清史稿》,卷三百七十,列传九十四。。

唐鉴是晚清的理学大师。道光二十年(1840),唐鉴“再官京师,倡导正学”,可以视作理学振兴的重要标志。学宗朱熹,反对阳明学说,曾主讲于金陵书院。唐鉴仿照黄宗羲《宋元学案》《明儒学案》的体例,写作《国朝学案小识》一书,把清代讲学诸儒分立《传道学案》《翼道学案》《守道学案》《经学学案》《心宗学案》等五学案。

丁日昌身边的名流如曾国藩等人,深受宋明理学的影响,以义理为先,崇正黜邪。

理学家关注道心与人心的关系。认为人心与道心不同,“人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允执厥中”。禁戏的法律屡次提及“正人心端风俗”,其法理学依据在于,人心处于危殆状态,需要加强教化与自我修养。

清初理学名家陆世仪认为:

朱子蒙卦注曰:去其外诱,全其纯真。八字最妙。童子时惟外诱最坏事,如擂蒲博奕及看搬演故事之类,极易使人流荡忘返。善教子者,只是形格势禁,不使得亲外诱。《乐记》所谓“奸声淫色,不留聪明,淫乐慝礼,不接心术”是也。然其要尤在端本清源,使父兄不为非礼之戏,则子弟自无从得接耳目。[1](清)陆世仪:《思辨录辑要》,卷一,清文渊阁四库全书本。

汤斌、陈宏谋、陆陇其等推重朱子之学,重理学而轻心学,忽视戏剧的教化作用,这与他们积极推行禁戏的法律不无关系。

(二)清代地方立法与乡土社会秩序相适应

前面已经提到,清代禁毁戏剧的地方立法所规定的惩罚方式灵活多样。汤斌规定的罚刻古书一部,陆陇其规定的罚钱赈灾,吴元炳规定的罚米赈灾,都是让违反相关法律之人造福乡邻,而不是一味地对其进行重刑惩罚。

清代地方立法注重家长、邻居、里保的监督作用,注重血缘、地缘的作用,充分利用乡土社会已形成的人际网络。

可以看出,清代的地方立法较之中央立法,一定程度上更具有人情味。虽然仍是“国法”,却也兼顾“人情”。地方官员重视的是乡土社会自生自发的秩序,不想破坏这种和谐的秩序。虽然采用了法律手段,仍然希望法律只是万不得已时才使用。从清代的地方立法,我们依稀可以看到当时乡土社会存在的一丝温情。

(初审:杜金)

[1] 作者朱裙,女,中山大学法学院博士研究生,研究领域为法律文化、中国法制史,E-mail:snookerdream @163.com。